Поселение Николаевка 2 в системе представлений о каменном веке нижнего течения р. Кондомы по результатам исследований в 2020 году

Автор: Бычков Д.А., Ширин Ю.В., Онищенко С.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В полувековой истории изучения каменного века Кузнецкой котловины присутствуют знаменательные открытия и неожиданные находки. Последние годы археологических исследований в ее южной части ознаменовались качественным и количественным ростом источникой базы. Вместе с открытием новых памятников эпохи камня широкомасштабному исследованию были подвергнуты ранее известные объекты. В данных обстоятельствах существовавшие ранее представления о каменном веке данной территории показали свою несостоятельность. С целью получения датирующего материала и установления контекста источников в 2020 г. были проведены раскопки поселения Николаевка 2, расположенного в долине р. Кондома. Раскопками было изучено 25 м2 поселения, на которых были обнаружены фауна и антропологические останки. Контекст обнаруженных материалов указывает на взаимосвязь останков с ранее обнаруженным на поселении призматическим нуклеусом. Полученные материалы позволили получить датировки изученного раскопом комплекса. В результате проведенных исследований было установлено, что в изучаемой части долины реки Кондомы на рубеже X- IX тыс. до н.э. осуществлялось призматическое расщепление камня, реализованное на призматических и одноплощадочных нуклеусах. Наиболее представительная коллекция аналогичных артефактов была получена в результате раскопок поселения Тайлеп-2 в том же году. Наличие абсолютных датировок фаунистических остатков позволяет доказательно подойти к реконструкции палеоклиматической обстановки при будущих направленных на это исследованиях.

Поселение, эпоха камня, кость, уголь, погребение, николаевка, кондома, призматическое расщепление

Короткий адрес: https://sciup.org/145146567

IDR: 145146567 | УДК: 902.2+903.59+903.42 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1108-1113

Текст научной статьи Поселение Николаевка 2 в системе представлений о каменном веке нижнего течения р. Кондомы по результатам исследований в 2020 году

В контексте наметившихся изменений в схеме историко-культурного развития изучаемой территории видится актуальным возобновление исследований ранее выявленных поселений каменного века в долине р. Кондома в целях дополнения имеющейся источниковой базы и получения абсолютных датировок для предметных комплексов. С этой целью в 2020 г. Д.А. Бычковым были проведены археологические раскопки поселения Николаевка-2, которое было выявлено в 1996 г. Ю.В. Шириным.

Поселение расположено на останце второй надпойменной террасы в левобережной части терра- сового комплекса р. Кондомы в 2 км к западу от ее современного русла (рис. 1). Останец имеет форму скругленной трапеции, размерами 100 × 50 м и высоту до 12 м. На выположенной площадке останца в 1996 г. был заложен шурф, в котором на глубине порядка 0,3 м был обнаружен кварцитовый клиновидный нуклеус с негативами параллельного снятия [Ширин, 2010, с. 18, рис. 1, 11]. На основании полученных фактов поселение было отнесено к эпохе раннего голоцена. В рамках проведения паспортизации объектов культурного наследия Кемеровской обл. в 2019 г. на поселении были проведены работы по определению границ его территории. Поскольку останец достаточно четко ограничен и окружен техногенным ландшафтом с одной стороны и болотом с другой, он весь был включен в территорию поселения.

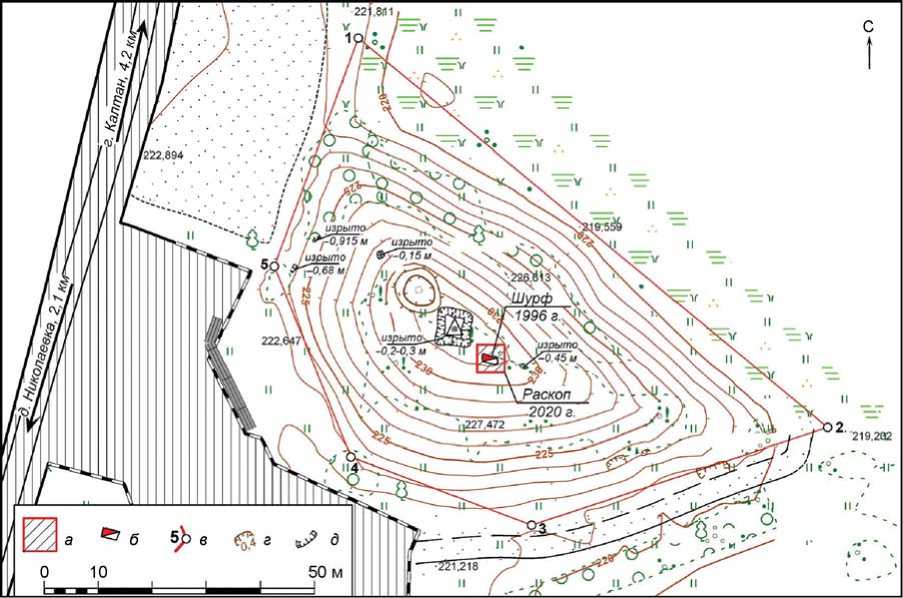

Ко времени проведения раскопок в 2020 г. поверхность останца поросла луговым разнотравьем и высокоствольным березовым лесом в восточной его части. В северной части вершины останца расположена значительных размеров яма, которая, согласно местному фольклору, осталась от неясного рода земляных работ, проводившихся в 1970-е гг. (рис. 2). Касаемо происхождения данного углубления есть две версии. Согласно первой, которая сохранилась в фольклоре местных жителей, это нерекультивированный раскоп неизвестных археологов, пытавшихся провести раскопки на данном останце. Их интерес был определен тем, что согласно легенде, ходившей среди старожилов д. Николаевка, данный останец является курганом, под которым погребен знатный воин. Согласно второй версии, данное углубление могло остаться от землянки, сооруженной местными жителями.

В центральной части останца, в наивысшей его точке, на выположенной площадке расположен пункт государственной геодезической сети без опознавательных знаков. Судя по форме окопки, это полигонометрический пункт сетей сгущения. В центральной части окопки размещен знак в виде забитой вертикально металлической трубы. Центр знака был принят за точку отсчета высот в условной системе при проведении раскопок.

Учитывая описанные выше ландшафтно-топографические особенности поселения, было принято решение заложить раскоп в его центральной части так, чтобы он накрывал собой шурф 1996 г. и граничил с окопкой пункта полигонометрии (рис. 2). Таким образом, был заложен раскоп размерами 5 × 5 м

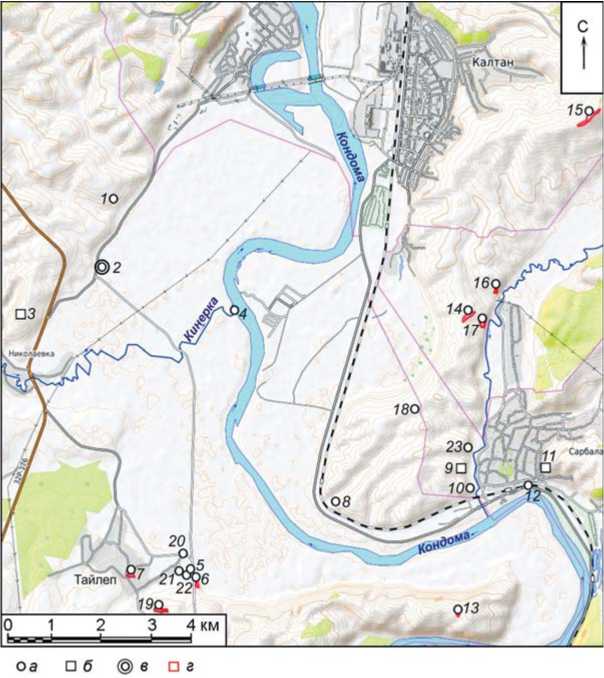

Рис. 1. Карта-схема расположения поселения Николаевка-2 и ближайших к нему археологических памятников.

а – выявленные памятники; б – обнаруженные памятники; в – поселение Николаевка-2; г – границы территорий объектов археологического наследия; 1 – городище Николаевка-3; 2 – поселение Николаевка-2; 3 – курганная группа Николаевка-1; 4 – поселение Усть-Кинерка; 5 – поселение Тайлеп-1; 6 – поселение Тайлеп-2; 7 – грунтовый могильник Тайлеп-3; 8 – поселение Сарбала-4; 9 – местонахождение Сарбала III; 10 – Сарбалинская стоянка; 11 – местонахождение Сарбала II; 12 – поселение Сарбала-5; 13 – поселение Карачияк-1; 14 – поселение Зеленый Луг-1; 15 – поселение Калтан-1; 16 – стоянка Зеленый Луг-2; 17 – стоянка Зеленый Луг-3; 18 – стоянка Калтанский Лог; 19 – стоянка Тайлеп-7; 20 – стоянка Тайлеп-6; 21 – стоянка Тайлеп-5; 22 – стоянка Тайлеп-4; 23 – стоянка Сарбала-3а.

Рис. 2. Топографический план поселения Николаевка-2 в масштабе 1:1000.

а – расположение и конфигурация раскопа; б – расположение разведочного шурфа; в – поворотные точки и линия границы территории ОКН «Поселение Николаевка-2» с указанием их порядкового номера; г – участки нарушения почвенного покрова и естественные обнажения с указанием глубины обнажившейся толщи в метрах; д – участки с антропогенными разрушениями почвенного покрова с указанием глубины обнажившейся толщи в метрах.

и площадью 25 м2, ориентированный по истинному северу. Отно сительные отметки поверхности раскопа от –0,31 до –1,2 м с общим уклоном к юго-востоку. Изучение отложений шло по литологическим слоям с толщиной среза до 0,2 м. На изученной площади рыхлые отложения были вскрыты на глубину до 0,88 м. В изученной толще отложений выделяется четыре слоя субаэрального генезиса под дерново-почвенным покровом, по составу супесчаным с рыхлой, сыпучей структурой, который включает корни растений, битый кирпич, отдельные угли и имеет мощность до 0,15 м.

-

1. Супе сь темно-серая гумусированная. Включает корни растений, битый кирпич и щебень, скопления углей. В подошве неявно переходит в нижележащий слой, местами проникает в нижележащие слои в виде клиновидных затеков. Структура рыхлая, сыпучая. Граница с нижележащим слоем ясная, размытая, проведена по изменению цвета и структуры. Мощность до 0,23 м.

-

2. Суглинок светло-коричневый. Структура неоднородная, комковатая, включает редкие корни растений. Граница с нижележащим слоем неясная, размытая, проведена по изменению цвета и текстуры. Мощность до 0,21 м.

-

3. Суглинок коричневый. Текстура

-

4. Супесь светло-бежевая. Текстура плотная. Сильно выражена карбонатизация. Плотность возрастает по мере углубления в слой. Мощность до 0,1 м.

рыхлая. Включает редкие корни растений. В подошве встречаются раковины брюхоногих моллюсков. Содержит кротовины, поноры. Граница с нижележащим слоем ровная, четкая, проведена по цвету и текстуре. Мощность 0,17 м.

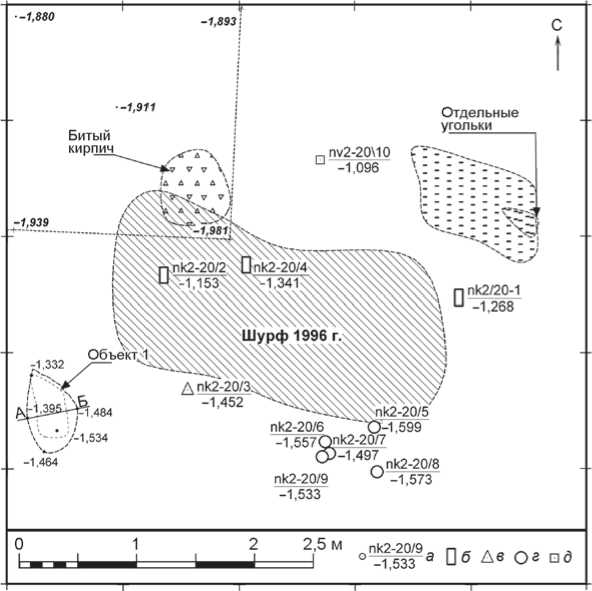

В ходе разбора слоя 2 были обнаружены костные останки млекопитающих и неорнаментированный фрагмент керамического сосуда (рис. 3). По морфологии остеологического материала эти останки были отнесены к Homo sapiens . Фрагмент керамического сосуда имеет следы обмазки и состав формовочной массы, который характерен для керамических комплексов раннего железного века Среднего Притомья. При изучении слоя 3 были обнаружены остеологические материалы, морфологический облик которых указывал на фрагменты ко стей сурка лесостепного ( Marmota kastschenkoi ) и хомяка обыкновенного ( Cricetus cricetus ). Все останки (9 экз.) залегали без выраженных признаков переотложения и постседиментационных деформаций.

Взаиморасположение обнаруженных остеологических материалов указывает на их положение in situ ,

Рис. 3. Сводный план раскопа 2020 г. на поселении Николаевка-2 в масштабе 1:50.

а – обозначение местоположения находок с указанием шифра по полевой описи (в числителе) и отметки в условной системе высот (в знаменателе); б – останки Homo sapiens ; в – фрагменты костей хомяка обыкновенного ( Cricetus cricetus ); г – фрагменты костей сурка лесостепного ( Marmota kastschenkoi ); д – археологические предметы.

поскольку их группы залегали обобщенно, на разной глубине. Так фрагменты костей сурка лесостепного залегали ближе к южной части раскопа, хомяка обыкновенного к северной части, а антропологические останки расположены в его центральной части. При этом кости черепа и фрагмент пяточной кости Homo sapiens разнесены друг от друга на расстояние 2 м по линии с запада на восток, что указывает на условно анатомический характер их залегания.

Анализ обнаруженных остеологических материалов проводился методом морфологического описания, масс-спектрометрии пептидных последовательностей в коллагене (ZooMS) и радиоуглеродного датирования (УМС). Первые два метода позволили определить видовую принадлежность останков и охарактеризовать их погребенное состояние. Проведенное радиоуглеродное датирование с последующей калибровкой по шкале intcal20.14c позволило установить хронологическую принадлежность полученных материалов. Полученные результаты анализов систематизированы и приведены ниже (см. таблицу ).

Обобщение проанализированных материалов приводит к ряду выводов. Во-первых, отсутствие в раскопе 2020 г. продуктов расщепления, путем редукции обнаруженного ранее здесь клиновидного

Определения и возраст остеологических материалов с поселения Николаевка-2

В результате проведенных исследований поселения Николаевка-2 его место в системе представлений о каменном веке нижнего течения р. Кондомы определяется следующим образом. Сопоставляя результаты радиоуглеродного датирования с имеющимися сведениями о ближайших исследованных памятниках каменного века, было установлено, что наиболее близкие имеющимся материалам аналогии по облику и возрасту прослеживаются с материалами финального верхнего палеолита с поселения Тайлеп-2. На основе статистического описания материалов, полученных в результате широкомасштабных исследований данного поселения, было установлено, что на поселении Тайлеп-2 был распространен призматический и плоскостной способ расщепления, реализованный на одноплощадочных нуклеусах [Деревнина, 2023]. Сравнительный анализ полученных материалов указывает на наиболее вероятную хронологическую принадлежность финально-верхнепалеолитического комплекса с поселения Тайлеп-2 в пределах 14– 10 тыс. л.н. [Тимощенко и др., 2020]. Таким образом, абсолютные датировки материалов с поселения Николаевка-2 позволяют «закрепить» на хронологической шкале время бытования призматического способа расщепления камня для изучаемой территории на рубеже X–IX тыс. до н.э. Полученные результаты востребованы для дальнейшего построения схемы изменений в материальной культуре древнего населения нижнего течения р. Кондомы в каменном веке, а также для реконструкции ландшафтно-климатической обстановки их обитания на изучаемой территории.

Результаты радиоуглеродного датирования получены в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН FWZG-2022-0007 «Геохронология культурно-исторических процессов в плейстоцене-голоцене Северной Азии на основе комплексного исследования геоархеологических объектов». Автор раскопок выражает благодарность Р.А. Мартюшову за помощь в проведении полевых исследований.

Список литературы Поселение Николаевка 2 в системе представлений о каменном веке нижнего течения р. Кондомы по результатам исследований в 2020 году

- Деревнина А. С. Первичное расщепление финальноверхнепалеолитического культурного горизонта поселения Тайлеп-2 (Кузнецкая котловина) // Мат-лы LХIII Российской (с междунар. участием) археолого-этнографической конф. студентов и молодых ученых. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2023. - С. 15-17. EDN: NBJVBX

- Дудко А.А., Васильева Ю.А., Веретенников А.В. Результаты археологической разведки в зоне разработки Кара-чиякского каменноугольного месторождения в Новокузнецком районе Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. - Т. XXVII. - С. 951-957. 10.17746/2658 6193.2021.27.0951-0957. DOI: 10.17746/26586193.2021.27.0951-0957 EDN: BMJTMG

- Маркин С.В. Новые местонахождения каменного века на р. Томи // Археологические открытия 1978 года. - М.: Наука, 1979. - С. 131.

- Маркин С.В. Палеолитические памятники бассейна р. Томи. - Новосибирск: Наука, 1986. - 176 с.

- Мартюшов Р.А., Бычков Д.А., Немых В.В., Суворов Я.С., Данилов М.А., Кутищев Н.В. Новые памятники периода финала плейстоцена - раннего голоцена на юге Кузбасса // Из кузнецкой старины. - Новокузнецк: Лотос, 2021. - Вып. 9. - С. 3-16.

- Окладников А.П. Страница жизни палеолитического мастера: клад каменных изделий у поселка Аил (с. Кузедеево) // Из истории Сибири и Алтая. - Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1968. - С. 58-70.

- Тимощенко А.А., Бычков Д.А., Ахметов В.В., Когай С. А., Павленок Г.Д., Белан О.В. Материалы финального верхнего палеолита стоянки Тайлеп-2 (по результатам спасательных работ 2020 года) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. -Т. XXVI. - С. 932-936. EDN: WSDJSJ

- Ширин Ю.В. Результаты археологических разведок в бассейне р. Кондомы // Из Кузнецкой старины. - Новокузнецк: Полиграфист, 2010. - Вып. 1. - С. 5-43.