Поселение одиновской культуры Старый Тартас-5

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Нестерова М.С., Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521977

IDR: 14521977

Текст статьи Поселение одиновской культуры Старый Тартас-5

Поселения одиновской культуры Барабы, в отличие от западного ареала ее распространения, изучены крайне слабо. Исключение составляет лишь памятник Марково-2, расположенный в Центральной Барабе [Мо-лодин, 1981, 1985]. В связи с этим актуально исследование нового поселенческого комплекса с жилищными и хозяйственными сооружениями Старый Тартас-5.

Памятник открыт одним из авторов статьи в 1994 г. [Молодин, Новиков, 1998, с. 57]. Он расположен в Венгеровском р-не Новосибирской обл., в 1 км к югу от с. Старый Тартас, в 40 м к востоку от дороги Вен-герово – Чаны, у километрового столба с отметкой 124/34, в березовой роще. Он представляет собой остатки поселения, состоящего из визуально фиксируемых 11 западин, расположенных в два параллельных ряда-улицы. Раскопкам предшествовал геофизический мониторинг.

Современное топографическое расположение памятника вдали от источника воды свидетельствует о существовании в древности недалеко от поселения исчезнувшего гидрологического объекта (старое русло, озеро?). Уже приходилось отмечать, что в Барабинской лесостепи размещение поселений кротовской культуры (Преображенка-3, Абрамово-10, Венгерово-2) на второй надпойменной террасе Оми и Тартаса, на значительном удалении от современного русла (более километра) неоспоримо свидетельствует о сильнейшем обводнении региона и, следовательно, о влажном и холодном климате в западносибирской лесостепи во второй половине III тыс. до н.э. [Молодин, Зах, 1979, с. 51–53]. Аналогичная климатическая ситуация характерна и для времени существования оди-новской культуры, по крайней мере, для ее этапа, на котором названная и кротовская культуры сосуществовали (подробный сценарий культу-рогенеза предложен в ряде работ (см.: [Молодин, 2010; Molodin, 2012]). В пользу положения о холодном климате и обводнении говорят также геоморфологическая специфика процессов почвообразования на памятнике, сведения по палеоклиматологии, полученные для изучаемой территории, и своеобразие изломов фрагментов одиновских сосудов из нижних горизонтов – со значительной степенью ожелезненности. Возможно, этим 282

объясняется большое количество очагов и кострищ на раскопанной части памятника, которые, вероятно, помимо выполнения своих основных функций, служили и для обогрева рабочих площадок на территории поселения [Нестерова, Мыльникова, 2012].

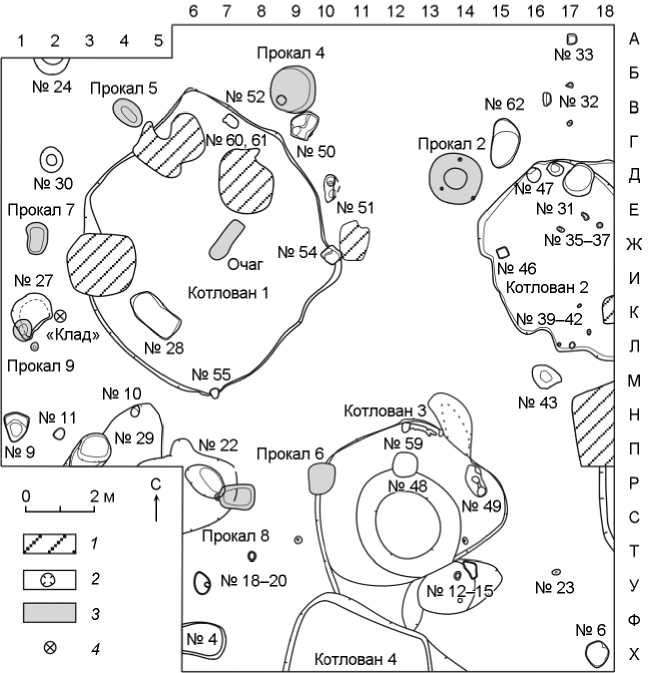

В общей сложности сплошной площадью вскрыто 307 кв. м (рис. 1). Стратиграфическое распределение артефактов, обнаруженных на поселении, планиграфическое расположение объектов и анализ керамического материала свидетельствуют как минимум о четырех этапах его заселения. К наиболее раннему периоду относится керамика и серия каменных орудий, порой локализованные планиграфически (например, яма 31). Аналогии комплексу можно видеть в материалах артынской культуры эпохи позднего неолита, наиболее исследованной в Барабе на памятнике Автодром-2 [Бобров, Марочкин, 2011, с. 106–108].

Основная масса находок и архитектурных сооружений относится к одиновской культуре. Их предварительному анализу посвящена настоящая работа.

Небольшие комплексы керамики эпохи средневековья и, вероятно, гребенчато-ямочной посуды байрыкского типа дополняют общую картину, фиксируемую на сегодняшний день на поселении.

В результате раскопок два сооружения (№ 1, 3) были исследованы полностью, а еще два (№ 2, 4) – частично. Все они относятся к одиновской культуре и имеют разное функциональное назначение. Кроме того, в межжилищном пространстве исследована серия ям, прокалов и очагов (рис. 1).

Типовым и, по-видимому, жилым сооружением на памятнике является конструкция № 1. Котлован подпрямоугольной формы с округлыми углами размерами 7,0×7,6 м, глубина – до 0,33 м в центральной части. Стенки котлована с небольшим наклоном или отвесные, высотой 0,08–0,19 м, дно ровное, понижается к центру жилища.

В центе жилища располагался очаг, являющийся частью производственного комплекса. Очажная яма подпрямоугольной формы, размерами 1,32×0,45 м и глубиной от 0,05 до 0,15 м ориентирована параллельно стенкам жилища. Тщательная фиксация заполнения очага позволила выделить несколько участков, вероятно, связанных с особенностями функционирования объекта. Его юго-западная часть состояла из прокаленной супеси с многочисленными включениями мелких кусочков обожженной глины. В северо-западной части фиксировалась полоса золистой белесой супеси, в которой находились фрагменты керамики от одного сосуда, установленные на «торцах». Для размещения керамики подобным образом была сооружена неглубокая канавка. Северо-восточный участок отличался мощной линзой насыщенной углистой темно-серой супеси, в которой обнаружены фрагмент глиняного сопла и глиняный шарик с желобком, а также фрагменты литейных форм. Наличие экрана из фрагментов керамики, состав находок позволяют предположить, что очаг был многофункциональным и использовался не только для приготовления пищи и освещения, но и для производственной деятельности, связанной с металлургией.

Рис. 1. Старый Тартас-5. План раскопа по материку.

1 – нераскопанные участки, занятые деревьями; 2 – ямы; 3 – участки прокаленного грунта;

4 – «клад».

Остальные архитектурные сооружения, выявленные при раскопках, скорее всего, имели хозяйственное назначение, о чем свидетельствуют их размеры, состав находок и отсутствие в них очагов.

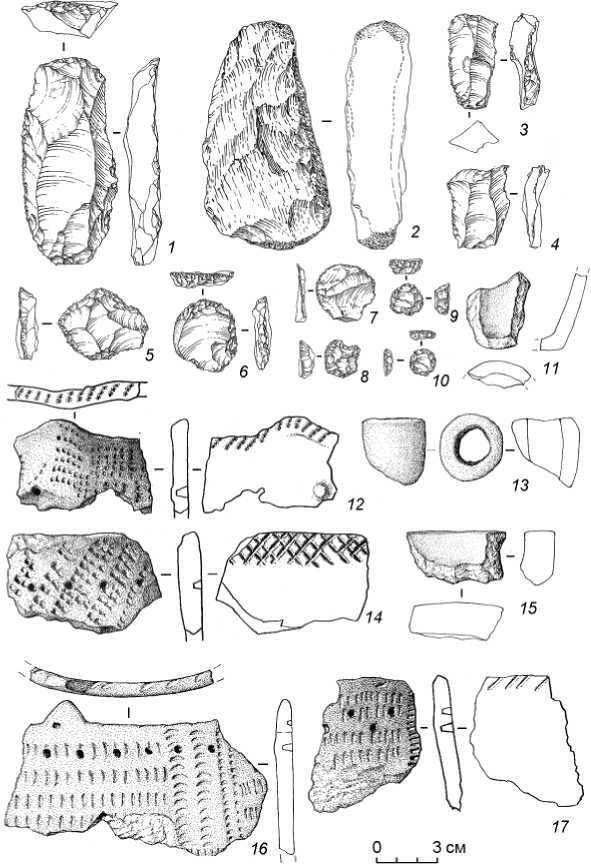

Основная часть керамики несет на себе черты классической одиновской традиции: большинство сосудов – плоскодонной баночной формы, средних размеров. На внутренней поверхности читаются следы расчесов гребенчатым штампом. У значительной части изделий на срезе венчика располагаются оттиски гребенчатого штампа. Иногда оттиски штампов имеются и на зоне под венчиком с внутренней стороны (рис. 2, 12, 14, 16, 17 ).

Орнамент покрывает всю поверхность изделий, зачастую и днище. Основу декора составляют разно наклонные ряды оттисков гребенки, чередующиеся с рядами ямок, а также ряды оттисков тонкого гладкого штампа. Под венчиком встречаются ряды жемчужин.

Рис. 2 . Старый Тартас-5. Основные категории инвентаря из комплекса одиновской культуры.

1 – 5 – орудия из «клада»; 6 – 10 – скребки; 11, 15 – фрагменты тиглей;

12, 14, 16, 17 – фрагменты керамики; 13 – сопло.

1 – 10 – камень; 11 – 17 – глина.

Атрибутом керамического комплекса можно считать изделия с отпечатками «текстиля» на внутренней или наружной поверхности, как результат формовки изделий выбивкой. Поверх такого технического орнамента обычно нанесен декоративный. Следует отметить редкие орнаменты: пальцевые защипы по венчику, налепной валик, оттиски шагающей гребенки. В целом полученный комплекс абсолютно тождественен материалам как западного, так и восточного ареалов распространения одиновской культуры [Крижевская, 1977], равно как и посуде из погребальных комплексов Барабы [Молодин, 2012, рис. 203, 235].

Основным материалом для орудийного набора служил камень. В условиях отсутствия местного сырья его петрографическое изучение становится источником для реконструкции путей его доставки в регион. Использование каменных артефактов до полной сработанности, а также следы утилитарной ретуши на невзрачных обломках и большинстве отщепов свидетельствуют о ценности каменного сырья. Так, например, размеры скребков варьируют от 6 до 1 см в диаметре (рис. 2, 6–10 ). Также велика доля многофункциональных комбинированных орудий, маргиналы которых использовались для различных функций (проколки, скребки, скобели, ножи). Помимо типичной индустрии встречаются достаточно крупные массивные пластинчатые отщепы, использовавшиеся в качестве скребел. Большой процент находок составляют гальки разной формы и диаметра. За пределами жилища № 1 с западной стороны зафиксирован «клад», состоящий из шести каменных предметов: двух скребков, двух пластин с ретушью и «ударника» (рис. 2, 1–5 ), а также нескольких изделий из кости. Несмотря на плохую сохранность кости, после реставрации четко видно, что это – орудия, большинство из них имеют следы употребления в виде залощенности, отверстий, надрезов.

Выявлены предметы, связанные с бронзолитейным производством: тигель, обломки форм, глиняные сопла (рис. 2, 11, 13, 15 ). Впервые для поселенческого комплекса одиновской культуры обнаружено изделие из бронзы (фрагмент пластины).

Таким образом, полученная на памятнике разноплановая информация имеет большое значение для изучения культуры и хозяйственной деятельности носителей одиновской культуры, которая представляет собой яркое и самобытное явление эпохи бронзы в Западной Сибири.