Поселение поздняковской культуры Щелково 1 в нижнем течении р. Оки: характеристика керамического комплекса

Автор: Швецова А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От бронзы к железу

Статья в выпуске: 272, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты морфологического и технологического изучения керамического комплекса поздняковской культуры, полученного при археологических раскопках поселения Щелково 1 в 2011 г. Поселение расположено в левобережной зоне бассейна нижнего течения р. Оки - вдали от центров сосредоточения поздняковских памятников, находящихся выше по течению. Данное обстоятельство делает важным введение в научный оборот нового материала и включение его в число уже имеющихся сведений о гончарном производстве поздняковских племен. Исследование проводилось в рамках историко-культурного подхода к изучению древней керамики и включало анализ внешней и внутренней культуры гончарного производства. В рамках внешней культуры гончарства исследовались форма сосудов и система их декорирования, в рамках внутренней - технология изготовления сосудов на всех стадиях технологического процесса. Итогом работы стала характеристика традиций гончарного производства, существовавших в среде гончаров поселения Щелково 1, а также получение сведений об истории формирования населения.

Поздний бронзовый век, нижнее течение р. оки, поздняковская культура, историко-культурный подход, керамический комплекс, сосуд, форма, декор, технология изготовления, стадии гончарного производства

Короткий адрес: https://sciup.org/143182304

IDR: 143182304 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.272.24-41

Текст научной статьи Поселение поздняковской культуры Щелково 1 в нижнем течении р. Оки: характеристика керамического комплекса

В первой половине – середине II тыс. до н. э. племена поздняковской культуры широко расселились в среднем и нижнем течении бассейна р. Оки. Памятники, расположенные в областях среднего Поочья (рис. 1), активно изучались во второй половине XX в. В период 1960–1980-х гг. – экспедицией ГИМ под руководством Т. Б. Поповой, а в 1990-е гг. – экспедицией научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской области под руководством В. П. Челяпова. Значительно слабее исследованы памятники, находящиеся в нижнем течении р. Оки. Из них преимущественно

Рис. 1. Памятники поздняковкой культуры в среднем и нижнем течении бассейна р. Оки а – поселение; б – курганный могильник; в – грунтовый могильник

1 – Безводное 1; 2 – Шава 1; 3 – Новая Деревня 1; 4 – Щелково 1; 5 – Медвежье 1; 6 – Наумовка; 7 – Борисоглеб; 8 – Поздняково 1; 9 – Малое Окулово 2; 10 – Малое Окулово; 11 – Волосово 1 и Волосово 2; 12 – Битюково; 13 – Дмитриевская Слобода 2; 14 – Дмитриевская Слобода; 15 – Подборное (Поповка 1); 16 – Лебяжий Бор 6; 17 – Лебяжий Бор; 18 – Коренец 2; 19 – Коренец; 20 – Черная Гора (Фомино); 21 – Ибердус 2; 22 – Березовый Рог; 23 – Логинов Хутор (Канищево 3); 24 – Фефелов Бор; 25 – Кораблино; 26 – Засечье 5; 27 – Засечье изучались только те, что сосредоточены вблизи г. Мурома. Ниже по течению зафиксировано еще свыше 30 памятников, содержащих материалы поздняковской культуры, однако их изучение ограничилось только разведочными работами. Эти памятники образуют несколько групп, одна из которых находится на левом берегу р. Оки и связана с системой ее старичных озер и бассейном р. Подбори-ца. К памятникам этой группы относится поселение Щелково 1.

Поселение Щелково 1 было открыто в 1960 г. сотрудником Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника В. Ф. Черниковым. Поселение находится вблизи западного берега старичного оз. Кусторка и вытянуто вдоль края

Рис. 2. Расположение поселения поздняковской культуры Щелково 1

второй надпойменной террасы р. Оки (рис. 2). Разведочными работами были определены границы памятника, собран подъемный материал, и заложен шурф ( Черников , 1961. Л. 11, 12). С целью уточнения границ поселения в 2009 г. А. В. Гонозовым было заложено четыре шурфа, в двух из которых обнаружены находки, соответствующие, как и материалы предшествовавших работ, поздня-ковской культуре ( Гонозов , 2010. Л. 50–57). По результатам проведенного обследования площадь поселения составила ок. 5000 кв. м.

Археологическое исследование памятника было проведено в 2011 г. под руководством А. И. Королева и носило охранный характер (Королев, 2012). Причиной проведения работ была прокладка сквозь территорию поселения отводов от существующего газопровода к домам жителей деревни Щелково. На территории поселения было заложено 4 раскопа, общая изученная площадь составила 110 кв. м. В ее пределах были выявлены остатки постройки полу-земляночного типа каркасно-столбовой конструкции (раскоп 2) и хозяйственной ямы (раскоп 1). К сожалению, культурные напластования эпохи бронзы оказались существенно нарушены деревенским слоем XIX–XX вв. Тем не менее в ходе проведения раскопочных работ была собрана коллекция находок, включающая в себя изделия из камня и керамический материал, насчитывающий в общей сложности свыше 1800 фрагментов лепных сосудов. Предметы находятся на хранении в фондах Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника.

Керамическая коллекция поселения Щелково 1, несмотря на значительную фрагментированность, представляет особый интерес для изучения гончарных традиций поздняковской культуры. Прежде всего это связано с расположением данного поселения вдали от центров сосредоточения поздняковских памятников, концентрирующихся выше по течению р. Оки. Изучение керамического комплекса поселения позволит определить его место в системе гончарных технологий поздняковских племен и сопоставить с материалами памятников других районов.

Методика исследования

Анализ керамического материала осуществлялся с позиций историко-культурного подхода к изучению древней керамики ( Бобринский , 1978; 1999; Цетлин , 2012; 2017). Исследование проводилось на двух уровнях и включало получение сведений о внешней и внутренней культуре гончарства. В рамках изучения внешней культуры анализировались признаки керамических сосудов, которые определяют их внешний вид и имели первостепенное значение для потребителей, использовавших эти сосуды в быту. Это форма сосудов, характер обработки внешних поверхностей и декор. Фрагменты керамики, входящие в состав коллекции, в основном имеют небольшой размер, что потребовало сформировать выборку. В нее вошли 40 фрагментов верхних частей от различных сосудов, один полный профиль сосуда, один развал сосуда (без верхней части) и 44 фрагмента донных частей от условно различных сосудов. При отборе в состав выборки верхней части сосуда основным критерием выступала величина фрагмента, которая позволяла определить принадлежность сосуда к определенной категории форм. Кроме того, для получения дополнительной информации о форме сосудов изучались части стенок с сохранившимся переходом от плеча к тулову (7 фрагментов). При описании декора и его характеристике учитывались крупные фрагменты стенок сосудов с сохранившимся мотивом орнаментации (16 фрагментов). В общей сложности выборка составила 109 фрагментов, которые по верхним частям и фрагментам стенок соотносятся с 65 различными сосудами.

Изучение внутренней культуры гончарства направлено на выявление традиций, которых придерживались гончары поселения при изготовлении сосудов. Технологический анализ керамики проводился с использованием бинокулярного стереоскопического микроскопа по методике, разработанной А. А. Бобринским (1978; 1999). Для изучения было использовано 40 фрагментов верхних частей от различных сосудов (те же, что были использованы для морфологического анализа), фрагменты полного профиля одного сосуда и одного развала. Всего

-

42 фрагмента. В результате этой работы были получены сведения о всех стадиях и ступенях технологического процесса: подготовительной (отбор, добыча и подготовка исходного сырья, составление формовочных масс), созидательной (технология изготовления начина сосуда, конструирование полого тела и придание сосуду формы) и закрепительной (придание сосуду прочности и влагоне-проницаемости).

Форма сосудов

Изучение особенностей форм сосудов оказалось ограниченным величиной сохранившихся верхних частей. В основу разделения сосудов на отдельные группы положена информация о составе естественной структуры их форм ( Цетлин , 2018. С. 130–137). При этом структура нижних частей сосудов реконструировалась на более обобщенном уровне, по аналогии с известными целыми формами. Всего по степени сложности конструкций выделено 4 варианта:

-

1) Г (губа) + Т (тулово) + ОТ (основание тулова) – 14 сосудов (33,3 %);

-

2) Г + ПП (предплечье) + Т + ОТ – 7 сосудов (16,7 %);

-

3) Г + Ш (шея) + ПП + Т + ОТ – 19 сосудов (45,2 %)1;

-

4) Г + Щ/Ш (щека/шея) + ПП + Т + ОТ – 2 сосуда (4,8 %).

Исходя из наличия или отсутствия в составе естественной структуры формы таких частей как шея и щека/шея, выделено две категории посуды: банки («бесшейные» сосуды; конструкции варианта 1 и 2) и горшки (конструкции варианта 3 и 4).

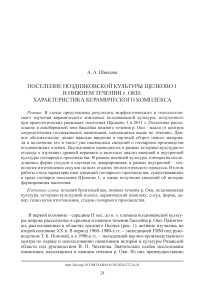

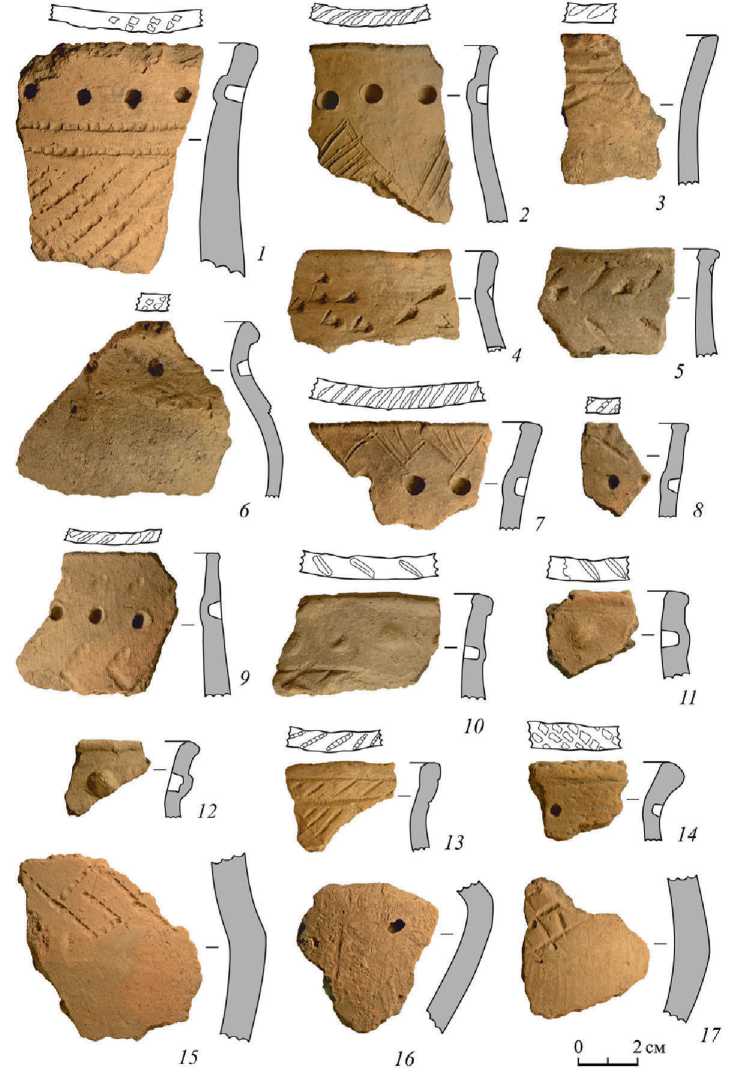

Сосуды обеих категорий представлены одинаково в изучаемой коллекции (по 50 %), что свидетельствует об их массовом использовании в быту. Среди баночных сосудов выделяется два вида: сосуды с предплечьем – так называемые закрытые банки – 16,7 % (диаметр венчика меньше диаметра максимального расширения тулова; рис. 4: 1–4 ) и сосуды без предплечья – открытые банки – 33,3 % (рис. 4: 5–12 ). Большее распространение имели сосуды открытого типа. К ним же отнесен единственный сосуд мисковидной формы с сохранившимся полным профилем (рис. 4: 13 ).

Горшковидные сосуды также подразделяются на два вида: сосуды с шеей и сосуды с щекой-шеей (45 и 5 % соответственно). Первые характеризуются наличием цилиндрического или слабо расширяющегося горла (рис. 3: 1 – 11 ), вторые – горла близкого к раструбообразному (рис. 3: 12 – 14 ). Важно отметить, что горшки с шеей абсолютно преобладают. В коллекции присутствуют также фрагменты нескольких сосудов с сохранившимся переходом от предплечья к туло-ву (7 экз.). У большинства из них место соединения двух частей имеет четко выраженный переход, такие сосуды могут быть определены как острореберные (рис. 3: 15–17 ).

Рис. 3. Керамический комплекс поселения Щелково 1

1–17 – фрагменты горшковидных сосудов

Оформление окончания губы и у горшковидных, и у баночных сосудов имеет большое разнообразие, что во многом объясняется спецификой ручной лепки. Однако можно отметить, что для банок более характерно непрофилированное оформление губы с уплощенным или округлым окончанием, а для горшков – профилированное с небольшими внешними или внутренним наплывами. Положение торца губы у большинства сосудов близко к горизонтальному. У горшковидных сосудов в нескольких случаях торец губы имеет значительный наклон к внешней или внутренней поверхности сосуда.

Донные части рассматривались отдельно и систематизировались в зависимости от характера перехода от плоскости дна к тулову сосуда. Все днища плоские, численно преобладают фрагменты с угловатым или плавным переходом в тулово – 87,2 %. У нескольких присутствует слабо выраженный сапожок (или закраина) – 10,3 % (рис. 4: 15, 18, 22 ). В одном случае у сосуда имелся кольцевой поддон (рис. 4: 14 ).

Частичную информацию о размерах сосудов можно получить из данных о диаметре их верхних частей. Большинство сосудов обеих категорий можно отнести к сосудам среднего размера, диаметр венчиков которых составляет от 20 до 30 см (преимущественно 28–30 см) (рис. 3: 1, 2, 7, 9, 10 ; 4: 1, 7, 11, 12 ). Два сосуда имели небольшие размеры, диаметры их верхних частей составляют 11–12 см (рис. 3: 4 ; 4: 3 ).

Таким образом, к ведущим формам сосудов, которые использовали жители поселения, относятся горшковидные сосуды с цилиндрическим горлом (сосуды с шеей) и баночные сосуды открытого типа. Все сосуды плоскодонные.

Декор сосудов

Практически все сосуды, вошедшие в выборку, были декорированы. Исключение составил только сосуд мисковидной формы. Декор рассматривался в двух проявлениях: облик внешней поверхности сосуда и его орнамент (изображения 1-го и 4-го классов, по: Цетлин , 2012. С. 169).

Большинству сосудов присуще нерельефное оформление внешней поверхности, полученное в результате механического заглаживания пальцами (70 %). Внешние поверхности трети сосудов были покрыты «бороздчатым» заглаживанием (или расчесами), для нанесения которого преимущественно использовались зубчатые штампы (рис. 3: 6, 9, 16, 17 ; 4: 11, 12 ). В двух случаях, учитывая характер борозд (разную толщину и разную форму сечения), предполагается использование щепы в качестве инструмента для заглаживания (рис. 4: 6, 7 ).

Орнаментальное поле. У сосудов баночных форм орнаментальное поле размещалось в верхней части тулова под губой или на предплечье, если банка имела закрытую форму. У горшковидных сосудов зоны орнамента располагались на шее или щеке и предплечье. Характерно подчеркивание места соединения этих частей самостоятельным мотивом (11 сосудов; рис. 3: 1, 2, 6, 9, 10, 14 ).

Орнаментиры. Нанесение декора на сосуды осуществлялось с использованием специальных инструментов двумя способами: штампованием (77 %) и прочерчиванием (3 %). В качестве штампов гончары использовали инструменты с гладкими и рельефными окончаниями (78,5 и 18,5 % соответственно).

Рис. 4. Керамический комплекс поселения Щелково 1

1–12 – фрагменты баночных сосудов; 13 – фрагмент мисковидного сосуда; 14–23 – фрагменты донных частей сосудов

Среди инструментов с гладкими рабочими поверхностями преобладают штампы с длинным узким лезвием (гладкие штампы, 21,5 %) и штампы с округлым в плане окончанием, рабочая часть которого уплощена (38,5 %). Реже использовались штампы с окончанием овальной в плане формы (6,2 %), треугольной (4,6 %), клиновидной (4,6 %), единично – линзовидной и каплевидной форм. Орнаментиры с рельефными окончаниями представлены зубчатыми штампами с величиной зубцов от 1 до 3 мм. Для прочерчивания использовались инструменты с рабочим краем шириной 1,5–2 мм (рис. 3: 2, 7 ).

Декорирование одного сосуда чаще производилось с использованием двух различных орнаментиров (56,4 %). В большинстве случаев это были разные инструменты с гладким окончанием, реже – с гладким и рельефным окончаниями.

Стилистические особенности орнаментальных традиций рассматривались на трех уровнях анализа: элемент, узор и мотив ( Цетлин , 2008. С. 19, 20). Изучение орнаментальных образов оказалось затруднительным ввиду большой фрагментированности материала.

Элементы орнамента. На основании изучаемой выборки сосудов выделено 15 различных элементов, которые составляют несколько групп. Наиболее распространенной в употреблении была группа линейных элементов (50 %), включающая в себя горизонтальные (8,3 %), вертикальные (1,2 %), наклоненные вправо (22,6 %) и влево (17,9 %) линии, нанесенные оттисками длинного штампа. Далее по степени встречаемости следуют элементы «круг» и «жемчужина» (20,2 и 8,2 % соответственно). Затем – группы разнонаклонных овалов и клиновидных фигур (по 7,1 %). Единично встречены треугольники, каплевидные и линзовидные отпечатки.

Узоры – единицы орнамента, следующие по уровню сложности после элементов, использовались для составления мотивов орнамента чуть больше чем на четверти изученных сосудов (28,2 %). Массовое распространение имели узоры в виде зигзагов (75 %): однолинейный зигзаг (25 %; рис. 4: 9 ), однолинейный зигзаг, заштрихованный в верхней части наклоненными вправо или влево линиями (41,7 %; рис. 3: 3, 7, 8 ), и однолинейный зигзаг, заштрихованный в нижней части наклоненными вправо линиями (8,3 %; рис. 3: 2 ). Единично использованы косая решетка, угол, направленный острием влево, и треугольник вершиной вверх, образованный 6 оттисками штампа. На одном из фрагментов стенок сосуда в области предплечья сохранилась часть меан-дрового узора (рис. 3: 15 ).

Мотивы орнамента. Многократно повторяемые в определенном порядке элементы и узоры образуют мотивы орнамента. В общей сложности удалось зафиксировать 23 различных мотива, большинство из которых относится к простым, т. е. состоящим только из элементов (78,4 %). Среди них наибольшее распространение имели мотивы, представляющие собой горизонтальный ряд «кругов» (29,4 %; рис. 3: 1, 2, 7, 9; 4: 2, 5, 9, 10) или «жемчужин» (11,8 %; рис. 3: 10–12; 4: 8, 11, 12), наклоненных вправо или влево клиновидных фигур (9,8 %; рис. 3: 5; 4: 1, 7), одинарную или сдвоенную горизонтальную линию (по 3,9 %; рис. 3: 1, 3; 4: 4). Среди простых мотивов, состоящих из узоров (17,6 %), наиболее часто употреблялись различные зигзаги: ряд зигзагов, заштрихованных в верхней или нижней части (7,8 и 2 % соответственно; рис. 3: 2, 3, 7, 8), одинарный и двойной зигзаг (по 2 %; рис. 4: 5, 9). Сложные мотивы, сочетающие в себе несколько элементов или узоров, представлены двумя вариантами: ряд наклоненных вправо коротких линий, ограниченный сверху и снизу горизонтальными линиями (рис. 3: 13), и двойной зигзаг, между верхними углами которого расположены по два вдавления округлой формы (рис. 4: 5).

Помимо тулова сосуда декор часто располагался на торце губы (48,8 %), где представлял собой ряд наклоненных вправо или влево оттисков длинного штампа (70 и 25 % соответственно). Торец губы одного сосуда декорирован рядом перекрещивающихся оттисков штампа.

К ведущим традициям декорирования сосудов у жителей поселения Щелково 1 можно отнести частое использование зубчатых штампов для заглаживания внешних поверхностей сосудов; нанесение декора в технике штампования с преимущественным использованием инструментов с гладкими рабочими окончаниями (округлыми или длинными узкими); сочетание при орнаментации одного сосуда двух различных инструментов. Для составления мотивов орнамента наиболее часто использовались элементы в виде линий, кругов и «жемчужин», узоры в виде зигзагов. Чаще всего на сосуды наносились простые мотивы, представляющие собой горизонтальный ряд многократно повторяемых элементов или узоров: ряд «кругов», ряд «жемчужин», ряд зигзага.

Подготовительная стадия гончарного производства

Отбор и подготовка исходного сырья. Микроскопическое изучение образцов керамики показало, что гончары поселения использовали ожелезненные природные глины слабой или средней степени запесоченности (табл. 1). В единичных случаях зафиксировано применение запесоченных глин и запесоченно-го глиноподобного вещества (илистой глины). Всего по итогам изучения образцов было выделено два вида и четыре подвида исходного пластичного сырья:

-

1. Слабозапесоченные глины ( 26,2 % ) . Характеризуются наличием мелкого кварцевого песка (0,1–0,2 мм) в концентрации до 30 включений на 1 кв. см и единичных включений более крупных зерен песка (0,3–1 мм), конкреций окисей железа (0,3–2 мм), оолитов бурого железняка (3 образца, 0,5–1,2 мм), комков нерастворившихся глинистых частиц (2 образца, 1–1,5 мм).

-

2. Среднезапесоченные глины ( 66,7 % ). Содержат мелкий кварцевый песок (0,1–0,2 мм) в концентрации от 30 до 60 включений на 1 кв. см и, в отличие от слабозапесоченных глин, значительное количество пылевидного песка (˂ 0,1 мм). Также присутствуют единичные включения более крупных зерен песка (0,3–1,5 мм), конкреций окисей железа (0,3–2 мм), оолитов бурого железняка (9 образцов, 0,5–1,5 мм), комков нерастворившихся глинистых частиц (5 образцов, 1–1,7 мм), фрагментов раковины моллюсков (1 образец, 0,5 × 4 мм).

-

3. Запесоченные глины ( 4,8 % ). Отличаются от первых двух подвидов значительно большей концентрацией мелкого кварцевого песка (0,1–0,2 мм), которая превышает 100 включений на 1 кв. см. Пылевидный песок практически отсутствует. Примеси конкреций окисей железа и бурого железняка единичны.

-

4. Запесоченные илистые глины ( 2,4 % ). По количественному и качественному составу кварцевого песка близки к запесоченным глинам, однако, в отличие

от них, содержат включения измельченной раковины моллюсков (фрагменты выщелочены, величина частиц 0,2–2,5 мм, концентрация частиц крупнее 0,5 мм – 20–25 вкл. на 1 кв. см), чешуи рыб (отпечаток 5 × 7 мм) и растительных остатков (отпечатки плоских частей стеблей и отдельных волокон, длина до 1,5 мм). Перечисленные включения указывают на формирование данного подвида пластичного сырья вблизи некогда существовавшего водоема ( Васильева , 2015. С. 18, 19).

Таблица 1. Виды и подвиды глинистого сырья керамики поселения Щелково 1, число сосудов и %

|

Вид сырья |

Степень запесоченности |

Число сосудов |

% |

|

Илистая глина |

Запесоч. |

1 |

2,4 |

|

Всего |

1 |

2,4 |

|

|

Глина |

Слабозапесоч. |

11 |

26,8 |

|

Среднезапесоч. |

28 |

68,3 |

|

|

Запесоч. |

2 |

4,9 |

|

|

Всего |

41 |

97,6 |

|

|

Итого |

42 |

100 |

Наличие четырех выявленных вариантов исходного пластичного сырья указывает на существование вблизи поселения Щелково 1 как минимум четырех различных мест его добычи. При этом к массово распространенным традициям отбора исходного сырья относятся две: использование слабозапесоченных и среднезапесоченных природных глин. Данный факт указывает на вероятное изготовление сосудов поселения двумя группами гончаров, каждая из которых использовала сырье определенной степени запесоченности.

Составление формовочных масс происходило на основе естественно увлажненного глинистого сырья в сочетании с минеральными и органическими примесями: шамотом (95,2 %), дресвой (9,5 %), кальцинированной костью (2,4 %), органическими растворами (97,6 %) (табл. 2).

Шамот подготавливался путем дробления вышедших из употребления сосудов до частиц размером от 1–2 мм (большинство частиц) до 4–6 мм (максимальный размер). В составе формовочной массы шамота 9 сосудов также зафиксированы частицы шамота, что свидетельствует об устойчивой традиции использования этой примеси. Дресва представляет собой гранитогнейсовую породу камня, измельченную до преобладающей величины в 1–3 мм (максимальная крупность 4–6 мм). Концентрация шамота в составе формовочных масс составляет 1:6, дресвы – 1:5. Фрагменты кальцинированной кости прослежены в формовочной массе одного сосуда в единичной концентрации. Они представлены остроугольными частицами молочно-белого цвета с трубчатой структурой величиной 1,5–2 мм. Наличие органических растворов в составе формовочных масс фиксируется по присутствию в изломах фрагментов особого желто-коричневого налета, расположенного между слоями глины, в местах соединения строительных элементов или в пустотах от минеральных примесей. В большинстве образцов признаки наличия органического раствора сочетаются с присутствием отпечатков от сильно измельченных растительных остатков в единичной концентрации. Это части стеблей растений и их отдельных волокон (длина до 3 мм, ширина до 1 мм, диаметр от 0,2 до 0,7 мм). В таких случаях делалось заключение о вероятном использовании в качестве органического раствора выжимки из навоза жвачных животных (83,3 %).

Таблица 2. Данные о составе формовочных масс керамики поселения Щелково 1, число сосудов и %

|

Исходное пластичное сырье |

Искусственные компоненты, число сосудов / % |

||||

|

Д |

Д + Ор |

Ш + Ор |

Д + Ш + Ор |

Ш + К + Ор |

|

|

ИГ ожелезн. запесоч. |

1 |

||||

|

Всего |

1 |

||||

|

Г ожелезн. слабозапесоч. |

11 / 26,2 % |

||||

|

Г ожелезн. среднезапесоч. |

1 |

24 / 57,1 % |

2 |

1 |

|

|

Г ожелезн. запесоч. |

1 |

1 |

|||

|

Всего |

1 |

1 |

36 / 85,7 % |

2 |

1 |

Примечание : ИГ – илистая глина; Г – глина; Д – дресва; Ор – органический раствор; Ш – шамот; К – кальцинированная кость.

Соотнесение видов и подвидов исходного сырья с искусственно введенными примесями показывает использование гончарами поселения 8 рецептов формовочных масс, большинство из которых были трехкомпонентными (90,5 %). Единично представлены двухкомпонентные (2,4 %) и четырехкомпонентные (7,1 %) рецепты. Массовое распространение имели два рецепта:

-

1) слабозапесоченная глина + шамот + органический раствор (26,2 %);

-

2) среднезапесоченная глина + шамот + органический раствор (57,1 %).

Оба обозначенных массовых рецепта составления формовочных масс следует рассматривать как относящиеся к одной гончарной традиции, в рамках которой работали две группы гончаров (или два разных гончара).

Созидательная стадия гончарного производства

Способы конструирования сосудов. Учитывая сильную фрагментирован-ность анализируемого материала, информация, которую удалось получить о конструировании сосудов, носит отрывочный характер. Однако, несмотря на это, обобщение сделанных наблюдений позволяет получить представление о традициях, существовавших в среде гончаров поселения. Способы конструирования начинов рассмотрены по 8 фрагментам донных частей от разных сосудов.

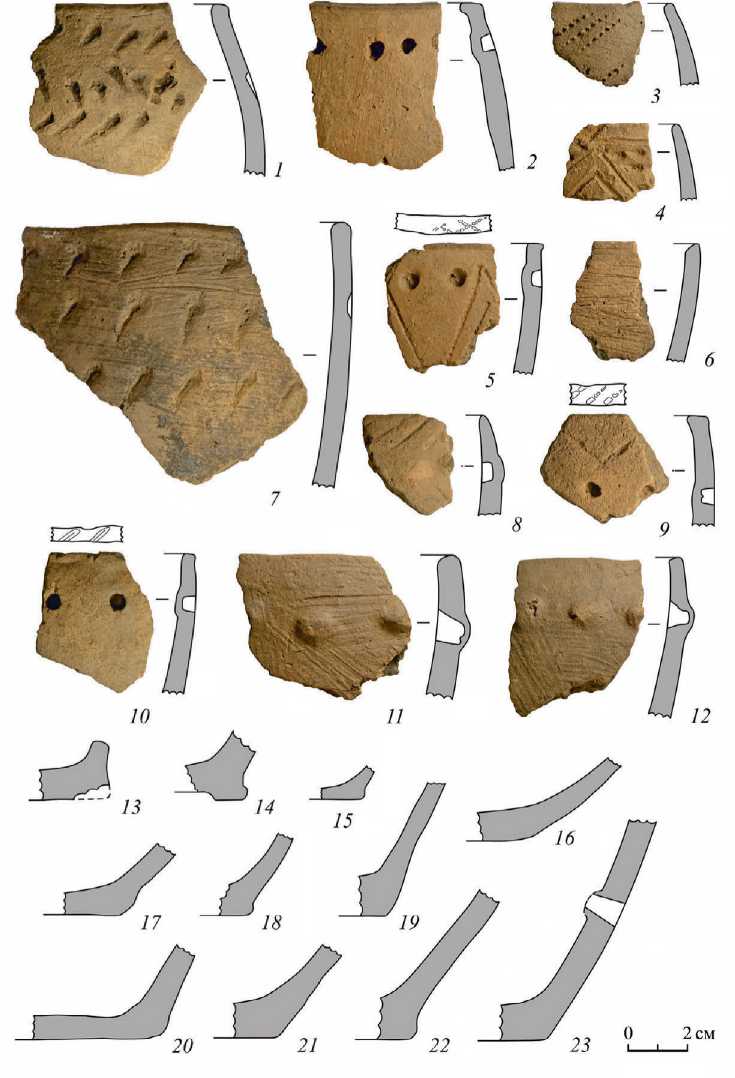

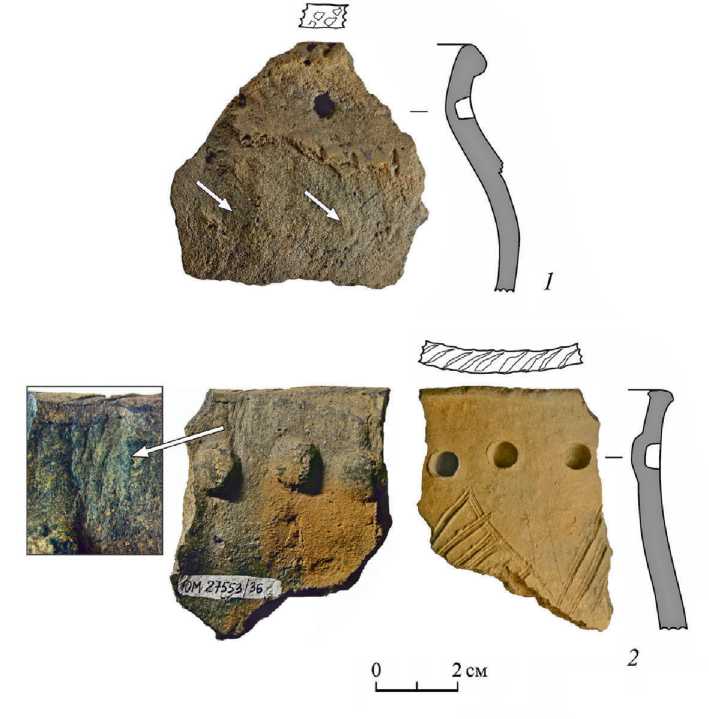

Рис. 5. Особенности конструирования сосудов поселения Щелково 1

1 – следы заглаживания зубчатым штампом поверхности полого тела перед наложением нового уровня строительных элементов

2 – отпечаток формы-основы на внутренней поверхности горшковидного сосуда

Большинство из них изготовлено по донной программе конструирования (5 сосудов). В одном случае хорошо прослеживается наложение элемента полого тела (вероятно, жгута) на торец дна и его последующее примазывание при помощи дополнительно жгутика. Схема расположения строительных элементов в изломе трех сосудов с большой вероятностью характеризует донно-емкостный начин из лоскутов. Для изготовления одного из этих сосудов допустимо предположить использование формы-емкости, на что косвенно указывает последовательность наложения строительных элементов и направление линий их спаев.

Информация о конструировании полого тела сосудов получена на основе анализа изломов верхних частей от 6 сосудов. Во всех случаях прослежено использование лоскутов в качестве строительных элементов. У трех сосудов расположение лоскутов близко к спиралевидной траектории, у одного – фиксируется двухслойность налепа. Характер скола одного из фрагментов позволил зафиксировать, что поверхность полого тела перед наложением нового уровня элементов заглаживалась зубчатым штампом (рис. 5: 1). В случае с рассматриваемым сосудом можно предположить, что заглаживание поверхности штампом было произведено после завершения конструирования донно-емкостного начина, перед формированием горла сосуда.

Способ конструирования полого тела сосудов позволяет предполагать использование при их изготовлении форм-моделей, в частности формы-основы. Использование формы-основы наиболее вероятно для одного из сосудов горшковидной формы. На это указывает направление в изломе линий спаев (от внешней поверхности к внутренней) и присутствие на внутренней поверхности стенки под венчиком нескольких неглубоких вертикальных складок, сохранивших внутри отпечатки, близкие к тканевому переплетению (рис. 5: 2 ).

Стенки сосудов чаще всего выбивались в процессе конструирования. Только в одном случае зафиксировано простое выдавливание.

Таким образом, зафиксированные факты изготовления сосудов по нескольким программам конструирования начина и использования нескольких техник лоскутного налепа при изготовлении полого тела отражают существование глубоких культурных различий у населения, проживавшего на поселении Щелково 1. Навыки создания начина и полого тела сосуда относятся к субстратным навыкам труда гончаров, сохраняющимся в процессе смешения носителей разных гончарных традиций наиболее долго ( Бобринский , 1978. С. 124–131).

Закрепительная стадия гончарного производства

Придание сосудам прочности и влагонепроницаемости. Для обжига сосудов использовались простые устройства типа кострищ или очагов. Для всех рассмотренных фрагментов сосудов характерен однородный цвет внешних поверхностей, представленный светло-коричневыми и оранжево-коричневыми оттенками. При этом в изломе большинства фрагментов толщина прокаленного внешнего слоя не превышает 1 мм. Только фрагменты от трех сосудов прокалены полностью (7,1 %). Примерно третьей части обломков сосудов присуще наличие светло-коричневых оттенков у внутренних поверхностей (33,3 %). При этом в изломе толщина прокала также не превышает 1 мм. Прослеженные характеристики изломов свидетельствуют об окислительной среде обжига и очень непродолжительном воздействии температур каления.

Характеристика традиций гончарного производства

Проведенное морфологическое и технологическое исследование сосудов из керамического комплекса поселения Щелково 1 позволяет охарактеризовать существовавшие в среде гончаров традиции их производства.

Ассортимент сосудов, исходя из особенностей их форм, представлен двумя категориями посуды: горшками и банками. Сосуды обеих категорий имели массовое распространение и представлены в равном соотношении. Среди баночных форм преобладают открытые, среди горшковидных – сосуды с формой горла, близкой к цилиндрической (сосуды с шеей). У некоторых горшковидных сосудов имеется хорошо выраженный переход между предплечьем и туловом (острореберность). Зафиксирован один сосуд мисковидной формы. Все сосуды имели плоские днища, достаточно редко оформленные в виде закраин.

Верхние части почти всех сосудов декорировались. Внешние поверхности в большинстве случаев заглаживались, примерно у трети сосудов они покрывались неглубокими «расчесами», нанесенными зубчатыми штампами или щепой. Характерно отсутствие в составе всей коллекции верхних частей сосудов с «текстильными» отпечатками на внешней поверхности. Однако среди фрагментов стенок они встречаются, но составляют не более 5 % от всего комплекса.

Орнаментальное поле в пределах верхних частей сосудов размещалось в зависимости от их формы. Под губой и на предплечье – у банок; на шее (щеке) и плече – у горшков. Декор преимущественно наносился в технике штампования с использованием инструментов с гладкими и рельефными окончаниями, среди которых наибольшее распространение имели первые. Это штампы с округлым уплощенным окончанием и штампы с длинным узким лезвием. Характерно использование двух различных орнаментиров для нанесения декора на один сосуд.

Мотивы орнамента в большинстве случаев составлялись с использованием таких элементов, как наклоненные вправо и влево линии, «круги», горизонтальные линии, «жемчужины», овалы и клиновидные фигуры. Среди узоров наиболее часто употреблялись различные вариации зигзагов. Массовое распространение имели мотивы в виде горизонтального ряда «кругов» или «жемчужин», рядов разнообразно оформленных зигзагов, горизонтальных рядов наклоненных клиновидных фигур.

Проведенный технико-технологический анализ керамики показывает существование у гончаров поселения устойчивых гончарных традиций на подготовительной и закрепительной стадиях производства. Это проявляется, во-первых, в преимущественном использовании для изготовления сосудов ожелезненных природных глин средней или слабой степени запесоченности. Во-вторых, – в массовом распространении рецептов формовочных масс с шамотом и органическим раствором. В-третьих, – в применении короткого обжига сосудов в окислительной среде. На созидательной стадии производства, напротив, отмечено существенное разнообразие, которое проявилось в традициях создания лоскутным налепом донных и донно-емкостных начинов и полого тела сосудов с использованием как форм-основ, так и форм-емкостей. Последнее может указывать на глубокие в прошлом культурные различия населения, оставившего поселение Щелково 1.

Сравнение результатов исследования керамических комплексов поселений поздняковской культуры, проведенных в рамках историко-культурного подхо-да2, показало наибольшую близость гончарных традиций поселения Щелково 1 гончарным традициям поселения Наумовка. Сопоставление проводилось по пяти параметрам: виды и подвиды исходного пластичного сырья, рецепты формовочных масс, формы сосудов, орнаментиры и использовавшиеся для составления орнаментальных композиций элементы, узоры и мотивы. Данную связь подтверждают расчеты коэффициента сходства по мотивам орнамента керамического комплекса поселения Щелково 1 и керамических комплексов поселений Шава 1, Безводное 1, Наумовка, Новая Деревня 1 и Логинов Хутор (группа сосудов срубного облика). Наибольшую близость показал керамический комплекс поселения Наумовка (60,5 %).

Поселение Наумовка находится на территории правобережной области р. Оки в ее нижнем течении (берег озера Долгое, через которое протекает р. Сережа). Хронологически этот памятник относится ко второй трети II тыс. до н. э. ( Швецова , 2022. С. 98). К этому периоду допустимо отнести и существование поселения Щелково 1.

Всестороннее изучение керамического комплекса поселения Щелково 1 с позиций историко-культурного подхода позволило выяснить некоторые важные моменты из истории местного населения и определить место данного памятника среди других поселений поздняковской культуры, изученных в рамках того же исследовательского подхода.

Список литературы Поселение поздняковской культуры Щелково 1 в нижнем течении р. Оки: характеристика керамического комплекса

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы: источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Бобринский А. А. и др. Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5-109. EDN: QTHWGO

- Васильева И. Н., 2015. О выделении видов исходного пластичного сырья древнейшей керамики и их ареалах в эпоху неолита (по материалам Поволжья) // Современные подходы к изучению древней керамики в археологии: междунар. симп. (29-31 октября 2013 г., Москва) / Отв. ред. Ю. Б. Цеглин. М.: ИА РАН. С. 18-23.

- Гонозов А. В., 2010. Отчет о результатах археологических разведок на территории Кулебакского и Павловского р-нов Нижегородской обл. в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 31320.

- Королев А. И., 2012. Отчет: археологические раскопки поселения Щелково-1 в Павловском районе Нижегородской области в 2011 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 40661.

- Цетлин Ю. Б., 2012. Древняя керамика. Теория и методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 384 с. EDN: QPXVRH

- Цетлин Ю. Б., 2017. Керамика. Понятия и термины историко-культурного подхода. М.: ИА РАН. 346 с. EDN: VOAKKO

- Цетлин Ю. Б., 2018. Об общем подходе и методике системного изучения форм сосудов // Формы глиняных сосудов как объект изучения. Историко-культурный подход / Отв. ред. Ю. Б. Цет-лин. М.: ИА РАН. С. 124-179. EDN: YBZRBY

- Черников В. Ф., 1961. Отчет о разведке первого отряда Горьковской археологической экспедиции за 1960 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 2219.

- Швецова А. А., 2022. Система орнаментации керамических сосудов поздняковской культуры позднего бронзового века на территории Волго-Окского Правобережья // ПА. № 1 (39). С. 87-103. EDN: OUBZUJ