Поселение раннего железного века охотников на северного оленя в Большеземельской тундре (территория Ненецкого автономного округа)

Автор: Мурыгин А.М., Косинцев П.А., Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены результаты раскопок поселения Море-ю II, расположенного в северной части Большеземельской тундры (Ненецкий а.о.). Культурный слой, содержавший многочисленные кострища, залегал в слое погребенной почвы, которая была перекрыта эоловыми песками. Большую часть находок составили фрагменты керамических сосудов и кости животных. Индивидуальные изделия включают наконечники стрел, украшения, орудия труда, предметы культа. На основе данных палинологического и археозоологического анализов реконструированы изменения природной среды в районе поселения со времени суббореального потепления до конца субатлантического периода. Сделан вывод о неустойчивом характере температурного режима в период формирования культурного слоя. Основой системы жизнеобеспечения жителей поселения являлась охота на северных оленей (Rangifer tarandus). Возрастной состав животных свидетельствует о функционировании поселения в холодное время года. Приводятся установленные по костям северного оленя радиоуглеродные даты, которые позволяют отнести поселение к памятникам раннего железного века. Поселение принадлежало аборигенному населению охотников на северного оленя (Rangifer tarandus) тундровой зоны крайнего северо-востока Европы. Керамический комплекс (культурный тип Море-ю) соотносится с ранним этапом развития населения субарктической культуры Печорского Заполярья. Он документирует арктический компонент, вошедший в состав северных гляденовских коллективов и к середине I тыс. н.э. коренным образом изменивший традиционный облик материальной культуры таежного (финнопермского) населения Печорского Приуралья.

Северо-восток европы, ранний железный век, поселение, северный олень

Короткий адрес: https://sciup.org/145145957

IDR: 145145957 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.3.074-084

Текст научной статьи Поселение раннего железного века охотников на северного оленя в Большеземельской тундре (территория Ненецкого автономного округа)

Циркумполярный север северо-восточной части Европы – один из наиболее слабо археологически исследованных регионов России. Археологические работы проводятся здесь эпизодически.

Источниковую базу по археологии эпохи железа тундр северо-востока Европы составляют находки из не более чем 20 археологических памятников с исследованным раскопками культуросодержащим слоем. Эти разные по степени изученности объекты содержат материалы широкого хронологического диапазона – второй половины I – первой половины II тыс. н.э. Находки представлены в основном керамикой. Поэтому очень трудно определить хронологические рамки выделенных культурных типов и отдельных комплексов. Материалы поселения Море-ю II в Боль-шеземельской тундре заслуживают пристального внимания – результаты его раскопок позволяют уточнить даты археологических памятников высоких широт.

Описание памятника

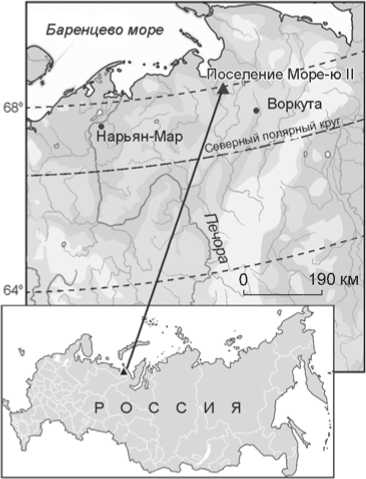

Поселение Море-ю II находится на севере Большезе-мельской тундры на расстоянии ок. 60 км от юго-восточного побережья Баренцева моря, в районе реликтового елово-березового редколесья, на 30-метровом мысовидном участке правого берега р. Море-ю, ограниченном пологими ложбинами (рис. 1). В 1967 г. здесь на поверхности котловин выдувания (поселение Море-ю) был собран подъемный материал [Канивец, 1967, с. 18; Мурыгин, 1990]. Раскопки в районе сборов В.И. Канивца проведены в 1987–1988, 1991 гг. Частично опубликованы результаты исследований 1987–1988 гг. [Мурыгин, 1992, с. 68–75, рис. 30–32].

В 2007 г. место расположения памятника обследовано археологическим отрядом Архангельского краеведческого музея [Едовин, 2007].

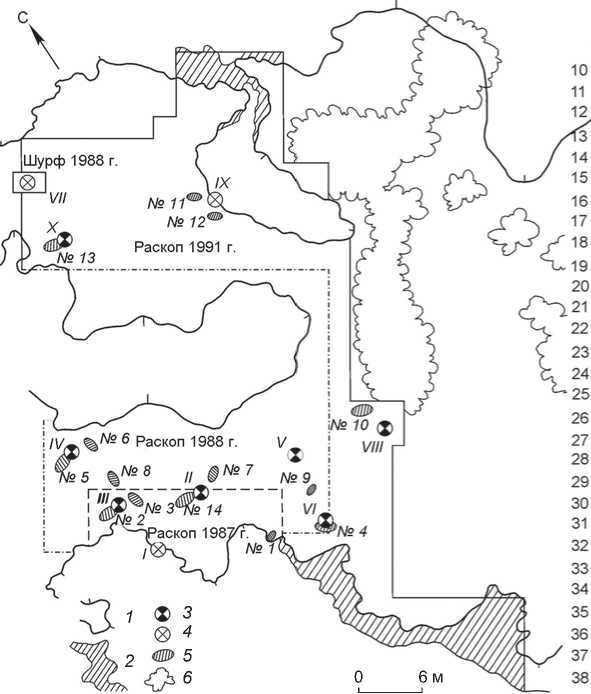

Верха берега, на котором расположено поселение, разрушены выдувами. Раскоп площадью ок. 1 014 м2 был заложен на сохранившихся участках поверхности, в 150–200 м от края террасы (рис. 2). На изученном участке памятника культурные остатки залегали под эоловыми песками мощностью до 170 см и были приурочены к погребенному почвенному горизонту (культуросодержащий слой) толщиной до 12 см. Находки тяготели к кострищам, концентрируясь на ограниченных участках в виде развалов сосудов, скоплений керамики и фаунистического материала.

На раскопе в погребенном культуросодержащем слое выявлены два типа объектов антропогенного происхождения:

-

1. Кострища (рис. 2). Расчищено десять зольноуглистых линз. Они заполнены в основном обломками керамики и костями животных. Два кострища разрушены яреями (I, IX). Сохранившиеся разделены на две группы. Первая (III, IV, VIII, X) – зольно-углистое пятно плотное, четкой подквадратно-подпрямо-угольной формы, было резко отграничено в плане и профиле от окружающего песка; заполнение черное. Вторая (II, V–VII) – зольно-углистое пятно рыхлое, неправильной формы, переход в окружающий песок нечеткий; заполнение серовато-коричневое. В кострищах II и VIII выделялась прослойка спекшегося песка.

-

2. Пятна гумусированного песка (рис. 2). Выявлены 13 участков песка коричневого цвета, различных по форме и размерам. В заполнении находились, как правило, сырые кости животных и фрагменты керамики. Участки различались, в частности, по количественному соотношению керамического и костного

Рис. 1. Местоположение поселения Море-ю II.

Рис. 2. Схема расположения исследованных участков и объектов поселения Море-ю II.

-

1 – граница обрывистого края ярея; 2 – участки сохранившегося культуросодержащего слоя в ярее;

-

3 – кострища сохранившиеся; 4 – кострища разрушенные; 5 – скопления костей животных; 6 – кустарник. Римскими цифрами обозначены кострища, арабскими – скопления костного материала.

А1АБВГДЕЖЗИКЛМН0ПРСТУФХЦ

материала. Для гумусированных пятен № 2, 4, 5 характерно преобладание костей при единичности фрагментов керамики, для гумусированных пятен № 1, 3, 6, 7, 10–13 – большое количество обломков керамики (в т.ч. развалы сосудов) при незначительном представительстве сырых костей. У края кострища II (рис. 2) расчищено самое крупное скопление сырых костей животных (№ 14), в основании которого зафиксирована тонкая углистая прослойка. Под скоплением найден развал крупного сосуда.

На раскопе была расчищена впадина подпрямоугольной формы (6,3 х 3,3–3,6 м) [Мурыгин, 1992, рис. 31, 32, профиль III]. Она выделялась пятнистой окраской заполнявшего ее смешанного песка. Впадина может быть рукотворным сооружением либо естественным углублением, образованным стоком вод по склону террасы.

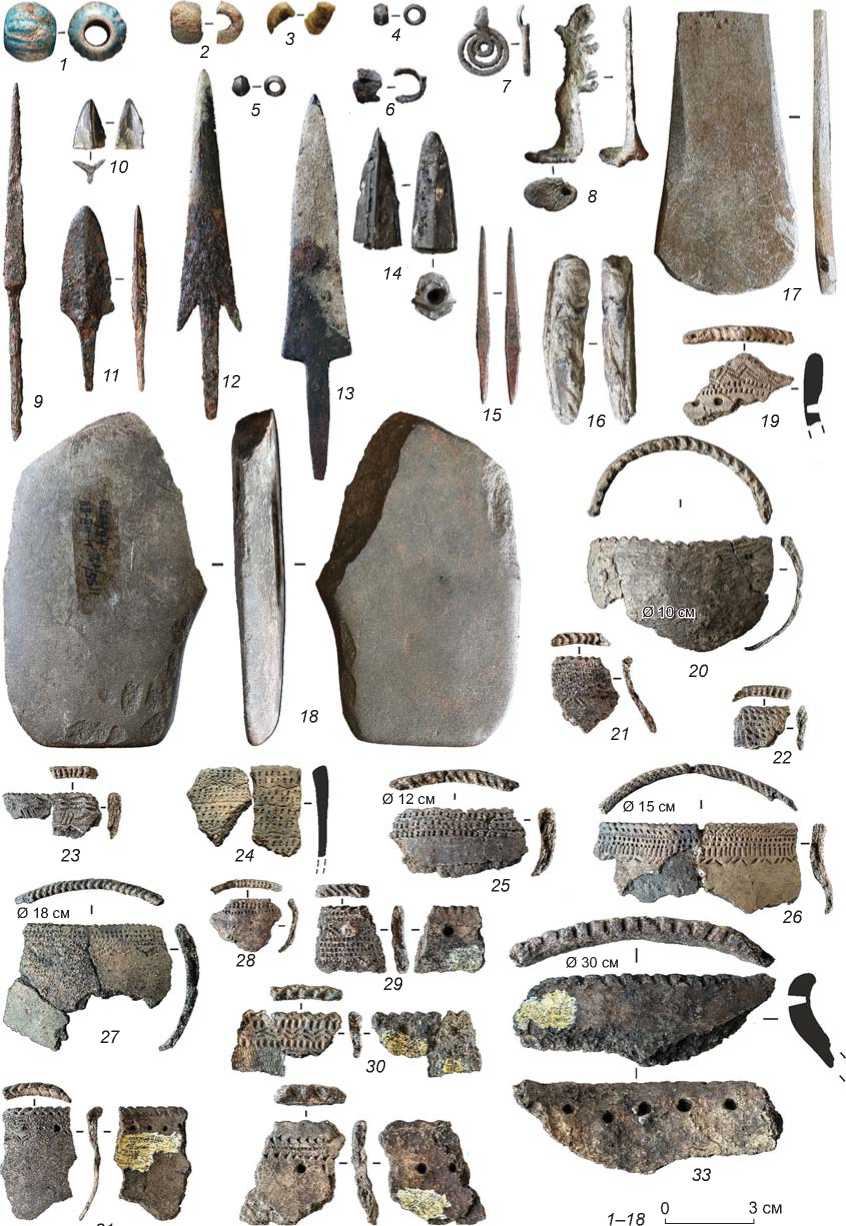

Вещевой инвентарь

Наконечники стрел. Изготовлены из железа. 1-й – граненый, черешковый, шиловидный, квадратный в сечении, с простым упором (рис. 3, 9). Близок к наконеч- никам типа 90, появившимся в начале нашей эры и использовавшимся как минимум до XIV в. [Медведев, 1966, с. 59, табл. 30, Г, 82]. Находился в гумусированном пятне № 5. 2-й – плоский, черешковый, вытянуто-треугольный (рис. 3, 13). Судя по западно-сибирским материалам, такие наконечники использовались с конца I тыс. до этнографической современности [Соловьев, 1987, табл. III, 24, 25 ]. Находился в кострище VI. 3-й – плоский, черешковый, двушипный без упора (рис. 3, 12). Близок к наконечникам стрел типа 29, распространенным с I в. до н.э. до XIV в. н.э. [Медведев, 1966, с. 44, табл. 18, 10]. Находился в кострище VI. 4-й – килевидный, с плоским черешком (рис. 3, 11). Стороны пера выпуклые, плечики вогнутые, переходят в черешок плавно; на обеих сторонах плоскости пера намечены грани. Находился в кострище III.

Орудия труда. 1-е – абразивный инструмент или лощило из камня (сланец) (рис. 3, 18 ). Находился в гумусированном пятне № 5. 2-е – «лопаточка» трапециевидной формы, с дуговидной вершиной и горизонтальным основанием из кости (рис. 3, 17 ). Плоская поверхность пришлифована, на противоположных длинных сторонах видны срезы. Находилась в гумусированном пятне № 13.

Л«»1

и\и<*

Ø 15 cм

»\svi

Ø 18 cм

Ø 30 cм

3 cм

?>

Ø 10 cм

^rntrn

Рис. 3. Инвентарь поселения Море-ю II.

1-5 - бусины; 6 - пронизка; 7 - подвеска; 8 - культовый предмет; 9-14 - наконечники стрел; 15 - шило; 16 - клык животного (амулет?); 17 - «лопаточка»; 18 - лощило (?); 19-33 - фрагменты сосудов: 19 - VII группа, 20 - I, 21-28 - II, 29-33 - III. 1-3 - стекло; 4-8, 10, 14 - бронза; 9, 11-13, 15 - железо; 16, 17 - кость; 18 - камень; 19-33 - керамика.

1–18 0

Украшения. 1-е – бусина фаянсовая (?), округлоребристая, бирюзового цвета, в продольном сечении трапециевидная (рис. 3, 1 ). Обнаруживает аналогии с подобными украшениями из Северного Причерноморья [Алексеева, 1975, табл. 5, 30 ]. Сходные бусины из египетского фаянса относятся к типу 16г, большая их часть найдена в погребениях I–II вв. н.э., отдельные комплексы принадлежат I в. до н.э., а также III – IV вв. н.э. [Там же. с. 34]. Аналогичное изделие, обнаруженное при раскопках поселения Бичевник I на средней Печоре, отнесено к комплексу первой половины – середины I тыс. н.э. [Туркина, 2015, с. 83; рис. 5, 6 ]. Находилась в кв. Н/26. 2-е – бусина желтоватого цвета из стекла – обломок (рис. 3, 2 ). Находилась в кострище VIII. 3-е – бусина желтоватого цвета из стекла – обломок (рис. 3, 3 ). Находилась в кострище IV. 4-е и 5-е – бусины мелкие, битрапециевидные из бронзы (рис. 3, 4, 5 ). Находились в кострище IV. 6-е – про-низка из бронзы – обломок (рис. 3, 6 ). Снаружи просматриваются остатки «ушек» (?) и концентрический орнамент из двух рельефных полосок. Находилась в кострище VIII. 7-е – подвеска из бронзы (рис. 3, 7 ). Основа прорезная, круглая, в виде впаянных друг в друга проволочных колец; сверху припаяно ушко для подвешивания. Находилась в кв. М/15.

Предметы культа. 1-й – зооморфный культовый предмет из бронзы (рис. 3, 8 ). Необработанная отливка с литничком-стойкой в основании. Находился в гумусированном пятне № 5. Подобные изделия представлены в культовых поделках Хэйбидя-Пэдар-ского жертвенного места [Мурыгин, 1992, рис. 14; 15, 16–22 ] и святилищ на о-ве Вайгач – Болванский Нос I [Хлобыстин, 1993, рис. 1, 32 ] и Сиртя-Сале [Хлобыстин, 1991, с. 31–32; рис. 10, 11, 13; Барышев, 2011, рис. 42, 4–7 ]. 2-й – амулет (?) из клыка медведя (рис. 3, 16 ). На поверхности заметны следы обработки, а также несколько насечек. Находился в кв. С/27. В культуросодержащем слое обнаружены также 48 неопределимых железных обломков, 5 спле-сков цветного металла, плитчатый камень со следами использования, 2 обломка кости со следами обработки, 21 кусочек шлака.

Среди подъемного материала из разрушенного кострища I (см. рис. 2) определены железное шило (см. рис. 3, 15) и бракованная (?) отливка или заготовка массивного бронзового наконечника с внутренней невыступающей втулкой, намеченными лопастями или гранями и небольшим сквозным отверстием у острия (см. рис. 3, 14). Последний предмет можно сопоставить, например, с бронзовыми наконечниками стрел типа XIII, которые получили распространение в IV–II вв. до н.э. у сармат Поволжья и Приуралья [Иванов, 1984, с. 7–9, рис. 2, 23, 24, 26, 27]. В подъемном материале, относящемся к разрушенному ко стрищу IX (см. рис. 2), обнаружен обло- мок бронзового трехлопастного наконечника стрелы (см. рис. 3, 10).

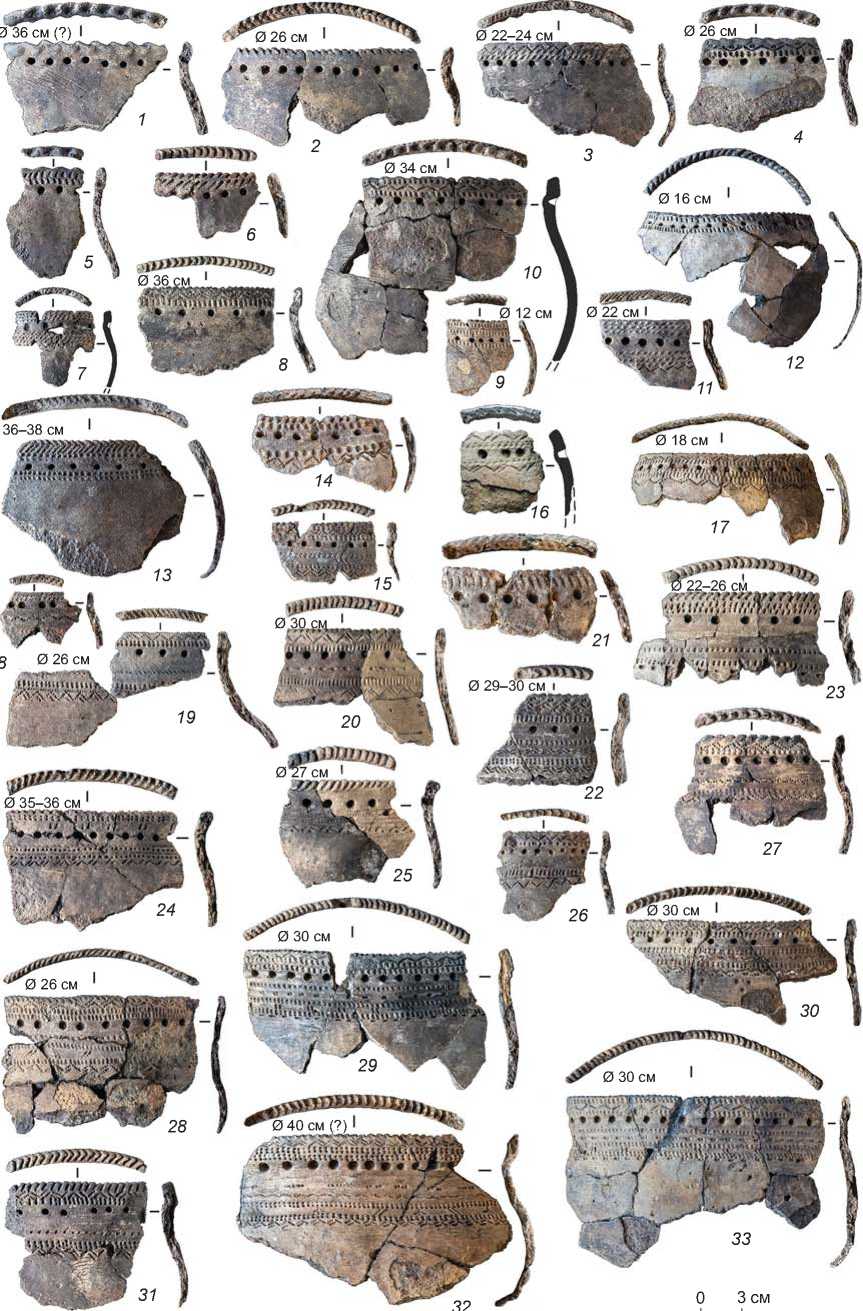

Керамика. Керамические изделия представлены обломками (10 272 ед.). По орнаментированным фрагментам выделено не менее 126 изделий* (рис. 3, 19–33 ; 4). По особенностям орнамента, местам его расположения в верхней части тулова и деталям, характеризующим форму сосудов, они делятся на семь формально-типологических групп. На раскопе ни одна из групп планиграфически не выделяется.

I группа (2 экз.; см. рис. 3, 20 ). Сосуды украшены только по венчику. II группа (10 экз.; см. рис. 3, 21–28 ). Ямки как элемент орнамента на внешней поверхности тулова отсутствуют. III группа (5 экз.; см. рис. 3, 29–33 ). Особенность орнамента – ямки выполнены изнутри сосуда. IV группа (4 экз.; рис. 4, 1, 2 ). Украшены снаружи только горизонтальным рядом ямок в основании шейки. V группа (81 экз.). По месту расположения орнамента на сосуде выделены два варианта. Вариант V.1 (рис. 4, 3–6 ). Орнамент нанесен только по шейке, выше ряда ямок, под краем сосуда. Вариант V.2 (рис. 4 , 7–23, 26–33 ). Орнаментальное поле соответствует шейке и плечикам сосуда. VI группа (7 экз.; рис. 4, 24, 25 ). Изделия отличаются от сосудов V группы формой верхней части – в виде равноутолщенной прямой или отогнутой шейки, при сходстве в элементах орнамента и узорах. В VII группу выделен сосуд с характерным выступом на венчике (см. рис. 3, 19 ).

Полностью или почти полностью реконструированных изделий немного. Среди них – закрытые чаши с суженным устьем без выделенной шейки, чашевидный сосуд с суженным устьем, почти шаровидным туловом и короткой равноутолщенной отогнутой шейкой; сосуды полуяйцевидной формы с приостренным дном и утолщенной шейкой. Преобладающую часть керамической коллекции составляют фрагменты, они позволяют представить только конфигурацию верхней части. Доминируют со суды с утолщенной шейкой (58,2 %). Изделия с иначе оформленным краем немногочисленны: без шейки – 19,1 % (закрытые или прямо стенные чаши), с отогнутой шейкой – 14,5 %, с прямой или наклонной – 8,2 %. Диаметр по венчику установлен у 50 сосудов: 8–10 см – 3 экз., 12–18 см – 10 экз., 20–29 см – 16 экз., 30–40 см – 21 экз. Вся посуда лепная, в глине преобладает примесь дресвы разной степени дробления. Один сосуд изготовлен из теста с примесью шамота (?) (см. рис. 4, 3 ). Не менее чем на 36 сосудах изнутри и (или) снаружи прослежены следы заглаживания в виде расчесов, на 22 – нагара.

Венчики сосудов: округлые (43 экз., 39,1 %), уплощенные, скошенные внутрь (48 экз., 43,6 %) и наружу

36 cм (?) I

Ø 22–24 cм мм»»»-»»

Ø 16 cм

Ø 36 cм

36–38 cм

Ø 18 cм

Ø 30 cм

Ø 30 cм

Ø 40 cм (?)

i чп* w^

Ø 26 cм «Ч^ХАХХ»

^mtmronjy

Ø 30 cм

0 3 cм гзяпт>

Ø 29–30 cм

Ø 12 cм

Ø 27 cм MIZZQ^ m/fV"»»,.

Ø 26 cм

Ø 26 cм

*4 1**48* 8

i:n«t*«

Рис. 4. Фрагменты сосудов с поселения Море-ю II.

1, 2 – IV группа; 3 – 23, 26–33 – V; 24, 25 – VI.

(2 экз., 1,8 %) или горизонтально срезанные (9 экз., 8,2 %), округло-уплощенные (8 экз., 7,3 %). Орнамент выполнен зубчатым штампом (82,7 %), наклонным или прямопоставленным (12,7 %) либо в виде шеврона или дуги (70,0 %). Часто узор на венчике наносился путем глубокого вдавления, имел «пильчатую» поверхность, оттиски захватывали внутреннюю или внешнюю прикраевую часть шейки. Пальцевые вдав-ления отмечены на 17,3 % керамики.

Наиболее многочисленны закрытые чаши с непро-филированным и чашевидные сосуды с профилированным краем V группы (73,6 %; см. рис. 4, 3–23, 26–33 ). Для них характерны: 1) утолщенная, прямая или слегка «заваленная» внутрь, короткая шейка; 2) минеральная примесь в глине; 3) глубокие ямки в основании шейки снаружи; 4) горизонтальные каннелюры; 5) печатная техника нане сения зубчатого штампа; 6) орнаментальная зона занимает верхнюю часть сосуда, на богато украшенных изделиях – густо насыщена узорами; 7) окаймление орнаментальной зоны зигзагообразным узором сверху и снизу, многозональное украшение шейки различными узорами или элементами, нанесение узоров между каннелюрами и в самом каннелюре; 8) в орнаменте сочетаются глубокие ямки, желобки-каннелюры, зубчатые оттиски, среди которых двузубые овальные и прямые; наряду с узорами из вертикальных и наклонных оттисков, зигзага имеются горизонтальные оттиски штампа и зигзаг с удвоенной стороной и с заходящими концами, напоминающий горизонтальный S-видный или Z-образный узор; 9) ямочно-гребенчато-каннелированный стиль орнаментации.

По некоторым признакам к изделиям V группы близки сосуды VI группы (6,4 %; см. рис. 4, 24, 25 ); в совокупности (80 %) они определяют этнокультурную специфику поселения. Вероятно, не будет ошибкой причислить к этим находкам по суду I, II и IV групп (см. рис. 3 , 20–28; 4, 1, 2 ).

Обсуждение материалов

Анализ материалов I тыс. н.э. из тундр Печорского Приуралья позволяет сделать вывод об их культурном единстве в рамках высокоширотной археологической культуры субарктического типа [Мурыгин, 1992]. Название учитывает приуроченность ареала культуры на западе к Печорскому Заполярью и на востоке к ямальским тундрам, где в поздних типах керамики проявилось сходство с тиутейсалинской.

На основе материалов поселения Море-ю II в качестве одного из этапов развития субарктической культуры эпохи железа был выделен культурный тип Море-ю , существование которого сначала было отнесено к середине I тыс. н.э., а затем – к концу IV –

VI в. н.э. [Мурыгин, 1992, с. 163; 1997, рис. 18]. Получение результатов радиоуглеродного датирования костного материала открыло возможность для уточнения и пересмотра времени функционирования памятника*. Получены семь возрастных диапазонов (см. таблицу ).

Данные, полученные по образцам № 1, 2, 4, 5, не позволяют корректно ограничить промежуток времени, в течение которого сформировался культуросодержащий слой. Однако они являются основанием для отнесения памятника Море-ю II к раннему железному веку. Период существования поселения, согласно крайним радиоуглеродным датам, может быть ограничен (по ± 2σ) VI в. до н.э. – II в. н.э. С учетом столь широкого диапазона можно предполагать, что место, на котором расположен памятник, посещалось неоднократно. Не противоречит предложенным датам и некерамический инвентарь, общая нижняя хронологическая граница которого проходит примерно от конца I тыс. до н.э. до рубежа I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. или начала I тыс. н.э.

Объяснить несовпадение радиоуглеродных дат, установленных по образцам № 3, 6, 7, с приведенными выше и между собой не представляется возможным. Эти даты не могут использоваться для датирования поселения прежде всего ввиду несоответствия полученным археологическим материалам. Типологическая однородность преобладающей части керамики вряд ли могла сохраняться на протяжении многих сотен лет: от X–VIII вв. до н.э. (образец № 6) до VII–VIII вв. н.э. (образец № 3) и, очевидно, в раннемезолитическое время (образец № 7).

В опубликованных источниках отсутствуют сведения о прямых аналогах основного керамического комплекса поселения за пределами тундр Европейского Северо-Востока. Мы считаем необходимым обратить внимание на сходство рассматриваемого комплекса по таким характеристикам, как наличие минеральной примеси, утолщенного края, ямочно-гребенчато-каннелированного стиля орнаментации с керамикой из памятников в Большеземельской тундре, относящихся ко второй половине I тыс. н.э. – рубежу I–II тыс. н.э., типа Хутыюнкосе и Коматывис [Мурыгин, 1992], а также на п-ове Ямал [Брусни-цина, Ощепков, 2000, табл. I, рис. 30, 1, 2 ; 31, 2, 3 ; Зеленый Яр..., 2005; Лашук, 1968, рис. 2; Морозов, 2003; Плеханов, 2013, с. 158–160, рис. 2; «Ушедшие в холмы»..., 1998, с. 36–37, рис. 20; Чернецов, 1935, табл. II, 1–21 ; 1953, рис. 6; 1957, табл. XXV]. По деталям формы и орнамента сходство проявляют ранняя керамика Северного Приуралья, а также ямочно-гре-

Радиоуглеродные даты, установленные по костям северного оленя с поселения Море-ю II (исследования 1987–1988, 1991 гг.)

Нельзя о ставить без внимания и то, что один из важнейших элементов орнаментации большезе-мельской керамики – каннелюры – имеется на изделиях носителей культур раннего железного века северо-запада России – позднебеломорской, поздне-каркопольской, лууконсаари. Карельские археологи рассматривают наличие каннелюр только как хронологический признак, который указывает на связь с гляденовскими древностями Печоро-Вычегодского региона [Жульников, 2005, с. 38].

В однородном керамическом комплексе поселения Море-ю II выделяются сосуды, наиболее вероятным местом происхождения которых могло быть Зауралье. К ним относится керамика III группы с ямками на внутренней поверхности прикраевой части («жемчужник») (см. рис. 3, 29–33). Она редко встречается на поселениях эпохи железа в таежном При-печорье и на р. Вычегда, в тундре северо-востока Европы. Такую орнаментацию сосудов, получившую распространение в западно-сибирских культурах, можно считать отражением зауральской традиции в керамике Печорского Приуралья. Не типичен для поселения Море-ю II, как и в целом для эпохи железа Европейского Северо-Востока, сосуд с выступами («ушками») на венчике (VII группа; см. рис. 3, 19). Подобные изделия найдены на разрушенных тундровых стоянках Коротаиха 268/59, Коротаиха 292/82, Падимей-вис 227/18, Падимей-вис 240/31 [Чернов, 1985, табл. 16, 13, 14]. В таежной зоне они представлены в ананьинском комплексе поселения Шой-наты II [Королев, 1997, рис. 18, 13] и погр. № 1 ран-неананьинского времени (VIII–VII вв. до н.э.) этого же памятника [Королев, 2002, с. 35, 36, рис. 34, 7]. В сборах 1967 г. В.И. Канивца имеется керамический котловидный сосуд с кольцевидной ручкой на венчике с тремя выступами-кнопками [Мурыгин, 1992, рис. 48, 1]. Миниатюрная бронзовая копия котла конусовидной формы с трехлучевыми ручками и намеченным поддоном найдена на Хэйбидя-Пэдарском жертвенном месте [Там же, рис. 21, 42]. Не исключе- но, что эти находки были имитацией металлических котлов кочевого населения евразийских степей скифо-сарматского времени. Их следует считать свидетельствами проникновения в Европейское Заполярье элементов южных культур.

Удревнение материалов поселения и, соответственно, культурного типа Море-ю затрагивает широкий круг вопросов археологии эпохи железа Европейского Северо-Востока и, возможно, сопредельных территорий. В этой связи целесообразно остановиться на концепции формирования некоторых культурных типов в южных районах Припечорья [Мурыгин, 1992].

На рубеже раннего железного века – Средневековья на пространствах бореального пояса Европейского Северо-Востока новые культурные типы формировались при активном взаимодействии местных и пришлых групп населения [Мурыгин, 2013]. Показателем изменений, произошедших на северо-восточной окраине ареала гляденовской культурной общности (бассейн Печоры), является сложение к середине I тыс. н.э. на основе одной из культур этой общности – пиджской – бичевницкого культурного типа . Согласно предположению, высказанному одним из авторов, на начальной стадии в формировании этого культурного типа принимали участие и группы населения, пришедшие с Большеземельского Севера [Мурыгин, 1992]. Появление обитателей тундры на территории к югу от Полярного круга было возможно в условиях ухудшения климата на рубеже суббореального и субатлантического периодов.

Принципиально важным для понимания особенностей этого этапа эпохи железного века на территории Европейского Северо-Востока является то, что инфильтрация инородного населения в ареал гляде-новской культуры Припечорья (возможно, и в Привы-чегодье) происходила в течение длительного времени (вероятно, с последней четверти I тыс. до н.э.) и только в зоне примерно одного, хотя и сокращающегося, ле сного ландшафта. Гляденовская керамика с каннелюрами появляется на памятниках таежного При-печорья уже в конце III – II в. до н.э. [Васкул, 1997, с. 379], с этим временем, вероятно, можно связывать начало указанного процесса.

В предложенной культурно-исторической схеме и ее обосновании имелось одно слабое место. Арктический компонент бичевницкого культурного типа должен был быть старше самого типа. Это не соответствовало первоначальной дате, согласно которой арктический компонент был примерно синхронен би-чевницким древностям. Результаты радиоуглеродного датирования культурных остатков поселения снимают это противоречие и служат серьезным аргументом в пользу предложенной схемы культурогенеза бичев-ницкого населения таежного Припечорья.

Заключение

Поселение Море-ю II в настоящее время является самым ранним и наиболее полно изученным однослойным археологическим памятником аборигенной культуры субарктического типа эпохи железа на крайнем северо-востоке европейской части России. Результаты 14C-датирования позволяют отнести памятник к раннему железному веку. Ранее достоверные доказательства наличия в европейских тундрах поселений местного населения этого времени отсутствовали. Изучение археозоологического комплекса* показало, что основу системы жизнеобеспечения жителей поселения Море-ю II составляла охота на северного оленя ( Rangifer tarandus ). Среди остатков млекопитающих до вида определены 3 496 костей, или 67,6 % от общего числа, из них 97,0 % – кости северного оленя. Они принадлежали 132 особям из 142 определенных. Подавляющее большинство особей было забито во взрослом состоянии – старше 5 лет (77 %). О времени забоя можно говорить весьма приблизительно. Сезон добычи установлен всего для трех особей, он длился с конца осени до начала весны. Поскольку на памятнике не представлены какие-либо остатки птиц, но имеются кости пушных – соболя ( Martes zibellina ) и песца ( Alopex lagopus ), можно предполагать, что изученные костные комплексы накопились в зимнее время. Поселение, скорее всего, было сезонным лагерем охотников на северного оленя, функционировавшим преимущественно в зимнее время.

Изучение археологических источников позволило выделить в средневековых керамических комплексах Большеземельской тундры, включающих изделия типов Море-ю, Хутыюнкосе, Коматывис [Мурыгин, 1992], материалы раннего железного века, которые документируют арктический компонент бичевницко-го культурного типа . Эти жители Заполярья благодаря многовековой инфильтрации на территорию к Ю от Северного полярного круга к середине I тыс. н.э. кардинально изменили традиционное керамическое производство финно-пермского (гляденовского) населения таежного Припечорья.

Постепенный отток части заполярного населения в более южные районы Припечорья был спровоцирован ухудшением климатических условий на Европейском Северо-Востоке в начале субатлантического периода. Здесь важно отметить, что такие изменения негативно сказываются более всего на системах жизнеобеспечения в арктической зоне и вызывают увеличение миграционной подвижности живых существ, которая является одной из форм адаптации к изменчивости экологической обстановки [Крупник, 1989].

По результатам палинологического анализа, для времени формирования антропогенного комплекса находок, совпадающего с ранним этапом (зона SA-1) субатлантического периода, характерен неустойчивый температурный режим. Выделенные на основе палинологического анализа спорово-пыльцевые комплексы культуросодержащего почвенного горизонта регистрируют как относительно теплые и влажные условия на территории поселения и вокруг него, так и ухудшение климата.

Приведенные данные согласуются с известной схемой зонального деления голоцена северо-востока европейской части России. В границах субатлантического периода время существования поселения Море-ю II практически соответствует раннему субат-лантикуму, на который приходится продолжающееся ухудшение климата. В ряду последствий – сдвиг ландшафтных зон в меридиональном направлении и расширение тундровой зоны со смещением границы лесной растительности на 150 км к югу от современной [Никифорова, 1982, с. 156, 160]. Эта базовая позиция уточнена в современных работах по палеоклиматологии. В публикациях Л.В. Филимоновой, В.А. Климанова [2005], А.Г. Исаченко [2013] обосновывается положение о том, что на раннем этапе (зона SА-1, 2 500–1 800 л.н.) субатлантический период по климатическим условиям был сложнее, чем считалось ранее [Никифорова, 1982]. На всем его протяжении неоднократно менялся температурный режим. Ранний субатлантикум начинался с сильного похолодания ок. 2 500 л.н., которое фиксируется на всей территории России. Далее следуют два периода потепления (примерно 2 300 и 2 000 л.н.), разделенные периодом похолодания с максимумом в интервале 2 200–2 100 л.н.

Генезис большеземельской керамики субарктического типа эпохи железа не вполне понятен. Культуры поздней бронзы – первого периода раннего железа века Печорского Заполярья, в которых можно было бы видеть аборигенную основу более поздних этнокультурных образований на этой территории, не нашли отражения в археологических источниках или их материалы не выделены в имеющихся коллекциях. Вопрос о том, как формировался каннелированный керамический комплекс в Европейском Заполярье – вследствие масштабных изменений, происходивших в Обском бассейне в I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э., или конвергентного развития в русле автохтонных традиций, – остается открытым.

Надежные доказательства прямой связи циркумполярной приуральской субарктической культуры с какой-либо из выделенных зауральских культур эпохи железа отсутствуют. Однако определенная типологическая близость обско-ямальской керамической посуды к керамике Большеземельской тундры позволяет примерно очертить известные к настоящему времени во сточные и западные границы ареала сходных традиций в орнаментации. Есть основания полагать, что на протяжении второго периода раннего железного века – рубежа I–II тыс. н.э. обширную территорию приполярных и заполярных районов Нижнего Приобья, Ямала и Большеземельской тундры осваивало близкородственное население, североевропейские группы которого происхождением и традициями были связаны с западно-сибирским (древнеугорским, древнесамодийским или угро-самодийским) этнокультурным ареалом.

Работа выполнена в рамках тематического плана НИР № ГР 0417-2014-0007 «Заселение и освоение циркумполярной зоны северо-востока Восточноевропейской равнины и Урала по данным археологии», НИР ГР № AAAA-A17-117121140081-7 «Биогеологические события и стратиграфия фанерозоя субарктической зоны Барен-цевоморского региона, Тимана и западного склона Урала» и комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН на 2018–20 гг. по теме «Этнокультурные процессы в циркумполярной зоне Северо-Востока Европы в железном веке и в эпоху средневековья» (проект № 18-6-6-30), а также гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-04-00982).

Список литературы Поселение раннего железного века охотников на северного оленя в Большеземельской тундре (территория Ненецкого автономного округа)

- Алексеева Е.М. Античные бусы Северного Причерноморья. – М.: Наука, 1975. – 120 с. – (САИ; вып. Г1-12).

- Барышев И.Б. Языческие святилища острова Вайгач. – М.: Институт Наследия, 2011. – 320 с.

- Брусницина А.Г., Ощепков К.А. Памятники археологии Среднего Ямала (левобережье нижнего течения р. Юрибей) // Древности Ямала. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2000. – Вып. 1. – С. 79–111.

- Васкул И.О. Памятники гляденовской культурной общности // Археология Республики Коми. – М.: ДиК, 1997. – С. 349–399.

- Едовин А.Г. Отчет о разведке археологического отряда АОКМ на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа в 2007 г. // Архив АОКМ. 2007. Ф. 3. Оп. 1.

- Жульников А.М. Поселения эпохи раннего металла Юго-Западного Прибеломорья. – Петрозаводск: Паритет, 2005. – 310 с.

- Зеленый Яр: археологический комплекс эпохи средневековья в Северном Приобье / под ред. Н.В. Федоровой. – Екатеринбург; Салехард: УрО РАН, 2005. – 368 с.

- Зыков А.П. Барсова Гора: очерки археологии Сургутского Приобья. Средневековье и новое время. – Екатеринбург: Урал. рабочий, 2012. – 232 с.

- Иванов В.А. Вооружение и военное дело финно-угров Приуралья в эпоху раннего железа (I тыс. до н.э. – первая пол овина I тыс. н.э.). – М.: Наука, 1984. – 88 с.

- Исаченко А.Г. Палеогеографические и этноисторические предпосылки исторической географии области последнего оледенения Русской равнины. – СПб.: Наука, 2013. – С. 1–17. – (Изв. РГО; т. 145, вып. 3).

- Канивец В.И. Отчет о работе I Печорского археологического отряда в 1967 г. // Архив Коми НЦ УрО РАН. 1968. Ф. 1. Оп. 13. Д. 161, 162.

- Королев К.С. Население средней Вычегды в древности и средневековье. – Екатеринбург: УрО РАН, 1997. – 194 с.

- Королев К.С. Угдымский археологический комплекс на средней Вычегде (эпоха железа). – Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2002. – 110 с.

- Крупник И.И. Арктическая этноэкология. – М.: Наука, 1989. – 272 с.

- Лашук Л.П. Сиртя – древние обитатали субарктики // Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 178–193.

- Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII–XIV вв. – М.: Наука, 1966. – 180 с. – (САИ; вып. Е1-3 6).

- Морозов В.М. О двух керамических комплексах Нижнего Приобья, 2003 // Археология Ямала / ГКУ ЯНАО «Центр изучения Арктики» – URL: http://yamalarchaeology.ru/index.php/texts/archeol/98-morozov-v-m-2003 (дата обращения: 06.12.2018).

- Мурыгин А.М. Поселение Море-ю в Большеземельской тундре // КСИА. – 1990. – № 200. – С. 60–66.

- Мурыгин А.М. Печорское Приуралье: эпоха средневековья. – М.: Наука, 1992. – 182 с.

- Мурыгин А.М. Памятники позднего железного века лесной и тундровой полосы Печорского Приуралья // Археология Республики Коми. – М.: ДиК, 1997. – С. 478–560.

- Мурыгин А.М. Миграции как спос об взаимодействия населения крайнего северо-востока европейской части России в раннем средневековье // Вестн. Том. гос. ун-та. История. – 2013. – № 3 (23). – С. 254–258.

- Никифорова Л.Д. Динамика ландшафтных зон голоцена северо-востока Европейской части СССР // Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. – М.: Наука, 1982. – С. 154–162.

- Плеханов А.В. Ямальская Арктика в эпоху средневековья: памятники в зоне типичной тундры // Археология Севера России от эпохи железа до Российской империи: мат-лы Всерос. науч. археол. конф. (Сургут, 1–4 окт. 2013 г.). – Екатеринбург; Сургут, 2013. – С. 157–165.

- Скочина С.Н., Еньшин Д.Н. Археологические исследования на северо-западном побережье Гыданского п-ова // I Междунар. конф. «Археология Арктики» (19–22 ноября, Салехард): тез. докл. – Екатеринбург, 2017. – С. 40–43.

- Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири: Эпоха средневековья. – Новосибирск: Наука, 1987. – 192 с.

- Туркина Т.Ю. Поселение Бичевник I на средней Печоре. Первобытные и средневековые древности Европейского Северо-Востока. – Сыктывкар: ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2015. – С. 80–88. – (МАЕСВ; вып. 19).

- «Ушедшие в холмы». Культура населения побережий Северо-Западного Ямала в железном веке. 1998 // Археология Ямала / ГКУ ЯНАО «Центр изучения Арктики» – URL: http://www.yamalarchaeology.ru/index.php/texts/archeol/100-ushedshie-v-kholmy-1998 (дата обращения: 06.12.2018).

- Филимонова Л.В., Климанов В.А. Изменение количественных показателей палеоклимата в среднетаежной подзоне Карелии за посл едние 11 000 лет // Тр. Карел. науч. центра РАН. – Петрозаводск, 2005. – Вып. 8. – С. 112–120.

- Хлобыстин Л.П. Культовые памятники острова Вайгач // Памятники Архангельского Севера. – Архангельск: Северо-Запад. кн. изд-во, 1991. – C. 23–38.

- Хлобыстин Л.П. Святилища Вайгача // AD POLUS: Археологические изыскания. – СПб.: Фарн, 1993. – Вып. 10. – С. 15–18.

- Чернецов В.Н. Древняя приморская культура на полуострове Яма л // СЭ. – 1935. – № 4/5. – С. 109–133.

- Чернецов В.Н. Древняя история Нижнего Приобья // Древняя история Нижнего Приобья. – М.: Наука, 1953. – С. 7–71. – (МИА; № 35).

- Чернецов В.Н. Нижнее Приобье в I тысячелетии н.э. // Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. – М.: Наука, 1957. – С. 136–245. – (МИА; № 58).

- Чернов Г.А. Ат лас археологических памятников Большеземельской тундры. – М.: Наука, 1985. – 169 с.

- Чикунова И.Ю. Средневековый керамический комплекс городища Усть-Васъёган 1 (2013–2015 гг.) // I Междунар. конф. «Археология Арктики» (19–22 ноября, Салехард): тез. докл. – Екатеринбург, 2017. – С. 155–158.