Поселение в устье Осетра близ Коломны

Автор: Коваль В.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 212, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327927

IDR: 14327927

Текст статьи Поселение в устье Осетра близ Коломны

ПОСЕЛЕНИЕ В УСТЬЕ ОСЕТРА БЛИЗ КОЛОМНЫ

О том, что близ устья реки Осетр (правый приток Оки), неподалеку от Коломны, располагалось древнее поселение, известно довольно давно (Мансуров, б. г., л. 28), однако только в 1970 г. Р. Л. Розенфельдт обнаружил здесь в обнажении культурный слой «домонгольского времени» (Розенфельдт, 1970, с. 11). Значительная часть площадки поселения была уже тогда уничтожена карьером (в тот момент заброшенным). В первом своде памятников археологии Московской обл. это поселение было интерпретировано в качестве селища Х-ХП вв. (Розенфельдт, Юшко, 1973, с. 219). Т. Н. Никольская относила его к числу селищ «Земли вятичей», существовавших в конце X - первой половине XII вв. (Никольская, 1981, табл. 2. №881, рис. 22. № 888). В 1993 и 1997 гг. памятник исследовался авторам, тогда же ему было присвоено наименование «Городна II». В новом своде археологических памятников он обозначен как «селище 1 (Городна II) у села Город-ня»1 (АКР, 1997, с. 111-112, № 2237). Однако в одной из работ Р. Л. Розенфельдта это же самое поселение было названо «городищем» и датировано более узко -XI в. (Розенфельдт, 1976, с. 12). Городищем называл его в свое время и А. А. Мансуров (Мансуров, б. г., л. 28), упоминавший на этом же месте еще и «сторожевой курган», от которого не сохранилось сейчас никаких следов. Возможно, именно этот памятник А. А. Мансуров называл «Осетр-городком» (Розенфельдт, 1988, л. 432; Мансуров, 1933, л. 20 об.), под которым следует понимать «град Осетр», упомянутый единственный раз в Никоновской летописи под 1146 г. (ПСРЛ, 1862, с. 171), реальное существование которого представляется сомнительным2. Из статьи Р. Л. Розенфельдта «городище в устье Осетра» попало в свод древнерусских городищ А. В. Кузы (Куза, 1996, с. 13 7, № 670), в котором оно связывалось уже с «Новгородком на Осетре», известным по «Списку русских городов дальних и ближних» (НПЛ, 1950, с. 477), составленному в конце XIV в.3 Все эти колебания в интерпретации памятника и появление слабо обоснованных гипотез создали вокруг него ореол загадочности. Столь таинственное поселение (то ли городище, то ли селище неясной датировки) требует к себе особого внимания и подробного рассмотрения всех имеющихся о нем сведений.

Памятник расположен в 1,2 км к северо-западу от с. Городна на выступе высокого правого коренного берега р. Осетр, поворачивающего с юга на восток под прямым углом (поэтому называть его «мысом» допустимо только условно). Коренной берег сложен здесь известняком (для добычи которого и был создан карь-

-

1 На топографических картах Московской области, издававшихся в 1990-х годах, это село значится под именем «Городня», однако местные жители называют его «Городна». Последнее наименование отмечено также на картах, изданных в 1956 г. и 1989 г.

-

2 Речь в этой статье идет о перемещениях новгород-северского князя Святослава Оль-говича. Однако во всех других русских летописях, описывающих это событие, указывалось лишь то, что Святослав Ольгович «иде к Осетру», т. е. под «Осетром» там мог пониматься как город, так и река.

-

3 Впервые предположение о расположении «Новгородка» «на месте села Городни» было высказано в середине XIX в. М.С.Барановичем (Баранович, 1860, с. 541), однако приведенная А. В. Кузой датировка памятника XI-XIII вв. (кстати, отличающаяся от всех упоминавшихся выше, предложенных Р. Л. Розенфельдтом) противоречит такой гипотезе и, по сути дела, опровергает ее, поскольку Новгородок существовал в XIV в.

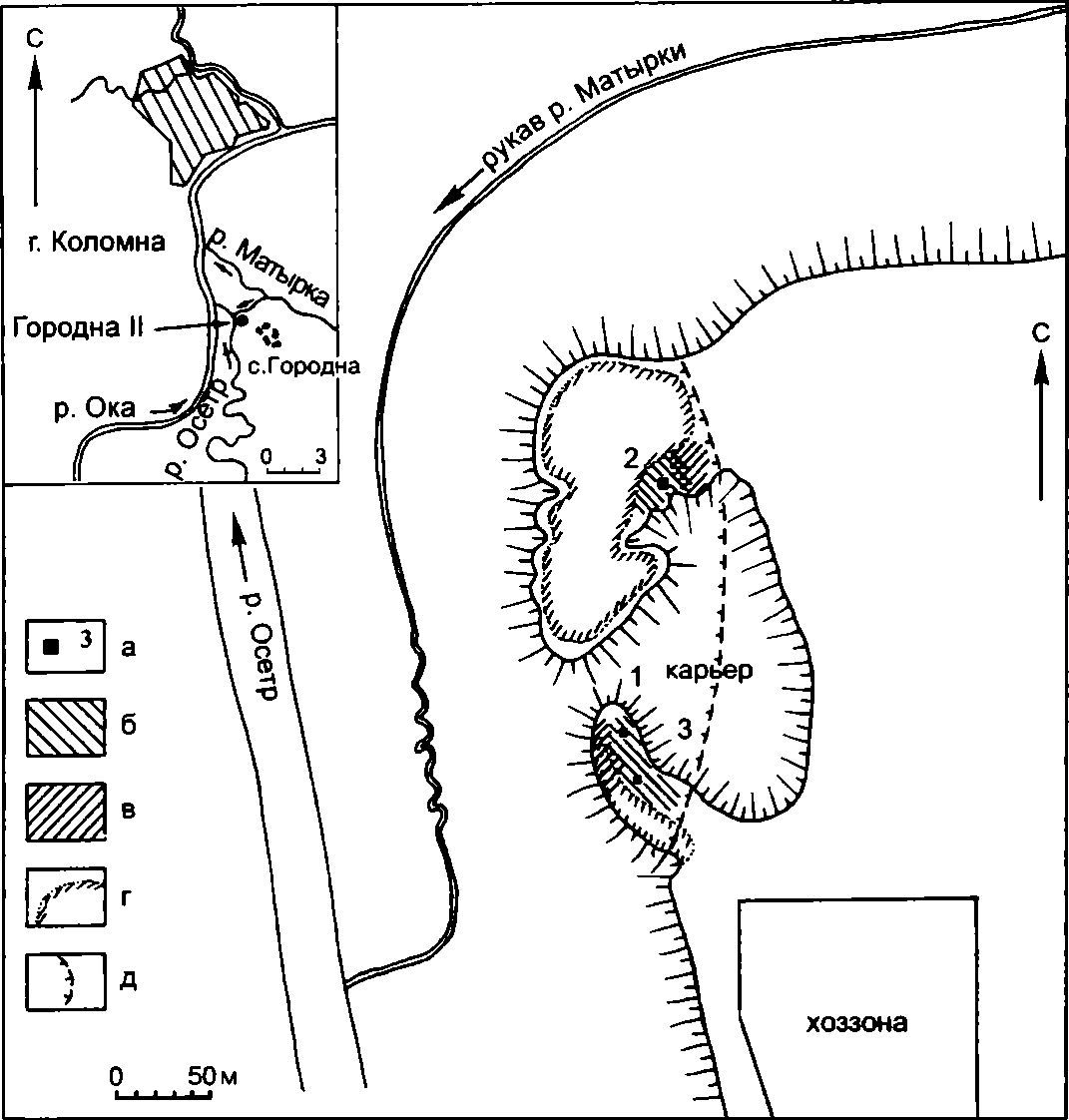

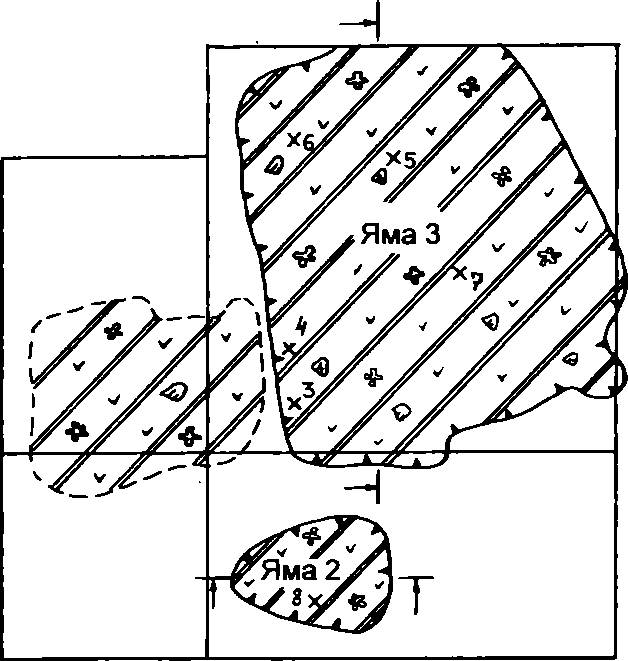

Рис. 1. План поселения Городна II.

А - шурфы 1993 и 1997 гг; Б - зоны культурного слоя поселения XI-XII вв.; В - зоны культурного слоя поселения эпохи раннего железного века; Г - участки поселения, перекрытые отвалами карьера; Д - реконструированная граница поселения.

ер), перекрытым желтым покровным суглинком. К северу отсюда располагается расширенный участок окской поймы, а подножие «мыса» огибает рукав речки Матырки, впадающий в Осетр. Площадка поселения размещается на высоте 30— 35 м над уровнем воды в р. Осетр и до появления карьера была, повидимому, относительно ровной, с небольшим уклоном к северу (рис. 1). К 1993 г. заброшенный ранее карьер возобновил свою работу и им была уничтожена почти вся южная половина поселения (здесь образовался котлован глубиной более 10 м), а в северной его части, на самой оконечности «мыса», располагались глубокие ямы от старого карьера, а также насыпи отвалов вскрышной породы. Остатки культурного слоя, сохранившиеся под этими отвалами (после удаления их техникой для расширения карьера), были обнаружены в северо-восточной части площадки поселения (его сохранившаяся мощность достигала 30 см), кроме того, там же (шурф 2) и на южном краю поселения (шурфы 1 и 3) были выявлены заглубленные в материк комплексы (ямы 1-4).

В результате обследования поселения удалось выяснить следующее:

-

1) Хотя не менее половины памятника полностью уничтожено карьером, а на остальной его части культурный слой сохранился фрагментарно, по ареалу

подъемного материала можно реконструировать размеры поселения - 250 х 100 м (рис. 1). Следовательно, его площадь достигала 20 тыс.кв.м (2 га).

-

2) Поселение Городна II являлось многослойным. В его северо-восточной части найдены обломки кремневых пластин и кремневый концевой скребок на отщепе. Там же, к востоку от шурфа 2, выявлены остатки культурного слоя с текстильной керамикой из формовочной массы рецепта «глина + песок + дресва крупная», характеризовавшейся нерегулярными нитчатыми отпечатками и украшенной вдавлениями наклонной палочки (рис. 2: 1-4). Подобная керамика известна в Среднем Поочье, где датируется не позднее середины I тыс. до н.э. (Сыроватко, 2001, с. 14, 15). Таким образом, этот культурный слой относился, скорее всего, к начальному этапу эпохи раннего железа. Кроме того, здесь был найден обломок кольцеобразного медного украшения из круглой в сечении проволоки, сохранившийся конец которой был расплющен и загнут наружу (рис.З: 9). Похожее украшение, атрибутированное в качестве перстня, известно на Щербинском городище дьяковской культуры (Дубынин, 1984, табл. XI: 18)4.

Обломки сетчатой («рябчатой») керамики середины - второй половины I тыс. до н. э. встречены почти на всей площадке поселения (отметим также несколько обломков «рогожной» керамики). На всей его территории были также найдены обломки средневековой славянской керамики - лепной (из формовочной массы с примесями шамота или крупной дресвы), раннекруговой и развитой круговой. Кроме того, в шурфе 3 (у южного края поселения) обнаружены несколько обломков горшков, близких керамике второй половины XII в. из Ростиславля Рязанского (высококачественного обжига, из розоватой глины с включениями мелкого песка), свидетельствующих о том, что в это время на поселении в устье Осетра еще продолжалась какая-то жизнь. Однако более поздняя керамика здесь встречена не была. Следовательно, поселение просуществовало не позднее чем до конца XII в.

-

3) На всей площадке поселения отсутствуют какие бы то ни было остатки древней фортификации (следы валов или рвов). Единственным участком, где остается место для небольшого укрепления (размерами не более чем 50 х 50 м), является северо-западный угол площадки, изрытый ямами старого карьера (рис. 1), так что подтвердить или опровергнуть такое предположение пока невозможно. Однако с точки зрения логики размещения городищ эпохи раннего железного века появление здесь укрепленного пункта маловероятно - ведь всего лишь в 2 км к юго-востоку отсюда находится городище Городна I, относящееся к дьяковской культуре и датирующееся второй половиной I тыс. до н. э. (Сыроватко, 2001, с. 17). Существование синхронных городищ на столь близком расстоянии друг от друга является редкостью, поэтому более вероятной кажется интерпретация данного памятника в качестве селища.

Если рассматривать поселение Городна II в ряду славянских памятников, то его территория слишком мала для города. Даже если укрепления здесь все-таки существовали, то они могли занимать лишь крошечную площадь - не более 0,5 га. Хотя древнерусские города с укрепленной площадкой размерами менее 1 га известны, число их было невелико и к тому же такие города были окружены посадами, которых в Городне нет. Большинство же городищ столь малой площади являлись остатками феодальных усадеб (Куза, 1996, с. 42). Следовательно, поселение в устье Осетра нельзя интерпретировать в качестве «города». В то же время, по своим размерам данный памятник соответствует преобладавшему в «Земле вятичей» типу сельских поселений XI-XII вв. с площадью от 0,3 до 3 га (Никольская, 1981, с. 63, 64, табл.Ш).

Вернемся к вопросу о хронологии славянского поселения. Выше уже отмечались самые различные даты, предлагавшиеся для него ранее (Х-ХП, XI, XI— XIII, XI - первая половина XII в. и даже XIV в.), а также установленное нами от-

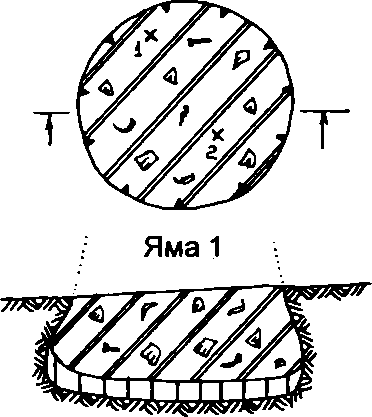

Яма 3

б

О 100 см

।_________।__________।__________।__________।

d 20

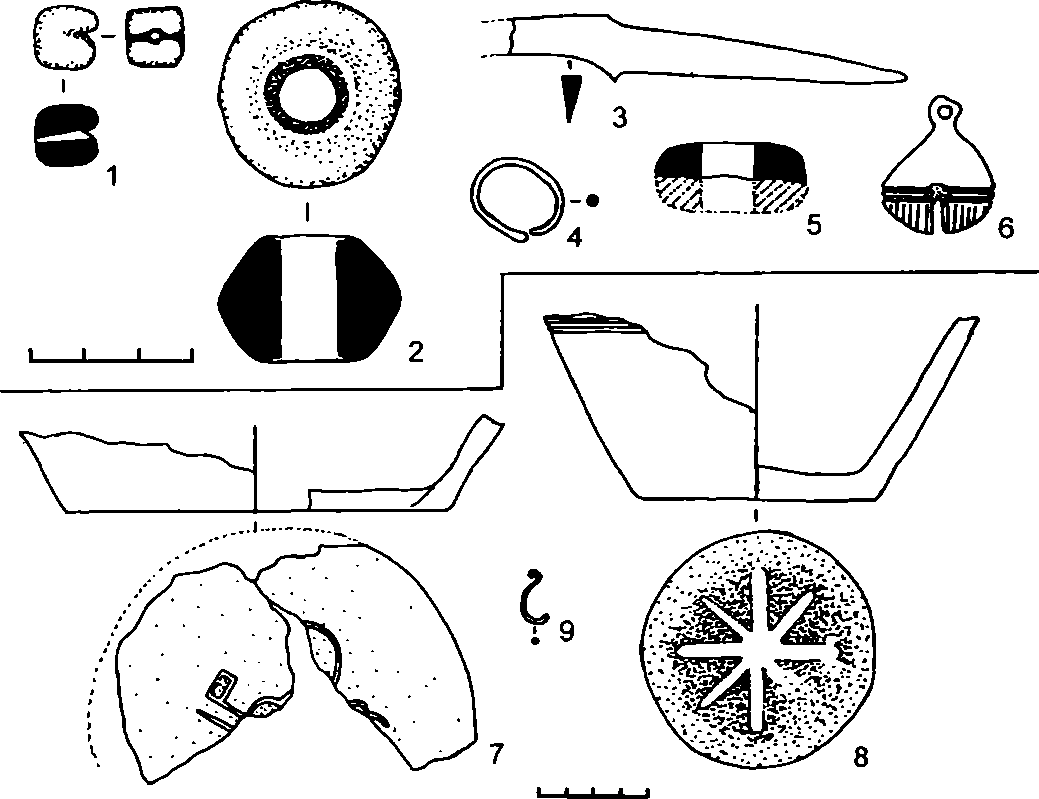

Рис. 2. Ямы 1-3 на поселении Городна II и их разрезы (номера индивидуальных находок на плане соответствуют нумерации предметов на рнс.З).

1—5 - лепная текстильная керамика, а - темно-серая опесчаненная супесь; б - коричневая опесчаненная супесь.

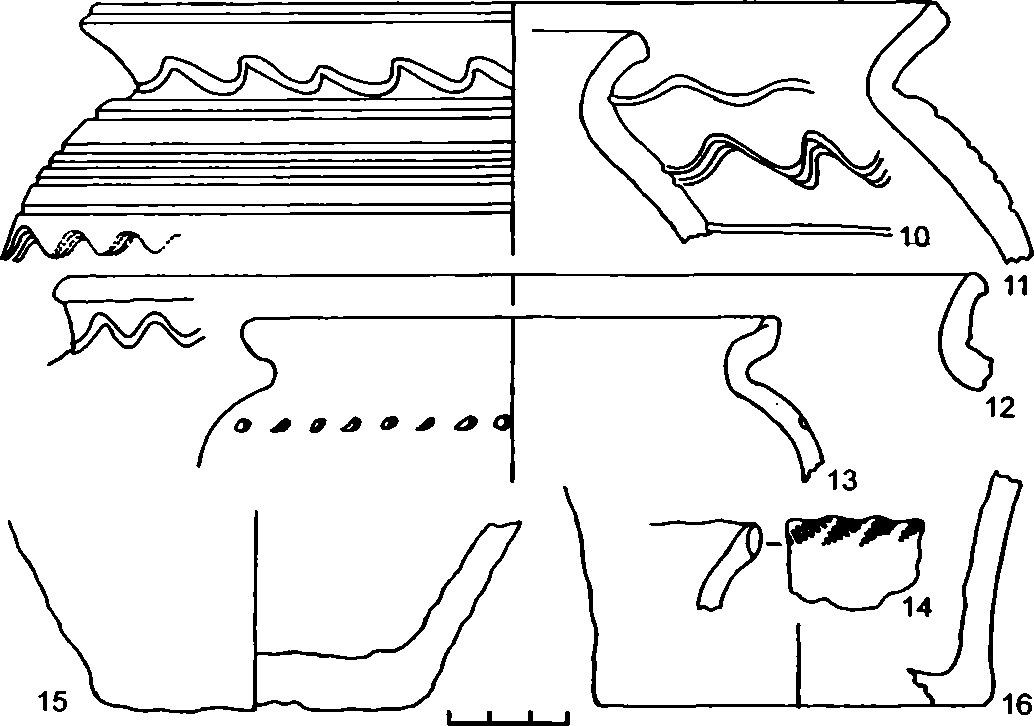

сутствие тут материалов, датирующихся позже XII в. Славянский период существования памятника характеризуют материалы шурфа 2 (рис. 2) с условно-закрытыми комплексами (ямами 2 и 3) и сохранившимся рядом с ними пятном культурного слоя (рис. 2). Заполнение ям состояло из опесчаненной темно-серой супеси, насыщенной углями, кусками обожженной глины, обломками известняковых камней, костями животных (крупный рогатый скот, лошадь, свинья, собака) и водоплавающих птиц. Особенно важен комплекс ямы 3 (являвшейся, вероятно, остатками подполья постройки), в котором обнаружены обломки железного ножа и пряслица из темно-красного шифера (рис.З: 3, 5), бронзовые изделия:

Таблица 1. Состав керамических комплексов.

Интересен керамический комплекс ямы 3, включавший 109 обломков славянской посуды (некоторые характеристики этого комплекса представлены в табл. 1). Круговая керамика преобладала здесь над лепной (в соотношении примерно 3:2). Последняя была представлена в основном обломками горшков из формовочной массы состава «глина + песок + дресва (мелкая или крупная)», однако почти 1/4 фрагментов принадлежала сосудам, изготовленным из глины с примесями шамота (иногда с добавками песка, дресвы). Днища лепных горшков формовались на подсыпке из песка или шамота, либо вовсе без подсыпки (рис.З: 16). Стенки орнаментировались редко, причем только отпечатками зубчатого чекана (так называемый орнамент «веревочка на палочке»). Среди круговой керамики доминировала раннегончарная, из глины с примесями песка и дресвы (кроме того, использовался рецепт «глина + крупный речной песок»; шамот здесь уже не применялся). Днища горшков имели следы подсыпок из золы или дресвы, а венчики оформлялись при помощи среза ножом (рис.З: 10-12). Орнаментация состояла в основном из неровно прочерченных гребенкой или толстой палочкой (диаметром 1-2 мм) горизонтальных линий, однако применялся и волнистый орнамент (всегда в сочетании с линейным), нанесенный теми же инструментами, а также отпечатки косо поставленной гребенки (имитация орнамента «веревочка на палочке»). Развитая круговая керамика в комплексе ямы 3 встречалась редко. Она характеризовалась более тонкими стенками и меньшим

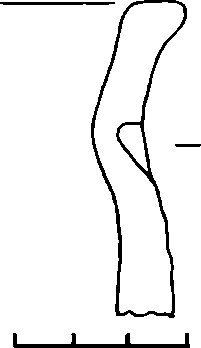

Рис.З. Поселения Городна II. Вещевой материал и керамика из ям 1 (1, 2), 2 (8, 13, 15), 3 (3-7, 10-12, 16) и культурного слоя (9, 14).

1 - бусина; 2, 5 - пряслице, 3 - обломок ножа, 4 - височное кольцо, 6 - бубенчик, 7, 8 -днища раннекруговых горшков с клеймами (1 - стекло; 2, 7, 8 - керамика; 3 - железо; 4, 6 -бронза; 5 - шифер).

количеством отощителей в формовочной массе горшков (рецепты которых были теми же, что и в раннекруговой посуде). Днища горшков имели подсыпки из мелкой дресвы (рис.З: 7) или песка, а в декоре шире использовался волнистый орнамент.

Поскольку объем керамического материала из ямы 3 оказался относительно невелик, была статистически обработана керамика всего шурфа 2 (т. е. из ям 2 и 3, а также из остатков культурного слоя). В заполнении ямы 2 встречены характерные образцы лепной (рис.З: 15) и развитой круговой (рис.З: 13) керамики, а в культурном слое за пределами ям найдены обломки венчиков лепных горшков, украшенные отпечатками зубчатого чекана (рис.З: 14). Характеристики этого сводного комплекса мало отличались от показателей ямы 3, то есть весь материал из шурфа 2 был приблизительно синхронен.

Соотношение лепной и круговой керамики из славянских комплексов Город-ны II имеет сходство с некоторыми памятниками Подмосковья середины - второй половины XI в., хотя там доля лепной керамики была выше - от 50 до 70% (Гоняный, 1999, табл. 2, рис. 3-5; Шполянский, 1999, с. 143, рис. 1, 2). Однако, в отличие от москворецких памятников, здесь встречались такие формы развитой круговой посуды, профилировка которых (рис. 3: 13) была характерна для южнорусской керамики XII в. (Сарачев, 2000, рис. 63, типы 11, 12). Это позволяет уточнить дату раннеславянского комплекса - скорее всего он относился ко второй половине XI - первой половине XII вв.

Особого рассмотрения требует комплекс ямы 1, исследованной шурфом 1 в южной части поселения, где были встречены явно более ранние материалы. Эта яма сохранилась не полностью - ее верх срезан бульдозером, однако можно предполагать, что изначально она имела колоколовидный профиль {рис. 2). Заполнение состояло из темно-серой сильногумусированной супеси с обломками известняковых камней, костями животных, костями и чешуей рыб. В яме найдены 166 обломков лепной керамики, керамическое пряслице биконической формы (из красножгущейся глины с примесями песка и мелкой дресвы, неполного черно-коричневого обжига) (рис.З: 2) и кубическая бусина с закругленными ребрами из прозрачного голубого стекла (рис.З: 1), изготовленная из стеклянной палочки, с отверстием, проткнутым иглой (оно имеет на одной из сторон форму щели). Подобные бусы, представляющие собой импорт из ближневосточных мастерских, в VII-IX вв. были широко распространены в зоне расселения древней мордвы (Лядинский, Томниковский, Крюково-Кужновский и др. могильники) (Розен-фельдт И. Г., 1982, с. 63), нередко встречаются в Среднем Поволжье на памятниках VIII-IX вв., но в X в. выходят там из употребления (Казаков, 1992, с. 74, рис. 67). Следовательно, к X в. период наиболее широкого распространения таких бус подошел к концу. Бусы этого типа бытовали в Крыму и на Северном Кавказе в VIIX вв. (Деопик, 1961, с. 218, рис. 4: 13) и, видимо, именно оттуда они проникали на просторы Восточной Европы. В отличие от других памятников, в Старой Ладоге бусы этого типа бытовали до конца X в. (Львова, 1968, с. 90, рис. 4: 53), однако они встречены там в заметном количестве уже в горизонтах второй половины VIII -первой половины IX в. (Рябинин, 1985, табл. 2).

При сравнении характеристик керамики из ямы 1 с комплексами XI-XII вв. также выявляется их существенное различие (табл.1):

-

- в яме 1 совершенно отсутствует всякая круговая керамика, зато встречена лепная лощеная посуда;

-

- керамики из формовочной массы с примесью шамота здесь в 2 раза больше, а керамики из теста с дресвой существенно меньше;

-

- сосуды с днищами, формовавшимися на подсыпке из дресвы в этом комплексе не встречены (большинство днищ не имело следов подсыпок).

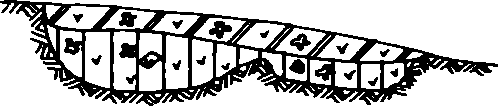

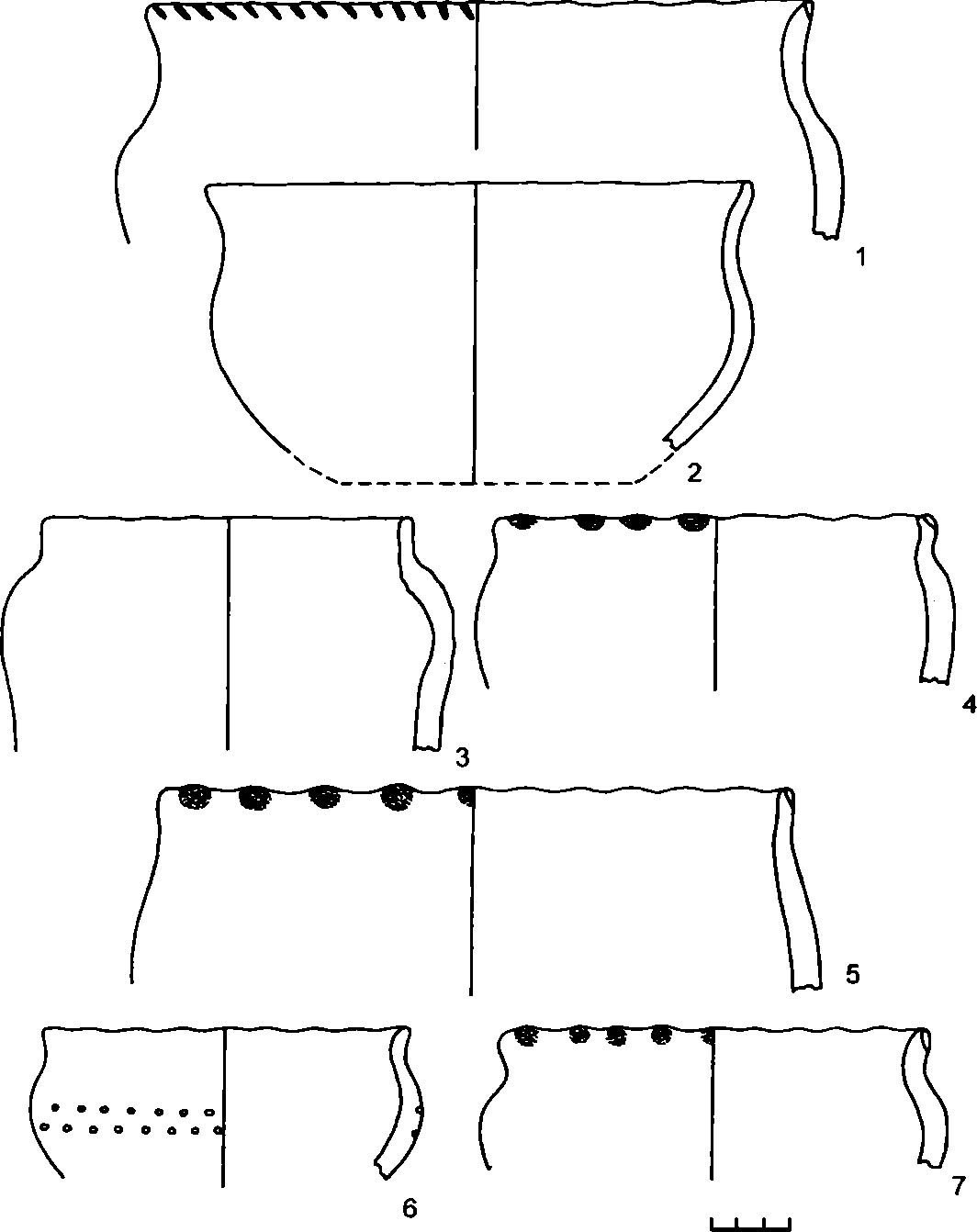

Более половины венчиков горшков из ямы 1 не были орнаментированы, а остальные украшались пальцевыми вдавлениями и защипами (рис. 4: 4, 5, 7), вдавлениями палочки (рис. 4: 1) или нарезами. На одном венчике имелись отпе-

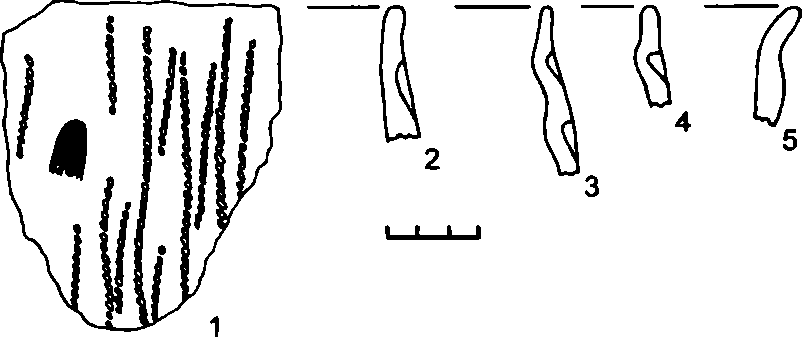

Рис. 4. Лепная керамика из ямы 1 поселения Городна И.

чатки зубчатого чекана. Такая орнаментация характерна для керамики ромейской, боршевской культур и посуды верхнеокских вятичей VIII-X вв. (Узянов, 1982, рис. 4; Винников, 1978, с. 55-61; Никольская, 1981, рис. 5: 4, 9; 19: 6, 8). Там же можно указать аналогии профилировкам большинства горшков (Никольская, 1981, рис. 5, 19; Винников, 1995, рис. 25-27; Ляпушкин, 1958, рис. 18, 19, 24). Лощеная и подлощеная керамика имела рыжеватый или желто-серый цвет и была изготовлена из глины с примесью мелкой дресвы, причем ее формы (рис. 4: 2) и манера сплошного лощения не имели ничего общего с лощеной волынцевской и салтовской керамикой, встречающейся на ранних роменских и боршевских памятниках. Не прослеживается сходство этой керамики и с типичными формами лощеной посуды мощинской культуры (Массалитина, 1993, рис. 1). Вместе с тем, лощеная керамика, изготавливавшаяся под влиянием мощинских традиций, была известна в культуре рязано-окских могильников III—VIII вв. (Седов, 1987, с. 94). В керамике мордвы VIII—XI вв. близкие формы мискообразных сосудов с округлыми плечиками редки, но у муромы VIII-IX вв. они представлены значительно шире (Гришаков, Зеленеев, 1990, с. 48, рис. 16: 4, 5). Следовательно, найденная на Городне лощеная керамика принадлежала к тому кругу посуды, который бытовал у дославянского населения Среднего и Нижнего Поочья в VIII-IX вв. К этому же кругу, видимо, принадлежал и обломок нелощеного сосуда (из теста с примесью дресвы) с ямочной орнаментацией стенок (рис. 4: 6), чуждой ранней славянской лепной посуде. Таким образом, материалы данного комплекса позволяют относить появление славянского поселения в устье Осетра к VIII-IX вв. и даже предполагать возможность контакта славян с автохтонным населением Поочья5.

Подведем итоги. В результате исследования поселения Городна II удалось установить следующее:

-

1) это поселение является многослойным памятником: здесь существовала стоянка каменного века, неукрепленное поселение конца II - второй половины I тыс. до н.э., славянское селище VIII-IX-XII вв., возникшее на одном из самых ранних этапов славянской колонизации Поочья;

-

2) население славянского селища могло иметь контакты с автохтонным населением региона (наследниками культуры рязано-окских могильников) либо обосновалось на месте более раннего дославянского поселения;

-

3) предположения о связи славянского поселения в устье Осетра с гипотетическим «градом Осетром» (XII в.) или «Новгородком на Осетре» (XIV в.) не имеют под собой никаких оснований.