Поселение Винный завод II на р. Сылве в системе памятников позднего этапа ананьинской культуры Пермского Прикамья

Автор: Головчанский Г.П., Коренюк С.Н., Перескоков М.Л., Якимова Д.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Археология

Статья в выпуске: 1 (60), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируются материалы позднеананьинского поселения Винный завод II, расположенного в нижнем течении р. Сылвы, из раскопок 2005 г. Приводится общая характеристика топографической ситуации для микрорайона памятников раннего железного века, рассматриваются особенности геоморфологического строения террасы, стратиграфия береговых отложений и причины формирования стерильных балластных отложений. Представлено описание исследованных объектов. Проанализированы предметы материальной культуры, приведена их подробная хронологическая атрибуция. Специально рассматривался керамический комплекс поселения. Особое внимание придавалось изучению сочетания орнаментальных мотивов и композиций, что позволяет учитывать предложенная методика. Был проведен сравнительный анализ керамического материала поселения Винный завод II и керамики Гляденовского костища методом главных компонент. Результат показал как значительное сходство комплексов, так и специфику микрорайона устья р. Сылвы. Особенности орнаментации формируют определенный стереотип, характерный для микрорегиона в позднеананьинское время, который продолжает развиваться в период функционирования гляденовской культуры и далее в комплексах раннесредневековой неволинской культуры Сылвенско-Иренского междуречья. Вещевой материал поселения говорит о его датировке в пределах конца V-IV вв. до н.э. Комплекс поселения Винный завод II может считаться эталонным для памятников позднего этапа ананьинской культуры Среднего Прикамья.

Пермское прикамье, ананьинская культура, керамика, звериный стиль, бронзовые наконечники стрел, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/147246465

IDR: 147246465 | УДК: 903.3(470.53) | DOI: 10.17072/2219-3111-2023-1-19-38

Текст научной статьи Поселение Винный завод II на р. Сылве в системе памятников позднего этапа ананьинской культуры Пермского Прикамья

Вводные замечания

Середина первого тысячелетия до нашей эры соответствует смене суббореального климатического периода субатлантическим и характеризуется похолоданием и увлажнением, что значительным образом меняет условия жизни и механизмы адаптации населения. Ресурсная база сужается, начинаются конфликты в среде позднеананьинского населения, связанные с борьбой за оставшиеся пригодными участки широкой пойменной территории р. Камы и ее крупных притоков, внутренние миграции и появление городищ [Археология Волго-Уралья, 2021, с. 542-543]. В этот период нижнем течении р. Сылвы, в приустьевой его части, формируется микрорайон, где складывается специфическая орнаментация керамики, характеризующаяся преобладанием резных узоров или насечек, сочетающихся с другими элементами, характерными для ананьинских керамических комплексов Прикамья. Данный тип орнаментации является основным и на протяжении гляденовской культуры – второй фазы раннего железного века в микрорегионе [ Лепихин , Мельничук , 1998]. По мере же расселения гляденовцев и начала формирования раннесредневековых культур он становится основным для формирования неволин-ской керамической традиции (см., например, [ Голдина и др., 2012]). В настоящее время комплексы позднего этапа ананьинской культуры данного микрорегиона практически не опубликованы, что является существенной лакуной и затрудняет понимание культурогенеза и развития орнаментальных традиций в бассейне р. Сылвы. Комплекс поселения Винный завод II является узко датируемым, представительным и может быть эталонным для позднеананьинско-го времени данного микрорайона.

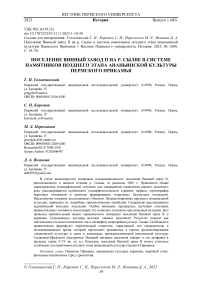

Микрорайон включает городище Усть-Сылва, занимающее стратегически важное положение на стрелке устья р. Сылвы, и три поселения Винный завод (I-III). На данном участке р. Сылва значительно разливается из-за подтопления Камским водохранилищем, что затрудняет изучение особенностей топографии взаимного расположения памятников. Материальная культура памятников микрорайона, судя по известным материалам раскопок городища Усть-Сылва и находок из разведочных работ1, весьма близки и вполне могут считаться поселениями, действующими в единой системе. На противоположном берегу располагаются городище Пе-ганкова гора и селище Усть-Вороновка, которые, вероятно, являются отдельной группой памятников, датируемых поздним этапом гляденовской культуры.

Топография, стратиграфия и общая характеристика поселения Винный завод II

Поселение Винный завод II было впервые открыто и обследовано С. В. Шатуновым в июле 2005 г. в ходе мониторинга объектов археологического наследия. Исследования Г. П. Головчанского, проведенные в августе 2005 г., проходили в разрушающейся части памятника с целью сохранения научной информации, уточнения датировки и хронологической принадлежности памятника.

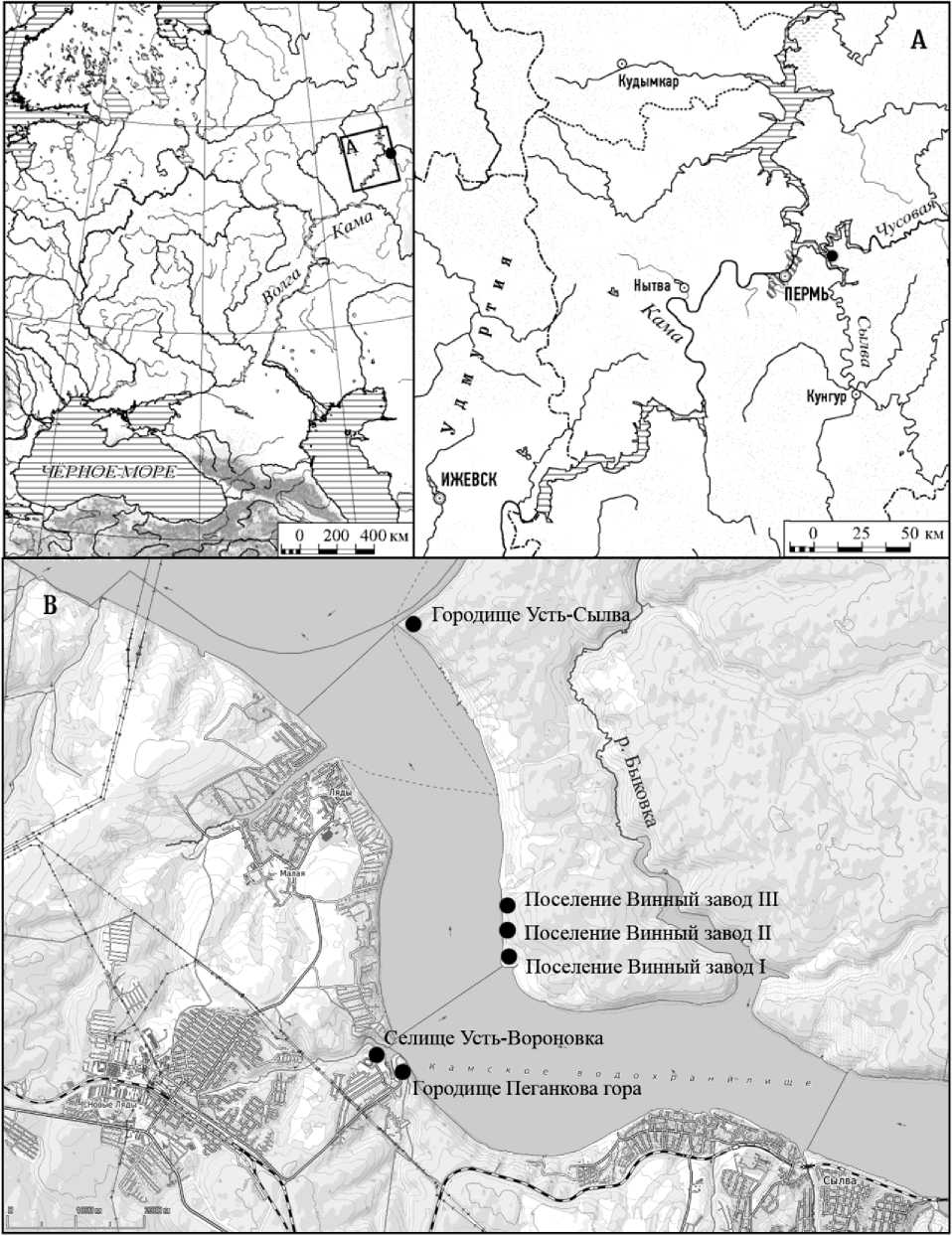

Поселение расположено в Пермском районе Пермского края, на северо-западной оконечности поселка Винный завод, на высоком обрывистом правом берегу первой надпойменной трассы реки Сылвы, в 50 м к северо-западу от северо-западной оконечности селища Винный завод I (рис. 1, 2). Территория памятника ограничивается с юго-востока и северо-запада двумя глубокими древними оврагами и разрезается посередине на две части молодым оврагом. Площадка частично залесена (корабельные сосны), подмывается водами Сылвы и особенно активно разрушается в период половодий.

Культурный слой памятника перекрыт мощными (до 2 м) напластованиями стерильного песка. Для разрешения вопроса о генезисе песков, перекрывающих культурный слой, были описаны обнажения вдоль правого берега р. Сылвы от д. Плотниково до выхода мергелей напротив пос. Сылва Пермского района Пермской области, а также отобраны и проанализировал шесть шлиховых проб на территории памятника «Винный завод II, поселение»2.

В обнажении на правом берегу р. Сылвы между д. Плотниково и р. Быковка с севера на юг чередуются мергели пермской системы и терригенные отложения, имеющие кайнозойский возраст.

Терригенные отложения представлены глинами красными и серыми с обломками мергелей и песками серыми косослоистыми. Судя по разрезам, эти пески являются отложениями палеорусла р. Сылвы или р. Быковки.

Разрез в обнажении у д. Винный завод представлен песками. Высота обнажения составляет порядка 7 м в районе раскопа, протяженность этого участка обнажения вдоль реки - порядка 200 м.

В районе раскопа наблюдается следующий разрез:

-

- от 0 до 5 м над урезом воды – пески тонко-среднезернистые, серые косослоистые, мощность слойков составляет до 20 см, песок внутри слойков отчетливо дифференцирован, встречаются тонкие прослойки глины;

-

- от 5 до 5,2 м – культурный слой плотный, черный, насыщенный органикой песок с глиной;

-

- от 5,2 до 7 м – песок серо-бурый без видимой слоистости.

Анализ шлиховых проб песка, перекрывающих культурный слой, показал их однородность.

Таким образом, можно сделать некоторые выводы о происхождении песков серых, неслоистых, перекрывающих культурный слой. Накопленные ранее слоистые серые пески сносились с водораздела талыми и дождевыми водами. Ниже водораздела они накапливались в понижении рельефа (оврагах, карстовых воронках и т.д.) в виде тех же песков, но уже лишенных слоистости. В районе раскопа ранее, вероятно, существовало понижение. Западная стенка понижения, вероятно, была разрушена в результате подмыва берегов Камским водохранилищем. Скорость накопления слоя в среднем составляет 1-2 мм/год, что не исключает вариации скорости сноса песков в связи с изменениями климата в указанный срок.

Охранные археологические работы проводились на юго-западной оконечности памятника, где высокий берег р. Сылвы и он интенсивно разрушается береговой абразией. Ежегодное обрушение обрыва составляет от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров (по словам местных жителей). В силу этого предполагалось исследовать в первую очередь те участки памятника, которые могут быть уничтожены береговой абразией в ближайшее время.

Раскоп составил 250 м2. Площадка раскопа ровная, с уклоном к югу и юго-востоку, перепад высот на ней составляет 1,69 м. После снятия балластных напластований и выхода на культурный слой площадка осталась ровная, с уклоном по направлению с севера на юг, юго-восток в целом соответствует рельефу современной дневной поверхности. Перепад высот составляет 1,17 м.

Раскоп имел следующую стратиграфическую ситуацию :

-

1) дерновый слой мощностью от 0,20 (уч. М/8) до 0,40 (уч. М/8-9) м прослежен повсеместно;

-

2) под слоем (1) прослежен стерильный слой светло-коричневого песка повсеместно, имеет мощность от 1,40 до 1,5 м;

-

3) Ниже располагается слой серого песка, насыщенного органикой, с находками вещей ананьинской культуры, мощностью от 0,18 до 0,21 м;

-

4) материк – желтый песок.

Исследованные объекты

Всего в раскопе было выявлено 11 ям, десять из которых были зафиксированы в материке и одна фиксировалась в балластном слое, и в материке.

Яма № 1 (уч. Д/12) овальной формы, ориентирована по направлению СЗ-ЮВ, фиксировалась по материку на глубине 3,20–3,22 м от условного нуля, имеет размеры по оси СЗ-ЮВ – 0,7 м и по оси СВ-ЮЗ – 0,45 м. Яма имела в заполнении от уровня фиксации: (10) слой серой супеси с вкраплением маленьких фрагментов древесного угля мощностью до 0,12 м; под ним – слой желтого песка с вкраплением древесных угольков мощностью до 0,1 м (11). Находок нет.

Яма № 2 (уч. Г/3-4) овальной формы, с углублением округлой формы в южной оконечности, ориентирована по направлению С-Ю, фиксировалась по материку на глубине 3,37 м от условного нуля. Размеры ямы: по направлению С-Ю – 1,25 м; по направлению З-В – 1 м. В разрезе ямы от уровня фиксации прослежена следующая стратиграфическая ситуация: слой серой супеси с вкраплениями древесного угля (10) мощностью до 0,11 м; под ним – слой серого песка с вкраплением угля и обожженной глины мощностью до 0,30 м. В заполнении ямы найден фрагмент неорнаментированной стенки лепного сосуда.

Яма № 3 (уч. З/3-4) округлой формы, фиксируется по материку на глубине 2,97 м от условного нуля. Диаметр ямы – 0,38 м. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - 0,12 м от уровня фиксации. Яма предположительно является столбовой.

Яма № 4 (уч. Ж/4) округлой формы диаметром 0,22 м, фиксируется по материку на глубине 2,97 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - до 0,28 м от уровня фиксации. Яма предположительно является столбовой.

Яма № 5 (уч. И/4) округлой формы диаметром 0,26 м, фиксируется по материку на глубине 2,88 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - до 0,12 м от уровня фиксации. Яма предположительно является столбовой.

Яма № 6 (уч. Ж/3-4) округлой формы диаметром 0,46 м, фиксируется по материку на глубине 2,98–3,01 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - до 0,46 м от уровня фиксации. Яма предположительно является столбовой.

Яма № 7 (уч. З/4) овальной формы, ориентирована по оси ЮЗ–СВ. Размеры ямы по оси ЮЗ– СВ – 0,55 м, по оси СЗ–ЮВ – 0,45 м. Фиксируется по материку на глубине 2,96 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - до 0,20 м от уровня фиксации. Яма предположительно является столбовой.

Яма № 8 (уч. ИК/7) округлой формы диаметром 0,64 м, фиксируется по материку на глубине 2,35-2,36 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой черного, насыщенного органикой песка (3). Мощность заполнения - до 0,44 м от уровня фиксации. Находок нет.

Яма № 9 (уч. Ж/5) округлой формы диаметром 0,52 м, фиксируется по материку на глубине 2,71-2,74 м от условного нуля. В заполнении ямы фиксируется слой серой супеси с древесными угольками (10). Мощность заполнения - до 0,12 м от уровня фиксации. Находок нет.

Яма № 10 (уч. ГД/6-7) первоначально была зафиксирована после снятия балласта в зачистке первого горизонта в виде пятна материкового песка подпрямоугольной формы. В балластном слое в районе ямы фиксировались находки ананьинской керамики, скол. Яма продолжала фиксироваться во всех горизонтах, слегка меняя свою форму и приближаясь к округлой. Находок нет.

Яма была также зафиксирована в материке на глубине 2,73-2,63 м от условного нуля, имела округлую форму диаметром 1,96 м. В заполнении ямы (разрез был произведен после фиксации ямы по материку) были зафиксированы следующие слои: (8) слой рыхлого светлокоричневого песка с линзами желтой глины мощностью до 0,38 м; (10) под ним и на краях, обрамляя вышеописанный слой, фиксировался слой черного, насыщенного органикой песка, с вкраплением угля, мощностью до 0,16 м; под ним вновь шел слой (8) мощностью до 0,10 м. Яма является остатками корневой системы погибшего дерева, которое, судя по тому что яма разрушала и балластные слои, росло уже после существования поселения.

Яма № 11 (уч. Е/10) уходит в северо-восточную стенку раскопа I по линии ГЕ/10 и фиксируется в материке на глубине 2,32 м от условного нуля, а также в профиле северо-восточной стенки по линии ГЕ/10. Пятно имеет предположительно подовальную форму и предположительно ориентировано по линии З-В. Ширина ямы в самой широкой части достигает 0,88 м, длина от стенки раскопа – 1,24 м. В заполнении яма имеет коричневый песок с вкраплениями угля (7) мощностью до 0,7 м, под ним – слой (3) серого песка, насыщенного органикой, мощностью до 0,18 м.

Несмотря на высокую насыщенность культурного слоя археологическим материалом, очертаний построек или других сооружений зафиксировано не было.

Материальная культура и хронология

В ходе раскопок была собрана разнообразная коллекция предметов из керамики, бронзы, кости и железа.

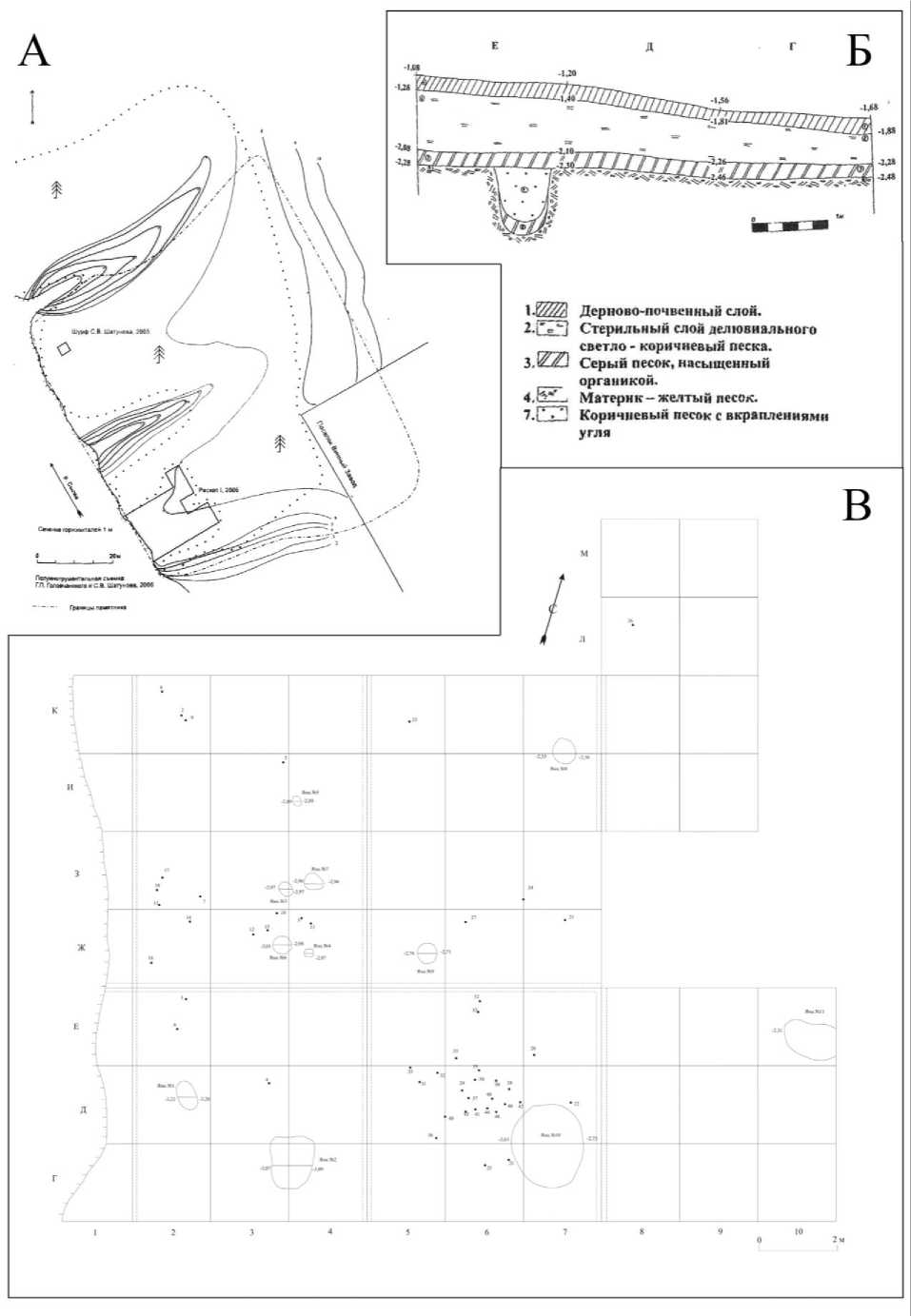

Наконечники стрел

В этой категории выделяются бронзовые и костяные изделия.

Всего было обнаружено три бронзовых наконечника:

-

1. Трехлопастной базисный наконечник (уч. Е/2, -2,97), со сводчатым пером, с шипами, опущенными ниже втулки (рис. 3, 6 ). Соответствует типу С-50 С. В. Кузьминых или типу XIII подтипу В К. Ф. Смирнова [ Кузьминых , 1983, с. 110; Смирнов , 1961, таб. V]. Длиной 3,3 см, шириной грани в широкой части 1 см.

-

2. Трехлопастной базисный наконечник (уч. З/2, -2,88), с треугольным пером, с шипами, опущенными ниже втулки (см. рис. 3, 5 ). Соответствует типу С-50 С. В. Кузьминых или типу XIII подтипу Г К. Ф. Смирнова [Там же]. Длиной 3,2 см, шириной грани в широкой части 0,7 см.

-

3. Трехлопастной базисный наконечник (уч. Ж/2, -2,87), с треугольным пером, с шипами, опущенными ниже втулки (см. рис. 3, 7 ). Соответствует типу С-50 С. В. Кузьминых или типу XIII подтипу Г К. Ф. Смирнова [Там же]. Длиной 2,6 см, шириной грани в широкой части 0,6 см.

Близкие по форме наконечники происходят из Охлебининского и Шиповского могильников [ Кузьминых , 1983, табл. XLVII, 14 - 15 ]. Появление наконечников С-50 у ананьинцев фиксируется в VI-V вв. до н.э. На V в. до н.э. приходится их пик бытования на Каме, причем употребляются исключительно экземпляры со сводчатым пером. В IV в. до н.э., наряду со сводчатыми, появляются наконечники с треугольным пером. Наборы, состоящие только из таких наконечников, встречаются в сарматских погребениях могильника Старые Киишки (кург. 10, погр. 8; кург. 15, погр. 1, 3, 6, 8; кург. 18, погр. 16, 35); они датируются III - началом II вв. до н.э. [ Сыдыкова , Васильев , 2001, рис. 2: 5-8, 10-12]. О. И. Куринских относит такие наконечники к отделу III (трехлопастные), типу 6 (со скрытой втулкой и треугольной головкой), варианту б (19) (с опущенными ниже основания головки концами лопасти и оформлением основания бойка в виде треугольника или арки) своей классификации [ Куринских , 2011, с. 46]. Максимальное распространение таких наконечников соответствует хронологической группе IV в пределах начала III - рубежа III-II вв. до н.э. [Там же, с. 53].

Таким образом, общая дата набора наконечников, скорее всего, указывает на конец V-IV вв. до н.э.

Костяные наконечники стрел представлены четырьмя экземплярами:

-

1) четырехгранный (одна из граней сильно срезана) (Ж/4, -2,83), длина сохранившейся части 5,4 см, сечение ромбическое, с обломанным острием и черешком (см. рис. 3, 3 );

-

2) четырехгранный уплощенный (К/2, -2,62), две грани неярко выражены, сечение ромбическое, в нижней предчерешковой и черешковой части овальное, длина 5 см (см. рис. 3, 2 );

-

3) трехгранный, с обломанным черешком (ЖЗ/3, -2,88), длина сохранившейся части 7 см, длина лезвийной части 4 см, черешок овальный, плавно выходящий из лезвийной части (см. рис. 3, 4 );

-

4) трехгранный, с выемкой, соответствующей внутренней поверхности трубчатой кости (К/2, -2,70), с обломанным черешком и острием. На уч. Ж/3, гл. -2,85 был обнаружен острый конец костяного наконечника, совпадающий по линии облома с описываемым наконечником. Таким образом, общая длина сохранившейся части наконечника составляет 10,5 см (см. рис. 3, 1 ).

Бронзовые изделия, украшения, детали костюма

-

1. Бронзовая бусина диаметром 0,5 см (Е/2, -2,99).

-

2. Бронзовая крестовидная плоская бляшка, с одним обломанным лепестком (Д/3, -2,90). Подобные находки известны из нескольких позднеананьинских памятников: наиболее близкая бляшка происходит из погребения 26 Шиховского могильника на р. Печоре [ Васкул , 2002, рис. 14, 18 ]; из впускного погребения на Чурачикском кургане ананьинского времени в Чувашии [ Каховский , 1963, с. 172, рис. 3, 13], из раскопок А. В. Голдобина городища Усть-Сылва. Наиболее широко подобные бляшки представлены на Среднем Дону [ Савченко , 2009, с. 279-280, рис. 16, 4 - 10 , 12 - 16 ]. Встречаются и на других территориях. Известны в двух вариантах: с выпуклой поверхностью и с уплощенной поверхностью. Датируются концом V-IV вв. до н.э. [ Чижевский , 2017, с. 198] (см. рис. 3, 11 ).

-

3. Обломок бляхи или поясного крючка с изображением головы хищной птицы и лап медведя (Ж/2, -2,91). Голова медведя отломлена. Медведь и птица смотрели в противоположные стороны. Датируется V-IV вв. до н.э. [ Коренюк , 2015, с. 51, рис. 1, 13 ] (см. рис. 3, 10 ).

-

4. Фрагмент бронзового украшения (?), выполнен в форме бронзовой пластинки с загибом (Ж/3, -2,83) (см. рис. 3, 8 ).

-

5. Бронзовая круглая накладка с отверстием. Диаметр накладки - 0,8 см (К/2, -2,35) (см. рис. 3, 9 ).

Глиняные фигурки

-

1. Глиняная антропоморфная фигурка (Д/5, -2,67), нижняя часть обломана. Выделяются голова и выступ, обозначающий руку (см. рис. 3, 13 ).

-

2. Фрагмент глиняной антропоморфной фигурки (Ж/5, -2,58), головка и нижняя часть обломаны, выделяется выступ, обозначающий руку (см. рис. 3, 12 ).

Подобные глиняные фигурки характерны для памятников позднего этапа ананьинской культуры и обычно связываются с культовыми объектами. Известны на Гляденовском и ЮгоКамском костищах, Гремячанском, Половинном I и Конецгорском поселениях [ Лепихин , Мельничук , 1999, с. 44, рис. 15, 6 ; Лепихин , 2007, с. 93], селище Болгары IX [ Васильева и др., 2015, рис. 7], городище Ермаши [ Мокрушин , 2008, рис. 1, 2 ], Мокинском поселении-могильнике [ Перескоков , 2019, рис. 2, 9 - 12 , 15 ], Тарасовском святилище [ Голдина и др., 2013, с. 45-46] и на других памятниках [Там же, с. 58-65].

Удила

Железные удила (№/2, -287). Простые, состоящие из двух звеньев, изготовленные из округлого в сечении прутка с петлями на концах (см. рис. 3, 18 ). Широко распространены в степных и лесостепных памятниках скифского времени. По данным Е. И. Савченко: «С начала V в. до н.э. простые удила (тип 1) используются в конском снаряжении на всех степных и лесостепных пространствах Евразии в широтном направлении от Алтая до Дуная, в меридиональном от предгорной зоны Кавказа до Донской и Днепровской Лесостепи включительно. Наиболее широкое распространение они получают в V-IV вв. до н.э. и на протяжении всего этого времени форма их остается неизменной» [ Савченко , 2009, с. 228]. Среди ананьинских древностей аналогичные удила присутствуют Зуевском могильнике, в погребениях № 900 и 1002 Старшего Ахмыловского могильника [ Патрушев , Халиков , 1982, табл. 127, 1 - е ; 138, 2 - е ], аналогичной конструкции удила с псалиями известны в курганах I группы Шиповского могильника [ Пшеничнюк , 1976, рис. 9-10].

Предметы, связанные с хозяйственной деятельностью

-

1. Обломок железного ножа (Ж/4, -2,75). Сохранился фрагмент черешка, при переходе к лезвию с нижней части небольшой уступ. Спинка на сохранившейся части прямая, лезвие обломано (см. рис. 3, 14 ).

-

2. Фрагменты тиглей, происходят от трех сосудов. Все тигли использовались в производстве: на них фиксируются следы высокого температурного воздействия и остатки меди (крупинки) (см. рис. 3, 15 - 17 , 20 ).

-

3. Пластинка красной охры со следами использования (З/6-7, -2,37) (см. рис. 3, 19 ).

Таким образом, представленный комплекс находок имеет множественные аналогии в памятниках позднего этапа ананьинской культуры и укладывается в рамки V-IV вв. до н.э.

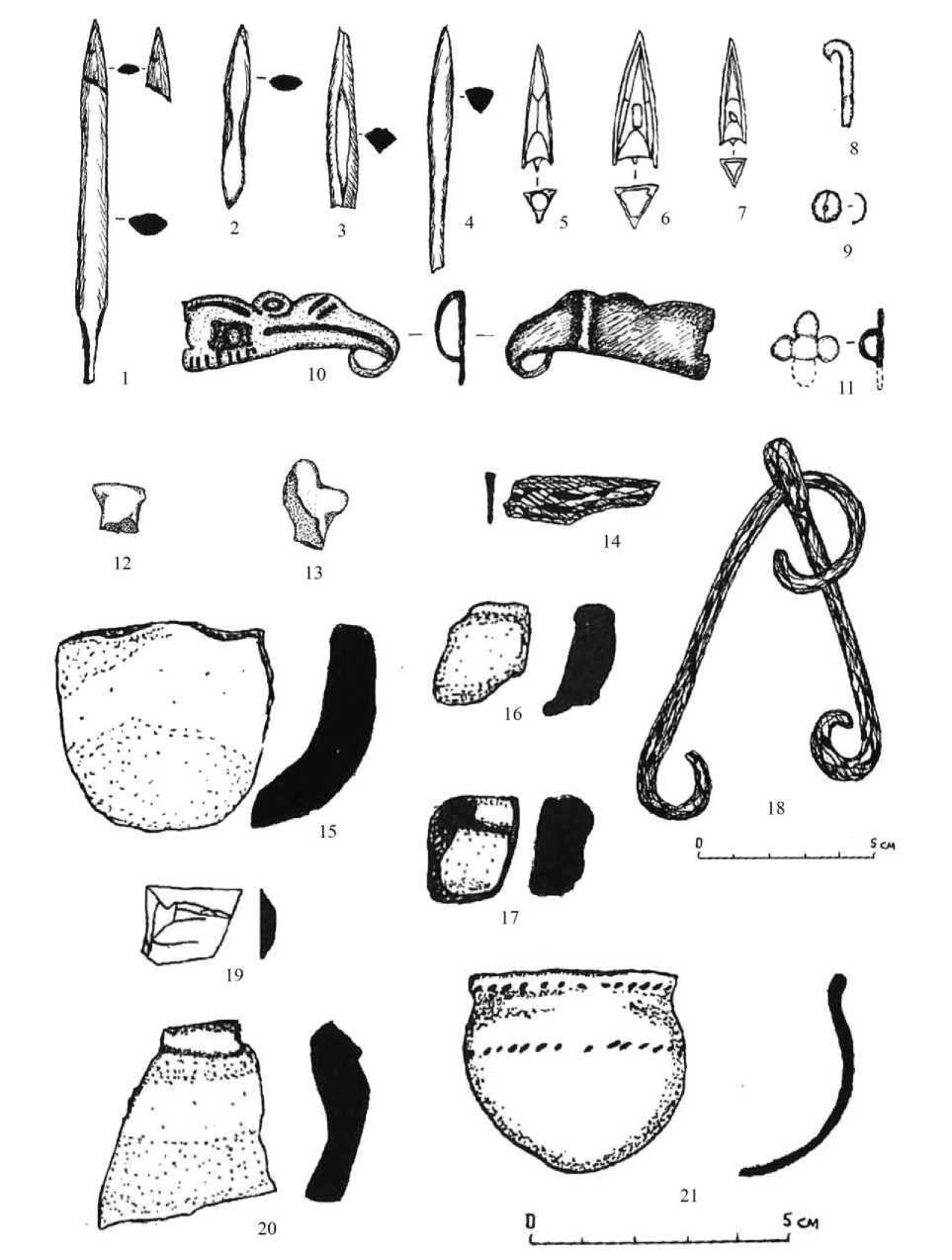

Каменные орудия

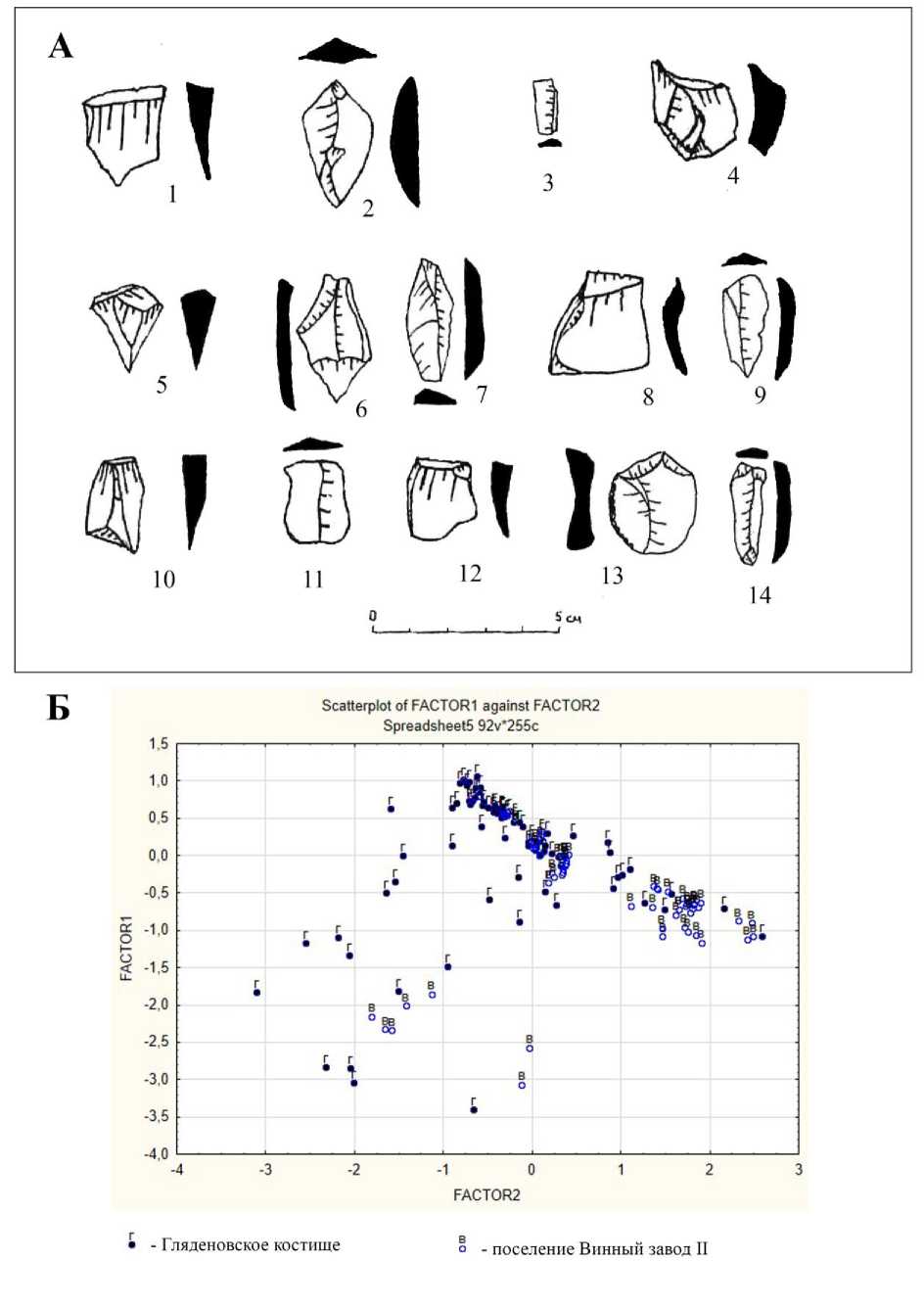

Во время раскопок поселения Винный завод II была собрана коллекция каменных изделий, относящаяся к периоду мезолита3.

Наиболее выразительными являются следующие предметы:

-

- скол, выполненный на зеленой полосчатой галичковой яшме (рис. 4А, 1 );

-

- фрагмент поперечной площадки нуклеуса (см. рис. 4А, 2 );

-

- узкая пластина с отсеченным дистальным концом, материал - халцедон (см. рис. 4А, 3 );

-

- ребристый пластинчатый скол, материал - серый полосчатый яшмовидный кремень (см. рис. 4А, 4 );

-

- поперечный скол от нуклеуса (скол оживления площадки), материал - оргалит (см. рис. 4А, 5 );

-

- перфоратор с приостряющей ретушью из плитчатого кремня (см. рис. 4А, 6 );

-

- ножевидная нерегулярная пластина из темного кремнистого сланца (см. рис. 4А, 7 );

-

- отщеп с боковой ретушью из серой полосчатой яшмовидной породы (см. рис. 4А, 8 );

-

- острие на пластинчатом сколе из темного галичного кремня (см. рис. 4А, 9 );

-

- фрагмент ребристой пластины из серого полосчатого кремня (см. рис. 4А, 10 );

-

- пластинчатый отщеп из оргалита (см. рис. 4А, 11 );

-

- фрагмент бокового ретушного резца из сине-зеленой яшмовидной гальки (см. рис. 4А, 12 );

-

- овальный скребок на поперечном сколе нуклеуса (см. рис. 4А, 13 );

-

- усеченная пластина из серого кремня (см. рис. 4А, 14 ).

Описанный материал принадлежит, по-видимому, периоду позднего мезолита, однако находки пластины из темного кремнистого сланца могут свидетельствовать о более ранней датировке памятника и близости к мезолиту Огурдинского типа [ Мельничук , 1989].

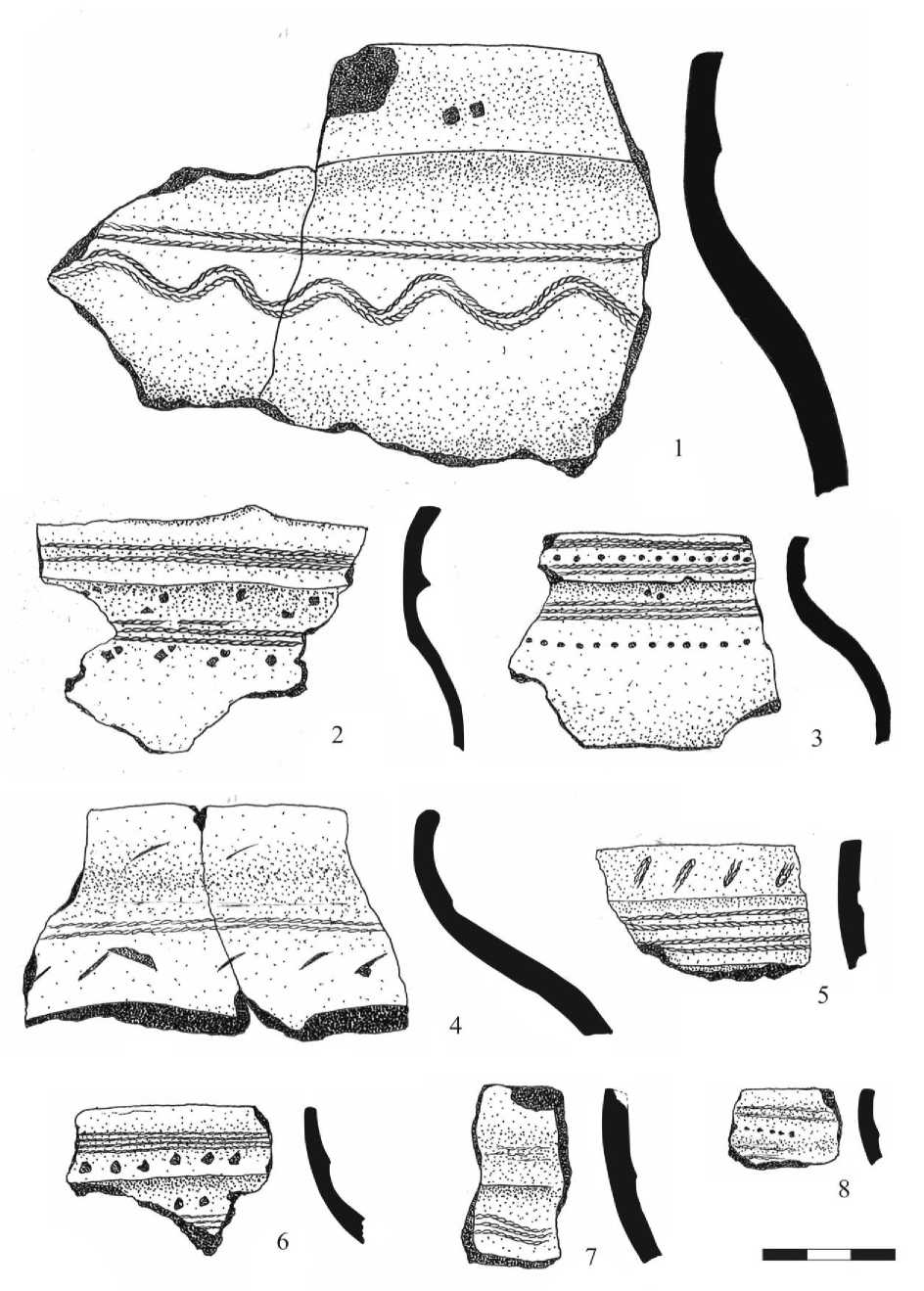

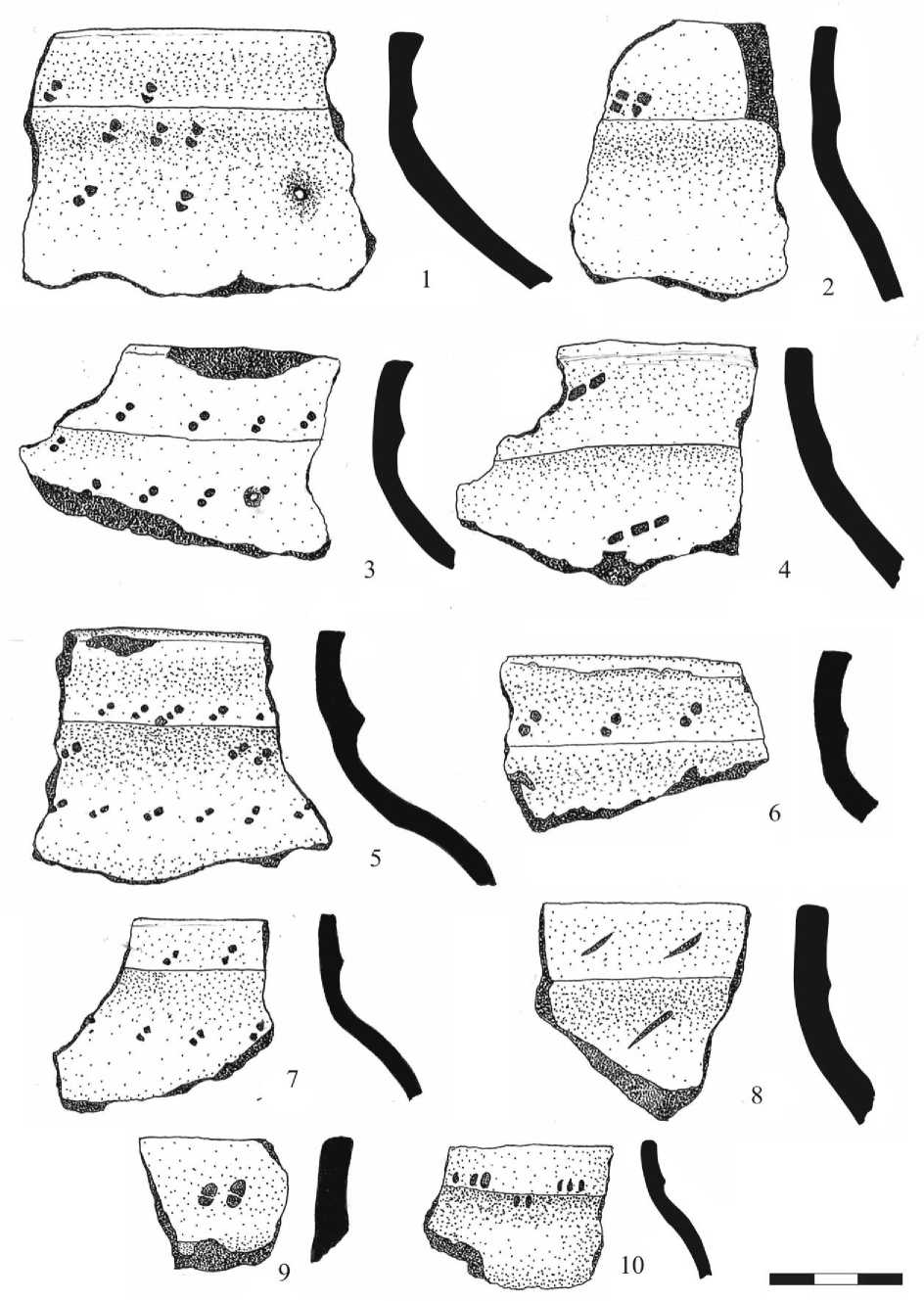

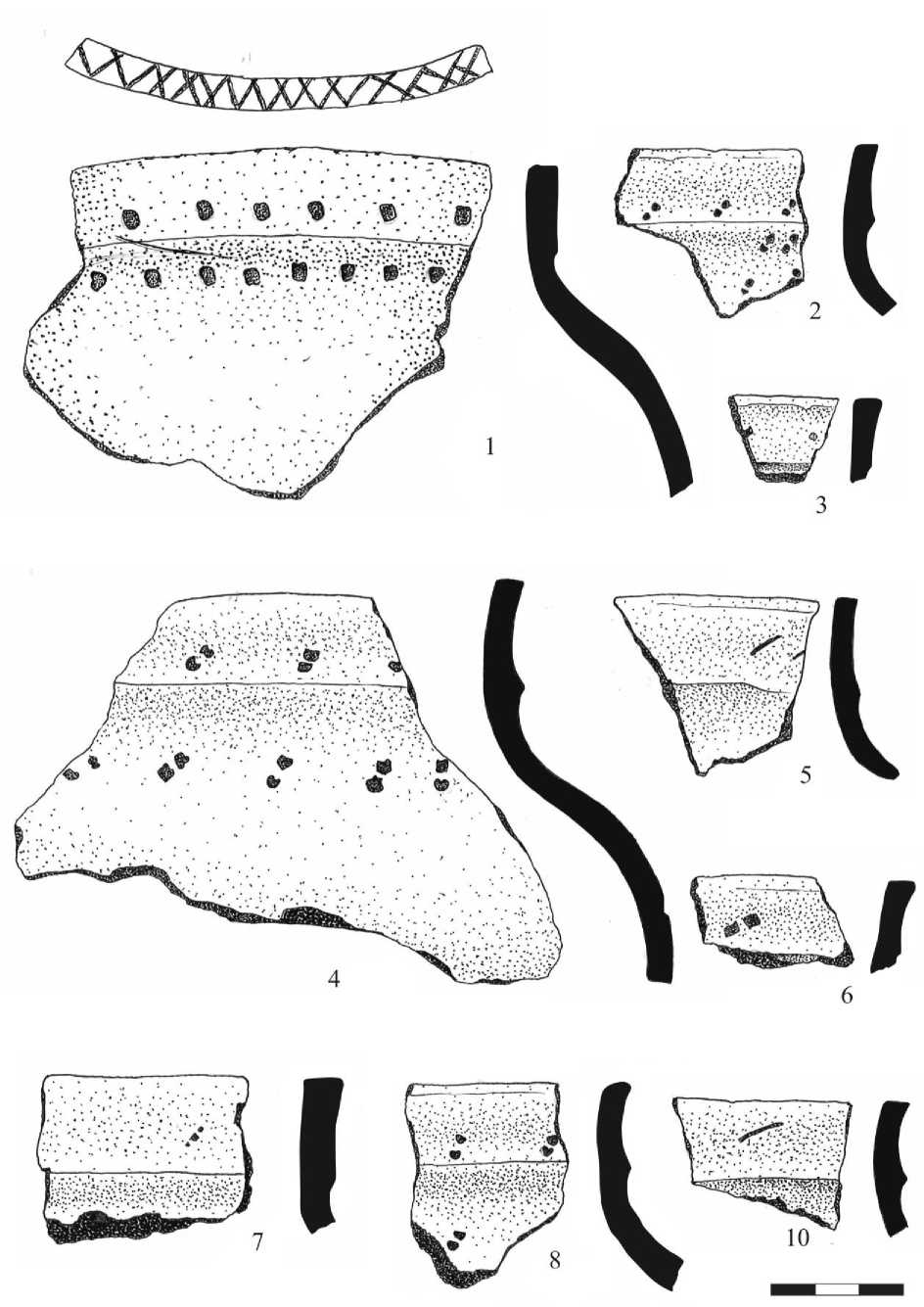

Керамический комплекс

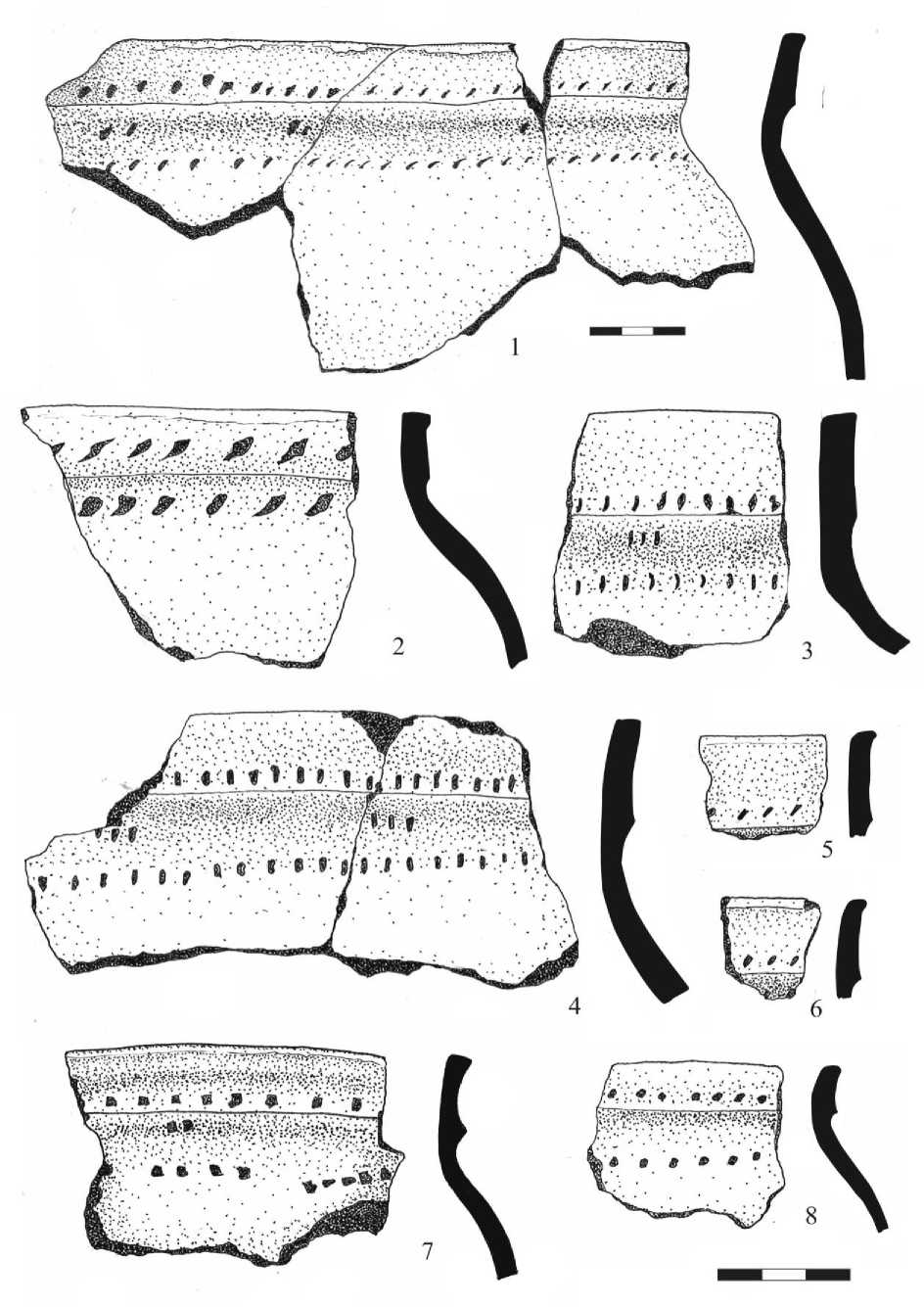

Самым массовым материалом на поселении Винный завод II были находки фрагментов керамических сосудов, имеющих в тесте примесь песка, растительных остатков и ракушки. Всего было выявлено 1260 фрагментов. По венчикам удалось выделить 74 сосуда, пригодных для анализа (рис. 5-8). Распределение фрагментов по площади раскопа равномерное, выявить какие-то скопления, указывающие на хозяйственные объекты, не представляется возможным.

Все сосуды имеют форму горшков. 46 сосудов (62,2 %) имеют ярко выраженную сильно профилированную шейку, края венчика отгибаются наружу (тип А1), у одного сосуда (1,3 %) венчик прямой (тип А2). 24 сосуда (32,6 %) не имеют ярко выраженной профилировки шейки, расширяются практически сразу от воротничка, имеют отогнутый наружу венчик (тип В1). Два сосуда (2,6 %) имеет прямой венчик (тип В2). В одном случае определить форму сосуда не представляется возможным.

Диаметр сосудов варьируется от 4 до 45 см. Определить диаметр удалось у 59 сосудов. Соотношение сосудов по диаметрам представлено ниже.

|

Диаметр сосуда, см |

4-15 |

16-20 |

21-25 |

26-30 |

Более 30 |

|

Количество |

12 |

7 |

16 |

8 |

16 |

|

% от общего количества сосудов (59) |

20,4 |

11,9 |

27,1 |

13,5 |

27,1 |

71 сосуд (96 %) орнаментирован, 73 сосуда (98,6 %) имеют воротничок, у четырех сосудов (5,4 %) есть отверстия. Сосуды, орнаментированные только по венчику, отсутствуют. 4 сосуда (5,4 %) орнаментированы по срезу венчика, орнаментацию по шейке имеют 67 сосудов (90,5 %).

В орнаментации комплекса представлены различные техники. Шнуровой орнамент представлен на 9 сосудах (12,1 %), накольчатый - на 5 сосудах (6,75 %), насечка представлена на 10 сосудах (13,5 %), двузубый штамп представлен на 20 сосудах (27 %). Присутствуют различной формы и в разных комбинациях вдавления. Одиночные вдавления присутствуют на 26 сосудах (3,5 %). Парно расположенные вдавления присутствуют на 12 сосудах (16,2 %). Такая орнаментация близка двузубому штампу, но имеет большую разреженность и разное расстояние между вдавлениями. Тройные вдавления присутствуют на двух сосудах (2,7 %), могут располагаться в одну линию либо в форме треугольника.

В большинстве случаев на сосудах присутствуют комбинации из орнаментальных техник и узоров – элементарных элементов орнамента. Для изучения взаимного сочетания признаков рассматриваемый керамический комплекс был исследован с помощью методики, предложенной М. Л. Перескоковым и Д. А. Якимовой [ Перескоков , Якимова , 2021]. Предложенная методика позволяет выделить признаки, совокупное сочетание которых позволило идентифицировать конкретный орнаментальный набор. Таблица для внесения данных, помимо традиционных описательных признаков, была расширена дополнительно признаками для фиксации отдельных элементов орнамента и сложных композиций [Там же, рис. 1, II]. Отдельно учитывалась техника нанесения орнамента. Все узоры были разделены на отдельные простейшие элементы – элементарные геометрические фигуры, сочетание которых отражалось в различном, индивидуальном наборе признаков для каждой композиции. Учитывались композиционное разделение орнамента на зоны, взаимное расположение отдельных геометрических фигур, которые могут составлять ряды и линии. Предлагаемая методика позволяет учитывать как своеобразие сложных орнаментальных композиций, так и выделять стереотипы. Предложенные признаки являются качественными и отражают «элементарные частицы» орнамента, которые в совокупности дают уникальный набор признаков для каждой композиции, отражая ее своеобразие, но в то же время и единый набор инструментов и техник выполнения узора. В то же время формат занесения данных и их качественных характеристик дает возможность перевода в бинарные ряды и выполнения статистических процедур [Там же, с. 177 - 178].

В орнаментации шейки сосудов выделяются все возможные элементы орнамента, выполненные описанными выше техниками. Комбинации элементов могут сочетаться в следующих вариантах. Наиболее простым сочетанием элементов – орнаментальным мотивом - является форма простых геометрических фигур: короткая линия (насечка) – отрезок, направленный вертикально или наклонно, присутствует на 6 сосудах (8,1 %), оттиски двузубого штампа присутствуют на 15 сосудах (20,2 %). Вдавления - различной формы, отдельные, составляющие пары или сгруппированы по три - присутствуют на 18 сосудах (24,3 %).

Отдельные геометрические фигуры, расположенные на расстоянии, равном одному элементу, и не имеющие разрывов, образуют ряды. Ряды из ямок присутствуют на одном сосуде (1,35 %), из вдавлений различной формы - на 21 сосуде (28,3 %), из двузубого штампа - на 5 сосудах (6,75 %), из насечки - на 4 сосудах (5,4 %), из наколов - на 3 сосудах (4,05 %), из элемента, выполненного шнуровым орнаментом, - на 1 сосуде (1,35 %).

Одним из ключевых элементов в орнаментации керамики ананьинского времени является линия, которая делит пространство поверхности сосуда на орнаментальные зоны. Она может быть выполнена нераздельной, также ее функцию могут выполнять очень плотно поставленные друг к другу отдельные элементы, расстояние между которыми меньше размера самого элемента. В комплексе поселения Винный завод II выделяются линии из шнурового орнамента на 8 сосудах (10,8 %), накольчатого орнамента - на одном сосуде (1,35 %), комбинации шнурового и накольчатого орнамента - на одном сосуде (1,35 %).

Линии, расположенные параллельно и плотно друг к другу, представляют собой пояса, которые также разделяют пространство поверхности сосуда на отдельные орнаментальные зоны. Зоны могут быть заполнены рядами, отдельными геометрическими фигурами и элементами, а также могут быть свободны от орнамента.

Керамика поселения Винный завод II характеризуется преобладанием элементов, выполненных насечкой, вдавлениями и двузубым штампом, что указывает на близость к южному варианту ананьинской культуры Среднего Прикамья, имеет прямые аналогии в памятниках Мулянской территории (Гляденовское городище и костище, селище Болгары IX, могильник Протасы, Мокинское поселение-могильник, городище Кала-Урын) и памятников Тулвинского бассейна (Гремячанское поселение), а сочетание признаков (превалирование ямки и вдавлений, двузубый штамп, высокий процент воротничковой керамики) датирует бытование керамического комплекса концом V - IV вв. до н.э. [ Вечтомов , 1968; Васильева , Коренюк , Перескоков , 2015; Перескоков , 2019].

Обсуждение и выводы

В целом, комплекс материальной культуры поселения Винный завод II имеет полные аналогии в материалах позднего этапа ананьинской культуры и укладывается в рамки V-IV вв. до н.э. Для определения соотношения комплекса керамики поселения Винный завод II с керамикой наиболее близкой Мулянской территории был проведен сравнительный анализ с комплексом керамики Гляденовского костища, обработанной по предложенной методике [Перескоков, Якимова, 2021]. Комплексы сравнивались по 125 признакам, фиксирующим элементы орнамента и их взаимное сочетание. Результаты представлены в диаграмме рассеивания, показывают, что весь массив сосудов из двух памятников образует два довольно плотных скопления, которые перекрываются, что, с одной стороны, показывает их своеобразие, с другой - их высокую близость в рамках одной культуры (см. рис. 4Б) и соответствуют предположению А. Д. Вечтомова, отмечавшего сходство Пермской и Усть-Чусовской групп памятников для обозначенного периода [Вечтомов, 1968, с. 82]. Вероятно, население, оставившее памятники в устье р. Сылвы, изначально было выходцами из центральной в регионе Мулянской территории, которые переселились на свободное место в ходе конфликтов за территорию и ресурсы в позднеананьинское время, когда фиксируется и сожжение поздней фортификации Гляденовского городища [Васильева, Коренюк, Перескоков, 2021, с. 15-16]. При этом они заняли весьма важный стратегический пункт – стрелку устья р. Сылвы и прилегающую широкую сылвенскую пойму4. Принеся с собой керамический комплекс и традицию Мулянской территории, они начали уже самостоятельное дальнейшее развитие системы орнаментации в общем контексте локальных вариантов Среднего Прикамья. При этом вырабатывалась некоторая специфика, которая продолжала развиваться в гляденовское и нево-линское время. С разрывом непрерывной заселенности берегов Камы и ее притоков в финале раннего железного века, вызванного экологическими изменениями и уходом населения от р. Камы вверх по крупным притокам, орнаментальная традиция становится еще более специфической, что проявляется в своеобразии керамического комплекса неволинской культуры раннего Средневековья (V-IX вв. н.э.) в Сылвенско-Иренском поречье.

Рис. 1. Поселение Винный завод II: А – географическое положение; В – памятники раннего железного века в районе устья р. Сылвы

Рис. 2. Поселение Винный завод II: А - топографический план памятника; Б - профиль стенки раскопа по линии Е-Г/10; В - план раскопа 2005 г.

Рис. 3. Материальная культура поселения Винный завод II: 1–7 – наконечники стрел;

8 – фрагмент бронзового украшения (?); 9 , 11 – бронзовые бляшки; 10 – обломок бляхи или поясного крючка; 12 , 13 – антропоморфные глиняные фигурки; 14 – обломок железного ножа; 15 - 17 , 20 – фрагменты тиглей; 18 – удила; 19 – пластинка охры со следами воздействия; 21 – жертвенный сосудик

° - поселение Винный завод II

1.6

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1,0

-1.5

-2,0

-2.5

-3.0

-3,5

-4,0

Scatterplot of FACTOR1 against FACTOR2 Spreadsheets 92v”255c

- Гляденовское костище

-1 0

FACTOR2

Рис. 4. Поселение Винный завод II: А - каменный инвентарь эпохи мезолита; Б - диаграмма рассеивания распространения сосудов поселения Винный завод II и Гляденовского костища в пространстве главных компонент

Рис. 5. Поселение Винный завод II. Керамика с шнуровым, гребенчатым, ямочным орнаментом и ногтевыми вдавлениями

Рис. 6. Поселение Винный завод II. Керамика с ямочным, гребенчатым орнаментом и двузубым штампом

Рис. 7. Поселение Винный завод II. Керамика с насечками, вдавлениями, гребенчатым орнаментом и двузубым штампом

Рис. 8. Поселение Винный завод II. Керамика с ямочным и накольчатым орнаментом

Список литературы Поселение Винный завод II на р. Сылве в системе памятников позднего этапа ананьинской культуры Пермского Прикамья

- Археология Волго-Уралья: в 7 т. Т. 3. Ранний железный век / Ин-т археологии им. А.Х. Халикова АН РТ; под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: Изд-во АН РТ, 2021. 676 с.

- Бадер О.Н. Основные итоги работы Камской археологической экспедиции в 1947-1960 гг. // Труды Камской археологической экспедиции. Вып. IV. Ученые записки ПГУ № 191. Пермь, 1968. C. 3-7.

- Васильева А.В., Коренюк С.Н., Перескоков М.Л. Болгарское IX селище - памятник финала ананьинской культуры в окрестностях г. Перми // Поволжская археология. 2015. № 2 (12). С. 136-159.

- Васильева А.В., Коренюк С.Н., Перескоков М.Л. Основные итоги более чем 120-летнего изучения Гляденовского городища-костища // Гляденовское городище-костище в контексте культур раннего железного века и эпохи великого переселения народов лесной полосы Евразии: Сборник научных статей. Пермь: Изд-во Перм. гос. нац. исслед. ун-та, 2021. С. 8-57.

- Васкул И.О. Шиховский могильник раннего железного века (первые результаты исследований) // Научные доклады КНЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2002. Вып. 451. 52 с.

- Вечтомов А.Д. К вопросу о племенной организации населения Среднего Прикамья в эпоху раннего железа // Труды Камской археологической экспедиции. Вып. IV. Ученые записки ПГУ № 191. Пермь, 1968.

- Голдина Р.Д., Колобова ТА., Казанцева О.А., Митряков А.Е., Шаталов В.А. Тарасовское святилище раннего железного века в Среднем Прикамье // Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск, 2013. Т. 26. 184 с.

- Голдина Р.Д., Пастушенко И.Ю., Черных Е.М., Перевозчикова С.А., Голдина Е.В., Перевощиков С.Е. Городище Лобач и его окрестности в эпоху средневековья // Материалы и исследования Камско-Вятской археологической экспедиции. Ижевск, 2012. Т. 23. 264 с.

- Збруева А.В. История населения Прикамья в ананьинскую эпоху // Материалы и исследования по археологии Урала и Приуралья. М., 1952. Т. V, МИА № 30. 326 с.

- Каховский В.Ф. Чурачикский могильник в Чувашии // Советская археология. 1963. № 3. С.169-177.

- Коренюк М.С. Ананьинский звериный стиль: новые материалы из Пермского Прикамья // Ранний железный век от архаики до рубежа эр. Центры, перефирии и модели культурных взаимодействий: материалы тематич. науч. конф. СПб.: Скифия-принт, 2015. С. 48-51.

- Кузьминых С.В. Металлургия Волго-Камья в раннем железном веке (медь и бронза). М.: Наука, 1983. 257 с.

- Куринских О.И. Наконечники стрел ранних кочевников левобережного Илека VI-I вв. до н.э. (по материалам могильников у с. Покровка) // Российская археология. 2011. № 3. С. 42-54.

- Лепихин А.Н., Мельничук А.Ф. Гляденовское костище. Каталог коллекции из собрания Пермского музея. Пермь, 1999. Вып. 4. 78 с.

- Лепихин А.Н. Костища гляденовской культуры в Среднем и Верхнем Прикамье. Березники, 2007. 224 с.

- Лепихин А.Н., Мельничук А.Ф. Костище Слепушка на р. Сылве — жертвенное место поздней стадии развития гляденовской культуры // Исследования по археологии и истории Урала. Пермь, 1998. С. 48—70.

- Мельничук А.Ф. Материалы мезолитического Огурдинского поселения // Советская археология. 1989. Вып. 4. С. 244—249.

- Мокрушин В.П. Изучение городища Ермаши на территории г. Перми // У истоков археологии Вол-го-Камья (к 150-летию открытия Ананьинского могильника). Елабуга, 2008. Вып. 8. С. 98—107.

- Патрушев В.С., Халиков А.Х. Волжские ананьинцы (Старший Ахмыловский могильник). М., 1982. 280 с.

- Перескоков М.Л. Ананьинский комплекс Мокинского поселения-могильника // Археология Евразийских степей. 2019. № 2. С. 259-267.

- Перескоков М.Л., Якимова Д.А. Опыт статистического и пространственного анализа керамики Гляденовского костища (по материалам раскопок 2015-2018 годов): первые результаты // Археология Евразийских степей. 2021. № 2. С. 175—190.

- Пшеничнюк А.Х. Шиповский комплекс памятников (IV в. до н.э. — III в. н.э.) // Древности Южного Урала. Уфа: БФАН СССР, 1976. С. 35—131.

- Савченко Е.И. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону как археологический источник // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху: труды Донской археологической экспедиции ИА РАН, 2004—2008 гг. М.: Изд-во Ин-та археологии РАН, 2009. C. 221-328.

- Садыкова М.Х., Васильев В.Н. Поздние прохоровцы в Центральной Башкирии // Уфимский археологический вестник. 2001. Вып. 3. С. 55—80.

- Смирнов К.Ф. Вооружение савроматов. М.: Изд-во АН СССР, 1961. МИА № 101. 163 с.

- Чижевский А.А. Памятники позднего периода ананьинской культурно-исторической области // Археология Евразийских степей. 2017. № 4. С. 196—256.