Поселения хазарского времени в дельте Волги

Автор: Сарапулкин В.А., Соловьев Д.С., Котеньков С.А., Кравченко Э.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 268, 2022 года.

Бесплатный доступ

В 2019-2020 гг. в Камызякском районе Астраханской области были открыты два обширных поселения хазарского времени. Памятники располагались на берегах р. Болда в дельте Волги. Состав керамического комплекса, морфологические и технологические признаки керамики типичны для памятников салтово-маяц-кой культуры Донского бассейна. Некоторые особенности орнаментации столовых сосудов имеют близкие аналогии в материалах Северного Кавказа VII - нач. VIII в. Фрагменты амфор представлены типами, бытовавшими в юго-западном Крыму в пер. пол. IX в. В настоящий момент это первые и единственные известные памятники эпохи раннего Средневековья в столичном регионе Хазарии.

Дельта волги, хазарский каганат, салтово-маяцкая культура, поселения, керамический комплекс, амфоры

Короткий адрес: https://sciup.org/143180127

IDR: 143180127 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.268.245-255

Текст научной статьи Поселения хазарского времени в дельте Волги

Археологические исследования в дельте Волги, до недавнего времени, не показали наличия памятников, которые можно было бы связать с Итилем либо какими-то другими поселениями хазарского времени. Памятники эпохи раннего Средневековья представлены небольшими могильниками и отдельными

-

1 Исключением являются сообщения Константина Багрянородного о миссии Пет-роны Каматира и строительстве Саркела.

погребениями, содержавшими керамику салтово-маяцкого облика ( Гумилев , 1962. С. 56-57; 1965. С. 49-50; Васильев , 2001. С. 51; Котеньков , 2001; Котеньков, Ко-тенькова , 2007; Кутуков, Пантелеев , 2013) а также немногочисленными сборами фрагментов сосудов, атрибутированных авторами как «хазарские» ( Гумилев , 1966. С. 183, 187–189). Особняком стоят нижние слои городища Самосделка, где датированный хазарским временем горизонт содержит материалы, разительно отличающиеся от тех, что представлены в древностях салтово-маяцко-го круга ( Васильев , 2020. С. 70).

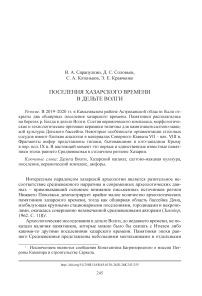

Определенную ясность в вопросе об облике материальной культуры раннесредневекового населения дельты Волги могут внести результаты работ, проведенных в 2019–2021 гг. экспедицией ООО «Археоцентр» (г. Астрахань) под руководством Д. С. Соловьева в окрестностях с. Семибугры Камызякского района Астраханской области. Д. С. Соловьев обследовал выявленный в 2006 г. объект археологического наследия – поселение Семибугры 1 ( Соловьев , 2020. С. 43–57), датированный первооткрывателем эпохой Золотой Орды ( Пальцев , 2007. С. 12). Памятник занимает бэровский бугор высотой 7 м, размерами 350 × 200 м, расположенный в правобережье р. Болда. В ходе осмотра местности выяснилось, что прилегающее к бугру пространство содержит значительное количество подъемного материала – в основном сероглиняной круговой керамики, рассеянной на значительной, порядка 150 га, площади. Непосредственно на бугре было заложено два шурфа, показавшие следующую ситуацию: под толщей намывов мощностью от 0,6 до 1 м прослежены два разделенные стерильной прослойкой слоя, практически целиком сформированные окатанным водой керамическим ломом, небольшим количеством шлака, костей рыб и животных. В верхнем слое были обнаружены бронзовая поясная пряжка с обоймой (рис. 1: 1, 2 ), изделие из кости – полая трубчатая кость МРС с отверстием, оселок, выточенные из стенок сосудов диски ( Соловьев , 2020. С. 43–57; Котеньков и др ., 2020. С. 82–84; Соловьев и др ., 2021. С. 99–104).

Керамический материал, собранный на поверхности и выявленный в шурфах, однороден и представлен тремя категориями: к первой относятся части сероглиняных сосудов, содержавших в составе формовочной массы примесь раковин речных моллюсков и небольшое количество окатанного речного песка (628 экземпляров, 13,2 % от общего числа находок). Это фрагменты изготовленных на гончарном круге медленного вращения горшковидных сосудов, тулово которых было покрыто линейным и линейно-волнистым орнаментом (рис. 1: 3–4, 6 ). Диаметр венчика колеблется в пределах 13–18 см. В данную категорию входят фрагменты более крупных сосудов (диаметр венчика 20–28 см), часть которых имела так называемые «ложновитые» венчики (рис. 1: 5 ).

Вторую категорию составили фрагменты круговых сосудов, состав формовочной массы которых характеризуется естественной примесью пылевидного песка при отсутствии видимых, искусственно введенных компонентов (4113 экземпляров, 86,7 %). Типологическое определение фрагментированной керамики данной категории затруднено, можно констатировать лишь наличие некоторого числа высокогорлых форм с венчиками большого (14–16 см) диаметра, носиками-сливами и ручками. Кроме того, незначительным количеством представлены миски с выраженным ребром (рис. 2: 3 ). Орнаментация

Рис. 1. Находки с поселения Семибугры 1

1 – поясная пряжка; 2 – обойма; 3–6 – кухонная керамика; 7–14 – столовая керамика 1–2 – бронза

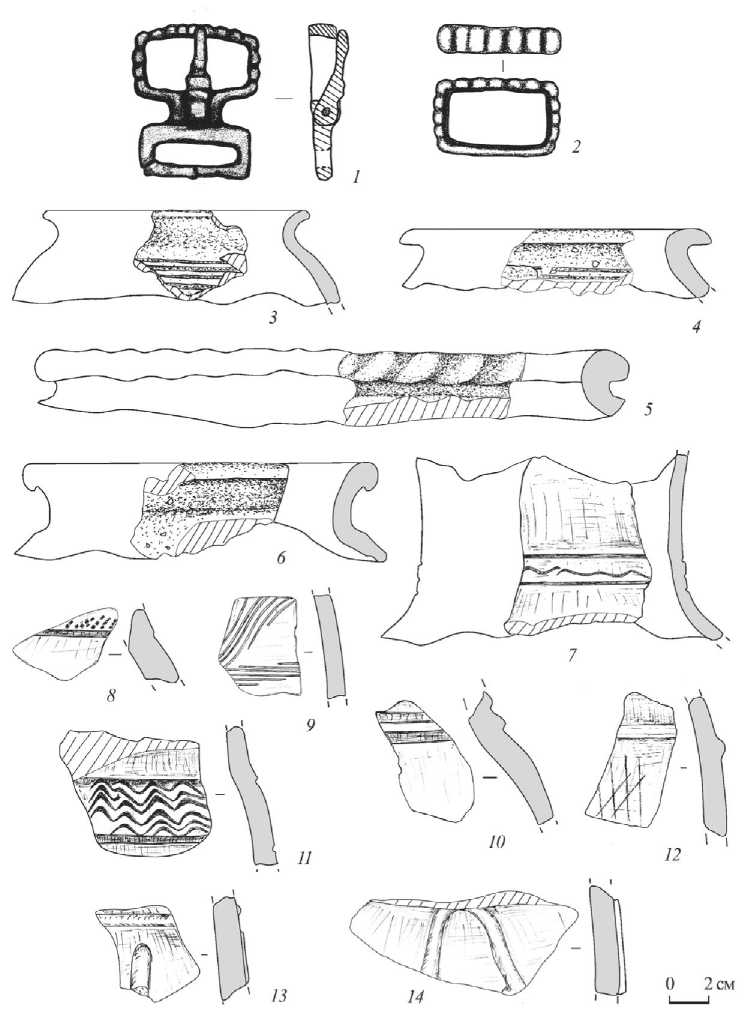

Рис. 2. Находки с поселения Семибугры 1 (1–9, 12) и Бараний бугор (10–11) 1–7, 10–11 – столовая керамика; 8–9 – ручки амфор; 12 – фрагмент кухонного сосуда представлена горизонтальными каннелюрами, вертикальными пролощенны-ми полосами, налепными валиками, часто украшенными вдавлениями, многорядной прорезной волной, отпечатками зубчатого штампа и т. д. (рис. 1: 7–14). Большинство фрагментов керамики данной категории имеет серый цвет (3804 экземпляра, 92,5 %), немногочисленные красноглиняные сосуды по составу формовочной массы и характеру орнаментации (включая состав минерального сырья) абсолютно идентичны сероглиняным.

Третью категорию составили предметы причерноморского импорта – фрагменты красноглиняных амфор (рис. 2: 8–9 ). Части сосудов данного вида обнаружены исключительно в подъемном материале (20 экз.).

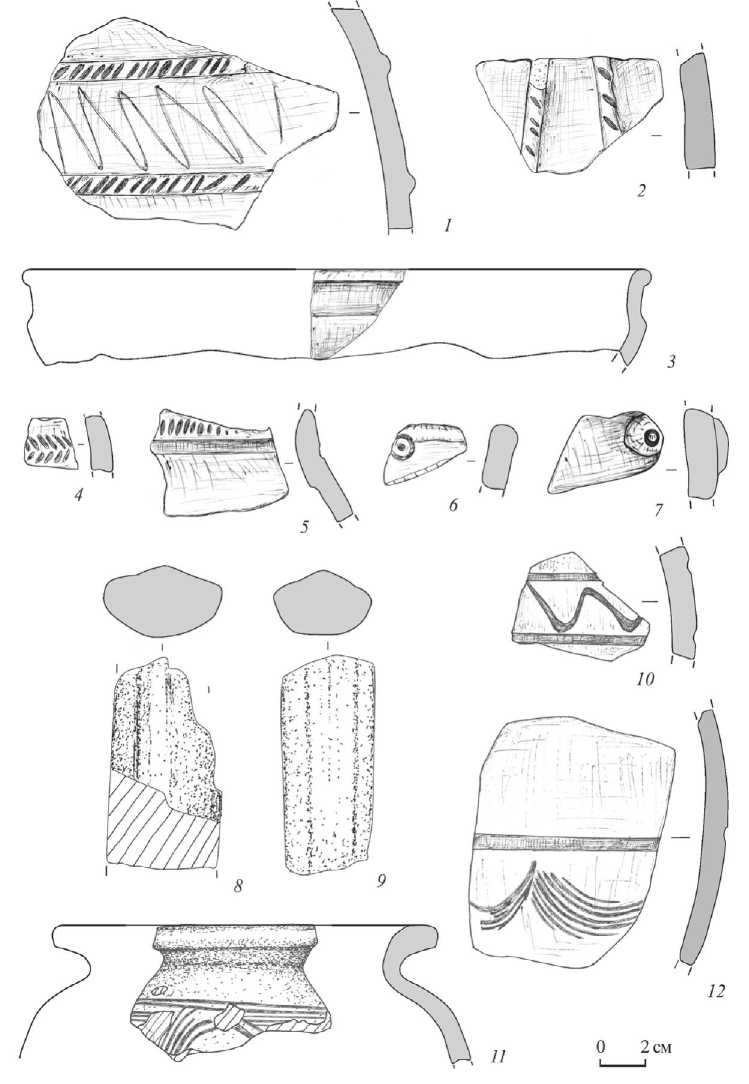

Работы на поселении Семибугры 1 вызвали значительный интерес местных жителей, благодаря чему стало известно о существовании еще одного похожего памятника. Проживающий в с. Бараний Бугор Д. И. Жахарналиев сообщил о находке фрагментов керамических сосудов, обнаруженных при сооружении погреба на территории личной усадьбы. Осмотр собранной им керамики подтвердил высказанное находчиком предположение о ее сходстве с материалами Семибугров. Кроме того, на прилегающей к селу территории, общей площадью порядка 200 га, обнаружено значительное количество (88 экземпляров, 19,4 % от общего числа материала, собранного на памятнике) фрагментов круговых и лепных, подправленных на круге кухонных горшков с линейным и линейно-волнистым орнаментом (рис. 3: 1–5 ), сероглиняных, орнаментированных пролощенными каннелюрами и полосами сосудов (324 экземпляра, 71,5 %), причерноморских амфор (41 экземпляр, 9,1 %). Культурный слой поселения, насколько можно судить по обнажениям, перекрыт мощным, 1,5–2, м намывом, археологические материалы оказались на поверхности при строительстве оросительной системы рисоводческого хозяйства и фиксируются в отвалах водого-нов. Поселение Бараний бугор расположено на левом берегу р. Болда, напротив поселения Семибугры 1.

Говоря о культурно-хронологической атрибуции выявленного материала, отметим, что состав керамического комплекса поселений Семибугры 1 и Бараний бугор – круговые кухонные горшки с линейной и линейно-волнистой орнаментацией, серо- и черноглиняные столовые сосуды с лощением, а также причерноморские амфоры – типичен для памятников салтово-маяцкой культуры эпохи раннего Средневековья. Отдельные виды керамики также находят аналогии в материалах салтово-маяцких и близких им генетически памятников. Кухонные горшки, украшенные линейно-волнистым орнаментом, и крупные пифосообразные сосуды с ложновитым венчиком широко представлены на поселениях и могильниках степных и лесостепных памятников Доно-Донецкого региона ( Ляпушкин , 1958. С. 108–110; Михеев , 1985. Рис. 15). Песок в составе формовочных масс подобных сосудов встречается повсеместно, раковины моллюсков характерны для памятников приморской зоны ( Плетнева , 1967. С. 106; Чхаидзе , 2012. С. 170).

Сероглиняные круговые сосуды, орнаментированные пролощеными линиями, горизонтальными каннелюрами, налепными валиками, составляют заметную часть керамического комплекса салтово-маяцкой культуры. В то же время некоторые из приемов орнаментации, весьма широко представленные на поселениях

Рис. 3. Находки с поселения Бараний бугор. Кухонная керамика 1–2 – круговые сосуды; 3–4 – лепные, подправленные на круге, сосуды; 5 – лепной сосуд

Семибугры 1 и Бараний бугор, нетипичны для памятников хазарского времени Донского региона.

Так, часть венчиков кувшинов, выявленных на каждом из памятников, имела украшения в виде прорезанного кольца, иногда расположенного на полусферическом налепе – так называемая имитация глаз (рис. 2: 6–7 ). На известных авторам сосудах салтово-маяцкого круга данный вид орнаментации не встречается. Близкое (но не идентичное) украшение присутствует на груболепном пифосе, происходящем с Сидоровского комплекса в среднем течении Северского Донца, датировка которого укладывается в рамки IX в. ( Кравченко , 2020. С. 93, Рис. 169: 8 ).

Другой, широко распространенный на памятниках дельты Волги элемент орнаментации – налепные валики с насечкой или овальными вдавлениями (рис. 2: 1–2 ) – в материалах салтово-маяцкой культуры встречается редко. Он зафиксирован на двух пифосах с «хутора гончаров» Маяцкого селища ( Плетнева, Красильников , 1990. С. 113) и небольшом трехручном кувшине из постройки 7-го поселения Новолимаревка ( Красильников , 2009. С. 108). Кроме того, отдельные находки крупных сероглиняных сосудов, орнаментированных расчлененными косыми наколами гребенчатого штампа либо насечками, налепными валиками, встречены на археологическом комплексе у с. Маяки в среднем течении Северского Донца ( Михеев , 1968. Табл. XIII, 3; Швецов, Кравченко , 1988; Ходжайов и др. , 2012. Рис. 6: 2 ). Налепные валики с насечкой широко представлены на керамике из гончарного производственного комплекса у станицы Змейской ( Бакушев , 2019. С. 103, 107–113), датируемого автором концом VII – началом VIII в. н. э.

Причерноморский импорт на поселениях Семибугры 1 и Бараний бугор представлен стенками желобчатых амфор (класс 36 по: Романчук и др. , 1995. С. 60–61) и амфор с мелкозональным рифлением (класс 24: Там же. С. 50–52). Оба вида сосудов имеют аналогии в комплексах первой половины IX в. Кроме того, значительная часть амфорного материала, в силу невыразительности фрагментов, не может быть однозначно атрибутирована2.

Таким образом, керамический комплекс поселений Семибугры 1 и Бараний бугор (рис. 2: 1–12 ) демонстрирует очевидную близость материалам салтово-ма-яцкой культуры. Некоторые его особенности объясняются как региональной спецификой, так и, возможно, хронологической позицией памятника.

Проведенные исследования позволяют высказать некоторые предположения относительно залегания слоев хазарского времени в дельте Волге. Как и предполагал Л. Н. Гумилев, они, по большей части, перекрыты наносами ( Гумилев , 1966. С. 127), однако это обстоятельство далеко не всегда делает их недоступными для археологов. В частности, на отдельных участках поселения Семибугры культурный слой выходит на поверхность – аллювиальные отложения, возможно, были уничтожены ветровой эрозией, в других случаях слои хазарского времени, залегающие под толщей наносов, были повреждены при строительстве оросительных систем, в результате чего археологический материал оказался на поверхности.

-

2 Авторы выражают признательность сотрудниками ГБУК «Херсонес Таврический» за помощь в определении амфорного материала.

Все это позволяет предположить, что дальнейшее археологическое изучение дельты Волги позволит выявить и другие памятники столичного региона Хазарии.

Список литературы Поселения хазарского времени в дельте Волги

- Бакушев М. А., 2019. Гончарный производственный комплекс раннесредневекового времени у станицы Змейской // Археологическое наследие: материалы и интерпретации / Отв. ред. Р. Ф. Фидаров. Владикавказ: Изд.-полиграф. предприятие им. В. А. Гассиева. С. 95–117.

- Васильев Д. В., 2001. Новые исследования на городище Мошаик // Археология Нижнего По волжье на рубеже тысячелетий. Материалы Всерос. науч.-практич. конф. 26–28 марта 2001 года. Астрахань: Изд-во АГПУ. С. 48–54.

- Васильев Д. В., 2020. Двадцать лет исследования Самосдельского городища: результаты, проблемы, интерпретация // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции Пермского главного государственного педагогического университета. Вып. XVI. Пермь: ФГБОУВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет». С. 64–75.

- Гумилев Л. Н., 1962. Хазарское погребение и место, где стоял Итиль // Сообщения ГЭ. Вып. XXII. Л.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 56–58.

- Гумилев Л. Н., 1965. Памятники хазарской культуры в дельте Волги // Сообщения ГЭ. Вып. XXVI. Л; М.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 49–51.

- Гумилев Л. Н., 1966. Открытие Хазарии (историко-географический этюд). М.: Наука. 192 с.

- Заходер Б. Н., 1962. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М.: Изд-во восточной литературы. 280 с.

- Котеньков С. А., 2001. Новые памятники древних болгар в Астраханском крае // Диалог культур Евразии: Вопросы средневековой истории и археологии. Изучение и сохранение ис торикокультурного наследия / Отв. ред. А. А. Бурханов. Казань: Изд-во ТГГИ. Вып. 2. С. 53–57.

- Котеньков С. А., Котенькова О. Ю., 2007. Раскопки на поселении Тумак-Тюбе в Астраханской области // Проблемы археологии Нижнего Поволжья: II Международная Нижневолжская археологическая конференция, г. Волгоград, 12–15 ноября 2007 г. Тез. докл. / Отв. ред. А. С. Скрипкин. Волгоград: Изд-во ВолГУ. С. 155–159.

- Котеньков С. А., Соловьев Д. С., Тимофеев А. А., 2020. Археологические исследования на бугре «Семибугры-I» в Камызякском районе Астраханской области в 2019 году // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края: сборник научных статей / Отв. ред. А. А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. Вып. XXVI. С. 81–86.

- Кравченко Э. Е., 2020. Сидоровский археологический комплекс на р. Северский Донец // Археология Евразийских степей. № 4 / Глав. ред. А. Г. Ситдиков. Казань. 312 с.

- Красильников К. И., 2009. Лощеная керамика из степного массива салтово-маяцкой культуры (типология, технология, орнаменты, клейма) // Степи Европы в эпоху Средневековья. Хазарское время. Донецк: Изд-во ДонГУ. Т. 7. С. 99–152.

- Кутуков Д. В, Пантелеев С. А., 2013. Исследование булгарских погребений домонгольского времени на территории Астраханской области // ПА. № 3 (5). С. 175–190.

- Ляпушкин И. И., 1958. Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона // Труды Волго-Донской экспедиции. Т. 1 / Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 85–150. (МИА; № 62.)

- Михеев В. К., 1968. Отчет об археологических исследованиях поселения салтово-маяцкой культуры у с. Маяки в 1968 г. // Архив ИА НАНУ. 1968/48.

- Михеев В. К., 1985. Подонье в составе Хазарского каганата. Харьков: Изд-во ХГУ. 148 с.

- Пальцев Е. А., 2007. Отчет об археологических разведках в Камызякском районе в 2006 году // Фонд археологии Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника.

- Плетнева С. А., 1967. От кочевий к городам (салтово-маяцкая культура) // МИА. Вып. 142. М.: Наука. 198 с.

- Плетнева С. А., Красильников К. И., 1990. Гончарные мастерские Маяцкого комплекса // Маяцкий археологический комплекс. Материалы Советско-Болгаро-Венгерской экспедиции / Отв. ред. С. А. Плетнева. М.: Наука. С. 92–139.

- Романчук А. Е., Сазанов А. В., Седикова Л. В., 1995. Амфоры из комплексов византийского Херсона. Екатеринбург. 110 с.

- Соловьев Д. С., 2020. Отчет об археологических разведках на территории Харабалинского, Камызякского и Енотаевского районов Астраханской области в 2019 году // Архив ИА РАН.

- Соловьев Д. С., Котеньков С. А., Тимофеев А. А., Стукалов Г. В., Коваленко А. В. 2021. Археологические исследования на поселении «Семибугры» в 2019–2020 гг. // Астраханские краеведческие чтения: сборник статей / Под ред. А. А. Курапова, А. Н. Алиевой. Вып. XIII. С. 99–104.

- Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич. Ходжайов Т. К., Швецов М. Л., Ходжайова Г. К., Фризен С. Ю., 2012. Население Подонцовья эпохи Золотой Орды (по материалам могильников у с. Маяки) // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 11. Донецк: Изд-во ДонНУ. С. 125–192.

- Чхаидзе В. Н., 2012. Фанагория в VI–X веках. М.: ИД Триумф-принт. 589 с.

- Швецов М. Л., Кравченко Э. Е., 1988. Отчет об археологических исследованиях экспедиции в 1988 г. // НА ИА НАНУ № 1988/165.