Последний ландмайстер немецкого ордена в Ливонии

Автор: Вебер Дмитрий Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 1 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлена деятельность последнего ливонского ландмайстера Немецкого ордена, секуляризировавшего владения духовно-рыцарской корпорации в 1561 г. Автор обращает значительное внимание на деятельность Кеттлера, связанную с религиозными вопросами. Приводятся просопографические данные рода Кеттлер (Кеттелер), говорящие о его вестфальском происхождении, что было распространенным явлением среди членов Ордена в рассматриваемый период. Кроме того, показано положение Ордена в последние годы его существования в Ливонии. Рассматривается в том числе и собрание гебитигеров Ордена 5 апреля 1560 г., отражающее настроения внутри духовно-рыцарской корпорации накануне секуляризации, связанные как с военно-политической обстановкой, вызванной Ливонской войной, так и с религиозным вопросом.

Протестантизм, секуляризация, кеттлер, гебитигер, немецкий орден

Короткий адрес: https://sciup.org/147218990

IDR: 147218990 | УДК: 940.18

Текст научной статьи Последний ландмайстер немецкого ордена в Ливонии

На рубеже 1550–1560-х гг. в Европе активно решались религиозные и политические вопросы, зачастую связанные с Реформацией. Не стала исключением и самая восточная часть Священной Римской империи – Ливонская конфедерация. Один из главных политический игроков в данном регионе, Немецкий орден, оказался к этому времени в крайне непростой ситуации, обусловленной не только Ливонской войной, начавшейся в 1558 г., но и внутренним кризисом духовно-рыцарской корпорации, что в итоге привело к ее ликвидации в регионе. В связи с этим представляется необходимым обратить внимание на выбранную Готтхардом Кеттлером, последним ливонским ланд-майстером, стратегию и на предпринимаемые им действия, направленные на сохранение Ордена.

Прежде всего, следует отметить, что последний глава Немецкого ордена в Ливонии, как и его предшественники и многие другие братья Ордена, происходил из Вестфалии. Но, в отличие от многих семейств этого региона [Вебер, 2012. С. 158], представители рода Кеттлер (Кеттелер), за исключением самого Готтхарда, не вступали в Орден.

Будущий герцог Курляндский и Семи-гальский происходил из ветви Ной-Ассен и Хофенштадт и был сыном Готтхарда II Ной-Ассен и Сибиллы Софии фон Нессельроде [GHdA, 1987. S. 117] (см. таблицу). Он родился в 1517 г. и изначально готовился родными к принятию духовного сана [Helmsing, 1868. S. 66].

В этой связи, прежде чем далее обратиться к событиям в Ливонии, кажется целесообразным обратить внимание на эволюцию его религиозных взглядов, поскольку вопрос протестантизма был одним из наиболее обсуждаемых, наряду с проблемой военных неудач, как во время переговоров Ордена, так и на внутренних собраниях ге-битигеров. Кроме того, лютеранство оказало ощутимое влияние на сценарий проведенной секуляризации орденских владений.

Старший брат ландмайстера, Вильгельм Кеттлер был епископом Мюнстера. Сложно сказать, насколько тесным было общение между ними, однако следует заметить, что Вильгельм Кеттлер был снят с занимаемой должности из-за склонности к протестантизму вскоре после пребывания Готтхарда в Империи, где он присутствовал на лекциях Меланхтона.

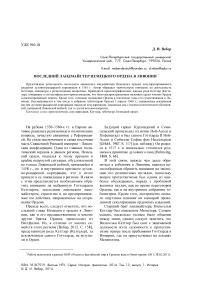

Род Кеттлер, линия Ной-Ассен и Хофенштадт

|

Номинант |

Браки |

|

I. Ротгер Кеттлер III (* 1346, † 1418) |

Елизавета Фолленшпит |

|

II. Корд Кеттлер Ассен (* 1372, † 1446) |

Елизавета фон Гемен |

|

III. Госвин Кеттлер Ассен (* ок. 1400, † ок. 1471) |

Елизавета фон Ханцфельд |

|

IV. Готтхард I Кеттлер Ной-Ассен (* 1450, † 1518) |

Маргарита фон Бронхорст и Батенбург |

|

V. Готтхард II Кеттлер Ной-Ассен (* 1480, † 1556) |

Сибилла София фон Нессельроде |

|

VI. Готтхард Кеттлер (* 1517, † 1587) |

Анна Мекленбургская |

|

VI. Вильгельм Кеттлер (* ок. 1512, † 1582) |

Неизвестно |

Сост. по: [Glasmeier, 1925. S. 114].

Кроме того, по мнению Т. Каллмайера, изначально будущий ландмайстер был вполне дисциплинированным католиком, поскольку пребывал при дворе Германа V фон Вида, архиепископа Кельнского, в должности гоф-юнкера в период 1537–1538 гг. [Militzer, 1991. S. 12], что могло повлиять на желание Кеттлера вступить в Немецкий орден [Kallmeyer, 1851. S. 41].

Нельзя исключать возможность в Кельне знакомства Кеттлера с евангелическими идеями, поскольку он мог наблюдать нарастающую борьбу между католическим и евангелическим учениями. Напомним, что именно в 1538 г. вышло в свет «Руководство христианского учения» (Handbuch der christ-lichen Lehre), составленное Иоганном Гроп-пером, каноником собора св. Гереона в Кельне, в котором был поднят вопрос о необходимости религиозных реформ [Ennen, 1879. S. 735]. Судя по всему, архиепископ был не удовлетворен этой работой, поскольку вскоре им были инициированы религиозные дискуссии в Хагенау, Вормсе и Регенсбурге, проходившие вплоть до 1541 г. В итоге, в 1543 г. в Кельн был приглашен Меланхтон с целью выработки проекта реформы церкви [Tyson, 1993. P. 9].

Также в 1542–1543 гг. архиепископ призвал Мартина Буцера. Последний должен был проповедовать идеи евангелической веры, в том числе и в кафедральном соборе. Проповедник стремился восстановить практику ранней Церкви, сохранив в основе старую литургию и церковный устав. В частности, он совместно с Меланхтоном работал над систематизацией богословия, книгами церковной дисциплины и общих молитв, а также трактатами по рукоположению в ранней Церкви.

Утверждение, что с конца 1530-х гг. идеи протестантов становятся все более популярными на территории архиепископства, доказывается не только проводимой архиепископом линией, но отношением к этому вопросу сословий. Результатом усиления позиций лютеран стал проведенный 23–26 июля 1543 г. в Бонне ландтаг. Присутствовавшие на нем сословия, за исключением духовенства, одобрили поддержку Реформации архиепископом [Varrentrapp, 1878. S. 259]. Для архиепископа эти события обернулись отлучением 16 апреля 1546 г. и последующим отстранением от кафедры, санкционированным папой Павлом III, и в 1547 г. фон Вид окончательно сложил с себя полномочия [Deckers, 1840. S. 108].

Данный краткий обзор показывает, что в период пребывания при дворе архиепископа Кеттлер не мог не наблюдать усиление позиций лютеран в этом регионе. Дальнейшее его знакомство с евангелическим учением продолжилось уже в Ливонии. К моменту, когда он стал главой Ордена, число сторонников протестантизма было уже достаточно велико, в том числе и среди братьев духовнорыцарской корпорации («…Religio Catholica tota tunc a Livonia exulabat, ut ne quidem vesligia illius ibi apparerent…») [Piasecio, 1645. P. 51]. Несмотря на достаточно лояльное отношение к новому учению, выбор будущим ландмайстером в его пользу, судя по всему, был окончательно сделан только в 1556 г. во время пребывания по делам Ордена в Империи. Целью той поездки была вербовка войск в связи с подготовкой в Ливонии войны с архиепископом Рижским. Вскоре после его отъезда коадъютором ландмайстера Галена был избран Вильгельм фон Фюрстенберг, сторонник антипольской партии. Сложно сказать, был ли это преднамеренный политический ход с целью удаления активного сторонника пропольской партии, однако на самого Кеттлера поездка в Империю оказала определенное влияние. После пребывания в Виттенберге он окончательно пришел к выводу о преимуществе протестантизма в варианте Аугсбургского вероисповедания.

Еще занимая должность комтура Дюна-бурга, он изъявлял желание открыть протестантскую школу, в которой изучались бы основы нового учения. С этой целью он отправил посланника к рижскому хаускомтуру Георгу фон Зиборгу, чтобы последний пригласил Давида Цитреуса из Ростока для основания протестантской школы или гимназии в Пернау [Henning, 1848. S. 211]. Это послание говорит не только о склонности Готтхарда Кеттлера к новой вере, но и показывает отношение к религиозному вопросу внутри Ордена. Тот факт, что хаускомтур должен был выполнить это поручение, указывает на то, что у евангелического учения в духовной рыцарской корпорации были еще сторонники, помимо будущего ланд-майстера. Однако внешнеполитическая обстановка отнюдь не способствовала реализации этих планов.

Как известно, в 1558 г. началась Ливонская война, ускорившая ликвидацию Ордена в Ливонии. В сложившихся на тот момент условиях духовно-рыцарская корпорация была практически не в состоянии оказать должного сопротивления. После того как Готтхард Кеттлер занял должность ланд-майстера, он стал предпринимать активные попытки выйти из сложившегося кризиса. Как свидетельствует хронист Бальтазар Руссов, «…он выкупил замок Ревель у кнехтов, занимавших его от имени короля датского, но не получавшим никакого известия от него и занял его; он заботился и искал средств также к тому, как бы остановить неприятеля, чтобы остановить его движение вглубь Ливонии. Для этого он должен был заложить некоторые земли и замки. Тогда он заложил замок Грубин герцогу прусскому и за двор в Кегеле, лежавший недалеко от Ревеля, он взял с города 30 000 талеров; на эти деньги он нанял ратников и около Мартинова дня в 1559 г. со значительным войском выступил в поход» («…Do hefft he van de knechten dat huβ Reuel, so se van wegen des Köninges tho Dennemark in hadden, unde kein vorvolge van dem Köninge vornemen, affgehandelt, unde wederumme ingenamen, unde heft sick ock bekümmert unde Rath gesocht, wo dem Erffijnde geweret möchte warden, dath he sijnen Voet nicht wijder in Lijfflandt setten mochte, Denwegen hefft he etliche Hüser unde Lande vorsetten unde vorpanden möten, do heft he dat Huβ Grubijn dem Hertoch tho Prüssen vorsettet, und up den hoff tho Regel, nicht wijt van Reuel gelegen, heft he van der Stadt dörtlich dusent Daler genamen, und emit dem Gelde Krijgesuolck angenamen, unde gegen Martini Anno 1559. mit einer stadlicher Krijgesmacht int Feltd gerücket…») [Russow, 1848. S. 58]. Серьезных результатов этим походом добиться не удалось. Кроме того, в очередной раз стала очевидной ограниченность возможностей ландмайстера, принимая во внимание факт заклада замков для получения финансов на проведение войны. Серьезность залоговой ситуации можно проследить, в частности, по Pacta Subjectionis, согласно которому образовывалось герцогство Курляндское и Семигальское, и во главе его вставал Готт-хард Кеттлер. В той части документа, где говорится об определении границ герцогства, упоминается залог ландмайстера нескольких замков и польскому королю. В частности, среди перечисленных территорий фигурируют «…и те замки, которые нам заложены в сумме 80 000: Голдинген, Ха-зенпот, Дурбен, Виндау…» («…et illas arces, quae Nobis oppignoratae sunt, Goldingen, Ha-senpoth, Durben, Windaw, in summa octua-ginta millium…») [Pacta Subjectionis…, 1807. S. 88]. Выступление в качестве заемщиков прусского герцога и польского короля отчетливо показывает как политическую ориентацию Кеттлера, так и степень финансовых затруднений, которые испытывали и Орден, и его руководитель.

В особенности эта позиция проявилась в следующем году. Получив окончательный отказ в поддержке со стороны Империи, ландмайстер обратился к польской короне с весьма успешной просьбой. Однако в начале весны 1560 г. Кеттлер получил от короля Сигизмунда послание, в котором выражалось недовольство разногласиями между Орденом и архиепископом Рижским, поскольку их противоречия осложняли сопротивление русским [Index Corporis…, 1835.

№ 3233]. Аналогичные мысли были изложены и в письме архиепископу Вильгельму [Grefenthal, 1847. S. 596].

Попытка повлиять на изменение не увенчалась успехом ни со стороны ландмайстера, ни со стороны польского короля. В сложившейся обстановке, согласно Б. Хайкингу, автору трактата «Ius eligendi ducem, statibus…», секуляризация территории Ордена в Ливонии позволила сохранить под контролем хотя бы некоторую часть «немецких» земель [Heyking, 1736. P. 5]. Любопытно в данном контексте отметить, что он выстраивает логическую связь между обретением независимости ливонской ветвью духовно-рыцарской корпорации при Плеттенберге и событиями рубежа 1550–1560-х гг. Последние он оправдывает отсутствием помощи со стороны Империи («…Hic primum pendebat a Supero Ordinis Teutonici Prussia Magistro: sed Plet-tenbergius Magister Ordinis in Livonia, certa pecunlae vim ad ejus Superioritate se ordinem-que suum liberabat. Qui facto Livonia civitas libera evasit…Cum sui Ordinis Magistro, Got-thardo Kettler, Livonia bello infolici implicata, adversus vim hostium sese defendere amplius non posset, omnibus porsus auxiliis a Caesare atque Ordinibus Imperii destitura; id tandem consilii Magister Ordinis ac status Livoniae unversi, facta deliberatiotie unanimiter cepere ut tutelae Regis Poloniae … In hoc subjectionis formam conseciebat Sigismundus Augustus Poloniae Rex, & hoc pacto Magistro Ordinis, Gotthardo Kettler, cessit Curlandiae & Semiga liae, in Ductum tanguam feudum haereditarum; Pacta subjectionis conficiebanque Vilnae d. XXVIII. Nov. An. 1561… ») [Ibid. P. 6]. На первый план, таким образом, выдвигается политический, светский аспект, а отнюдь не религиозный.

Однако следует отметить, что во время переговоров, проходивших в Вильне в 1559 г., он стремился сохранить «принятую религию» (angenomennen Religionen) («…religionem apud nos usu receptam…») [Kallmeyer, 1851. S. 42]. Упоминание о протестантизме, как angenommen Religion, на фоне всего описанного выше, рисует перед нами картину широкого распространения учения Лютера и Меланхтона в Ливонии. Помимо этого, Кеттлер выступал за сохранение прав курляндского рыцарства [Gre-fenthal, 1847. S. 123]. С одной стороны, это показывает продолжение линии ландмайсте- ров Ордена по подтверждению прав и привилегий, о чем речь шла в первой главе, а с другой – связь между политическими и религиозными процессами в государстве духовно-рыцарской корпорации и то важное место, которое занимали сословия в этих процессах.

Дальнейшее развитие идеи польского подданства было обсуждено на собрании орденских гебитигеров, организованном Кеттлером 5 апреля 1560 г. в Риге [Ziegenhorn, 1772. S. 9]. Ландмайстером было озвучено плачевное положение Ордена, от которого «осталось только имя» («…die umgänglich nothwendige Auflösung des Ordens, des fast nur noch dem Namen nach bestand…») [Kall-meyer, 1851. S. 44], и он совместно с гебити-герами пришел к выводу, что следует еще раз предпринять попытку переломить ход войны, прибегнув к иноземной помощи, под которой в сложившихся обстоятельствах, скорее всего, понималась Польша.

Нам представляется, что не менее важным был предложенный вариант дальнейшего развития событий, если эти усилия окажутся тщетными. Предполагалось, что можно было бы вывести земли из кризиса путем принятия ландмайстером титула светского государя и заключением брака («…im Fall durch eine christliche Verheiratung er-götzliche Mittel zum Heil den armen bedrück-ten Landen zu fiinden sich auf alle Ordenslande zu Liefland al seine natürlicher Erbfürst bei dem zuträglichen Potentaten, zu verändern und zu verheiraten») [Ibid. 1878. S. 45]. Хотелось бы сделать два замечания по указанному отрывку.

Во-первых, важно отметить, что под «christliche Verheiratung», судя по всему, понимается заключение брака с представительницей именно протестантской фамилии (что следует из данной формулировки), являющегося аналогом «christliche Ehe» [Kaw-erau, 1892. S. 52; Dietrich, 1970. S. 21]. Доказательством служит сделанный выбор в пользу Анны Мекленбургской, исповедующей протестантизм.

Во-вторых, важен сам факт обсуждения возможности заключать брак. Конечно, это естественно для светского государя. Но восприятие этого гебитигерами Ордена как одного из средств выхода из кризиса может говорить нам о понимании необходимости изменения дипломатической стратегии.

В то время как в Средние века и раннее Новое время заключение династических браков служило средством создания или укрепления союзов, Немецкий орден не имел такой возможности из-за приносимого братией духовно-рыцарской корпорации обета целибата.

Упомянутое собрание гебитигеров позволяет нам говорить и о взаимосвязи между секуляризацией и Реформацией в Ливонии. Была озвучена мысль, что если не удастся осуществить перелом в войне, то результатом «…предполагается скоропостижное падение и разделение христианских сословий и чистого и благословленного Слова Божия к необратимой гибели не только в Ливонии, как оплоте христианства, но и во всех соседних землях…» («…plötzlich Untergang und Zetrennung der christlichen Gemeine und das reinen seeligmachenden Wortes Gottes nicht allein über Liefland, als eine Vormauer der Christenheit, sondern in die Längde und endlichen über alle benachbarten Christen Lande zu unwiederbringlichen Verderb zu vermuthen…») [Russow, 1848. S. 44]. Этот фрагмент представляется интересным по двум причинам. С одной стороны, он описывает положение протестантизма в Ливонии незадолго до секуляризации. Отрывок говорит не только о территориальной популярности евангелического учения – «…в Ливонии…и соседних землях…», но и подчеркивает известность самого учения среди сословий. Об этом напрямую не говорится, но в тексте мы можем заметить, что, высказывая озабоченность относительно будущего Ливонии, ландмайстер и гебитигеры ставят сословный и религиозный вопрос в один ряд. Отношение к Ливонии, как к «…оплоту христианства…» вполне объяснимо для духовно-рыцарской корпорации. Но хотелось бы остановиться на другом моменте. При обсуждении вариантов выхода из кризиса, наряду с возможностью вступать в брак, была озвучена следующая мысль. В тексте говорится о том, что «…для лиц и всего Ордена, в то время как земли теряются посредством сомнительных иллюзий и утешений, было бы славно, полезно и по-христиански, достигнуть успокоения через христианское изменение…» («…es christ-licher und zuträglicher, auch den Personen und ganzen Orden rühmlicher ware, Hülfe und Errettung durch Christliche Veränderung zu erholen und zu Erlangen, als durch zweifel- hafftigen Wahn und ungewissen Trost die Lande zu verlieren und derselben vertrieben zu warden…») [Kallmeyer, 1851. S. 45]. Под «христианским изменением», судя по всему, следует понимать именно принятие протестантизма, в пользу чего свидетельствует не только склонность Кеттлера к евангелической вере, но и уже упомянутое суждение о возможности вступить в брак. Нарушение целибата и de facto, и de jure ставило под угрозу существование корпорации. В ее уставе это было одним из главных обязательств, которое брали на себя вступавшие в Орден.

Последний ландмайстер в Ливонии XVI в. оказался в крайне непростой ситуации, связанной с началом Ливонской войны. Все предпринимаемые попытки решить возникшие трудности либо привлечением помощи со стороны, либо использованием собственных финансовых инструментов не привели к желаемому результату. Напомним, что основная дипломатическая деятельность ланд-майстера была направлена на контакты с Империей и Польшей. Последнее обстоятельство объясняется усилением прополь-ской партии внутри духовно-рыцарской корпорации, представителем которой был и Готтхард Кеттлер, что в конечном счете обусловило принесение им вассальной присяги именно королю Польскому. Это событие позволяет обратить внимание и на религиозный аспект деятельности Кеттлера, который тесно связан с политическим. Секуляризация, проведенная ландмайстером, безусловно, произошла под воздействием неудач в Ливонской войне и была выполнена по уже известному сценарию некоторых баллеев на территории Священной Римской империи и, главным образом, орденских земель в Пруссии в 1525 г., однако необходимо учитывать и индивидуальность реформатора. Знакомство с идеями лютеранства в Виттенберге и непосредственно в Ливонии способствовало возникновению у Кеттлера симпатий к этому варианту протестантизма, что проявлялось как в поддержке развития протестантских школ, так и в отстаивании этой веры на переговорах с польским королем – сторонником католицизма. Трансформация орденских владений в светское герцогство именно через принятие протестантизма была бы маловероятна без его личного отношения к евангелическому вероучению.

THE LAST TEUTONIC ORDER’S LANDMASTER IN LIVONIA

Список литературы Последний ландмайстер немецкого ордена в Ливонии

- Вебер Д. И. Реформация и Немецкий орден в Ливонии: влияние Вестфалии//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. 2012. Т. 11, вып. 8: История. С. 157-162.

- Deckers M. Hermann von Wied. Erzbischof und Kurfürst von Köln. Köln: M. Du Mont-Schauberg, 1840. 269 S.

- Dietrich H. Das protestantische Eherecht in Deutschland bis zur Mitte des 17 Jahrhunderts. München: Jus Ecclesiasticum, 1970. Bd. 10. 266 S.

- Ennen L. Gropper Johannes//Allgemeine Deutsche Bibliographie. Leipzig, 1879. Bd. 9. S. 734-740.

- Genealogisches Handbuch des Adels. Limburg: C.A. Starke, 1978. Bd. 67. 472 S.

- Glasmeier H. Das Archiv der Freiherren von Ketteler in Harkotten. Archivfahrten kreuz und quer durch Westfalen//Westfälisches Adelsblatt. 1925. Bd. 12. Heft 2. S. 113-116.

- Grefenthal B. Bartholomaus Grefenthals Livlandische Chronika//Monumenta Livoniae Antiquae. Riga; Leipzig, 1847. Bd. 5. 748 S.

- Helmsing J. T. Die Reformationgeschichte Livlands in ihren Grundzügen dargestellt. Riga: Bacmeister, 1868. 78 S.

- Henning S. Livländische Churländische Chronica//Scriptores rerum Livonicarum. Riga; Leipzig, 1848. Bd. 2. S. 195-291.

- Heyking B. H. Jus eligendi Ducem, statibus Curlandiae et Semigalliae ex principiis juris naturalis vindicatum. Warshau, 1736. 81 p.

- Index Corporis Historico-Diplomatici Livoniae, Estoniae, Curoniae. Riga; Dorpat: Eduard Franzen’s Buchhandlung, 1835. Bd. 2. 414 S.

- Kallmeyer T. Die Begründung der evangelisch-lutheranischen Kirche in Kurland durch Herzog Gotthard. Riga: Kymmel, 1851. 224 S.

- Kawerau W. Die Reformation und die Ehe. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte des sechzenten Jahrhunderts//Schriften des Verein für Reformationgeschichte. Halle, 1892. № 39. 104 S.

- Militzer K. Die Aufnahme der Ritterbrüdern in den Deutschen orden. Ausbildungstand und Aufnahmevoraussetzungen//Die Kriegswesen der Ritterorden im Mittealter. Torun, 1991. S. 7-17.

- Pacta Subjectionis inter Regem Sigismundum Augustum et Magistrum Gotthardum Kettler, inita Vilnae die XXVIII Novembris Anno MDLXI. Mitau: I. I. Stevenhagen und Sohn, 1807. 221 p.

- Piasecio P. Chronica gestorum in Europa singularium. Cracoviae: Francisci Caesarij, 1645. 536 p.

- Russow B. Chronica der Provintz Lijfflandt//Scriptores Rerum Livonicarum. Riga; Leipzig, 1848. Bd. 2. S. 1-194.

- Tyson J. R. A Protestant City Handbook from the Mid-Sixteenth Century//The Sixteenth Century Journal. Kirksville, 1993. Vol. 24. No 1. P. 3-20.

- Varrentrapp C. Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln. Leipzig: Duncker & Humblot, 1878. 416 S.

- Ziegenhorn C. G. Staatsrecht der Herzogthümer Curland und Semgallen. Königsberg, 1772. Bd. 2. Beil. № 50. 153 S.