Последовательное применение рекомбинантных факторов системы свертывания крови в интенсивной терапии массивного кровотечения вследствие эмболии амниотической жидкостью

Автор: Кулигин А.В., Лушников А.В., Зеулина Е.Е.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Акушерство и гинекология

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Эмболия амниотической жидкостью (ЭАЖ) - одно из наиболее грозных осложнений беременности, родов и раннего послеродового периода, характеризующееся высокой материнской летальностью. Выраженным клиническим проявлением ЭАЖ является развитие коагулопатии, сопровождающейся гипокоагуляцией и активацией фибринолиза. В последние годы для купирования коагулопатии, вызываемой попаданием амниотической жидкости в кровоток матери, успешно применяются рекомбинантные факторы системы свертывания крови, к которым относятся: концентрат протромбинового комплекса и Vila - активированный фактор системы свертывания крови (Эптаког альфа активированный). Представлен клинический случай успешного последовательного применения указанных факторов системы свертывания крови в комплексной интенсивной терапии коагулопатического синдрома у пациентки с ЭАЖ. Клинические проявления ЭАЖ развились в ближайший послеоперационный период родоразрешения путем кесарева сечения. Целью публикации является иллюстрация неравнозначности указанных препаратов и обоснование необходимости применения каждого из них при наличии клинических показаний, подтвержденных результатами лабораторных исследований.

Коагулопатия, рекомбинантные факторы системы свертывания крови, эмболия амниотической жидкостью

Короткий адрес: https://sciup.org/149135433

IDR: 149135433 | УДК: 618.346-008.8-005.7:612.115]-039.72(045)

Текст научной статьи Последовательное применение рекомбинантных факторов системы свертывания крови в интенсивной терапии массивного кровотечения вследствие эмболии амниотической жидкостью

E-mail: avel1971@rambler нений беременности, родов и раннего послеродового периода, которое сопровождается высокой материнской летальностью. В США указанное критическое состояние является причиной 7,6% материнской смертности, в Австралии — 8%, в Англии — 16%, в Российской Федерации — 8,2-10,3% [1-5]. Основ- ные проявления указанного критического состояния следующие: развитие артериальной гипотонии, шока, дыхательной недостаточности, гипоксии и коагулопатии с массивным кровотечением. Несмотря на тяжесть клинических проявлений указанных синдромов, при своевременной диагностике и комплексных реанимационных мероприятиях возможно достижение благоприятного результата.

Одним из направлений интенсивной терапии ЭАЖ является коррекция развивающейся коагулопатии, важным компонентом которой является применение рекомбинантных факторов системы свертывания крови. Максимально раннее применение этого класса препаратов зафиксировано в клинических рекомендациях и протоколах лечения: «Эмболия амниотической жидкостью: интенсивная терапия и акушерская тактика» № 15-4/10/2-7317 от 20.10.2017 г. и «Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве», утвержденных в 2016 г. и пересмотренных в 2018 г. В настоящее время наибольшее применение в лечебно-профилактических учреждениях родовспоможения Российской Федерации имеют VIIа-рекомбинантный фактор (Эптаког альфа активированный; коммерческие названия: Коагил VII и НовоСэвен) и концентрат протромбинового комплекса, содержащий комплекс II, VII, IX и X факторов системы свертывания крови (коммерческие названия: Протромплекс 600, Октаплекс, Коаплекс). Для указанных препаратов характерны следующие особенности действия: если концентрат факторов протромбинового комплекса способен быстро восполнить дефицит ряда плазменных факторов системы гемостаза (опережая эффект плазмы на 30-40 мин, фактически выигрывая время на размораживание плазмы и криопреципитата), то Эптаког альфа активированный действует более локально, обеспечивая формирование «суперплотного» сгустка в зоне повреждения.

Однако среди ряда врачей анестезиологов-реаниматологов и акушеров-гинекологов бытует мнение, что действие этих препаратов абсолютно одинаково и никакой разницы между ними не существует. Представленный нами клинический случай призван проиллюстрировать нерациональность такого мнения и подтвердить наличие четких показаний к применению как концентрата протромбинового комплекса, так и Эптаког альфа активированного.

Клинический случай. В качестве примера приведем случай успешного лечения пациентки Б., находившейся на лечении в ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» (ГУЗ КПЦСО) с 09.01.2020 г. по 23.01.2020 г.

ГУЗ КПЦСО является ведущим медицинским учреждением родовспоможения Саратовской области, имеющим 130 акушерских и 17 гинекологических коек. В центре оказывается круглосуточная экстренная и плановая медицинская помощь беременным, роженицам и родильницам Саратова и Саратовской области. Анестезиолого-реанимационная помощь оказывается отделением анестезиологии-реанимации, имеющим в своем составе 14 анестезиологических точек (3 — в операционных, 6 — в родильных залах, 1 — в обсервационном боксе и 4 — в малых операционных акушерского, гинекологического и поликлинического отделений; в отделении вспомогательных репродуктивных технологий и палатах реанимации и интенсивной терапии (РиИТ) на 6 коек (2 палаты по 3 койки), а также выхода из наркоза на 9 коек (2 и 4 койки акушерского профиля и 3 койки гинекологического профиля).

Пациентка Б. 32 лет, массой тела 82 кг при росте 176см, поступила в акушерское отделение патологии беременности 09.01.2020 г. в плановом порядке из одного из близлежащих районов Саратовской области. По результатам осмотра и обследования в течение первых суток установлен диагноз:

Основное заболевание: Беременность 40 недель. Головное предлежание.

Осложнения основного заболевания: Хроническая гипоксия плода. Нарушение гемодинамики Iа степени.

Сопутствующие заболевания: Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Миопия слабой степени. Анемия беременных легкой степени (НЬ=94г/л, Эр=3,49х1012/л; Ht=25,8%; при этом уровень Тр=403х109/л). Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу.

В анамнезе: трое самопроизвольных неосложненных срочных родов (2006, 2011, 2017 гг.), два самопроизвольных выкидыша (2010 и 2017 гг., в сроке 3 и 6 нед. беременности соответственно), замершая беременность в 2015 г. при сроке 7 нед. По поводу последнего выкидыша и замершей беременности выполнялись выскабливания полости матки. Гинекологический анамнез отягощен эрозией шейки матки, по поводу которой выполнена диатермокоагуляция в 2011 г., и эндометриозом, осложнившимся эпизодом метроррагии в 2018 г.

С настоящей беременностью встала на учет в женскую консультацию по месту жительства при сроке беременности 9 нед., наблюдение регулярное, течение беременности без осложнений. Составлен консервативный план ведения родов, отмечен повышенный риск гипотонического кровотечения в ранний послеродовой период (учитывая предстоящие IV роды). Назначено лечение спазмолитиками (дротаверин 40 мг 3 р/д перорально), препараты железа (Феррум Лек 100 мг перорально 1 р/д), санация родовых путей хлоргексидином 160 мг/сут вагиналь-но. С 09.01.2020 г. по 15.01.2020 г. пациентка наблюдалась в условиях акушерского отделения патологии беременности. Исходные показатели системы гемостаза были в пределах нормы (фибриноген — 4,6 г/л; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)=27 с; международное нормализованное отношение (МНО)=0,92), равно как и данные биохимического анализа крови.

В 00 ч 40 мин 16.01.2020 г., с началом родовой деятельности, пациентка переведена в родовое отделение. В течение десяти мин после перевода освоена периферическая вена катетером 18G, внутримышечно введено 40 мг дротаверина. Начато КТГ-мониторирование. Однако при записи КТГ обращено внимание на возникшие ранние децелерации после каждой схватки с падением ЧСС плода до 80– 90 в мин, с последующим восстановлением сердечного ритма. В 01 ч. 22 мин. выполнена амниотомия, в результате которой установлен мекониальный характер околоплодных вод. Учитывая полученные данные клинических и инструментальных исследований, диагностирован острый дистресс плода, что потребовало изменения плана ведения родов на оперативный (кесарево сечение), принимая во внимание отсутствие условий для быстрого родоразрешения пациентки через естественные родовые пути (открытие шейки матки составляло 3 см). В 01 ч. 30 мин. 16.01.2020 г. пациентка переведена в операционную.

По результатам осмотра врача — анестезиолога-реаниматолога, учитывая прием жидкости менее одного часа назад и обусловленный этим высокий риск аспирационных осложнений, в качестве метода хирургического обезболивания избрана спинальная анестезия с резервным вариантом обезболивания в виде тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) с миоплегией и искусственной вентиляцией легких (ИВЛ), что и было выполнено путем субарахноидального введения 4 мл 0,5%-го раствора бупивакаина на фоне стандартной премедикации (атропин сульфат 0,5 мг в/в, Дексаметазон 8 мг в/в, Феназепам 1 мг в/в). Начало операции — через девять минут от момента поступления пациентки в операционную.

Выполнены лапаротомия по Г И. Пфанненшти-лю, кесарево сечение поперечным разрезом в ниж- нем маточном сегменте. После извлечения ребенка, состояние которого оценено врачом-неонатологом на 3-5-5 баллов по шкале Апгар по причине аспирации мекониальными водами; учитывая особенности анамнеза, в качестве утеротоника введено в/в 100 мг карбетоцина. В ходе операции начата антибактериальная терапия цефтриаксоном 1,0 в/в и метронидазолом 500 мг в/в. Из особенностей операции отмечено варикозное расширение вен нижнего сегмента матки, что потребовало дополнительного гемостаза. Интраоперационная кровопотеря оценена в 700 мл.

Течение анестезиологического пособия гладкое. Показатели гемодинамики при поступлении в операционную составляли: АД=120 и 70 мм рт. ст., Ps=4CC=100 мин-1. Колебания указанных параметров в ходе анестезиологического пособия составляли: АД=90–120 и 55–70 мм рт. ст., Ps=ЧСС=92–116 мин-1. SataO=97-99% без дополнительной оксиге-нотерапии. Объем инфузионной терапии составил 1250 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия и 500 мл 6%-го раствора ГЭК 130 (суммарно 1850 мл с учетом 100 мл 0,5%-го раствора метронидазола). Учитывая повышенную кровоточивость при ушивании нижнего сегмента матки, введено 1000 мг транекса-мовой кислоты. Диурез за время операции, оконченной в 02 ч 30 мин (длительность 51 мин), составил 50 мл. На момент окончания оперативного вмешательства — АД=90 и 60 мм рт. ст., Ps=ЧСС=100 мин-1. SataO2=98%. В 02 ч 35 мин 16.01.2020 г. пациентка переведена в палату РиИТ для динамического наблюдения с рекомендациями продолжения антибактериальной терапии сочетанием цефтриаксона 2 г/сут и метронидазола 1500 мг/сут, обезболивания наркотическими анальгетиками, утеротонической терапии окситоцином по 5 ед 2 р/сут и профилактики венозных тромбоэмболических осложнений дальте-парином 5000 ед/сут с началом через шесть часов после окончания оперативного родоразрешения.

Через один час после перевода в палату РиИТ (03 ч 35 мин 16.01.2020 г.), дежурным врачом — анестезиологом-реаниматологом и врачом — акушером-гинекологом, осуществлявшими динамическое наблюдение за пациенткой, при массаже матки отмечено выделение обильных кровянистых лохий без сгустков, при этом матка плотная, хорошо сократившаяся. Пациентка в сознании. Кожа бледная, сухая, теплая. Учитывая развившееся кровотечение в ранний послеоперационный период, которое было расценено как коагулопатическое, сразу же начата ингаляция О2 через лицевую маску. Параметры гемодинамики на момент развития кровотечения составляли АД=90 и 60 мм рт. ст., Ps=ЧСС=84 мин-1, Sat О =98% на фоне оксигенотерапии указанным a2

выше способом. Освоено дополнительно две периферические вены катетерами 16G, начата допол нительная инфузия кристаллоидов 500 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия и коллоидов 500 мл 6%-го раствора ГЭК 130, дополнительно введено 1000 мг транексамовой кислоты, начато размораживание СЗП (четыре дозы, согласно «правилу четверок» клинических рекомендаций и протокола лечения «Анестезия и интенсивная терапия при массивной кровопотере в акушерстве»), взят общий анализ крови, проведены тромбоэластограмма, коагулограмма, биохимический анализ крови. К 04 ч. 00 мин., несмотря на осуществленную к тому моменту трансфузию двух доз СЗП, хороший тонус матки, кровотечение из половых путей продолжалось; отмечено диффузное промокание наклеек на послеоперационной ране. Суммарная кровопотеря (вместе с интраоперационным этапом) оценена в 1200 мл (в палате РиИТ кровопотеря оценивалась гравиметрическим методом). Коллегиально дежурной бригадой принято решение о необходимости хирургического устранения источника кровотечения.

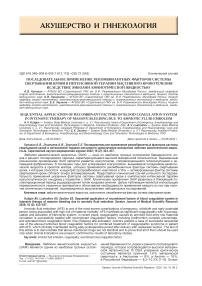

В 04 ч 00 мин 16.01.2020 г. пациентка повторно переводится в операционную для осуществления удаления источника кровотечения. Состояние остается тяжелым за счет массивной акушерской кровопотери. Перед переводом из палаты РиИТ АД=100 и 60 мм рт. ст., Ps=4CC=94 мин-1, SataO2=98% на фоне оксигенотерапии через лицевую маску. Обращает на себя внимание то, что в момент поступления в операционную, на фоне продолжавшейся инфузионно-трансфузионной терапии и увеличения АД до 125 и 75 мм рт. ст. при Ps=4CC=115 мин-1, в течение трех минут транспортировки без осуществления оксигенотерапии SataО2 кратковременно снизилось до 88%, что, наряду с выраженной коагулопатией, стало дополнительным диагностическим критерием ЭАЖ. К моменту перевода в операционную были получены следующие анализы: снижение Hb до 69 г/л, Эр до 2,54х1012/л; Ht до 14,7%, что послужило основанием для трансфузии четырех доз эритровзвеси (согласно упомянутому выше «правилу четверок»), по результатам тромбоэластографии — выраженная гипокоагуляция с активацией фибринолиза (рис. 1): К не определяется, Angle=10,3; МА=4,2 мм; G=0,2 EPL/LY30=57,2%, CI не определяется. Концентрация фибриногена, по данным коагулограммы, составляет 0,8 г/л, АЧТВ=56 с, МНО=2,46. Количество тромбоцитов упало до 147х109/л. Уровень общего белка снизился до 46,9 г/л, билирубина возрос до 21,7 мкмоль/л.

Концепцией хирургического обезболивания выбрана ТВВА с миоплегией и ИВЛ, выполненная сочетанием введения кетамина (суммарно за время операции — 500 мг) и фентанила (суммарно 0,6 мг). Осуществлялась ИВЛ аппаратом «Drger Fabius» (Германия) в режиме SIMV, с параметрами:

Рис. 1. Результат тромбоэластографии № 1 (исходно при развитии кровотечения)

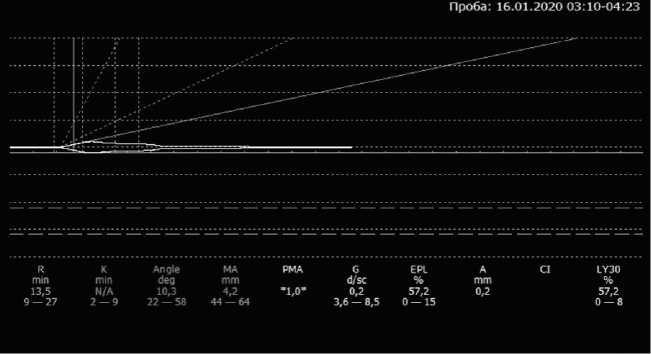

Рис. 2. Результат тромбоэластографии № 2 (после введения двух доз концентрата протромбинового комплекса)

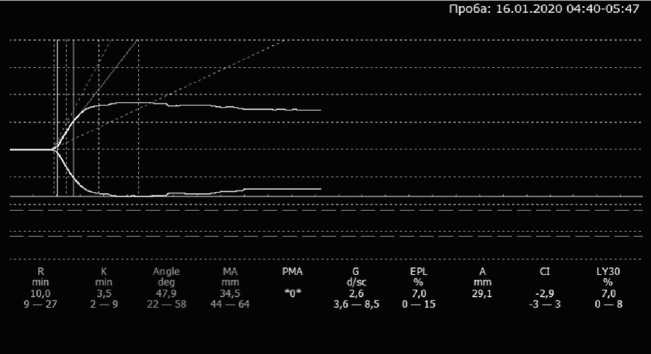

Рис. 3. Результат тромбоэластографии № 3 (после введения двух доз Эптаког альфа активированного)

VE=600 мл, f=14 мин-1, R i =15-17см Н2О, FO 2 =50%. Вентиляция проводилась равномерно на оба легких, SataO 2 =97-99%. Пульс на лучевой артерии учащен до 136–140 мин-1, АД =130–140 и 80–90 мм рт. ст.

Продолжена инфузионно-трансфузионная программа с целью коррекции гиповолемии кристаллоидами (до 2000 мл), осуществляемая в три периферические вены (катетеры 16G и 18G). Учитывая выраженную коагулопатию, выявленную перед релапаротомией, введено 1000 МЕ концентрата протромбинового комплекса (в нашем случае — «Ок-таплекс»). Осуществлена трансфузия шести доз СЗП (1200 мл), начата трансфузия эритровзвеси, с момента начала операции производилась аутореинфузия крови аппаратом Cell-Saver «Haemonetik 5+» (США). Моча отделялась по постоянному катетеру Фолея, около 50 мл/ч. На фоне выполненных мероприятий в ране начал формироваться рыхлый нестойкий сгусток. Выполнено повторное исследование системы гемостаза — отмечена некоторая положительная динамика, однако сохранялась тенденция к гипокоагуляции (CI= –2,9, Angle=47,9; МА=34,5; G (плотность сгустка) недостаточна — 2,6; EPL/LY30 (активация фибринолиза) снизилась до 7% (рис. 2).

Концентрация фибриногена возросла до 1,8 г/л. Показатель АЧТВ=31 с, МНО=1,23. По результату общего анализа крови, взятому еще до начала гемотрансфузии, — выраженная постгеморрагическая анемия (НЬ=40г/л; Ht=11%; Эр=1,4х1012/л).

Выявленные нарушения гемостаза и показателей клеток эритроцитарного ростка, обусловившие проявления гемической гипоксии (выраженной та- хикардии), стали показанием к немедленному восполнению переносчиков кислорода (трансфузия четырех доз эритровзвеси на фоне проводимой аутореинфузии), продолжением восполнения дефицита плазменных факторов системы гемостаза (дополнительно перелито еще три дозы СЗП — до 25 мл/кг). Наличие гипокоагуляции, рыхлого сгустка в ране явилось показанием к применению двух доз (4,8 мг) Эптаког альфа активированного (в нашем случае — «Коагил»).

Объем повторного оперативного вмешательства — релапаротомия по Г. И. Пфанненштилю, экстирпация матки с левой маточной трубой (имби-бированной кровью), дренирование брюшной полости. Длительность повторной операции составила 02 ч 02 мин (04 ч. 28 мин — 06 ч. 30 мин 16.01.2020 г.).

На фоне проводимых мероприятий анестезиолого-реанимационного и хирургического характера, отмечена положительная динамика — кровотечение остановлено. Состояние больной расценено как тяжелое за счет массивной акушерской кровопотери. Сознание угнетено медикаментозно. Кожный покров бледный, сухой, теплый на ощупь. Видимые слизистые — бледно-розовые. После завершения гемотрансфузии и аутореинфузии, пульс удовлетворительных качеств, с частотой 92–100 мин-1, АД=130–140 и 75–85 мм рт. ст. По мочевому катетеру в умеренном темпе выделяется прозрачная желтая моча (150 мл за время операции).

Общий объем кровопотери, с учетом двух оперативных вмешательств и межоперационного периода, оценен в 3000 мл.

Инфузионно-трансфузионная программа за время релапаротомии составила 5740 мл, из которых кристаллоиды — 2000 мл, СЗП — 2000 мл, эритровзвесь — 1300 мл, аутореинфузия — 440 мл.

Решено продолжить респираторную поддержку в виде ИВЛ до восстановления жизненно важных функций систем внешнего дыхания и кровообращения, сознания и рефлекторной деятельности, адекватного мышечного тонуса. Через один час после окончания операции (07 ч. 30 мин. 16.01.2020 г.) больная переведена в палату РиИТ. В это же время повторены анализы системы гемостаза, показателей клеток эритроцитарного ростка и биохимические показатели крови.

В результате проведенной коррекции системы гемостаза, массивной заместительной терапии и аутореинфузии отмечена следующая положительная динамика: по данным тромбоэластографии — нор-мокоагуляция (CI=1,1, Angle=56,1; МА =57,9; G=6,9; EPL/LY30=0) (рис. 3), уровень тромбоцитов несколько снизился до 119х109/л; фибриноген увеличился до 2,92 г/л; АЧТВ=27,7 с, МНО=0,65; в общем анализе крови — Hb=97г/л; Ht=26,2%; Эр=3,54х1012/л. Уровень общего белка увеличился до 56,4 г/л; билирубин снизился до 17,1 мкмоль/л. Показатели газового состава и кислотно-основного состояния артериальной крови — в пределах нормальных значений.

В палате РиИТ продолжена ИВЛ аппаратом «DrgerSavina» (Германия), в режиме SIMV, с параметрами: VE=600 мл, f=12 мин-1, Ri=15–17 см Н2О, F i O2 =40% с последующим снижением до 25%. SatаО2=97-99%, показатели кислотно-основного и газового состава крови компенсированы. Гемодинамика устойчива, пульс удовлетворительных качеств, с частотой 88–96 мин-1, АД=120–135 и 75–85 мм рт. ст. Через три часа после перевода в палату РиИТ на фоне восстановления адекватного сознания, рефлексов, миотонуса и жизненно важных функций систем внешнего дыхания и гемодинамики пациентка переведена на спонтанное дыхание с последующей экстубацией.

В течение первых суток после оперативного вмешательства проводилась антибактериальная терапия цефтриаксоном с увеличением дозы до 4 г/сут в сочетании с метронидазолом 1500 мг/сут, обезболивание наркотическими анальгетиками, профилактика венозных тромбоэмболических осложнений дальтепарином 5000 ед/сут с началом через шесть часов после окончания повторного оперативного вмешательства, инфузионная терапия кристаллоидами (2000 мл).

Состояние пациентки за этот период оценивалось как стабильно тяжелое. Сознание ясное, пациентка ориентирована в собственной личности, пространстве и времени, неврологического дефицита не отмечалось. Жизненно важные функции систем внешнего дыхания и кровообращения устойчивы. Колебания показателей гемодинамики: АД=110–120 и 65–75 мм рт. ст., Ps=ЧСС=72–80 мин-1, SataO=96-98% без дополнительной оксигенотера-пии. Диурез за первые сутки наблюдения составил 2400 мл. По дренажу из брюшной полости за сутки получено 120 мл геморрагического отделяемого, что позволило удалить дренаж. К концу первых суток наблюдения за пациенткой отмечена следующая динамика лабораторных показателей: АЧТВ=27,7 с; в общем анализе крови — Hb=78 г/л; Ht=21,2%; Эр=2,83х1012/л; Тр=130х109/л. Уровень общего белка — 50,5 г/л; билирубин снизился до 13 мкмоль/л.

В дальнейшем, за время нахождения в палате РиИТ, состояние пациентки оставалось стабильным. В течение вторых суток продолжено выполнение указанных назначений с сокращением объема инфузионной терапии кристаллоидами до 1300 мл/сут. Сознание ясное, неврологический дефицит отсутствовал, дыхание и гемодинамика устойчивы

(АД=115–125 и 70–75 мм рт. ст., Ps=ЧСС=72–80 мин-1, Sat О2= 97-99% без дополнительной оксигенотера-пии). Пациентка активизирована. Восстановилась перистальтика желудочно-кишечного тракта. Начато энтеральное питание. Диурез составил 3100 мл. Лабораторные показатели к исходу вторых суток после операции: АЧТВ=26,3 с; в общем анализе крови — Hb=78 г/л; Ht=21,2%; Эр=2,82х1012/л; Тр=150х109/л. Уровень общего белка — 47,4 г/л; билирубин снизился до 4,5мкмоль/л. В течение третьих суток наблюдения объем инфузионной терапии сокращен до 300 мл. Сознание ясное, параметры дыхания и гемодинамики на уровне: АД=110–115 и 70–75 мм рт. ст., Ps=ЧСС=72-80 мин-1, SataO2=97-99% без дополнительной оксигенотерапии. Диурез составил 1800 мл. В общем анализе крови к исходу третьих суток после операции: Hb=78 г/л; Ht=21,7%; Эр=2,9х1012/л; Тр=203х109/л. Пациентка переведена в акушерское послеродовое отделение в удовлетворительном состоянии с рекомендациями продолжения ранее указанной антибактериальной терапии двумя препаратами в прежних дозах, продолжения антикоагулянтной терапии дальтепарином 5000 ед/сут до шести недель после родоразрешения, при необходимости — обезболивание ненаркотическими анал-гетиками. Выписана из стационара на восьмые сутки после оперативного вмешательства в удовлетворительном состоянии со следующими лабораторными показателями: Hb=83 г/л; Ht=23,0%; Эр=3,04х1012/л; Тр=360х109/л. АЧТВ=30,2 с, на фоне продолжения введения дальтепарина в указанной дозировке.

Заключение. Представленный клинический случай свидетельствует о высокой эффективности применения рекомбинантных факторов системы свертывания крови в комплексе интенсивной терапии для коррекции нарушений системы гемостаза, возникающих при эмболии амниотической жидкостью. Применение концентрата протромбинового комплекса у пациентки Б., 32л., позволило восстановить нарушенный коагуляционный потенциал и выиграть время для восполнения плазменных факторов системы свертывания крови, а включение в программу интенсивной терапии Эптаког альфа активированного в условиях недостаточной плотности сгустка в ране и тенденции к гипокоагуляции привело к быстрой коррекции указанных нарушений, что, несомненно, способствовало снижению объема кровопотери и положительно повлияло на благоприятный исход данного критического состояния. Для успешного последовательного применения указанных рекомбинантных факторов свертывания при лечении коагу-лопатического массивного кровотечения необходим динамический контроль системы гемостаза с применением метода тромбоэластографии.

Список литературы Последовательное применение рекомбинантных факторов системы свертывания крови в интенсивной терапии массивного кровотечения вследствие эмболии амниотической жидкостью

- Акушерство: национальное руководство/под ред. Г.М. Савельевой, Г.Т. Сухих, В.Н. Серова, В.Е. Радзинского. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015; 1080 с.

- Серов B.H., Сухих Г.Т., Баранов И.И., Пырегов А.В., Тютюнник В.Л., Шмаков Р.Г. Неотложные состояния в акушерстве: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; 784 с.

- Sundin CS, Mazac LB. Amniotic fluid embolism. MCN Am J Matern Child Nurs 2017; 42 (1): 29-35.

- McDonnell N, Knight M, Peek MJ, et al. The Australian Maternity Outcomes Surveillance System (AMOSS). Amniotic fluid embolism: an Australian-New Zealand population-based study. ВМС Pregnancy Childbirth 2015; 15: 352.

- West M. Amniotic fluid embolism: a historical perspective in diagnosis and management. BJOG 2016; 123 (1): 110.