Послеоперационное ремоделирование сердца у детей при коррекции межжелудочковых дефектов

Автор: Марцинкевич Г.И., Кривощеков Е.В., Соколов А.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.27, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено изучению феномена раннего послеоперационного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у детей первого года жизни после радикальной коррекции нерестриктивных дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП). На основании динамической оценки объемов камер сердца и толщины стенок левого желудочка до и после операции по поводу ДМЖП у детей различного возраста показано, что резкое послеоперационное уменьшение объема левого желудочка чаще встречается у детей первого года жизни. Постоперационное ремоделирование ЛЖ установлено у 58% детей раннего возраста и у 39% - старшего. Увеличение толщины стенок ЛЖ является основной причиной диастолической сердечной недостаточности в раннем послеоперационном периоде. Гемодинамически последняя проявляется снижением сердечного индекса при сохранной фракции выброса левого желудочка. Ремоделирование чаще наблюдается у детей, имеющих дефицит веса и роста. Установлено, что уменьшение объема левого предсердия (по отношению к должным значениям) до операции увеличивает риск раннего ремоделирования ЛЖ. У детей с ДМЖП - при отсутствии значимого увеличения объема левого желудочка (менее 160% от должных значений) и сохранении нормального диаметра ствола - риск раннего послеоперационного ремоделирования значительно возрастает.

Врожденные пороки сердца, дефекты межжелудочковой перегородки, хирургическая коррекция, ремоделирование левого желудочка, диастолическая сердечная недостаточность

Короткий адрес: https://sciup.org/14919698

IDR: 14919698 | УДК: 616.126.52-007.17-089

Текст научной статьи Послеоперационное ремоделирование сердца у детей при коррекции межжелудочковых дефектов

Считается, что форма ЛЖ в значительной мере определяет прогноз и течение заболевания у лиц с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) [9]. Имеются и противоположные мнения о том, что прогноз заболевания не зависит от геометрической формы ЛЖ при ХСН [3]. В то же время “быстрое” изменение объемных характеристик ЛЖ, происходящее при коррекции врожденных пороков сердца (ВПС), как правило, сопровождается изменением его формы, функции и размеров [3, 4]. ДМЖП являются самым распространенным врожденным пороком сердца. Крупные, нерестриктивные ДМЖП достаточно часто и быстро приводят к прогрессирующей дилатации ЛЖ на первом этапе заболевания, а далее – формированию легочной гипертензии и необратимой патологии сосудов малого круга [6]. В этой связи ВПС данного типа должны быть скорригированы в первые годы жизни.

Вместе с тем в практической деятельности после коррекции межжелудочкового шунтирования мы часто сталкиваемся с резким уменьшением объема полости левого желудочка и увеличением толщины его стенок. При этом контрактильная функция сердца сохранена, но наблюдается его “насосная” недостаточность, то есть феномен сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВлж). У детей в раннем послеоперационном периоде это явление изучено недостаточно. Цель настоящего исследования – изучение характера ранних изменений структурно-функциональных свойств сердца у детей раннего возраста после коррекции нерестриктивных и рестриктивных ДМЖП.

Материал и методы

В исследование включено 70 детей в возрасте от 10 дней до 17 лет (средний возраст – 4,9±4,6 лет) с крупными вентрикулосептальны-ми дефектами сердца. В группу 1 вошли 40 детей весом от 2,0 до 4,5 кг до и после пластики межжелудочковых дефектов с низкоградиентным лево-правым сбросом. Отношение диаметра ДМЖП к фиброзному кольцу аортального клапана составило 0,87±0,12; градиент давления между желудочками до операции был от 5 до 35 мм рт. ст. (табл. 1).

Группу 2 составили 40 детей с BSA более 0,3 м2. Дети группы 2 имели крупные перимембранозные дефекты, размер которых также составлял 0,71±0,3 от диаметра фиброзного кольца аорты. Одна- ко у всех детей старшего возраста дефект был частично прикрыт избытком ткани, имелся более высокий градиент давления ЛЖ-ПЖ. У всех детей, включенных в исследование, наблюдалось увеличение объема ЛЖ от 150 до 300% от должных величин. Объем левого предсердия (ЛП) был умеренно увеличен (табл. 1). Соотношение легочного объема кровотока к системному в дооперационном периоде колебалось от 1,5 до 2,5 и в группах значимо не отличалось.

Для оценки структурно-функциональных свойств сердца использовали эхокардиографический метод с ультразвуковыми системами EnVisor CV HD и iE-33 Philips. Для визуализации применяли секторные фазированные датчики с частотой 3–8 и 7–12 мГц. Обследования выполняли до операции и на 2–7–12-й дни после коррекции порока. В случае необходимости перед исследованием вводили седативные препараты (дормикум 20 мг/кг внутримышечно). Измеряли объемы левого желудочка, обоих предсердий, определяли диаметры магистральных артерий, оценивали форму ЛЖ как отношение длинной оси к короткой (показатель сферификации) [5]. Все объемы камер сердца измеряли только с использованием двухмерной эхокардиографии по Симпсону. Динамику основных структурно-функциональных свойств левого желудочка мониторировали с помощью предложенного нами показателя – индекса ремоделирования (IR), который рассчитывается как:

IR=[(КДО/КДОдолж.·100)+(ММЛЖ/ММЛЖдолж.·100)]– 200/[(УО/УОдолж.·100)+(2-Lax/Sax)], где Lax – длинная ось левого желудочка, Sax – короткая ось ЛЖ.

Должные значения определялись по уравнениям линейной регрессии, где:

– КДОдолж.=8,430+56,302·bsa

Таблица 1

Клинико-инструментальная характеристика обследованных больных (M±sd)

|

Показатели |

BSA<0,3; гр. 1, (n=40) |

BSA>0,3; гр. 2, (n=30) |

p |

|

Возраст средний |

150±145 (дней) |

4,9±4,6 (лет) |

0,00015 |

|

мин.–макс. |

10–200 (дней) |

0,5–17,0 (лет) |

|

|

Вес (кг) |

4,55±1,0 |

19,1±13,9 |

0,0001 |

|

Рост (см) |

58,4±5,9 |

100,1±28,8 |

0,0042 |

|

BSA (м2) |

0,259±0,045 |

0,72±0,32 |

0,0051 |

|

Градиент ЛЖ–ПЖ мм рт. ст. |

35,2±25,1 |

64,7±27,8 |

0,0033 |

|

КДОлж в % от должного |

155,1±80,1 |

173,4±76,3 |

нд |

|

Z объема ЛЖ |

4,37±3,55 |

3,67±3,78 |

нд |

|

Объем ЛП в % от должного |

130±14 |

120±22 |

нд |

|

ММЛЖ в % от должной |

162±70 |

160±55 |

нд |

|

Толщина МЖП в % от должной |

114±20 |

116±16 |

нд |

|

Толщина ЗС в % от должной |

119±20 |

119±20 |

нд |

|

Qp/Qs |

2,27±0,99 |

2,21±1,22 |

нд |

Примечание: BSA (Body squire area) – площадь поверхности тела; ЛП – левое предсердие; ЛЖ – левый желудочек; ПЖ – правый желудочек; КДОлж – конечный диастолический объем левого желудочка; ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка; МЖП – межжелудочковая перегородка; ЗС – задняя стенка левого желудочка; Qp/Qs – соотношение легочного и системного кровотоков; Z – индекс, характеризующий отклонение показателя от среднепопуляционного.

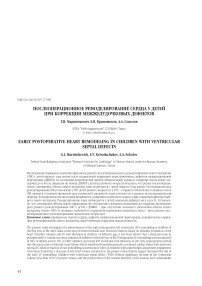

Рис. 1. Изменение объемов ЛЖ до и после операции в группах

Таблица 2

Некоторые клинико-инструментальные показатели у детей раннего возраста до и после операции

|

Показатели |

Ремоделирование Группа 1а (n=22) |

Нет ремоделирования Группа 1б (n=18) |

p 1–3 |

||

|

Исходно |

После операции |

Исходно |

После операции |

||

|

Вес, кг |

4,25±1,21 |

- |

5,05±0,6 |

- |

0,21 |

|

КДО долж., % |

158±47 |

85±11* |

188,2±54 |

120±31,5 |

0,033 |

|

ФВ,% |

70,2±3,2 |

66,2±8,2* |

70,8±3,6 |

62,3±14,1* |

0,62 |

|

Lax ЛЖ, мм |

39,7±4,5 |

- |

44,0±5,1 |

- |

0,06 |

|

СДПЖ, мм рт. ст. |

58,2±5,8 |

40,1±9,8 |

51,2±3,5 |

34,2±3,0* |

0,043 |

|

Z ла |

0,69±0,11 |

- |

1,43±0,16 |

- |

0,031 |

|

ЛП, % увеличения |

115±7,8 |

110±3,2 |

146,2±5,4 |

100±4,6* |

0,02 |

|

% дефицита роста |

–16,2±29 |

- |

–4,4 |

- |

0,033 |

Примечание: * – статистически значимые изменения по сравнению с дооперационным уровнем.

– ММЛЖдолж.=–8,452+78,365·bsa;

– УОдолж.=1,7415+45,668·bsa, где bsa – (body square area) – площадь поверхности тела в м2.

Все расчеты дополнительных показателей осуществлялись в полуавтоматическом режиме с использованием прикладной базы данных [1, 2].

При статистической обработке цифрового материала применяли параметрические методы с использованием пакета стандартных прикладных программ “Statistica 6.0”. Внутригрупповые различия оценивались при помощи t-критерия Стьюдента методом сопряженных пар. Статистически значимыми считали отличия при значении p<0,05.

Результаты и обсуждение

В ранний послеоперационный период у детей группы 1 наблюдали статистически значимую редукцию объема левых камер сердца, в то время как у пациентов группы 2 статистически значимого снижения КДО не наблюдалось (рис. 1).

Также у пациентов обеих групп регистрировали статистически значимое снижение ФВлж по сравнению с исходными данными (табл. 2). Значимой корреляции между ФВлж после операции и выраженностью утолщения стенок ЛЖ в группе 1 не установлено (r=0,15 p=0,64), в

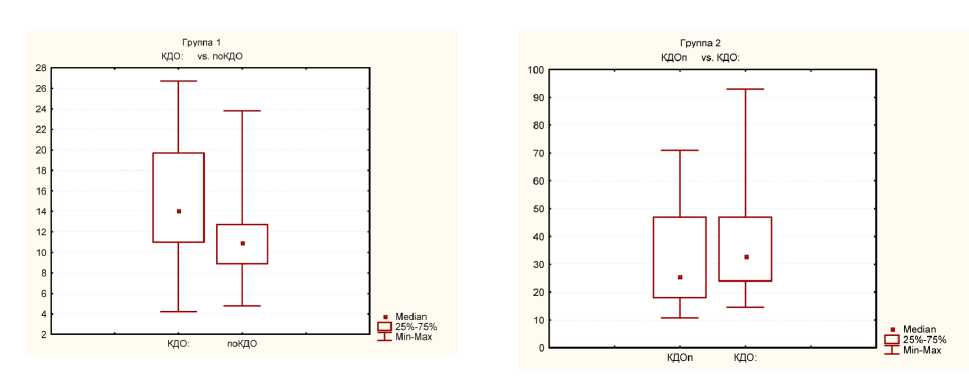

Рис. 2. Частота увеличения толщины МЖП и выраженность утолщения в верхней квартиле то же время выраженность утолщения стенок после операции имела отрицательную корреляционную взаимосвязь с ударным объемом (r=–0,62, p=0,004).

Критерием развившегося раннего ремоделирования ЛЖ считали наличие суммарного увеличения толщины стенок ЛЖ более чем на 10% от дооперационных значений. У 22 из 40 прооперированных детей группы 1 обна-

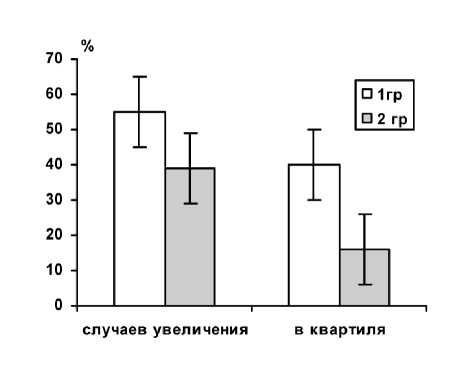

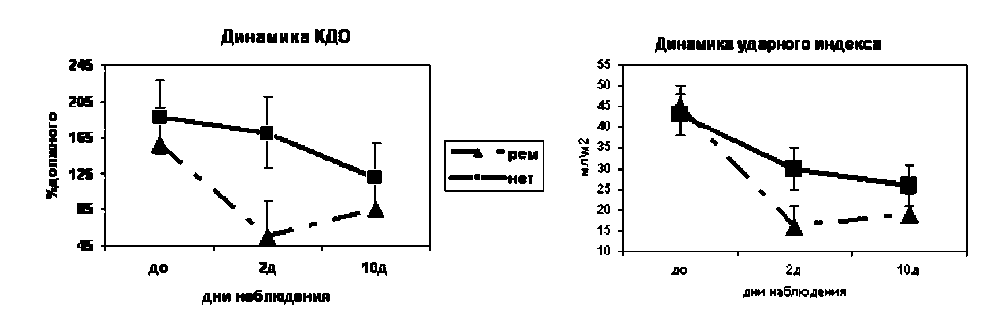

Рис. 3. Индекс ремоделирования до и после коррекции ДМЖП

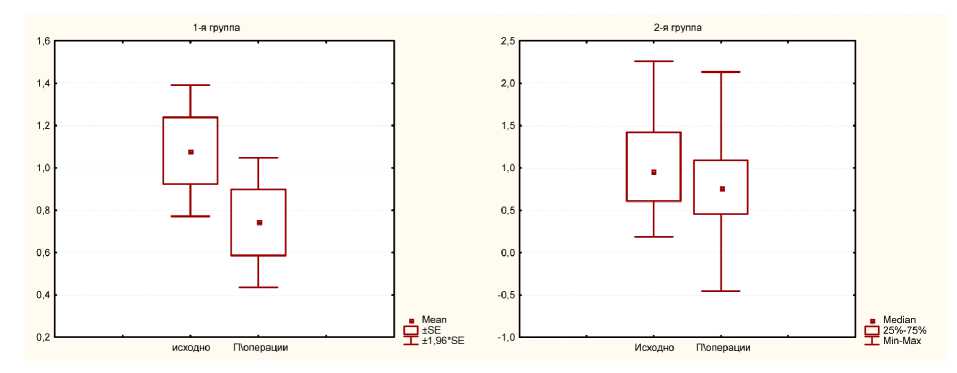

Рис. 4. Динамика диастолического объема ЛЖ и ударного индекса у детей с наличием (рем) и отсутствием (нет) раннего послеоперационного ремоделирования

ружили увеличение толщины стенок ЛЖ (преимущественно МЖП). В группе детей старшего возраста увеличение толщины МЖП из 30 пациентов отмечено у 12 больных. Частота увеличения толщины МЖП в группах различалась незначимо, в то время как степень утолщения (в процентах к исходным значениям) была явно больше у маленьких детей. Так, выраженность максимального увеличения толщины МЖП в группе 1, оцениваемая по значениям верхней квартили, практически в два раза превышала таковую у детей старшего возраста (рис. 2).

Масса миокарда ЛЖ до и после операции оставалась неизменной, в то время как структурно-геометрические и функциональные показатели заметно менялись. Статистически значимые изменения индекса ремоделирования наблюдались только в группе 1 (рис. 3).

Увеличение толщины стенок ЛЖ у детей раннего возраста на фоне значимого уменьшения КДОлж приводило к нарушению его диастолических свойств и, соответственно, к депрессии насосной функции. В связи с этим детальное изучение феномена раннего ремоделирования после хирургической коррекции ДМЖП выполнялось в группе 1, т.е. у детей раннего возраста. Мы отметили статистически значимую корреляцию между нарушением диастолы (Е/а отношение) и выраженностью утолщения МЖП (r=0,83; p=0,031). Соответственно, чем больше было выражено утолщение стенок ЛЖ, тем более редуцировался ударный объем ЛЖ. Коэффициент корреляции между толщиной МЖП после операции и ударным объемом составил r=–0,48 (p=0,045). В послеоперационном периоде выраженность ремоделирования ЛЖ, определяемая по нарастанию толщины его стенок, оказалась связанной с уровнем систолического давления в правом желудочке. Установлена прямая корреляционная взаимосвязь (r=0,49; p=0,047) между исходным СДПЖ и степенью утолщения стенок ЛЖ. У всех пациентов с ремоделированием ЛЖ наблюдалось увеличение времени ИВЛ во время операции, времени и интенсивности инотропной поддержки, а также времени пребывания в отделении реанимации.

Ретроспективный анализ динамики данных ультразвукового и клинического обследования показал обратную корреляционную взаимосвязь между исходно увеличенными размерами ЛЖ и ЛП (r=–0,61; p=0,014 и r=–0,53; p=0,02 соответственно) с ростом толщины межжелудочковой перегородки после операции. Другими словами, чем менее дилатированы левые отделы сердца при нерестриктивных дефектах МЖП, тем более вероятен шанс патологического ремоделирования ЛЖ.

Не меньший интерес представляла прогностическая значимость исходного нарушения диастолы ЛЖ. Коэффициент корреляции между соотношением волн Е/а на- полнения ЛЖ и динамикой индекса ремоделирования перед операцией составил r=0,86 (p=0,01). У 55% обследованных детей значимая редукция объема происходила при выраженном увеличении толщины стенок ЛЖ и нарушении его диастолических свойств. В интервалах от 2 до 7 дней после операции мы наблюдали уменьшение объема ЛЖ ниже нормативных значений (рис. 4), что на фоне тахикардии и минимальной редукции ФВлж сопровождалось депрессией насосной функции.

Такое ремоделирование ЛЖ установлено у детей, имевших значимую исходную его сферификацию (индекс сферификации составлял <1,45) при отсутствии дилатации ствола легочной артерии (Z-индекс ЛА <1). Феномен раннего послеоперационного ремоделирования ЛЖ чаще отмечался у детей с дефицитом веса и роста. Так, коэффициент корреляции между ростом и процентом утолщения в послеоперационный период в группе 1 достигал уровня статистической значимости и составлял r=–0,74. Также выявлена прямая корреляционная взаимосвязь между дефицитом веса и процентом утолщения стенок ЛЖ (r=0,48; p=0,041). Наличие значимого (более 25%) увеличения толщины стенок ЛЖ в первые дни после операции ассоциировалось с удлинением времени пребывания в отделении реанимации.

Ранее послеоперационное ремоделирование ЛЖ коррелировало с исходным повышением легочного сопротивления (r=0,42; p=0,004). По наличию ремоделирования группу 1 мы разделили на 2 подгруппы (табл. 2). Пациенты с развившимся ранним послеоперационным ремоделированием ЛЖ (гр. 1 а) имели менее выраженное увеличение КДО и более высокое давление в правом желудочке. У детей этой подгруппы отсутствовала дилатация ствола легочной артерии. Увеличение объема левого предсердия оказалось менее выраженным, чем в группе 1 б.

Таким образом, у детей раннего возраста с нерестриктивными ДМЖП наличие исходной сферификации ЛЖ, проявляющейся уменьшением соотношения длинной оси к короткой менее 1,45 и отсутствием дилатации ствола легочной артерии более 1Z, являются вероятными предвестниками раннего патологического ремоделирования сердца в послеоперационный период. Раннее послеоперационное ремоделирование ЛЖ представляет собой вариант так называемой “сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса”. Другими словами, острая послеоперационная диастолическая дисфункция, обусловленная редукцией объема левого желудочка, проявляется депрессией насосной функции [7, 8].

Выводы

-

1. Постоперационное ремоделирование ЛЖ встречается у 58% детей раннего возраста и у 39% – старшей возрастной группы.

-

2. Увеличение толщины стенок ЛЖ в раннем послеоперационном периоде является причиной диастолической сердечной недостаточности. Такое ремоделирование чаще наблюдается у детей, имеющих дефицит веса и роста.

-

3. ФВлж при послеоперационном ремоделировании не отражает нарушений гемодинамики.

-

4. Уменьшение по отношению к должным значениям объема ЛП до операции увеличивает риск раннего ремоделирования ЛЖ. Чем менее дилатирован ЛЖ до операции, тем больше вероятность значимого увеличения толщины МЖП.

Список литературы Послеоперационное ремоделирование сердца у детей при коррекции межжелудочковых дефектов

- Марцинкевич Г.И., Соколов А.А. Программное приложение "Child Heart" для автоматизации рабочего мета врача эхокардиографии, 2009: заявка № 2008615672. -Свидетельство о госуд. регистрации программы для ЭВМ № 2009610560.

- Марцинкевич Г.И., Соколов А.А. Эхокардиография у детей, антропометрические и возрастные нормы, сравнительные возможности трехмерной эхокардиографии//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2010. -Т. 25, № 4, вып. 1. -С. 67-72.

- Donato M., Dabic P., Castelvecchio S. et al. Left ventricular geometry in normal and postanterior myocardial infarction patients: sphericity index and 'new' conicity index comparisons//Eur. J. Cardiothorac Surg. -2006, Apr., 29. -Suppl. 1. -P. 225-230.

- Harjai K.J., Edupuganti R., Nunez E. et al. Does left ventricular shape influence clinical outcome in heart failure?//Clin. Cardiol. -2000. -Nov. 23 (11). -P. 813-819.

- Hart J.P., Cabreriza S.E., Walsh R.F. et al. Echocardiographic analysis of ventricular geometry and function during repair of congenital septal defects//Ann. Thorac. Surg. -2004, Jan. -No. 77 (1). -P. 53-60.

- Kogon B., Butler H., Kirshbom P. Closure of symptomatic ventricular septal defects: how early is too early?//Pediatr. Cardiol. -2008, Jan. -No. 29 (1). -P. 36-39.

- Maeder M.T., Kaye D.M. Heart failure with normal left ventricular ejection fraction//J. Am. Coll. Cardiol. -2009. -No. 53. -P. 905-918.

- Senzaki H., Kumakura R., Ishido H. et al. Left atrial systolic force in children: reference values for normal children and changes in cardiovascular disease with left ventricular volume overload or pressure overload//J. Am. Soc. Echocardiogr. -2009, Aug. -No. 22 (8). -P. 939-946.

- Shors S.M., Cotts W.G., PavlovicSurjancev B. et al. Heart failure: evaluation of cardiopulmonary transit times with timeresolved MR angiography//Radiology. -2003. -Vol. 229. -P. 743-748.