Послеоперационный стерномедиастинит. Хирургическая тактика

Автор: Вачев Алексей Николаевич, Корытцев Владимир Константинович, Адыширин-Заде Эльхан Эмруллаевич, Гладышев Владислав Владимирович

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 (32), 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе проведен анализ лечения больных с послеоперационным стерномедиастинитом после кардиохирургических вмешательств. Подробно представлена тактика и техника ведения этих больных, описаны технические приемы выполнения операции. В качестве пластического материала использовался большой сальник.

Послеоперационный остеомиелит грудины, стерномедиастинит

Короткий адрес: https://sciup.org/143164656

IDR: 143164656

Текст научной статьи Послеоперационный стерномедиастинит. Хирургическая тактика

Развитие современной хирургии, особенно сердечно-сосудистой, привело к повышению количества выполнения трансстернального доступа, что, в свою очередь, привело к росту послеоперационных стерномедиастинитов.

Летальность при развитии этого осложнения может достигать 7% - 30% [1, 2].

Цель исследования: разработать тактику и технику пластики грудины у больных со стер-номедиастинитом после кардиохирургических операций.

Материалы и методы: за период с 2011 г. по первое полугодие 2017 г. в клинике находилось 58 пациентов с гнойным стерномедиастинитом после кардиохирургических вмешательств. У всех пациентов гнойные осложнения развились после трансстернальных доступов. Средний возраст пациентов составил 68,9 ± 4,5 лет.

Среди сопутствующих заболеваний сахарный диабет II-го типа был выявлен у 16 (28 %) пациентов, ожирение – у 9 (15 %) пациентов, хроническая обструктивная болезнь легких – у 8 (13 %) пациентов.

Хирургическое лечение пациентов с послеоперационным стерномедиастинитом состояло из двух этапов: 1-й этап – санационный – удаление гнойно-некротических тканей, 2-й – пластический – выполнение закрытия дефекта грудной клетки. В качестве пластического материала использовался большой сальник.

Технология выполнения пластического этапа операции заключалась в закрытии дефекта грудины прядью большого сальника.

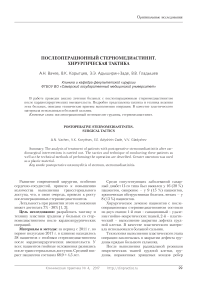

После выполнения радикальной резекции некротических тканей грудной клетки, грудины, пораженных хрящевых концов ребер

Рис. 1. Вид раны после радикальной резекции некротических тканей.

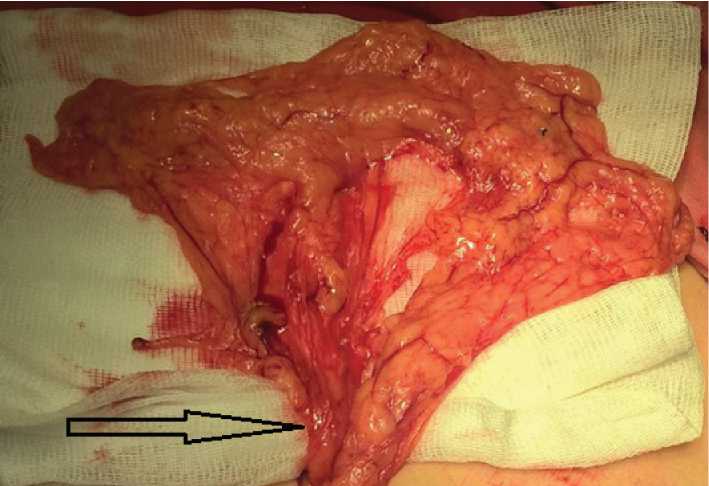

Рис. 2. Подготовка пряди большого сальника для пластического этапа.

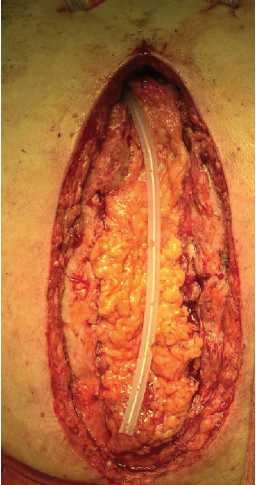

Рис. 3. Вид раны после фиксирования сальника и установки дренажей.

Перемещение пряди большого сальника из брюшной полости выполняли через апертуру в зоне прикрепления диафрагмы к реберной дуге. Перемещенную прядь большого сальника укладывали по длиннику раны и фиксировали 8-10 узловыми швами к дну и краям раны, при этом старались надежно закрыть резецированные участки ребер. Скручивания или перегибания сальника не допускали.

В пространство над и под сальником устанавливали по 1 дренажу, которые выводили через контрапертуры с двух сторон от раны, фиксировали к коже (Рис.3).

Лапаротомную рану ушивали послойно. Дренажи вели активно по способу Редона. В послеоперационном периоде проводили ежедневные перевязки. Во время перевязки оценивали объем и характер отделяемого по дренажам. Дренаж, расположенный под сальником, удаляли в первую очередь, на 7-9 сутки от операции. По дренажу, расположенному над сальником, у всех больных сохранялась более продолжительная экссудация серозного содержимого. Этот дренаж удаляли в более поздние сроки, в среднем – через 15-17 сут после операции.

Таблица

Распределение пациентов по типу стерномедиастинита

|

тип остеомиелита |

число пациентов |

% |

|

Iтип |

8 |

13 |

|

II тип |

5 |

9 |

|

IIIa тип |

4 |

7 |

|

IIIb тип |

7 |

12 |

|

IVa тип |

0 |

0 |

|

IVb тип |

4 |

7 |

|

V тип |

30 |

52 |

|

Всего |

58 |

100 |

Больным II группы первым этапом выполняли резекцию грудины и санацию переднего средостения. Затем проводили консервативное лечение, с использованием вакуумной аспирации из раны с помощью аппарата Vivano Tec. После очищения раны и достижения активного роста грануляций выполнялся пластический этап операции.

При выполнении реконструктивного вмешательства основным принципом было не допустить напряжения (натяжения) тканей в области питающих лоскут сосудов.

Антибиотикотерапию проводили строго в соответствии с высеянной из раны микрофлорой. Изучение микробного состава раневого отделяемого больных 1-ой группы показало, что микроорганизмы выделялись в виде монокультуры. Количество микробов было не более 103 КОЭ/мл.

У больных 2-й группы микрофлора выделялась в ассоциациях. При этом количество микробов могло составлять 104 - 106 КОЭ/мл. Микробные ассоциации, чаще всего 2- и 3- компонентные, состояли из грибов, грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Микробные посевы у больных 2-й группы брали при поступлении и перед выполнением пластического этапа. Пластический этап хирургического лечения выполнялся при стерильном посеве или выделении монокультуры из раневого отделяемого, когда количество микроорганизмов составляло не более 103-104 КОЭ/мл. После пластического этапа у больных обеих групп обязательным назначением был гепарин по 5000 ЕД внутримышечно 3 раза в сутки.

Результаты. В 1-й группе выздоровление было достигнуто у 33 (97 %) больных. Погиб один больной, у которого на 1-е сутки после операции развилась тромбоэмболия легоч- ной артерии. Послеоперационная летальность составила 3 %.

Во 2-й группе выздоровление было достигнуто у 21 (88 %) пациента. Погибло трое больных, у которых до выполнения пластического этапа развилось аррозионное кровотечение из шунтов коронарных артерий. У всех больных с рецидивными кровотечениями из шунтов были высеяны метициллин/оксацилин устойчивые штаммы стафилококка или их микст-инфекция. Послеоперационная летальность составила 12 %. У остальных 21 больных 2-й группы эти микроорганизмы не высевались.

Длительность наблюдения за пациентами составила от 6 месяцев до 5 лет. Каркасность грудной клетки была восстановлена, дыхательной недостаточности не наблюдалось.

Обсуждение: Имеется много публикаций, посвященных методам хирургического лечения обширных дефектов в области грудной клетки у пациентов с послеоперационным стерномедиастинитом. Опубликованы материалы, посвященные использованию как свободных микрохирургических аутотрансплантатов, так и ротационных тканевых лоскутов. Однако, в этих работах отсутствует единый подход и четкие показания к использованию того или иного тканевого лоскута и методу их перемещения.

Сегодня известно несколько стратегий для лечения стерномедиастинита. Большинство авторов предлагают проводить открытую санацию переднего средостения с дальнейшим промыванием раны. Затем проводят размещение васкуляризированных тканевых лоскутов в области дефекта грудной стенки.

В проведенном исследовании была применена дифференцированная тактика. Использовали прядь большого сальника на сосудистой ножке. Мы согласны с мнением авторов, которые считают большой сальник универсальным материалом для пластики гнойных и плоховаскуляризованных тканей [4, 5].

В выполненном исследовании после использования большого сальника мы не наблюдали рецидива инфекции. Описанная технология пластики дефекта грудины позволила добиться купирования инфекционного процесса и полного излечения у 54 (93 %) больных.

астинита между этапами требуется проведения консервативного лечения.

Оптимальным пластическим материалом следует признать ткань большого сальника.

Список литературы Послеоперационный стерномедиастинит. Хирургическая тактика

- Baillot R, Cloutier D, Montalin L, et al. Impact of deep sternal wound infection management with vacuum-assisted closure therapy followed by sternal osteosynthesis: a 15-year review of 23,499 sternotomies. Eur J Cardiothorac Surg 2010. vol. 37. p. 880-887.

- Atkins BZ, Onaitis MO, Hutcheson KA, Kaye K, Petersen RP, Wolfe WG. Does method of sternal repair influence long-term outcome of postoperative mediastinitis? Am J Surg 2012. vol. 29. p.283-300

- Oakley El., Wright JE. Postoperative mediastinitis: classification and management. Ann Thorac Surg. 1996. vol. 61 p. 1030-1036

- Троицкий А.В. Отдаленные результаты микрохирургической аутотрансплантации большого сальника при хронической ишемии стопы и голени. Автореферат дисс. к.м.н. Москва 1991. C. 23

- Lee AB, Schimert G, Shaktin S, et al. Total excision of the sternum and thoracic pedicle transposition of the greater omentum; useful stratagems in managing severe mediastinal infection following open heart surgery. Surgery 1976. Vol. 80. p. 433-436.