Послойный анализ чернового автографа повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша»

Автор: Соболев Николай Иванович

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Филология

Статья в выпуске: 7 (136) т.2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проблема послойного анализа рукописи является актуальной в связи с установлением текста произведения (памятника). Установленный текст является вершиной осмысления произведения как литературного памятника, то есть инварианта, возникшего в процессе эволюции и творческого отбора замысла, темы, идеи, элементов поэтики. В исследованиях по теории текстологии литературы Нового времени понятие литературного произведения не определено. Предложенный термин мы будем использовать в качестве эквивалента соответствующего, сформулированного Д.С. Лихачевым на материале древнерусской литературы. В процессе критического анализа текста устанавливается подлинный авторский текст, устраняются ошибки, утраты, возникшие в процессе переиздания произведения, и в то же время осмысляются творческая история и история текста произведения, понимание авторского замысла во всех его коннотациях. Послойный анализ рукописи позволяет раскрыть особенности авторской работы над текстом. В современной текстологии методика послойного анализа рукописи практически не разработана. В настоящей статье на материале чернового автографа повести И.С. Шмелева «Неупиваемая Чаша» мы покажем изменение творческого метода писателя в процессе генезиса замысла произведения.

Рукопись, автограф, критика текста, послойный анализ рукописи

Короткий адрес: https://sciup.org/14750518

IDR: 14750518 | УДК: 801.73

Текст научной статьи Послойный анализ чернового автографа повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша»

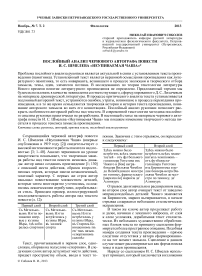

Сохранившийся черновой автограф повести И. С. Шмелева «Неупиваемая Чаша» (впервые опубликован в 1919 году [2]) свидетельствует о высокой интенсивности работы писателя над повестью [3; 1–40]. Анализ черновиков на уровне микротекста показывает, что творческая манера работы над текстом повести менялась дважды: автор начал создавать произведение [1; 130] с описаний места действия, образов второстепенных героев, которые имели незаконченный, эскизный характер. С первых же строк автор насыщал повествование множеством деталей, которые затем многократно уточнялись, осложнялись лексическими атрибутами, дорабатывался стиль. Приведем пример, иллюстрирующий последовательность работы автора над текстом повести (л. 12):

|

Первый слой |

Второй слой |

Третий слой |

|

Съ Метелько- |

Съ Метелько- |

Съ Метелько- |

|

вымъ Нэтти по- |

вымъ Нэтти |

вымъ Нэтти |

|

знакоми впер- |

встрѣтилась у |

встрѣтилась у |

|

вые у кузины |

кузины Вѣры, |

кузины Вѣры, |

|

Вѣры, гдѣ соби- |

въ /салонѣ/ |

въ Старомъ Ко- |

|

ралась спортивн |

спорта |

нюшенномъ /въ ея/ такъ назыв. «спортивномъ салонѣ» |

Текст, прочитываемый в первом слое, односложен, оборван на полуслове «спортивн». В следующих слоях автор детализует место действия, придает пространству объем, вводя в текст то

поним. Закончив с этим отрывком, он переходит к следующему:

Первый слой

Здѣсь можно было встрѣтить всѣхъ знаменитостей – отъ футбольного голкипера Уитстона изъ Чикаго и [бок] негра-боксера Вильяма Чимбли до Непобѣдимаго маэстро по теннису, французскаго [маркиза по] маркиза де’ Алинкуръ

Второй слой Здѣсь можно было встрѣтить всѣхъ знаме-нитыхъ чемпіоновъ – отъ футболиста-голкипера Уитстона изъ Бирмингема и велик боксера-негра Вильяма Чимбли до маэстро по теннису, де ’ Алинкуръ

Отрывок дан изначально в расширенном виде, во втором слое автор очищает текст от заведомо неправдоподобных деталей: Чикаго заменяется на Бирмингем, маркиз вычеркивается, в начале отрывка содержатся небольшие стилистические исправления.

В таком же ключе автор продолжает работу и далее, начиная с эскизного наброска, от слоя к слою усложняя, дорабатывая текст стилистически. Из небольших художественно обработанных блоков текста по принципу сцепления формируется более пространное описание. Подобная манера создания текста произведения – прямое следствие отсутствия у автора сформированного на тот момент замысла. Сцепление в данном случае может рассматриваться как форма поиска темы и идеи произведения.

Наряду со сцеплением И. С. Шмелев использует принцип, который заключается в изложении

Первый слой писалъ эту церковь челов здешнiй. бывшiй крепостной [человекъ] дворовый человекъ господъ. Степанъ [К] Метельковъ, который учился въ Италiи. Проглядывала на стенахъ и доскахъ /его фамилiя/ едва-заметна [на] - подпись въ уголку подъ изображенiемъ Рожд.<ества> Богородицы - белой тонкой подписью. Степанъ Метельковъ. Нравятся всемъ лики Божественнаго Благовещенiя, Евангел. на цар. вратахъ - глаза ликъ Богоматери - не потупл глаза, какъ всегда пишутъ, а восторженныя, полныя радостью несказанной.

-

- Очень талантлив. мужикъ!.. - говоритъ кто ни-будь. - Иностран. школа...

-

- Живописная работа. И у всехъ мученицъ на лице святая радость.

-

- И образы великолепные... очень много голубой краски _ И глаза у всехъ голубые...

-

- А И живое тело и лица светлыя, не эти коричневыя, сторожъ сказ деловито.

-

- Это да. Это итальянская живопись. Онъ учился въ Италiи.

Второй слой писалъ эту церковь челов здешнiй. бывшiй крепостной дворовый человекъ Ляпунов. Нравятся всемъ Лики Евангел. на цар. вратахъ -ликъ Богоматери - не потупл глаза, какъ всегда пишутъ, а восторжен-ныя, полныя радостью несказанной.

- Очень талантлив. мужикъ!.. - го-воритъ кто нибудь. - Иностран. / направлеше и/ [школа]...

-

- Живописная работа. И у всехъ мученицъ на лице святая радость.

-

- И образы великолепные... очень много голубой краски... И глаза у всехъ голубые...

-

- А И живое тело и лица светлыя, не эти коричневыя, сторожъ сказ деловито.

-

- Это да. Это /и есть/ итальянская живопись. Онъ учился въ Италiи.

Третий слой писалъ эту церковь челов здешнiй. бывши крепостной дворовый человекъ Ляпунов.

-

набело большого, композиционно законченного отрезка произведения, например главы с последующей фронтальной правкой всего отрезка, будем называть его конвергенцией. В этом случае текст изменяется как на макроуровне, то есть удаляются, изменяются позиционно, вставляются целые блоки текста, так и на микроуровне - в лексике. Приведем пример, иллюстрирующий конвергенцию, на материале небольшого отрывка из последней части черновика (л. 20) (см. выше).

В отрывке рассказывается, как небольшая группа случайных людей, может быть, местных дачников, посещает в имении Ляпуновых храм, который расписал «бывшш крепостной дворовый человекъ». Первый слой содержит пространное описание живописной работы Степана Метелькова, который в итальянской манере, вольно (о чем свидетельствует подпись на иконах и фресках) интерпретирует церковные сюжеты Благовещения и евангелистов: «И образы великолепные... очень много голубой краски» -предложение, характеризующее творческое кредо мастера - он приверженец рафаэлевской школы. Это обстоятельство более всего привлекает гостей, высоко оценивающих живопись. Еще один смысловой акцент содержится в восклицании: «Очень талантлив. мужикъ!..», с него ничинается тирада комплиментов художнику из народа. Предложение представляет собой парцеллированную конструкцию; эмфаза, обозначенная точкой, разбивает высказывание на две фразы, маркируя слово «мужик»; возникает смысловая оппозиция, выражающая отношение персонажа к живописной работе как к чему-то небывалому. Впрочем, у этого предложения есть и другой вектор понимания: сказанное характеризует не только живописную работу, но и говорящего, который предстает чванливым, далеким от народа человеком, ухватившим лишь самые общие понятия о живописи. Под стать ему сторож, который подхватывает разговор неуместной фразой: «И живое тело и лица светлыя, не эти коричневыя», сказанной, чтобы угодить посетителю, в этих словах содержится и иной очевидный смысловой контекст: противопоставление иконописи и живописи.

Работа над текстом продолжается путем усечения законченных идейно-тематических блоков с параллельной правкой на микроуровне. Сначала автор убирает отрывок, описывающий подпись, возможно, пытаясь обозначить отличие своего героя от мастеров «иностранной школы» - герой повести все-таки сохраняет связь с иконописной традицией, в которой личность художника вторична, обобществлена. На лексическом уровне правка отмечена двумя вставками: термином «направлеше», который придает рассуждениям персонажа некоторый академизм, а следовательно, большую авторитетность, и глаголом «есть», усиленным частицей «и», что также придает большую утвердительность, императивность словам гостя.

Наконец автор удаляет практически весь текст, оставляя только именование художника, что объясняется попыткой преодолеть противоречие в концепции образа художника, каким он представлен в первом и втором слоях, - русского итальянца.

Принцип конвергенции в корне отличен от сцепления: по сути, в основе его лежит логическая последовательность от общего к частному, дедукция - от работы с большими блоками автор переходит к лексике, конвергенция как принцип создания текста, так же как сцепление, отражает творческий процесс автора. В данном случае это показатель переворота, который произошел в сознании писателя в процессе становления за- мысла, темы, идеи произведения, целеустановки своего творческого акта, показатель того, что писатель транслирует в текст авторскую идею, экспериментируя с художественными формами ее реализации.

Закономерно, что процесс создания текста произведения неодинаков на разных этапах: в начале превалирует сцепление, к концу И. С. Шмелев использует в основном принцип конвергенции.

* Статья подготовлена в рамках реализации комплекса мероприятий Программы стратегического развития ПетрГУ на 2013–2016 гг.

Список литературы Послойный анализ чернового автографа повести И. С. Шмелева «Неупиваемая чаша»

- Лихачев Д.С. Текстология: на материале русской литературы X-XVII вв. СПб.; М.: Наука, 2001. 758 с.

- Шмелев И.С. Неупиваемая Чаша//Литературный сборник «Отчизна». Симферополь: Рус. книгоиздательство в Крыму, 1919. С. 89-147.

- Шмелев И.С. Неупиваемая Чаша//НИОР РГБ 387.8.22. 47 л.