Постпохоронные акции и их археологические воплощения (на примере памятников бронзового века Южного Урала)

Автор: Епимахов Андрей Владимирович

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 т.16, 2016 года.

Бесплатный доступ

Работа рассматривает вопросы процедуры изучения потревоженных погребений на примере памятников бронзового века Южного Урала. Основной акцент сделан на практику документирования археологических фактов и необходимость соблюдения всей последовательности стадий интерпретации. Анализ конкретных ситуаций позволяет утверждать, что промежуток между завершением погребальной церемонии и вторжением был довольно кратким, а участники «ограбления» были хорошо осведомлены об устройстве могилы. Следовательно, «ограбление» могло в некоторых случаях быть частью ритуальной практики. Судя по данным этнографии, отношение к умершим могло варьировать в широких пределах - поклонение, страх, отсутствие уважения. Возможно, каждый из этих вариантов актуализировался на каждой из стадий похоронной церемонии. Дальнейшие исследования позволят уточнить динамику мотивов «ограбления». Максимальное внимание предкам уделялось на ранних этапах, в период освоения новых территорий и становления культурных традиций. В дальнейшем произошло постепенное сокращение числа таких свидетельств, и обычай проникновения в могилы обрел утилитарный характер.

Бронзовый век, южный урал, погребальная обрядность, потревоженные погребения, методология археологии

Короткий адрес: https://sciup.org/147151111

IDR: 147151111 | УДК: 903.5(470.55/.58) | DOI: 10.14529/ssh160303

Текст научной статьи Постпохоронные акции и их археологические воплощения (на примере памятников бронзового века Южного Урала)

Интерпретации феномена потревоженных погребений имеет множество граней. В этой связи приходится ограничиться лишь некоторыми аспектами темы, обратившись к вопросам методики на примере конкретных археологических материалов бронзового века обширного региона. Оговоримся, что во всех случаях остро ощущается недостаток качественной информации1, что препятствует прогрессу в понимании явления. Впрочем, есть также проблемы, лежащие в плоскости методологии.

Признавая на словах сложный характер отображения действительности в вещественных материалах, авторы часто предпочитают прямой подбор этнографических аналогий (осквернение могил врагами, ограбление, магические действия разного рода, включая обезвреживание «особых» покойников, и пр.) Таким образом, переход от результатов раскопок к реконструкции мотивов происходит без анализа ряда обязательных стадий: стимулы и идеи, через акции и их воплощение к отложению фракции культуры, деструкцию и пр. (либо эта часть процедуры остается в сфере подразумеваемого). Говорить о последовательной реконверсии информации [9, с. 349—370] не приходится, а подход можно определить как интуитивный.

Хотя при выборе алгоритма исследования авторы совсем нередко сталкиваются с трудноразрешимыми вопросами на каждой из упомянутых стадий, кажется полезным само осознание необходимости многоэтапной критики и четкое понимание влияния искажающих факторов и возможностей разной трактовки одних и тех же фактов. Поскольку проверка

* Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Минобрнауки РФ (госзадание № 33.2644.2014К).

точности полевых наблюдений в полном объеме невозможна, а публикации (а зачастую и отчеты) обычно содержат обобщенный вариант информации, исследователи вынуждены ориентироваться в основном на собственные материалы. Таким образом, единичные достоверные факты играют важнейшую роль в интерпретации, но не могут служить аргументом универсальной интерпретации более высокого уровня. Значимость таких наблюдений еще и в том, что они акцентируют внимание других авторов на важных чертах памятника и позволяют предложить критерии. Подчеркнем, однако, что мы оперируем не только единичными наблюдениями, но и некоторыми обобщениями. К их числу мы относим долю потревоженных погребений, возрастной и гендерный состав этих захоронений, сохранившийся инвентарь и др. [15] Видимо, следует принимать во внимание и степень оседлости населения, которому принадлежит некрополь. Она должна была влиять (разумеется, наряду с культурными нормами) на саму возможность вторжения в некросферу2.

Важную роль в документировании ситуаций играет не только опыт исследователя и методика раскопок, но и наличие полевого антрополога. Это позволяет точнее оценить возможные причины деструкции погребения. Последние обусловлены разновременными природными и антропогенными процессами. Даже в случае уверенности в «человеческом факторе» главной трудностью видится именно установление временного промежутка от завершения погребальной церемонии до вторжения, т.к. варианты проникновения регистрируются гораздо чаще. Лишь после решения этих вопросов стоит обсуждать акции и их воплощения, а также мотивы действий. Основное внимание в этой работе будет сосредоточено на возможностях диагностирования временного промежутка от завершения похоронной церемонии до вторжения извне1. В качестве материалов анализа использованы хорошо изученные древности бронзового века Южного Урала, для которых тема «ограбления» поднималась неоднократно [8, 11 и др.].

Погребальная обрядность этого периода характеризуется доминированием традиций курганного варианта ингумации. Наряду со «стандартными» погребениями во всех случаях имеются примеры особых погребений (частичные, вторичные, интрамуральные [2; 13 и др.]. Отнюдь не редкость случаи нарушения могил, особенно для родственных синташтинских (21—18 вв. до н. э.2), петровских (19—18 вв. до н. э.) и алакульских древностей (18—15 вв. до н. э.). Для некоторых культур, например, уральской абашевской [3; 12, с. 217, 222 и др.], не потревоженные могилы представлены единичными комплексами. Синташ-тинские, петровские и алакульские погребальные памятники объединяются многомогильностью курганов, за которой, на наш взгляд, стоит история их поэтапного формирования. Комплексы включают все возрастные и гендерные группы (с преобладанием детей). Сравнительно небольшое количество похороненных, состав погребального инвентаря (включающего оружие и детали колесничного комплекса) и сложная практика жертвоприношения животных заставляют думать, что синташтинские (и, возможно, петровские) курганы были местами захоронения элиты. Еще одной отличительной чертой синташтинской погребальной практики является высокая степень вариативности всех основных черт [7].

Алакульские некрополи внешне сходны с син-таштинскими и петровскими за счет аналогичного способа организации подкурганного пространства. Однако имеется и существенная разница. С точки зрения количественных показателей, алакульские некрополи содержат значительно больше курганов, могил и покойных. Фиксируются общая унификация, резкое, почти до нуля сокращение статусной атрибутики3, упрощение практики жертвоприношений и пр. В целом, происходит снижение трудозатрат коллектива в пересчете на одного индивида. Алакульские некрополи по основным параметрам ближе родовым кладбищам.

Все центральные и часть периферийных син-таштинских захоронений перечисленных культур потревожены (в целом более 50%). Это не может быть результатом грабительских раскопок XVIII — начала XX вв. или деятельности норных животных. Большинство курганов имеет небольшую высоту (до 1 м), а периферийные захоронения никак не прослеживаются на современной поверхности. Потревожены, как правило, могилы, содержащие захоронения взрослых индивидов обоего пола. Выводы по возрастным группам на данном этапе невозможны, т. к. большая умерших была похо ронена в коллек тивных могилах (до 8 человек).

Это же обстоятельство затрудняет, хотя и не исключает полностью, определение принадлежности инвентаря конкретным индивидам. Примеры потревоженных погребений, сохранивших часть дорогостоящего инвентаря (изделия из металла, колесничный комплекс, каменные навершия булав), не столь многочисленны, но есть [5, с. 20–32 и др.]. Как уже отмечено, одним из ключевых вопросов интерпретации потревоженных погребений является время проникновения извне. Установление краткости этого временного промежутка способно существенно сократить спектр возможных решений. На сегодня имеются яркие (хотя и единичные) свидетельства того, что вторжение осуществлялось через непродолжительный срок после завершения ритуала. Ограничимся несколькими примерами, детализирующими это заключение.

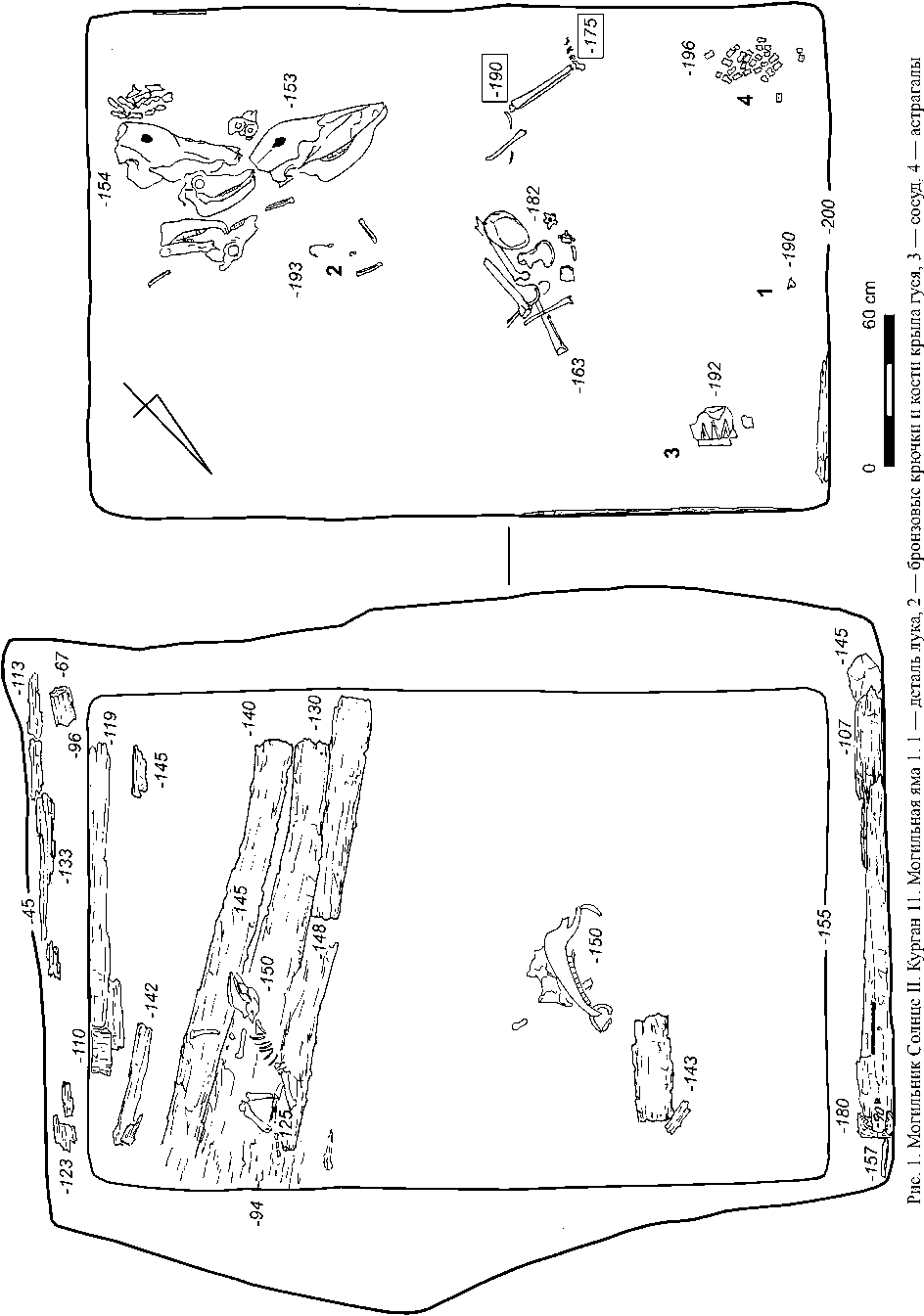

В могильнике Солнце II [4] исследована крупная могильная яма (курган 11, м. я. 1), явно пострадавшая от проникновения извне (рис. 1). Человечески останки находились в разрозненном состоянии за исключением ноги одного индивида, которая была в сочленении от колена до костей стопы включительно. Однако, эта часть скелета располагалась наклонно не на дне, а в заполнении грабительского вкопа (от 10 до 25 см выше дна могилы). Это является свидетельством того, что останки были перемещены до завершения скелетирования. Длительность периода отделения мягких тканей варьирует в широких пределах, но в данном случае речь идет в полом пространстве ниже деревянного перекрытия, что существенно ускоряло процесс. В свете этого наблюдения привычные оценки некоторых сооружений как кенотафов (в рамках описываемого могильника таким примером может служить курган 3 с единственной ямой) могут быть пересмотрены. В упомянутом комплексе хорошо сохранились деревянная конструкция (с частично нарушенным перекрытием), жертвоприношения животных и сосуд, но отсутствовали кости человека. Вариант их изъятия при постпохоронных действиях, строго говоря, недоказуем, но не исключен. При такой интерпретации сроки извлечения останков должны были быть еще короче, чем в случае с курганом 11. Таким образом, речь идет о первых годах после захоронения.

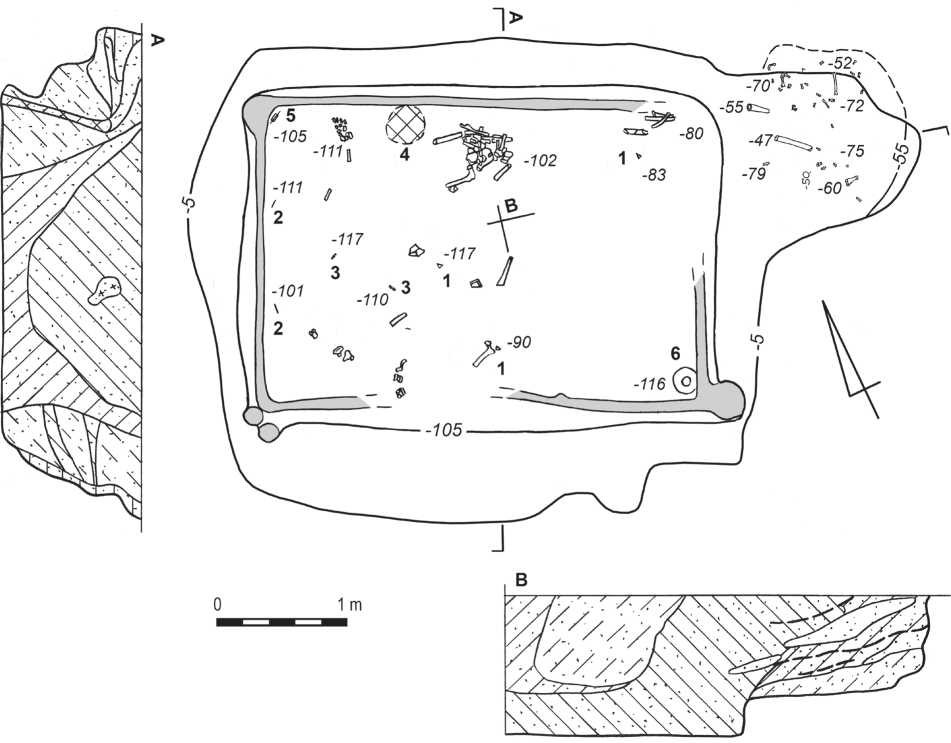

Другого рода пример был зафиксирован в результате исследования петровского могильника Троицк-7 (курган 7, м. я. 1) (раскопки В. П. Костюкова). Одна из больших по площади (размер камеры в придонной части 3,75 х 2,75 м), но не очень глубоких могил, была облицована деревом (досками ?) на высоту не менее 0,7—0,8 м4. Внутреннее пространство разделялось на три отсека, каждый из которых, вероятно, содержал индивидуальное захоронение (мужчины более 50 и 20 лет, а также индивидуум 10—15 лет5). Судя по немногочисленным костям in situ, покойные располагались поперек длинной оси ямы (головой на юго-юго-запад) скорченно на левом боку (рис. 2).

Рис. 2. Могильник Троицк-7. Курган 7. Могильная яма 1. План и разрезы. 1 — наконечник стрелы, 2 — бронзовые изделия, 3 — металлические украшения, 4 — пятно тлена, 5 — шило, 6 — сосуд

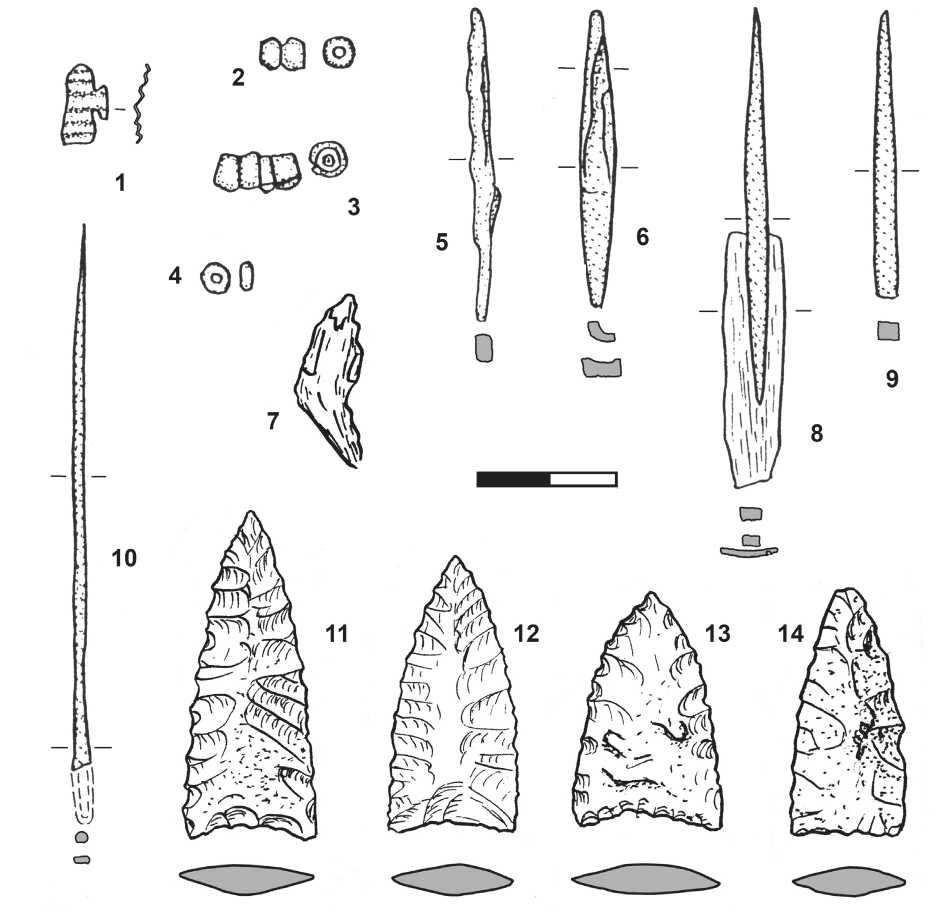

Углубление у восточной стенки образовывало ступень 0,3 м от дна и выглядело как дромос (имитация ?) либо грабительская яма. Именно здесь обнаружены многочисленные переотложенные человеческие кости со следами бронзовых окис-лов. Если верна первая версия (дромос), проникновение в полое пространство могилы состоялось до обрушения перекрытия, которое, видимо, не было очень массивным. Если точна вторая версия, «грабители» были отлично осведомлены о расположении могилы и ее устройстве. Они затратили минимум усилий, выкопав небольшой ход рядом с вертикальной деревянной облицовкой погребальной камеры, разобрали часть досок и, изъяли из полого пространства большую часть костей и украшений (с одеждой). Окончательное «освобождение» костей от бронзовых изделий состоялось именно в этой части сооружения и явно до обрушения перекрытия. Подчеркнем, что, несмотря на многочисленность следов меди на костях, среди металлических изделий обнаружены только разрозненные металлические бусы и часть бляшки, игла и шилья (рис. 3). Прочий инвентарь обильнее — части семи сосудов, четыре каменных наконечника стрел, клык животного и пастовые бусы. Следует отметить попутно, что в данном могильнике не было выявлено ни одного непотревоженного погребения взрослых индивидов1. Таким образом, при любой трактовке проникновение внутрь камеры было осуществлено до обрушения перекрытия людьми, хорошо осведомленными о деталях конструкции.

Данный хорошо документированный пример заставляет иначе взглянуть на некоторые материалы, опубликованные ранее. Так, сильно потревоженная могильная яма 1 кургана 5 могильника Кулевчи VI [1, рис. 14] имела очень сходный пологий «дромос» у одной из стенок, который вряд ли был частью конструкции, поскольку перекрытие располагалось менее чем в 0,5 м от уровня дна (при общей глубине ямы 0,9 м). Отметим, что и в этом случае параметры надмогильного сооружения оставляли мало шансов на точное попадание в могилу с дневной поверхности.

Эти примеры иллюстрируют разные сроки постпохоронных действий, однако и в том и другом случае период не был очень протяженным. Нередко хорошо прослеживается, что в момент вторжения деревянное перекрытие могилы еще оставалось целым, а пространство под ним — полым. Проникновение в могилу осуществлялось с большой точностью, хотя крупные ямы далеко не всегда находились

Рис. 3. Могильник Троицк-7. Курган 7. Могильная яма 1. Инвентарь. 1—3, 5—6, 8—10 — бронза; 4 — паста, 7 — кость, 11—14 — камень

в геометрическом центре подкурганной площадки (т. е. на дневной поверхности либо сохранялись знаки, либо грабители были хорошо осведомлены о расположении захоронений в многомогильных курганах). Не менее важно, что синташтинские могильники находятся в прямой видимости обитателей поселений, что теоретически должно было сильно осложнить «криминальную» деятельность для своих и чужих. Есть примеры, когда извлеченные кости явно были преднамеренно компактно уложены вне дна могилы1. Таким образом, можно констатировать, что в приведенных выше и других случаях зафиксированы воплощения целенаправленных акций, в которых участвовало синхронное население.

В реконструкции идейного комплекса приходится опираться на кросс-культурные исследования, которые, конечно, не дают полной уверенности в точности заключений, но позволяют определить основные направления интерпретаций. Мотивы нарушения покоя умерших, судя по этнографическим данным, очень разнообразны и сделать аргументированный выбор в пользу какой-либо из версий весьма непросто. В этой связи кажется разумным попытаться отбросить наименее вероятные варианты. Обсуждая феномен потревоженных могил, следует помнить о возможной разнице в отношении к покойным. Спектр представлений достаточно широк: от страха до поклонения. Делая выбор между этими крайними точками, мы не должны забывать и о возможности третьей позиции — отсутствии уважения к мертвым [16].

Среди широко известных — обезвреживание покойного. Для уральского бронзового века это кажется маловероятным, поскольку практика обезвреживания чаще связана с меньшинством умерших («неправильными» покойниками), в рассматриваемом же случае таковых более половины. Даже с учетом вероятных различий в причинах потревоженности этот процент представляется слишком высоким. Для раннего — синташтинского — периода процент можно связать с немногочисленностью элитных захоронений, что предполагает и сложные варианты обращения с покойным. Однако в алакульское время курганная ингумация явно становится массовым явлением. Вместе с тем, непотревоженные погребения взрослых в алакульской культуре крайне редки, а общий процент потревоженных могил выше, в эту выборку попадают и захоронения детей [14 и др.]1. Не обнаружены следы увечий и других способов обезвреживания.

Нет причин усматривать в этой традиции и способ осквернения могил соперничающими группами. Затруднения в этом случае связаны поиском таких групп. В этой роли может теоретически выступать только однокультурное население. Для синташ-тинского периода уровень развития военного дела хорошо документирован системами фортификации поселений, комплексом вооружения и военной техники. Сопоставимые по военной мощи и демографическим параметрам коллективы для начала II тыс. до н. э. назвать крайне сложно. Что кается алакульского времени, то речь идет об одном из наиболее масштабных и стабильных культурных явлений евразийского бронзового века. Достаточно сказать, что ареал распространения алакульских памятников простирается от бассейна реки Урал вплоть до Прииртышья, охватывая степную и лесостепную зоны. В целом, надежных свидетельств военной активности на поселениях бронзового века крайне мало, а для синташтинского периода их, по сути, нет, как нет и следов травматизма.

Почти столь же часто упоминается более прозаическая версия — ограбление, в том числе и с целью минимизировать для коллектива ущерб от дорогостоящих ритуалов путем возвращения в общину металлических изделий. Эта гипотеза дает ответ на вопрос о знании грабителями деталей расположения и конструкции могил, но оставляет за рамками объяснений сохранение части инвентаря в потревоженных захоронениях. Приходится исходить из версии об оставлении части инвентаря особо важного для покойного или табуированного для «грабителей». Еще труднее установить и причины хорошей сохранности целого ряда погребений. Хотя, конечно, не стоит сбрасывать со счетов ситуативные факторы.

Вряд ли изложенная сумма фактов может иметь единственное простое объяснение. Аргументы в пользу поклонения умершим в нашем распоряжении имеются. Синташтинские и петровские некрополи были местом упокоения лиц повышенного статуса, снабженным дорогостоящим инвентарем. Судя по всему, курганы формировались поэтапно и служили местом совершения постпохоронных ритуалов. Это, наряду с другими фактами, может быть оценено как проявление культа предков. Следы страха перед умершими можно усмотреть только в традиции сооружения рва вокруг погребальной площадки (что может иметь и другие объяснения), а также в нередком, хотя и необязательном, разделении кладбища и поселения водной преградой. Единично выявлены примеры связывания ног, но с учетом расположения покойных скорченно на боку, это может быть свидетельствами попытки придать умершему «правильную» позу. Никаких иных фактов в нашем распоряжении нет. Наконец, отсутствие уважения к мертвым иллюстрировано самой многочисленностью «ограблений». Очевидно, что преобладают аргументы в пользу поклонения умершим, что формально противоречит высокому проценту потревоженных погребений.

Возможным выходом из проблемной ситуации является предположение о сочетании всех трех перечисленных вариантов взаимоотношений мертвых и живых. В разные периоды цикла похоронных и после похоронных церемоний на первый план выходил один из них. Не исключено, что дальнейшие исследования позволят проследить в диахронии динамику. Во всяком случае, для алакульского периода затруднительно выявить следы поминальных ритуалов и примеры сколь-нибудь строгого разделения миров мертвых и живых. Создается впечатление, что максимальное внимание к предкам уделялось на ранних этапах, в период освоения новых территорий и становления культурных традиций. На следующем этапе произошло постепенное сокращение числа таких свидетельств, и обычай проникновения в могилы обрел утилитарный характер.

Список литературы Постпохоронные акции и их археологические воплощения (на примере памятников бронзового века Южного Урала)

- Виноградов, Н. Б. Могильник эпохи бронзы Кулевчи VI в Южном Зауралье (по раскопкам 1983 года)/Н. Б. Виноградов//Проблемы истории, филологии, культуры. -2000. -Т. VIII. -С. 24-53.

- Виноградов, Н. Б. Интрамуральные захоронения детей на поселениях первой трети II тыс. до н.э. в Южном Зауралье/Н. Б. Виноградов, Н. А. Берсенева//Археология, этнография и антропология Евразии. -2013. -№ 3 (55). -С. 59-67.

- Горбунов, В. С. Абашевская культура Южного Приуралья/В. С. Горбунов. -Уфа: Изд-во БГПИ, 1986. -96 с.

- Епимахов, A. B. Курганный могильник Солнце II -некрополь укрепленного поселения средней бронзы Устье/A. B. Епимахов//Материалы по археологии и этнографии Южного Урала. -Челябинск: Каменный пояс, 1996. -С. 22-42.

- Епимахов, A. B. Ранние комплексные общества Севера Центральной Евразии (по материалам могильника Каменный Амбар-5)/A. B. Епимахов. -Кн. 1. -Челябинск: Челябинский Дом печати, 2005. -192 с.

- Епимахов, A. B. Погребальные памятники бронзового века Южного Урала и Гипотеза 8 Артура Сакса/A. B. Епимахов//КСИА. -Вып. 229. -М.: ИА РАН. 2013. -С. 25-32.

- Епимахов, A. B. Вариативность погребальной практики синташтинского населения (поиск объяснительных моделей)/А. В. Епимахов, Н. А. Берсенева//Вестник НГУ. Серия: История, филология. -Т. 11. -Вып. 3: Археология и этнография. -2012. -С. 148-170.

- Зданович, Д. Г. Синташтинское общество: социальные основы «квазигородской» культуры Южного Зауралья эпохи средней бронзы/Д. Г. Зданович. -Челябинск: СПЛИАЦ «Аркаим»; ЧелГУ, 1997. -93 с.

- Клейн, Л. С. Введение в теоретическую археологию/Л. С. Клейн. -Кн. 1: Метаархеология. -СПб.: Бельведер, 2004. -470 с.

- Молодин, В. И. Радиоуглеродная хронология эпохи бронзы Урала и юга Западной Сибири: принципы и подходы, достижения и проблемы/В. И. Молодин, А. В. Епимахов, Ж. В. Марченко//Вестник НГУ. -Серия: История, филология. -2014. -Т. 13. -Вып. 3: Археология и этнография. -С. 136-167.

- Нелин, Д. В. «Ограбление» погребений эпохи бронзы: проблема интерпретации/Д. В. Нелин//Бронзовый век Восточной Европы: характеристика культур, хронология и периодизация. -Самара: НТЦ, 2001. -С. 317-321.

- Ткачев, В. В. Степи Южного Приуралья и Западного Казахстана на рубеже эпох средней и поздней бронзы/В. В. Ткачев. -Актобе: Актюбинский областной центр истории, этнографии и археологии, 2007. -384 с.

- Ткачев, В. В. Вторичные захоронения из алакульских памятников в южных отрогах Уральских гор/В. В. Ткачев//Известия Самарского научного центра Российской академии наук. -2010. -Вып. 6 (12). -С. 258-264.

- Шилов, С. Н. О некоторых аспектах мотивации разрушения могил алакульской культуры на территории лесостепного Притоболья/С. Н. Шилов, Д. Н. Маслюженко//XV Уральское археологическое совещание: тез. докл. -Оренбург: Оренбургская губерния, 2001. -122-123.

- Яценко, С. А. О сарматских ограблениях синхронных курганов/С. А. Яценко//Теория и практика археологических исследований. -2013. -№ 2 (8). -С. 25-41.

- Bartelheim, M. Cult after Burial: Patterns of Post-Funeral treatment in the Bronze and Iron Age of Central Europe/M. Bartelheim, V. Heyd//P. Beihl, F. Bertemes and H. Meller (eds.). Archaeology of Cult and Religion. -Budapest: Archaeoligua, 2001. -P. 261-276.