Построение инновационной модели подготовки технических специалистов на основе базовых кафедр организаций высшего образования

Автор: Рулевский Александр Дмитриевич, Рыбаков Василий Петрович

Рубрика: Проблемы инженерного образования

Статья в выпуске: 2 т.8, 2016 года.

Бесплатный доступ

Переход к инновационной экономике, связанный с широким внедрением в производственные секторы новых технологий предъявляет более высокие, чем прежде, требования к уровню профессиональной подготовки работников. Это делает актуальной и особо значимой проблему совершенствования инженерного образования. В статье проведено сравнение нескольких типичных и инновационной моделей подготовки технических специалистов. Концептуальным недостатком существующей модели подготовки технических специалистов является возрастающий разрыв между процессом образования в организациях высшего образования и потребностями работодателей. В результате требования к принимаемым на работу выпускникам начинают превышать уровень знаний, получаемый студентами. При этом возможности отечественных организаций высшего образования в приобретении для учебных целей образцов новой техники и компонентов современных технологий весьма ограничены из-за их высокой стоимости. Это приводит к тому, что до момента, когда выпускники организаций высшего образования в полном объеме овладеют требуемыми навыками и станут способными эффективно выполнять свои профессиональные функции, проходит довольно продолжительный период адаптации, в течение которого предприятиям самим приходится проводить их «доучивание». Это ведет к дополнительным затратам, а кроме того, вероятность успешного прохождения адаптации выпускником, устраивающимся на работу, с дальнейшим его закреплением на конкретном предприятии относительно невелика. Существующую проблему предлагается решить, предоставив потенциальным работодателям возможность непосредственного влияния на формирование у студентов в процессе обучения в организации высшего образования необходимых компетенций. Это может быть достигнуто путем согласования с ними образовательных программ и составленных на их основе учебных планов и графиков. Такая инновационная модель подготовки технических специалистов может быть построена путем интеграции усилий организаций высшего образования и работодателей на основе базовых кафедр. Особое внимание уделяется анализу мотивов организаций высшего образования и работодателей, побуждающих их к взаимодействию при создании базовых кафедр. Показано, что практическое использование предлагаемой инновационной модели процесса подготовки технических специалистов может существенно повысить его качество.

Образовательный процесс, организация высшего образования, работодатель, компетентность, базовая кафедра, технический специалист

Короткий адрес: https://sciup.org/147157806

IDR: 147157806 | УДК: 378.14:001.895 | DOI: 10.14529/ped160210

Текст научной статьи Построение инновационной модели подготовки технических специалистов на основе базовых кафедр организаций высшего образования

Постановка задачи. Переход к инновационной экономике обусловливает существенное возрастание требований к человеческому капиталу, одной из важнейших составляющих которого является уровень образования работников. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема совершенствования системы высшего образования за счет создания и внедрения инновационных технологий обучения.

Очевидно, что эффективное функционирование системы высшего образования в настоящее время возможно лишь при ее ориентации на удовлетворение конкретных запросов работодателей, то есть подготовки специалистов, имеющих компетенции, необходимые для практической деятельности. Особенно это актуально для процесса подготовки технических специалистов, что объясняется быстрой сменой используемых в производстве технологий и инженерных подходов.

В образовании сложились различные модели подготовки специалистов. Моделью является замещающий педагогическую реальность объект (часто представленный в системном виде), в котором отражены наиболее значимые для исследователя свойства действительности. Модель используется в процессе исследования вместо педагогической действительности, поскольку она проще и нагляднее реальности, и в ней возможно выделение конечного числа параметров и критериев [9].

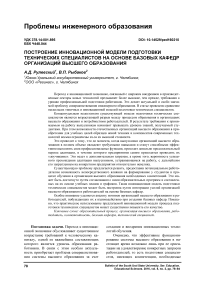

Моделирование процесса подготовки технического специалиста . Рассмотрим модель процесса подготовки специалиста как комплекса определенного рода «воздействий» (через разные виды занятий) активного субъекта образовательного процесса на объект – студента [7]. В классическом представлении такого процесса (рис. 1) активным субъектом является организация высшего образования через его руководство, профессорско-преподавательский состав и научные кадры, непосредственно взаимодействующие со студентами. Существует также пассивный субъект образовательного процесса – работодатель, который в данном случае рассматривается просто как потребитель «конечного результата».

Рис. 1. Классическая схема подготовки специалистов в организации высшего образования

Концептуальным недостатком такого подхода является разрыв между процессом обучения в организации высшего образования и потребностями работодателей, поскольку реальный уровень используемых в практике технологий начинает опережать знания, получаемые студентами в процессе подготовки. При этом возможности организаций высшего образования в приобретении для учебных целей даже компонентов новейших технологий весьма ограничены из-за их высокой стоимости.

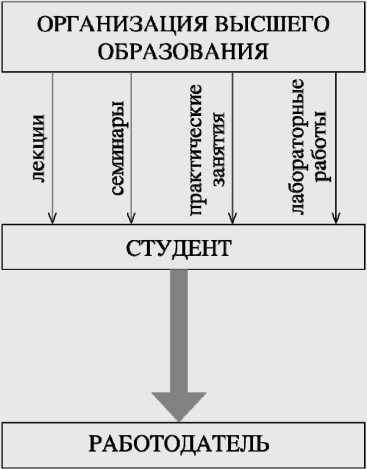

Модернизация процесса подготовки инженерных кадров, как в нашей стране, так и за рубежом, как раз и была направлена на формирования такого взаимодействия между организациями высшего образования и всеми потребителями их продукции, когда последние перестают быть только пассивными получателями выпускников и начинают оказывать содействие в обучении специалистов. Их возможности через практико-ориентированную часть обучения становятся элементами образовательного процесса. В таком случае модель процесса подготовки технических специалистов может быть представлена уже в следующем виде (рис. 2).

Усиление практико-ориентированной направленности образовательного процесса в организациях высшего образования является общемировым трендом. Именно этим в частности занимаются отделы практик и связи с производством в отечественных организациях высшего образования и «индустриальные департаменты», действующие во многих зарубежных университетах. Особенностью подобных структур отечественных организаций высшего образования является то, что они работают сразу со многими предприятиями определенной отрасли. Они организуют на них производственные практики для студентов.

Функции «индустриальных департаментов» несколько шире. В их обязанности входит организация для студентов практического обучения и стажировок в отраслевых компаниях, привлечение для работы в качестве преподавателей высококвалифицированных специалистов-практиков, а также помощь предприятиям в подборе студентов для участия в конкретных инновационных и внедренческих проектах [3].

Однако в условиях инновационной экономики и схема процесса подготовки технических специалистов, представленная на рис. 2, становится неэффективной. Система одних производственных практик, стажировок и выпускных квалификационных работ по заявкам даже профильных передовых предприятий, не способна в полном объеме сформировать у студентов необходимые работодателям компетенции.

Рис. 2. Схема подготовки специалистов с участием работодателей

Важно понимать, что работодателям нужны не столько выпускники, чья подготовка соответствует образовательным стандартам, как этого требует Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» [8], а молодые специалисты, обладающие конкретными требуемыми компетенциями. Под «компетенциями» в данном случае понимаются глубокое, доскональное знание существа выполняемой работы, способность правильно оценивать возникающие производственные ситуации и умение принимать оптимальные решения.

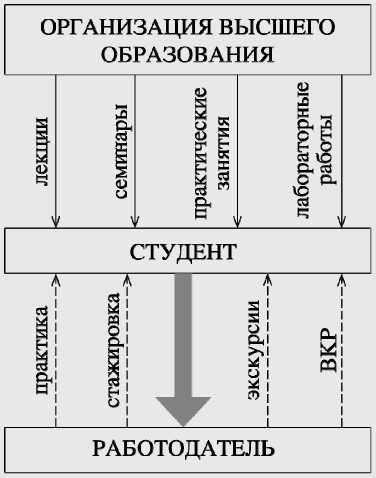

На практике же до того момента, когда выпускник организации высшего образования в полном объеме овладевает необходимыми компетенциями и становится способным эффективно выполнять свои функции, проходит довольно продолжительный период его профессиональной адаптации (рис. 3).

Как показывает анализ деятельности различных производственных компаний, адаптация выпускников организаций высшего образования является довольно длительным процессом, занимая даже не один год, а минимум – три, а во многих отраслях – и все пять. Затраты предприятий на «доводку» выпускников составляют от нескольких десятков до сотен тысяч рублей на человека в год [6]. Основная проблема, как отмечают руководители предприятий, в данном случае состоит не в недостатке у выпускников теоретических знаний, умений или навыков, а в отсутствии специфического умения исполнять необходимые обязанности на своем рабочем месте, что говорит об отсутствии у них тех или иных конкретных компетенций [2].

В период адаптации предприятиям самим приходится проводить «дообучение» выпускников необходимым профессиональным навыкам, то есть выполнять функции образовательных организаций. Поэтому эффективность системы подготовки технических специалистов, представленной на рис. 2, для работодателей довольно низка. К числу ее основных недостатков можно отнести тот факт, что вероятность успешного прохождения выпускником организации высшего образования периода адаптации с дальнейшим его закреплением на предприятии при его приеме на работу невелика. Именно это является одной из основных причин наличия постоянной «текучки» кадров и как следствия – необходимости приема и «доводки» новых.

Рис. 3. Процесс профессиональной адаптации выпускников организаций высшего образования к практической деятельности

Поэтому в настоящее время и перед предприятиями, и перед организациями высшего образования стоит задача снижения временных и финансовых издержек на процесс адаптации выпускников. Решающая эту задачу инновационная система подготовки специалистов может быть построена при условии, что работодатели получат возможность непосредственного влияния на формирование у студентов необходимых им компетенций. В таком случае модель подобной инновационной системы подготовки технических специалистов можно представить в следующем виде (рис. 4).

Рис. 4. Схема инновационной системы подготовки технических специалистов в организациях высшего образования

В данном случае работодатели оказывают непосредственное влияние на процесс подготовки специалистов. Осуществляется это влияние через согласование с ними основных образовательных программ (ООП) и составленных на их основе учебных планов.

Обсуждение результатов. Основная проблема в построении предлагаемой инновационной модели подготовки технических специалистов заключается в сложности ее «подстройки» под конкретных работодателей. Организации высшего образования готовят специалистов в соответствии с требованиями общих для всех федеральных государственных образовательных стандартов. Поэтому выпускники получают некий общий набор компетенций, в то время как каждому пред- приятию требуются специалисты с их конкретным набором. При этом зачастую пожелания работодателей имеют сугубо узкую специализацию, имеющую отношение к определенной отрасли, что делает их выполнение весьма затруднительным в условиях стандартной подготовки организациями высшего образования.

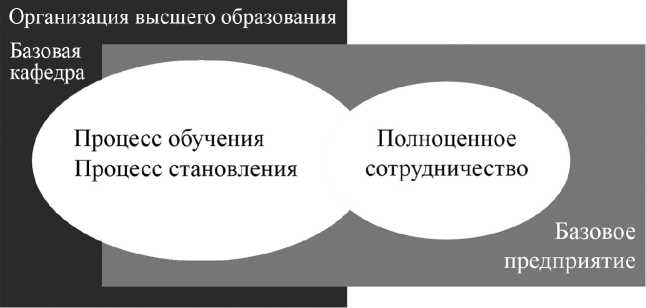

Оптимальной «площадкой» для внедрения представленной на рис. 4 инновационной системы подготовки технических специалистов представляются базовые кафедры. В отличие от упоминавшихся выше отделов практик и «индустриальных департаментов», базовая кафедра – это образовательная площадка, находящаяся не в организации высшего образования, а на территории предприятия – стратегического партнера организации высшего образования. Она создается для сотрудничества с конкретным работодателем, причем рамки взаимодействия в каждом случае оговариваются и формулируются индивидуально [1].

Первые базовые кафедры появились в нашей стране достаточно давно – еще в начале 2000-х годов. В 2013 году возможности организовывать их существенно расширились, за счет предприятий реального сектора экономики для реализации практико-ориентированных образовательных программ прикладного бакалавриата.

Основными преимуществами базовых кафедр являются:

– возможность приближения образовательного процесса к нуждам конкретных предприятий;

– ориентация образовательного процесса на получение студентами компетенций по решению реальных производственных задач.

Как показывает опыт работы базовых кафедр Южно-Уральского государственного университета, «подстройку» подготовки прикладных бакалавров под конкретные запросы работодателей можно проводить при разработке вариативной части учебных планов и за счет увеличения объема практико-ориентированной части процесса обучения. Важно отметить, что оно в данном случае представляет собой не занятия в университетских специализированных аудиториях и лабораториях, а работу студентов над решением конкретных практических задач непосредственно в производственных подразделениях. Это дает возможность привлечь к преподавательской деятельности наиболее высококвалифицирован-

Рис. 5. Схема подготовки технических специалистов на базовых кафедрах организаций высшего образования

ных специалистов предприятий, что способствует приобретению обучающимися необходимых работодателям компетенций.

Не меньшее значение имеют и присутствующие здесь элементы воспитания - это, прежде всего, освоение студентами корпоративной философии и культуры предприятия. Фактически это снимает необходимость их дальнейшей адаптации на предприятии (рис. 5).

Для организаций высшего образования главная ценность базовых кафедр заключается в повышении качества образовательного процесса за счет включения в него передового опыта и производственных технологий ведущих предприятий различных отраслей [5]. Такие предприятия имеют необходимую материальную, интеллектуальную и организационно-техническую базу для создания и успешного функционирования базовых кафедр. Кроме этого, стратегия их развития определяется не текущей рыночной конъюнктурой, а перспективными планами, рассчитанными на довольно длительный период. Сотрудничество образовательных организаций и ведущих отраслевых предприятий позволит высшему образованию лучше соответствовать актуальным потребностям реальной экономики [4]. Выражаясь образно, можно сказать, что базовая кафедра является своеобразным «мостом», связывающим образовательные организации и современные технологии.

Работодатели благодаря работе базовых кафедр получат выпускников с теми компетенциями, которые им реально необходимы. Поэтому они могут пойти на значительные первоначальные затраты, вполне резонно ожидая, что полученный через несколько лет эффект от снижения издержек, связанных с адаптацией выпускников организаций высшего образования, перекроет сделанные инвестиции.

Базовая кафедра должна создаваться не только с целью подготовки специалистов, но и для проведения НИР, а также переподготовки и повышения квалификации действующих специалистов в интересах конкретного работодателя. Такой комплекс функций позволяет создавать вокруг базовой кафедры «зону» формирования непрерывного инновационного цикла предприятия. Все это должно существенно повысить качество подготовки технических специалистов.

Выводы . Таким образом, рассмотренная инновационная модель процесса подготовки технических специалистов должна существенно повысить его качество и эффективность за счет совместного использования ресурсов организаций высшего образования и работодателей.

Список литературы Построение инновационной модели подготовки технических специалистов на основе базовых кафедр организаций высшего образования

- Базовая кафедра. -http://bk-imc.ru (дата обращения: 29.02.2016).

- Заварзин, В.И. Интеграция образования, науки и производства/В.И. Заварзин, А.И. Гоев//Рос. предпринимательство. -2011. -№ 4. -С. 48-56.

- Миляева, Е. Бакалавр по карману/E. Миляева. -http://national.invur.ru (дата обращения: 29.02.2016).

- Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года (утв. Правительством РФ 14 мая 2015 г.). -http://garant.ru (дата обращения: 29.02.2016).

- Радионов, А.А. Условия эффективности деятельности базовых кафедр вузов/А.А. Радионов, А.Д. Рулевский//Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». -2016. -Т.8, № 1. -С. 87-93. DOI: DOI: 10.14529/ped160112

- Рылько, Е. В создании базовых кафедр заинтересованы и вузы, и бизнес/Е. Рылько. -http://faito.ru (дата обращения: 29.02.2016).

- Фролова, В.А. Модель инновационной системы подготовки кадров/В.А. Фролова, Р.А. Дашкевич//WIRTSCHHAFT UND MANA-GEMENT: THEORIE UND PRAXIS. -Verlag SWG imex GmbH, Nurnberg, Deutschland, 2014. -Vol. 1. -С. 127-129.

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/(дата обращения: 20.01.2016).

- Штофф, В.А. Роль моделей в познании/В.А. Штофф. -Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1963. -128 с.