Построение моделей риска нарушения здоровья у спортсменов и юношей, не занимающихся спортом

Автор: Любошенко Т.М., Флянку И.П.

Журнал: Анализ риска здоровью @journal-fcrisk

Рубрика: Медико-биологические аспекты оценки воздействия факторов риска

Статья в выпуске: 2 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Анализ и оценка риска нарушений здоровья студентов является актуальным направлением гигиенической науки. Период адаптации студентов приходится в основном на I и II курсы обучения, когда вероятность появления дезадаптивных состояний особенно велика. Наиболее актуальна проблема привыкания к учебному процессу у студентов спортивных вузов. Это связано с тем, что обучение в таких вузах характеризуется не только высокими умственными, но и значительными психоэмоциональными и физическими нагрузками. Уровень и особенности психосоматического здоровья студентов физкультурного вуза на современном этапе остаются малоизученными. Недостаточно изучены факторы, формирующие здоровье на этапе профессиональной подготовки, вопросы профилактики и коррекции дезадаптивных состояний у студентов, отсутствует мониторинг состояния здоровья. Целью исследования явилась разработка и внедрение метода оценки риска нарушений здоровья студентов физкультурного вуза. Для оценки уровня здоровья 250 студентов II и III курсов различных факультетов, занимающихся и не занимающихся спортом, использовалось анкетирование и методика Г.Л. Апанасенко. Для выявления взаимосвязи уровня физического здоровья по Г.Л. Апанасенко с показателями психосоматических синдромов, определенных с помощью анкетирования, применялся корреляционный анализ. На основании полученных данных с помощью метода «Дерево решений» построены модели риска нарушений здоровья у юношей, занимающихся и не занимающихся спортом. Применение данных моделей позволяет без специальной аппаратуры проводить донозологическую диагностику, мониторинг здоровья, а также определять группы риска среди студентов. Достоинством предложенного анкетного метода является его быстрое действие и возможность обследования значительных по численности контингентов различного возраста.

Студенты физкультурного вуза, юноши, занимающиеся и не занимающиеся спортом, анкетирование, метод "дерево решений", модель риска нарушения здоровья, метод оценки риска нарушений здоровья, донозологическая диагностика, мониторинг здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/14237947

IDR: 14237947 | УДК: 613.6

Текст научной статьи Построение моделей риска нарушения здоровья у спортсменов и юношей, не занимающихся спортом

Анализ и оценка риска нарушения здоровья населения под воздействием различных факторов окружающей среды являются одними их наиболее актуальных и быстро развивающихся междисциплинарных направлений в современной науке и практике [9, 11].

В отношении здоровья во всех странах студенты выделяются в категорию повышенного риска [7, 19, 21]. Информационные и экзаменационные стрессы, нерациональное питание, гиподинамия, отсутствие должного режима учебного труда и отдыха, вредные привычки являются факторами риска для здоровья студента, способствуют росту заболеваемости в период обучения в вузе и развитию психосоматических расстройств [5,13, 15, 17, 20].

Только за последние 10 лет заболеваемость среди студентов увеличилась на 35 %. По данным Н.А. Агаджаняна, за годы обучения в вузе число здоровых студентов сокращается в среднем на 25,9 %, а хронически больных – увеличивается на 20,0 % [7]. По мнению С.А. Лопатина [4], к концу обучения в вузе каждый второй студент имеет то или иное

хроническое заболевание, а доля здоровых лиц не превышает 10–15 %.

Период адаптации студентов приходится в основном на I и II курсы обучения, когда вероятность появления дезадаптивных состояний особенно велика [18, 21]. Наиболее актуальна проблема привыкания к учебному процессу у студентов спортивных вузов. Это связано с тем, что обучение в таких вузах характеризуется не только высокими умственными, но и значительными психоэмоциональными, физическими нагрузками. В то же время отмечается положительное влияние на адаптационные возможности, физическое развитие организма правильно организованных занятий спортом [12]. При этом уровень и особенности психосоматического здоровья студентов физкультурного вуза на современном этапе остаются малоизученными [1, 5]. Кроме того, недостаточно изучены факторы, формирующие здоровье на этапе профессиональной подготовки [6, 16]; вопросы профилактики и коррекции дезадаптивных состояний у студентов [5, 18]; отсутствует мониторинг состояния здоровья [3, 13].

Сегодня диагностика состояния здоровья строится на использовании большого количества функциональных тестов, требующих времени и аппаратного обеспечения. Результаты такого тестирования не всегда совпадают с оценкой своего состояния отдельным индивидом. Поэтому актуальными являются разработка и внедрение методов самооценки здоровья студентов и риска его нарушений с целью донозо-логической диагностики.

Перспективным направлением оценки и управления рисками, в том числе связанными с нарушениями здоровья, является использование методов математического моделирования, которые позволяют экономить материальные и временные ресурсы [8].

Таким образом, неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья, а также недостаточное количество научных публикаций, касающихся оценки состояния здоровья студентов и риска его нарушений, свидетельствуют об актуальности данного исследования. Разработка и внедрение методов индивидуальной оценки риска нарушений здоровья студентов способствуют своевременному предупреждению и коррекции его нарушений.

Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре анатомии, физиологии, спортивной медицины и гигиены СибГУФК.

В анкетном опросе приняли участие 250 студентов II и III курсов факультетов спорта, гуманитарного, туризма, рекреации и реабилитации СибГУФК, занимающихся и не занимающихся спортом. Квалификация спортсменов: 1-й разряд – 44,6 %, кандидаты в мастера спорта – 37,6 %, мастера спорта – 17,8 %. Оценка физического здоровья проводилась у 100 юношей (65 спортсменов и 35 юношей, не занимающихся спортом).

Для определения психосоматического здоровья использовался метод количественной оценки уровня здоровья, разработанный в Научном центре охраны здоровья детей и подростков РАМН [2]. Анкета «Оценка уровня здоровья по основным функциональным системам» включала шесть блоков вопросов, позволяющих выявить нарушения в психической сфере здоровья, восемь блоков вопросов, относящихся к нарушениям соматической сферы (оториноларингологический, синдром поражения желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистый, вегетососудистый). Анкета была дополнена авторами статьи 4 разделами (анемический, аллергический, инфекционный и аутоимунный синдромы). Оценка каждого изучаемого синдрома проводилась в баллах с помощью двух параметров: частота проявления (отсутствие – 0, редко – 1, часто – 2, постоянно – 3), степень выраженности (отсутствие – 0, слабо – 1, умеренно – 2, сильно – 3). На основании полученных данных рассчитывался интегральный показатель (сумма баллов по частоте и силе), или показатель болезненности, который являлся характеристикой степени неблагополучия в том или ином блоке симптомоком-плексов.

Для оценки физического здоровья применялась методика Г.Л. Апанасенко [1], которая включала показатели, характеризующие физическое развитие (индекс Кетле, жизненный индекс, силовой индекс); состояние сердечнососудистой системы (частота сердечных сокращений, артериальное давление, индекс Робинсона – показатель двойного произведения); время восстановления частоты сердечных сокращений после дозированной физической нагрузки. С помощью данной методики можно получить достаточно полную и объективную картину физического состояния и прогнозировать риск заболеваний.

Выявление взаимосвязи физического здоровья по методике Г.Л. Апанасенко (зависимая переменная) с показателями психосоматических синдромов (независимые переменные) осуществлялось с помощью корреляционного анализа. Для построения моделей риска нарушений здоровья был применен метод «Дерево решений» с помощью технологии Data Mining, программа Deductor Studio Academic (версия 5.2) [10].

Результаты и их обсуждение. Результаты анкетного опроса свидетельствуют о том, что у студентов физкультурного вуза более часто встречались синдромы, характеризующие нарушение состояния психической сферы (астенический, истероподобный, психоастенический, невротический и патохарактерологический), по сравнению с соматическими синдромами ( p < 0,05). Наибольший удельный вес психических синдромов составил астенический и исте-роподобный (11,5 и 11,3 % соответственно). В соматической сфере здоровья студентов чаще встречались оториноларингологический, вегетососудистый и сердечно-сосудистый синдромы (6,3; 5,9 и 5,5 % соответственно).

В ходе исследования выявлено, что у юношей-спортсменов в сравнении с не занимающимися спортом реже регистрировались синдромы психической сферы ( p < 0,05). У юношей-спортсменов наиболее часто наблюдался психоастенический (7,0 %), у не занимающихся спортом – астенический и истеропо-добный синдромы (14,0 и 14,3 % соответственно). У юношей, не занимающихся спортом, в сравнении со спортсменами отмечена более высокая частота проявления вегетососудистого (19,8 и 10,0 %), оториноларингологического (12,5 и 6,9 %), анемического (12,2 и 7,2 %) и сердечно-сосудистого (10,3 и 5,3 %) синдромов ( p < 0,05).

Оценка физического здоровья по Г.Л. Апанасенко показала, что среди юношей, занимающихся спортом, 57,0 % имели высокий уровень здоровья (4 балла и менее) и выше среднего (5– 9 баллов); 33,8 % – средний (10–13 баллов); 9,2 % – ниже среднего (14–16 баллов) и низкий (17–21 балл). Среди лиц, не занимающихся спортом, высокий и выше среднего уровни здоровья выявлены у 34,3 % студентов, средний уровень – у 31,4 %, ниже среднего и низкий уровни регистрировались в 34,3 % случаев.

По мнению Г.Л. Апанасенко [1], безопасный уровень соматического здоровья, гарантирующий отсутствие болезней, имеют лишь люди с высоким уровнем физического состояния. Средний уровень физического состояния может расцениваться как критический. Дальнейшее снижение уровня функционального состояния уже ведет к клиническому проявлению болезни с соответствующими симптомами.

С помощью корреляционного анализа была выявлена сильная связь уровня физического здоровья юношей-спортсменов с показателями цереброастенического синдрома ( r = 0,81), средней силы – с показателями анемического ( r = 0,65), оториноларингологического ( r = 0,63) и психоастенического ( r = 0,57) синдромов.

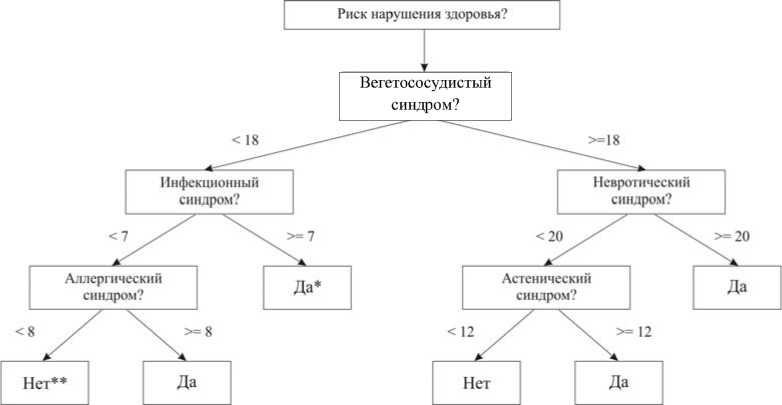

У юношей, не занимающихся спортом, установлена сильная корреляционная связь уровня физического здоровья с показателями вегетососудистого синдрома ( r = 0,72), средней силы – с показателями невротического ( r = 0,64), инфекционного ( r = 0,61), аллергического ( r = 0,58) и астенического синдромов ( r = 0,52).

Данные взаимосвязи показателей физического здоровья и психосоматических синдромов у студентов, занимающихся и не занимающихся спортом, использовались для построения моделей риска нарушения здоровья (рисунок).

С помощью метода «Дерево решений» было определено 6 правил, описывающих, при каких значениях отдельных синдромов существует или отсутствует риск нарушения здоровья у спортсменов (табл. 1).

Значимость синдромов в модели риска нарушения здоровья для спортсменов представлена в табл. 2. В качестве целевого атрибута выбран показатель физического здоровья.

Верно классифицировано 93,1% синдромов, что говорит о достаточно высоком качестве модели. Ниже представлена интерпретация данной модели. Спортсмены подвержены риску нарушения здоровья при следующем сочетании интенсивности синдромов:

-

1. Если показатель цереброастенического синдрома составляет 27 баллов и более, а показатель анемического синдрома имеет значение 23 балла и более.

-

2. Если значение цереброастенического синдрома составляет менее 27 баллов, но показатели психоастенического и вегетососудистого синдромов превышают 31 и 11 баллов соответственно.

-

3. Если показатели цереброастенического и психоастенического синдромов составляют менее 27 и 31 баллов соответственно, а значение оториноларингологического синдрома – 16 баллов и более.

б

Рис. Модель риска нарушения здоровья у юношей: а - спортсменов; б - не занимающихся спортом. Примечание: * - риск нарушения здоровья; ** - отсутствие риска нарушения здоровья

Таблица 1

Правила возникновения / отсутствия риска нарушения здоровья у спортсменов

|

Показатель |

Значение (баллы) |

Следствие |

Поддержка, % |

Достоверность, % |

|

Цереброастенический, анемический |

>= 27 >= 23 |

Да |

38,7 |

100,0 |

|

Цереброастенический, анемический |

>= 27 < 23 |

Нет |

19,3 |

100,0 |

|

Цереброастенический, Психоастенический, вегетососудистый |

< 27 >= 31 >= 11 |

Да |

23,5 |

91,7 |

|

Цереброастенический, психоастенический, оториноларингологический |

< 27 < 31 >= 16 |

Да |

8,2 |

100,0 |

|

Цереброастенический, психоастенический, оториноларингологический |

< 27 < 31 < 16 |

Нет |

5,8 |

84,8 |

|

Цереброастенический, психоастенический, вегетососудистый |

< 27 >= 31 < 11 |

Нет |

4,5 |

82,0 |

Таблица 2

Значимость синдромов в модели риска нарушения здоровья спортсменов

|

Синдром |

Значимость, % |

|

Цереброастенический |

61,1 |

|

Анемический |

17,7 |

|

Психоастенический |

13,4 |

|

Вегетососудистый |

5,5 |

|

Оториноларингологический |

2,3 |

Спортсмены не подвержены риску нарушения здоровья при следующих условиях:

-

1. Если значение цереброастенического синдрома превышает 27 баллов, показатель анемического синдрома составляет менее 23 баллов.

-

2. Если значение цереброастенического синдрома менее 27 баллов, психоастеническо-

- го - более 31 баллов, вегетососудистого - менее 11 баллов.

-

3. Если значения цереброастенического, психоастенического и оториноларингологического синдромов составляют менее 27, 31 и 16 баллов соответственно.

С помощью модели риска нарушения здоровья для юношей, не занимающихся спортом, выявлено 6 правил, описывающих сочетания значений синдромов, при которых существует или отсутствует риск возникновения нарушения здоровья (табл. 3).

Значимость синдромов в модели риска нарушения здоровья для юношей, не занимающихся спортом, представлена в табл. 4. В качестве целевого атрибута представлен показатель физического здоровья.

Таблица 3

Правила возникновения / отсутствия риска нарушения здоровья у юношей, не занимающихся спортом

Значимость синдромов в модели риска нарушения здоровья для юношей, не занимающихся спортом

|

Синдром |

Значимость, % |

|

Вегетососудистый |

50,2 |

|

Невротический |

22,8 |

|

Инфекционный |

14,6 |

|

Астенический |

7,3 |

|

Аллергический |

5,1 |

|

Показатель |

Значение (баллы) |

Следствие |

Поддержка, % |

Достоверность % |

|

Вегетососудистый, невротический |

>= 18 >= 20 |

ДА |

29,5 |

100,0 |

|

Вегетососудистый, инфекционный |

< 18 >= 7 |

ДА |

28,8 |

100,0 |

|

Вегетососудистый, невротический, астенический |

>= 18 < 20 >= 12 |

ДА |

24,2 |

100,0 |

|

Вегетососудистый, инфекционный, аллергический |

< 18 < 7 < 8 |

НЕТ |

8,2 |

95,4 |

|

Вегетососудистый, инфекционный, аллергический |

< 18 < 7 >= 8 |

ДА |

5,8 |

89,2 |

|

Вегетососудистый, невротический, астенический |

>= 18 < 20 < 12 |

НЕТ |

4,5 |

90,1 |

Таблица 4

Верно классифицировано 95,8 % синдромов, что свидетельствует о достаточно высоком качестве модели.

Представленная модель интерпретируется следующим образом. Юноши, не занимающиеся спортом, подвержены риску нарушения здоровья при следующих условиях:

-

1. Если показатели вегетососудистого и невротического синдромов превышают 18 и 20 баллов соответственно.

-

2. Если показатель вегетососудистого синдрома превышает 18 баллов, значение показателя невротического синдрома составляет менее 20 баллов, а значение астенического синдрома выше 12 баллов.

-

3. Если значение вегетососудистого синдрома составляет менее 18 баллов, а инфекционного - 7 баллов и более.

-

4. Если показатель вегетососудистого синдрома составляет менее 18 баллов, значение инфекционного синдрома составляет менее 7, а показатель аллергического синдрома превышает 8 баллов .

Студенты, не занимающиеся спортом, не подвержены риску нарушения здоровья при следующем сочетании интенсивности синдромов:

-

1. Если при значении вегетососудистого синдрома 18 баллов и более, показатели невротического и астенического синдромов составляют менее 20 и 12 баллов соответственно.

-

2. Если при значении показателя вегетососудистого синдрома менее 18 баллов, значения инфекционного и аллергического синдромов составляют менее 7 и 8 баллов соответственно.

Выводы. Таким образом, с помощью методики экспресс-анкетирования выявлено, что у студентов физкультурного вуза чаще других встречались синдромы, характеризующие состояние психической сферы (астенический, психоастенический, невротический). Частота встречаемости синдромов, характеризующих состояние психической сферы, у юношей-спортсменов меньше, чем у не занимающиеся спортом. У студентов, не занимающихся спортом, в сравнении со спортсменами отмечена более высокая частота проявления вегетососу- дистого, оториноларингологического, анемического и сердечно-сосудистого синдромов.

Оценка физического здоровья по Г.Л. Апанасенко показала, что безопасный уровень соматического здоровья имели более половины юношей, занимающихся спортом, и треть студентов, не занимающихся спортом. Критический уровень физического состояния регистрировался с одинаковой частотой в обеих группах студентов. Низкий уровень физического здоровья в 3,7 раза чаще определялся у юношей, не занимающихся спортом, по сравнению со спортсменами.

Использование разработанных моделей риска нарушения здоровья позволяет без применения специальной аппаратуры проводить доно-зологическую диагностику, мониторинг здоровья, а также определять группы риска среди студентов. Достоинством предложенного анкетного метода является его быстрое действие и возможность обследования значительных по численности контингентов различного возраста.

Список литературы Построение моделей риска нарушения здоровья у спортсменов и юношей, не занимающихся спортом

- Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. -Ростов-н/Д.: Феникс; Киев: Здоровье, 2000. -248 с.

- Гончарова А.Г., Крылов Д.Н., Бережков Л.Ф. Методические рекомендации по количественной оценке уровня здоровья школьников (экспресс-диагностика). -М., 1997. -21 с.

- Горяинова Н.С. Стратегии повышения здоровья студенческой молодежи в современной России//Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). -2015. -№ 1 (49). -С. 62-68.

- Здоровьесберегающие технологии -эффективные меры по сохранению и укреплению здоровья студентов вузов/С.А. Лопатин, Л.А. Байченко, В.И. Терентьев, Е.С. Белокурова, Л.М. Борисова, В.Ф. Лопатина//Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. -2014. -№ 2. -С. 51-60.

- Здоровьесберегающие технологии на занятиях по физическому воспитанию в вузе/В.Д. Иванов, Е.Г. Кокорева, З.И. Матина, Г.Г. Худяков//Paradigmatapoznání. -2014. -№ 2. -С. 122-130.

- Ивахненко Г.А. Здоровьесберегающие технологии в российских вузах//Вестник института социологии. -2013. -№ 6. -С. 99-111.

- Изучение образа жизни, состояния здоровья и успеваемости студентов при интенсификации образовательного процесса/Н.А. Агаджанян, Т.Ш. Миннибаев, А.Е. Северин, Н.В. Ермакова, Л.Ю. Кузнецова, А.А. Силаев//Гигиена и санитария. -2005. -№3. -С.48-52.

- Методология выявления и профилактики заболеваний, связанных с работой/Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов, Л.В. Прокопенко, О.В. Сивочалова, И.В. Степанян, М.Ю. Челищева, П.В. Чесалин//Медицина труда и промышленная экология. -2010. -№ 9. -С. 1-7.

- Онищенко Г.Г. Оценка и управление рисками для здоровья как эффективный инструмент решения задач обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения Российской Федерации//Анализ риска здоровью. -2013. -№ 1. -С. 4-14.

- Паклин Н.Б., Орешников В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. -СПб.: Питер, 2009. -624 с.

- Проблемы совершенствования системы управления качеством окружающей среды на основе анализа риска здоровью населения/С.Л. Авалиани, С.М. Новиков, Т.А. Шашина, Н.С. Додина, В.А. Кислицин, А.Л.Мишина//Гигиена и санитария. -2014. -№ 6. -С. 5-9.

- Умственная работоспособность человека во время занятия спортом/А.А. Федорова, Л.Н. Слепова, Т.Н. Хаирова, Л.Б. Дижонова, С.П. Липовцев//Международный студенческий научный вестник. -2015. -№ 5-3. -С. 466-467.

- Denering L.L., Spear S.E. Routine Use of Screening and Brief Intervention for College Students in a University Counseling Center//J. Psychoactive. Drugs. -2012. -Vol. 44, № 4. -Р. 318-324.

- Do medical student stress, health, or quality of life foretell step 1 scores? A comparison of students in traditional and revised preclinical curricula/Ph. Tucker, H. Jeon-Slaughterb, U. Senerc, M. Arvidson, A. Khalafian//Teach. Learn. Med. -2015. -№ 13. -Р. 63-70.

- High school dropout and long-term sickness and disability in young adulthood: a prospective propensity score stratified cohort study (the Young-HUNT study)/K.А. De Ridder, K. Pape, K. Cuypers, R. Johnsen, T. Lingaas Holmen, S. Westin, J. H. Bjørngaard//BMC Public Health. -2013. -Vol.9, №13. -Р. 941. - DOI: 10.1186/1471-2458-13-941

- Indoor environmental quality in school buildings, and the health and wellbeing of students/M. Turunen, O. Toyinbo, M. Turunen, T. Putus, A. Nevalainen, R. Shaughnessy, U. Haverinen-Shaughnessy//International Journal of Hygiene and Environmental Health. -2014. -Vol. 217, № 7. -P. 733-739.

- Lenfle G.R., Jansen W.Р. The physical process of digestion//Institute of Food Nutrition and Human Health at Massey University. -2011. -279 p.

- Physical and mental health perspectives of first year undergraduate rural university students/R. Hussain, M. Guppy, S. Robertson, E. Temple//Published online. -2013. -№ 13. -Р. 848 DOI: 10.1186/1471-2458-13-848

- Platt L.M. Identifying students at risk for mental health problems//NASN Sch. Nurse. -2014. -№ 29. -Р. 299-302.

- Quantifying insufficient coping behavior under chronic stress: a cross-cultural study of 1,303 students from Italy, Spain and Argentina/J.P. Delfino, E. Barragán, C. Botella, S. Braun, R. Bridler, E. Camussi,V. Chafrat, P. Lott,C. Mohr, I. Moragrega, C. Papagno, S. Sanchez, E. Seifritz, C. Soler, H. H. Stassen//Psychopathology. -2015. -№ 48. -Р. 230-239.

- Risk and protective factors for peer victimization: a 1-year follow-up study of urban American students/E. Karlsson, A. Stickley, F. Lindblad, M. Schwab-Stone, V. Ruchkin//Eur. Child. Adolesc Psychiatry. -2014. -Vol. 23, № 9. -Р. 773-781.