Построение теоретической модели развития этнической идентичности у подростков и молодежи

Автор: Баляев С.И., Гаранина Ж.Г., Никишов С.Н., Никишова И.С.

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 1 (69), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Проблема укрепления национального самосознания среди подрастающего и молодого поколений в настоящее время становится как никогда актуальной. Молодежь, ее помыслы и убеждения - основа любой культуры и этноса. Чувство глубокой приверженности своему народу не проявляется само по себе. Чтобы сформировать любовь к родине у подрастающего поколения, необходимо хорошо понимать закономерности и механизмы формирования этнической идентичности в возрастном контексте.

Этническая идентичность, модель, молодежь, подростки, этническая индифферентность, этнонигилизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147247879

IDR: 147247879 | УДК: 159.922.2 | DOI: 10.24412/2078-9823.069.025.202501.063-077

Текст научной статьи Построение теоретической модели развития этнической идентичности у подростков и молодежи

Снижение морально-нравственных стандартов, высокая социальная обеспокоенность и фрустированность в обществе закономерно вызывают у современного человека поиски духовно-нравственной защиты. Потребительская культура, предоставляя человеку материальный и бытовой комфорт, не отменяет необходимости личностного роста и развития. Гуманистические идеалы в формировании личности, просоциальные ценности и ориентиры, народные традиции – тот базис, который естественным образом вызывает внутренний личностный поиск в направлении связей с этносом.

Проблема укрепления национального самосознания среди подрастающего и молодого поколения в настоящее время становится как никогда актуальной. Молодежь, ее помыслы и убеждения – основа любой культуры и этноса. Тревога и обеспокоенность за будущее у старшего поколения закономерно вызывают вопросы к молодежи, к тем, кто приходит им на смену, насколько они способны аккумулировать накопленный ценный опыт предков в созидательный и продуктивный результат. Великий педагог К. Д. Ушинский писал: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека. Подвиги великодушия, патриотизма, любви к человечеству не создаются сами по себе, а требуют воспитания...» [11, с. 161]. Чувство глубокой приверженности своему народу не проявляется само по себе. Чтобы сформировать любовь к родине у подрастающего поколения, необходимо хорошо понимать закономерности и механизмы формирования этнической идентичности в возрастном контексте.

Объектом нашего исследования явился процесс развития этнической идентичности. Предмет исследования – теоретическая модель развития этнической идентичности. Цель – построение теоретической модели развития этнической идентичности у молодежи и подрастающего поколения. В качестве задач исследования следует обозначить:

-

1) изучение литературы и обобщение опыта эмпирических исследований по проблеме;

-

2) построение теоретической модели развития этнической идентичности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда Русской цивилизации «Светославъ» в рамках научного проекта № 2/2023 по теме «Развитие этнической идентичности и этнических установок у русской молодежи», что обусловило наш исследовательский интерес к процессу становления этнической идентичности именно у подростков и молодежи.

Материалы и методы

Методологической и теоретической базой нашего исследования являются: культурно-историческая концепция изучения психических явлений Л. С. Выготского; историко-эволюционный подход к изучению личности А. Г. Асмолова; положения общей теории развития сознания и деятель-

ГУМАНИТАРИЙ : актуальные проблемы

гуманитарной науки и образования

ности А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна; положения акмеологии Б. Г. Ананьева, А. А. Бодалева; положения о социальной обусловленности личностного развития человека Г. М. Андреевой; концепция психологии межэтнической напряженности Г. В. Солдатовой, психологические исследования межгрупповых отношений В. Г. Крысько, Т. Г. Стефаненко.

Основным методом настоящего исследования выступает теоретический анализ сложившихся подходов в отношении поставленной проблемы развития этнической идентичности. На первый план нашего внимания также выходит обобщение накопленного эмпирического опыта изучения закономерностей процесса становления этнической идентичности в отечественной и зарубежной этнопсихологии.

Результаты исследования

В рамках социально-психологического дискурса под идентичностью понимается эмоциональное слияние субъекта с социальной, в том числе с этнической, общностью. Раскрытие содержания социально-психологического контекста идентичности отражено в трудах таких ученых, как Дж. Берри, У. Джемс, Э. Эриксон, Дж. Марсиа, Э. Фромм, Г. Тэджфел, Дж. Тернер, С. Московичи и др.

Согласно Э. Фромму, идентичность определяется как одна из универсальных потребностей человека, связанная с принципами поведения с целью выживания. Потребность в идентичности «вырастает из самих условий человеческого существования и является источником наиболее сильных стремлений… Потребность в групповой идентичности стоит за стремлением людей обрести социальный статус и за проявлениями конформизма, как одного из четырех описанных им психологических механизмов “бегства от свободы”» [12, с. 114]. С помощью причисления себя к значимой и статусной группе человек способен най- ти место в обществе, реализовывать свои потребности. Ярким примером эмпирического направления исследования социальной идентичности являются эксперименты Э. Мэйо. В ходе Хоторнского эксперимента, длившегося семь лет, Э. Мэйо удалось подтвердить свою гипотезу социабельности, которая заключается в потребности людей в принадлежности к какой-либо группе.

Традиция изучения идентичности, связанной с этническими признаками, возникла в рамках экспериментальной психологии и психоанализа на рубеже XIX–ХХ вв. Ею занимались такие исследователи, как В. Вундт, Г. Штейнталь, У. Самнер, М. Ла-царус, Э. Эрикссон и др.

Центральным механизмом, определяющим функционирование идентичности этнической группы, является принцип распределения в социальном восприятии субъекта (индивида, группы) так называемых «всех» на «чужих» и «своих». Например, такое разделение исторически сложилось в Древней Греции: греки обозначали «своих» как «демос» – они обладали полным набором прав, а представителей иных общностей – как «этнос». «Свои» (этническая группа) являются для человека ориентиром, контролером и защитником в самых разных жизненных вопросах (от физического выживания до выбора брачного партнера).

Научное обоснование данного принципа произошло благодаря социал-дарвинисту У. Самнеру и его работе «Народные обычаи», опубликованной в 1906 г. В своей монографии У. Самнер рассмотрел понятия «мы» и «они». В группе «мы» отношения строятся на основе сплоченности и единообразия, этой группе свойственно этноцентрическое видение мира, что раскрывается оценкой различных явлений с точки зрения норм и обычаев группы. Человек, воспринимающий мир через призму обычаев и норм «своих», как правило, настроен враждебно к «чужим» [16, с. 234].

Американские исследователи Р. Бенедикт и М. Мид, работавшие над проблемой идентичности в 30-е гг. ХХ в., отмечали, что понятия «индивид», «общество», «культура» тесно связаны между собой и могут расцениваться как продолжение друг друга. М. Мид подчеркивала, что культура играет ключевую роль в осознании групповой принадлежности индивида [10, с. 234–236]. А. Кардинер и Д. Хонигман поддерживали эту идею, выдвигая в доказательство тот факт, что люди одной этнической общности со сходными социально-биологическими данными (пол, возраст) демонстрируют однообразное поведение в той или иной ситуации [13, с. 54].

Этническая идентичность как социально-перцептивный феномен в сознании индивида и группы является результатом когнитивно-эмоционального отождествления субъекта с этнической общностью. Этническая идентичность не равна национальной принадлежности и не может быть формально навсегда закреплена за человеком. Причисление себя к этносу формируется в результате ощущения субъективной близости с народом, его культурой. Чтобы этот психологический эффект идентификации не только произошел, но и сохранялся, необходим длительный процесс включения субъекта в систему культурных связей. Однако в современных условиях, когда семья и близкий круг родственников уже не являются единственными социа-лизаторами, на первый план выступают школа, вуз, СМИ и другие институты образовательно-воспитательной, просветительской деятельности. Поскольку именно психологическая связь с этнической культурой (языком, традициями, верованиями, историей) является по-прежнему важнейшим критерием идентификации с этносом, в современных условиях нивелирования традиционных форм и способов сохранения этих культурных связей на первый план выступают новые формы передачи культурного опыта.

Важнейшим в условиях роста этнической индифферентности и этнонигилизма среди подрастающего поколения и молодежи является вопрос формирования и развития сознательного приобщения к этническим корням, укрепления психологической близости к родному языку и традициям русского народа. Важно отметить, что развитие позитивной этнической идентичности является неотъемлемым атрибутом полноценной и гармоничной личности. Выдающийся антрополог К. Леви-Строс справедливо писал: «Хранить свое прошлое является долгом каждого народа, долгом не только по отношению к самому себе, но и по отношению к человечеству» [9, с. 25].

Возрастные аспекты формирования и развития этнической идентичности анализировались в исследованиях Е. П. Белинской, С. Л. Бухаревой, С. А. Кадыковой, И. Н. Татуйко, Н. С. Чернышевой и др. Этапы становления этнического самовосприя-тия в ходе возрастного развития одним из первых изучил Ж. Пиаже, предложив испытуемым в качестве стимула понятия «родина», «иностранцы», «другие страны». На начальном этапе, в дошкольном возрасте (до 7 лет), у ребенка возникают первичные, достаточно разрозненные представления о своей стране, своем народе [15].

Как показали современные исследования Е. В. Коротаевой, «57 % детей (в России. – С. Б., Ж. Г., С. Н., И. Н.) считают, что Родина – место их проживания, 12 % из опрошенных назвали конкретный город. 21 % не смогли четко сформулировать ощущения (это что-то родное), 9 % признались, что они не знают, что такое Родина». Ассоциативный ряд в этом возрасте достаточно непоследователен: Россия – «...это природа. Все мы друзья матушки-природы»; «Это страна, в которой мы живем. Страна мечт…»; «Родина – это Екатеринбург, Россия… Англия, Париж…» [8, с. 63].

В период младшего школьного возраста эти представления содержательно пополняются и насыщаются переживаниями и настроениями. Как отмечал Ж. Пиаже, уже в 8–9 лет ребенок способен испытывать этнические чувства (гордость, стыд и др.), может идентифицировать себя со своей этнической группой по различным основаниям, в процесс усвоения культурных норм, помимо автоматизмов, постепенно включаются сознательные компоненты, а в младшем подростковом возрасте этническая идентичность в значительной степени может быть сформирована, однако испытывает влияние на протяжении всего периода инкультурации [15].

В отношении подросткового возраста Дж. Финни склонна считать, что процесс развития этнической идентичности в интервале 10–16 лет совпадает с кризисностью, неустойчивостью процесса становления самосознания подростка [14, р. 505]. С точки зрения Дж. Финни, еще в младшем подростковом возрасте проявляется стадия так называемой непроверенной идентичности, которая в свою очередь включает диффузную этническую идентичность (аналог уже рассмотренной нами индифферентности) и предварительной идентичности, когда от внешнего окружения усвоены ряд положительных ати-тьюдов к этносу, но этноаффилиативные установки отсутствуют [14, р. 507]. Далее, как правило, следует стадия моратория, т. е. поиска этнического себя, наполнения объективных этнических границ личным и субъективным содержанием, проявления осмысленных этноафилиативных установок. Если подросток принадлежит к культурному меньшинству, нередко переживание данной стадии происходит на фоне этнической, расовой дискриминации в школе.

На стадии реализованной этнической идентичности можно говорить о закреплении в самосознании старшего подростка, а затем юноши этнических чувств и представлений о своем этническом статусе. Но, как показывает ряд исследований последнего времени, развитие компонентов этнической идентичности в возрастном отношении протекает крайне неравномерно. Важно целенаправленно поддерживать молодого человека в создании гармоничной картины представлений о своем народе и стране.

В формировании особенностей этнического самовосприятия большую роль оказывает семья и ближайшее социальное окружение. Ключевые социализаторы на ранних этапах обеспечивают ребенку поэтапную инкультурацию: приобщение к культуре своего народа (усвоение родного языка, поведенческих норм и т. д.). Механизм идентификации со значимым взрослым и усвоение культуры можно рассматривать как вращивание в группу «своих». Л. С. Выготский в свое время весьма образно характеризовал данный процесс: «Подобно тому, как шов, соединяя две части органической ткани, очень быстро приводит к образованию соединительной ткани, так что сам шов становится более ненужным, подобно этому происходит выключение знака, при помощи которого была опосредована та или иная психологическая операция» [6, с. 14].

Если в прежние столетия этническая группа в лице представителей рода, общины вовлекала человека в ритуализированый процесс предустановленных жизненных процедур (рождение, инициация, обучение труду, женитьба, строительство дома, посев и сбор урожая и др.), воспринимавшихся естественными и не имевшими иных вариантов выбора, то сегодня ситуация в значительной степени изменилась. Ряд важнейших жизнеобеспечивающих функций от этноса перешли другим группам, которые не ограничивают человека так, как это было. Субъективно значимое в жизни индивида, безусловно, не вытеснило объективные ценности, но сам человек сегодня в большей степени направлен на реализацию индивидуальных, чем коллективных запросов. В терминах М. Мид из мира постфигуративных (традиционных) культур за последнее столетие человек перешел в пространство культур кофигуративных – интенсивно меняющихся в направлении индивиуализма. Однако даже в условиях развития индивидуализма этническая группа по-прежнему способна оказывать человеку культурно-психологическое «прибежище» [10].

С точки зрения С. А. Кадыковой, потребности в психологической поддержке со стороны этнической группы особенно актуальны именно в период детства и подросткового возраста [7]. У подростка этническая идентичность может быть сформирована уже в полном объеме, т. е. на уровне когнитивного и эмоционально-оценочного тождества. В своем исследовании С. Л. Бухарева выявила корреляцию между характером этнической идентичности у подростков и рядом личностных особенностей [5]. В частности, выраженная этническая идентичность обнаруживается у подростков: высокотревожных, с низким уровнем агрессивности, низкой самооценкой и готовностью к изменениям, с коммуникативными установками на диалог и сотрудничество.

Немаловажными факторами становления этнической идентичности в подростковом и юношеском возрасте являются опыт межэтнического взаимодействия и особенности этноконтактной среды. Именно полиэтническая среда активизирует механизм сравнения, предполагающий этническую дифференциацию от «чужих» и только потом этническую идентификацию со «своими». Таким образом, стремясь создать исключи- тельно монокультурную, например русскую, среду, воспитатели сталкиваются с тем, что у ребенка не будет возможности четко себя идентифицировать с русским «мы» в отсутствии инокультурных «они». У ребенка, живущего условно в русской деревне в Сибири, с настоящей русской зимой и православными традициями, гораздо меньше шансов осознать свою принадлежность к русскому этносу, почувствовать его культурную специфику и проникнуться ею, потому что весь мир будет казаться таким же.

В качестве важнейшего фактора формирования и развития этнической идентичности у современного ребенка следует предполагать социальные институты, выполняющие образовательно-воспитательные функции (детские дошкольные организации, школа, организации дополнительного обучения и т. д.), поэтому, как показали наши недавние эмпирические исследования, эффективным будет целенаправленное создание и реализация различных программ по развитию позитивной русской этнической идентичности среди подрастающего поколения и молодежи с применением комплекса методов. Например, в исследованиях Е. В. Коротаевой выявлено, что целенаправленная и активная вербализация образа России, русского фольклора в ходе воспитательного процесса способны создать целостную этническую картину в восприятии еще старшего дошкольника. Практическими инструментами могут стать народные игры и игрушки (дымковская, богородская и др.), сказки и былины о русских богатырях, соблюдение ритуалов русского гостеприимства с использованием традиционных предметов быта (самовар и т. д.), виртуальные путешествия по городам России. В восприятии ребенка воспитатель может в какой-то степени заменить старшего родственника, формирующего психологическую близость и ценностное отношение к своему народу [8].

Таким образом, среди существенных факторов, влияющих на формирование и развитие этнической идентичности, психологи выделяют:

-

1) особенности этнической социализации в семье, школе и ближайшем окружении;

-

2) особенности этноконтактной среды, прежде всего ее гетерогенность/гомоген-ность;

-

3) статусные отношения между этническими группами.

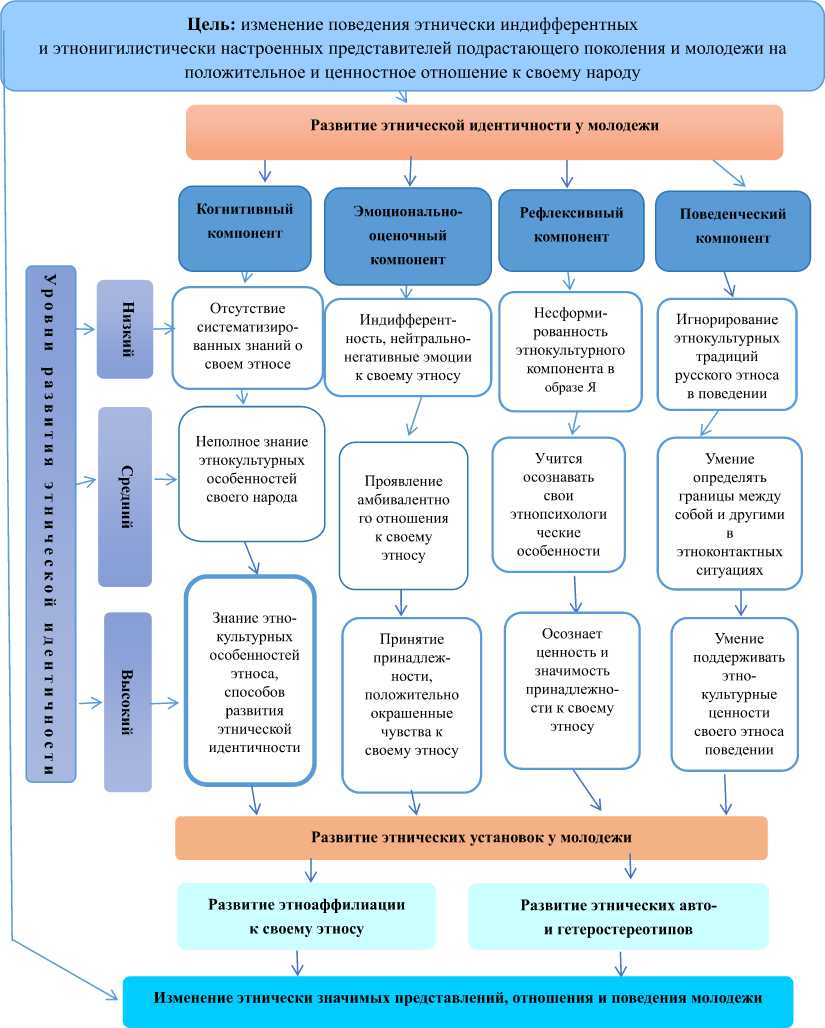

Одной из главных задач вышеприведенного анализа является разработка теоретической модели развития этнической идентичности у подростков и молодежи. В свою очередь целью развития этнической идентичности является изменение поведения этнически индифферентных и этнонигилистически настроенных представителей подрастающего поколения и молодежи на положительное и ценностное отношение к своему народу.

Опыт, накопленный нами в ходе целого ряда собственных эмпирических исследований, позволил обобщить полученные результаты с целью создания теоретической модели развития этнической идентичности подростков и молодежи [1–4]. Как было установлено в ходе нашего эмпирического исследования, довольно заметной оказалась тенденция не только на проявление этнической индифферентности молодежи, которая дополнительно усиливается с выраженностью интеллекта респондентов. Было отмечено проявление гиперидентичных представлений, в частности этноэгоистических и этноизоляционистских установок у возрастной молодежи, стремления у последних к выстраиванию заметной социальной дистанции и барьеров общения с представителями других культур. Этническая идентичность подавляющего большинства опрошенной русской молодежи, хотя и положительно эмоционально направлена, но аффективный компонент более развит по сравнению с когнитивным, что говорит о недостаточно сформированных знаниях, представлениях о своем народе [3; 4].

Развитие позитивной этнической идентичности у молодежи обеспечивает комплекс психолого-педагогических условий: развитие мотивации к изучению этнопсихологических проблем; осознание значимости этнопсихологических знаний и личностного смысла в их приобретении; формирование этнической толерантности как положительного отношения к своей и иным этническим группам; формирование поведенческих стратегий личности в качестве представителя своей этнической группы; усвоение системы этнокультурных знаний о своем этносе.

В качестве показателей сформированно-сти этнической идентичности у молодежи можно рассматривать:

-

1) когнитивный компонент, проявляющийся в высоком уровне этнической идентификации со своей этнической группой, сниженном уровне этнической индифферентности, этнонигилизма, а также крайних формах гиперидентичности (национального фанатизма и этноизоляционизма), включает положительное содержание этнических автостереотипов, представление и осознание комплекса этноинтегрирующих (этнодифференцирующих) признаков для своего этноса, развитие этнокультурной компетентности в национальных традициях и обычаях своего народа, знание норм толерантного отношения к другим этносам;

-

2) эмоционально-оценочный компонент, выражающийся в положительно окрашенном отношении к членству в своей этнической группе, эмоционально-окрашенных этноаффилиативных установках к своему этносу, положительных этнических автостереотипах;

-

3) поведенческий компонент включает низкую социальную дистанцию и высокую

психологическую близость между собой и представителями своего этноса, снижение уровня этнической предубежденности и соблюдение норм толерантного поведения в межэтническом общении.

Теоретическая модель развития этнической идентичности у подростков и молодежи представлена на рисунке.

-

1. Когнитивный компонент развития этнической идентичности:

-

1.1. Знание собственных этнопсихологических особенностей как представителя этноса;

-

1.2. Знание этнокультурных традиций своего этноса;

-

1.3. Осведомленность о способах реализации этноаффилиативных установок к своему этносу;

-

1.4. Положительное содержание этнических автостереотипов;

-

1.5. Снижение уровня предубежденности к другим народам;

-

1.6. Информированность о стратегиях поведения в этноконтактной среде.

-

-

2. Эмоционально-оценочный компонент развития этнической идентичности:

-

2.1. Готовность к принятию собственных чувств в этноконтактной среде;

-

2.2. Принятие границ между собой и другими в этноконтактной среде;

-

2.3. Положительная оценка принадлежности к своему этносу;

-

2.4. Позитивное принятие этнокультурных особенностей своего этноса;

-

2.5. Положительная направленность этнических автостереотипов;

-

2.6. Принятие возможного неконгруэнтного поведения других в этноконтактной среде.

-

-

3. Рефлексивный компонент развития этнической идентичности:

-

3.1. Стремление к этнокультурному самопознанию как представителя своего этноса;

-

3.2. Стремление к осознанному самоконтролю в этноконтактной среде;

-

3.3. Стремление к осознанию причинноследственных связей в оценке своего поведения в этноконтактной среде;

-

3.4. Стремление к анализу собственных конфликтов в этноконтактной среде;

-

3.5. Стремление к осмыслению ценности этнокультурного развития своего этноса;

-

3.6. Стремление к проявлению этноаф-филиативных установок к своему этносу.

-

-

4. Поведенческий компонент развития этнической идентичности:

-

4.1. Умение реализовать этноаффилиа-тивные установки к своему этносу в поведении;

-

4.2. Умение поддерживать низкую социальную дистанцию между собой и другими представителями своего этноса;

-

4.3. Умение определять и поддерживать границы между собой и другими в этнокон-тактной ситуации;

-

4.4. Умение применять способы неконфликтного поведения в этноконтактной среде;

-

4.5. Умение поддерживать ценности этнокультурного развития своего этноса в различных поведенческих стратегиях;

-

4.6. Использование знаний этнокультурных традиций своего этноса в процессе жизнедеятельности.

-

Модель развития этнической идентичности и этнических установок у молодежи предполагает три уровня функционирования: высокий, средний и низкий.

Высокий уровень предполагает целенаправленное изучение личностью динамики своего этнического статуса, развитие представлений о комплексе методов и приемов развития этнической идентичности, в том числе информационно-просветительской составляющей работы с молодежью.

Средний уровень – практическое участие личности в организованных мероприятиях (тренингах, лекциях, посещении выставок и т. д.), а также выработка навыков

Рисунок

Теоретическая модель развития этнической идентичности и этнических установок у молодежи /

Fig.

Theoretical model of ethnic identity development and ethnic attitudes among young people самоконтроля в развитии всех компонентов этнической идентичности и этнических установок.

Низкий уровень – развитие компонентов этнической идентичности осуществляется случайным, спонтанным образом в процессе жизнедеятельности.

Теоретическая модель развития этнической идентичности и этнических установок у молодежи и ее практическое продолжение в виде психолого-педагогической программы, а также перечня практических рекомендаций предполагают учет наработанного опыта существующих на сегодняшний день различных психологических подходов, способов, приемов и методик. В отличие от традиционной трехкомпонентной структуры этнической идентичности и этнических установок, в вышеобозначенную модель развития одноименных феноменов у молодежи включен четвертый компонент – рефлексивный, предполагающий осознание, критическое осмысление этнического «Я», всех изменений, происходящих с личностью, в когнитивном, эмоциональном и поведенческом контексте.

Обсуждение и заключение

Предложенная нами в данном исследовании теоретическая модель развития этнической идентичности и этнических установок у молодежи представлена системой взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмоционально-оценочного, рефлексивного и поведенческого. Главная цель развития этнической идентичности и этнических установок у молодежи заключается в повышении уровня выраженности компонентов позитивной этнической идентичности, снижении этнической индифферентности и этнонигилизма, предотвращение развития этнического самовосприятия по гиперидентичному сценарию, а также обеспечение роста этноаффилиативных установок к своему этносу. Механизмом развития позитивного этнического само- восприятия у молодежи является моделирование ситуаций межэтнического взаимодействия, созданных в условиях групповой работы, и обучение практическим приемам ценностного отношения к своему этносу и оптимальным способам конструктивного этноконтактного поведения.

Теория и практика воспитания сегодня переживает период переосмысления подходов воспитательной работы с детьми и молодежью. Междисциплинарность становится важнейшим и основополагающим принципом не только теоретического анализа этнопсихологических феноменов, им в значительной степени определяются сегодня подходы к проблеме подбора и применения технологий этнокультурного развития личности. Объединение возможностей различных гуманитарных наук – этнопсихологии, этносоциологии, этнографии, культурологии, этнопедагогики, истории и др. – определяющий вектор в вопросе организации этнокультурного воспитания детей и молодежи. Результатом такой работы является не только компетентный в культуре своего народа субъект, но и чувствующий глубокую к нему привязанность, тесную эмоциональную связь с его многовековыми традициями, разделяющий свое будущее с исторической судьбой своей страны. В этом смысле психологическая ценность взаимодействия субъекта с культурными артефактами, памятниками истории, практическая включенность его в реконструктивную деятельность, музейную работу – огромна. Ведь культура, близость субъекта к ней по-прежнему являются ключевым основанием этнической идентификации. В то же время именно психология и педагогика позволяют увидеть культуру глазами ребенка, подростка или современного взрослого, помогают с учетом его возрастных особенностей правильно расставить акценты в подаче этно- графического или языкового материала. В связи с этим только междисциплинарность подбора и практической реализации методов формирования и развития позитивной этнической идентичности позволяют ком- плексно подойти к решению обозначенной проблемы, увеличить эффективность проводимой работы, расширить перечень используемых технологий воспитания, обогатить традиционные приемы.