Постройка IV-III вв. до н.э. с бронзолитейным комплексом на верхнедонском городище у с. Верхнее Казачье

Автор: Разуваев Ю.Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и раннее средневековье

Статья в выпуске: 251, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации материалов, полученных при раскопках укреплений многослойного городища у с. Верхнее Казачье в Липецкой области.В ней анализируется стратиграфия внутреннего вала, керамические и вещевые находки. Под насыпью вала выявлена сгоревшая длинная наземная постройка шириной около 4 м, располагавшаяся вдоль оборонительной линии. Ее исследованная часть, видимо, делилась на два помещения, в каждом из которых имелся очаг.Найденные на уровне пола бытовые остатки (фрагменты лепных сосудов, отчасти реконструированных, стеклянная бусина, два железных ножа) позволили определить жилое назначение строения и датировать его в рамках IV-III вв. до н. э.В площади постройки встречены свидетельства бронзолитейного производства.Это яма 0,92 х 0,86 м, углубленная в материковую глину на 0,45 м. В ней обнаружены остатки рухнувшего земляного свода и обломки двух глиняных тиглей с корольками бронзы. С учетом имеющихся аналогий сооружение интерпретировано как основание печи-горна.

Верхнее подонье, скифское время, городище, жилая постройка, бронзолитейный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/143164047

IDR: 143164047

Текст научной статьи Постройка IV-III вв. до н.э. с бронзолитейным комплексом на верхнедонском городище у с. Верхнее Казачье

В 2015 и 2016 гг. совместная экспедиция Воронежского государственного педагогического университета и общественной организации «Фонд научного краеведения Липецкой области» провела раскопки многослойного городища на северо-восточной окраине с. Верхнее Казачье в Задонском районе Липецкой области. Был исследован участок памятника в 1299 кв. м (примерно пятая часть площади), включая обе линии укреплений. Получены материалы разных исторических периодов – от эпохи ранней бронзы до древнерусского времени.

* Работа подготовлена при финансовой поддержке РГНФ по проекту 15–01–00103.

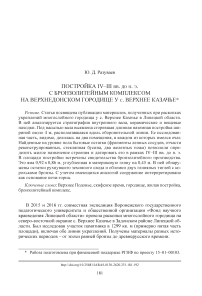

Городище занимает часть мыса левого коренного берега Дона, возвышаясь над поймой реки на 50 м (рис. 1). Подход к нему со стороны плато, возможный по узкому перешейку, преграждает основная оборонительная линия, состоящая из четырех рвов и валов. Она была изучена раскопом 1, в пределы которого попала часть наземной постройки скифского времени с материалами как бытового, так и хозяйственного назначения.

Рис. 1. План городища у с. Верхнее Казачье а – лес; б – ров и вал; в – эскарп; г – траншея военного времени; д – раскоп

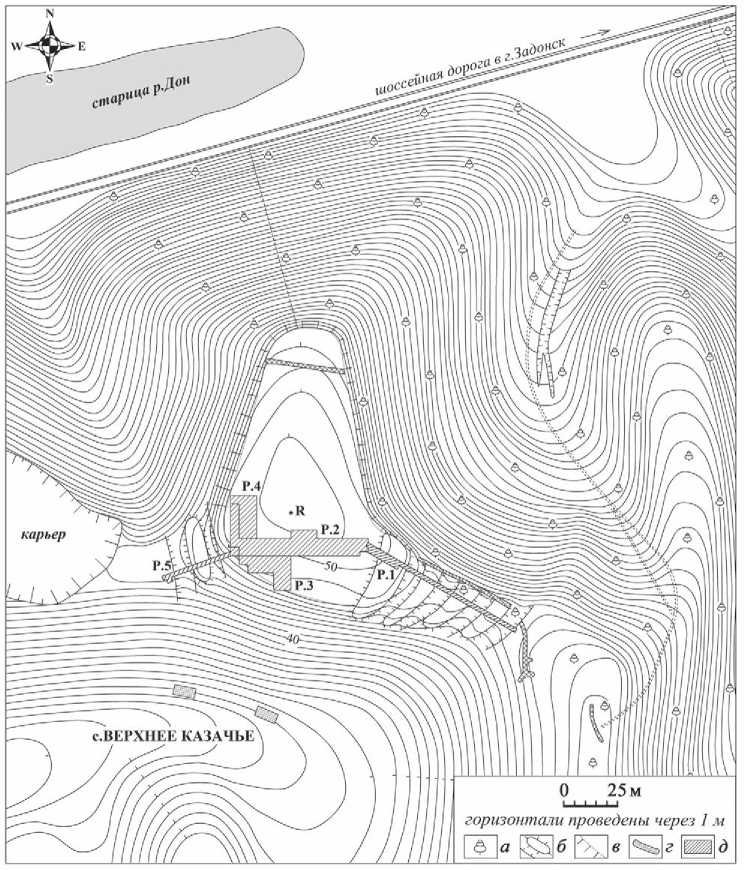

Данное строение выявлено в нижней части полы внутреннего (наиболее крупного) вала (рис. 2). В свое время оно, видимо, составляло единый комплекс с фортификационными сооружениями. Жилые помещения, примыкавшие к оборонительной стене, неоднократно были прослежены на скифоидных городищах лесостепного Подонья ( Медведев , 2012. С. 136; Разуваев , 2002. С. 141, 142; 2016а. С. 80). Известны они и на поселениях городецкой культуры, концентрирующихся преимущественно в северной части региона ( Разуваев , 2016б. С. 130–133). Впрочем, и на тех, и на других местоположение, параметры и назначение построек скорее угадывались по ямкам и канавкам в материке, по особенностям стратиграфии валов, по скоплениям бытовых отходов. В данном же случае удалось получить более определенную информацию о строениях такого рода.

Городищенский вал в современном состоянии имеет длину 40 м и ширину 16 м, над материком возвышается на 1,7 м. История его сооружения охватывает длительный период времени. В самом низу насыпи находятся остатки деревоземляных фортификаций начала эпохи раннего железа ( Разуваев , 2018), верхние же пласты содержат материалы скифского, сарматского, гуннского и славянского времени.

Основу первой оборонительной системы составляли две деревянные стены, размещавшиеся в углубленных в глинистый материк параллельных канавках (на рис. 2 это объекты 46 и 49). В результате пожара на этом месте образовалась небольшая насыщенная продуктами горения земляная насыпь. Поверх нее лежит слой глины, выброшенной из рва при возведении новых укреплений, относящихся к тому же времени и тоже уничтоженных пожаром.

Древнейшие напластования и ров перекрывает слой серого суглинка с отдельными мелкими угольками, насыпанный, скорее всего, уже в скифское время. Он дает представление о размерах тогдашнего вала, ширина которого по основанию достигала 13 м, а высота над погребенной почвой – 1,0 м. Во внутреннюю полу этой насыпи и был впущен низ публикуемой постройки, пол которой либо превышал на 5–10 см уровень материка, либо находился чуть ниже.

Само строение сгорело, но кое-какие следы оставило. Прежде всего, это отложившийся внизу слой черной углистой почвы, толщина которого обычно составляла порядка 0,06 м, но кое-где достигала и 0,2 м (рис. 2). Он залегал широкой полосой по линии ЮЮЗ – ССВ, уходя под борта раскопа. Видно, что постройка имела ширину 3,65–3,75 м, площадь же его исследованной части составила 15 кв. м. Скорее всего, сооружение было значительной длины, размещаясь вдоль всего вала.

Местоположение обращенной внутрь городища стенки строения показывало и скопление комков глиняной обмазки (объект 57). Судя по отпечаткам на них, стенка состояла из жердей относительно небольшого диаметра. Обмазка покрывала ее не везде, а лишь вблизи одного из очагов, где, по-видимому, имелась нужда в дополнительной ветрозащите.

В исследованной части постройки находились два очага-кострища, наполовину попавшие в раскоп. Они располагались чуть выше материка и отстояли друг от друга на 3 с небольшим метра.

Южный очаг (объект 58), расчищенный на участке 0,8 х 0,45 м, имел вид овальной площадки обожженной почвы толщиной около 0,15 м.

Второе отопительное устройство (объект 6) было расчищено на участке 0,90 х 0,48 м. Оно представляло собой подпрямоугольную глинистую площадку толщиной около 0,05 м, северо-западная часть которой имеет вид прокаленного округлого пятна диаметром 0,48 м.

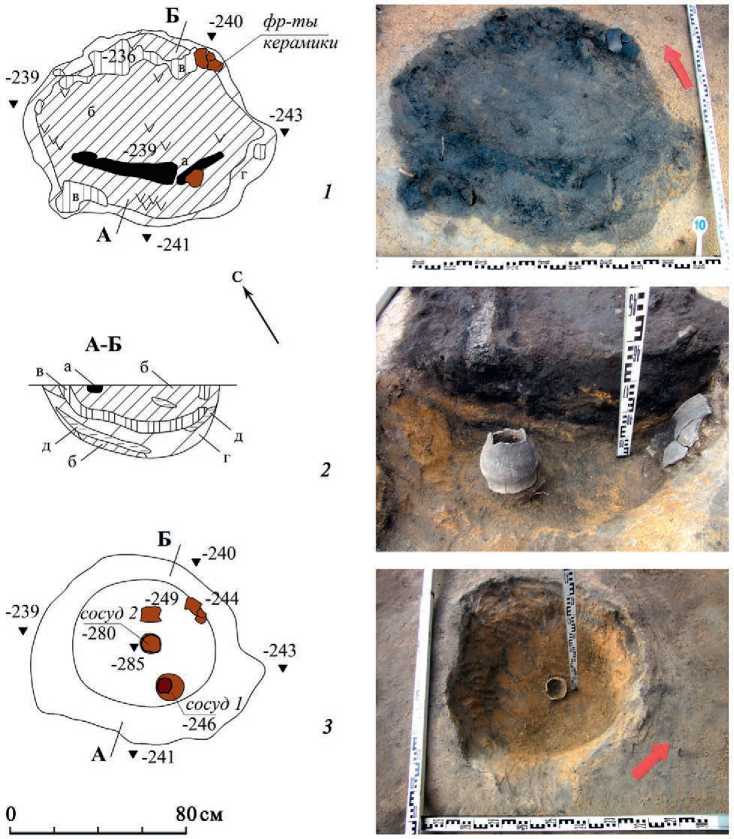

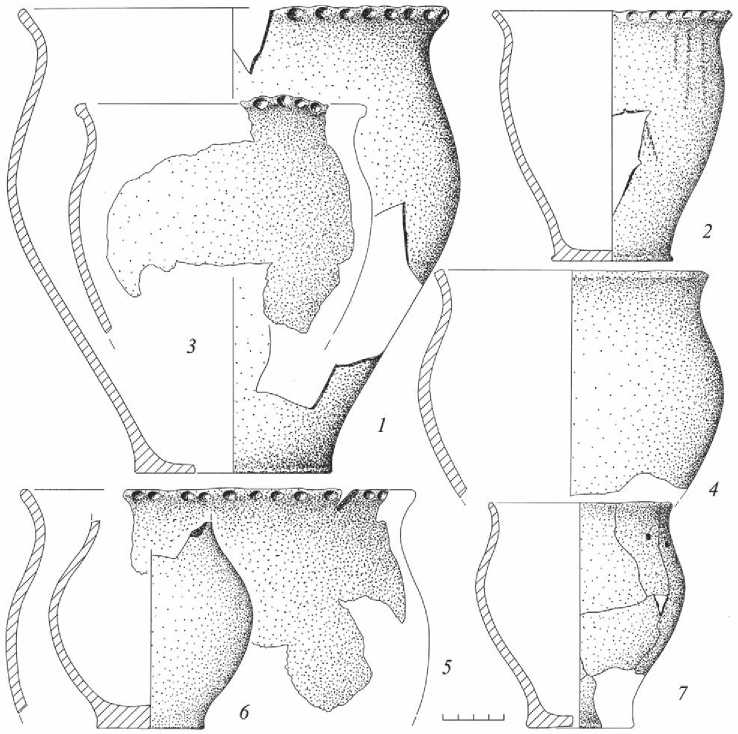

На уровне пола постройки часто попадались фрагменты лепной посуды и костей животных. Особенно много их было около второго из вышеописанных очагов. Здесь лежали обломки частично реконструированного крупного горшка, орнаментированного пальцевыми защипами по венчику (рис. 4: 1 ). Были еще и фрагменты двух горшков поменьше, также украшенных защипами (рис. 4: 2, 3 ).

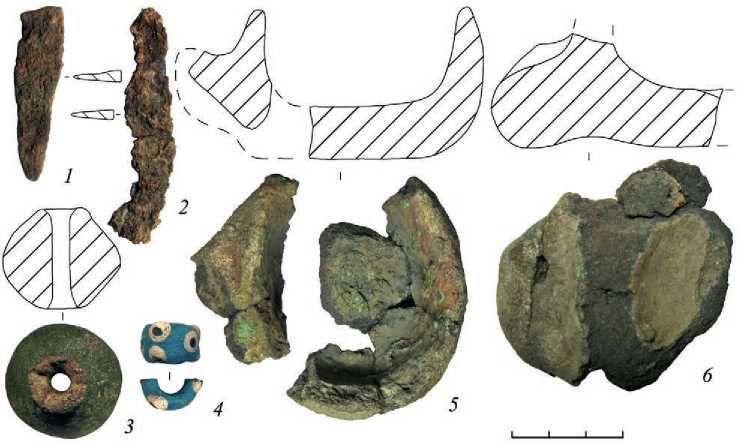

Помимо керамики, найдены два обломанных железных ножа с выгнутой спинкой (рис. 5: 1, 2 ), глиняный грузик почти биконической формы (рис. 5: 3 ). Среди фрагментов крупного горшка возле очага лежала половинка округлой бусины из глухого бирюзового стекла с бело-синими глазками (рис. 5: 4 ). Этот предмет следует соотносить с типом 53а (по классификации Е. М. Алексеевой), датируемым IV–III вв. до н. э. ( Алексеева , 1975. С. 65).

В полутора метрах от того же очага, у края углистого заполнения пола постройки, обнаружено крупное орудие из кварцитового песчаника, напоминающее по форме шаровидный сегмент. Трасологическое исследование, проведенное В. В. Килейниковым1, показало, что на плоской стороне орудия производилось дробление какой-то твердой породы, а участки его боковой грани использовались в качестве наковальни.

Как видно, практически все находки с пола постройки относятся к бытовым остаткам, тем самым демонстрируют жилой характер строения.

Интересные данные получены при флотации образцов грунта, взятых с того же уровня2. Были выявлены зерновки культурных и сорных растений. Среди

Рис. 2. Городище у с. Верхнее Казачье. План и профили участка раскопа 1 на внутреннем валу а – гумусированый суглинок; б – глина; в – обожженная почва; г – зола; д – уголь; е – глиняная обмазка

Основные слои насыпи вала: 1 – темно-серый с коричневатым оттенком суглинок; 2 – темно-серый суглинок; 3 – серый суглинок с золой; 4 – темно-серый рыхлый суглинок; 5 – материковая желтая глина; 6 – желтая глина, перемешанная с серым суглинком; 7 – серый суглинок; 8 – серый суглинок с включениями мелких комочков обожженной земли; 9 – коричневато-серый суглинок; 10 – темно-серый комковатый суглинок; 11 – черная углистая почва; 12 – коричнево-серый суглинок с включениями обожженной земли; 13 – серый суглинок с отдельными угольками; 14 – серый суглинок, перемешанный с глиной; 15 – светло-серый суглинок (погребенная почва); 16 – светло-серая золистая почва с включениями линз золы и отдельных угольков; 17 – серый суглинок с включениями глины, большим количеством углей; 18 – желто-серая глинистая почва; 19 – серый суглинок первых имелись ячмень, пшеница, рожь, горох, но особенно много оказалось проса: 181 против 53. Все зерновки проса были лучшей сохранности и не имели пленок. Не исключено, что переработка их в пшено осуществлялась в постройке как раз накануне пожара.

В заполнении пола обнаружены и четыре обломка скорлупы лещины. Произрастает этот орех, прежде всего, в широколиственных лесах. И действительно, образцы соответствующих древесных пород (ясень, дуб, тополь, ильмовые) также были получены при флотации. В этом отношении палеоэкология городищен-ской округи сходна с современной ситуацией3.

В границах постройки выявлено полтора десятка углубленных в материк мелких и крупных ям, в основном неглубоких. Судя по стратиграфическим данным, с постройкой связаны лишь некоторые из них.

Это восемь (пожалуй, даже девять) ямок (объекты 26–32), располагавшихся практически в линию. Они вполне могли остаться от столбов поперечной стенки, которая разделяла два помещения со своим очагом. Ямки различались параметрами, имея размеры в диапазоне от 0,15 до 0,4 м и глубину 0,2–0,5 м. Их заполнение состояло из гумусированного суглинка, перемешанного с желтой глиной, и в большинстве случаев в верхней части включало угли.

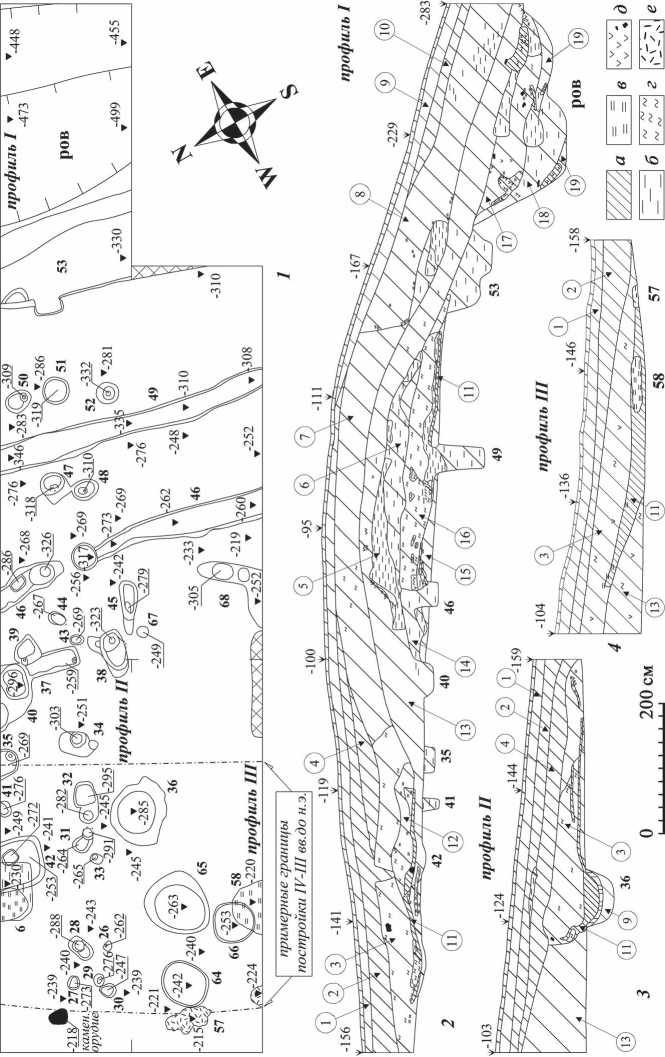

Яма (объект 36) была наполовину засыпана тем же грунтом, что и низ постройки. Таким образом, оба сооружения и возникли, и разрушились одновременно. Яма в плане обладала не вполне правильными, но близкими к окружности очертаниями и полуовальным профилем (рис. 3). С юго-восточной стороны у нее имелась небольшая подпрямоугольная приступка с покатым дном. Размеры ямы по верху - 0,92 х 0,86 м, глубина - 0,45 м. На уровне материка вокруг пятна ее заполнения лежали комки прокаленной почвы черного цвета, оставшиеся от рухнувшего свода, а сверху – две обугленные деревянные плашки размерами 48 х 10 и 26 х 4 см и толщиной 4 см (рис. 3: 1 ). В самой яме части свода залегали практически сплошным, просевшим вниз слоем толщиной около 5 см (рис. 3: 2 ). На некоторых комках спекшейся, насыщенной песком почвы остались отпечатки деревянного каркаса – жердей или веток диаметром около 2 см. Выше остатков свода яму заполняла, как уже говорилось, углистая черная земля, а ниже – коричнево-серый суглинок с прослойками желтой глины и, у самого дна, углистой почвы.

В яме обнаружено более 80 фрагментов лепной керамики и 42 обломка костей (четыре обгоревшие) животных. Эти материалы большей частью попали туда уже после обрушения свода. Отдельные черепки лежали у края ямы или сползли вниз вдоль стенок (рис. 3: 1, 2 ). Некоторые обломки принадлежали двум горшкам, неорнаментированному и украшенному пальцевыми защипами по венчику (рис. 4: 4, 5 ). Вверху ямы в перевернутом состоянии был обнаружен практически целый горшок (рис. 3: 2 ). Он неорнаментирован, имеет следы ремонта – пару отверстий на плечиках (рис. 4: 6 ). Внизу же ямы, в центре вогнутого дна, находился большой обломок лощеного кувшина – днище с частью тулова (рис. 4: 7 ). Похоже, эта чашевидная емкость была намеренно вкопана здесь (рис. 3: 3 ).

Рис. 3. Городище у с. Верхнее Казачье. Основание печи-горна – яма 36

1 – пятно заполнения; 2 – профиль заполнения; 3 – расчищенная яма а – горелое дерево; б – черная углистая почва; в – спекшаяся земля черного цвета; г – коричнево-серый суглинок; д – желтая глина

Рис. 4. Городище у с. Верхнее Казачье.

Лепные сосуды с пола постройки ( 1–3 ) и из ямы 36 ( 4–7 )

Из ямы происходят обломки двух глиняных тиглей, подвергавшихся воздействию огня. Изделия представляли собой небольшие ковшики с плоской горизонтальной ручкой (рис. 5: 5, 6 ). Судя по наличию на стенках медных окислов, тигли использовались для плавки бронзы, корольки которой сохранились в обоих. Сплав характеризуется высоким содержанием свинца (табл.)4. Такая лигатура относительно редка для скифской эпохи ( Барцева , 1981. С. 17).

С учетом характерных находок, яму следует рассматривать в качестве остатков бронзолитейного комплекса. Ее форма вполне соответствует однокамерным основаниям печей-горнов (Бельтикова, 1981. С. 124, 125; Татаринов, 1977. С. 195–197). Для этих сооружений характерно наличие свода и приступки-предпечья.

Таблица. Химический состав сплава из тигля (массовая доля элементов указана в %)

|

Образец |

Cu |

Sn |

Pb |

Si |

Fe |

|

королек |

77,8 |

0,6 |

16,4 |

3,5 |

1,3 |

Рис. 5. Городище у с. Верхнее Казачье. Индивидуальные находки с пола постройки ( 1-3 ) и из ямы 36 ( 4-7 )

1, 2 - железо; 3, 5, 6 - глина; 4 - стекло

Вкопанная в дно ямы полусферическая часть кувшина вполне могла послужить для тигельной плавки, применявшейся в древности ( Кузнецова, Теп-ловодская , 1994. С. 50, 54; Татаринов , 1977. С. 197). Правда, эта возможность, видимо, осталась нереализованной, поскольку на сосуде не заметно ошлаковок, хотя следы огневого воздействия как будто присутствуют.

Огонь в яме явно разводился, хотя ее стенки с виду не прокалены5. На дне найдены угли, пусть и немного. Земляной свод спекся от сильного жара. В свою очередь, и разломанные тигли свидетельствуют о том, что литейный процесс

(хотя бы в виде переплавки лома) в постройке производился. С учетом местонахождения данных предметов, вряд ли следует предполагать использование очагов, в принципе вполне возможное ( Сунчугашев , 1969. С. 96, 97).

Скорее всего, бронзолитейная печь была очищена для нового рабочего цикла, из-за пожара не состоявшегося. Вообще же, судя по малочисленности соответствующих находок, она эксплуатировалась либо недолго, либо эпизодически.

Металлургические комплексы в небольшом количестве известны и на других поселениях лесостепного Подонья ( Меркулов , 2016. С. 101–104). Кстати, на Семилукском городище открыта яма с приступкой, представляющая собой довольно близкую аналогию публикуемой ( Пряхин, Разуваев , 1995. С. 56). Она имела сходные размеры, хотя и отличалась вертикальными прокаленными стенками и плоским дном. Главное, в этой яме тоже были найдены части рухнувшего свода и, над ними, глиняный тигель – толстостенный сосуд в виде колбы.

Важно, что всем известным комплексам сопутствует немного свидетельств металлургии и металлообработки. Надо полагать, это показатель уровня продуктивности местного ремесла.

Вышеназванные керамические и вещевые находки типичны для многочисленных в лесостепном Подонье скифоидных памятников IV–III вв. до н. э. Городище у с. Верхнее Казачье является самым северным на Дону укрепленным поселением этого круга. Впрочем, в его слое представлены и материалы городецкой культуры. Однако в постройке найдена лишь керамика, имеющая примесь мелкой дресвы и довольно тщательно заглаженную поверхность. Ни одного черепка с более крупной дресвой и «рогожной» или «сетчатой» поверхностью здесь не обнаружено.

Благодаря исследованию публикуемого строительного комплекса зримо подтвержден факт применения в местном домостроительстве длинных построек легкого типа, примыкавших к оборонительной линии. Удалось выявить некоторые конструктивные особенности такого сооружения: деление на отдельные помещения, использование открытых очагов. Прослежено, что в жилище не только протекала повседневная жизнь его обитателей, но осуществлялась и производственная деятельность. Тем самым полученные материалы послужили уточнению наших представлений о быте и хозяйстве оседлого населения донской лесостепи.

Список литературы Постройка IV-III вв. до н.э. с бронзолитейным комплексом на верхнедонском городище у с. Верхнее Казачье

- Алексеева Е. М., 1975. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 120 с. (САИ; вып. Г1-12.)

- Барцева Т. Б., 1981. Цветная металлообработка скифского времени. Лесостепное днепровское левобережье. М.: Наука. 127 с.

- Бельтикова Г. В., 1981. О зауральской металлургии VII-III вв. до н.э.//ВАУ. Вып. 15. С. 118-125.

- Кузнецова Э. Ф., Тепловодская Т. М., 1994. Древняя металлургия и гончарство Центрального Казахстана. Алматы: Гылым. 207 с.

- Медведев А. П., 2012. Городище скифского времени Верхняя Покровка II//Древности Днепровского Левобережья от каменного века до позднего средневековья (к 80-летию со дня рождения А. И. Пузиковой). Курск: Курский гос. обл. музей археологии. С. 136-141. (Материалы и исследования по археологии Днепровского левобережья; вып. IV).

- Меркулов А. Н., 2016. Хозяйственно-производственные комплексы среднедонского населения скифского времени//КСИА. Вып. 242. С. 96-112.

- Пряхин А. Д., Разуваев Ю. Д., 1995. Семилукское городище позднескифского времени на р. Дон (основные результаты раскопок 1984-1993 гг.)//Археологические памятники Среднего Поочья. Вып. 4/Отв. ред. В. П. Челяпов. Рязань: Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Рязанской обл. С. 43-68.

- Разуваев Ю. Д., 2002. Городище скифского времени у с. Губарево на Верхнем Дону//Археологические памятники Восточной Европы: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 9. Воронеж: Воронежский гос. пед. ун-т. С. 138-145.

- Разуваев Ю. Д., 2008. О ландшафтной приуроченности скифоидных городищ Верхнего Дона//Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 3. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле», 2008. С.14-17.

- Разуваев Ю. Д., 2016а. Городище V века до н. э. у с. Петино на Верхнем Дону//Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 1. С. 77-82.

- Разуваев Ю. Д., 2016б. Домостроительство городецкого населения донской лесостепи//Поволжская археология. № 3 (17). С. 124-138.

- РАзуваев Ю. Д., 2018. Новые поселенческие материалы начала РАннего железного века на Верхнем Дону//РА. № 1. 93-104.

- Сунчугашев Я. И., 1996. Горное дело и выплавка металлов в древней Туве. М.: Наука. 140 с.

- Татаринов С. И., 1977. О горно-металлургическом центре эпохи бронзы в Донбассе//СА. № 4. С. 192-207.