Потенциал интеграции транспортного комплекса востока России в международный рынок транспортных услуг

Автор: Бардаль Анна Борисовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая экономика

Статья в выпуске: 6 т.12, 2019 года.

Бесплатный доступ

Восточные районы России являются естественной контактной зоной страны с активно развивающимся Азиатским регионом. Ключевые государства Северо-Восточной Азии: КНР, Япония, Республика Корея - выступают крупнейшими участниками мировой торговли на современном этапе. Обслуживание масштабных товарных потоков с Европейским союзом и США обеспечивается рынком транспортных услуг, посредством которого выстраиваются наиболее эффективные схемы доставки. В этих условиях транспортная система востока России имеет объективные предпосылки для встраивания в международную транспортную систему. Цель представленного исследования состоит в оценке потенциала интеграции транспортной системы Дальнего Востока в рынок транспортных услуг Северо-Восточной Азии. При этом оценка интеграционных возможностей была проведена на основе разделения территории востока России на районы по результатам кластерного анализа. Данный подход представляется новым для достижения поставленной исследовательской цели. Необходимость разделения связана с тем, что Дальний Восток представляет собой регион значительный по площади, крайне неоднородный по внутреннему составу, экономико-географическим и социально-экономическим характеристикам. Субъекты РФ в составе ДФО обладают, в том числе, различным интеграционным потенциалом и уровнем развития транспортной системы. В качестве критериев деления при использовании кластерного анализа выступали показатели развития транспортной сети и масштабы внешнеэкономической активности. В результате расчетов Дальний Восток разделен на пять районов, отличающихся по потенциалу интеграционного взаимодействия транспортной системы с рынком транспортных услуг Северо-Восточной Азии. В работе представлены особенности выделенных районов, характеристики транспортных систем и перспективы участия в международном транспортном рынке. В дальнейшем возможно проведение исследования с учетом проектов развития транспортной системы Дальнего Востока, корректирующих перспективы интеграционных взаимодействий.

Интеграция, транспортная система, дальний восток России, кластерный анализ, северо-восточная азия, рынок транспортных услуг

Короткий адрес: https://sciup.org/147225073

IDR: 147225073 | УДК: 332.1+339.924 | DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.8

Текст научной статьи Потенциал интеграции транспортного комплекса востока России в международный рынок транспортных услуг

Пограничное положение восточных районов России формирует предпосылки взаимодействия с крупными по масштабам экономического развития странами Азиатского региона (КНР, Япония, Республика Корея). Эти страны к настоящему моменту имеют развитые торговые взаимодействия с мировым хозяйством и обширные транспортные связи, обслуживающие торговлю. Так, по итогам 2018 г. совокупный экспорт товаров КНР, Японии и Республики Корея составил 3,8 трлн. долл. США, импорт – 3,4 трлн. долл. США1. При этом в числе важнейших торговых партнеров ведущих азиатских стран выступают США и государства Европейского союза.

Дальний Восток России географически относится к Северо-Восточной Азии (СВА), имея тем самым предпосылки интеграции в происходящие процессы. В этих условиях транспортная система востока России, взаимодействуя с международной транспортной системой, могла бы участвовать в обслуживании торговых потоков стран СВА. Активное вовлечение транспортной системы Дальнего Востока в международный транспортный рынок может рассматриваться как потенциальный драйвер экономического развития восточных регионов, соответствующий актуальным направлениям государственной политики России на современном этапе. Однако до настоящего времени масштабы такого участия незначительны.

Цель данного исследования состоит в оценке потенциала интеграции транспортной системы Дальнего Востока в рынок транспортных услуг СВА на основе кластерного подхода с выделением районов. Научной новизной прове- денного исследования, результаты которого отражены в настоящей статье, является анализ интеграционного потенциала российской транспортной системы на полигоне СевероВосточной Азии, а также возможность увеличения степени разнообразия, соответственно, устойчивости и эффективности проектируемых в настоящее время международных транспортно-интеграционных систем в СВА. Применение кластерного анализа является элементом новизны, позволяющей расширить ряд инструментальных методов при достижении поставленной цели.

Работы об основах экономической интеграции проблемы транспортного обеспечения напрямую не затрагивают [1; 2; 3]. При рассмотрении различных форм и уровней интеграции наличие транспортной инфраструктуры предполагается в качестве одного из поддерживающих интеграционные процессы элементов.

Непосредственное изучение процессов интеграции транспортных систем в современной литературе связано в первую очередь с построением эффективных взаимодействий в объединенной Европе. В этом контексте рассматриваются вопросы сопряжения транспортных систем отдельных стран в рамках общей транспортной системы Европейского союза (ЕС), в частности влияние отдельных видов транспорта на экологию и выявление наиболее масштабных эмитентов загрязняющих веществ в транспортном секторе. При этом отмечается негативное влияние автомобильного транспорта и актуальность применения мероприятий по снижению выбросов углекислого газа в среднесрочной перспективе (период 2020– 2030 гг.). По оценкам отсрочка процессов декарбонизации транспортной системы приведет к росту затрат на этот процесс в рамках ЕС в период после 2030 г. [4; 5]. Оценивается динамика выбросов транспорта в отдельных странах Европы, являющихся крупнейшими эмитентами углеводорода, включая расчет в разрезе межсекторальных связей [6].

Одним из важнейших вопросов при рассмотрении интеграции транспортных систем является пересечение границ. Эта проблема также наиболее ярко проявляется на примере ЕС. В современной литературе рассматриваются пространственные характеристики развития сети и другие факторы, определяющие транспортную мобильность в трансграничных перемещениях объединенной Европы, в том числе в рамках транспортных коридоров. Наличие адекватных транспортных связей представляется одним из ключевых факторов создания единого экономического пространства. Предлагается оценивать проницаемость границ через соотношение спроса и предложения на трансграничные перемещения по маршрутам используемых видов транспорта, а также рассматривать интеграцию транспортных систем в рамках транспортных коридоров как процесс достижения устойчивости с точки зрения не только экологии, но и социально-экономического развития [7; 8; 9].

Еще одно направление исследования интеграции транспортных систем относится к включению в мировое транспортное пространство бывших республик СССР. В публикациях представлены сравнительные преимущества транзитных маршрутов стран Центральной Азии и Евразийского союза, оцениваются масштабы и направления транспортных связей и перспективные параметры транспортных проектов Евразийского экономического союза [10; 11; 12].

В публикациях по вопросам интеграции в СВА, в т.ч. с точки зрения транспортных систем, рассматриваются возможные эффекты создания различных условий функционирования, применение мер государственного регулирования, снижение экологической нагрузки на окружающую среду [13; 14; 15]. Так, для воздушного транспорта, актуального в условиях отсутствия единой наземной сети между странами региона, исследуются конкурентные стратегии ключевых аэропортов, параметры уязвимости сети, последствия введения режима «открытое небо» ведущими странами СВА [16; 17]. Показаны положительные эффекты как для пользователей услуг воздушного транспорта, так и для авиакомпаний в случае либерализации рынка авиаперевозок. В качестве важной дополняющей меры выявлена политика распределения мест для внутренних и международных потоков в аэропортах. Определены устойчивость функционирования сети аэропортов СВА и узлы, наиболее подверженные рискам [18; 19].

Исследования о проблемах развития морского транспорта, обслуживающего товарные потоки в пределах региона СВА, а также хозяйственных связей стран региона с миром посвящены анализу направлений развития портов ключевых государств, стратегиям сотрудничества в области морского транспорта. Так, при сравнении конкурентных преимуществ морских контейнерных портов трех ведущих стран СВА – КНР, Японии, Республики Корея – была выявлена (для оценки были выбраны 20 критериев и проведен опрос экспертов) лидирующая позиция порта Пусан [20]. Отмечен переход от конкуренции между портами к сотрудничеству в отдельных странах. Показано, что в Японии расширение сотрудничества морских портов позволяет более эффективно использовать существующие мощности, а также государственное и частное финансирование целевых инвестиций в новые активы [21]. Рассматривается стратегия сотрудничества морских портов в Китае, методы поощрения которой и возможные схемы реализации разработаны правительством страны на национальном и провинциальном уровнях [22; 23].

Описание методики исследования и обоснование ее выбора

Вопрос оценки потенциала интеграции транспортной системы восточных районов России в рынок транспортных услуг СВА является дискуссионным, его решение не может быть простым и однозначным. Во-первых, сложным представляется объект исследования – транспортная система Дальнего Востока, включающая различные виды транспорта, функционирующие в отличающихся по внутренним характеристикам территориальных системах, связи и взаимодействия между ними и другими агентами рынка транспортных услуг и экономики в целом. Во-вторых, исследование осложняется нестабильностью ситуации, возникающей как в процессе преобразования отдельных элементов транспортного комплекса России, так и под влиянием колебаний параметров экономических систем (национального и международного уровня).

Первое из указанных выше обстоятельств приводит к тому, что рассматривать потенциал интеграции транспортной системы Дальнего Востока без учета внутренней дифференциации столь масштабного объекта представляется малопродуктивным. Более результативным представляется подход, основанный на исследовании ключевых характеристик, динамики и перспектив транспорта региона с целью выделения однородных сегментов. В этом случае появляется возможность определения районов, исторически связанных специализацией транспортной системы, хозяйственными взаимодействиями, уровнем внешнеэкономических связей и возможными направлениями дальнейшего встраивания в транспортный рынок СВА.

Сегментация территории Дальнего Востока может проводиться с различными целями [24; 25; 26; 27; 28; 29]. Несмотря на то что характеристика транспортной сети является одним из критериев определения классификационных единиц в отдельных работах, исследований с целью выявления однородных районов с точки зрения интеграционного потенциала транспортного комплекса нет. Однако имеются работы, близкие с точки зрения решаемых задач.

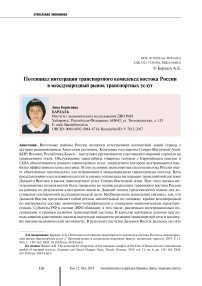

Так, в работах Тихоокеанского института географии ДВО РАН рассматриваются варианты экономического районирования Дальневосточного побережья с учетом геополитических интересов для исследования процессов прибрежно-морского природопользования. На основе комплекса факторов – географических, исторических, политических и других, взаимодействующих между собой и оказывающих большое влияние на стратегический потенциал государства и его внешнюю политику, – выделяется пять районов: Арктический, Северотихоокеанский, Охотоморский, Япономорский, Туман-ганский. Районы отличаются стратегическими функциями, проблемами, а также выделяемым «вектором действия» – ключевым направлением функционирования экономики. Выделенные районы не имеют жесткой корреляции с существующей сеткой административно- территориального деления и включают частично территорию Дальнего Востока, а также прибрежные воды (рис. 1) [30].

Этот вариант районирования косвенно отражает наличие потенциала сотрудничества в сфере транспорта со странами СВА, но не может быть использован для целей автора, поскольку в нем рассматривается не вся территория ДФО, а лишь прибрежные районы.

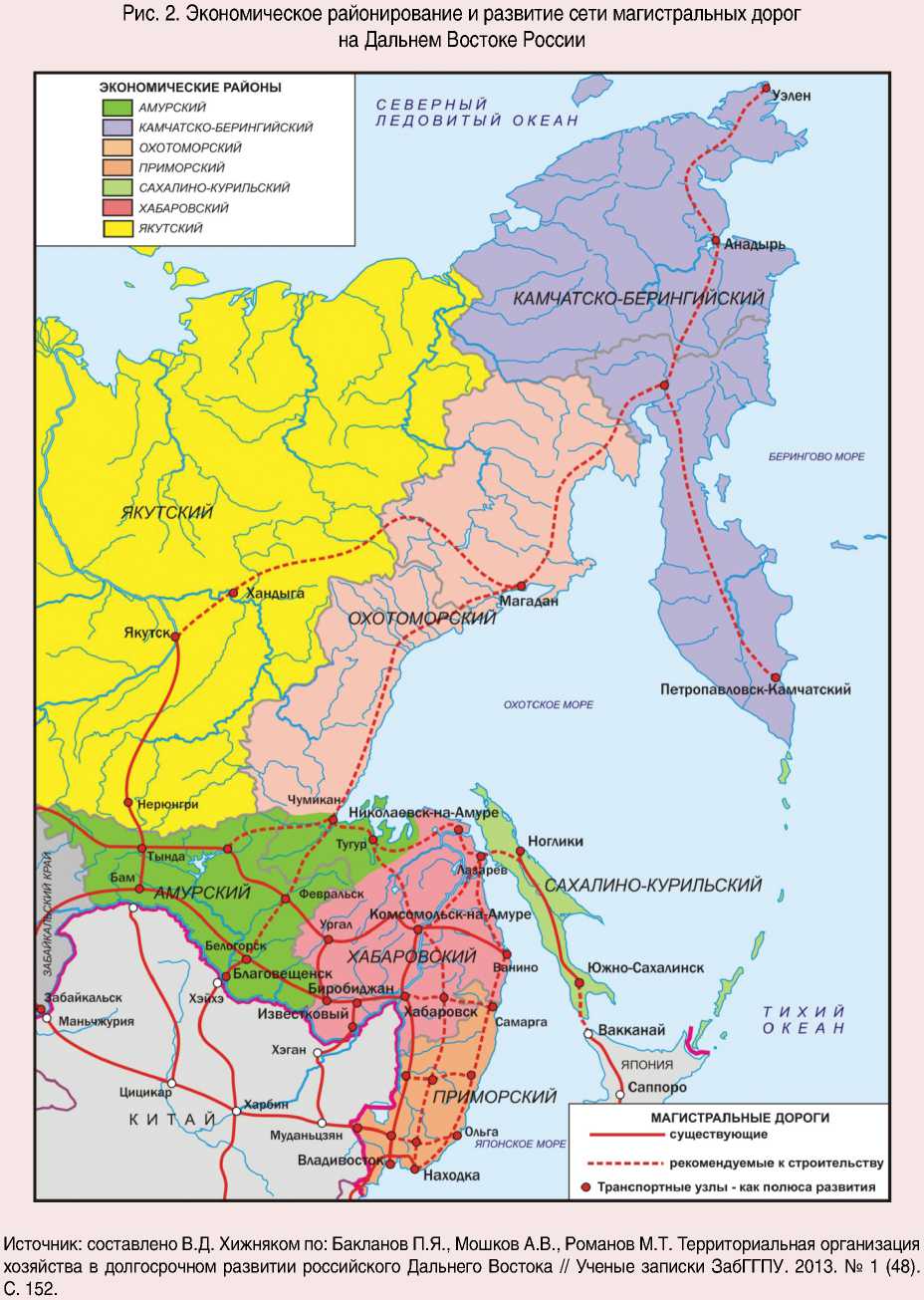

Транспорт учитывается также в других работах коллектива ТИГ ДВО РАН при исследовании динамики экономических структур территории Дальнего Востока: предлагается вариант экономического районирования и развития магистральных дорог региона с учетом транспортных сетей сопредельных стран [31], позволяющий анализировать процессы формирования и развития сети железных и автомобильных дорог как результат региональной экономической политики (рис. 2).

Этот вариант районирования территории Дальнего Востока также не может быть принят в качестве базового для проводимого исследования, поскольку: а) не охватывает всю территорию ДФО; б) направлен на обоснование управленческих решений по развитию региона и, соответственно, учитывает не только текущее, но и перспективное состояние дорожной сети; в) учитывает крайне ограниченный перечень параметров транспортного комплекса.

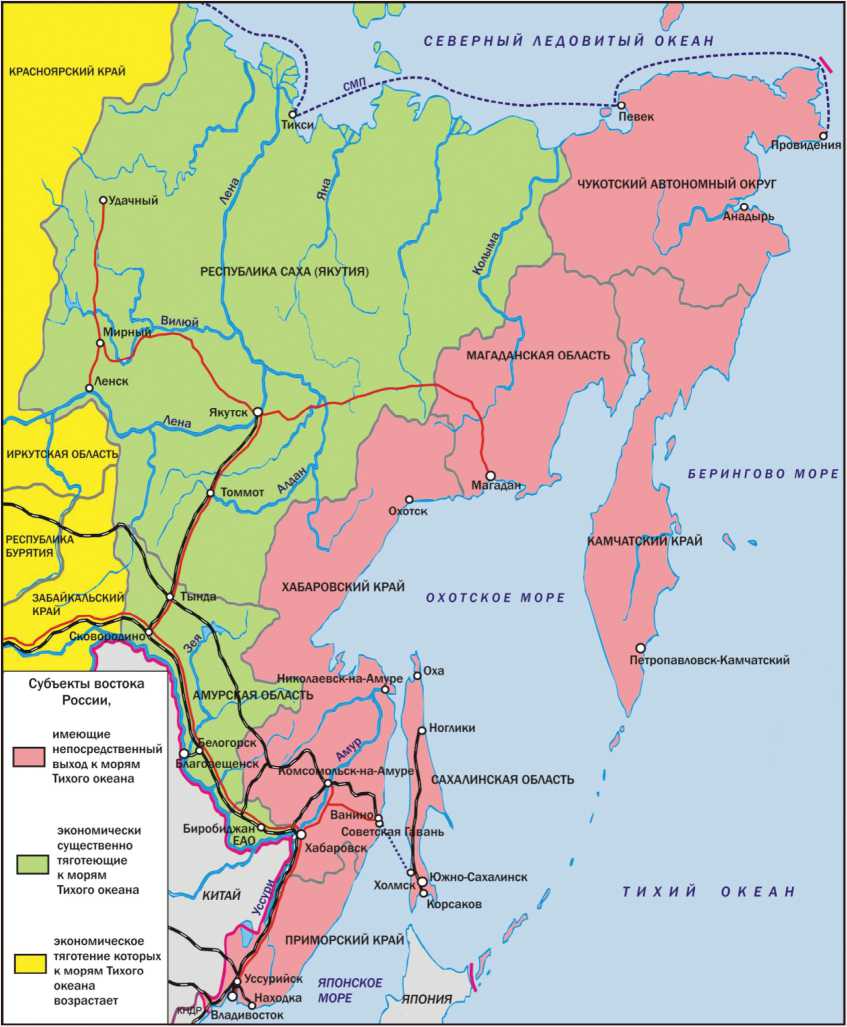

При оценке потенциала интеграции транспортной системы Дальнего Востока в рынок транспортных услуг СВА определенный интерес представляет схема экономико-географического тяготения субъектов востока России к Тихому океану, где выделены две зоны в границах ДФО, с учетом экономической близости к АТР [32]. Первая зона включает субъекты РФ, имеющие выход к Тихому океану: Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Магаданская и Сахалинская области, ЧАО. Вторая зона включает территории, тяготеющие экономически к АТР, но не выходящие к Тихому океану – Республика Саха (Якутия), Амурская область и ЕАО (рис. 3).

Этот вариант районирования соответствует в определенной степени задачам исследования, но требует детализации с учетом показателей транспортного комплекса Дальнего Востока.

Рис. 1. Районирование Дальневосточного побережья с позиций геополитических интересов России

Источник: составлено В.Д. Хижняком по: Районирование, делимитация прибрежных зон Дальнего Востока России и их функциональное зонирование / В.П. Каракин, Б.В. Преображенский, В.В. Жариков, А.А. Степанько, И.С. Арзамасцев, М.Т. Романов // Прибрежно-морское природопользование: теория, индикаторы, региональные особенности. Владивосток: Дальнаука, 2010. 308 с. С. 220.

Рис. 3. Зоны тяготения субъектов РФ востока России к Тихому океану

Источник: составлено В.Д. Хижняком по: Бакланов П.Я., Романов М.Т. Экономико-географическое и геополитическое положение Тихоокеанской России. Владивосток: Дальнаука, 2009. 168 с. С. 48.

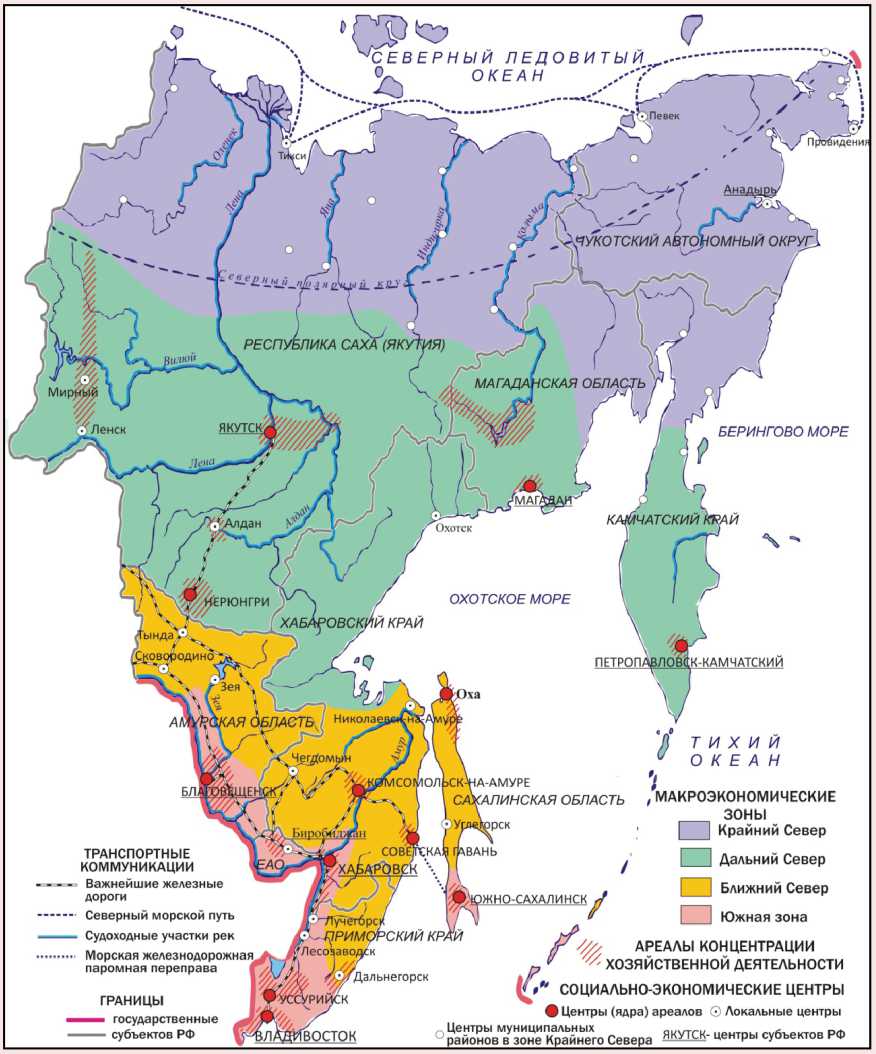

Значительный интерес с точки зрения экономического районирования представляет подход, который сформирован в ИЭИ ДВО РАН, в рамках которого разделение территории Дальнего Востока проводится с учетом разнообразия ведения экономической дея- тельности природного и социального характера [33]. Предлагается выделение четырех макроэкономических зон, определяемых системой ландшафтных поясов и зон: Крайний Север (Субарктика), Дальний Север, Ближний Север и Юг (рис. 4).

Рис. 4. Макроэкономические зоны Дальнего Востока

Источник: составлено В.Д. Хижняком по: Вишневский Д.С., Демьяненко А.Н. Внутрирегиональное разнообразие // Тихоокеанская Россия – 2030: сценарное прогнозирование регионального развития. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2010. 560 с. С. 160–161.

Выделенные макроэкономические зоны позволяют учесть природные факторы, влияющие на развитие транспортного комплекса Дальнего Востока, и содержательно обосновывают про- водимое районирование. Поэтому при интерпретации результатов кластерного анализа будем принимать во внимание варианты районирования, представленные на рисунках 3 и 4.

Разделение Дальнего Востока на более мелкие районы проводится посредством применения кластерного анализа2. При этом расчеты производились в разрезе субъектов РФ в составе ДФО (в составе, по состоянию на начало 2018 г., 9 субъектов РФ: Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ) и муниципальных районов (Хабаровский край). Субъекты РФ на территории Дальнего Востока, за исключением Хабаровского края, рассматривались как целостные единицы. Территория Хабаровского края при выделении районов с учетом макроэкономического зонирования (см. рис. 4) разделена на две части: а) северную, б) южную и центральную часть. К северной части отнесены Аяно-Май-ский, Охотский и Тугуро-Чумиканский муниципальные районы; к южной и центральной частям – Амурский, Бикинский, Ванинский, Верхнебуреинский, Вяземский, Комсомольский, им. Лазо, Нанайский, Николаевский, им. Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский и Хабаровский муниципальные районы края.

Кластерный анализ проведен на основе показателей развития транспортной инфраструктуры, работы транспортной системы и масштаба внешнеэкономических связей за 2018 г.: плотность железных дорог (км на 10 тыс. км2), плотность автомобильных дорог (км на 1 тыс. км2), плотность внутренних водных путей (км на 1 тыс. км2), объем перевозок грузов железнодорожным транспортом3 (млн. т), объем перевозок грузов автомобильным транспортом (млн т), грузооборот автомобильного транспорта (млн. т-км), экспорт (млн долл. США), импорт (млн. долл. США), объем экспорта (тыс. т), объем импорта (тыс. т). При расчетах использовались официальные данные Росстата и Дальневосточного таможенного управления.

Поскольку использовались показатели различной размерности, то перед проведением процедуры кластеризации они были нормированы по размаху значений [34]:

X

X * =

Xmax где x* – нормализованные значения показателя;

x – исходные значения;

x min – минимальное значение показателя; x max – максимальное значение показателя.

Включение в перечень анализируемых показателей объемов экспортно-импортных операций субъектов РФ на Дальнем Востоке изменяет полученные ранее лишь на основе параметров транспортных сетей и оценки транспортной работы [35].

Анализ и пояснение полученных результатов

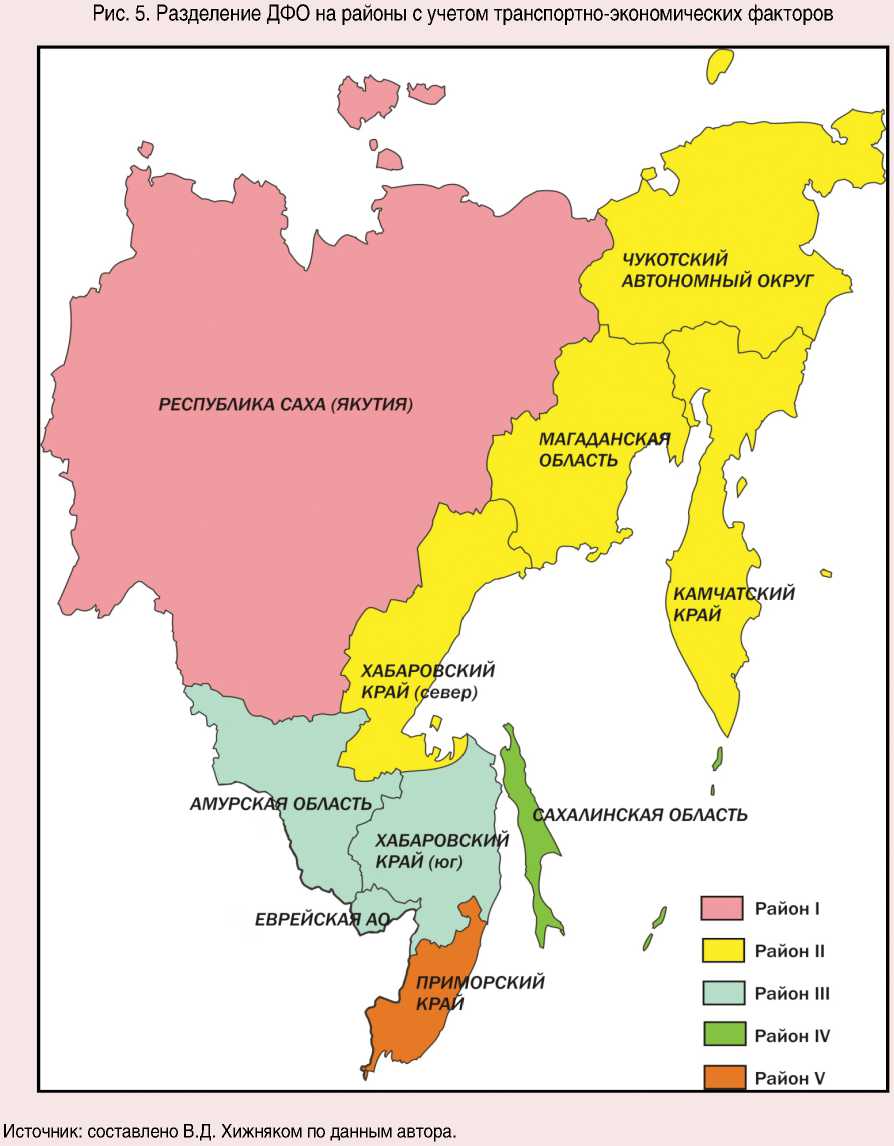

По результатам кластерного анализа на территории Дальнего Востока России выделено пять районов (рис. 5) : район I – Республика Саха (Якутия), район II – Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область и северная часть Хабаровского края; район III – южная и центральная части Хабаровского края, Амурская область и ЕАО; район IV – Сахалинская область; район V – Приморский край. Характеристики транспорта в разрезе полученных по результатам кластеризации районов ДФО приведены в таблицах 1, 2 и 3 .

Рассмотрим специфику выделенных районов с точки зрения характеристики транспортной системы и потенциала интеграции в рынок транспортных услуг СВА.

На территории района I наибольшую долю в структуре перевозок занимает внутренний водный транспорт. Этот район включает территорию Республики Саха (Якутия), где речным транспортом традиционно выполняется значительная часть перевозок в рамках системы «северного завоза»4.

Таблица 1. Характеристика транспортных сетей общего пользования выделяемых районов

|

Район |

Протяженность транспортных сетей, км |

||

|

Железные дороги |

Автомобильные дороги |

Внутренние водные пути* |

|

|

Район I |

524,5 |

30353,0 |

7734,0 |

|

Район II |

0,0 |

7601,7 |

1417,1 |

|

Район III |

5575,8 |

29512,7 |

3437,0 |

|

Район IV |

835,2 |

4987,6 |

0,0 |

|

Район V |

1558,7 |

16811,2 |

222,0 |

|

Районы |

Плотность транспортных сетей |

||

|

Железные дороги, км на 10 тыс. км2 |

Автомобильные дороги, км на 1 тыс. км2 |

Внутренние водные пути, км на 1 тыс. км2 |

|

|

Район I |

1,7 |

98,4 |

25,1 |

|

Район II |

0,0 |

36,7 |

6,8 |

|

Район III |

72,8 |

385,4 |

44,9 |

|

Район IV |

95,9 |

572,6 |

0,0 |

|

Район V |

94,6 |

1020,7 |

13,5 |

* Рассматривалась протяженность внутренних водных путей с гарантированными габаритами судового хода. Рассчитано по: Транспорт / Росстат. URL: (дата обращения: 10.10.2019).

Таблица 2. Характеристика транспортной работы и внешнеэкономических связей выделяемых районов

|

Район |

Перевозки грузов, млн т |

Грузооборот автомобильного транспорта, млн. т-км |

|

|

Железнодорожный транспорт |

Автомобильный транспорт |

||

|

Район I |

13,1 |

14,3 |

1934 |

|

Район II |

0,0 |

8,8 |

595 |

|

Район III |

91,5 |

48,3 |

1315 |

|

Район IV |

2,1 |

8,8 |

362 |

|

Район V |

119,4 |

18,2 |

1130 |

Рассчитано по: Транспорт / Росстат. URL: (дата обращения: 10.10.2019).

Таблица 3. Характеристика внешнеэкономических связей выделяемых районов

|

Район |

Экспорт |

Импорт |

||

|

тыс. т |

Млн. долл. США |

тыс. т |

Млн. долл. США |

|

|

Район I |

6202,8 |

4643,0 |

27,5 |

271,6 |

|

Район II |

4651,3 |

2384,4 |

84,6 |

248,0 |

|

Район III |

8669,6 |

2093,1 |

327,0 |

822,9 |

|

Район IV |

40396,2 |

15272,7 |

117,5 |

690,4 |

|

Район V |

6882,8 |

3439,9 |

2106,8 |

4131,8 |

Рассчитано по: Транспорт / Росстат. URL: (дата обращения: 10.10.2019).

Однако в последние годы проблемы с обмелением рек и развитие наземной транспортной инфраструктуры изменяют структуру транспортной работы [36]. Наиболее значительные изменения инфраструктуры связаны с завершением в 2014 г. строительства железной дороги Беркакит – Нижний Бестях (участок до 2018 г. находился в режиме временной эксплуатации для грузового движения), а также активным строительством автомобильных дорог: за период 2010–2018 гг. протяженность автомобильных дорог общего пользования возросла на 51,7% – до 30,4 тыс. километров5. В настоящее время железная дорога в Якутии проложена до станции Нижний Бестях, линия связывает Байкало-Амурскую магистраль с правым берегом реки Лена (город Якутск расположен на противоположном берегу). По эксплуатируемому участку дороги за 2018 г. перевезено 5,5 млн. т грузов6. На территории района I функционирует лишь один воздушный пункт пропуска через государственную границу в г. Якутске.

Выделение Якутии в отдельный район представляется обоснованным. Этот субъект РФ географически отдален от стран СВА и, вследствие этого, не может быть интегрирован в международный транспортный рынок в той же степени, что и районы юга Дальнего Востока (район III, район V). Однако масштабное строительство сети автомобильных дорог и железной дороги создает потенциал развития интеграционных связей Республики Саха (Якутия).

Перспективы интеграции района I в рынок транспортных услуг СВА связаны с развитием наземной транспортной сети и активизацией использования Северного морского пути (СМП), значительная часть восточного участка которого проходит вдоль северных границ Республики Саха (Якутия). Таким образом, текущие возможности интеграции в рынок транспортных услуг СВА для района I невысоки, однако имеется значительный потенциал.

Для района II ключевым видом транспорта является водный, используемый в основном для организации внутрирегиональных перевозок. Морской транспорт обслуживает каботажные перевозки и прибрежные пассажирские перевозки. Речной транспорт используется при организации «северного завоза».

Район II включает наименее обеспеченные наземными транспортными сетями территории Дальнего Востока: Камчатский край, северную часть Хабаровского края, Магаданскую область и Чукотский автономный округ. В этих субъектах РФ (территориях) отсутствуют железные дороги, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием крайне низка – 2,7 км на 1 тыс. км2. В отсутствие круглогодичных автодорог и с учетом суровых климатических условий широко используются автозимники7.

Хотя на территории района II расположено девять функционирующих пунктов пропуска через государственную границу РФ, значительного влияния на интеграционный потенциал они не оказывают, поскольку пять из них действуют на нерегулярной либо сезонной основе. Постоянно действуют лишь пункты в морских портах Магадан, Охотск и Петропавловск-Камчатский, а также воздушный пункт пропуска Петропавловск-Камчатский.

Интеграционный потенциал транспортной системы района II с точки зрения возможности участия в рынке транспортных услуг СВА может значительно возрасти при активизации перевозок по СМП. В этом случае морские порты субъектов РФ в составе района II могут стать опорными пунктами при организации движения по СМП и будут задействованы для размещения узлов связи, в качестве промежуточных и ремонтных баз, точек размещения спасательных подразделений МЧС России и т.д.

Район III представляет собой территории с наиболее диверсифицированной транспортной инфраструктурой, в т.ч. в рамках трансграничных взаимодействий с Азиатским регионом. В состав района III включены обладающие развитой наземной транспортной сетью Амурская область, ЕАО, а также центральная и южная части Хабаровского края. Транспорт этого района выполняет транзитную и контактную функции. Транзитная функция заключается в том, что через входящие в состав района территории проходят широтные магистральные железные и автомобильные дороги: Транссибирская и Байкало-Амурская, федеральная трасса «Амур», посредством которых осуществляется перевозка грузов из восточной Сибири на рынки стран АТР. Контактная функция подразумевает, что в силу пограничного положения данных субъектов РФ транспорт призван обслуживать внешнеэкономические связи. Этому способствует наличие участков государственной границы с КНР (по реке) на территории района III. Для осуществления контактной функции в границах района III функционируют 14 пунктов пропуска через государственную границу, в т.ч. пять в пределах Амурской области, два – в ЕАО и восемь – в центральной и южной частях Хабаровского края. Половина из них (7 пунктов) – это грузопассажирские смешанные пункты пропуска, осуществляющие перевозки летом речным транспортом, а зимой – автомобильным по льду.

Интеграционный потенциал района III возрастет в перспективе с окончанием строительства транспортной инфраструктуры международного сотрудничества: железнодорожного (ЕАО) и автомобильного (Амурская область) мостов между РФ и КНР, завершение строительства которых планируется в 2020 г. Таким образом, потенциал интеграции района III в рынок транспортных услуг СВА значителен, однако интеграционные связи с высокой вероятностью будут ограничены сотрудничеством с КНР.

Выделение Сахалинской области в отдельный район IV в рамках проводимого деления объясняется сочетанием слабо развитой транспортной системы и значительного объема внешнеэкономических связей (экспорт, 89% стоимостного объема экспорта8 составляют сырая нефть и СПГ). На территории района IV функционируют шесть пунктов пропуска через государственную границу, в т.ч. пять – морских.

Повышение интеграционного потенциала района IV связано с реализацией проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Действительно, проводимая реконструкция железнодорожной сети острова Сахалин, начавшаяся в 2003 г. (завершение проекта в 2020 г.), в совокупности с программой развития морских портов, аэропортов и перспективой строительства транспортного перехода на материк (мост, дамба либо тоннель через пролив Невельского), значительно повысит возможности транспортной системы района IV во взаимодействии со странами СВА. При условии положительных внешних факторов, в отдаленной перспективе возможна реализация транспортной связи острова Сахалин с островами Японского архипелага.

Район V включает территорию Приморского края. Этот район, высокодиверсифицированный по видам транспорта, имеет разветвленную сеть железных и автомобильных дорог, на его территории расположены крупные транспорт- ные узлы регионального и национального значения. При определенных сходствах с районом III по уровню развития транспортной инфраструктуры он отличается высокой степенью реализации в настоящее время имеющегося интеграционного потенциала.

Географически этот район является территорией выхода Транссибирской железнодорожной магистрали и ряда федеральных автомобильных дорог к морским портам Тихоокеанского побережья: это Владивосток, Находка, Восточный. По итогам 2018 г. на порты Приморского края приходилось 70% общего объема перевозок морским транспортом9 ДФО. В портах действуют шесть пунктов пропуска через государственную границу РФ.

Всего на территории района V находятся 15 пунктов пропуска через государственную границу, включая три железнодорожных пункта пропуска РФ с КНР и КНДР: 1) Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР); 2) Махалино (РФ) – Хунчунь (КНР); 3) Хасан (РФ) – Туманган (КНДР) и пять автомобильных.

Транспортная инфраструктура района V продолжает развиваться. При относительно высоком текущем уровне перспективы интеграции района I в транспортный комплекс СВА высоки. Интеграционный потенциал имеется в части развития перевозок через МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» с использованием автомобильного, железнодорожного и морского видов транспорта.

Полемика по поводу результатов

Проведенные исследования расширяют представления о перспективных масштабах международной транспортной кооперации как условия общеэкономической интеграции в зоне Северо-Восточной Азии, а также позволяют дополнить аналитическую базу для сравнительного анализа вариантов конструирования международной транспортной системы в этом регионе мира.

Предлагаемое районирование Дальнего Востока основано на попытке учета уровня развития транспортной инфраструктуры и масштабов внешнеэкономических взаимодействий субъектов РФ в составе ДФО со странами СВА.

Полученные результаты позволяют достоверно оценить сложившиеся в настоящее время возможности интеграции транспортной системы Дальнего Востока в международный транспортный рынок. Выделенные по результатам кластерного анализа пять районов отличаются как уровнем развития транспортной сети, так и масштабами транспортной работы и внешнеэкономических связей.

Представленное районирование позволяет дифференцированно подойти к вопросам управления интеграционными взаимодействиями Дальнего Востока и СВА и может служить основой для формирования адресной стимулирующей политики государства [37].

Безусловно, результаты исследования могут быть уточнены в дальнейшем. Представляется два возможных направления развития исследования. Во-первых, при наличии более детальной информации о характеристиках транспортной системы восточных районов (например, в разрезе муниципальных образований) может быть проведено более точное разделение, не привязанное к субъектам РФ. Во-вторых, в дальнейшем может быть проведено исследование с учетом не только текущих характеристик, но и реализуемых/планируемых проектов развития транспортной системы восточных районов России. Это позволит более полно представить стратегические перспективы интеграции.

Список литературы Потенциал интеграции транспортного комплекса востока России в международный рынок транспортных услуг

- Balassa B. The Тheory of Economic Integration. Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1961. 324 p.

- Balassa В. Trade creation and trade diversion in the european common market. The Economic Journal, vol. 77, 1967, pp. 1-21. DOI: 10.2307/2229344

- Viner J. The Customs Union Issue. New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950. Pp. 41-55.

- Heinrichs H., Jochem P., Fichtner W. Including road transport in the EU ETS (European Emissions Trading System): A model-based analysis of the German electricity and transport sector. Energy, 2014, vol. 69, pp. 708- 720. Available at: DOI: 10.1016/j.energy.2014.03.061

- Siskos P., Zazias G., Petropoulos A., Evangelopoulou S., Capros P. Implications of delaying transport decarbonisation in the EU: A systems analysis using the PRIMES model. Energy Policy, 2018, vol. 121, pp. 48-60. Available at: DOI: 10.1016/j.enpol.2018.06.016

- Sajid M.J., Cao Q., Kang W. Transport sector carbon linkages of EU's top seven emitters. Transport Policy, 2019, vol. 80, pp. 24-38. Available at:

- DOI: 10.1016/j.tranpol.2019.05.002

- Medeiros T. Cross-border transports and cross-border mobility in EU border regions. Case Studies on Transport Policy, 2019, vol. 7, no. 1, pp. 1-12. Available at:

- DOI: 10.1016/j.cstp.2018.11.001

- Oberg M., Nilsson K.L., Johansson C. Major transport corridors: the concept of sustainability in EU documents. Transportation Research Procedia, 2017, vol. 25, pp. 3694-3702. Available at:

- DOI: 10.1016/j.trpro.2017.05.339

- Cavallaro F., Dianin A. Cross-border commuting in Central Europe: features, trends and policies. Transport Policy, 2019, vol. 78, pp. 86-104. Available at:

- DOI: 10.1016/j.tranpol.2019.04.008

- Sultanov T., Suleimenov T., Tlepiyeva G., Sansyzbajeva Z. Development of transit potential in conditions of integration of the Republic of Kazakhstan into the world transport system. Procedia Computer Science, 2019, vol. 149, pp. 430-435. Available at:

- DOI: 10.1016/j.procs.2019.01.158

- Формирование глобальной Евразии: проблемы сопряжения транзитных систем / В.А. Цветков, К.Х. Зоидов, А.А. Медков, М.М. Чернышов. М.: ФГБУН Институт проблем рынка РАН, 2018. 131 с.

- Ларин О.Н. Перспективы интеграции транспортных систем Евразийского экономического союза // Проблемы национальной стратегии. 2017. № 4 (43). С. 152-170.

- Ha H.-K., Oh J.E. (Eds.). Building an Integrated Transport Market for China, Japan, and Korea: Building a Regional Coordinating Institution. Sejong: Korea Transport Institute, 2003. 245 p. Available at: https://english.koti.re.kr/user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1017&q_bbscttSn=2012051900000070602&q_clCode=6&q_lang=eng

- Chia S.Y. ASEAN economic integration and physical connectivity. Asian Economic Papers, 2019, vol. 15, no. 2, pp. 198-215.

- DOI: 10.1162/ASEP_a_00438

- Kim T.-S., Breazeale K. (Eds.). A Design for Northeast Asian Transport Market Integration - The Cases of ASEAN and NAFTA. Sejong: Korea Transport Institute, 2004. 226 p. Available at: https://english.koti.re.kr/ user/bbs/BD_selectBbs.do?q_bbsCode=1017&q_bbscttSn=20161121152201318&q_clCode=6&q_lwprtClCode=-1&q_lang=eng

- Adler N., Fu X., Oum T.H., Yu C. Air transport liberalization and airport slot allocation: the case of the Northeast Asian transport market. Transportation Research Part A, 2014, vol. 62, pp. 3-19. Available at:

- DOI: 10.1016/j.tra.2014.02.003

- Kim S., Yoon Y. On node criticality of the Northeast Asian air route network. Journal of Air Transport Management, 2019, vol. 80, 101693. Available at:

- DOI: 10.1016/j.jairtraman.2019.101693

- Chung T., Han J. Evaluating competitiveness of transshipment cargo in major airports in Northeast Asia: airport branding. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 2013, vol. 29, no. 3, pp. 377-394. Available at:

- DOI: 10.1016/j.ajsl.2013.12.005

- Zhang Y., Zheng X., Lu W. Measuring the openness of Chinese international air transport policy. transport policy, 2018, vol. 72, pp. 208-217. Available at:

- DOI: 10.1016/j.tranpol.2018.03.014

- Yang Y.-C., Chen S.-L. Determinants of global logistics hub ports: comparison of the port development policies of Taiwan, Korea, and Japan. Transport Policy, 2016, vol. 45, pp. 179-189. Available at:

- DOI: 10.1016/j.tranpol.2015.10.005

- Shinohara М., Saika T. Port governance and cooperation: the case of Japan. Research in Transportation Business & Management, 2018, vol. 26, pp. 56-66. Available at:

- DOI: 10.1016/j.rtbm.2018.02.009

- Huo W., Zhang W.,Chen P. S.-L. Recent development of Chinese port cooperation strategies. Research in Transportation Business & Management, 2018, vol. 26, pp. 67-66. Available at:

- DOI: 10.1016/j.rtbm.2018.01.002

- Wu S., Yang Z. Analysis of the case of port co-operation and integration in Liaoning (China). Research in Transportation Business & Management, 2018, vol. 26, pp. 18-25. Available at:

- DOI: 10.1016/j.rtbm.2018.02.007

- Планово-экономический атлас Дальневосточного экономического района. Вып. 2. Общая характеристика развития и размещения производительных сил. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 1989. 33 с.

- Экономическая политика: региональное измерение. Владивосток: Дальнаука, 2001. 224 с.

- Романов М.Т. Территориальное устройство хозяйства и населения на российском Дальнем Востоке. Владивосток: Дальнаука, 2004. 232 с.

- Тихоокеанская Россия - 2030: сценарное прогнозирование регионального развития. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2010. 560 с.

- Минакир П. А. Исследования экономики Дальнего Востока. 1975-2000. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2017. 912 с.

- Бакланов П.Я., Каракин В.П., Шейнгауз А.С. Природопользование Дальнего Востока России и сопредельных территорий // Пространственная экономика. 2005. № 1. С. 27-45.

- Районирование, делимитация прибрежных зон Дальнего Востока России и их функциональное зонирование / В.П. Каракин, Б.В. Преображенский, В.В. Жариков, А.А. Степанько, И.С. Арзамасцев, М.Т. Романов // Прибрежно-морское природопользование: теория, индикаторы, региональные особенности. Владивосток: Дальнаука, 2010. 308 c.

- Бакланов П.Я., Мошков А.В., Романов М.Т. Территориальная организация хозяйства в долгосрочном развитии российского Дальнего Востока // Ученые записки ЗабГГПУ. 2013. № 1 (48). С. 143-155.

- Бакланов П.Я., Романов М.Т. Экономико-географическое и геополитическое положение Тихоокеанской России. Владивосток: Дальнаука, 2009. 168 с.

- Вишневский Д.С., Демьяненко А.Н. Внутрирегиональное разнообразие // Тихоокеанская Россия - 2030: сценарное прогнозирование регионального развития. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2010. 560 c.

- Миркин Б.Г. Методы кластер-анализа для поддержки принятия решений: обзор: препринт. М.: НИУ ВШЭ, 2011. 88 с.

- Бардаль А.Б. Транспортный комплекс Дальнего Востока: трансформация и интеграция / под общ. ред. П.А. Минакира; Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук. Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2019. 336 с.

- Егорова Т.П., Делахова А.М. Методический инструментарий комплексной оценки транспортной обеспеченности локальных экономических систем в регионах Севера // Тренды и управление. 2018. № 1. С. 14-28.

- DOI: 10.7256/2454-0730.2018.1.24926

- Минакир П.А., Прокапало О.М. Дальневосточный приоритет: инвестиционно-институциональные комбинации // Журнал Новой экономической ассоциации. 2018. № 2 (38). С. 146-155.