Потенциал развития экономики данных: методология оценки и апробация на примере российских регионов

Автор: Юлия Андреевна Варламова, Луиза Евгеньевна Сигачева

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» вызывает необходимость оценки отправной точки перехода региональных экономик России к новой стадии развития цифровой экономики. Цель. Разработка методологии оценки становления и развития экономики данных в регионах России. Материалы и методы. Основой авторской методологии оценки потенциала развития экономики данных служат структурно-функциональный подход, индексный метод и рейтингование. В качестве информационной базы исследования использованы открытые данные Федеральной службы государственной статистики и рейтинги информационных агентств. Апробация проводилась по состоянию на 2022 г. Результаты. Авторская методология построена на модификации Глобального индекса сетевого взаимодействия (Global Connectivity Index) и реализации его концепции на субнациональном уровне. Четыре ключевые сферы цифровой трансформации («Спрос», «Предложение», «Использование» и «Потенциал») объединяют в себе 22 показателя, характеризующие различные аспекты цифровой трансформации региональной экономической системы. Апробация индекса потенциала развития экономики данных на примере 83 субъектов Российской Федерации позволила разбить регионы на три условные группы: «Лидеры», «Догоняющие» и «Новички», каждая из которых имеет свои особенности текущего состояния цифровой трансформации. Выводы. Предложенная методология оценки потенциала развития экономики данных может быть использована в качестве отправной точки при разработке инструментов мониторинга реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на региональном уровне. Перспективы исследования связаны с апробацией индекса потенциала экономики данных на более длительном временном отрезке, что позволит выявить закономерности в динамике развития показателей.

Экономика данных, регионы России, цифровая трансформация, цифровая экономика, цифровизация

Короткий адрес: https://sciup.org/147251897

IDR: 147251897 | УДК: 332.05 | DOI: 10.17072/1994-9960-2025-3-260-275

Текст научной статьи Потенциал развития экономики данных: методология оценки и апробация на примере российских регионов

Новый этап развития цифровой экономики в России ознаменовался завершением национального проекта «Цифровая экономика» и плавным переходом к стратегическим целям в рамках реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» (далее – Проект). Основная цель Проекта состоит в повышении качества жизни населения за счет реализации отечественных цифровых решений и платформ, внедрения искусственного интеллекта и создания соответствующей инфраструктуры 1.

Девять инициатив, объединенных в рамках Проекта, образуют концептуальную модель, включающую в себя технологии (искусственный интеллект, цифровые платформы и кибербезопасность), ресурсы для становления экономики данных (инфраструктура, кадры) и рынок (отечественные решения и перспективные разработки). Пространственная неоднородность территории России определяет существование региональных различий в рамках распределения благ, в том числе при реализации функций государственного управления. Цифровая среда, которая изначально постулируется как пространство, не имеющее административных границ, способна сгладить территориальные диспропорции в развитии регионов и обеспечить возможность доступа индивидов и домохозяйств к основным социальным услугам через универсальные цифровые платформы, технологии искусственного интеллекта, квантовые технологии, технологии связи 5G и 6G.

Эффективность реализации Проекта во многом определяется начальными условиями и готовностью региональных экономических систем к переходу на новый этап экономики данных. Важным при этом становится понимание контекста перехода к экономике данных: формирование национального технологического суве- ренитета предполагает концентрацию ресурсов в рамках регионов, отраслей для разработки отечественных технологий и обеспечения долгосрочного технологического превосходства [1, с. 62]. Целью настоящего исследования является разработка методологии оценки потенциала реализации экономики данных на уровне регионов России. Методология оценки включает в себя структурно-функциональный подход, базирующийся на определении ключевых элементов экономики данных, лежащих в основе становления и развития исследуемого этапа.

Экономика данных рассматривается как одно из приоритетных направлений политики ведущих мировых центров, научная дискуссия, ей посвященная, идет как в области регулирования данных, так и в сфере взаимодействия ключевых игроков [2]. В представленном исследовании мы делаем акцент на экономике данных с использованием рыночного подхода2, когда выстраиваются экономические отношения между производителями данных, выступающими со стороны предложения, и потребителями данных, выступающими со стороны спроса на данные. При этом ценность данных также предполагает создание положительной экстерналии в возможности пользования ими как открытым ресурсом.

Рыночный подход к экономике данных представлен в серии работ M. Farboodi и соавторов. В исследованиях большие данные выступают как специфический товар, предполагающий формирование отдельного рынка информации [3]. При этом учеными подчеркивается преимущество крупных фирм при инвестировании в цифровые технологии и определенные диспропорции на рынке больших данных по размеру фирм [4]. Вывод, сделанный исследователями на микро- и макроуровне, может быть адаптирован к региональной экономике. Так, зависимость потенциала цифровой трансформации региона от ее экономического развития, измеряемого в валовом внутреннем продукте, продемонстрирована на примере российских регионов [5]. Более того, экономика больших данных как процесс производства построена на использовании цифрового капитала и цифрового труда в качестве ключевых факторов, обеспечивающих цифровую трансформацию [6]. По данным 2021–2022 гг. была оценена расширенная производственная функция больших данных для регионов России и в качестве детерминанты их производства выделен уровень затрат на инновации [7].

Институциональный подход опирается на выстраивание правил поведения в цифровой среде, в том числе на рынке цифровых продуктов, регулирования взаимоотношений между основными хозяйствующими агентами в новых реалиях. Формирование цифровых экосистем [8] как ответ на переход к Индустрии 5.0 [9] предполагает коммерциализацию данных, собираемых в процессе использования цифровых технологий. Кроме того, исследователи подчеркивают, что цифровые платформы приводят к возникновению косвенных внешних сетевых эффектов, оценка которых предполагает учет фактора взаимосвязанности [10]. Применение институционального подхода в большей степени нацелено на анализ внешней среды региональных рынков данных в контексте управления их потенциалом.

М. П. Маслов и С. П. Петров под цифровым потенциалом региона понимают «возможный уровень цифрового развития с учетом имеющейся совокупности ресурсов и возможностей, а также их отдачи при соответствующих инвестициях в цифровую трансформацию региона» [11]. Разработанный авторами подход строится на использовании отдачи от инвестиций в ИКТ в виде прироста цифрового качества жизни населения. Апробация методологии проводилась на основе данных по регионам России за 2015–2019 гг., что позволило

авторам выделить три группы регионов: с низким, средним и высоким значением индекса цифрового потенциала.

В методологическом плане для сравнительной оценки уровня цифрового развития территорий используются синтетические индексы: для европейских стран – индекс цифровой экономики и общества (DESI) 1 и индекс цифровой конкурентоспособности (IMD)2, представляющие собой оценку информационной инфраструктуры по странам мира. Данные индексы предназначены в основном для сравнительного анализа на уровне стран, поскольку на уровне регионов возникают сложности со сбором статистических данных, соответствующих международным стандартам.

Индексный метод зарекомендовал себя как один из фундаментальных подходов к сравнительному анализу уровня цифрового развития территорий. Построенный на примере российских регионов индекс экономики знаний включает в себя три ключевые области: «Инновации и технологии», «Наука и образование», «ИКТ». В данном случае ИКТ рассматривается как составная часть более широкого понятия «экономика знаний». Рейтинг регионов составлен по данным за 2013–2016 гг., и блок ИКТ включает два показателя: доля организаций, использующих персональные компьютеры, и доля организаций, использующих интернет [12]. Технологии экономики данных включают в себя искусственный интеллект в сочетании с квантовыми технологиями, базирующимися на высокоскоростном интернете, что делает персональные компьютеры и доступ к интернету необходимыми, но недостаточными условиями перехода к новому этапу.

Важно понимать, что индексный метод широко используется для оценки цифровой экономики, при этом его инструментарий недостаточно представлен в области экономики данных. На наш взгляд, этот факт обусловлен несколькими обстоятельствами. Во-первых, экономика данных является новой областью научных исследований. Во-вторых, эмпирические исследования базируются на данных, которые только начинают собираться на национальном и региональном уровнях. Следовательно, новизна исследования состоит в расширении рассматриваемой научной области.

В работе J. Su с соавторами приводится обзор исследований, направленных на конструирование индекса цифровой экономики [13]. В качестве выводов по индексам цифровой экономики ученые составили список с показателями, наиболее часто встречающимися в эмпирических работах. Список показателей демонстрирует приверженность формированию цифровой экономики и отсутствие переменных, напрямую отражающих экономику данных. В работе, посвященной экономике Китая, индекс развития цифровой экономики включает показатели, разделенные на три субиндекса: цифровая экономическая инфраструктура, цифровое экономическое индустриальное развитие, интеграция и приложения цифровой экономики [14].

Занимающиеся вопросами измерения эффективности цифровой трансформации исследователи используют различные подходы. Так, результаты цифровой трансформации могут оцениваться с помощью методологического подхода на основе измерения цифровой зрелости. Он реализуется на уровне как предприятий [15], отраслей [16; 17], так и регионов [18; 19]. При этом цифровая зрелость выступает не только как инструмент измерения цифрового развития объекта, но и как «показатель готовности» объекта к переходу на новый уровень технологического развития [20].

Методология оценки цифровой зрелости регионов России, апробируемая Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, включает пять ключевых отраслей: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение и органы государственной власти1. При этом цифровая зрелость в России с 2019 г. выросла до 75 %2. Следует подчеркнуть, что цифровая зрелость выстроена в отношении отраслей, объединенных в компетенцию государственного управления. Специфика подхода на основе цифровой зрелости заключается в определении уровня распространенности цифровых технологий в производственных, технологических и бизнес-процессах3 в контексте степени цифровизации по отношению к базе сравнения – нормативному показателю в 100 %.

Реализация подхода к оценке цифровой трансформации на основе цифровой зрелости позволила выделить семь групп среди субъектов Российской Федерации за период 2021– 2023 гг.: регионы-ядра, регионы-флагманы, первый, второй и третий эшелоны, цифровая полупериферия, цифровая периферия. Показатели, лежащие в основе группировки, объединены в две крупные категории, характеризующие цифровую трансформацию: цифровой капитал и цифровой труд [21].

Представленные подходы, как правило, дополняют друг друга в части использования композитного индекса для оценки цифровой зрелости регионов. Так, используя методику Минцифры России, В. И. Абрамов и В. Д. Андреев составили рейтинг 82 регионов и Российской Федерации в целом за 2022–2024 гг. Общий вывод авторов состоит в необходимости решения проблемы дисбаланса цифрового развития

среди регионов России и отраслей социальной направленности [22].

Переходный этап цифровой трансформации общества представлен в индексе развития цифровой экономики данных, который лежит в основе рейтинга 85 регионов России в 2016– 2021 гг. [23]. Методология построения индекса основана на выделении трех уровней: доступ к цифровым технологиям, их использование и выгоды от применения. Подобный уровневый подход нашел широкое применение в теории цифрового разрыва [24]. Недостатком уровневого подхода по принципу «матрешки» является отсутствие четкой грани между переходом от одного уровня к другому, когда, например, использование технологий подразумевает наличие доступа к ним.

Потенциал цифровой трансформации регионов России может быть оценен через призму достижимости разработанных региональных стратегий цифровой трансформации. Исследователи взяли блоки использования информационно-коммуникационных технологий домохозяйствами и бизнесом, соединили с социально-демографическими и экономическими показателями региона в качестве показателей «входа» и соотнесли с показателями «выхода», включающими индикаторы принятых региональных стратегий цифровой трансформации [25]. Исследование проводилось по данным за 2022 г., что в большей степени отвечает этапу цифровой экономики и не включает технологии экономики данных. Кроме того, региональные стратегии находятся в процессе обновления при переходе к национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Экономика данных представляет собой многоаспектное понятие, что отражает и наличие ключевых блоков в национальном проекте. Обзор предыдущих исследований показал, что идет научный поиск методологических подходов к оценке потенциала цифрового развития регионов России при переходе к этапу экономики данных.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Методологической основой для оценки потенциала становления и развития экономики данных послужил Глобальный индекс сетевого взаимодействия (Global Connectivity Index, GCI) 1, с помощью которого был рассчитан рейтинг стран в 2020 г. Индекс GCI концептуально объединяет в себе четыре ключевые сферы цифровой трансформации: «Предложение», «Спрос», «Использование», «Потенциал». Попытка его соотнесения с российскими показателями цифрового развития предпринята в работе И. В. Деревцовой и соавторов [26].

Особенности национального статистического учета и становление методологии исследования экономики данных в России обусловили необходимость адаптации GCI к показателям, которые фиксируются органами статистики и могут быть приближены к концепции цифровой трансформации, представленной в GCI. В табл. 1 отражен авторский подход к измерению потенциала развития экономики данных в российских регионах в виде интегрального индекса, включающего 22 показателя.

Методика расчета индекса потенциала развития экономики данных состоит из нескольких этапов:

-

1) предварительная обработка данных с использованием нормировки исходных значений натуральных показателей в терминах среднероссийского уровня как базы сравнения (показатели 1–4, 6, 11, 12, 15, 17 в табл. 1);

-

2) унификация шкалы представления данных на основе метода максимина:

—x max x — x — X .

max min

где x - стандартизированное значение показателя; x – исходное значение показателя; xmax – максимальное значение показателя по выборке; xmin – минимальное значение показателя по выборке. Значения стандартизируются для каждого из регионов j —1,83;

-

3) расчет итогового индекса, который определяется как сумма стандартизированных значений по всем показателям:

DEP = £ х j , (2)

j = 1

где DEP – индекс потенциала развития экономики данных в регионе; xj - стандартизированное значение по j-му показателю;

-

4) рейтингование регионов выборки от минимального значения индекса потенциала развития экономики данных к максимальному.

Следующим шагом исследования стало разбиение выборки на группы регионов в соответствии с полученными результатами индекса DEP. Группировка проводилась на основе ме- тода равных интервалов, что позволило выделить три условные группы: «Лидеры», «Догоняющие» и «Новички».

По отдельным показателям данные доступны начиная с 2020 г., что с учетом представленной методологии позволяет произвести расчет индекса потенциала экономики данных по состоянию на 2022 г. Объектом исследования выступили регионы, а именно 83 субъекта Российской Федерации. В выборку не вошли Еврейский и Чукотский автономные округа, Донецкая, Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области по причине недостаточности исходных данных. Тюменская и Архангельская области рассматривались отдельно от входящих в их состав автономных округов.

Табл. 1. Структура индекса потенциала развития экономики данных

Table 1. The structure of the index for the data economy development potential

Показатель Источник данных

Предложение

1. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий, в % к РФ Затраты на внедрение и использование цифровых технологий // ЕМИСС. URL: (дата обращения: 15.01.2025) 2. Ввод в действие основных фондов за год (деятельность в области информации и связи), в % к РФ Основные фонды и другие нефинансовые активы // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 15.01.2025) 3. Количество тестовых вышек 5G в регионе, в % к РФ Карта 5G в России // Информационный портал 4gconnect. URL: (дата обращения: 15.01.2025) 4. Количество дата-центров уровня TIER IV, в % к РФ Рынок коммерческих ЦОД в России 2022 // IKS Consulting. URL: (дата обращения: 15.01.2025)

Спрос

5. Удельный вес домашних хозяйств, имевших персональный компьютер, в % от общего числа домашних хозяйств соответствующего субъекта РФ Информационное общество // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 15.01.2025) 6. Численность активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет, на 100 человек населения Число абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет по регионам Российской Федерации за 2022 год, на 100 человек населения // Минцифры РФ. URL: (дата обращения: 15.01.2025) 7. Использование облачных технологий в организациях, в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта РФ Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг (итоги статнаблюдения по ф. № 3-информ) // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 15.02.2025) 8. Использование искусственного интеллекта в организациях, в % от общего числа обследованных организаций соответствующего субъекта РФ

Продолжение табл. 1

Показатель

Источник данных

9. Доля населения, использовавшего сеть Интернет для заказа товаров и (или) услуг, в общей численности населения ЕМИСС. URL: (дата обращения: 21.12.2024) 10. Доля населения в возрасте 15 лет и старше, НЕ столкнувшегося с проблемами информационной безопасности по субъектам РФ, в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше, использовавшего интернет в течение последних 12 мес., соответствующего субъекта РФ ЕМИСС. URL: (дата обращения: 21.12.2025)

Использование ИКТ

11. Объем телекоммуникационных услуг, оказанных населению в регионе, в % к РФ Объем платных услуг населению // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 21.12.2024) 12. Объем информации, переданной при доступе к сети Интернет, в % к РФ 13. Использование сети Интернет населением в возрасте 15 лет и старше в субъектах РФ, в % от общей численности населения в возрасте 15 лет и старше соответствующего субъекта РФ 14. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в % ЕМИСС. URL: (дата обращения: 21.12.2024)

Потенциал

15. Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в % к РФ Наука, инновации и технологии // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 19.02.2025) 16. Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, по отношению к численности населения, в % 17. Число организаций, использовавших промышленные роботы / автоматизированные линии, в % к РФ 18. Рейтинг российских регионов по научно-технологическому развитию за 2022 г. РИА Рейтинг. URL: (дата обращения: 25.01.2025) 19. Совокупный среднегодовой темп роста использования Интернета вещей в организациях за 2020–2022 гг. Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг (итоги статнаблюдения по ф. № 3-информ) // Федеральная служба государственной статистики. URL: (дата обращения: 15.02.2025) 20. Совокупный среднегодовой темп роста использования искусственного интеллекта в организациях за 2020–2022 гг. 21. Совокупный среднегодовой темп роста использования облачных технологий в организациях за 2015–2022 гг. 22. Коэффициент изобретательской активности с учетом полезных моделей А. В. Суконкин и соавторы1

РЕЗУЛЬТАТЫ

Интегральный индекс построен на основе агрегирования рейтингов регионов по 22 показателям, что позволило сравнить регионы по текущему состоянию и перспективам развития экономики данных. Наименее малочисленной оказалась группа «Лидеры», объеди- нившая 15 регионов (табл. 2). Безусловным лидером рейтинга выступает Москва, к которой тесно примыкает второй столичный регион – Санкт-Петербург, а также Московская область, образуя агломерацию развития цифровой экономики и выступая потенциальной территорией дальнейшего роста для экономики данных.

|

Табл. 2. Рейтинг регионов России по индексу потенциала развития экономики данных в группе «Лидеры» Table 2. Rating of the Russian regions in the Leaders Group by their index for the data economy development potential |

В группу лидеров по потенциалу развития экономики данных попали в основном регионы центральной части России, определяя пространственную неравномерность в цифровом развитии страны. Несмотря на отсутствие административных барьеров в цифровой среде, |

||

|

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

наблюдается возможная привязка цифрового развития к экономическому и финансовому состоянию регионов. Наиболее многочисленной по количеству регионов, ее образующих, является группа «Догоняющие», в состав которой вошли 44 субъекта Российской Федерации (табл. 3). Несмотря на то что группа «Догоняющие» объединяет половину выборки, она более однородна по значению индекса по сравнению с группами «Ли- |

|

г. Москва |

304 |

1 |

|

|

г. Санкт-Петербург |

364 |

2 |

|

|

Московская область |

365 |

3 |

|

|

Республика Татарстан |

423 |

4 |

|

|

Нижегородская область |

430 |

5 |

|

|

Воронежская область |

454 |

6 |

|

|

Свердловская область |

477 |

7 |

|

|

Новосибирская область |

479 |

8 |

|

|

Пермский край |

512 |

9 |

деры» и «Новички»: стандартное отклонение |

|

Волгоградская область |

522 |

10 |

для исследуемой группы составило 87,2 балла |

|

Ростовская область |

523 |

11 |

против 101,6 и 97,5 соответственно. |

|

Тульская область |

612 |

12 |

Третья группа регионов с относительно |

|

Самарская область |

612 |

12 |

невысокими значениями DEP включает 24 ре- |

|

Ярославская область |

641 |

14 |

гиона из 83 присутствующих в выборке. В груп- |

|

Челябинская область |

645 |

15 |

пу «Новички» попали регионы с различной |

|

Источник : расчеты авторов. Source : calculated by the authors. |

географической принадлежностью: как Юга России, так и Дальнего Востока (табл. 4). |

||

Табл. 3. Рейтинг регионов России по индексу потенциала развития экономики данных в группе «Догоняющие»

Table 3. Rating of the Russian regions in the Catch-ups Group by their index for the data economy development potential

|

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

|

Саратовская область |

662 |

16 |

Кемеровская область – Кузбасс |

818 |

38 |

|

Краснодарский край |

666 |

17 |

Иркутская область |

823 |

39 |

|

Тюменская область без АО |

674 |

18 |

Белгородская область |

825 |

40 |

|

Мурманская область |

702 |

19 |

Красноярский край |

834 |

41 |

|

Республика Башкортостан |

708 |

20 |

Тверская область |

848 |

42 |

|

Удмуртская Республика |

722 |

21 |

Ставропольский край |

856 |

43 |

|

Калужская область |

732 |

22 |

Чувашская Республика |

862 |

44 |

|

Томская область |

733 |

23 |

Рязанская область |

869 |

45 |

|

Владимирская область |

736 |

24 |

Чеченская Республика |

872 |

46 |

|

Ханты-Мансийский АО – Югра |

741 |

25 |

Республика Крым |

885 |

47 |

|

Ульяновская область |

755 |

26 |

Кировская область |

895 |

48 |

|

Приморский край |

756 |

27 |

Тамбовская область |

896 |

49 |

Продолжение табл. 3

|

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

|

Оренбургская область |

768 |

28 |

Курганская область |

896 |

49 |

|

Республика Саха (Якутия) |

773 |

29 |

Алтайский край |

906 |

51 |

|

Омская область |

774 |

30 |

Магаданская область |

929 |

52 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

778 |

31 |

Ивановская область |

932 |

53 |

|

Калининградская область |

781 |

32 |

Сахалинская область |

940 |

54 |

|

Вологодская область |

784 |

33 |

Липецкая область |

941 |

55 |

|

Архангельская область без АО |

785 |

34 |

Костромская область |

944 |

56 |

|

Ленинградская область |

795 |

35 |

Республика Северная Осетия – Алания |

949 |

57 |

|

Хабаровский край |

802 |

36 |

Республика Бурятия |

976 |

58 |

|

Курская область |

816 |

37 |

Пензенская область |

994 |

59 |

Источник : расчеты авторов.

Source : calculated by the authors.

Табл. 4. Рейтинг регионов России по индексу потенциала развития экономики данных в группе «Новички»

Table 4. Rating of the Russian regions in the Newbies Group by their index for the data economy development potential

|

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

Регион |

Значение интегрального индекса DEP |

Место в итоговом рейтинге |

|

Астраханская область |

1007 |

60 |

Кабардино-Балкарская Республика |

1111 |

72 |

|

Брянская область |

1013 |

61 |

Республика Тыва |

1112 |

73 |

|

Республика Карелия |

1016 |

62 |

Республика Мордовия |

1136 |

74 |

|

Новгородская область |

1026 |

63 |

Орловская область |

1141 |

75 |

|

г. Севастополь |

1038 |

64 |

Забайкальский край |

1147 |

76 |

|

Республика Адыгея |

1046 |

65 |

Карачаево-Черкесская Республика |

1162 |

77 |

|

Республика Коми |

1053 |

66 |

Республика Калмыкия |

1165 |

78 |

|

Камчатский край |

1056 |

67 |

Ненецкий АО |

1172 |

79 |

|

Республика Марий Эл |

1071 |

68 |

Псковская область |

1238 |

80 |

|

Амурская область |

1072 |

69 |

Республика Хакасия |

1304 |

81 |

|

Республика Дагестан |

1076 |

70 |

Республика Алтай |

1339 |

82 |

|

Смоленская область |

1099 |

71 |

Республика Ингушетия |

1350 |

83 |

Источник : расчеты авторов.

Source : calculated by the authors.

|

Общий вывод по сравнительному анализу регионов России на основе разработки и апробации интегрального индекса потенциала развития экономики данных заключается в методологических основах формирования инструментов мониторинга цифровой трансформации в разрезе административного |

деления территории Российской Федерации. Апробация предлагаемого индекса показала, что почти половина исследуемой выборочной совокупности регионов находится на «среднем» уровне значений показателя. Тем не менее есть регионы, демонстрирующие относительно низкие значения показателей развития и потен- |

циала и объединенные в условную группу «Новички».

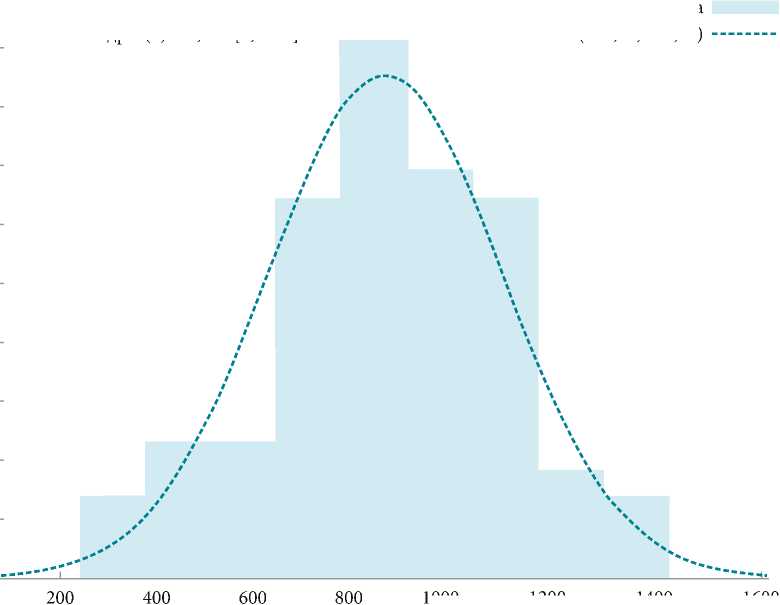

Представленная методика рейтингования регионов России по потенциалу развития экономики данных позволяет решить вопрос сравнительной оценки и дальнейшего прогнозирования, выявления общероссийских трендов цифрового регионального развития. Стандартизация показателей и их рейтингование дали возможность привести различные переменные к интегральному индексу, который соответствует критериям нормального распределения (рисунок): согласно результатам теста на нормальное распределение нулевая гипотеза не отклоняется с вероятностью 0,7568.

Приведение показателей к интегральному индексу, имеющему нормальный закон распределения, открывает возможности для статистического анализа и эконометрического моделирования, в том числе с временными рядами при более длительном промежутке статистического наблюдения.

0,0020

0,0018

0,0016

0,0014

0,0012

g 0,0010 о к С

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

Тест на нормальное распределение: Хи-квадрат(2) = 0,557 [0,7568]

Относительная частота

N(848,75; 233,65)

ОБСУЖДЕНИЕ