Потенциал современной молодежи: профессиональные ориентиры, личностные трансформации, традиционность и инновационность

Автор: Мансуров В.А., Иванова Е.Ю.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 11, 2024 года.

Бесплатный доступ

Молодежь как объект изучения входит в зону научных интересов социологов, психологов, педагогов, демографов, экономистов. Глубокие актуальные исследования молодежной проблематики затрагивают различные аспекты жизнедеятельности этой социальной-демографической группы. Потенциал молодежи рассматривается с точки зрения трудовых и карьерных перспектив, созидательных или деструктивных функций, социально-культурной роли в современном обществе, ценностных ориентаций, динамики потребностей и целевых установок. Формирование комплексной модели потенциальных возможностей современной российской молодежи в многоаспектном и многофакторном контексте является эффективным направлением всесторонней экспертизы проблем, способствующих или препятствующих успешной реализации молодежи в современных социально-экономических реалиях и на фоне духовно-нравственных трансформаций как в профессиональном плане, так и в личностном. Информационной базой анализа послужили научные труды по указанной тематике, данные официальной статистики, законодательные и распорядительные документы, регламентирующие молодежную политику, результаты социологических опросов. В статье обращается внимание на ряд негативных тенденций, зафиксированных в таких аспектах молодежной жизнедеятельности, как образовательные траектории, профессиональные ориентиры; динамические изменения в ценностных предпочтениях, в том числе семейных; духовно-нравственные и национально-культурные установки; показатели здоровья; личностно-психологические трансформации.

Молодежь, образование, профессия, ценность, семья, потенциал, здоровье, многоаспектный анализ, семейная профессиональная преемственность

Короткий адрес: https://sciup.org/149146605

IDR: 149146605 | УДК: 316.353-053.81 | DOI: 10.24158/tipor.2024.11.2

Текст научной статьи Потенциал современной молодежи: профессиональные ориентиры, личностные трансформации, традиционность и инновационность

Введение . Молодежь, ее потенциал в современных социально-культурных реалиях является предметом изучения широкого круга специалистов. Актуальность молодежной тематики подтверждается разноаспектными глубокими исследованиями, затрагивающими различные стороны жизнедеятельности этой социально-демографической группы. Анализ публикаций, размещенных на eLibrary, в названии и ключевых словах которых употребляется словосочетание «потенциал молодежи», позволил систематизировать направления исследования отечественных ученых за последние 10 лет. Сформулированному запросу соответствует 328 публикаций. В таблице 1 приведены наиболее и наименее исследуемые научным сообществом аспекты потенциала современной молодежи.

Таблица 1 – Потенциал современной молодежи (по материалам исследования публикаций 2015–2024 гг., размещенных в eLibrary) 1

Table 1 – Potential of Today’s Youth (Based on the Study of 2015–2024 Publications Posted in eLibrary)

|

Аспект исследования (вид потенциала) |

Содержательное наполнения выделенного аспекта (вида потенциала) |

Доля в исследованиях, % от об щего числа публикаций |

|

Инновационный |

Инновационный, конструктивный, цифровой |

20,73 |

|

Интеллектуальный |

Научный, образовательный |

17,38 |

|

Трудовой |

Трудовой, профессиональный, кадровый, предпринимательский |

15,55 |

|

Человеческий |

Человеческий, личностный, ментальный, лидерский, адаптационный |

8,23 |

|

Социальный |

Социальный, ресурсный |

7,62 |

|

Творческий |

Творческий, креативный |

5,79 |

|

Гражданский |

Гражданский, патриотический, миграционный, политический, миротворческий |

4,88 |

|

Репродуктивный |

Репродуктивный, демографический |

4,27 |

|

Протестный |

Протестный, конфликтный |

3,96 |

|

Духовно-нравственный |

Культурный, ценностный, духовный, нравственный |

3,05 |

|

Другие |

– |

8,54 |

Анализ позволил выстроить иерархию направлений молодежной тематики, исследуемых научным сообществом. Особо необходимо отметить следующие существенные моменты.

– Многоаспектность изучения молодежного потенциала присуща не более чем 10 % публикаций.

– Интеллектуальные и профессиональные ресурсы молодежи более интересны для рассмотрения, чем особенности духовно-нравственных, гражданских и культурных ресурсов современного юношества.

– Здоровью как важнейшему социальному индикатору перспектив реализации потенциала современной молодежи не посвящена ни одна отобранная по указанным критериям публикация. Только в 14 статьях затронуты проблемы репродуктивного поведения юношества. Очевидно, что вопросы заболеваемости по возрастным группам населения России рассматриваются в серьезных и многочисленных научных исследованиях, разработаны практические рекомендации по оздоровлению общества, методы и методики лечения, реабилитационные мероприятия, но социальной роли здоровья, оцениваемого в контексте нашего интереса, не уделяется должного внимания.

– Семейному потенциалу как важнейшему социально-культурному традиционному ресурсу младшего поколения не посвящено ни одного исследования.

Методика исследования . Большой вклад в изучение молодежи методами социологии внесли Ю.Р. Вишневский, М.К. Горшков, Я.В. Дидковская, Ю.А. Зубок, В.В. Петухов, Н.В. Прока-зина, Т.К. Ростовская, Н.А. Селиверстова, Г.А. Чередниченко, В.А. Чигрин, В.И. Чупров, Ф.Э. Ше-реги и многие другие.

Наша цель – представить многофакторную динамическую модель потенциальных возможностей современной молодежи в условиях трансформирующегося общества, сопоставив различные аспекты актуальных исследований, а также выявить приоритетность тех или иных аспектов ее жизнедеятельности. Были поставлены следующие задачи:

-

– систематизировать основные направления исследований молодежной тематики;

-

– зафиксировать спектр интересов и мотиваций разных возрастных групп молодежи в самоопределении и формировании образовательных и профессиональных траекторий;

-

– оценить роль высшего образования в карьерной реализации будущих профессионалов;

-

– подтвердить значимость и паритет личностных качеств, приобретенных знаний и компетенций в успешной профессиональной реализации;

-

– оценить значимость духовно-нравственных и традиционных культурных ценностей в реализации потенциала молодого поколения;

-

– продемонстрировать приоритеты молодежи в создании традиционной семьи;

-

– дать оценку роли внутрисемейных отношений для активизации потенциала молодежи в карьерной и жизненной перспективе;

-

– продемонстрировать факторы и векторы влияния цифровизации на формирование и реализацию личностно-профессионального потенциала молодежи;

-

– показать тенденции изменения уровня здоровья и качества жизни молодежи с учетом объективных и субъективных факторов.

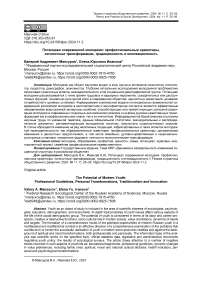

Многофакторная модель исследования потенциала молодежи . Обобщения и систематизация аспектов, отражающих потенциал молодежи и влияющих на его реализацию, позволили выстроить многофакторную модель, которая схематично представлена на рисунке 1. Потенциал молодежи реализуется в определенных социально-экономических условиях (экономика, политика, развитие науки и технологий, экология, решение социальных проблем и качество жизни) во взаимодействии спектра факторов: образовательного уровня, профессионализма, системы ценностей, интересов, мотивов и стимулов, уровня здоровья, семейных и межпоколенческих установок.

Рисунок 1 – Схема многофакторной модели изучения потенциала молодежи 1

Figure 1 – Scheme of a Multifactor Model for Studying the Potential of Youth

Нельзя не отметить, что с позиции различных акторов общественного развития реализация потенциала молодежи может оценивается не только как позитивный созидающий процесс, но и как негативный разрушающий тренд. Желаемая с точки зрения интересов государства реализация потенциала молодежи рассматривается как достижение целей, задач, ориентиров, показателей в рамках долгосрочных государственных проектов, программ, нацеленных на устойчивое социально-экономическое развитие общества. При этом, входя в противоречие с ожидаемыми перспективами развития, потенциал молодежи по разным причинам либо не реализуется, либо реализуется, кардинально ломая ценности, установки, нормы, предыдущих поколений.

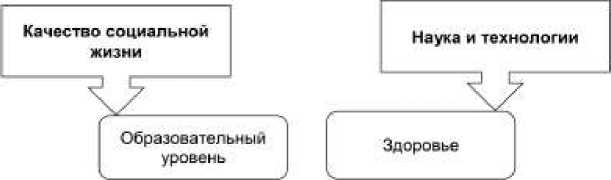

Безусловно, реализация потенциала молодежи в значительной степени зависит от половозрастных показателей, национальности, региона проживания и региона карьерной реализации, а также от психологической мотивации в достижении поставленных целей. В подтверждение этого положения приведем некоторые примеры. Одним из итогов исследования Института социологии ФНИСЦ РАН 2007 г. «Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты» (формализованное интервью молодежи 17–26 лет, n = 1 796) с использованием факторного анализа явилась группировка молодежи по критерию жизненных притязаний. Авторы отмечают, что «данная типология достаточно условная, кроме того, существует значительная группа представителей молодежи, которую нельзя отнести к тому или иному из выделенных типов, поскольку она представляет некий синтез сразу нескольких из них»1. Однако полученные результаты наглядно иллюстрируют неоднородность социальной группы и структуру приоритетности целеполаганий в потенциальном формировании карьерных и жизненных достижений (рисунок 2).

Семейные:

Труженики:

Предприимчивые :

Карьеристы:

Отчаявшиеся:

Гедонисты:

Максималисты:

Рисунок 2 – Типология представителей молодежи по критерию доминирования жизненного ориентира, %2

Тщеславные:

Figure 2 – Typology of Youth Representatives by the Criterion of Dominance of a Life Reference Point, %

Продемонстрированная классификация молодежи по признаку жизненных притязаний как результат исследований молодежной аудитории в 2007 г. может быть дополнена анализом жизненных ориентиров современной молодежи. Обращаем внимание, что исследование 2007 г. не затрагивало такие аспекты возможного вектора реализации потенциала человека, как патриотизм, гражданская позиция. В 2022 г. этот аспект анализа жизненный ориентиров входил в зону интересов социологов. В опросе ВЦИОМ (14 декабря 2022 г., n = 1 592) приняли участие граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Квотная выборка – согласно актуальным распределениям по данным Росстата3. На вопрос «Как бы Вы хотели прожить свою жизнь?» были получены ответы, представленные в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы хотели прожить свою жизнь?» (до двух ответов), % 1

Table 2 – Distribution of Answers to the Question “How Would You Like to Live Your Life?” (No More Than Two Answers), %

|

Вариант ответа |

Возраст, лет |

|||

|

14–17 |

18–24 |

25–29 |

30–35 |

|

|

Добиться высокого уровня благополучия |

53 |

64 |

56 |

57 |

|

Жить спокойно, работая и заботясь о своей семье |

34 |

47 |

59 |

65 |

|

Приносить пользу своему народу, обществу, активно участвуя в общественной, политической жизни |

16 |

34 |

25 |

56 |

|

Изменить мир, внедрить что-то новое |

17 |

19 |

19 |

15 |

|

Жить беззаботно, не особо задумываясь о будущем |

8 |

9 |

11 |

7 |

|

Добиться популярности, известности |

20 |

5 |

2 |

2 |

|

Другое |

2 |

1 |

0 |

1 |

|

Затрудняюсь ответить |

8 |

1 |

2 |

1 |

Результаты наглядно демонстрируют динамику жизненных ориентиров в зависимости от возраста. Если для 14–17-летних добиться популярности и известности – один из важнейших векторов карьерной реализации, то для других возрастных групп этот критерий несуществен. Приоритетом для 30–35-летних является спокойная жизнь и забота о семье. Обратим внимание на варианты ответов, характеризующих активную жизненную, общественную позицию респондентов. Только 16 % младших возрастных групп считают подобную жизненную позицию важной, а в самой старшей группе эта позиция близка для 56 % участвующих в опросе.

Беззаботная жизнь без мыслей о будущем привлекает 9 % молодых людей. Этот результат соотносим с данными, приведенными на рисунке 1: 11 % респондентов были причислены к психотипу гедонистов, что может, кроме всего прочего, свидетельствовать об относительно стабильной (с 2007 по 2022 г.) доли молодежи, ориентированной на удовольствие как высшее благо.

Предложенная нами модель также должна учитывать национальные особенности построения траекторий карьерной и жизненной реализации молодежи, а также особенности расселения. На основе анализа данных исследования 2022 г. «Культурное наследие и связь поколений» продемонстрируем влияние особенностей расселения на неоднородность социальной группы молодежи (Культурные традиции…, 2022). В таблице 3 систематизированы ответы студентов – граждан РФ на несколько переформулированный вопрос «Как такое качество людей, как ориентация на личный успех (n = 9 041, вероятность ошибки (значимость) 0,001), присуще членам идеального общества и общества, в котором вы живете?» в зависимости от типа населенного пункта – малой родины респондентов.

Таблица 3 – Ориентация на личный успех (несколько ответов), % 2

Table 3 – Orientation to Personal Success (Several Answers), %

|

Личные качества людей: личный успех |

В каком населенном пункте Вы росли? |

|||||||

|

(К I Ф Ф Ч |

о ф о |

си S ^ 1“ ° 1 о |_ |

О о S |

о о CI ф |

о о о 3 о ю |

_0 I 1— о си zr о 1— |

о о 1S |

|

|

Должны быть в идеальном обществе |

54,1 |

56,3 |

56,9 |

58,6 |

61,1 |

60,5 |

70,5 |

59,4 |

|

Общество, в котором Вы живете |

75,4 |

75,3 |

77,4 |

77,2 |

75,4 |

76,7 |

66,4 |

75,8 |

|

Итого: |

129,6 |

131,6 |

134,4 |

135,8 |

136,5 |

137,2 |

136,8 |

135,2 |

Обратим внимание на то, что увеличение доли респондентов, считающих, что ориентация на личный успех присуща членам идеального общества, прямо пропорционально возрастанию статусности населенного пункта: от 54,1 до 70,5 %. Оценка личного успеха как важного качества в современном российском обществе практически идентична для всех выделенных групп (75– 77 %). Жители столицы менее оптимистичны, что, кроме всего прочего, может свидетельствовать об особенностях именно столичной жизни.

Более подробно остановимся на профессиональных ориентирах молодежи как важнейших социально-экономических индикаторах, влияющих на карьерные перспективы, реализацию потенциальных возможностей молодежи, а также на здоровье как на базовом социально-демографическом факторе, в значительной степени определяющем достижение личностных и общественных целей развития.

Профессиональные ориентиры как индикатор реализации потенциала молодежи . Представим ряд оценочных положений, отражающих некоторые результаты анализа.

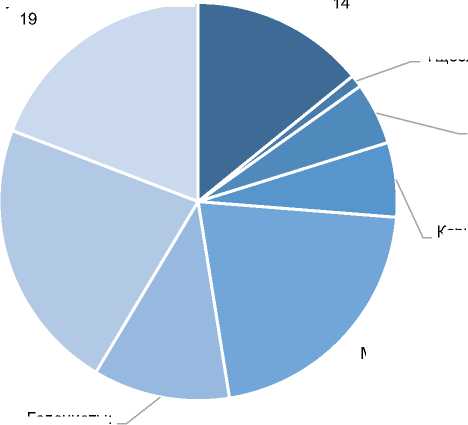

Исследователи профессионального самоопределения школьной молодежи отмечают изменения в профориентационных практиках. В рамках федерального проекта «Билет в будущее» специалисты компании «Профилум» в 2023 г. провели исследование прокарьерных предпочтений школьников. Было опрошено 196,5 тысяч учеников 6–11-х классов. Из 100 профилей профессий учащиеся выбирали те, которые могли бы стать их профессиональной реализацией. Из 15 наиболее популярных профессий 6 связаны с новыми информационными технологиями; с дизайнерскими, оформительскими работами – также 6 специальностей (графический дизайнер, художник, дизайнер одежды, архитектор, косметолог, мастер маникюра). В список самых популярных профессий также вошли повар, актер/актриса, спортсмен, психолог1. Вызывает сомнение тот факт, что учащиеся в полном объеме глубоко и осознанно ознакомлены с особенностями всех предложенных профессий, входящих в предлагаемый перечень. Если рассматривать представленные результаты опроса с точки зрения формирующегося ценностного потенциала у самых юных представителей молодежи, то вывод напрашивается сам собой: они видят свою реализацию в цифровой среде, сопровождающейся обитанием в комфортных условиях, обеспечивающих наиболее полное и всестороннее удовлетворение личных потребностей.

Рисунок 3 – Приоритетные карьерные реализации современной молодежи, % 3

Figure 3 – Priority Career Realizations of Modern Youth, %

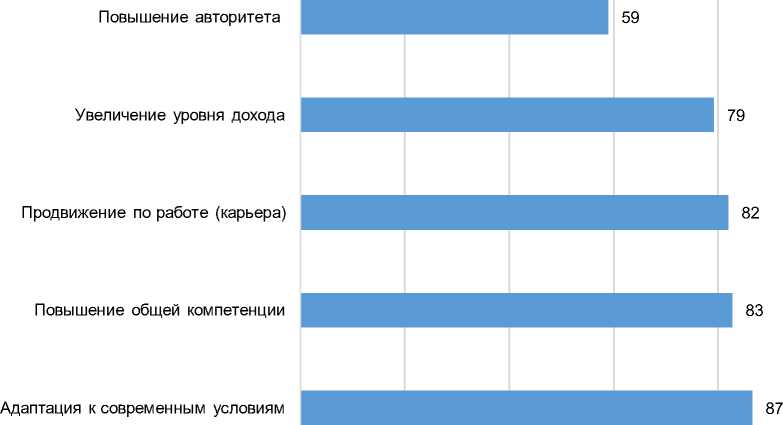

Желая реализовать себя в цифровой среде, молодежь осознает тенденции развития цифровизации. В рамках исследования РОС 2023 г. «Цифровое общество: социологическое измерение настоящего и будущего» (n = 10 360, студенты РФ) изучался вопрос о влиянии овладения цифровыми компетенциями на профессиональный успех и признание в обществе (Зотов, Василенко, 2024). На рисунке 4 представлены наиболее весомые преимущества, по мнению респондентов, которые получают активные пользователи цифровых технологий.

Рисунок 4 – Причины значимости овладения цифровыми технологиями для реализации потенциала молодежи

(учтены варианты ответов «да» и «скорее да»), %1

Figure 4 – The Importance of Mastering Digital Technologies for Realizing the Potential of Young People

(“Yes” and “Rather Yes” Options are Considered), %

Необходимо обратить внимание на то, что больше половины самых популярных профессий требуют получения высшего образования. На протяжении последних 15 лет образование служит для россиян преимущественно инструментом для успешного трудоустройства (48 % в 2004 г. и 44 % в 2019 г.), карьерного продвижения (28 % в 2004 г. и 26 % в 2019 г.), а также собственного самосовершенствования как профессионала (26 % в 2004 г. и 22 % в 2019 г.). Сомнения фиксируются среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет (о завышении значимости высшего образования среди них говорят 74 %, а не согласны с обреченностью на низкооплачиваемый труд без диплома 76 %), от 25 до 34 лет (77 и 74 % соответственно)2. Переформатирование системы послешкольного образования в сторону специального является одним из важнейших направлений реформирования подготовки кадров, а тем самым – воздействием сверху на пути реализации потенциала молодежи и отвечает реальным требования рынка труда.

Одной из проблем современных образовательных практик является рассогласованность между планируемым выпуском специалистов после окончания учебного заведения и реальным трудоустройством по выбранной специальности. Росстат в 2021 г. провел исследование, чтобы выяснить, сколько выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений не работают по специальности. Таковых было более 30 %. Из тех, кто все-таки начал карьеру по профессии, – врачи (97 %), педагоги (80), деятели культуры и искусства (79), военные (79 %), т. е. в основном представители тех сфер, в которых есть строгие требования к образованию3.

Причины ошибочности выбора полученной специальности в соответствии с мнением молодых специалистов представлены на рисунке 5. «Базу расчета составляют молодые специалисты, указавшие, что выбор специальности был ошибочным (13,6 % от общей численности опрошенных, n = 4 000)» (Горшков и др., 2023: 66).

Рисунок 5 – Причины ошибочности выбора специальности, % от количества специалистов, ошибочно выбравших профессию1

Figure 5 – Reasons for the Wrong Choice of Specialty, % of the Number of Specialists Who Have Mistakenly Chosen a Profession

Основным трендом развития карьеры молодежи становится горизонтальный рост, фиксируются тенденции частой смены места работы, предъявления завышенных требований к зарплатам, которые работодатели не могут удовлетворить. «Для студентов и выпускников карьерный рост уступает место развитию экспертности. Стать профессионалом в своем деле мечтает больше половины (56 %) опрошенных молодых людей, при этом им не важно, займут ли они руководящую позицию или нет. 37 % студентов и выпускников желают открыть свое дело, 23 % – получить должность топ-менеджера. Все меньше молодых специалистов планируют строить карьеру в одной компании. Приоритетными вариантами являются работа в разных индустриях в рамках одной профессии (43 %) или освоение другой специальности (27 %)»2.

Для работодателя в значительной степени играют определяющую роль личностные качества соискателя на вакантное место. Обратим внимание на то, что, по мнению студентов, качества, которые связаны с выполнением трудовых функций (ответственность, трудолюбие, добросовестность, коллективизм, взаимопомощь, самодисциплина, принципиальность), имеют четко выраженную картину принадлежности: от минимальных величин у молодого поколения, до максимальных – у поколения отцов, матерей, дедушек и бабушек. При этом качества адаптации, гибкости и активности в большей степени присущи молодым (Мансуров, Иванова, 2023: 153).

Влияние семьи на реализацию потенциальных возможностей молодежи рассматривалось нами в контексте исследования процессов профессиональной семейной преемственности.

Профессиональная семейная преемственность и ее роль в реализации потенциала молодого поколения. Существенную роль в реализации образовательных и карьерных и траекторий молодежи играют профессиональные династии. «Феномен профессиональной династии состоит прежде всего в том, что она, с одной стороны, является формой внутрисемейных практик сохранения жизненного уклада и традиций профессиональной преемственности, с другой стороны, представляет собой социальный механизм воспроизводства конкретной профессиональной группы в социальной стратификации» (Профессиональные династии…, 2022: 152). Инженерная династия служит ярким примером особой роли в реализации потенциала молодежи в рамках семейной профессиональной преемственности. В современном социально-экономическом контексте инженерная династия представляется как некая технология, которую следует использовать государству для поддержания высокого статуса инженера (Мансуров, Иванова, 2019). В рамках проекта «Инженерные династии России» был проведен опрос инженеров, студентов профильных вузов (n = 1 200) и учащихся инженерных классов (в 27 регионах России). Результаты исследования подтвердили, что каждый третий респондент – член династии, т. е. 30 % инженерного сообщества тем или иным образом связано узами семейной профессиональной преемственности. Если чуть более половины респондентов (56,8 %) опрошенных хотели или скорее хотели, чтобы их дети приобрели профессию инженера, то остальные (43,2 %) высказали нежелание, чтобы их дети наследовали профессию. Поддержка семьи с точки зрения младшего поколения может помочь в трудоустройстве (56 %), при этом 36 % респондентов полагают, что профессиональная преемственность обеспечивает более удачный карьерный рост за счет продвижения по карьерной лестнице при помощи родственников (Профессиональные династии…, 2022) и является существенным фактором, определяющим реализацию потенциала молодежи.

Внутрисемейные отношения обеспечивают передачу профессионального, культурного, нравственно-этического капитала, накопленного в семье, младшему поколению, тем самым формируют многофакторный потенциал молодежи, создают стартовый капитал для успешной карьерной реализации. О весомости фактора династийности в реализации потенциала молодежи в современном российском обществе можно судить, опираясь на данные исследования ВЦИОМ1. 7 % участников опроса – члены профессиональных династий. Это означает, что по крайней мере 12 млн человек (численность россиян в трудоспособном возрасте по итогам переписи 2023 г. составляла 81,7 млн) являются представителями двухпоколенных династий.

Долгосрочная эффективность участия династий в реализации потенциала молодежи основывается не только на процессах передачи от старших поколений младшим культурного, социального, профессионального капитала, статусных позиций, но и на условиях воспроизводства межпоколенной численности династии за счет репродуктивного поведения ее младших поколений.

Здоровье как базовый фактор реализации общественного и личного потенциала молодежи . Здоровье как основополагающий фактор, лимитирующий или способствующий полноценной реализации общественного и личного потенциала молодежи, рассматривается нами со следующих позиций:

-

– с учетом динамики и причин ухудшения здоровья молодежи в реальных социально-экономических условиях;

-

– оценки репродуктивного поведения молодежи как социального и медицинского фактора реализации потенциала воспроизводства численности населения;

-

– анализа самосохранительных практик по отношению к своему здоровью.

На рисунке 6 представлена динамика заболеваемости молодежи 15–17 лет за период 2015– 2023 гг. по основным классам, группам и отдельным болезням, зарегистрированным впервые.

6 706,1

Рисунок 6 – Динамика заболеваемости подростков 15–17 лет в России, диагноз установлен впервые, тыс. человек2

Figure 6 – Dynamics of Morbidity Among Adolescents Aged 15–17 in Russia, Diagnosed for the First Time, Thousand People

Серьезное беспокойство вызывают следующие данные медицинской статистики. Численность пациентов 15–17 лет, находящихся под наблюдением психиатра с наркотической зависимостью, в 2022 г. возросла по сравнению с цифрами 2019 г. на 42 %, а с токсикологической зависимостью – в 2 раза. Еще более негативные тенденции наблюдаются в суицидальных настроениях молодежи: «По уровню самоубийств среди подростков Россия находится на одном из первых мест в мире – средний показатель самоубийств среди населения подросткового возраста более чем в 3 раза превышает средний показатель в мире»1. Первое фундаментальное противоречие в отношении молодежи к своему здоровью заключается в том, что «осознание ценности здоровья и декларируемая ориентация на самосохранительные практики в подавляющем большинстве расходятся с преобладающими моделями поведения молодежи в области сохранения здоровья. Второе противоречие состоит в расхождении представлений об ответственности за сохранение своего здоровья: возлагать его на государство и институциональные регуляторы или переносить на уровень саморегуляции и личной ответственности» (Зубок, Проказина, 2021: 87).

Трудовые процессы, которые связаны с компьютеризацией, информатизацией и цифровизацией, предполагают кардинальное изменение организации учебного и рабочего места. Основные вредные факторы, влияющие на состояние здоровья молодежи и подростков, работающих за компьютером: сидячее положение в течение длительного времени, электромагнитное излучение монитора, утомление глаз, нагрузка на зрение, перегрузка суставов кистей рук, воздействие пыли и грязи, негативное влияние на психику. Таким образом, исходя из приведенных субъективных противоречивых факторов отношения к своему здоровью, объективного инновационного переформатирования трудового процесса, показатели здоровья молодежи имеют тенденцию к ухудшению.

Здоровье как медицинский фактор, влияющий на репродуктивное поведение молодежи, необходимо рассматривать во взаимосвязи с отношением молодых людей к продолжению рода как важнейшей семейной ценности в современных социально-экономических реалиях. В рамках исследования РОС 2024 г. «Семья в современной России: взгляд студенчества» опрошено 2 284 студента московских вузов (Идеальная семья…, 2024). В таблице 4 систематизированы ответы студентов на вопрос: «Какие формы семей и браков Вы считаете допустимыми для себя?» Полученные данные свидетельствуют о ментальных и социальных трансформациях семейных отношений.

Таблица 4 – Допустимые формы семей и браков, по мнению московских студентов, %2

Table 4 – Permissible Forms of Families and Marriages in the Opinion of Moscow Students, %

|

Вопрос |

Ответ |

|||||

|

1— со о о о о * о 2 |

2 си со (1) т (1) ф |

о ф ф S ф т СК ф 2 СК |

о О С о I |

т о си S со О. о СО со о СК X Ф i 4 5 |

О ф со |

|

|

Официально зарегистрированный традиционный брак с детьми |

28,44 |

25,44 |

4,34 |

2,72 |

39,06 |

100 |

|

Официально зарегистрированный традиционный брак без детей |

37,72 |

31,86 |

15,81 |

3,71 |

10,90 |

100 |

|

Гражданский брак (без оформления в ЗАГСе – сожительство) с детьми |

19,90 |

34,62 |

39,13 |

1,83 |

4,52 |

100 |

|

Гражданский брак без детей |

30,03 |

32,46 |

25,76 |

6,85 |

4,90 |

100 |

Прокомментируем лишь некоторые данные. Единственно возможным для 10,9 % респондентов является официально зарегистрированный брак без детей. В то же время этот вариант брака неприемлем только для 15,81 % обучающихся. Для 37,7 % студентов-москвичей этот вариант допустим. Около 30 % респондентов не определились с приемлемой формой брака. Таким образом, московское студенчество по разным причинам, но в большинстве своем не являются приверженцами традиционных семейных отношений.

Личные предпочтения молодежи в выборе партнера для создания семейных отношений в зависимости от расселения, национальных традиций и установок проиллюстрируем данными, аккумулированными в таблице 5 (Культурные традиции…, 2022), которые в значительной степени свидетельствуют о трансформации ценностных установок молодежи.

Таблица 5 – Предпочтения студенчества в создании семьи по регионам (выбор до двух вариантов ответов), %1

Table 5 – Students’ Preferences in Starting a Family by Regions

(Up to Two Options of Values Could be Chosen), %

|

Ответ |

Всего |

Чеченская Республика |

Москва |

Республика Крым |

|

С представителем своей национальности |

22,5 |

34,7 |

19,4 |

23,9 |

|

С человеком одинакового возраста |

20,4 |

11,2 |

20,2 |

18,7 |

|

С человеком, имеющим образование такого же уровня |

16,7 |

12,8 |

22,4 |

13,0 |

|

С представителем того же вероисповедания |

13,8 |

32,4 |

13,2 |

13,0 |

|

С человеком близкого/равного материального достатка |

13,6 |

7,2 |

13,8 |

15,6 |

|

С любимым человеком |

1,6 |

0 |

1,5 |

2,9 |

|

Затрудняюсь ответить |

0,2 |

0,2 |

0,1 |

0,2 |

|

Другое |

8,8 |

2,8 |

7,3 |

10,6 |

|

Не имеет значения или предложенные критерии не имеют значения |

2,5 |

0,3 |

2,1 |

2,1 |

|

Итого: |

11 818 |

312 |

1021 |

302 |

В среднем по России из всех предложенных вариантов самым предпочтительным в выборе спутника жизни студенты считают заключение брака с представителем своей национальности. Однако для представителей Чечни (численность чеченцев составляет 95 % населения республики) эта жизненная перспектива наиболее выражена (34,7 % опрошенных). Именно в этом практически мононациональном административно-территориальном субъекте РФ роль принадлежности к определенной вере также чрезвычайна важна при выборе спутника жизни. Для столичного города самым значимым критерием для заключения брака является уровень образования (22,4 %). Выделенные нами отдельные территории и всю страну объединяет факт далеко не первоочередной значимости для заключения брака фактора любви к избраннику. Среди предложенных вариантов заключение брака с любимым человеком в среднем по стране отмечено только у 1,6 % респондентов. Национальность, возраст, вера, материальный достаток в современных реалиях являются важнейшими критериями выбора для заключения брака, что свидетельствует о глубинных духовных и культурных изменениях, в значительной степени корректирующих реализацию социального потенциала молодого поколения.

Выводы . Сформированная нами исследовательская многофакторная модель изучения многоаспектного потенциала молодежи и некоторые примеры анализа в рамках предложенной системы подтверждают актуальность и сложность изучения проблем молодого поколения, перспектив и тенденций социально-экономического развития государства. Анализ потенциала современной российской молодежи, осуществленный в многомерном контексте, демонстрирует очевидные трансформации представлений молодого поколения о ценностях, присущих старшим членам семьи. Такие базовые факторы, влияющие на возможности реализации социального и личного потенциала молодежи, как медицинское здоровье и репродуктивное поведение, в значительной степени накладывают глобальные ограничения на эффективную реализацию потенциала современной молодежи в будущем.

Значимость поставленной в статье проблемы требует глубинных комплексных социологических исследований. Реализация потенциала является государственной задачей, которая обусловливает важность принятия управленческих решений, обеспечивающих наиболее благоприятное развитие социально-экономических процессов.

Список литературы Потенциал современной молодежи: профессиональные ориентиры, личностные трансформации, традиционность и инновационность

- Горшков М.К., Шереги Ф.Э., Тюрина И.О. Воспроизводство специалистов интеллектуального труда: социологический анализ: монография. М., 2023. 382 с. https://doi.org/110/19781/vinogr.978-5-89697-413-0.2023. EDN: DMQCRN

- Зотов В.В., Василенко Л.А. Цифровая трансформация в жизни студенчества // Цифровое общество: социологическое измерение настоящего и будущего: сб. материалов конф. / отв. ред. В.А. Мансуров. М., 2024. С. 428-435. EDN: AAXLFJ

- Зубок Ю.А., Проказина Н.В. Отношение молодежи к здоровью: региональный аспект // Социально-демографический потенциал российской молодежи: материалы всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т.К. Ростовская. М., 2021. С. 83-88. DOI: 10.19181/conf.978-5-89697-348-5.2021.14 EDN: MKZBAS

- Идеальная семья в представлениях современной студенческой молодежи России (по материалам социологического исследования) / Н.В. Дулина, В.А. Мансуров, Е.И. Пронина, Г.С. Широкалова, Д.В. Шкурин // Философия хозяйства. 2024. № 5. С. 215-234. 1. DOI: 10.5281/zenodo.13920366 EDN: EWAUFK

- Культурные традиции и связь поколений (информация о научном проекте) / Н.В. Дулина, В.П. Засыпкин, В.А. Мансуров, Е.И. Пронина, Г.С. Широкалова, Д.В. Шкурин, П.С. Юрьев // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2022. № 5 (80). С. 151-154. 1. DOI: 10.26105/SSPU.2022.80.5.014 EDN: SBVLCM

- Мансуров В.А., Иванова Е.Ю. Профессиональная культура и профессиональная династия: пути взаимодействия // Известия Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2023. Т. 29, № 3. С. 144-155. 1. DOI: 10.15826/izv1.2023.29.3.055 EDN: UNPADR

- Профессиональные династии как социальный ресурс и социально-культурный капитал: направления исследования / В.А. Мансуров, Е.Ю. Иванова, Е.М. Колесникова, О.Н. Мамонова, А.В. Семенова, Е.А. Шатрова, О.В. Юрченко, П.С. Юрьев // Россия реформирующаяся. 2022. № 20. С. 149-175. 1. DOI: 10.19181/ezheg.2022.6 EDN: IRNMVT