Потенциал здоровья населения: состояние и взаимосвязь с характеристиками российских регионов

Автор: Назарова И.Б., Карпова В.М., Ляликова С.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье актуализируются вопросы изучения здоровья населения и его потенциала в контексте современных вызовов. Определение потенциала здоровья как комплексного понятия опирается на взаимосвязь различных аспектов здоровья (физического, эмоционального, нравственного, социального) и благополучия индивида в различных сферах жизнедеятельности. Цель работы заключается в анализе потенциала здоровья населения в различных регионах Российской Федерации на основе данных о самооценках здоровья индивидуумов и текущего социально-экономического положения региона. Исследование опирается на данные Выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2019-2022 гг., в ходе которого обследовано более 100 тысяч человек. Дополнительно учитывались статистические данные о социально-экономическом положении регионов. Методы анализа включают иерархический кластерный анализ для классификации регионов по уровню самооценки здоровья с использованием метода Варда для определения близости кластеров. В рамках исследования выявлено два основных типа сохранения потенциала здоровья населения в российских регионах. Первый тип связан с хорошей экологической обстановкой в регионах с широким распространением сельских территорий и поддержанием традиции заботы о здоровье, второй объясняется высоким уровнем социально-экономического развития региона, развитой системой здравоохранения и высоким уровнем образования граждан. Важным фактором, влияющим на самооценку здоровья, является возрастная структура населения. Анализ демографических показателей позволил установить, что регионы с высоким потенциалом здоровья характеризуются более молодым населением. Столичные регионы выделяются высоким уровнем социально-экономического развития и образования, что выражается в наиболее высоких показателях здоровья населения. Сравнение групп регионов, более привлекательных по потенциалу здоровья населения, с регионами, характеризующимися низким потенциалом здоровья жителей, свидетельствует, что низкий уровень жизни, бедность и высокая смертность населения в трудоспособном возрасте оказывают негативное влияние на самооценку и общий потенциал здоровья. Потенциал здоровья является важным индикатором качества жизни населения, а внимание к факторам, влияющим на его формирование, позволит выявить ресурсы для улучшения здоровья населения и предотвратить негативные тенденции в социально-экономическом и демографическом развитии региона.

Доровье, самооценка здоровья, человеческий потенциал, потенциал здоровья, региональная статистика, выборочное наблюдение состояния здоровья населения

Короткий адрес: https://sciup.org/147243904

IDR: 147243904 | УДК: 316.4 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.10

Текст научной статьи Потенциал здоровья населения: состояние и взаимосвязь с характеристиками российских регионов

Во главе угла развития общества, технологий и основных отраслей стоит Человек и его потенциал (подробнее см.: Локосов, 2023). Здоровье является одной из важнейших компонент человеческого потенциала (ЧП) наряду с образованием, экономическим, духовным и другими ресурсами индивида или населения в целом (Римашевская, 2001; Римашевская, 2009). Это обусловливает важность определения человеческого потенциала и его составляющих, в том числе потенциала здоровья. В связи с этим необходимы поиск показателей, способных характеризовать здоровье населения на макроуровне, с возможностью включения этих показателей в анализ с другими макропоказателями, а также определение методологии ана- лиза потенциала здоровья и расчёт потенциала здоровья в отношении страны и регионов, что поможет разрабатывать политику в отношении здоровья на уровне регионов с учётом их особенностей.

Мы предполагаем, что потенциал здоровья населения связан с социально-экономическими характеристиками региона и может существенно различаться в субъектах Российской Федерации.

Цель исследования – определить потенциал здоровья населения в различных регионах Российской Федерации посредством анализа данных о субъективных показателях индивидуального здоровья личности и актуального социально-экономического положения региона, в котором личность проживает. В рамках статьи произведена идентификация основных групп регионов РФ, сформированных на основе потенциала здоровья, определенного через самооценку здоровья населения.

Материалы и методы

В рамках изучения человеческого потенциала, под которым понимается совокупность имеющихся демографических, социальноэкономических и социокультурных свойств населения, которые возможно реализовать при наличии мотивационной готовности и определённых социально-исторических и природногеографических условий (Локосов, 2023), исследователи фокусируют внимание на качестве населения и прежде всего на внутренних характеристиках людей (Федотов, 2017), на совокупности существенных признаков, свойств, особенностей и оценок населения (человека) (Федотов, 2021). Самооценка здоровья, на наш взгляд, может быть таким свойством, характеристикой населения (человека).

Человеческий потенциал включает и социально-физиологические свойства населения, в том числе здоровье, которое измеряется при помощи объективных статистических показателей (например, заболеваемость), синтетических, т. е. расчётных, показателей, сформированных на основе объективных и субъективных данных (продолжительность здоровой жизни, приверженность здоровой жизни), а также субъективнообъективных, примером которых может выступить самооценка здоровья.

Рассматривая самооценку здоровья как свойство, характеристику индивида и как составляющую человеческого потенциала, определяющую продолжительность жизни человека (в том числе здоровой жизни)1, через субъективные оценки здоровья был определен потен- циал здоровья, выраженный в категориальной дифференциации самооценок здоровья. Эмпирическим индикатором потенциала здоровья обозначен хороший и очень хороший уровень здоровья. Понимание и исследование потенциала здоровья как комплексного потенциала, т. е. отражающего не только самочувствие человека, но и характеристику физического и психологического здоровья, с учетом связи самооценок с объективными оценками специалистов (Корхова, 2001), основываются на толковании здоровья в соответствии с определением ВОЗ, зафиксированным в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения в 1948 году. Подчёркивается, что здоровье – это такое состояние человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Здоровый человек – благополучный человек, имеющий хорошее здоровье любого типа: физическое, психическое, душевное, эмоциональное2. В отчетах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) самооценка здоровья также демонстрирует целостное измерение психического и физического здоровья3.

Использование показателя на основе самооценки здоровья: обзор и обоснование

Выбор этого показателя обоснован, его релевантность подтверждена научными исследованиями. Самооценка здоровья рассматривается как достаточно устойчивый показатель, отражающий не только субъективное, но и объективное состояние здоровья. Например, в ходе Таганрогского исследования было установлено соответствие результатов самооценки здоровья с объективным состоянием здоровья пациентов (Корхова, 2001). Таким образом, самооценка здоровья является сложным показателем, который включает в себя комплекс характеристик здоровья, а не один из его параметров. Также доказана связь между самооценкой здоровья и уровнем смертности (Kaplan, Camacho, 1983), смертностью и потребностью в медицинской помощи (Palladino et al., 2016). Данные самооценок активно используются как критерий качества жизни, связанный со здоровьем, при разработке и оценке эффективности профилактических программ охраны материнства и детства (Сурмач, Епифанов, 2019).

В периоды социальных стрессов статистика не всегда предоставляет полную информацию о состоянии здоровья населения, которая бы позволила оценить ситуацию на уровне поведения и самочувствия индивидов, ответственных за своё здоровье и здоровье окружающих. В таких ситуациях результаты социологических исследований могут стать важным источником информации, позволяющим понять социальную реальность в системе здоровья и здравоохранения и дополнить данные официальной статистики. В свою очередь массовые явления общественной жизни, изучаемые статистическими методами, становятся основой для социологического анализа, что помогает более точно воспринимать действительность (Маслов, 1967). Данные социологических исследований дополняют статистический материал, предоставляя дополнительные иллюстрации к пониманию объективных процессов, поэтому самооценки здоровья используются такими международными организациями, как ОЭСР4, ВОЗ5 и, начиная с 2019 года, Росстат6. Показатель самооценки рекомендуется мониторить и использовать в том числе для оценки состояния здоровья населения в период эпидемий наряду с объективными показателями (см., напр.: Назарова, 2022). Важным обстоятельством является и то, что показатель самооценки здоровья обеспечен репрезентативностью в целом по России и в разрезе регионов.

Вместе с тем, независимо от того что самооценка здоровья учитывается международными организациями наравне со статистическими данными, характеризующими население, а также применяется в качестве компоненты в расчёте показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни, сочетание самооценок с макропоказателями практически не используется. В настоящем исследовании предполагается перейти от перспективы обследования населения в рамках опроса к перспективе оценок макрорегионов.

К примерам перспективы подобного исследования можно отнести обнаружение связи самооценок здоровья населения и макропоказателей в разрезе города и сельских поселений, проверенной с учётом различий в обеспечении медицинского обслуживания: жители городов могут иметь более высокий уровень самооценок здоровья в том числе из-за лучшего доступа к услугам здравоохранения (Dorelien, Xu, 2020), а также связи самооценок с уровнем смертности (Kaplan, Camacho, 1983).

Типология регионов, в том числе на основе кластерного анализа, была предложена в разрезе основных макропоказателей, включая показатели, косвенно характеризующие здоровье: продолжительность жизни, численность контингентов больных алкоголизмом и наркоманией наряду с уровнем образования, естественный прирост населения (Локосов и др., 2019).

Типология регионов России по состоянию здоровья жителей на основе комплексного показателя, включающего уровень заболеваемости людей по всем причинам и среднюю продолжительность жизни, позволил выделить лучшие субъекты: Республика Ингушетия, Москва, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика. Худшими по уровню здоровья являются регионы, наиболее отдалённые от центра России, которые характеризуются низкой средней продолжительностью жизни и высоким уровнем заболеваемости населения (возможные причины: алкогольная зависимость населения, низкий уровень здравоохранения, низкий уровень социального обеспечения) (Рыбакова, Романченко, 2014).

Условно «лучшие» и «худшие» кластеры определены в соответствии с показателями санитарно-эпидемиологического благополучия и образа жизни в результате ранжирования среднекластерных значений показателей субъектов Российской Федерации. Лучшими в части санитарно-эпидемиологического благополучия оказались Ленинградская, Тульская, Белгородская области и др. (Клейн и др., 2022).

Исследования демонстрируют связь самооценок с социально-демографическими и экономическими показателями, однако не подтверждают связи самооценок с макропоказателями в разрезе стран и регионов. Большинство исследований, основанных на анализе самооценок здоровья и взаимосвязи с другими показателями, например с экономическим статусом индивида (Карцева, Кузнецова, 2023, Кислицына, 2015), дают возможность предположить, что макроэкономические показатели, характеризующие экономическое благополучие региона, также могут быть связаны с уровнем здоровья населения, выраженным в самооценках.

Эмпирическая основа исследования

В ходе анализа использовались результаты Выборочного наблюдения состояния здоровья населения (СЗН) за период с 2019 по 2022 год7 по всем регионам Российской Федерации. Обследовано 60 тысяч домохозяйств, включающих более 100 тысяч человек, при этом проведены опросы всех членов этих домохозяйств. Кроме того, использовались статистические данные, отражающие социально-экономическое положение регионов8 и социально-демографические характеристики населения. Данные исследования представительны для всей Российской Федерации. Анализ материалов Росстата для регионов России позволил сопоставить результаты самооценок с объективными данными, отражающими уровень заболеваемости и другие аспекты здоровья населения. Учтены данные о респондентах в возрасте от 15 лет и старше.

Для классификации регионов по уровню самооценки здоровья применялся иерархический кластерный анализ с использованием евклидова расстояния и метода Варда в целях определения близости кластеров. Анализ проводился для каждого года отдельно, что позволило не просто оценить устойчивость кластеризации, но и изучить динамику самооценки здоровья в терминах перемещения регионов между кластерами для получения качественной характеристики. Этот метод выбран из-за невозможности заранее определить количество кластеров, так как в распределении самооценок наблюдались значительные выбросы (более трёх межквартильных интервалов), группирующиеся в один или два отдельных кластера. Использование иерархического кластерного анализа позволило выявить моменты образования кластеров с выбросами и выделить их для дальнейшего анализа. Другие исследователи также проводили кластеризацию регионов, используя в анализе социально-экономические и демографические показатели, характеризующие положение российских регионов в общей структуре (подробнее: Локосов и др., 2019).

Для сравнительного анализа социальнодемографических и экономических характеристик групп регионов использовался однофакторный дисперсионный анализ, а также попарное сравнение средних значений при помощи t-теста с соответствующей поправкой Бонфер-рони на множественные сравнения. Пороговое p-значение для определения статистически значимых отличий принято за 0,05. Ключевыми принципами формирования групп регионов оказались принадлежность к кластеру с учётом потенциала здоровья, выявленного на основе самооценок, и изменение этой принадлежности в течение анализируемого периода (с 2019 по 2022 год).

Результаты и обсуждение

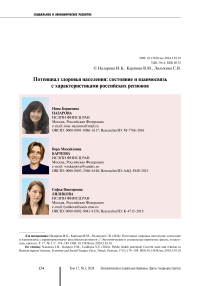

Динамика самооценок здоровья населения в России в период с 2019 по 2022 год носит слабо выраженный негативный характер (рис. 1) . Этот тренд проявляется в постепенном снижении доли тех, кто дает своему здоровью хорошие оценки (4–5 баллов из 5), с 56,4% в 2019 году до 48,8% в 2022 году, на фоне увеличения доли удовлетворительных оценок (с 35,7% до 43,1%) и достаточно стабильной доли тех, кто

Рис. 1. Динамика самооценки здоровья населения России в 2019–2022 гг., %*

□ Очень хорошее □ Хорошее □ Удовлетворительное

□ Плохое □ Очень плохое ■ Затрудняюсь ответить

* Значения менее 1% в подписях данных не обозначены. Источник: СЗН, расчёты авторов.

оценивает свое здоровье негативно (1–2 балла из 5). Подобное характерно и для описания динамики средних оценок. Так, за четыре года отмечается равномерное снижение значений показателя с 3,57 балла в 2019 году до 3,46 балла в 2022 году (в 2020/2021 гг. – 3,47/3,48 балла). Обращает на себя внимание, что негативная динамика самооценок здоровья выходит за пределы 2020–2021 гг., что могло бы объясняться влиянием пандемии COVID-19, сохраняясь и в 2022 году. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что пандемия оказала негативное влияние не только на смертность в период пика заболеваемости, но и на здоровье индивидов в долгосрочной перспективе (Амиров и др., 2021; Хасанова и др., 2021).

Мониторинг RLMS-HSE демонстрирует отличные от Росстата данные: 2019 год – 3,27 балла; 2020 год – 3,30; 2021 год – 3,31, 2022 год – 3,29 (т. е. тенденция не формируется). Возможно, это связано с формулировкой вопроса-шкалы в отношении самооценки здоровья. У Росстата центральная категория градации при оценке самооценки здоровья именуется как «удовлетворительное», а в RLMS – «среднее, не хорошее, но и не плохое», что ближе по смысловой нагрузке к варианту «затрудняюсь ответить» и оказывается, вероятнее всего, более привлекательным для респондентов.

Общая характеристика здоровья населения в регионах

Группировка регионов с различным потенциалом здоровья населения, рассчитанным посредством анализа самооценок здоровья, производилась в два этапа.

-

1 этап – кластеризация регионов в каждом году исследования в зависимости от уровня самооценки здоровья их жителей. На данной стадии использовался иерархический кластерный анализ для определения региональных особенностей самооценки здоровья населения в регионах России. На каждый год исследования (2019, 2020, 2021 и 2022) приходилось три значимых кластера, а иногда формировался дополнительный кластер, включавший регионы с существенными отклонениями (кластер выбросов). Значительные отклонения в сторону завышенных самооценок здоровья наблюдались в Чеченской Республике (в 2019, 2021 и 2022 гг.) и Республике Ингушетии (в 2019 и 2022 гг.). В случае, если названные субъекты не входили в кластер выбросов, они уверен-

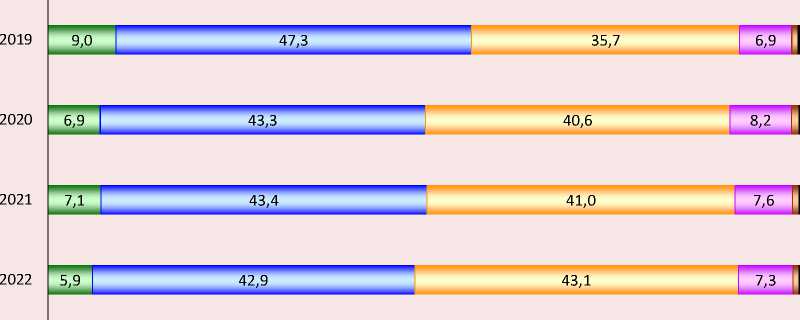

Рис. 2. Динамика доли респондентов, оценивших здоровье как «очень хорошее», в Российской Федерации и ряде регионов в 2019–2022 гг., %

Республика Ингушетия ■ _ J Чеченская Республика Российская Федерация

Источник: СЗН, расчёты авторов.

но занимали лидирующие позиции в кластере с наиболее высокими оценками здоровья. Однако для некоторых регионов, особенно для Чеченской Республики, самооценки здоровья были настолько высоки, что вызывали сомнения в достоверности (это дало основание исключить их из дальнейшего анализа; рис. 2 ). Таким образом, на протяжении всего периода исследования (2019–2022 гг.) ежегодно регионы группировались в три кластера (за исключением Республики Ингушетии и Чеченской Республики), которые статистически значимо отличались по уровню самооценки здоровья (все p-значения проведённого однофакторного дисперсионного анализа менее 0,01).

Первый кластер представлен регионами с высокими оценками здоровья (выше доля ответивших «очень хорошее» и «хорошее» при соответствующих более низких показателях «плохое» и «очень плохое»), второй кластер сформировали регионы со средними оценками, третий – с наиболее низкими.

-

2 этап – определение динамики потенциала здоровья в регионах. В рамках данного этапа проведен анализ динамики принадлежности регионов к определенным кластерам. Это позволило выявить как восходящую динамику,

когда регион переходил в кластер с более высокими оценками здоровья (например, из «средних» в «лучшие»), так и нисходящую. В целом по России наблюдалась негативная динамика самооценки здоровья, которая усугублялась переходом некоторых регионов в кластер с более низкими самооценками.

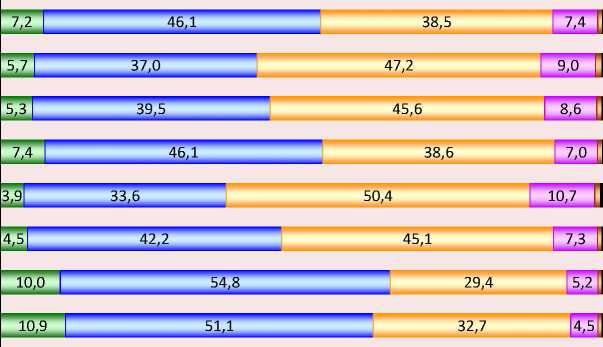

Исходя из обобщенного анализа принадлежности регионов к кластерам по уровню самооценки здоровья и их динамики, выделено 7 групп регионов (таблица) . Первый набор составляют три стабильных кластера, в которых самооценки здоровья в течение всего исследуемого периода оставались неизменными. Второй набор включает четыре вариативных кластера, в которые вошли регионы, переходившие из одного кластера в другой в течение периода мониторинга (т. е. жители этих регионов изменяли свои оценки здоровья с каждым последующим исследованием).

Группа 1 – первый устойчивый кластер с самооценкой здоровья (потенциал здоровья жителей) выше среднего , объединяющий шесть регионов с наивысшими оценками здоровья жителей. Средняя самооценка здоровья – 3,7 балла. В этих регионах доля населения, оценивающего свое здоровье как очень хорошее или хорошее, превышает долю тех, кто оценивает его

Структура регионов в соответствии с самооценками здоровья населения в 2019–2022 гг.

|

Типы кластеров – групп регионов |

|||||

|

Устойчивые кластеры – стабильно неизменные самооценки |

|||||

|

Группа 1 «самооценки здоровья выше среднего» |

Группа 2 «средние самооценки здоровья» |

Группа 3 «самооценки здоровья ниже среднего» |

|||

|

Подгруппа 1.1:

|

|

|

|||

|

Подгруппа 1.2:

|

|||||

|

Вариативные кластеры – изменчивые самооценки |

|||||

|

Негативная динамика |

Позитивная динамика |

Нестабильные |

|||

|

Группа 4 «от высоких к средним» |

Группа 5 «от средних к низким» |

Группа 6 «от низких к средним» |

Группа 7 «улучшение и снижение» |

||

Республика

Осетия – Алания

|

Подгруппа 5.1 – стабильная отрицательная динамика: 1. Воронежская обл.

|

Подгруппа 6.1 – стабильное улучшение:

|

|

||

|

Подгруппа 6.2 – преодоление ямы: из среднего кластера в низкий с дальнейшим возвращением в средний: 7. Амурская обл.

|

|||||

|

Подгруппа 6.3 – колебания между средним и низким кластерами: 15. Волгоградская обл.

|

|||||

|

Источник: составлено авторами. |

|||||

как плохое или очень плохое. Они оставались в кластере с высокими самооценками на протяжении всего периода исследования, демонстрируя более высокие показатели по сравнению с другими регионами. В рамках данного кластера сформировались две подгруппы:

– подгруппа 1.1 – средняя самооценка здоровья составила 3,7 балла, в частности 62,0% опрошенных оценили здоровье как очень хорошее или хорошее, 5,2% – как плохое или очень плохое: Астраханская область, КабардиноБалкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Тыва;

– подгруппа 1.2 – средняя самооценка здоровья составила 3,7 балла, здесь в разной степени положительно оценили состояние своего здоровья 64,8% респондентов, 5,8% – придерживались резко противоположного мнения: города федерального значения Москва и Санкт-Петербург.

Регионы в подгруппах значительно различаются по своим демографическим характеристикам, именно поэтому были выделены две подгруппы: с одной стороны, это два крупнейших города России, с другой, субъекты, совокупная численность населения которых меньше, чем в каждом из вышеупомянутых городов. Подобный подход в дальнейшем позволит более дифференцированно проанализировать основные социально-демографические и экономические характеристики регионов. Кроме этого, следует отметить, что в группу попали регионы, в которых показатели, характеризующие здоровье – неконсистенты, например, Республика Тыва, несмотря на высокие самооценки здоровья, характеризуется относительно низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, что требует отдельного анализа.

Города федерального значения и ранее выделялись на фоне остальных субъектов России, например, ценность здоровья выше в регионах, однако реальную заботу о своем здоровье в силу разных факторов проявляют столичные жители9, а жители регионов в целом имеют низкую валеологическую культуру (Новоселова, 2020).

Группа 2 – второй устойчивый кластер со средним потенциалом здоровья населения . Средняя самооценка здоровья – 3,4 балла. Менее 50% граждан оценили свое здоровье как очень хорошее или хорошее (46,7%), в то время как число тех, кто присвоил ему негативные оценки, составило 8,1%. Кластер включает семь регионов со средними оценками здоровья жителей: Архангельская область, Костромская область, Краснодарский край, Московская область, Пермский край, Тамбовская область, Ярославская область.

Группа 3 – третий устойчивый кластер с потенциалом здоровья ниже среднего. Средняя самооценка здоровья – 3,3 балла. В данной группе оказалось максимальное число тех, кто оценил состояние своего здоровья как плохое или очень плохое – 11,7%, в то время как противоположного мнения придерживались 37,5% участников исследования (аналогично наименьшее значение по всем группам). Регионы, характеризующиеся «низкими самооценками здоровья»: Алтайский край, Кировская область, Курганская область, Орловская область, Псковская область, Республика Коми, Республика Марий Эл.

Группа 4 – вариативный кластер «от лучшего к среднему», в котором потенциал здоровья ухудшался в годы исследования. Средняя самооценка здоровья – 3,5 балла. Каждый второй гражданин, проживающий в данных регионах, в разной степени положительно оценил состояние своего здоровья (53,5%), доля представителей противоположной стороны 7,8%. К данной группе отнесено 20 регионов, которые попадали в группу «лучших» один раз за исследуемый период, но в 2022 году были отнесены к среднему кластеру. Большинство из них повторяет тенденции, характерные для России в целом: средний уровень самооценки снизился в 2020 году, затем немного повысился в 2021 году и вновь начал снижаться в 2022 году .

Группа 5 – вариативный кластер «от среднего к худшему» . Средняя самооценка здоровья – 3,4 балла. Группа представлена 16 регионами, в которых 44,8% респондентов оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, а каждый десятый – как плохое или очень плохое (9,5%). Регионы из данной группы в 2022 году попали в кластер с наиболее низкими оценками потенциала здоровья, хотя в прошлом занимали место в более высоких категориях, но на протяжении последних лет последовательно теряли своё положение. Среди них можно выделить подгруппы:

– подгруппа 5.1 – регионы со стабильно отрицательной динамикой (каждый год переходившие в кластер с более низкими оценками здоровья населения): Воронежская область, Забайкальский край, Калининградская область, Калужская область, Тверская область, Удмуртская Республика;

– подгруппа 5.2 – регионы, положительная динамика показателя в которых сменилась снижением в 2022 году: Вологодская область, Еврейская автономная область, Ивановская область, Новосибирская область, Омская область, Пензенская область, Республика Калмыкия, Рязанская область, Ульяновская область, Чувашская Республика.

Группа 6 – вариативный кластер «от худшего к среднему» . Средняя самооценка здоровья – 3,4 балла. В разной степени хорошим свое здоровье назвали 42,6% респондентов, каждый десятый придерживался противоположного мнения (10,2%). В группу вошли 17 регионов, отнесённых в 2022 году к среднему кластеру, однако ранее занимавших более низкие позиции по потенциалу здоровья населения. Среди них также можно выделить несколько подгрупп:

– подгруппа 6.1 – регионы, демонстрирующие стабильное улучшение положения (Брянская область, Новгородская область, Смоленская область, Камчатский край, Республика Башкортостан, Челябинская область);

– подгруппа 6.2 – регионы, преодолевающие падение; так, из кластера со средними самооценками здоровья происходит переход в категорию с самыми низкими оценками с последующим возвращением в кластер порядком выше (Амурская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Карелия, Республика Мордовия, Саратовская область, Тульская область, Хабаровский край);

– подгруппа 6.3 – колебания между группой со средними и низкими самооценками (Волгоградская область, Курская область, Самарская область).

Группа 7 – вариативный кластер «рост и снижение» . Средняя самооценка здоровья – 3,5 балла. Примерно каждый второй житель оценил состояние своего здоровья в целом позитивно (53,2%), в то время как негативных взглядов придерживались 8,2% опрошенных. Для семи регионов группы характерна стабильная положительная динамика перехода в кластеры с более высокими оценками до 2021 года и возврат в средний кластер в 2022 году. Субъекты, попавшие в эту категорию: Белгородская область, Владимирская область, Мурманская область, Нижегородская область, Республика Алтай, Республика Саха (Якутия), Свердловская область.

Анализируя физическое здоровье населения регионов, выраженное в самооценках, можно сказать, что позитивное состояние (в регионах со стабильно высокими оценками) и позитивная динамика (в регионах, которые показали в годы исследования переход от низких самооценок к высоким) характерны только для 22 регионов (группа 1 и группа 6). Негативное состояние (большинство жителей отмечают низкие самооценки здоровья) или негативную динамику (большинство представителей регионов снизили свою самооценку здоровья) продемонстрировали 23 региона (группа 3 и группа 5). Для остальных характерны неявно выраженная динамика (7 регионов – группа 7) и преимущественно средние показатели (26 регионов – группы 2 и 4).

-

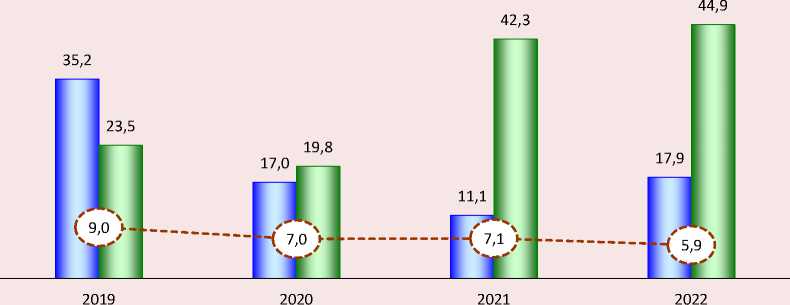

3 этап – характеристика самооценки здоровья в 2021 году по группам регионов . Анализ показателей самооценки здоровья по группам регионов позволяет сформировать представление об актуальном восприятии индивидом состояния своего здоровья с учетом места проживания. Регионам, входящим в состав группы 1, характеризующейся «самооценками здоровья выше среднего» (подгруппы 1.1 и 1.2), свойственна высокая доля положительных оценок здоровья (более 60%), а также средних значений самооценки (3,7 балла). Упомянутые подгруппы близки по значениям показателей, что свидетельствует о корректности кластерного анализа. Однако данная группа неоднородна по другим социально-демографическим и экономическим показателям, о чем будет подробнее сказано ниже. Группы 4 и 7 занимают третье место по средним значениям самооценки здоровья (3,5 балла), среди их представителей около половины респондентов оценили своё здоровье положительно. Далее следуют группы 2, 5 и 6 («средние», «от средних к низким» и «от низких к средним») со средней оценкой 3,4 балла, при этом в них сохраняется доля респондентов, в разной степени хорошо оценивших состояние своего здоровья, свыше 40%. Наихудшее положение по самооценке состояния здоровья населения наблюдается в регионах группы 3 («стабильно ниже средних»): здесь лишь 37,5% опрошенных дали хорошие оценки своему здоровью, а 11,7% оценили его как плохое (рис. 3) .

Рис. 3. Самооценка здоровья населения в 2021 году по группам регионов, %*

Группа 7: Улучшение и снижение

Группа 6: От низких к средним

Группа 5: От средних к низким

Группа 4: От высоких к средним

Группа 3: Низкие

Группа 2: Средние

Группа 1: Высокие (Мск, Спб)

Группа 1: Высокие без столиц

□ Хорошее

□ Очень плохое

□ Удовлетворительное

■ Затрудняюсь ответить

-

□ Очень хорошее

-

□ Плохое

4 этап – анализ показателей социально-демографического и экономического развития регионов. Сравнение средних значений показателей социально-экономического развития в группах регионов проводилось на основе анализа ключевых показателей за 2021 год, который был выбран из-за наличия достаточного объема статистических данных. Далее анализ осуществлялся путем сравнения отдельных тематических групп показателей, включая демографическое развитие, медицинское обслуживание, образование, экономическое развитие на макроуровне, а также развитие науки, культуры, спорта, досуга и др.

Анализ ряда индикаторов, отражающих качество человеческого потенциала (Римашев-ская и др., 2014), позволяет выявить характер влияния различных факторов на потенциал здоровья населения. Результаты исследования свидетельствуют, что в данном вопросе особую значимость имеет возрастная структура населения. Регионы группы 1, за исключением подгруппы, включающей города федерального значения, характеризуются высокой долей населения моложе трудоспособного возраста, одновременно с этим низкой долей пенсионе- ров, что, учитывая тенденцию более высоких оценок здоровья, характерную для молодого населения, приводит к высоким показателям потенциала здоровья в целом по региону.

В подгруппе 1.2 среднее число пенсионеров составило 260,3 чел. на 1000 человек населения, в подгруппе 1.1 – 239,4 чел. на 1000 человек населения, а в группе 3 с самыми низкими самооценками здоровья их количество достигло 339,8 чел. на 1000 человек населения. Среднее число занятых, приходящихся на одного пенсионера, в среднем за 2021 год в группе 3 составило 1,3 человека (для сравнения: в подгруппе 1.1 – 1,6 чел., в подгруппе 1.2 – 2,5 чел.). В группе 1 лучше и другие демографические показатели, которые характеризуют социальное здоровье регионов, например наиболее благоприятная ситуация в брако-разводной сфере: в подгруппе 1.1 на 1000 браков приходится 766,6 разводов, в подгруппе 1.2 – 717,5, а в группе 3 значение достигает 819,4. Общий коэффициент разводимости на 1000 человек населения в подгруппе 1.1 равен 3,6, в подгруппе 1.2 – 4,3, в группе 3 – 4,5; общий коэффициент брачности на 1000 человек населения в подгруппе 1.1 – 4,7, в подгруппе 1.2 – 8,2, в группе 3 – 5,5.

Группа 3, имеющая самый низкий потенциал здоровья жителей, отличается наиболее негативной средней оценкой, характеризующей прирост населения, более высоким коэффициентом смертности – 19,2 (в группе 1 – 10,6), в том числе высокой смертностью населения в трудоспособном возрасте – 658,4 (в группе 1 – 427,5). Среднее значение показателя «прерывание беременности» (аборты) на 1000 женщин от 15 до 49 лет в подгруппе 1.1 составило 14,8, в подгруппе 1.2 – 10,5, в группе 3 – 20,1 и на 100 родов – 23,8, 26,0 и 51,9 соответственно.

Регионы в группе 1 характеризуются самыми низкими показателями младенческой смертности, смертности лиц в трудоспособном возрасте, а также смертности от дорожно-транспортных происшествий, что может косвенно свидетельствовать о хорошем медицинском обслуживании, его высокой доступности и большем распространении практик самосохра-нительного поведения. В подгруппе 1.2 смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 000 человек населения составляет 4,2, в то время как в других группах среднее значение показателя более чем в два раза выше.

Субъекты, входящие в подгруппу 1.2 (Москва и Санкт-Петербург), практически полностью состоят из городского населения. К концу 2021 года доля городских жителей в этой подгруппе составила 99,2%, в то время как в подгруппе 1.1 соответствующий показатель был самым низким среди всех групп регионов – 54,6%. Это может служить подтверждением гипотезы о том, что городские районы характеризуются более развитой системой здравоохранения, в то время как в регионах подгруппы 1.1 сохраняются более здоровый образ жизни и лучшая экология, возможно, и качество продуктов питания за счет высокой доли сельских жителей, которые, вероятнее всего, имеют подсобное хозяйство.

Частично более высокие оценки здоровья в подгруппе 1.2 можно объяснить более высоким уровнем образования жителей столичных регионов, поскольку образование является одним из наиболее важных факторов, влияющих на здоровье человека (Назарова, 2007; Назарова, 2014). Более трети респондентов, распределенных в подгруппу 1.1, обладают высшим образо- ванием (34,8%), в подгруппе 1.2 число жителей с высшим образованием достигает 47,8%. Для сравнения, в группе 3 таковых всего 28,7%, а доля лиц со средним профессиональным образованием, напротив, больше – 48,3% (в подгруппе 1.1 – 36,2%, в подгруппе 1.2 – 41,9%).

Следует упомянуть об уровне заболеваемости и особенностях системы здравоохранения. Так, в подгруппе 1.1 зарегистрировано 646,8 случаев заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни, в расчете на 1000 человек населения (в подгруппе 1.2 – 958,2, что может объясняться высоким уровнем выявляемости заболеваемости), а в группе 3 значение показателя выше в 1,5 раза (996,0). В группе 3 также неблагоприятная ситуация и по отдельным видам заболеваний: болезни системы кровообращения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) в подгруппе 1.1 – 21,0, подгруппе 1.2 – 22,6, группе 3 – 31,1; болезни органов дыхания – 283,1; 433,1; 490,2 соответственно и некоторые другие.

В группе 3 обнаружена незначительная доля граждан, которые ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры или диспансеризацию. Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, также невелика: в подгруппе 1.1 она составляет 7,8%, в подгруппе 1.2 – 6,8%, чуть больше в группе 3 – 8,5%. Однако в целом по России доля людей, ведущих здоровый образ жизни, крайне мала (десятая часть населения), что на данном уровне говорит о незначительном вкладе в потенциал здоровья населения в различных регионах. Мощность амбулаторнополиклинических организаций на конец 2021 года на 10 000 человек населения в группе 3 составила 321,7 тыс. посещений в смену, в подгруппе 1.2 – 364,4. Численность врачей всех специальностей на 10 000 человек населения в группе 3 – 41,0 человек, в подгруппе 1.2 вдвое выше – 82,3, а среднее число больничных коек на 10 000 человек населения, наоборот, выше в группе 3 (88,4), в подгруппе 1.1 – 83,1, в Москве и Санкт-Петербурге – 74,1. Обеспеченность населения больничными койками в группе 3 составила 113,6 человек на одну больничную койку, что несколько ниже, чем в группе 1 (подгруппа 1.1 – 125,4, подгруппа 1.2 – 124,3).

Важную роль для здоровья играет экономическое благополучие граждан. Среднее значение оплаты труда в подгруппе 1.2 – 65,9% от общего объёма денежных доходов, в подгруппе 1.1 – 38,0%, в группе 3 – 55,1%. Другие доходы (включая «скрытые») в подгруппе 1.1 составляют 25,5% от общего объёма денежных доходов, в подгруппе 1.2 – 3,7%, в группе 3 – 5,2%. Доходы от предпринимательской деятельности в подгруппе 1.1 – 9,3% от общего объёма денежных доходов, в подгруппе 1.2 – 4,8%; в группе 3 – 5,9%. Ежемесячные потребительские расходы в среднем на душу населения самые большие в подгруппе 1.2 – 54 250 рублей, в группе 3 они составляют 22 378 рублей, в подгруппе 1.1 – 20 947 рублей. Траты на покупку продуктов питания по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств в подгруппе 1.1 оказались выше, чем в других регионах, составив 42,1%, в подгруппе 1.2 – 32,3%, в группе 3 – 35,3%.

Остальные группы регионов не столь значительно различаются между собой за исключением группы 4 «от высоких к средним», которая выделяется более молодой структурой населения (но недостаточно молодой, чтобы конкурировать с первой группой). У регионов группы 4 есть резерв для улучшения своего положения по потенциалу здоровья населения. Группа 2 (со средними оценками потенциала здоровья) тяготеет по общей характеристике к группе 3 (с низкими оценками потенциала здоровья). Остальные группы включают регионы, в которых жители по-разному оценивают состояние своего здоровья, но при этом не имеют существенных различий. Тем не менее они обладают определенным ресурсом, позволяющим им сохранить свое положение, не снижая потенциал здоровья жителей. Во всех группах по сравнению с группой 1 выше общие коэффициенты смертности и показатели смертности в трудоспособном возрасте, что является негативным фактором, связанным с уровнем здоровья их населения.

Выводы

Ряд cубъектов России с устойчиво высокой самооценкой здоровья жителей демонстрирует два типа сохранения потенциала здоровья населения: первый – с учётом в регионах хорошей экологии для людей, преимущественно прожи- вающих вне городских агломераций, поддержание традиции заботы о здоровье, здоровое питание значительной части сельских жителей; второй – посредством поддержания высокого уровня жизни, высокого уровня образования и доходов, развития инфраструктуры здравоохранения. В первом типе регионов – высокая доля населения моложе трудоспособного возраста, низкая доля пенсионеров. Молодое население оценивает здоровье преимущественно положительно, в то время как представители старшего поколения считают потенциал своего здоровья более низким.

Анализ показателей демографического развития регионов свидетельствует, что прежде всего самооценка здоровья связана с возрастной структурой населения. Регионы подгруппы со стабильно высокими показателями самооценки здоровья (подгруппа 1.1) характеризуются самой высокой долей населения моложе трудоспособного возраста, самой низкой долей пенсионеров, что, учитывая тенденцию более высоких оценок здоровья в молодом возрасте, приводит к более высоким показателям потенциала здоровья в целом по региону. Однако даже в этих субъектах высокие оценки здоровья были бы невозможны в случае невысокого уровня социально-экономического развития и благополучия граждан. Города федерального значения характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, более высоким уровнем образования населения, в них отмечен более низкий уровень младенческой смертности, а также смертности лиц в трудоспособном возрасте. Упомянутой группе регионов противостоит группа с самым низким потенциалом здоровья, выраженным в самооценках жителей, на протяжении нескольких лет исследования. Низкий потенциал здоровья в этих регионах связан с высоким уровнем смертности населения в трудоспособном возрасте, с высоким уровнем бедности, а также существенным уровнем алкоголизации и наркотизации населения.

Потенциал здоровья является важным индикатором качества жизни и общего благосостояния общества. Для Москвы и Санкт-Петербурга ключевыми факторами принадлежности к кластеру с высоким потенциалом здоровья выступают социально-экономиче- ское развитие и благополучие жителей, отраженные в том числе в высоких показателях ожидаемой продолжительности жизни. В ряде регионов, где происходят изменения в самооценке потенциала здоровья, благоприятным считается кратковременное появление низких оценок, которые могут быть скорректированы в лучшую сторону благодаря наличию и активизации определенных ресурсов. Однако по- стоянное снижение потенциала здоровья населения и приверженность низким позициям по самооценкам здоровья являются тревожными знаками. Негативные факторы, такие как низкий уровень жизни, бедность и высокий уровень смертности, представляют серьезные препятствия для достижения хорошего уровня здоровья населения и реализации его потенциала.

Список литературы Потенциал здоровья населения: состояние и взаимосвязь с характеристиками российских регионов

- Амиров Н.Б., Давлетшина Э.И., Васильева А.Г., Фатыхов Р.Г. (2021). Постковидный синдром: мультисистемные «дефициты» // Вестник современной клинической медицины. № 6. С. 94–104. DOI: 10.20969/VSKM.2021.14(6).94-104

- Карцева М.А., Кузнецова П.О. (2023). Здоровье, доходы, возраст: эмпирический анализ неравенства в здоровье населения России // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 2. С. 160–185. DOI: https://doi.org/10.14515/monitoring.2023.2.2355

- Кислицына О.А. (2015). Влияние социально-экономических факторов на состояние здоровья: роль абсолютных или относительных лишений // Журнал исследований социальной политики. Т. 13. № 2. С. 289–302. URL: https://jsps.hse.ru/article/view/3331

- Клейн С.В., Онищенко Г.Г., Зайцева Н.В., Глухих М.В. (2022). Ожидаемая продолжительность жизни в субъектах Российской Федерации с различным уровнем санитарно-эпидемиологического благополучия и образа жизни населения: резервы управления // Анализ риска здоровью. № 4. С. 18–32. DOI: 10.21668/health.risk/2022.4.02

- Корхова И.В. (2001). Методы оценки здоровья // Женщина, мужчина, семья в России: последняя треть ХХ века. Проект «Таганрог» / под ред. Н.М. Римашевской. М.: ИСЭПН. С. 224–252.

- Локосов В.В. (2023). Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения // Народонаселение. Т. 26. № 4. С. 4–14. DOI: 10.19181/population.2023.26.4.1

- Локосов В.В., Рюмина Е.В., Ульянов В.В. (2019). Кластеризация регионов России по показателям качества жизни и качества населения // Народонаселение. Т. 22. № 4. С. 4–17. DOI: 10.24411/1561-7785-2019-00035

- Маслов П.П. (1967). Социология и статистика. М.: Статистика. 294 с.

- Назарова И.Б. (2007). Здоровье занятого населения. Москва: МАКС Пресс. 525 с.

- Назарова И.Б. (2014). Здоровье и качество жизни жителей России // Социологические исследования. № 9 (365). С. 139–145.

- Назарова И.Б. (2022). Мониторинг состояния здоровья населения и факторов риска для здоровья (к методологии изучения здоровья) // Вестник РУДН. Серия: Социология. Т. 22. № 3. С. 616–629. DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-3-616-629

- Новоселова Е.Н. (2021). Здоровье как ценность и результат деятельности: проблемы и противоречия // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. № 3. С. 80–103. DOI: 10.24290/1029-3736-2021-27-3-80-103

- Римашевская Н.М. (2001). Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век // Проблемы прогнозирования. № 3. С. 34–48.

- Римашевская Н.М. (2009). Качество человеческого потенциала в условиях инновационной экономики // Народонаселение. № 3. С. 16–29.

- Римашевская Н.М., Мигранова Л.А., Токсанбаева М.С. (2014). Человеческий и трудовой потенциал российских регионов // Народонаселение. № 3 (65). С. 106–119.

- Рыбакова Д.А., Романченко В.С. (2014). Регионы России: влияние различных факторов на здоровье населения // Вестник МИЭП. № 4 (17). С. 41–53.

- Сурмач М.Ю., Епифанова А.К. (2019). Возможности применения самооценки здоровья как критерия, связанного со здоровьем, качества жизни в разработке и оценке эффективности профилактических программ охраны материнства и детства // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. № 1 (98). С. 17–22.

- Федотов А.А. (2017). Качество жизни и человеческий потенциал – сущность и отличия понятий // Народонаселение. № 2 (76). С. 62–69.

- Федотов А.А. (2021). Качество жизни и человеческий потенциал в концепциях устойчивого и человеческого развития (часть первая) // Народонаселение. Т. 24. № 2. С. 53–65. DOI: 10.19181/population.2021.24.2.5

- Хасанова Д.Р., Житкова Ю.В., Васкаева Г.Р. (2021). Постковидный синдром: обзор знаний о патогенезе, нейропсихиатрических проявлениях и перспективах лечения // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. № 3. С. 93–98. DOI: 10.14412/2074-2711-2021-3-93-98

- Dorélien A., Xu H. (2020). Estimating rural–urban disparities in self-rated health in China. Demographic Research, 43(49), 1429–1460. DOI: 10.4054/DemRes.2020.43.49

- Kaplan G.A., Camacho T. (1983). Perceived health and mortality: A nine-year follow up of the human population laboratory cohort. American Journal of Epidemiology, 117(3), 292–304.

- Palladino R., Tayu Lee J., Ashworth M., Triassi M., Millett C. (2016). Associations between multimorbidity, healthcare utilisation and health status: Evidence from 16 European countries. Age and Ageing, 45(3), 431–435. DOI: https://doi.org/10.1093/ageing/afw044