Потенциальные источники негативных эффектов генного редактирования у животных

Автор: Косовский Г.Ю., Скобель О.И., Глазко Т.Т.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетика, геномика

Статья в выпуске: 6 т.59, 2024 года.

Бесплатный доступ

Генное редактирование получает все более широкое распространение при работе с животными сельскохозяйственных видов. В то же время ограниченное число генов и признаков -мишеней редактирования позволяет предполагать необходимость создания методов прогноза как желательных, так и неблагоприятных последствий использования этого подхода, связанных с особенностями выбранных генов-мишений. С этой целью в настоящей работе выполнено сравнение эволюционной консервативности генетического сцепления с генами-соседями у трех генов: тканеспецифичного гена миостатина (MSTN), наиболее широко используемого для увеличения скорости прироста живой массы (A.V. Ledesma, A.L. Van Eenennaam, 2024); гена рецептора лептина (LEPR), экспрессирующегося в разных тканях и влияющего на энергообмен и рост животных (X. Wang с соавт., 2022), и гена одного из членов суперсемейства гликозилирующих ферментов N-ацетилгалактозаминилтрансфераз (GALNT17), ассоциированного с социальным поведением животных (C.Y. Chen с соавт., 2022) и входящего в хроматиновую петлю у человека с двумя другими регуляторно связанными генами, из которых один кодирует кальций-связывающий белок 8 (CALN1 , calneuron 1), другой - активатор транскрипции AUTS2 (autism susceptibility gene 2) (N. Gheldof с соавт., 2013). Генное редактирование LEPR и GALNT17 (в отличие от MSTN) сопровождалось высокой смертностью животных (K.A. Pennington с соавт, 2022; C.Y. Chen с соавт., 2022). У LEPR и GALNT17 в отличие от MSTN выявлены эволюционно консервативные генетические сцепления с рядом соседних генов у представителей млекопитающих, птиц и пресмыкающихся, что увеличивает вероятность плейотропных эффектов редактирования LEPR и GALNT17. По-видимому, для снижения таких эффектов при выборе мишеней редактирования необходимо избегать генов с экспрессией в большом числе тканей и/или вовлеченных в сигнальные системы, как в случае LEPR , а также входящих в эволюционно консервативные генные блоки, как GALNT17 .

Генное редактирование, животные сельскохозяйственных видов, сигнальные сети, генетическое сцепление, плейотропные эффекты

Короткий адрес: https://sciup.org/142244125

IDR: 142244125 | УДК: 636.082.12:575 | DOI: 10.15389/agrobiology.2024.6.1118rus

Текст научной статьи Потенциальные источники негативных эффектов генного редактирования у животных

Технологии редактирования генов (genome editing, GnEd) повышают точность и эффективность генетических модификаций по сравнению с традиционными методами селекции и рассматриваются как новый многообещающий инструмент для ускорения выведения улучшенных сортов растений и пород животных. Очевидно, что генное редактирование может быть использовано в будущем для содействия преобразованию систем агропроизводства (1, 2). Однако, модифицируя геномы многоклеточных организмов, важно учитывать, что экспрессия их целевых признаков реализуется в сложно организованной генетической среде с участием регуляторных систем, в том числе на надклеточном уровне. Геномная организация и иерархия регуляторных сетей существенно различаются не только между царствами растений и животных, но и между их классами в пределах каждого из царств. Так, у растений описан модуль из генов лигазы Е3 и фитохрома В, изменения баланса активности которых под влиянием света или холода приводит к смене программ генной экспрессии всего генома (3). У млекопитающих изменчивость экспрессии гена лигазы Е связана с канцерогенезом, при котором происходят тканеспецифичные изменения программ генной экспрессии (4). У насекомых на примере медоносной пчелы (Apis mel-lifera) также описана двугенная модульная система (гены рецептора экдизона и гомолога ретиноидного X-рецептора человека у насекомых), состояние которой критически меняет по всему геному доступность участков ДНК для регуляторов транскрипции, что определяет различия программ генной экспрессии и развитие двух вариантов диплоидных самок (королева и рабочие пчелы) и гаплоидного самца (5). Обобщая имеющиеся данные, следует отметить, что сложно организованные системы регуляторных сетей и их эффекты у растений и животных могут существенно различаться как вследствие особенностей жизненных стратегий и репродукции у этих таксономических групп (зависимости онтогенеза растений от температуры окружающей среды, пойкилоротермности и гомойотермности животных, генетических событий, лежащих в основе половой дифференциации) (3, 5), так и по механизмам модуляции генной активности (пример — особенности петлевой организации хроматина у растений по сравнению с животными) (6, 7).

Число прикладных исследований по GnEd животных сельскохозяйственных видов заметно меньше, чем проведенных в других областях. Так, за 10 лет (2014-2024 годы), по данным PubMed NCBI, опубликовано 30915 статей, посвященных вопросам геномного редактирования. Наибольшее число (более 17000) выполнены по GnEd на клеточных популяциях и моделях, связанных с болезнями человека. GnEd исследовали у микроорганизмов (более 5000 статей, из них почти 1000 — GnEd дрожжей), у насекомых (1205 публикаций, из них по дрозофиле 576 статей), у растений (около 10000 сообщений), у животных (12014 исследований, из которых более 11000 проведено на мышах). При этом число работ по GnEd животных сельскохозяйственных видов наименьшее — 587, то есть примерно столько же, сколько выполнено на дрозофиле. Основные виды животных, на которых проводились такие исследования, — это «золотая пятерка» (8): козы, овцы, крупный рогатый скот, свиньи и лошади. Также относительно меньше число фенотипических признаков, имеющих хозяйственно ценное значение, и ассоциированных с ними генов-мишеней GnEd. Больше всего мишеней редактирования приходится на гены, обусловливающие резистентность к инфекционным заболеваниям (свыше 80 публикаций), затем следует миостатин (около 40 публикаций). По нескольку статей (около 10) посвящены редактированию генов, связанных с молочной продуктивностью, фертильностью, качеством мяса и окрасом (9-12).

A.V. Ledesma с соавт. (13) из всех сообщений по сельскохозяйственным животным выбрали 212 рецензируемых статей, в которых описано использование технологий GnEd с последующим выращиванием по крайней мере одного животного для сельскохозяйственных целей (13).

Наиболее распространенной системой GnEd в этих исследованиях была CRISPR/Cas9, а наиболее частым типом редактирования — вставка или удаление в результате репарации двуцепочечного целевого разрыва ДНК, приводящие к нокаутирующей ген мутации. Наряду с CRISPR/Cas9 для целенаправленной модификации генома млекопитающих широко применяются системы генного редактирования ZFN и TALEN, но сравнительный анализ показал, что CRISPR/Cas9 обладает определенными преимуществами в отношении точности и эффективности редактирования (14-16).

Группы животных, представленные в 212 рецензируемых статьях (13), — жвачные (крупный рогатый скот, овцы, козы), моногастричные (свиньи и кролики), птицы (куры, утки, перепела), водные животные (многие виды) и насекомые (пчелы, шелкопряд). Наиболее часто модифицируемыми хозяйственно ценными признаками, с которыми были ассоциированы гены-мишени при GnEd, оказались характеристики скорости прироста живой массы, молочности (32 %), репродуктивных качеств (21 %) и устойчивости к болезням (17 %) (13).

Таким образом, наблюдается дисбаланс прикладного значения исследований эффективности GnEd в отношении животных сельскохозяйственных видов по сравнению с растительными системами и клеточными 1119

моделями, применяемыми для изучения болезней человека. Можно ожидать, что причина заключается в более сложном полигенном контроле целевых хозяйственно ценных признаков в организме животного и структурно-функциональных особенностях ассоциированных с этими признаками генов, выбираемых в качестве мишеней геномного редактирования. Этими особенностями могут быть разные уровни организации работы таких генов, включая принадлежность к генам факторов регуляции транскрипции, домашнего хозяйства, геномным горячим точкам мутирования или интеграции транспозонов, генам генных семейств с плейотропностью действия их продуктов или тесно генетически сцепленным с соседними генами с такими свойствами.

Один из вероятных показателей таких особенностей — принадлежность потенциального гена-мишени к группам генов, чье генетическое сцепление эволюционно консервативно (Homologous Synteny Blocks, HSBs) или характеризуется повышенной лабильностью (Evolutionary Breakpoint Regions, EBRs) (17-19).

Для того чтобы оценить возможность влияния генетического сцепления на успешность генного редактирования у животных в настоящей работе впервые выполнено сравнение генов-соседей, окружающих ген миостатина MSTN (наиболее распространенная и успешная мишень GnEd у животных сельскохозяйственных видов), гена рецептора системного регулятора роста и метаболизма липидов лептина LEPR , редактирование которого могло бы дать желательные результаты, в частности у кролика (20), и гена GALNT17 , принадлежащего к семейству генов N-ацетилгалактозами-нилтрансфераз GalNAc-Ts , или GALNT ( GALNT17 вовлечен в контроль социального поведения животных и входит в общую хроматиновую петлю вместе с несколькими другими генами), редактирование GALNT17 у мышей сопровождается высокой летальностью и изменением экспрессии ряда соседних генов (21).

Ìåòîäèêà. Сравнительный анализ in silico провели на примере геномов следующих видов: утконос (Ornithorhynchus anatinus, GCF_004115215.2), кролик (Oryctolagus cuniculus, GCF_009806435.1), крупный рогатый скот (Bos taurus, GCF_002263795.3), человек (Homo sapiens, GCF_000001405.40), куры (Gallus gallus, GCF_016699485.2) и прыткая ящерица (Lacerta agilis, GCF_009819535.1) (GenBank, .

Информация о структурных генах MSTN, LEPR и GALNT17 и их локализации в геномах исследуемых видов получена из международной базы данных GenBank . Сведения о соседних с MSTN, LEPR и GALNT17 генах получены из результатов работы конструктора расширенного поиска генов (Gene Advanced Search Builder, с сортировкой по хромосоме (Sort by Chromosome) по запросу "номер хромосомы, где локализован исходный ген ”[Chro-mosome] AND "название исследуемого организма”[Organism].

Анализ консервативности по сцеплению генов, соседних по отношению к генам MSTN , LPTR и GALNT17 , проведен на отрезке длиной не более 10 миллионов пар нуклеотидов (Mb) с локализацией соответствующего гена по центру указанного промежутка. Из анализа исключены последовательности, находящиеся внутри генов, псевдогены, неохарактеризован-ные локусы, различные варианты не кодирующих белки РНК (микроРНК, тРНК, длинная некодирующая РНК).

Таблицы с указанием вида и рассматриваемого гена ( MSTN , LPTR и GALNT17 ), составленные для анализа распределения соседних генов вокруг целевых, представлены в приложении (дополнительные материалы online).

Ðåçóëüòàòû . Для того чтобы оценить эволюционную консервативность синтении генов и генного сцепления в участках хромосом, в которых локализованы гены MSTN , LPTR и GALNT17 , мы выполнили сравнительный анализ распределения соседних с ними генов у видов, принадлежащих к разным классам (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся): Ornithor-hynchus anatinus (утконос) , Oryctolagus cuniculus (кролик) , Bos taurus (крупный рогатый скот) , Homo sapiens (человек), Gallus gallus (куры) и Lacerta agilis (прыткая ящерица).

Ген GALNT17 у многих видов локализован на фланге консервативной по синтении группы генов (блок), делеция/дупликация которых лежит в основе синдрома гиперсоциальности человека (синдром Вильямса-Бей-рена) (WBS) (22-23). Этот консервативный по синтении блок генов занимает примерно 5 Mb (24). Учитывая такую длину этого эволюционно консервативного блока генов, «окно» для анализа консервативности по сцеплению генов, соседних по отношению к генам MSTN , LPTR и GALNT17 , выбрали длиной 10 Mb. В результате получили следующие данные.

Ген миостатина ( MSNT ). У утконоса MSNT локализован в интерстициальном участке короткого плеча хромосомы (Хр) 7 (начало гена в позиции 82436828 п.н.), поэтому рассматривались гены от позиции 7 Mb до конца Хр 7 (позиция 83338043 п.н.). У кролика начало гена MSNT находится в позиции 43163545 п.н. в Хр 7, и учитывались гены, расположенные в сегменте Хр 7 от позиции 38 Mb до позиции 48 Mb. У крупного рогатого скота ген MSNT начинается с позиции 6278864 п.н., и в сравнительный анализ включали гены, расположенные между участком на Хр 2, относительно близким (1 Mb) к теломерному сегменту, и последовательностью, удаленной от него до 11 Mb. У человека начало гена MSNT локализовано в позиции 190055700 п.н. Хр 2, и рассматривали гены между позициями этой хромосомы 185 Mb и 195 Mb. У птиц начало гена MSNT лежит в позиции 305390 п.н. Хр 7, поэтому в анализ включали гены, локализованные от позиции 11040 п.н. до 9,9 Mb, чтобы сохранить длину «окна», анализируемого на присутствие разных соседних генов. У прыткой ящерицы ген MSNT начинается с позиции 117656166 п.н. Хр 1, в анализ соседних с MSNT генов включили последовательность между позициями 112 Mb и 122 Mb.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что гены, находящиеся в 10 Mb вокруг гена MSNT , существенно различаются по позиционированию в отношении различных участков хромосомы (близости к теломерному региону). Генетическое сцепление обнаруживалось в большинстве случаев у двух соседних генов, у некоторых видов — с участием MSTN . Результаты выполненного сравнения на фрагменте исследованного района представлены в таблице 1.

1. Гены, окружающие ген миостатина MSTN в геномах утконоса, кролика, крупного рогатого скота, человека, прыткой ящерицы и птиц

|

Утконос |

1 Кролик |

^ Крупный рогатый скот |

] Человек |

^ Ящерица |

Птицы |

|

STAT1 |

INPP1 |

NAB1 (А) |

TERF1P6 |

TRNAA-AGC |

NAB1 (А) |

|

GLS |

HIBCH |

NEMP2 (А) |

HNRNPCP2 |

WDR75 |

NEMP2 (А) |

|

NAB1 |

MSTN |

MFSD6 (А) |

RNF11P1 |

SLC40A1 |

MFSD6 (А) |

|

MFSD6 |

PMS1 |

INPP1 |

MSTN |

ASNSD1 |

HIBCH |

|

INPP1 |

ORMDL1 |

HIBCH |

HIBCH |

ANKAR |

MSTN |

|

HIBCH |

OSGEPL1 |

TRNAW-CCA |

INPP1 |

OSGEPL1 |

TRNAL-CAG |

|

MSTN |

ANKAR |

MSTN |

MFSD6 |

ORMDL1 |

PMS1 |

|

PMS1 |

ASNSD1 |

PMS1 |

NEMP2 |

PMS1 |

ORMDL1 |

|

OSGEPL1 |

ASDURF |

ORMDL1 |

MSTN |

OSGEPL1 |

|

|

ANKAR |

SLC40A1 |

OSGEPL1 |

HIBCH |

ASNSD1 |

|

|

ASNSD1 |

WDR75 |

ANKAR |

MFSD6 |

SLC40A1 |

|

|

ASDURF |

COL5A2 |

ASNSD1 |

NEMP2 |

WDR75 |

|

|

SLC40A1 |

COL3A1 |

SLC40A1 |

NAB1 |

COL5A2 |

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû 1 TRNAT-UGU WDR75 ANKRD44 COL3A1

WDR75 MIR2917 PGAP1 GULP1

COL5A2 GTF3C3

Примечание. А — гены ( NAB1 , NEMP2 , MFSD6 ), генетически сцепленные у крупного рогатого скота и птицы.

Интересно отметить, что из всех рассмотренных видов только у крупного рогатого скота и птицы выделяются совпадающие по взаимному расположению три гена, наиболее близко расположенные к теломерному району, — NAB1 (ген предполагаемого корегулятора транскрипции Transcriptional Regulatory Protein P54), NEMP2 (ген предполагаемого белка внутренней мембраны ядерной оболочки Nuclear Envelope Integral Membrane Protein 2) и MFSD6 (ген Major Facilitator Superfamily Domain Containing 6, локализован в плазматической мембране и предположительно участвует в активности рецепторов MHC класса I).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что ген MSTN не относится к участникам блоков генов, эволюционно консервативных по генетическому сцеплению с соседними генами. Можно ожидать, что позиционная хромосомная близость между указанными выше тремя генами у крупного рогатого скота и птиц обусловлена определенным функциональным сходством по связям с сигнальными системами клетки.

Ген рецептора лептина ( LEPR ) . Лептин является системным регулятором энергообмена, вовлечен в основную нейроэндокринную ось эпифиз—гипоталамус—гипофиз—надпочечники. Посредником его сигналов служит рецептор лептина (LEPR), локализованный в плазматической мембране клеток (25). Связываясь с LEPR, лептин взаимодействует с различными путями передачи сигнала, в частности JAK-STAT3, PI3K/Akt, MAPK (26-30). Его роль как системного регулятора роста и липидного обмена могла бы привлекать особое внимание к геномному редактированию рецептора лептина у животных сельскохозяйственных видов не менее, чем миостатин. Однако этого не происходит. GnEd LEPR используется на модельных объектах, таких как крысы и мыши, для изучения, в основном, гомеостаза глюкозы и проблем ожирения у человека и животных. Исследования по управлению хозяйственно ценными признаками посредством GnEd LEPR выполнены по большей части на рыбах (16, 31). Следует отметить, что в экспериментах на мышах обнаружено, что GnEd LEPR приводит к аномальным исходам родов в 33 % случаев (32). В то же время, несмотря на определенные трудности выживания самок домашнего кролика с трансплантированными эмбрионами после GnEd LEPR , удалось получить крольчонка, несущего в гетерозиготе редактированный аллель LEPR (20). У животного была увеличена живая масса (почти в 2 раза) по сравнению с крольчатами той же породы в соответствующем возрасте (20).

Для того чтобы оценить эволюционную консервативность генетического сцепления LEPR с соседними генами, мы, как и в случае MSTN , проанализировали их распределение в пределах 10 Mb вокруг гена LEPR у млекопитающих (четыре вида) и у птиц и пресмыкающихся (по одному виду). Получены следующие данные. У утконоса ген LEPR локализован в Хр 18, начиная с позиции 40817198 п.н., у кролика — в Хр 13, начало с позиции 100813283 п.н., у кур — в Хр 8 с позиции 28021851 п.н., у крупного рогатого скота — в Хр 3 с позиции 79733473 п.н., у ящерицы — в Хр 6 с позиции 34205566 п.н., у человека — в Хр 1 с позиции 65420652 п.н.

Указанные хромосомы у исследованных видов содержат синтенный блок генов, содержащий LEPR . Однако распределение соседних генов вокруг 1122

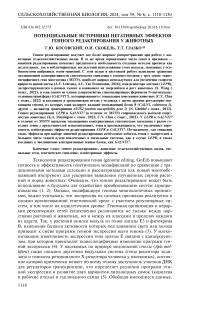

гена LEPR имеет выраженные видовые особенности по эволюционной кон- сервативности генетического сцепления (рис.).

Выделяется большая группа (34-35 генов, включая LEPR), которая образует блок генов, генетически сцепленных у видов, независимо от таксономии, — у кролика, крупного рогатого скота, ящерицы и утконоса (см. рис.). У утконоса в этом блоке отсутствует ген INSL5 (см. рис.). На этом рисунке в последнем столбце указаны функции белков, кодируемых соответствующими генами. У курицы и человека порядок генов, генетически сцепленных с LEPR, инвертирован по сравнению с описанным у других видов (см. рис.).

Тесное генетическое сцепление (перекрывание) генов LEPR и LEPROT , по-видимому, заслуживает особого внимания. Транскрипт LEPROT содержит первые два 5´-нетранслируемых экзона гена LEPR , но затем альтернативно сплайсируется с двумя новыми экзонами LEPR . Сами белки существенно отличаются друг от друга (33). Полиморфизмы этих генов тесно связаны с изменениями скорости прироста живой массы, жировым обменом у бройлеров, свиней, крупного рогатого скота (34). Экспрессия LEPROT (продукт гена — эндоспанин) (35) отрицательно коррелирует с экспрессией LEPR и чувствительностью к лептину, то есть LEPROT и LEPR действуют как антагонисты, что приводит к увеличению скорости прироста живой массы при встройках в ген LEPROT (например, в случае ретротранспозонов) (34).

□изо

S93AI

Sift ZIONO vskkivo idauas гании меги i at ото

1НШМ «шал

S1SNI laixaoi

IdTOS e Had шт 104431 9ЭГ¥Ыа tsv rxvr гиялуи ШНЭУЭ

I НОУ IKOd

ДОПОИ iHV3J3

90IV саксы 3HHV ElldDNV гяэоа

Idsn l-KNVH

i эсиза S9MH

STM esvaa U ONO vitaavo

IdSMSS rsMzm жги latois тзш hvnq

STSNI

SUNAO I «nos at Had loaam

Md 11 9ЭГУКа rav ixvr reiwa IOH3V3

ЛГЗЯП

I HOM

I им ■козла яягяои

9O1V сахоя эюху ETLdONV Ежюа

IdSH tUNVM «anorak

Кротик

DEPDC1 RPES5

WLS

DIRASS

GNO12

GADD45A

SERB? I ILI2RB2

IL23R

SLC35D1 MIE RI DNAI4 INSLS

DYNLT5

SGIPI PDEAB

LEPR

LEPROT DNAJCS AKA

JAKI

RAVER2

CACHD1 UBE ZU ROR1

PGM1

EFCAB7 ITGB3BP

ALG6

FOXD3 ATG4C DOCK?

ANGPTL3

USP1

KANKI

DEPDCt RPE65 WLS

DIRA S3

GNG12

GADD45A SERBPl

IL ORB 2 IL23R

SLC3SDI Ml ERI 0NAI4 HET

DYNLTS

SGIPI PDEAB

LEPR

LEPR 01 DNAJC6 AKA JAKI RAVERZ

CACHDI VBE2U ROR1 PGM!

EEC AB? 1TGB3BP

ALG6 FOXD3 ATGAC DOCK?

ANGPTL3 US Pl KANKI

Яш^ИЦВ DEPDC1 RPE65 uis

DIRAS3

GNGI2

GADD45A SERBPl IL12RB2 IL23R

SLC35D1 MIER1 DNAI4 INSLS

DYNLT5 SGIPI PDEAB LEPR

LEPROT DNAK6 AKA JAKI RAVER2 CACHDI UBE2U ROR1 PGM1 EEC AB" ITGB3BP

ALGO FOXE» ATGAC DOCK?

ANGPTL3 USP1 KAKKA

KPC DEPDCl RPE6S WLS

DIRASS

GNG12

GADD45A SERBPl IL12RB2 H2=R

SLC35D1

MIER1 DNA14 INSLS

DYNLT5 SGIPI PDEAB LEPR

LEPROT DNAJCS AKA JAKI RAVERi CACHDI

UBE ZU ROR1 PGM1 EFCAB7 ITGB3BP

ALG6 FOXDS ATGAC DOCK? ANGPTL3 USP1 KANKI

Фтакшм depdci -dep domain containing i, участвует в отрипиепьв«1 регуляши транскрипции

RPE65 retinoid isomerdiydrolase RPE65. является компонентом зрительного пини витамина А сетчатки

WLS - Wnt ligand secretion mediator, участвует в потитивяой регуляппи клеточной коммуниквшти к транспорта белка

D1RAS3 - DJRAS F amily, GT P-Biadatg RAS-Like 3, кодирует представителя ст пересмей стаз сак импрлиткруется с моноаллелькой экспрессией отцовского аллеля

GNG12 - Guanine Nucleotide Binding Protein (G Protein), Gamma 12, участвует в сигнальном пути рецептора, связанного cG-бслком, локализован во внеклеточной -экзосоме

GADD45A - Groorth Аггея And DNA Damage Indocile Alpha, индуцируется етрессовиии телепнями остановки роста и повреждения ДНК активируя пять pJS JNK

SERBPl - SERPINE1 mRNA binding protein I, Рнбосокюеаязываюший белок, который способствует гкосриапки рнбоссаг

1L12RB2 - Interleukin 12 Receptor Subunit Beta 2

1L23R - Interleukin 23 Receptor

SLC35D! solute carrier family 35 member DI. транспортер УДФ-гтотлрсиовса кислоты (УДФ-GlcAl УДТ Nшетнлгаламозамни (yjP-GalNAc) нт цитоплазмы а просвет эндоплазма гичесьосоретикклюма. я чает aver в гтюккронированнн к или биосинтезе конврситинсульфата

MIERl - Mesoderm Induction Early Response I, Transcriptional Regulator

DNAH ■ Dynein Axaieitial Intermediate Chain 4. акссвемныя моторный белок

INSLS Insulin Like 5

DYNLT5 Dynein Light Chain Tctes Type Family Member!, обеспечивает связывание промежуточной пели динеина, участвует в движения по микротрубочкам, является частью цитоплазматического комплекса динеяна

SGIPI- SH3GL interacting esidoevtk adaptor 1, влияет ла ситнализаашю рецепторов в нейронных системах

PDE4B - Phosphodiesterase ТВ аахитинровака с оолезнямн аутистического спектра

Рецептор попила

LEPROT -Leptin Receptor Overtopping, ассоциирован с согреванием я транспортом к пшаматичасксймеыфакереиетггфовксомятотрстшоыу гормон) лепшик

DNAJC6 - DnaJ Heat Shock Protein Family (HspAO) Member C6, обладает активностью шаперона, стимулируя мнимость АГФазы

АК4 - митохсадрнмьни фосфатрапсферма Adenylate Kinase 4

JAK1 тярсиип протеин кивая с фосфотранеферашммтюмеиом - Janus Kina к I

RA VER2 - Ribo nucleoprotein. PTB Binding 2 участвует В сПЛайсииГк

CACHDI- cache domain containing 1-участвует в трал спорте ленов кальция, влияющем на нейропередачу сигиалсв впеитральиой иерваон системе ubiquitin Kujueatiirg enzyme Е2 и receptor tyrosine kinase like orphan receptor 1

photphoglucomulase 1

EF-band calcium-binding domain-contrining protein 7

integrin subunit beta 3 binding protein alpha-1,3-g hrcosyttranstoriise forkhead ben protein D3

autophagy related AC cysteine peptidase dedicator of сутей inesis 7

angtepoietto like 3

ubiquitin specific peptidase 1

Сравнение генетического сцепления между LEPR и генами-соседями у четырех видов млекопитающих, ящерицы и птиц. Два первых столбца представляют блок генов у птицы и человека. Их последовательность инвертирована по сравнению с другими видами. Красным выделены гены, присутствие или отсутствие которых типично для человека и других видов, но не для птиц (GenBank, , см. дополнительные материалы online).

Таким образом, учитывая, с одной стороны, генетическое сцепление с геном LEPROT, транскрипт которого перекрывается с самим геном LEPR, а продукт (Leprot, или эндоспанин) участвует в созревании Lepr и включении в передачу сигналов самого лептина и соматотропного гормона, с другой — позиционирование LEPR у человека и птицы, можно заключить, что у шести исследованных видов LEPR в целом вовлечен в эволюционно высококонсервативные генетические сцепления нерегулярно, но в то же время расположен близко к некоторым из них, чем заметно отличается от гена MSTN по типу взаимосвязей с соседними генами. При этом LEPR входит в тесный контакт с эволюционно консервативными по синтении и генетическому сцеплению с блоками из нескольких десятков генов, которые участвуют в фундаментальных внутриклеточных процессах (в работе сигнальных систем, регуляции транскрипции, сплайсинге, функциях ассоциированных с цитоскелетом моторных белков, реакции на стресс и повреждения ДНК), а также связаны с высшей нервной деятельностью, что увеличивает вероятность негативных последствий редактирования гена LEPR посредством индукции двуцепочечных разрывов.

Ген N - ацетилгалактозаминилтрансферазы 17 ( GALNT17 ). Гликозилирование (добавление гликанов или углеводов к белкам, липидам или другим гликанам) представляет собой сложную посттрансляционную модификацию, которая играет решающую роль в функционировании клеток. Значительная часть генома человека (около 2 %) участвует в кодировании ферментов, вовлеченных в гликозилирование (36). В последние годы активно развивается направление, связанное с GnEd генов, кодирующих ферменты гликозилирования, которое получило название «генетическая гликоинженерия в клетках млекопитающих» (36). Изменения в гликозилировании связаны с различными неврологическими расстройствами, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, расстройства аутистического спектра и шизофрению (22, 23). О-гликозилирование муцинового типа модулирует секрецию и связывание с мембраной белков во всем организме и участвует в различных функциях, таких как межклеточные коммуникации, клеточная адгезия, взаимодействие хозяина с патогеном и иммунные реакции (36).

N-ацетилгалактозаминилтрансферазы Galnt-17 (GalNAc-T17) и Galnt-10 (GalNAc-T10) наиболее тесно связаны (идентичность последовательностей аминокислот составляет 70 %), они образуют ветвь на филогенетическом древе ферментов гликозилирования вместе с GalNAc-T7 (3537). По данным J. Raman с соавт. (37), GalNAc-T7 и GalNAc-T10 — единственные трансферазы с ограниченным предпочтением к гликопептидам, то есть субстратам, которые уже содержат GalNAc, добавленный другими изоформами. Как и его ближайшие соседи по аминокислотной последовательности, фермент GalNAc-T17 наиболее активен в отношении пептида Muc5ac (муцин-5АС), который частично гликозилировали GalNAc-T1 и GalNAc-T2 совместно, но не каждый из этих ферментов отдельно. Иными словами, GalNAc-T17 влияет на функцию гликозилирования муцина комбинацией GalNAc-T1 и GalNAc-T2, в отличие как от GalNAc-T7, так и от GalNAc-T10, каждый из которых может гликозилировать гликопептиды MUC5AC, образующиеся под действием GalNAc-T1 или GalNAc-T2, независимо друг от друга и от GalNAc-T17. Зависимость действия GalNAc-T17 от предварительного гликозилирования гликопептидов MUC5AC другими трансферазами позволяет предположить ее шаперонную функцию (21).

Анализ генетического сцепления гена GALNT17 у разных видов позволил обнаружить следующее. У кролика этот ген локализован в Хр6 и окружен генами, участвующими в формировании общей хроматиновой петли у разных видов млекопитающих ( CALN1 , AUTS2 ) (38). Блок генов, связанных с синдромом гиперсоциальности Вильямса-Бейрена, находится, по-види-мому, на других хромосомах кролика (Хр 7 и Хр 11), судя по результатам гибридизации их фрагментов с Хр 7 человека (39). Тесное генетическое сцепление между тремя генами — GALNT17 , CALN1 и AUTS2 сохраняется у всех шести видов, несмотря на их принадлежность к разным классам (табл. 2). Только у ящерицы в этот блок включена последовательность, 1124

кодирующая транспортную РНК ( TRNAI-GAU ).

2. Гены, окружающие ген N-ацетилгалактозаминилтрансферазы 17 GALNT17 в геномах кролика, человека, утконоса, крупного рогатого скота, прыткой ящерицы и птиц

Кролик (Хр 6) ] Человек (7q11.23) ] Утконос (Хр 17) ] КРС (Хр 25) ] Ящерица (Хр 15) ] Птицы (Хр 19)

|

CALN1 GALNT17 |

YWHAG ZP3 |

CALN1 GALNT17 |

TRNAH-GUG CALN1 |

CASTOR2 AUTS2 |

TYW1 CALN1 |

|

AUTS2 |

AUTS2 |

AUTS2 |

GALNT17 |

TRNAI-GAU |

GALNT17 |

|

GALNT17 CALN1 |

CASTOR2 |

AUTS2 |

GALNT17 CALN1 |

AUTS2 |

Примечание. В скобках указаны хромосомы, в которых локализован ген GALNT17 у исследованных видов: Хр — хромосома, КРС — крупный рогатый скот, У человека рассматривается участок хромосомы 7q11.23, в котором делеция или дупликация района связана с синдромом гиперсоциальности Вильямса-Бейрена.

Ген AUTS2 тесно сцеплен с геном GALNT17 , мутации по нему у человека ассоциированы с расстройствами аутистического спектра (ASD) (умственная отсталость, эпилепсия и многие другие) (38, 39), что позволяет предположить важность AUTS2 для фундаментальных этапов развития нервной системы. У мыши выявлена мутация T(5G2;8A1 (сокращенно 16Gso) — реципрокная транслокация, которая происходит между AUTS2 и GALNT17 и нарушает регуляцию обоих генов. Гомозиготы 16Gso воспроизводят некоторые фенотипы человека, связанные с мутациями AUTS2 (генетическая модель синдрома Дауна). В дополнение к аномалиям роста, строения черепа, обучения, памяти и поведения, гомозиготы 16Gso моделируют различные патологии мозжечка и гиппокампа, сходные с теми, которые ассоциируются с аутизмом и другими типами неврологических заболеваний человека, связанных с AUTS2 (39).

Caln1 — белок, обладающий высоким сходством с кальций-связыва-ющими белками семейства кальмодулинов, участвует в физиологии нейронов и потенциально важен для запоминания и обучения, локализован в Хр 5 мыши и в Хр 12 крысы (38). По данным ряда исследований, эти гены имеют некоторые общие характеристики регуляции (21, 38, 40). У пациентов с расстройствами аутистического спектра и синдромом гиперсоциальности (WBS) наблюдаются сходные нейропатологические фенотипы в мозжечке и гиппокампе, обнаруживаются изменения размеров червя мозжечка (41), который, как полагают, участвует в социальных взаимоотношениях (42), а также в гиппокампе, где выявлена аномальная синаптическая активность (43). Перекрывающиеся патологии указывают на важность этих двух областей мозга в общих фенотипах аутизма и гиперсоциальности и дополнительно подтверждают возможную функциональную связь между соседними генами.

Взаимосвязь между тремя генами, их вхождение в одну общую эволюционно консервативную хроматиновую петлю, наличие некоторых общих черт совместной регуляции свидетельствуют об определенной вероятности негативных последствий индивидуального редактирования каждого из них.

В районе комплекса генов, которые связаны с синдромом Вильямса-Бейрена, отмечается большое число структурных перестроек 7q11.23, описанных у человека в разных популяциях (44). Важным элементом внутри- и межпетельных перестроек хроматина, критически влияющим на экспрессию входящих в эти петли генов, является вовлечение в такие перестройки транспозонов (24, 45). Показано, что структурная изменчивость в пределах блока генов синдромом Вильямса-Бейрена влияет не только на экспрессию генов, образующих этот блок, но и на гены, локализованные на его флангах, и с определенной вероятностью на другие гены, с которыми гены, входящие в блок, имеют общие черты экспрессии (46). Авторы (46) делают вывод о том, что геномные перестройки могут приводить к изменениям конформации хроматина, которые распространяются далеко за пределы структурного варианта, тем самым изменяя профили генной экспрессии и влияя на фенотипическую изменчивость.

Сопоставление генетического сцепления генов, окружающих гены, тесно связанные с такими хозяйственно ценными признаками, как скорость прироста живой массы (гены миостатина и рецептора лептина MSTN и LEPR ), а также с повышенной социальной активностью ( GALNT17 ) у шести видов, принадлежащих к разным таксономическим классам (млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся) позволило получить следующие результаты. Для гена миостатина, экспрессия которого тканеспецифична и который является наиболее широко используемой мишенью геномного редактирования у животных сельскохозяйственных видов, характерно отсутствие выраженного постоянства генетического сцепления с генами-соседями у представителей разных классов. Ген рецептора лептина, изменчивость которого вносит существенный вклад в скорость прироста живой массы, экспрессируется в разных тканях и проявляет эволюционную консервативность генетического сцепления с соседними генами, а его последовательность перекрывается последовательностью его антагониста — гена LEPROT (Leptin Receptor Overlapping Transcript), участвующего в созревании самого рецептора лептина и рецептора соматотропного гормона. LEPR непосредственно включен в сигнальную систему и участвует в большом числе сигнальных путей, чем, вероятно, объясняется гибель эмбрионов (33 % случаев) у мышей, редактированных по этому гену (36). Ген GALNT17 принадлежит к многочисленному семейству ферментов гликозилирования, выполняет, по-видимому, функцию шаперона, экспрессируется во многих тканях, консервативно сцеплен у рассмотренных видов с такими генами, как AUT2 (ген предрасположенности к аутизму 2) и GALN1 (кальнейрон 1, кальций-связывающий белок CABP8), образует вместе с ними общую хроматиновую петлю, и любое изменение транскрипции его соседей влияет на собственную экспрессию N-ацетилгалактозаминилтрансферазы (21, 40). Этот комплекс генов эволюционно консервативен у всех рассмотренных видов, причем у большинства из них (за исключением кролика) он находится на фланге эволюционно консервативного блока генов, в котором делеция или дупликация связаны с синдромом гиперсоциальной активности Вильямса-Бейрена. Редактирование гена GALNT17 выявило невозможность получения гомозигот по нокауту CALNT17 у линейных мышей C57BL/6J в связи с их массовой гибелью (21). Это удалось только у потомков F 1 от межлинейного скрещивания C57BL/6J ½ C3H/He. Такая зависимость летальности нокаута по гену CALNT17 от генотипической среды свидетельствует о сложности генных сетей с его участием. Транскриптомный и протеомный анализы выявили снижение гликозилирования муцинов и синтеза гепарансульфата в развивающемся мозжечке, наряду с нарушением центральных путей дифференцировки нейронов, развития аксонов и передачи синаптических сигналов, а также снижение экспрессии AUTS2 (21). По-видимому, у животных сельскохозяйственных видов по сравнению с культурными растениями получение положительного результата при геномном редактировании может осложняться выраженной у млекопитающих эволюционной консервативностью вхождения генов в общие хроматиновые петли и их подразделенностью на включающие «старые» и «молодые» гены (47), что гораздо менее типично для растений (7).

Итак, результаты, которые мы получили в настоящей работе с использованием депонированных данных GenBank и программ Gene Advanced Search Builder с сортировкой по хромосоме (Sort by Chromosome), свидетельствуют о важности и необходимости подробного анализа структурно-функциональной организации участка генома, в котором локализована потенциальная мишень геномного редактирования, для уменьшения вероятности нежелательных последствий. Можно ожидать, что выраженные модификации экспрессии других генов, как близких по локализации, так и удаленных от мишени редактирования, будут относительно чаще встречаться при изменении генов, экспрессирующихся в разных тканях, принадлежащих к сигнальным системам, тесно сцепленных с генами-соседями (как ген рецептора лептина LEPR) или входящих в хроматиновые петли и топологически ассоциированные домены, в которых модификация одного компонента может приводить к каскаду нежелательных изменений в экспрессии других генов, как в случае редактирования GALNT17.

Авторы выражают искреннюю благодарность к.б.н. Ларисе Михаиловне Федоровой за интерес, проявленный к работе, плодотворную дискуссию и полезные советы при подготовке статьи к опубликованию.