Потери продолжительности и качества жизни населения России

Автор: Иванова Алла Ефимовна, Михайлов Александр Юрьевич, Семенова Виктория Георгиевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здоровье населения

Статья в выпуске: 3 (45), 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексной оценки потерь в здоровье населения России на основе разных источников данных: официальной статистики смертности, данных об инвалидности из Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, а также обязательного медицинского страхования Данные Фонда о медицинской помощи. В социально неблагополучных регионах потери выше не только из-за преждевременной смертности, но и в результате болезней, ограничивающих жизнедеятельность и приводящих к инвалидности.

Короткий адрес: https://sciup.org/14347732

IDR: 14347732

Текст научной статьи Потери продолжительности и качества жизни населения России

А.Е.Иванова, А.Ю.Михайлов,В.Г.Семенова

Потери продолжительности и ьочестВо жизни населений России

В течение ХХ века, прежде всего в развитых странах мира, по мере успехов в снижении смертности от управляемых причин, на первый план выступали задачи не только удлинения сроков жизни, но увеличение ее продолжительности в здоровом состоянии без болезней и связанных с ними ограничений жизнедеятельности (инвалидности). Дальнейшее сокращение смертности, приведшее к тому, что подавляющее большинство населения доживает до преклонных возрастов и соответственно до патологии, присущей этому периоду жизни, актулизировали задачу сохранения остаточного потенциала здоровья и улучшения качества жизни больных с хроническими заболеваниями и инвалидов. Для развитых стран, в которых доля пожилых людей достигает 1/4– 1/3 всего населения, вопросы качества жизни как характеристики здоровья населения наиболее значимы.

В связи с этим следует отметить, что для России, имеющей существенные резервы снижения преждевременной смертности, с одной стороны, и высокую распространенность забо-

леваний, сопровождающихся выраженными ограничениями жизнедеятельности – с другой, актуальной проблемой здравоохранения является увеличение продолжительности жизни, в том числе в здоровом состоянии – без болезней и инвалидности.

В соответствии с постановкой новых задач здравоохранения развивался методический инструментарий, позволявший осуществлять мониторинг выполнения задач и оценивать эффективность деятельности. Общая логика развития методических подходов была связана с более детальной оценкой последствий болезней, влияющих на качество жизни. Вместе с тем, единой методической конструкцией оставались демографические модели, описывающие процесс дожития когорты в разных состояниях здоровья [1. С. 6–62; 6; 7. P. 182–201].

Центральной проблемой для России остаются потери продолжительности жизни, обусловленные преждевременной смертностью. Понятие «преждевременная смертность» является условным и используется исключительно в аналитических целях.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила рассматривать случаи смерти до возраста 70 лет как преждевременные, что позволяет уточнить цели по снижению смертности и мониторировать эффективность деятельности систем здравоохранения в терминах снижения «не-дожитых лет потенциальной жизни». Предполагалось, что с ростом продолжительности жизни в мире возрастная граница в 70 лет будет сдвигаться к более старшим группам населения.

Анализ тенденций российской смертности свидетельствует, что крайне неблагоприятным, особенно в экономическом контексте, обстоятельством является «омоложение» потерь, обусловленных преждевременной смертностью: если в 1989 г. минимум потерянных лет потенциальной жизни (ПГПЖ 1 ) был зафиксирован у мужчин дотрудоспособных и женщин посттрудоспособных возрастов, то к 2007 г. произошел сдвиг их максимума в трудоспособные возраста, наблюдаемый и у мужчин, и у женщин, причем потери в трудоспособных возрастах превышают таковые в посттрудоспособных – возрасте естественных массовых смертей – на 40% в мужской и на 20% в женской популяции.

Таким образом, рост потерь российского населения вследствие преждевременной смертности определялся населением трудоспособных возрастов, ПГПЖ которых выросли на 49,2% в мужской и на 44,5% в женской популяции, при этом потери населения дотрудоспособных возрастов снизились на 34,8 и на 36,7%, а у лиц посттрудоспособных возрастов – на 3,1 и 11,8% соответственно.

Рост потерь среди трудоспособного населения был обусловлен всем спектром ведущих причин смерти, кроме новообразований, причем опережающими темпами росли потери, обусловленные экзогенной, полностью предотвратимой в этих возрастах патологией – болезнями органов дыхания (в 2,2 раза и на 75% у мужчин и женщин соответственно), пищеварения (в 3,4 и 4 раза), инфекционными заболеваниями (в 2,8 и 4,3 раза соответственно) (табл. 1).

Рост потерь обусловлен маргина-зизацией общества, снижением качества населения, расширением слоя лиц, слабо социально адаптированных и дезадаптированных [2; 4. С. 359–372; 5. С. 217–244]. Об этом свидетельствует сам спектр причин смерти, потери от которых в трудоспособных возрастах выросли максимально: повреждения с неопределенными намерениями, алкогольные и неалкогольные отравления, другие болезни сердца, обусловленные кардиомиопатиями явно и неявно алкогольной этиологии, пневмонии, алкогольные циррозы печени, туберкулез. Об этом же свидетельствует кратный рост потерь во всех возрастах, обусловленный смертностью от неточно обозначенных состояний – ухудшение статистики смертности является маркером ухудшения качества населения, расширением слоя лиц, истинная причина смерти которых не интересует ни близких, ни общество в целом.

В 2005–2007 гг. произошли позитивные сдвиги, затронувшие все возрастные группы, причем максимально – на 17,4% в мужской и 14,7% в женской популяции – снизились потери трудоспособного населения,

Таблица 1

Вклад ведущих причин смерти в ПГПЖ людей в возрасте 20–59 лет в 1989–2007 гг.

|

Внешние причины смерти |

1989 |

2005 |

2007 |

|||

|

ПГПЖ на 1000 населения |

% |

ПГПЖ на 1000 населения |

% |

ПГПЖ на 1000 населения |

% |

|

Мужчины

|

Все причины |

189,5 |

100,0 |

342,2 |

100,0 |

282,8 |

100,0 |

|

Болезни системы кровообращения |

45,6 |

24,1 |

96,4 |

28,2 |

77,5 |

27,4 |

|

Травмы и отравления |

87,9 |

46,4 |

136,8 |

40,0 |

112,1 |

39,6 |

|

Новообразования |

29,4 |

15,5 |

23,5 |

6,9 |

22,8 |

8,1 |

|

Болезни органов дыхания |

6,2 |

3,3 |

18,4 |

5,4 |

13,6 |

4,8 |

|

Болезни органов пищеварения |

5,4 |

2,8 |

21,0 |

6,1 |

18,6 |

6,6 |

|

Инфекции |

5,4 |

2,8 |

17,0 |

5,0 |

15,3 |

5,4 |

|

Неточно обозначенные состояния |

3,1 |

1,6 Женщины |

18,5 |

5,4 |

14,5 |

5,1 |

|

Все причины |

60,0 |

100,0 |

101,6 |

100,0 |

86,7 |

100,0 |

|

Болезни системы кровообращения |

15,6 |

26,0 |

29,2 |

28,7 |

23,1 |

26,6 |

|

Травмы и отравления |

14,6 |

24,3 |

26,7 |

26,3 |

22,1 |

25,5 |

|

Новообразования |

18,1 |

30,2 |

17,7 |

17,4 |

17,3 |

20,0 |

|

Болезни органов дыхания |

2,0 |

3,3 |

4,4 |

4,3 |

3,5 |

4,0 |

|

Болезни органов пищеварения |

2,1 |

3,5 |

9,8 |

9,6 |

8,5 |

9,8 |

|

Инфекции |

0,9 |

1,5 |

4,0 |

3,9 |

3,9 |

4,5 |

|

Неточно обозначенные состояния |

0,7 |

1,2 |

4,0 |

3,9 |

3,1 |

3,6 |

у лиц до- и посттрудоспособных возрастов темпы снижения ПГПЖ были существенно ниже (на 7,2% и 4,8% в самой младшей и на 12,2% и 13,5% в самой старшей возрастной группе), причем у лиц трудоспособных возрастов это снижение, как и предшествующий рост, были обусловлены всеми ведущими причинами смерти.

Эти позитивные сдвиги определяются не столько целенаправленными мероприятиями (Национальный проект в области здравоохранения, разработанные в рамках Концепции демографического развития меры по снижению смертности), сколько общим оздоровлением социально-экономического климата в стране, созданием новых рабочих мест, снижением безработицы. Об этом свидетельствует, с одной стороны, то обстоятельство, что у населения до- и посттрудоспособных возрастов позитивные тенденции сложились до 2006 г., причем ощутимого ускорения этих тенденций после принятия означенных мер не наблюдалось. У лиц трудоспособных возрастов позитивные тенденции сложились в период реализации этих мероприятий, в 2005–2007 гг., однако опережающими темпами снижались потери не от тех причин, на которые они были направлены: так, среди сердечно-сосудистых заболеваний максимальными темпами снижались потери от других болезней сердца, обусловленные кардиомиопатиями явно и неявно алкогольной этиологии, минимальными – цереброваскулярные болезни; темпы снижения дорожно-транспортных происшествий среди травм и отравлений были минимальными.

Практически полная обусловленность всех негативных тенденций ПГПЖ социально-экономическими катаклизмами (гайдаровская «шоковая терапия» начала 1990-х годов, дефолт 1998 г.) внушает опасения в стабильности сложившихся позитивных тенденций, особенно в условиях глобального экономического кризиса.

В отношении регионального распределения потерь российского населения следует отметить несколько обстоятельств.

Региональный профиль ПГПЖ существенно менялся с возрастом, в основном – при переходе от до-трудоспособных к трудоспособным возрастам. Об этом свидетельствуют относительно низкие коэффициенты ранговой корреляции между региональным профилем ПГПЖ в возрастах до 19 лет включительно и 20–59летними, составившие 0,47 в мужской и 0,64 в женской популяции (против 0,87 и 0,86 для трудоспособного и посттрудоспособного населения). Эти различия обусловлены тем, что в младшей возрастной группе отмечается специфический региональный вектор «благополучный европейский запад – неблагополучный восток». Характерной чертой регионального профиля потерь населения младших возрастов является отсутствие северокавказских национальных республик в группе наиболее благополучных территорий – они занимают существенно худшие позиции, нежели по общим потерям населения. С другой стороны, в десятку территорий с самыми низкими уровнями потерь в младших возрастах входят некоторые регионы Северо-Запада, общее положение которых далеко от благополучия.

Позиции той или иной территории в ряду российских регионов в подавля- ющей степени определяются уровнем потерь в трудоспособных возрастах, о чем свидетельствуют очень высокие коэффициенты ранговой корреляции (0,99 и 0,98 соответственно) между региональным профилем общих потерь и потерь в трудоспособных возрастах. При этом, помимо сложившегося вектора «благополучный запад – неблагополучный восток», формируется европейский вектор «благополучный юг – неблагополучный север», который в общем сохраняется и в посттрудоспособных возрастах.

Если у мужчин перевес в потерях в трудоспособных возрастах над таковыми у посттрудоспособных обусловлен всеми российскими территориями, то у женщин на 11 территориях сформировалось обратное соотношение. В целом можно утверждать, что чем выше перевес потерь в трудоспособных возрастах над пожилыми, тем выше общий уровень потерь в том или ином регионе.

Уровень потерь в российских территориях характеризуется высокой возрастной диспропорциональностью: так, в мужской популяции только 14 (17,3%), а в женской – только 13 (16%) территорий отличались пропорциональностью формирования потерь на всем возрастном диапазоне. При этом наиболее часто резкие несоответствия рангу территории как по уровню общих потерь, так и по их уровню во взрослых возрастах наблюдались для младшей возрастной группы.

К 2007 г. в России по уровню потерь населения вследствие преждевременной смертности и возрастному профилю их формирования выявилось 5 групп территорий. К благополучным по уровню потерь мужчин относятся 22 (27,2%) российских территорий, в женской популяции – 21 (25,9%). К не- благополучным и в мужской, и в женской популяции относятся 34 (или 42%) российских территорий. К полюсным группам, в которые входят территории с максимально низким или максимально высоким уровнем потерь, относятся 8 (9,9%) против 16 (19,8%) территорий у мужчин и 7 (8,6%) против 15 (18,5%) территорий у женщин.

Социально-экономическое развитие региона как фактор сокращения потерь от преждевременной смертности проявляет себя аналогичным образом и в отношении потерь за счет инвалидности. Общая закономерность сводится к следующему – чем более в социально-экономическом отношении развита территория, тем выше в ней продолжительность жизни и тем больше продолжительность жизни в здоровом состоянии. На примере трех российских территорий с разными уровнями социально-экономического развития получены следующие результаты: продолжительность жизни в здоровом состоянии (без инвалидности) составляет у мужчин Смоленской об- ласти 51,1 год, Саратовской – 56,4 года, Ханты-Мансийского АО – 59,8 года; у женщин – 64,5 года в Смоленской, 69,5 лет – в Саратовской, 70,4 года – в Ханты-Мансийском АО (табл. 2).

Чем беднее территория, тем в большей степени инвалидность выполняет функции дополнительной социальной поддержки населения, что завышает потери на всей возрастной шкале. Чем территория более состоятельна экономически, тем ниже инвалидность, прежде всего в детских и трудоспособных возрастах. Вместе с тем, на пожилые группы эта закономерность не распространяется, что завышает потери за счет инвалидности в благополучных регионах в сравнении с территориями со средним уровнем экономического развития.

С учетом проведенной кластеризации российских регионов, результаты в отношении потерь здоровой жизни за счет инвалидности, полученные на трех территориях, оказываются репрезентативны для 57 из 76 рассмотренных российских территорий. Это

Таблица 2

Оценки потерь за счет инвалидности в различных типах территорий на примере Смоленской, Саратовской области и Ханты-Мансийского АО

|

Субъекты РФ |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

Ожидаемая продолжительность жизни без инвалидности, лет |

Ожидаемая продолжительность жизни в состоянии инвалидности, лет |

Доля ожидаемой продолжительности жизни, прожитой в состоянии инвалидности, % |

|

Смоленская область* |

55,2 |

Мужчины 51,1 |

4,1 |

7,5 |

|

Саратовская область** |

59,2 |

56,4 |

2,9 |

4,9 |

|

Ханты-Мансийский АО*** |

63,7 |

59,8 |

3,9 |

6,2 |

|

Смоленская область* |

70, 0 |

Женщины 64,5 |

5,5 |

7,9 |

|

Саратовская область** |

72,7 |

69,5 |

3,2 |

4,4 |

|

Ханты-Мансийский АО*** |

74,8 |

70,4 |

4,4 |

5,9 |

* Данные за 2003 г.; ** Данные за 2004 г.; *** Данные за 2006 г.

территории, представляющие разные типы формирования здоровья населения: Смоленская область – экономически депрессивная территория с низкой продолжительностью жизни; Саратовская область – с показателями смертности и условиями их формирования, близкими к общероссийским; Ханты-Мансийский АО – экономический донор с высокими уровнями продолжительности жизни.

В потерях здоровой жизни за счет инвалидности значимую роль играют те заболевания, которые практически не существенны как причины смерти. Это прежде всего болезни нервной системы, которые определяют 8,0% всех потерь у мужчин и 9,9% – у женщин, занимая второе место среди причин сокращения здоровой жизни вследствие инвалидности. Заметную роль играют психические расстройства (5,1–3,1%), чей вклад в потери здоровой жизни за счет инвалидности близок к таковому от болезней органов дыхания или пищеварения, особенно у мужчин, хотя в структуре причин смерти их значимость несопоставима. Болезни эндокринной системы и костно-мышечной системы также заметны среди причин сокращения здоровой жизни из-за инвалидности (от 2 до 3%), при этом среди причин смерти их значимость втрое – вчетверо ниже.

Оценки потерь здоровой жизни за счет инвалидности, полученные на основании официально зарегистрированного числа инвалидов, нуждаются в уточнении. Проведенные исследования на отдельных территориях свидетельствуют, что существует недоучет инвалидности [3. С. 83–114]. Вместе с тем, часть лиц, имеющих официальный статус инвалида, в действительности имеет лишь незначительные ограничения жизнедеятельности, или не имеет их вовсе. Таким образом, с одной стороны, реальное число инвалидов, если исходить из международных критериев инвалидности, существенно (примерно вдвое) занижено, с другой – среди официально признанных инвалидами некоторое число (около 10%) не соответствуют этим критериям.

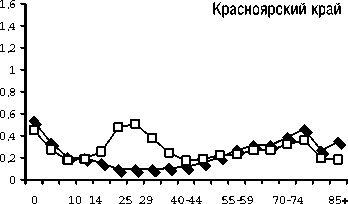

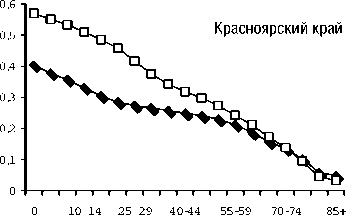

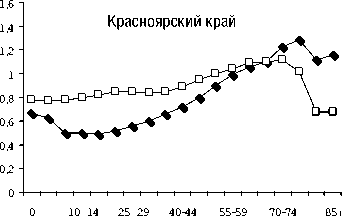

Потери за счет заболеваемости, в том числе в связи с госпитализацией, практически не учитываются при характеристике общих потерь населения вследствие нездоровья. Это связано с отсутствием до последнего времени информационных возможностей для проведения подобных расчетов. Лишь развитие полицевой статистики обращаемости за медицинской помощью в рамках ОМС позволило сделать первые шаги в этом направлении. Анализ информации, содержащейся в базе данных ОМС, позволяет выявить конкретные группы риска заболеваемости в каждом регионе, оценить расходы на лечение отдельных заболеваний, изучить сезонность обращаемости населения за отдельными видами медицинской помощи. Такой подход к анализу заболеваемости населения позволяет оценивать эффективность конкретных профилактических мероприятий. Сведения о частоте госпитализаций и их длительности могут быть использованы также для характеристики потерь здоровой жизни в связи с заболеваниями. В сравнительном анализе были использованы данные Красноярского края, где госпитализации финансируются как из источников ОМС, так и из бюджета, и данные Свердловской и Пензенской областей, где существует одноканальное финансирование из источников ОМС.

Повозрастная структура госпитализаций близка к повозрастной структуре обращаемости населения в амбулаторно-поликлинические учреждения, т.е. отражает структуру повозрастной заболеваемости.

Общие закономерности частоты госпитализаций характеризуются максимальными ее уровнями у детей до 1 года и снижением к интервалу 10–14 лет. Вплоть до этого возраста закономерности у мужчин и женщин едины. Начиная с подросткового возраста ситуация кардинально меняется. У мужчин частота госпитализаций продолжает сокращаться, достигая минимальных значений в возрастах 20–44 года, тогда как у женщин резко растет, при этом максимум отмечается в интервале 25–29 лет, после чего вновь отмечается спад частоты госпитализаций, и в возрастах старше 45 лет показатели мужчин и женщин выравниваются. Повторный подъем частоты госпитализаций отмечается в пожилых группах населения с достижением второго пика в интервале 75–79 лет и у мужчин, и у женщин. Отмеченные закономерности в целом определяются возрастными изменениями здоровья населения, при этом гендерные особенности связаны с реализацией репродуктивных функций женщин.

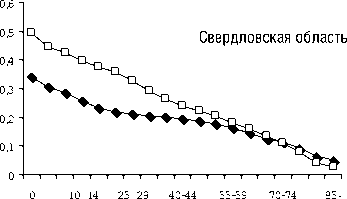

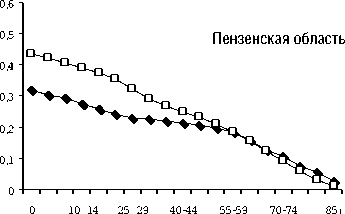

На отдельных территориях возможны специфические особенности, не нарушающие, впрочем, главной закономерности (рис. 1). Закономерности частоты госпитализаций в Свердловской области отличаются в двух отношениях. Во-первых, на первом году жизни на одного ребенка приходится 1,13–1,44 случая госпитализаций, что практически вдвое выше, чем в Красноярском крае, что, по-видимому, отражает специфику выхаживания новорожденных и организационные технологии снижения младенческой смертности в области. Эта гипотеза подтверждается тем, в частности, что по данным 2007

♦ мужчины —□—женщины

♦ мужчины —□—женщины

—♦— мужчины —□—женщины

Рис. 1. Частота госпитализаций (число случаев на 1 человека соответствующего пола и возраста)

г. показатели младенческой смертности в Свердловской области в 1,5 раза ниже, чем в Красноярском крае. Второе исключение составляют женщины репродуктивного возраста, у которых частота госпитализаций в Свердловской области до полутора раз ниже, чем в Красноярском крае. Поскольку это не связано с существенно более низкой рождаемостью в области, природа данных различий заключается именно в организационных технологиях и должна неизбежно сказаться на таком параметре, как длительность госпитализаций. Во всех остальных возрастах показатели частоты госпитализации и их возрастные тенденции довольно близки.

Ситуация в Пензенской области и по показателям возрастной госпитализации, и по гендерной специфике ближе к ситуации в Красноярском крае, чем в Свердловской области. Единственное, что отличает область – сокращение частоты госпитализаций в старших возрастных группах до минимальных значений. Нельзя не отметить, что аналогичные процессы отмечаются и в других рассматриваемых регионах, однако сокращение в них не так выражено, и начинается для возрастной группы старше 80 лет, тогда как в Пензенской области на десятилетие раньше, т.е. уже с 70-летнего возраста. Отмеченный факт нельзя оценивать ни в позитивном, ни в негативном ключе вне контекста здоровья пожилого населения и наличия альтернативных круглосуточному стационару форм оказания помощи в пожилых и старческих возрастах. Вместе с тем, существенным аргументом в пользу выбранной территорией стратегии является факт более высокой продолжительности жизни в Пензенской области и в сравнении со Свердловской областью, и тем более с Красноярским краем.

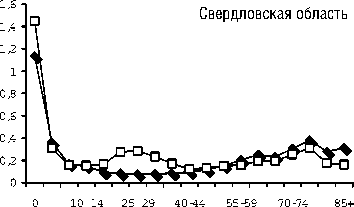

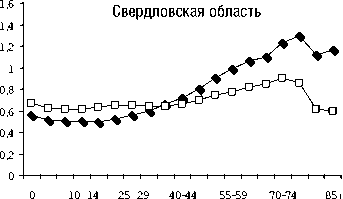

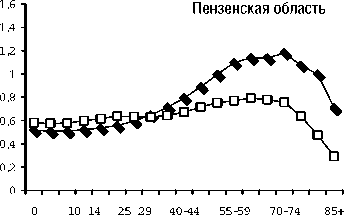

Потери за счет госпитализаций определяются не только частотой событий, но и их длительностью. Особенности госпитализаций детей первого года жизни в Свердловской области и Красноярском крае проявляются при характеристике длительности пребывания в стационаре. Среди всего детского населения длительность гос- питализаций детей первого года жизни максимальна в Красноярском крае и минимальна в Свердловской области. Таким образом, с точки зрения формирования потерь и их экономической оценки более высокая частота госпитализаций компенсируется в среднем их меньшей длительностью и наоборот.

0 10_14 25_29 40-44 55-59 70-74 85+

♦ мужчины —□—женщины

0 1014 2529 40-44 55-59 70-74 85+

♦ мужчины —□—женщины

0 1014 2529 40-44 55-59 70-74 85+

♦ мужчины —□—женщины

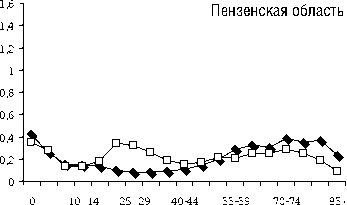

Рис. 2. Длительность госпитализаций (число дней в среднем у госпитализированных данного возраста и пола)

♦ мужчины —□—женщины

—♦— мужчины —□— женщины

—♦— мужчины —□—женщины

—♦— мужчины —□— женщины

—♦— мужчины —□—женщины

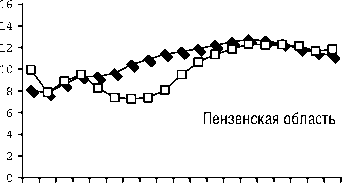

Рис. 3. Потери продолжительности здоровой жизни за счет госпитализаций, лет

♦ мужчины —□—женщины

Рис. 4. Доля потерь здоровой жизни за счет госпитализаций в ожидаемой продолжительности жизни, %

Аналогичная закономерность проявляется и для женщин репродуктивного возраста. В Красноярском крае на фоне повышения частоты госпитализаций длительность снижается до 7-8 дней, в Свердловской области при более низкой частоте госпитализаций средняя длительность составляет 10-11 дней.

Общей закономерностью является рост средней длительности пребывания в стационаре на фоне повышения частоты госпитализаций от трудоспособных к пожилым возрастам (рис. 2). В свою очередь, оба эти фактора оп- ределяют рост потерь за счет заболеваний с возрастом, что полностью соответствует закономерностям ухудшения здоровья населения.

Оценка потерь здоровой жизни за счет госпитализаций составила при рождении 0,3–0,4 года для мужчин и 0,5–0,6 года для женщин. Масштабы потерь были рассчитаны для группы территорий (Красноярский край, Свердловская область, Пензенская область) с уровнями продолжительности жизни, близкими к среднероссийским, сходными условиями, определяющими доступность стационарной помощи (параметры частоты госпитализаций) и качество ее оказания (параметры длительности госпитализаций). Таким образом, полученные результаты сравнительно репрезентативны примерно для половины территорий России (рис. 3, 4).

Может показаться, что потери, об- условленные заболеваемостью, очень низки, в сравнении, например, с потерями за счет преждевременной смертности и инвалидности. Вместе с тем, следует учитывать как минимум два обстоятельства. Во-первых, учтены потери только за счет пребывания в круглосуточных стационарах, дневные стационары и прочие аналогичные формы авторами на данном этапе анализа не рассматривались. Во-вторых, не производилась оценка потерь вследствие заболеваемости, не потребовавшей госпитализаций. Вместе с тем, говорить о здоровой жизни при заболевании, потребовавшем обращения за медицинской помощью, не приходится, и случаи поликлинического обслуживания по поводу заболеваний и травм также имело бы смысл учитывать на следующих этапах исследования. Тем более, как показал анализ, госпитализации по поводу заболеваний составляют лишь 1/10 часть всех обращений за медицинской помощью, а длительность случаев поликлинического обслуживания не намного уступает длительности госпитализаций.