Потери в рыбном секторе в контексте устойчивого развития: обеспечение качества и безопасности как факторы снижения

Автор: Донскова Л.А.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 2 (96), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований и основные выводы по проблеме образования потерь и отходов в рыбном секторе. Вклад рыбного сектора в обеспечение устойчивого развития мог быть значительно весомее, однако ряд причин, среди которые имеют место быть потери и образование отходов являются одним из препятствий. Проанализированы и систематизированы их причины на каждом этапе производственно-сбытовой цепи. Установлено, что послепромысловый этап характеризуется высоким уровнем потерь и образования побочных продуктов - до 70%. Ухудшение качества и безопасности рыбы на данном этапе способствует потери важного в питании источника полноценного белка, за счет физического изъятия из оборота продукции. Решение проблемы должно быть комплексным, охватывать все звенья производственно-сбытовой цепи.

Рыба, ценность, потери, порча, качество, безопасность, факторы, снижение, устойчивое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/170197486

IDR: 170197486 | DOI: 10.24412/2411-0450-2023-2-136-141

Текст научной статьи Потери в рыбном секторе в контексте устойчивого развития: обеспечение качества и безопасности как факторы снижения

Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых, результаты которых отражены в учебной и научной литературе, доказано, что рыба и рыбные продукты являются уникальным продуктом с точки зрения пищевой ценности и полезности для питания населения. Высокую пищевую ценность рыбы и рыбной продукции обеспечивает наличие биологически эффективного жира и минеральных веществ, но, главное свойство рыбы, это конечно высокое содержание белка, содержащего все незаменимые аминокислоты, что обусловливает ключевую роль рыбы в обеспечении продовольственной безопасности как источника продовольствия, а для населения многих стран и, как средства к существованию и получения дохода.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует не менее трех порций рыбы в неделю, при этом, считая, что порция – это 100 г рыбного филе без кожи, костей и дополнительных нерыбных ингредиентов.

Статистические данные свидетельствуют, что в течение более 60 лет темпы роста видимого потребления пищевой рыбы в мире значительно превышали темпы роста населения, и, если в 1961 году потребление рыбы на душу населения составляло 9,0 кг, то в 2018 году уже 20,5 кг [1]. Популяризации рыбы в питании населения способствовали такие факторы, как увеличение объемов производства, развитие технологий холодильной обработки, транспортирования и сбыта, распространение информации среди населения о рыбной продукции как продукта полезного для здоровья, не относящегося к высококалорийным продуктам и другие факторы.

По данным Федерального агентства по рыболовству, в 2021 году потребление рыбы и рыбопродуктов Российской Федерации в среднем в год составило 22,4 кг на одного человека [2]. Российские аналитики отмечают, что полезный продукт входит в меню 88% взрослого населения, при этом четко выделяются две модели потребления: «советская», характерная в основном для взрослого населения, имеющая склонность и приверженность к мороженой рыбе и «современная», присущая молодым людям, избегающим чистку рыбы, ее потрошение, разделку и приготовление в домашних условиях и выбирающим готовую продукцию с доставкой на дом.

Следует отметить, что промышленное рыболовство представляет собой уникальную систему производства продуктов питания, сортамент, который насчитывает тысячи позиций. Это единственный продовольственный сектор, в котором производство основано на природном биоразнообразии. В начале января Росрыболовство подвело предварительные итоги 2022 года, заявив, что всего в России выловили 4,8 млн тонн рыбы, при этом, большую часть в Дальневосточном регионе. Всего же в мире было произведено порядка 179 млн тонн рыбы, при этом 156 млн тонн было использовано для потребления человеком, а 22 млн тонн были направлены для переработки и удовлетворения непродовольственных целей (корм, мука и др.) [2].

Таким образом, сектор рыболовства и аквакультуры вносит весомый вклад в достижение всех целей устойчивого развития, вместе с тем, эксперты отмечают, что этот вклад мог бы быть значительно масштабнее, чем в настоящее время. Раскрытию его потенциала препятствуют такие проблемы, как незаконный, промысел, перелов рыбы, ухудшение состояния окружающей среды и экосистем и, в значительной мере, потери и порча рыбной продукции [3].

Потери и порча в секторе рыболовства представляют собой значительную проблему для современных продовольственных систем, вне зависимости от уровня экономического развития страны, масштабов ее рыболовной отрасли или развитости производственно-сбытовой цепочки указывают эксперты ФАО/ВОЗ [1, 3]. Данная проблема сохраняет остроту несмотря на все усилия, предпринимаемые последние два десятилетия в рамках Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО (статья 11.1 - Ответственное использование рыбы). По оценкам экспертов, общая доля потерь и порчи рыбы и морепродуктов, предназначенных в пищу, почти в два раза превышает долю потерь и порчи мясной продукции, что связано, главным образом, с тем, что данная продукция является крайне скоропортящейся. Данные потери и отходы - это удар не только по доходам рыбаков, переработчиков и продавцов, но и по продовольственной безопасности и питанию [3].

В связи с чем, изучение вопросов, связанных с потерями и образованием отходов в рыбном секторе, и выявлению места в ряду причин их образования вопросов качества и безопасности, собственно, и составили предмет наших исследований, результаты которых отражены в данной публикации.

По опубликованным, еще в 2012 году данных ФАО, объем потерь и порчи пищевой продукции в мире составлял около 1,3 млрд тонн, т.е. почти треть всего производимого продовольствия, которое могло бы быть направлено на обеспечение населения продуктами, что очень важно при одновременном наличии 690 миллионов человек, т.е. почти 9% населения планеты, голодающих в разных регионах планеты. Продовольственные потери - это серьезная общемировая проблема, решение которой предусмотрено задачей 12.3 ЦУР - к 2030 году сократить вдвое количество отходов [4].

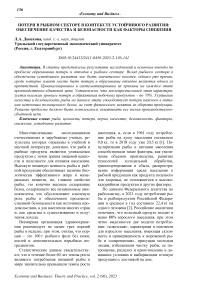

Потери и порча рыбной продукции в рыбном секторе в целом составляет 35% от количества рыбы, доставляемой в порт, причем от 9 до 15% этих потерь приходится на долю выброшенной рыбы в море, главным образом при траловом промысле [1, 4]. На рисунке 1 представлена информация, свидетельствующая о наличии продовольственных потерь в различных отраслях пищевой промышленности. Информация, полученная в результате экспертной оценки, принципиально отличается от данных, приводимых Росстатом, согласно которым продовольственные потери не превышают 1%, и в среднем по четырем отраслям составляют 0,6% [5].

Рис. 1. Оценка продовольственных потерь в ключевых отраслях пищевой промышленности РФ [5]

Представляет научно-практический интерес изучение вопросов, связанных с образованием потерь и отходов на разных этапах производственно-сбытовой цепи в рыбном секторе. В таблице 1 представлена сравнительная информация о потерях на различных этапах производственно- сбытовой цепи в мясном животноводстве и рыбном секторе. Представлены средние значения, эксперты отмечают, что данные могут достигать до 45% на первом этапе в рыболовстве, и, например, до 30% на этапе реализации готовой продукции.

Таблица 1. Потери по этапам цепи [6]

|

Сектор пищевой промышленности / Этапы производственно-сбытовой цепи |

Мясное животно водство |

Рыболовство |

|

Выращивание и сбор, вылов |

20-30% |

20-30% |

|

Обработка и переработка |

1-5% |

5-20% |

|

Транспортирование и хранение |

10-15% |

10% |

|

Реализация |

5% |

5-10% |

На основе литературных данных были проанализированы и систематизированы причины потерь и образования отходов в рыбном секторе, информация представлена в таблице 2.

Таким образом, вклад в образование потерь и отходов вносят все участники производственно-сбытовой цепи.

Значимость и масштабность обозначенной проблемы подчеркивается различными фактами, например, по данным Андрияновой [7] около 30 млн т общего мирово- го вылова теряется в виде отходов при производстве рыбной продукции. Примером этого служат и результаты анализа работы некоторых предприятий, которые показали, что из общего объема вылова горбуши и выращивания толстолобика в 2019 году на первичную переработку было направлено 85 и 70% рыбы соответственно, при этом было получено 39 и 52% практически невостребованных вторичных продуктов разделки [8].

|

Таблица 2. Причины поте |

рь и образования отходов в рыбном секторе [1-4] |

|

Этап продовольственной цепочки |

Потери и причины |

|

Этап до вылова |

Одним из самых серьезных препятствий для увеличения производства и расширения и развития торговли рыбой является наличие широкого спектра болезней гидробионтов, причиной которых являются биологические и экологические факторы. |

|

Промысловый этап |

Причинами потерь на данном этапе являются следующие: применение не полностью селективных способов и орудий лова, отсутствие или наличие плохих условий хранения добытой рыбы на борту, использование ненадлежащих способов первичной обработки рыбы. На этом этапе образуется большая часть потерь, что связано, не только с перечисленными условиями, но и отсутствием возможности контроля видов рыбы, попадающих в сеть. Нежелательная рыба, выбрасываемая при коммерческом рыболовстве, является потерей с точки зрения богатого источника пищевого белка, а также запасов тех видов, которые, даже если они имеют низкую рыночную стоимость, тем не менее могут быть жизненно важными компонентами морской экосистемы. По оценкам исследования ФАО, ежегодные выбросы от глобального морского промысла могут составлять 10-12%. На этом этапе потери могут достигать до 20% первичного сырья. |

|

Логистика: хранение и транспортирование |

Высокие количественные и качественные потери обусловлены принадлежностью рыбы к категории особо скоропортящейся продукции. Это один из наиболее рисковых этапов в производственно-сбытовой цепи, который может быть усилен еще и удлинением пищевой цепочки, сбоем в работе холодильного оборудования, погодными условиями, наличием патогенных микроорганизмов в рыбе, несоответствием санитарных условий транспортных средств и другими. В целом на этапе транспортировки на сушу утрачивается до 1‒3% рыбы. |

|

Переработка и упаковка рыбы |

Потери на данном этапе связаны с несоблюдением требований технологий, отсутствием системы, обеспечивающей качество и безопасность продукции, и как, следствие, потерей основного потребительского свойства – безопасности. На данном этапе идет активное образование твердых отходов и побочных продуктов, образующихся при чистке рыбы и разделке, и переработке. Количество вторичных продуктов разделки и других побочных продуктов может достигать 20 до 70 процентов от массы рыбы. |

|

Розничная торговля |

Потери в розничной торговле варьируются от 10 до 18% по скоропортящимся товарам и достигают 30% по таким группам, как мясо, птица и рыба. Причины: несоблюдение условий хранения и реализации, сроков хранения, повторное замораживание и другие, ведущие к потере товарного вида продукции и снижению качественных показателей. |

|

Потребление |

Согласно данным, в РФ 1/3 всего объема добытой рыбы поступает на реализацию в неразделанном виде, в связи с чем данный этап характеризуется образованием отходов, образующихся при чистке рыбы, ее разделке в домашних условиях. |

Основные выводы. Благодаря свойствам рыбы, в частности содержанию полезных веществ, которые в таком количестве не встречаются в других продуктах, сектор рыболовства и аквакультуры может внести уникальный вклад в улучшение положения по всем четырем аспектам продовольственной безопасности: наличию, доступу, использованию и стабильности.

Производство продукции рыболовства и аквакультуры отличается высокой диверсификацией с точки зрения используемых видов, методов переработки и форм продукции, предназначенной для использова- ния в продовольственных и непродовольственных целях.

По данным Gustavsson et al. [9], в период от выгрузки до потребления выбрасывается или теряется 27% общемирового объема выгружаемой рыбы. С учетом выбросов до выгрузки, общемировые рыбные потери и отходы (в процентах от выгрузки) достигают 39%. Учитывая высокую обсемененность, образуемые отходы ведут к серьезным экологическим и техническим проблемам. В связи с чем, одним из направлений в рыбном секторе является извлечение пользы из побочных продук- тов, вторичных ресурсов и неиспользованных пищевых продуктов, например, для производства кормов для животных, в технических целях и для производства удобрений (производство компоста), при этом потенциальный рынок используемых отходов может составлять миллиарды рублей.

Увеличение производства разделанной рыбы, непосредственно предназначенной для реализации населению, позволит сократить образуемые отходы в домашних хозяйствах.

По данным большинства исследований на этапе послепромысловых потерь отмечается, что стоит наиболее остро проблема ухудшения качества рыбы, причем значи- тельное ухудшение, связанное со снижением ее качества и безопасности, и что вызывает до 70% потерь в соответствующей производственно-сбытовой цепи, а именно, снижается количество пищевых веществ, обусловливающих ценность рыбы, а физическое изъятие рыбы из продоволь- ственной цепи ведет к физическому снижению ее доступности. Автор статьи согласен с мнением В.В. Воробьевым, о том, что вопросы качества и безопасности рыбы и рыбной продукции в отрасли профессионально не решаются [10]. Ежегодно проводимые проверки Роспотребна-дзорорм и Россельхознадзором и их результаты свидетельствуют о несоответствии реализуемой продукции по санитарно-химическим, микробиологическим, физико-химическим и паразитологическим показателям. Только за первый квартал 2022 года специалистами Роспотребнадзора изъято из оборота 5,5 т рыбной продукции, для сравнения, за этот же период 2021 года было изъято 22,5 т рыбной продук- ции.

Количественные и качественные потери рыбы обусловлены неэффективностью производственно-сбытовых цепочек, что требует проведения комплексной работы в масштабах всей продовольственной цепочки.

Список литературы Потери в рыбном секторе в контексте устойчивого развития: обеспечение качества и безопасности как факторы снижения

- ФАО. 2020. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры - 2020. Меры по повышению устойчивости. Рим. ФАО. 2020. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 10.4060/ca9229ru (дата обращения: 01.03.2023).

- Итоги деятельности федерального агентства по рыболовству в 2021 году. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://fish.gov.ru/wpcontent/uploads/2022/05/itogi_raboty_rosrybolovstvo_za_2021_god.pdf (дата обращения: 01.03.2023).

- Сокращение потерь и порчи рыбной продукции. Комитет по рыбному хозяйству. ФАО/ВОЗ. 2017. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/COFI/FishTrade/uploads/6r.pdf3.% (дата обращения: 27.02.2023).

- Продовольственные потери и пищевые отходы в контексте устойчивых продовольственных систем. Доклад Группы экспертов высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности и питания Комитета по всемирной продовольственной безопасности, Рим. 2014 г. - 142 с.

- Продовольственные потери и органические отходы на потребительском рынке Российской Федерации. - Москва, Сколково, 2019. - 75 с.

- Галактионова Е. Рекомендации по сбору данных об объемах продовольственных потерь и пищевых отходов в России. - Москва, 2022. - 15 с.

- Андриянова Е.В. Логистизация работы с отходами гидробионтов как фактор ресурсосбережения на предприятиях рыбной промышленности // РИСК. - 2011. - №1. - С. 111-118.

- Соколов А.В. Современное состояние и тенденции развития рыбохозяйственного комплекса России // Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания. - 2019. - № 4. - С. 36-48.

- Gustavsson J., Cederbery C., Sonesson U., VanOtterdijk R. & Meybeck A. Global food losses and waste. - Rome, FAO. - 2011. - 32 p.

- Воробьев В.В. Стратегические аспекты устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса России // Рыбное хозяйство. - 2021. - № 5. - С. 23-29.