Повреждение растительности выбросами автотранспорта на основных дорогах Азербайджана

Автор: Асадов Гусейнага Гасан, Мамедов Тофиг Садыг, Мирджалаллы И. Б., Атаева Х. М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 2 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние загрязнителей атмосферного воздуха автотранспортными средствами на интродуцированные древесно-кустарниковые растения вдоль центральных дорог. Выявлено, что среди отходящих выхлопных газов бензинового и дизельного топлива, доминирующими являются кислые газы, которые непосредственно разрушают хлоропласт листа, образуют ожоговые пятна. Определена группа растений относительно устойчивых к загрязнителям, у которых площади повреждения не более 10-15%, а у неустойчивых до 23-30%. Такие растения не рекомендованы для озеленения дорог. Установлен интервал расстояния от дорог посадок от 4 до 10 м. Предложено исключить из состава озеленения маслину европейскую (Olea europaea L.), которая накапливает в листьях и плодах ионы тяжелых металлов, а именно этилат свинца. При использовании плодов маслин, растущих на дорогах, вызывается сильное отравление, использование плодов даже в консервированном виде может вызвать глубокое отравление.

Выхлопные газы, автотранспорт, загрязнение воздуха, кислые газы, повреждение растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14122921

IDR: 14122921 | УДК: 57.043 | DOI: 10.33619/2414-2948/75/08

Текст научной статьи Повреждение растительности выбросами автотранспорта на основных дорогах Азербайджана

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

Рост количества автотранспортных средств и промышленности способствовало значительному загрязнению естественной природной среды, атмосферного воздуха, в частности. В результате этих процессов происходит изменение климата, регуляции перераспределения концентрации различных токсических соединений в биосфере. Загрязнение атмосферного воздуха, почв и водных ресурсов привела к значительному изменению естественных процессов, которые в последние годы приобрели особую значимость. Возникновение климатических отклонений — частые извержение вулканов, увеличение числа торнадо, погодные катаклизмы, широкомасштабные лесные пожары и глобальное потепление непосредственно приводят к ухудшению экологического равновесия в биосфере. Следует отметить, что биосфера не в состоянии само регуляции происходящих процессов в оптимальных уровнях.

К вышеизложенным накладываются загрязнители нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих объектов, металлургической промышленности, а также автотранспортные средства, которые ежедневно выбрасывают в природную среду и атмосферу воздуха, значительное количество токсических веществ, которые превышают допустимую норму. В связи с этим возникла цель для проведения данной исследовательской работы. В результате экспериментальных опытов установлены некоторые особенности интродуцированных пород вдоль магистральных дорог, указаны характерные признаки повреждения как хвойных, так и лиственных насаждений.

Исследования загрязнения атмосферного воздуха отходящими газами транспортных средств, в частности легковых и грузовых автомашин, находится в пристальном внимании биологов, биохимиков, физиологов и особенно экологов. После распада Союза в республики многие промышленные предприятия прекратили свою деятельность и, в связи с этим атмосферный воздух стал относительно чистым. В начале 2000 г. наступил бум приобретения легковых автомобилей, активизировались строительные мероприятия, а число автотранспорта за короткое время увеличилось несколько раз, наступило интенсивное загрязнение атмосферного воздуха, особенно в крупных городах (Баку, Сумгаите, Гяндже, Ширвани и Мимгечауре). Процентное содержания загрязнения воздуха, примерно 90–95%, приходится на долю названных городов. Однако, увеличение числа все еще нарастает и к 2020 г. общее число транспортных средств достигло около 2 000 000.

Целью настоящего исследования является определение особенности кислых газов, выделяющихся из выхлопных смесей при сжигании бензина и дизельного топлива в двигателях автотранспортных средств их влияние на повреждаемость листьев и хвои интродуцированных растений вдоль магистральных дорог Азербайджана.

По современным центральным дорогам Азербайджана в различных направлениях двигаются многочисленные автотранспортные средства, как легковые, так и грузовые. Названные средства используют разные горючие, в зависимости от типа двигателей — бензинного и дизельного. В зависимости от типа автотранспорта и от срока эксплуатации двигателей и состава выделяемых выхлопных газов отличаются токсичностью. Вдоль ведущих магистралей проведена интродукция различных древесно-кустарниковых растений, которые различаются по отношению к токсическим кислым газам по-разному. Посадка насаждений проведены прямо у шоссейных дорог. В последние годы резко увеличилось количество и интенсивность передвижения тяжелого грузового автотранспорта дальних рейсов, движение которых активизируются в ночное время. Исходя из этого растения подвергаются круглосуточному влиянию токсических газов.

Известно, что газовый состав атмосферного воздуха состоит из азота — 78,09%; кислорода — 20,95–21,0%; аргона — 0,93%; углекислого газа — 0,03%; водорода — 1,0– 5,0%; неона — 1,82%; гелия — 5,24%; криптона — 1,24%; ксенона — 8,7–9,0%. Однако газовый состав атмосферного воздуха непостоянен и изменяется значительно за счет промышленных выбросов, транспортных отходов, лесных пожаров испытаний средств вооружения и космических полетов. В связи с этим наиболее чувствительные изменения наблюдаются в количестве углекислого газа (0,038–0,040%), а также в снижение содержания кислорода до18-19%. В связи с вышеизложенными постепенно формируются климатические изменения, что требует эффективного отношения в целях защиты атмосферного воздуха и планеты, в частности. Изменения климата планеты сопровождаются сокращением водных ресурсов, увеличению частоты циклонов и человеческих миграций.

Методика и объекты исследования

Для воплощения цели настоящего исследования нами подобраны магистральные автотранспортные пути, вокруг которых проведена интродукция древесных и кустарниковых растений. Возрастные параметры и сроки посадки насаждений разные. Нами подобраны одновозрастные как хвойные, так и лиственные породы. Сведения о химическом составе отходящих газов получены от Бакинского транспортного агентства. (БТА), которые используют на практике газоанализатор типа VK 505. Количество кислорода в отходящей смеси определено используя оксиметр Oxygen Pen 800047-2010, концентрацию угарного газа с помощью RKI-GX-2009- AIR, Power mode, объем листа на аппарате CID Bio Science laser area meter - 2012, путем использования живых листьев, объем поврежденных участков листа произведен арифметически и выражен в процентах по отношению к общей площади листа. Количество зеленых пигментов определено на фотометре APEL AP-120 производство Японии-2019. Для определения хлорофилла a и b была взята навеска 1 г свежих листьев, растирая их в 70% этиловом спирте (этанол), после чего фильтрованный экстракт довели до объема 50 мл. Плотность хлорофилла a произвели в области 420 nµ, хлорофилла b при 460 nµ.

Объектами исследования служили древесно-кустарниковые растения интродуцированные вдоль магистральных дорог — маслина европейская ( Olea europaea L.) , сосна европейская ( Pinus eldarica L.), лигуструм японский ( Ligustrum Japonicum L.), лигуструм обыкновенной ( Ligustrum vulgare L.),акация белая ( Robinia pseudoacacia L.),кипарис пирамидальный ( Cupressus sempervirens pyramidalis L.), кипарис горизонтальный ( Cupressus sempervirens horizontalis L.), можжевельник китайский ( Juniperus sabina L.), олеандр обыкновенный ( Nerium oleander L.), гледичия ( Gleditsia triacanthos L.), дрок испанский ( Spartium junceum L.), лох узколистный ( Elaeagnus angustifolia L. ), сафора японская ( Styphnolobium japonicum (L.) Schott), клен обыкновенный ( Acer platanoides L. ). Влияние сернистого ангидрида на древесно-кустарниковые растения проведено экспериментальным путем обжигания химически чистой серы в специально подготовленных стеклянных камерах, объемом 1 м3 воздуха.

Одновозрастные саженцы выращены в почвенных условиях и после чего перенесены в камеры, экспозиция содержания растений в загазованной среде составляло 1 час. По истечении времени открывались камеры и растения переведены на чистый воздух. После 24 час (следующий день) было определено количество зеленых пигментов и другие физиолого-биохимические показатели, как морфологические, так и экологические параметры.

Увеличение автотранспортных средств способствует непосредственно к значительному загрязнению атмосферного воздуха крупных городов с насыщенным населением и экологическую среду, в частности, способствует изменению естественных процессов в биосфере, повышению климатических катаклизмов. увеличение концентрации вредных токсических веществ. Повышение загрязнителей в атмосферном воздухе нарушает естественные процессы саморегуляции в биосфере в частности [1, 2].

С целью изучения влияния автотранспортных загрязнителей (отходов) после сгорания бензина и дизельного топлива в двигателях как легковых, так и грузовых автомобилей на древесно-кустарниковые растения, установлено степень повреждения листового аппарата и токсичности отдельных ингредиентов (Таблица 1).

Таблица 1

СОСТАВ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ АВТОТРАНСПОРТА РАБОТАЮЩИХ

НА БЕНЗИНЕ И ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ, В мкг НА 1 м3 ВОЗДУХА

|

Состав газов |

Бензиновый двигатель |

Дизельный двигатель |

|

Диоксид азота (NO 2 ) |

0,70-0,74 |

0,77-0,81 |

|

Кислород |

0,30-6,4 |

1,7-7,8 |

|

Вода |

2,3-4,5 |

0,8-2,1 |

|

CO 2 |

0,20-0,040 |

1,2-8,7 |

|

CO |

0,15-3,2 |

1,6-4,0 |

|

NO |

0,03-2,3 |

0,001-0,5 |

|

Углеводороды |

0,25-3,7 |

0,13-0,18 |

|

Альдегиды |

0,01-0,23 |

0,002-0,007 |

|

Твердые частицы |

0,01-0,07 |

0,02-1,13 |

|

Бензпирен |

9,0-20,0 |

0,10-0,18 |

|

Этилат свинца |

1,0-1,8 |

0,9-2,1 |

|

Серный ангидрид |

0,8-1,2 |

1,2-2,7 |

|

Фтористый водород |

0,04-0,07 |

0,08-1,4 |

Примечание: представленные данные получены из диагностического центра Бакинского Транспортного Агентства. Влияние сернистого ангидрида произведено экспериментально путем обжигания химически чистой серы в камере с объемом 1 м3 воздуха

Как видно из данных Таблицы 1 у легковых автомобилей с карбюраторной системой количество азота в 1 м3 воздуха равна 0,70–0,74 мкг, кислорода — 0,30–6,4; углекислого газа — 0,040; угарного газа от 0,15 до 3,2; количество углеводородов многочисленные (около 350 радикалов), твердые частицы — 0,01–0,07; соединение этилата свинца (Pb(C 2 H 5 ) 4 ) — 1,0–1,8 мкг; относительно низкое количество сернистого ангидрида (SO 2 ) определено в составе бензиновых карбюраторных систем — 0,8–1,2 мкг, а в дизельных двигателях это количество превышается более 2 раз. Одним из сильнодействующих компонентов является выделение бензпирена — 9,0 и 20,0 мкг/м3, что на наш взгляд является весьма высокотоксичным для растительного организма.

По сравнению с бензиновым двигателем, при сгорании топлива в дизельном двигателе количество сложных азотистых загрязнителей (NO x ) превосходит дизельного горючего 1,0– 1,5 раза, высокое количество CO 2 , превышает до 8,7 мкг/м3 (Рисунки 1–3).

Исходя из приведенных данных газовые отходы, как при бензиновом, так и дизельном, находятся в прямой корреляции качеством горючего, эксплуатационным сроком двигателей, а также не регулярным осмотром карбюраторных систем.

Рисунок 1. Анализатор газов VK-505

Рисунок 2. Грузовой транспорт

Рисунок 3. Легковой транспорт

В связи с вышеизложенными предпосылками перед учеными многих стран, в том числе в нашей республике стало очередным направлением охраны окружающей среды, атмосферного воздуха в частности. Для проведения исследования и выполнения данной работы нами подобраны магистральный дороги Баку-Мардакян, Баку-Сумгаит, Баку-Пираллахи, Баку-Аляты. Возраст древесно-кустарниковых растений на этих дорогах разное. Они интродуцированы со стороны управления озеленительного хозяйства, в разные годы в расстоянии 1,5–4,0 м от магистральных дорог. Растения подобраны как лиственные, так и хвойные породы. По мнению В. С. Николаевского (1979) [8] и Ю. Кулагина [4] изменение климата способствует формированию новых эколого-географических зон. В процессе длительного времени растения приспособились к жароустойчивости, зимостойкости, засухоустойчивости, к солеустойчивости, но по всей вероятности не приобрели устойчивость к вредным газам атмосферного воздуха.

Процентное содержание поврежденных листьев на одном побеге у растений интродуцированных вдоль магистральных дорог представлены в Таблице 2 (Рисунки 4–6).

Как видно из данных в Таблице 2 в составе отходящих вредных газов из бензинового топлива преобладают кислые газы, в частности углекислый газ (СО 2 ), угарный газ (СО), окиси азота NO 2 и NO x , диоксид серы (SO 2 ), фтористый водород (HF), этилат свинца

(Pb(C 2 H 5 ) 4 ). У дизельных двигателей среди отходящих газов, количество сернистого газа преобладает почти в 2 раза.

Рисунок 4. Характерные признаки повреждения листьев у маслины европейской

Как известно, древеснокустарниковые растения, как широколистные, так и хвойные интродуцированные вдоль магистральных дорог, обладают различными адаптивными механизмами к загрязнителям атмосферного воздуха [3–6]. Степень повреждения во многом зависит от места нахождения от магистральных дорог и от анатомо-морфологических структур листа, интенсивности дыхания и количества устьичного аппарата (Таблица 2).

Таблица 2

ПРОЦЕНТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ ВДОЛЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГ, в %

|

Виды растений |

Общая площадь листьев на одном побеге, см2 |

Общая площадь поврежденных листьев, в % |

|

Olea europaea L. |

58 ±1,0 |

23,0 |

|

Ligustrum Japonicum L. |

68±1,1 |

20,4 |

|

Ligustrum vulgare L. |

63±1,2 |

21,2 |

|

Robinia pseudoacacia L. |

72±1,3 |

30,4 |

|

Gleditsia triacanthos L. |

52±1,0 |

20,3 |

|

Styphnolobium japonicum (L.) Schott, |

48±0,7 |

24,7 |

|

Nerium oleander L. |

85±0,8 |

26,4 |

|

Acer platanoides L. |

76±0,3 |

34,7 |

|

Elaeagnus angustifolia L. |

40±0,3 |

18,6 |

|

Spartium junceum L. |

76±1,5 |

12,1 |

|

Pinus eldarica L. |

23±1,0 |

20,3 |

|

Cupressus sempervirens pyramidalis L. |

31±0,6 |

27,4 |

|

Cupressus sempervirens horizontalis L. |

30±0,2 |

23,2 |

|

Juniperus sabina L. |

41±0,2 |

20,1 |

В Таблице 2 представлены некоторые данные об изменение площади листьев под влиянием загрязнителей отходящих газов автотранспорта. Известно также, что выхлопные газы являются смесью различных токсических соединений продукта сгорания. В данном случае воздействие всех ингредиентов в совокупности, представляет огромное затруднения и соответственно проведение аналитических исследований. Исходя из наличия доминирующих газов, нами использованы характерные токсические вещества, которые образуют кислотную среду, а именно влияние — СО2, SO2, HF, NOx.

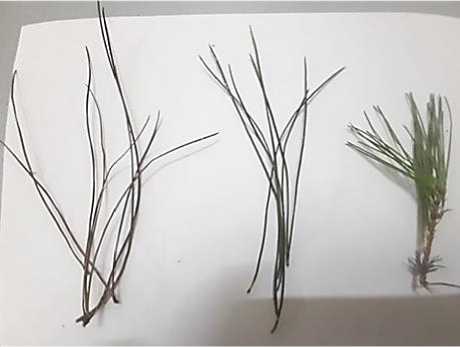

Рисунок 5. Характерные признаки повреждения хвои у сосны Эльдарской под влиянием сернистого ангидрида

Рисунок 6. 3-х летние, 2-х летние и 1летние хвои

На магистральных дорогах городов древесно-кустарниковые растения интродуцированы смешанно, некоторые виды посажены вблизи дорог, некоторые вдали от дорог на расстоянии — 5–10 м. Из многолетних наблюдений стало ясно, что кислые газы вызывают характерные повреждения на листовой пластинке, разрушая хлоропласты, снижая количественное содержание зеленых пигментов, до образования феофитина, кадеверина, адаверина, аммиака и др. промежуточных токсических веществ, которые повреждают прохождению процесс фотосинтеза, снижения продуктивности в целом [7–9].

Однако влияние кислых газов, в частности SO 2, СО 2 и NO 2, у разных видов происходит по-разному [10]. В результате исследования установлено, что на магистральных дорогах хвойные породы повреждаются больше, чем широколиственные. У хвойных пород, в частности у сосны эльдарской изначально повреждаются 3-летняя хвоя, позже 2-летние и редких случаях молодая хвоя. Поврежденные 3-х летние хвои быстро опадают и молодые побеги иногда остаются голыми. Повреждения листьев кипарисов, можжевельника незначительные и они относительно устойчивы в дали от магистрали (Рисунки 4–6).

В условиях магистральных дорог наиболее сильное загрязнение воздуха автотранспортом наблюдается утром от 8 до 11 час и вечером от 19–21 час. Наиболее максимальное скопление автотранспорта происходят в магистрали проспекта Г. Алиева и Бакинского аэропорта, Баку-Сумгаитского направления, на перекрестках, где наблюдаются транспортные «пробки» [10].

Среди исследованных пород наиболее встречаемым видом из кустарников является олеандр обыкновенный Nerium oleander L., бирючина японская Ligustrum Japonicum L. и обыкновенная Ligustrum vulgare L., дрок испанский Spartium junceum L. Из древесных видов — маслина европейская Olea europaea L., акация белая Robinia pseudoacacia L., гледичия трехколючковая Gleditsia triacanthos L., клен обыкновенный Acer platanoides L., лох узколистый Elaeagnus angustifolia L., сафора японская Styphnolobium japonicum (L.) Schott из числа хвойных пород наиболее широко известные — сосна эльдарская Pinus eldarica L., кипарис пирамидальный Cupressus sempervirens pyramidalis L. и вертикальный Cupressus sempervirens horizontalis L.

В результате проведенных регулярных определений стало ясно, что наиболее известный устойчивый вид маслина европейская ( Olea europaea L.) за вегетационный период часто подвергаются повреждению «старые» листья, у них повреждаемость до 23%, тогда как у клена обыкновенного ( Acer platanoides L.) — 34,7%, у сосны эльдарской ( Pinus eldarica L.) — 29,3%. Среди наблюдаемых видов наименьшее повреждение наблюдалось у лоха узколистного ( Elaeagnus angustifolia L.) — 18,6%, у дрока испанского — 12,1%. Однако следует отметить особое внимание на то, что при наличии в воздухе фтористого водорода (НF) листья у лоха скручиваются, а опушенные листья задерживают твердые частицы, очищая воздух от пыли. Относительно низкое повреждение дрока испанского ( Spartium junceum L. ) — наличие у них малого количества листьев. При высокой концентрации углекислого газа (СО 2 ) у клена наблюдается ранний опад листьев и по истечении короткого времени формируется новые листья, что связываем с биологической особенностью данного вида.

Таблица 3

КОЛИЧЕСТВО ЗЕЛЕНЫХ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ, мкг/л

|

Виды растений |

Хлорофилл a |

Хлорофилл b |

a+b |

a/b |

||||

|

"5 ж |

"5 f |

"5 |

>5 I |

>5 |

>5 I |

>5 ^ |

||

|

Olea europaea L. |

9,88 |

6,18 |

5,72 |

5,33 |

15,60 |

11,51 |

1,72 |

1,15 |

|

Ligustrum Japonicum L. |

8,10 |

7,13 |

6,82 |

5,00 |

14,92 |

12,13 |

1,18 |

1,42 |

|

Ligustrum vulgare L. |

7,80 |

5,75 |

4,75 |

4,12 |

12,55 |

9,87 |

1,64 |

1,39 |

|

Robinia pseudoacacia L. |

6,18 |

4.43 |

3,70 |

3,00 |

9,88 |

7,43 |

1,67 |

1,47 |

|

Gleditsia triacanthos L. |

7,80 |

4,85 |

4,13 |

2,83 |

11,93 |

7,60 |

1,88 |

1,71 |

|

Spartium junceum L. |

8,00 |

4,00 |

4,00 |

3.12 |

12,00 |

7,12 |

2,00 |

1,28 |

|

Styphnolobium japonicum (L.) Schott, |

8,77 |

5,13 |

4.32 |

4,00 |

13,09 |

9,00 |

2,03 |

1,28 |

|

Elaeagnus angustifolia L. |

10,32 |

7,10 |

3,77 |

3,07 |

14,09 |

10,17 |

2,73 |

2,31 |

|

Nerium oleander L. |

9,70 |

6,25 |

4,31 |

4,00 |

14,01 |

10,25 |

2,25 |

1,56 |

|

Acer platanoides L. |

7,12 |

3,11 |

2,80 |

1,76 |

9,92 |

4,87 |

2,85 |

1,80 |

|

Pinus eldarica L. |

8,34 |

4,00 |

3,32 |

2,81 |

11,66 |

6,81 |

2,51 |

2,42 |

|

Cupressus sempervirens pyramidalis L. |

9,00 |

4,13 |

4,00 |

2,72 |

13,00 |

6,85 |

2,25 |

1,51 |

|

Cupressus sempervirens horizontalis L. |

8,13 |

4,00 |

3,78 |

2,63 |

11,91 |

6,63 |

2,15 |

1,52 |

|

Juniperus sabina L. |

8,00 |

3,32 |

4,00 |

3,00 |

12,00 |

6,32 |

2,00 |

1,10 |

Для подтверждения предположений о влиянии кислых газов, находящихся в смеси отходящих выхлопных газов из двигателей бензинового и дизельного топлива, проведены экспериментальные исследования путем сжигания химически чистой серы в специальных камерах, из расчета 1 м3 воздуха, одновозрастными саженцами указанных древесно- кустарниковых растений. Влияние сернистого ангидрида на содержание хлорофилла a и b — соответственно длине волны. Полученные данные по накоплению зеленых пигментов представлены в Таблице 3.

Как видно из данных Таблицы 3, у маслины, бирючины, сафоры, олеандра, дрока, у лоха узколистного количество хлорофилла a при незагазованных условиях (контроль), изменяется от 8,0 до 10 мкг на 1 л, тогда как у клена, бирючины обыкновенной изменяется в пределах от 6,18 до 7,75 мкг/л. При нахождении саженцев в камере с сернистым ангидридом указанное количество снижается почти на 25–30%. Такая же динамика в содержании хлорофилла b как у широколиственных, так и хвойных пород.

У листопадных пород (гледичии, лоха и клена) содержание хлорофилла b относительно низкое. У названных видов наблюдается ранний опад листьев. Такая же закономерность наблюдается у саженцев названных видов в камере. Наиболее высокое количество зеленых пигментов отмечено у маслины европейской, сафоры японской, олеандра обыкновенного, лоха узколистого и бирючины японской. Снижение количества зеленых пигментов находится в прямой корреляции с повреждением листовой пластинки и концентрации загрязнителей.

Проведенные экспериментальные данные подтверждают о том, что кислые газы в составе выхлопной смеси неодинаково оказывают влияние на хлоропласты, разрушая ее строму и соответственно могут приводить к разрыву белково-хлорофильной связи, образуя феофитина, адовертина, кадоверина, фитолового спирта и аммиака, которые приводят к образованию ожогов на листьях, активное снижению процесса фотосинтеза, ослабляя синтез органических веществ и повреждению листьев за короткое время погибели растений.

Выводы

-

1. В результате исследований установлено, что под влиянием отходящих газовых смесей наиболее токсичными для растений являются кислые газы. Повреждаемость хвойных пород преобладает над лиственными примерно в 2–3 раза. Сильное повреждение отмечено у 3-х летних и 2-х летних хвоинок.

-

2. Среди исследованных пород наименьшее повреждение отмечено у бирючины обыкновенной ( Ligustrum vulgare L.) и японской ( Ligustrum Japonicum L.) (20,4% и 21,1%), у олеандра обыкновенного ( Nerium oleander L.) 26,4%, у маслины европейской ( Olea europaea L.) 23,0%. Среди лиственных наибольшее повреждение наблюдается у акации белой ( Robinia pseudoacacia L.) 30,0%.

-

3. Кислые газы сернистый ангидрид (SO 2 ,), окислы азота (NO x ), окись углерода (СО 2 ), угарный газ (СО) и фтористый водород (НF) оказывают наиболее высокое токсическое влияние на листья и хвои, повреждая хлоропласт листа, разрушая хлорофилло-белковой связи и структуры хлорофилла, в частности.

-

4. У устойчивых пород: маслины европейской ( Olea europaea L.) , олеандра обыкновенного ( Nerium oleander L.), сафоры японской ( Styphnolobium japonicum L.) Schott, бирючины японской ( Ligustrum japonicum L.), лоха узколистного ( Elaeagnus angustifolia L. ), дрока испанского ( Spartium junceum L.) , можжевельника ( Juniperus sabina L.) и кипарисов ( Сupresus sempervirens horizontalis L.) поражение около 15–20%, тогда как у сосны эльдарской ( Pinus eldarica L.), бирючины обыкновенной Ligustrum vulgare L., акации белой ( Robinia pseudoacacia L.) , у клена обыкновенного ( Acer platanoides L. ) повреждаемость составляла 23–30%. Названные высоко поврежденные виды рекомендуем не использовать при озеленении магистральных дорог.

-

5. При озеленении магистральных дорог необходимо соблюдение интервала от дорог до интродуцированных растений 4–10 м и более, обеспечивая регулярный уход за растениями.

Список литературы Повреждение растительности выбросами автотранспорта на основных дорогах Азербайджана

- Илькун Г. М. Влияние токсических газов на растения // Физиология и биохимия культурных растений. 1971. Т. 3. №1. С. 87.

- Илькун Г. М. Газоустойчивость растений: Вопросы экологии и физиологии. Киев: Наукова думка, 1971. 146 с.

- Илькун Г. М., Мотрук В. В., Миронова А. С. Восстановление катионно-анионного равновесия в листьях при проникновении хлора из окружающего воздуха. II. Роль минеральных ионов // Ученые записки Пермского ун-та. 1971. №256. С. 143-150.

- Кулагин Ю. З. О газоустойчивости сосны и березы // Охрана природы на Урале. Свердловск. 1964. №4. С. 115-123.

- Кулагин Ю. З. К методике определения газоустойчивости растений // Газоустойчивость растений. Ученые записки Пермского госуниверситета. 1971. №2. С. 133.

- Мамедов Г. Ш., Халилов М. Ю. Экология и охрана окружающей среды. Баку: Элм, 2005. 880 с.

- Мовсумов Э., Гулиева Л. Химия окружающей среды. М., 2010.

- Николаевский В. С. Биологические основы газоустойчивости растений. Новосибирск: Наука, 1979. 278 с.

- Николаевский В. С. Биологические основы устойчивости декоративных растений к сернистому газу: автореф. дисс. … д-ра биол. наук. Пермь, 1972. 76 с.

- Mammadova Sh. Ecogeographical Problems of Air Pollution in the Big Cities of Azerbaijan // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №2. С. 20-41. DOI: 10.33619/2414-2948/51/02