Повышение достоверности оценки степени катагенеза органического вещества баженовской свиты путем комплексирования пиролитических и молекулярных параметров (северо-западная часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

Автор: Салахидинова Г.Т., Кульков М.Г., Вторушина Э.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Трудноизвлекаемые запасы и нетрадиционные источники УВ

Статья в выпуске: 6, 2022 года.

Бесплатный доступ

По результатам пиролитических и хромато-масс-спектрометрических исследований образцов керна и хлороформенных экстрактов выявлены высокие корреляционные связи ряда пиролитических и молекулярных параметров для органического вещества пород баженовской свиты и ее стратиграфического аналога - нижнетутлеймской подсвиты в семи скважинах Красноленинской и двух скважинах Фроловской нефтегазоносных областей, позволившие более достоверно оценить уровень термической зрелости органического вещества и получить значения диапазонов изменения молекулярных параметров для определения стадии катагенеза органического вещества баженовской свиты изучаемого района (стадии ПК3-МК3). Выполненное исследование показывает преимущество совместного использования пиролитических и молекулярных параметров при проведении геохимических исследований с возможностью корректировки одних параметров через другие, что позволяет наиболее достоверно определять генетические и катагенетические характеристики органического вещества для корректного восстановления истории его преобразования и дальнейшего использования полученных данных, например в бассейновом моделировании

Пиролиз rock-eval, хромато-масс-спектрометрические исследования, молекулярные параметры, органическое вещество, катагенез, баженовская свита

Короткий адрес: https://sciup.org/14129964

IDR: 14129964 | УДК: 550.4.02 | DOI: 10.31087/0016-7894-2022-6-85-98

Текст научной статьи Повышение достоверности оценки степени катагенеза органического вещества баженовской свиты путем комплексирования пиролитических и молекулярных параметров (северо-западная часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

Оценка уровня термической зрелости ОВ нефтегазоматеринских пород является одним из важнейших вопросов, решаемых в процессе поисково-разведочных работ. К традиционным методам оценки степени катагенеза ОВ относят определение отражательной способности витринита ( R о , %). Применительно к баженовской свите прямое измерение R o невозможно, поскольку рассматриваемые нефтематеринские породы содержат ОВ сапропелевого типа, в котором отсутствуют витринитовые компоненты [1].

В этой связи для оценки степени катагенеза ОВ широко используются альтернативные методы, основанные как на изучении пиролитических характеристик собственно пород, так и молекулярных параметров битумоидов.

Для соотнесения результатов оценки степени катагенеза по пиролитическим и молекулярным параметрам с общепринятыми шкалами катагенеза (Н.Б. Вассоевич, М.К. Калинко, А.А. Карцев, А.Э. Кон-торович, Н.В. Лопатин и др.) [2, 3] требуется дополнительная процедура их калибровки по значениям показателя R o близковозрастных пород в пределах изучаемого нефтегазоносного бассейна [1] или по значениям R o битуминита [4].

Кроме того, неоднородность минерального состава пород и различия условий фоссилизации ОВ баженовской свиты [5] снижают достоверность и степень детализации получаемых результатов в случае использования какого-либо одного из альтернативных методов в качестве универсального.

Таким образом, актуальным видится исследование по оценке взаимосвязей ряда общепринятых пиролитических и молекулярных параметров термической зрелости ОВ пород баженовской свиты и выявление среди них наиболее значимых с целью последующего совместного применения для повышения уровня достоверности результатов определения степени катагенеза ОВ нефтегазоматеринских пород.

Объект и методика исследования

В настоящей статье приведены результаты изучения 55 образцов кернового материала баженовской свиты и ее стратиграфического аналога — нижнетутлеймской подсвиты из скважин 2–8 Красноленинской и 1, 9 Фроловской нефтегазоносных областей (НГО) пиролитическим и хроматографическими методами (рис. 1).

Геохимические исследования ОВ включали пиролитический анализ измельченных образцов керна, экстракцию (выделение) битумоидов с последующим их разделением на четыре группы (фракции) компонентов, детальный анализ молекулярного состава насыщенных и ароматических фракций. Пиролитический анализ выполнялся для образцов до и после экстракции на анализаторе горных пород HAWK RW (Wildcat technologies, США) по методи- ке, описанной в работе [6]. Выделение битумоидов с оценкой их содержания на породу проводилось методом ускоренной экстракции на аппарате ASE 350 Dionex (Thermo Scientific, США) с использованием хлороформа в качестве экстрагента в условиях, описанных в работе [7]. Разделение битумоидов осуществлялось с предварительным отделением фракции асфальтенов, осаждением их в 40-кратном избытке н-гексана и выдержкой 24 ч при комнатной температуре без доступа света. Оставшаяся мальтеновая фракция битумоида подвергалась фракционированию на три группы компонентов методом колоночной жидкостно-адсорбционной хроматографии на силикагеле, последовательным элюированием фракций насыщенных УВ и ароматических соединений смесью из петролейного эфира и бензола (85/15 % об.) и фракции смол смесью из изопропанола и толуола (50/50 % об.). Границы элюирования фракций определяли под УФ-светом (светофильтр на длину волны 365 нм).

Анализ молекулярного состава насыщенных и ароматических фракций выполнялся с помощью хромато-масс-спектрометрического комплекса Trace 1310 / TSQ 8000 EVO (Thermo Fisher Scientific, США) при следующих условиях:

-

– кварцевая капиллярная колонка TG-5MS (Thermo Fisher Scientific) с неподвижной фазой на основе 5 %-го дифенил/95 %-го диметилполисилоксана, длина — 30 м, внутренний диаметр — 0,25 мм, толщина фазы — 0,25 мкм;

-

- температура испарителя — 310 °C, температура интерфейсной линии хроматограф/масс-спек-трометр — 300 °C;

-

- программа нагрева термостата хроматографа — от 60 до 310 °C со скоростью 4 °С/мин, выдержка конечной температуры — 40 мин;

-

– квадрупольный масс-спектрометрический детектор с электронно-ударным методом ионизации, энергия ионизирующих электронов — 70 эВ;

-

– температура ионизационной камеры — 250 °C; скорость сканирования — 0,2 с/скан.

Хроматограммы фракций насыщенных УВ регистрировались по общему ионному току (TIC) в диапазоне масс от 45 до 550 а. е. м., дополнительно фракции насыщенных и ароматических соединений записывались в режиме мониторинга выборочных ионов (SIM) по характеристическим значениям m/z — 191, 217, 218 и 178, 184, 192, 198, 231, 253 соответственно.

Характеристика минерального состава исследованных образцов пород выполнена по результатам рентгенофазового анализа на дифрактометре ARL X`TRA (Thermo Fisher Scientific, Швейцария).

Результаты исследований

Образцы баженовской свиты отобраны в интервале глубин 2365–2845 м и представлены глинисто-кремнистыми, кремнисто-глинистыми, карбонатно-глинисто-кремнистыми и карбонат-

Рис. 1. Схема расположения изученных скважин Красноленинской и Фроловской НГО

Fig. 1. Location map of studied wells, Krasnoleninsky and Frolovsky petroleum areas

64о 64о30' 65о 65о30' 66о 66о30' 67о 67о30' 68о 68о30' 69о 69о30' 70о 70о30' 71о 71о30'

С

64о

64о

64о

62о30'

62о30'

63о

62о30'

62о

Красноленинская НГО 6

64о30'

61о30'

Фроловская НГО

Среднеобская НГО

63о

62о30'

61о

61о

60о30'

60о

Приуральская НГО

80 км

65о 65о30' 66о 66о30' 67о 67о30' 68о 68о30'

Каймысовская НГО

60о30'

60о

69о 69о30' 70о 70о30' 71о 71о30'

2 9 3

Границы ( 1 , 2 ): 1 — НГО, 2 — административных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 3 — скважины, из которых отобран керн

Boundaries (1, 2): 1 — Petroleum Area, 2 — administrative districts of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra; 3 — cored wells но-кремнисто-глинистыми слабопиритизирован-ными и пиритизированными породами. Вариации минерального состава прослеживаются как по площади и глубине изучаемого района, так и среди образцов одной скважины, что соответствует общепринятым представлениям о сложном строении баженовской свиты [8, 9].

Все образцы обогащены ОВ и характеризуются содержанием общего органического углерода в породе (параметр ТOC) в диапазоне от 4 до 19 % масс., при этом количество термодесорбируемых УВ (параметры S 0 + S 1 + ΔS 2 ) в образцах колеблется от 7 до 40 мг УВ/г породы, значение остаточного генерационного потенциала (параметр S 2 ) составляет от 4 до 124 мг УВ/г породы. Значения параметра T max характеризуются широким диапазоном — 427–456 ºС, который соответствует изменению уровня термической зрелости ОВ в пределах стадий катагенеза ПК 3 –МК 3 (табл. 1).

Для получения более детальной характеристики стадий катагенеза образцов авторами статьи были применены формулы расчета значений Ro через пиролитический параметр Tmax по методике, приведенной в работе [4], что позволило сгруппи- ровать образцы по соответствующим стадиям катагенеза. Так, в исследованной выборке из 55 образцов к стадии ПК3 со значениями Ro от 0,4 до 0,5 % отнесен 1 образец, к стадии МК1 со значениям Ro от 0,5 до 0,65 % — 27 образцов, к стадии МК2 с диапазоном Ro от 0,65 до 0,85 % — 22 образца и к стадии МК3 со значениями Roот 0,85 до 1,15 % — 5 образцов, что для основной доли исследованных образцов свидетельствует о нахождении пород в зоне нефтяного окна. В полученной группировке диапазоны вариации параметров HI и GOC/TOC составили для стадии ПК3 — 716 мг УВ/г TOC и 62 %; для стадии МК1 — 336–792 мг УВ/г TOC и 30–68 %; для стадии МК2 — 108–509 мг УВ/г TOC и 10–44 % и для стадии МК3 — 138–191 мг УВ/г TOC и 13–17 %.

Характер распределения средних значений параметров HI и GOC/TOC по рассмотренным скважинам в целом имеет обратно пропорциональную зависимость от средних значений T max , что согласуется с тезисом об уменьшении остаточного генерационного потенциала (параметра S 2 ) в процессе термического преобразования ОВ. В то же время при совместном рассмотрении диапазонов изменения параметров T max , HI и GOC/TOC выделяется значительный разброс значений по скважинам 4, 5, 8, что актуализирует необходимость применения альтернативных методов оценки степени катагенеза.

Анализ полученных данных также показал, что в достаточно широком интервале глубин по всем скважинам отсутствует зависимость изменения значений R o и пиролитических параметров от глубины залегания образцов, что отмечалось и ранее [1, 5, 10], при этом в работах [5, 10] вариация параметров T max и HI по разрезу свиты главным образом связывалась с литологической неоднородностью баженовских отложений. В то же время среди глобальных факторов, контролирующих уровень термической зрелости ОВ, можно выделить наиболее вероятные: различный возраст консолидации блоков фундамента, развитие тектонических нарушений, внедрение и состав магматических тел, гидрогеологический режим районов [4, 11].

В групповом составе хлороформенных биту-моидов доминирует мальтеновая фракция (сумма насыщенных, ароматических и смолистых компонентов в среднем составляет 89 % масс.), что соответствует главной фазе нефтеобразования [12] (см. табл. 1). Среднее содержание масляных фракций (сумма насыщенных и ароматических компонентов) изменяется в диапазоне от 36 до 65 % масс., смолисто-асфальтеновых — от 35 до 63 % масс. При этом доля масляных фракций по выборке преимущественно изменяется за счет вариации содержания насыщенных УВ — от 11 до 43 % масс., тогда как содержание ароматических соединений изменяется в узком диапазоне — от 22 до 28 % масс. В составе смолисто-асфальтеновых веществ в среднем доля смол колеблется от 26 до 49 % масс., доля асфальтенов варьирует в более широком диапазоне — от 5 до 18 % масс.

88 HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Табл. 1. Результаты пиролитического анализа пород, экстракции и группового состава выделенных битумоидов

Tab. 1. Table of the results of rock pyrolysis, bitumoid extraction and group analysis

|

X оч о S о |

I m |

s |

00 : Ю |

S |

2 |

X |

3 |

1 |

з |

S |

2 Ln |

||||||||

|

j х > |

о |

2 T Ю m |

s |

о ГП Ln Ln |

$ |

7 о |

о m |

ГП |

00 СП |

ГП |

о 1Л 00 |

Ю |

7 00 о |

$ |

7 |

||||

|

о |

T 00 m |

cn |

m m |

m СП |

7 T о m |

гл |

т |

5 |

т СП |

О |

о Y ГП |

о СП |

О Ln |

S |

о СП |

СП СП Y |

|||

|

g. с/Г |

о : |

я |

on ? |

X |

a |

3 |

2 |

я |

S |

X |

j |

X |

|||||||

|

S & a c (Л |

rn |

О Ln |

Ю О Ln |

m |

о J |

X |

I |

я |

2 |

J |

? |

||||||||

|

* u |

I |

7 in |

J |

2 |

X |

2 |

J |

а |

X |

||||||||||

|

04 CO. |

я |

j |

I |

I |

3 |

3 |

3 |

2 |

! |

I |

|||||||||

|

St X VO ra 04 ra ct VO ra i- |

R ra ■ e ra |

3 |

7 in |

Д |

X |

a |

г |

а |

3 |

7 1Л |

1 |

S |

3 |

||||||

|

1 |

3| |

J m |

1 |

1 |

а |

X |

з |

я |

X |

||||||||||

|

6 X ra S z га и |

3 |

3 |

2 |

з |

1 |

3 |

1 |

о X |

|||||||||||

|

Si CD z |

5 |

Я |

x |

a |

2 |

я |

х |

я |

1 |

я |

г |

1 |

3 |

1 |

г |

||||

|

CD ra CD 5 |

H ^ § |

j |

3 |

2 |

1 |

я |

1 |

х |

я |

1 |

1 |

а |

|||||||

|

о |

1-Л |

00 |

00 |

00 |

00 |

||||||||||||||

|

о |

s' |

й ^. |

йй СП |

00 |

2 00 |

СП |

СП |

||||||||||||

|

CD X О ra 1 s |

см |

m |

Ln |

04 |

00 |

от |

|||||||||||||

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

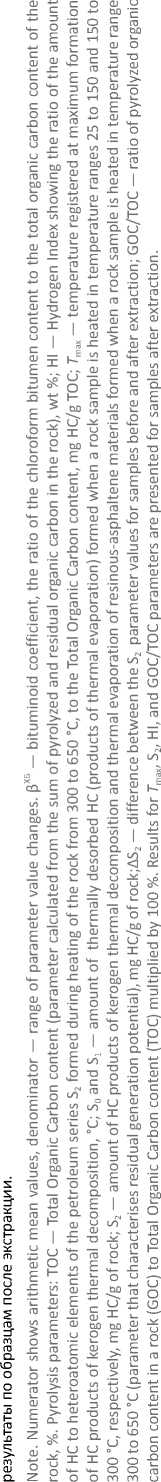

Рис. 2. Групповой состав битумоидов баженовских отложений в пределах Красноленинской и Фроловской НГО на стадиях катагенеза ПК–МК1 и МК2–МК3 (по средним значениям с планками погрешностей по величине стандартного отклонения для выборки образцов в соответствующей группе)

Fig. 2. Bitumoid group analysis of the Bazhenov deposits within Krasnoleninsky and Frolovsky petroleum areas at ПК–МК1 and МК2–МК3 catagenesis stages (according to mean values with error thresholds for standard deviation value in collection sample of the respective group)

A — насыщенные УВ, B — ароматические соединения, С — смолисто-асфальтеновые вещества.

Группы образцов стадий ( 1 , 2 ): 1 — ПК–МК1, 2 — МК2–МК3

A — saturated hydrocarbons, B — aromatic compounds, С — resinous-asphaltene materials.

Sample groups according for stages ( 1 , 2 ): 1 — ПК–МК1, 2 — МК2–МК3

Для оценки возможности использования результатов определения группового состава, применительно к оценке степени термической зрелости ОВ пород, проведено ранжирование данных по содержанию отдельных фракций согласно ранее выполненной группировке образцов по стадиям катагенеза.

Результаты ранжирования показали, что содержание отдельных фракций между различными стадиями катагенеза (ПК 3 , МК 1 , МК 2 , МК 3 ) практически не различимо. В то же время в более широких диапазонах зрелости образцы пород на стадиях МК 2 –МК 3 , в отличие от стадий ПК 3 –МК 1 , характеризуются более высоким (примерно в 1,6 раз) средним содержанием насыщенных УВ и пониженной долей смолисто-асфальтеновых веществ, при этом по содержанию ароматических соединений дифференциация не прослеживается (рис. 2).

Значения битумоидного коэффициента (β ХБ ) образцов, отнесенных к стадиям МК 2 –МК 3 , более высокие — β ХБ = 21 ± 11 (среднее значение и стандартное отклонение) и предполагают первичное перемещение битумоида в нефтематеринской толще, тогда как для образцов стадий ПК 3 –МК 1 прослеживаются более низкие значения — β ХБ = 13 ± 6.

Таким образом, по результатам пиролитического анализа образцов пород и оценки содержания и группового состава хлороформенных экстрактов, образцы скв. 8 отличаются наиболее термически зрелым ОВ стадии катагенеза МК 3 . Во всех остальных изученных образцах, за исключением одного наименее термически преобразованного образца из скв. 9 (ПК 3 ), степень катагенеза ОВ пород соответствует стадиям МК 1 –МК 2 .

По результатам хромато-масс-спектрометрических исследований рассчитан ряд молекулярных параметров для широкого спектра УВ и гетероатом-ных соединений, несущих информацию о генезисе ОВ, фациальных условиях седиментогенеза и раннего диагенеза, литологическом составе материнских пород, а также степени термической преобразованности ОВ на этапе катагенеза.

Из [13] известно, что геохимическая характеристика ОВ должна проводиться с учетом возможного взаимного влияния генетического и катагенетиче-ского факторов на значение молекулярных параметров, поэтому на первом этапе интерпретации данных хромато-масс-спектрометрического анализа авторами статьи была оценена принадлежность выбранных образцов к одному генетическому типу

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

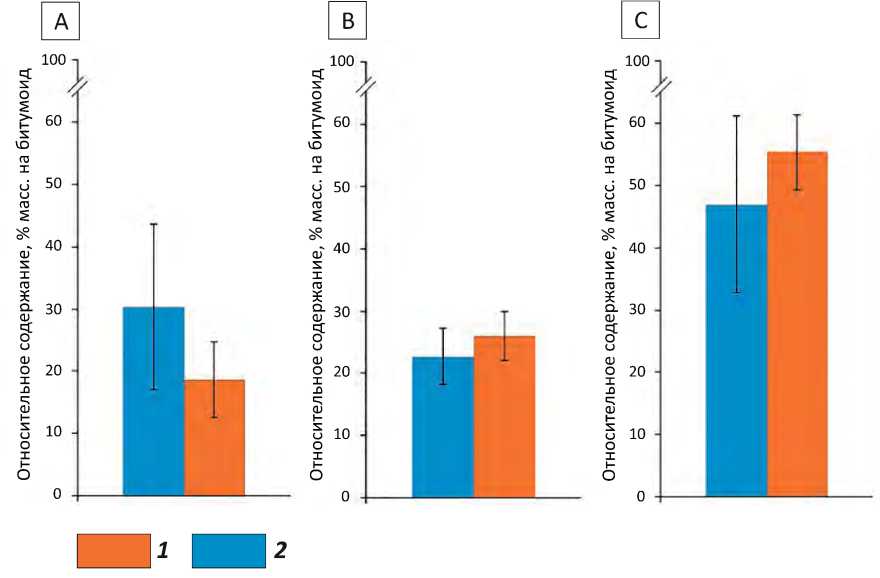

Рис. 3. Определение фациальных условий седиментогенеза и окислительно-восстановительных условий начальной стадии фоссилизации ОВ [17]

Fig. 3. Determination of facies settings of sedimentogenesis and redox settings at the early OM fossilization stage [17]

Номера скважин ( 1 – 9 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6, 7 — 7, 8 — 8, 9 — 9

Примечание. Pr/ n -C17 — отношение пристана к n -гептадекану; Ph/ n -C18 — отношение фитана к n -октадекану

Well numbers ( 1 – 9 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6, 7 — 7, 8 — 8, 9 — 9

Note. Pr/ n -C17 — pristane to n -heptadecane ratio; Ph/ n -C18 — phytane to n -octadecane ratio.

ОВ и близость литофациальных условий осадконакопления.

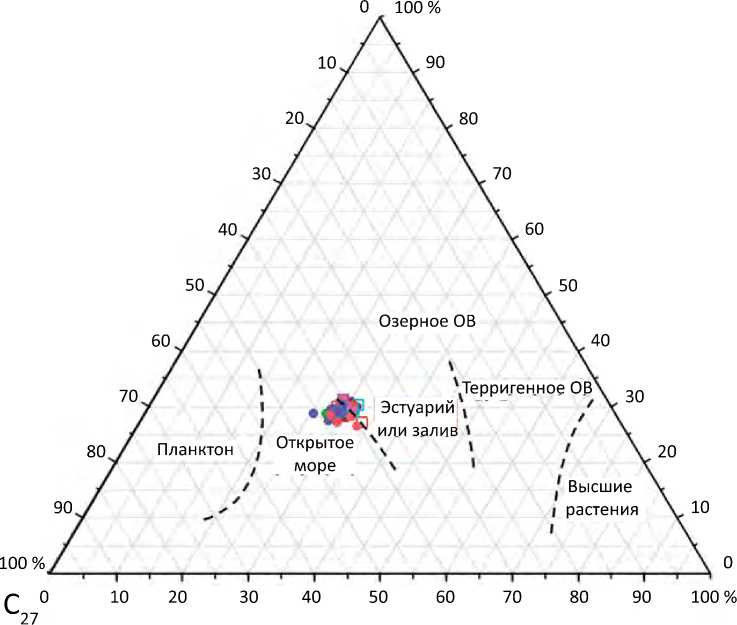

По соотношению нормальных и изопреноидных алканов исследуемое ОВ относится к акваген-ному типу, сформированному преимущественно в мелководно-морских, а также глубоководно-морских восстановительных условиях (рис. 3). В распределении регулярных стеранов состава С27–С29 преобладают гомологи С27, составляющие в среднем 41 %, гомологи С28 и С29 содержатся примерно в одинаковых количествах — 29 и 30 % соответственно, что является свидетельством формирования ОВ в условиях открытого моря или обстановках типа залив (рис. 4). Морской генезис ОВ для большинства образцов прослеживается и по трициклановому ин- дексу Its, значения которого изменяются в диапазоне от 0,03 до 1,06 [14], а также по преобладанию три-ароматических стеранов над моноароматическими (среднее 2,82 в диапазоне значений 0,96–4,86) [15, 16]. По параметру STER/PENT источником ОВ для большей части образцов рассматривается бактериальная некрома, для ОВ образцов из скважин 8, 9 — остатки фитопланктона [13].

Для оценки генетической связи материнской породы преимущественно с карбонатными, глинистыми либо глинисто-карбонатными формациями рассмотрены молекулярные параметры по три- и пентациклическим терпанам [13, 19], результаты анализа которых указывают на глинисто-карбонат-ный состав вмещающих отложений. Наличие в со-

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 4. Треугольная диаграмма для классификации генетических типов ОВ по соотношению стеранов С27, С28, С29 [18] в составе насыщенной фракции битумоидов

Fig. 4. Triangular diagram for OM genetic type classification according to С27, С28, С29 steranes ratio [18] in bitumoid saturated fraction

С28

С29

Усл. обозначения см. на рис. 3

For Legend see Fig. 3

ставе материнских пород кремнистых компонентов прослеживается по значениям параметра 4-MDBT/ Phen в диапазоне от 0,29 до 1,92 [20]. Полученные результаты согласуются с данными рентгенофазового анализа.

В связи с широким диапазоном стадий катагенеза рассматриваемых образцов (от ПК3 до МК3) традиционно используемое соотношение перегруппированных и регулярных стеранов состава С27 параметр Dia/(Dia + Reg) не позволяет связать вариацию значений (0,3–0,9) параметра с различием литофациальных обстановок формирования ОВ. Распределение значений параметра Ts/(Ts + Tm), рассчитываемых по соотношению термически более устойчивого С27 18α-триснорнеогопана (Ts) к менее устойчивому С27 17α-трисноргопану (Tm), в отношении интерпретации литофациальных условий в образцах также неоднозначно. Например, для битумоидов скв. 8 максимальные значения данного параметра (0,83–0,95) предполагают глинистые среды осадконакопления, в то же время параметр C31R/ HOP со значениями выше 0,35, предлагаемый К.Е. Петерсом и др. [13, 19], может указывать на присутствие карбонатного материала. Наблюдаемое несоответствие, вероятнее всего, объясняется значительным влиянием катагенетического фактора, в связи с чем данный параметр в изученной выборке рассматривался только как показатель степени термической зрелости ОВ.

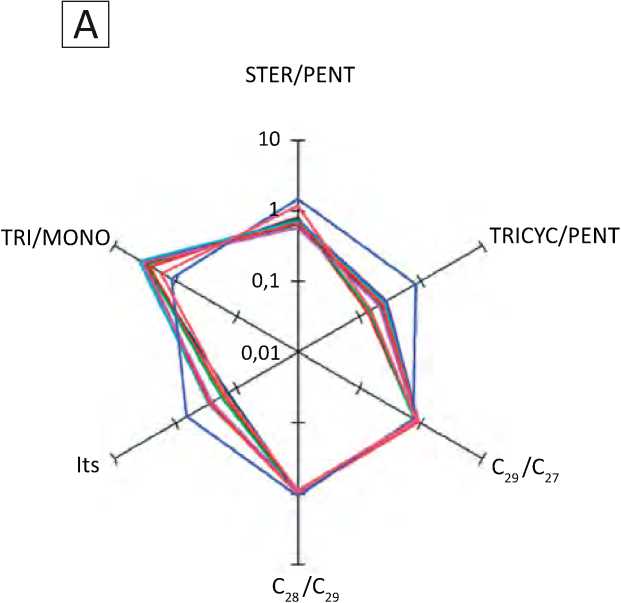

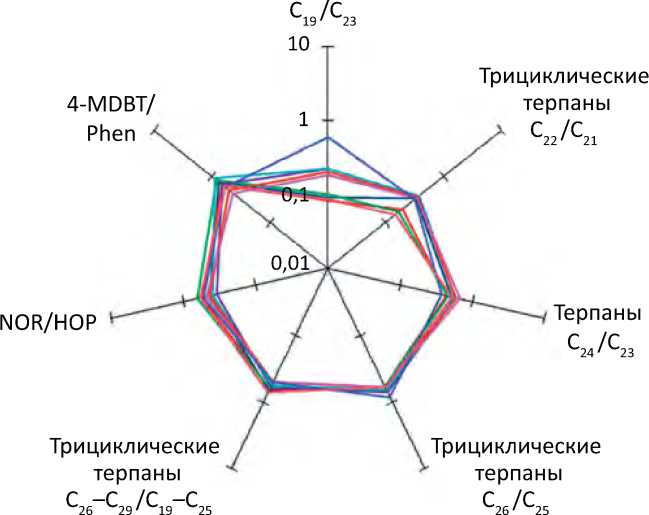

В целом пиролитические и молекулярные параметры (рис. 5, см. табл. 1) указывают на единство генетического типа и близость условий формирования ОВ исследованной выборки образцов, что позволяет производить сравнительную оценку степени катагенеза ОВ по молекулярным параметрам. Несмотря на несколько отличающуюся конфигурацию графика для скв. 8, определяемую некоторым различием исходных биопродуцентов ОВ (по параметрам STER/PENT, TRICYC/PENT, Its, TRI/MONO) (см. рис. 5 A ) и литологическим составом материнских пород (по распределению терпанов и ароматических соединений) (см. рис. 5 B), все рассматриваемые образцы можно отнести к одному семейству ОВ морского генезиса, формирование которого происходило в кремнисто-карбонатно-глинистых обстановках осадконакопления. На значения параметра TRICYC/PENT, вероятно, оказывает влияние катагенетический фактор.

В стандартном комплексе молекулярных исследований предусмотрен ряд параметров оценки степени катагенеза ОВ, рассчитываемых по нормальным и изопреноидным алканам, тетра- и пен-тациклическим УВ (стераны и терпаны) в составе насыщенных фракций битумоидов и ароматическим соединениям соответствующей фракции.

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 5. Звездные диаграммы значений (среднее по скважине) параметров, определяющих генезис ОВ, (А) и параметров, определяющих литологический состав материнской породы, (B)

Fig. 5. Rose diagrams of parameter values (average in the well) responsible for OM genesis (А) parameters responsible for source rock lithology (B)

B

Трициклические терпаны

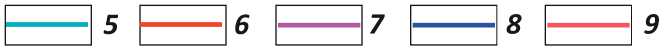

Номера скважин ( 1 – 9 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6, 7 — 7, 8 — 8, 9 — 9

Примечание. STER/PENT — соотношение сумм стеранов С27–С29 и пентацикланов С27–С35; TRICYC/PENT — соотношение сумм три-терпанов (до пика С27 18α Ts) и пентациклических (от пика С27 18α Ts) терпанов; C29/C27 и C28/C29 — соотношения сумм соответствующих стеранов состава С27–С29 (по m/z 217, 218); Its — отношение 2 . ∑хейлантаны С19–С20/∑хейлантаны С23–С26; TRI/ MONO — соотношение сумм три- и моноароматических стероидов по m/z 231 и m/z 253 соответственно; трициклические тер-паны C19/C23, C22/C21, C26/C25 — соотношения пиков соответствующих трициклических терпанов; терпаны C24/C23 — отношение тетрациклического терпана С24 к трициклическому терпану С23; трициклические терпаны C26–C29/C19–C25 — отношение сумм соответствующих трициклических терпанов C19–C29; NOR/HOP — С2917α21β (R) 25-норгопан/С30 гопан; 4-MDBT/Phen — 4-ме-тилдибензотиофен/фенантрен.

Well numbers ( 1 – 9 ): 1 — 1, 2 — 2, 3 — 3, 4 — 4, 5 — 5, 6 — 6, 7 — 7, 8 — 8, 9 — 9

Note. STER/PENT — С27–С29 sterane to С27–С35 pentacyclane sums ratio; TRICYC/PENT — triterpanes (before С27 18α Ts peak) to pentacyclic (from С27 18α Ts peak) terpanes sums ratio; C29/C27 and C28/C29 — sum ratios of respective steranes of С27–С29 (according to m/z 217, 218) composition; Its — 2 . ∑С19–С20 cheilanthanes to ∑С23–С26 cheilanthanes; TRI/MONO — sum ratio of tri- and monoaromatic steroids according to m/z 231 and m/z 253, respectively; tricyclic terpanes C19/C23, C22/C21, C26/C25 — ratios of peaks of the respective tricyclic terpanes; terpanes C24/C23 — tetracyclic terpane С24 to tricyclic terpane С23; tricyclic terpanes C26–C29/C19– C25 — ratios of peaks of the respective tricyclic terpanes C19–C29;NOR/HOP — С2917α21β (R) 25-norhopane/С30 hopane; 4-MDBT/ Phen — 4-methyl-dibenzothiophene/phenanthrene.

Исследование уровня термической зрелости ОВ с использованием соотношений изопреноидных и нормальных алканов (см. рис. 2) возможно проводить скорее на качественном уровне с выделением «незрелого», «зрелого» и «постзрелого» ОВ, что дает лишь первичное представление о ранжировании образцов в пределах изучаемой выборки. Наиболее зрелыми являются образцы из скв. 8 (см. рис. 2).

Применение молекулярных параметров, рас -считываемых на основе соотношения пространственных изомеров стеранов и гопанов, ограничено начальными этапами главной зоны нефтеобразо-вания, при этом в процессе геохимической интерпретации следует учитывать, что при одинаковой энергии активации фактор частоты столкновений реагирующих молекул у гопанов выше, чем у стеранов, поэтому изомеризация биогопанов 22R в гео- гопаны 22S происходит быстрее, чем изомеризация биоэпимеров 20R С29 ααα-стеранов в геоэпимеры 20S [21]. Исходя из этого, параметр С32HSR = 22S/[22S + + 22R] достигает предельных (равновесных) значений (0,57–0,62) быстрее, чем параметр C29SSR = = αα20S/αα[20S + 20R].

В свою очередь, соотношение R- и S-эпимеров С 29 ααα-стеранов быстрее достигает равновесных значений (0,52–0,55) по сравнению с соотношением эпимеров С 29 стеранов к онфигураций αββ и ααα (параметр C 29 ββαα = ββ[20S + 20R]/(ββ[20S + 20R]+αα[20S + + 20R], равновесные значения 0,67–0,71)) [13]. Кроме того, что с повышением уровня термической зрелости ОВ концентрации стеранов и гопанов значительно уменьшаются [22].

В выполненном исследовании, по указанным гопановым и стерановым параметрам зрелости

C 32 HSR , C 29 SSR и С 29 вваа , образцы либо близки, либо уже вступили в главную зону нефтеобразования, что согласуется с результатами вышеприведенных пиролитических исследований, по которым 89 % образцов соответствует стадиям МК 1 –МК 2 .

При этом рассматриваемые молекулярные параметры для образцов стадий ПК 3 , МК 1 и МК 2 имеют следующие значения: С 32 HSR = 0,58, 0,58 и 0,57; C 29 SSR = 0,41, 0,52 и 0,54; C 29 ββαα = 0,33, 0,55 и 0,57 соответственно. Для образцов стадии МК 3 отмечены наименьшие значения параметра C 32 HSR (0,51) и пониженные по сравнению с образцами стадий МК 1 и МК 2 значения параметра C 29 SSR (0,46), значения параметра C 29 ββαα = 0,59 наибольшие среди образцов в рассматриваемом диапазоне градаций катагенеза ОВ .

Неоднозначное распределение значений параметров С 32 HSR и C 29 SSR по стадиям катагенеза может быть связано с влиянием на скорость изомеризации 17а 21в 22 R-бисгомогопана литологического состава материнских пород и возможным понижением значений параметра C 29 SSR на высоких уровнях термической зрелости ОВ (для стадии МК 3 ) [13]. Полученное распределение значений параметров, во-первых, подтверждает рассмотренный выше тезис об ограниченности использования данных параметров только на начальных этапах главной зоны нефтеобразования и не позволяет провести дифференциацию значений параметров по стадиям катагенеза, во-вторых, показывает возможное влияние генетического и катагенети-ческого факторов на значения параметров C 32 HSR и C 29 SSR соответственно. Поэтому эти стерановые и терпановые параметры для построения корреляционных зависимостей с пиролитическими параметрами не рассматривались.

Считается, что более надежная оценка степени катагенеза ОВ пород прогнозируется при использовании молекулярных параметров, рассчитанных по ароматическим соединениям, например по соотношению дибензотиофенов (параметр MDR = = 4-MDBT/1-MDBT) и триароматических стеранов (параметр ТА(1)/ТА(1 + II)), поскольку они являются термически более устойчивыми по сравнению с УВ-биомаркерами на высоких уровнях термической зрелости [22]. В дополнение к указанным ароматическим параметрам для оценки степени катагенеза ОВ баженовской свиты И.В. Гончаровым, А.Э. Конторовичем и др. [1, 15, 16, 23] в качестве информативных рассматриваются параметры Ts/ (Ts + + Tm), Ki = (Pr + Ph)/( n -C 17 + n -C 18 ).

В соответствии с представлениями о меньшей термодинамической устойчивости соединений, используемых в знаменателях расчетных формул молекулярных параметров MDR, Ts/(Ts + + Tm), TA(I)/TA(I + II), значения данных параметров должны закономерно увеличиваться с повышением степени катагенеза ОВ. Напротив, для параметра Ki, отражающего величину отношения изопреноидных алканов к нормальным, значения параметра должны уменьшаться с увеличением термического преобразования ОВ пород.

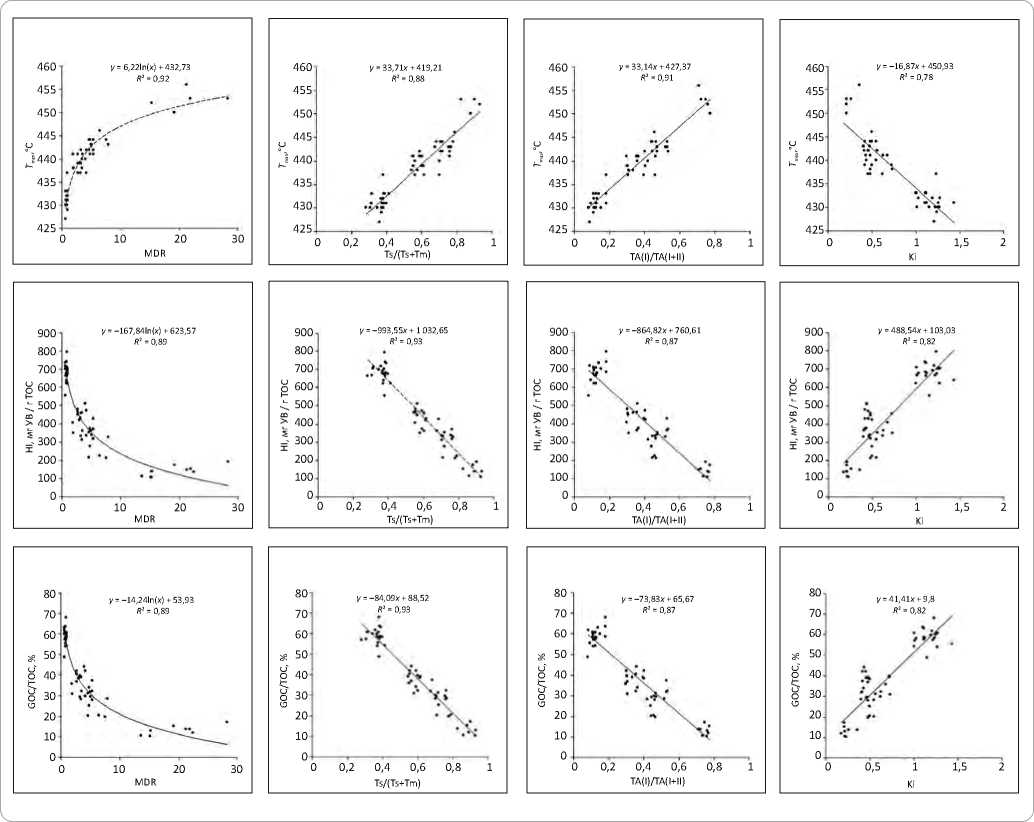

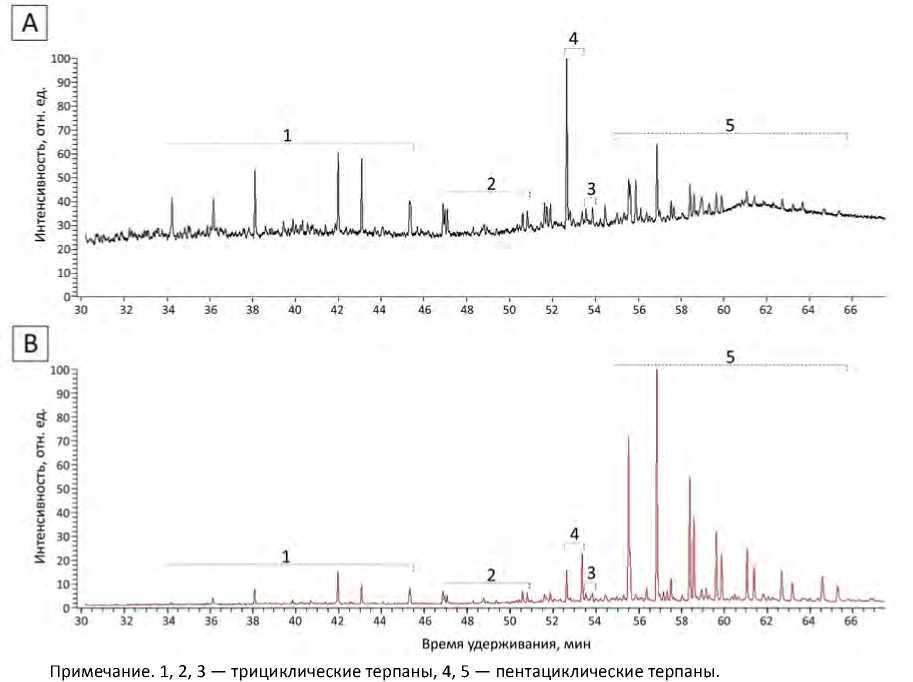

Указанные выше закономерности для исследованной выборки образцов прослеживаются с высокими коэффициентами детерминации R 2 при корреляциях с пиролитическими параметрами (рис. 6). Аналогичная картина с высокой степенью взаимосвязи отмечается и при взаимных корреляциях между молекулярными параметрами зрелости MDR, Ts/ (Ts + Tm), TA(I)/TA(I + II), Ki. Кроме того, для изученных образцов выявлена хорошая корреляционная зависимость значений параметра TRICYC/PENT от вышеуказанных молекулярных параметров зрелости ОВ, что указывает на большее влияние ка-тагенетического фактора на рассматриваемый параметр. Образцы скв. 8 (рис. 7) характеризуются повышенным содержанием трициклических терпанов относительно пентациклических по сравнению с образцами из других скважин, что также может указывать на большую степень термической зрелости рассматриваемых образцов [13].

Ранжирование значений молекулярных параметров исследованных образцов в зависимости от R o позволило выделить диапазоны для ОВ баженовской свиты Красноленинской и Фроловской НГО, соответствующие определенным стадиям шкалы катагенеза (табл. 2). Рис. 8 наглядно демонстрирует дифференциацию образцов соответствующих стадий катагенеза в определенных диапазонах значений молекулярных параметров. Повышение степени катагенеза ОВ пород прослеживается в следующем порядке: наименее зрелые — образцы из скважин 2, 3, 9, средними значениями параметров характеризуются образцы из скважин 1, 4-7, наиболее зрелые — образцы из скв. 8.

Практическую значимость комбинированного использования пиролитических и молекулярных параметров применительно к оценке степени катагенеза нефтегазоматеринских пород можно продемонстрировать на примере образцов скв. 8. Так, по этой скважине для восьми образцов выполнены пиролитические исследования пород и хроматографические анализы группового и молекулярного состава битумоидов (экстракция - групповой анализ - хромато-масс-спектрометрия). По первичным пиролитическим данным несколько образцов имели нехарактерные значения при совместном рассмотрении параметров T max , HI и GOC/TOC относительно основной части образцов. В частности, основная доля образцов выборки имела средние значения T max = 453 °С при значении HI = 161 мг УВ/г ТОС. Три аномальных образца имели пониженные значения T max , при этом индекс HI также был ниже, чем у других образцов. Это противоречит представлениям о том, что для ОВ пород, имеющих пониженные значения параметра HI, т. е. реализовавших генерационный потенциал (параметр S 2 ) в большей степени, должны прослеживаться более высокие значения параметра T max .

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 6. Корреляционные взаимосвязи пиролитических и молекулярных параметров ОВ пород баженовской свиты Красноленинской и Фроловской НГО

Fig. 6. Correlations of pyrolytic and molecular parameters of OM from the Bazhenov Fm (Krasnoleninsky and Frolovsky petroleum areas)

По результатам хромато-масс-спектрометрического анализа, все исследованные образцы данной скважины имели схожие значения молекулярных параметров Ki, Ts/(Ts + Tm), MDR, ТA(I)/ТA(I + II), что указывало на их принадлежность к одной стадии катагенеза и, соответственно, на близость значений показателя R о .

С помощью уравнения взаимосвязи (см. рис. 6 А) молекулярного параметра MDR и Tmax авторы статьи рассчитывали теоретическое значение Tmax, которое должно соответствовать величине данного молекулярного параметра. Для аномальных образцов значения Tmax, определенные пиролитическим методом, действительно оказались заниженными, и дальнейшее использование этих значений в расчете R o могло привести к ошибочному отнесению данных образцов к менее зрелым стадиям по шкале катагенеза. На рис. 8 показано, что при корректировке пиролитических значений Tmax на основе параметра MDR и последующем расчете R o, точки данных аномальных образцов смещаются в более зрелую зону (пунктирные круги). Аналогичным образом с помощью пересчетных уравнений взаимосвязи можно рассчитать скорректированные значения индексов HI и GOC/TOC и таким образом получить более достоверную информацию о степени зрелости образцов пород.

Выводы

С использованием комплекса пиролитических и молекулярных параметров проведена оценка уровня термической зрелости ОВ баженовских отложений и их стратиграфических аналогов (нижне-тутлеймская подсвита) из девяти скважин Красноленинской и Фроловской НГО.

Анализ распределения значений молекулярных параметров Ki, Ts/(Ts + Tm), MDR, ТA(I)/ТA(I + II) в пределах соответствующей стадии катагенеза показал изменение значений данных параметров в определенных дифференцируемых диапазонах, что указывает на возможность их комбинированного использования с пиролитическими параметрами

ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ УВ

Рис. 7. Типовые масс-фрагментограммы по характеристичному иону m/z 191 насыщенной фракции битумоидов в образцах из скважин 8 (A) и 1–7, 9 (B)

Fig. 7. Typical mass fragmentogram according to specific m/z 191 ion of saturated bitumoid fraction in the samples from well 8 (A), wells 1–7, 9 (B)

Note. 1, 2, 3 — tricyclic terpanes, 4, 5 — pentacyclic terpanes.

Табл. 2. Значения молекулярных параметров, соответствующих стадиям ПК3–МК1–МК2–МК3 шкалы катагенеза ОВ баженовской свиты в пределах Красноленинской и Фроловской НГО

Tab. 2. Values of molecular parameters corresponding to ПК3–МК1–МК2–МК3 stages of catagenesis of Bazhenov Fm Organic Matter in the Krasnoleninsky and Frolovsky petroleum areas

|

Число образцов, отнесенных к соответствующей стадии катагенеза |

R o , % |

Молекулярные параметры |

|||

|

Ki |

Ts/(Ts + Tm) |

MDR |

ТA (I)/ТA (I + II) |

||

|

ПК 3 ( R o от 0,4 до 0,5 %) |

|||||

|

1 |

0,48 |

1,21 |

0,36 |

0,59 |

0,09 |

|

МК 1 ( R o от 0,5 до 0,65 %) |

|||||

|

27 |

0,57 ± 0,05 0,51–0,64 |

0,98 ± 0,31 0,42–1,44 |

0,43 ± 0,12 0,28–0,7 |

1,48 ± 1,09 0,57–4,2 |

0,19 ± 0,11 0,08–0,46 |

|

МК 1 ( R o от 0,5 до 0,65 %) |

|||||

|

22 |

0,07 ± 0,03 0,66–0,76 |

0,45 ± 0,12 0,18–0,68 |

0,71 ± 0,11 0,55–0,93 |

64 ± 4,8 1,9–22,5 |

0,48 ± 0,13 0,30–0,77 |

|

МК 3 ( R o от 0,85 до 1,15 %) |

|||||

|

5 |

0,99 ± 0,05 0,92–1,07 |

0,25 ± 0,06 0,21–0,36 |

0,89 ± 0,04 0,83–0,93 |

21,2 ± 4,8 15,3–28,4 |

0,74 ± 0,03 0,71–0,78 |

Примечание. Числитель — средние арифметические значения ± стандартное отклонение, знаменатель — диапазон изменения значений параметров. R o — расчетное значение через пиролитический параметр T max по методике, приведенной в работе [4].

Note. Numerator shows arithmetic mean values ± standard deviation, denominator — range of parameter value changes. R o — value calculated using T max pyrolytic parameter in accordance with methodology presented in [4].

HC HARD-TO-RECOVER RESERVES AND UNCONVENTIONAL SOURCES

Рис. 8. Диапазоны значений молекулярных параметров при группировке образцов по стадиям катагенеза и их корреляция с показателем R o для ОВ пород баженовской свиты Красноленинской и Фроловской НГО

Fig. 8. Ranges of molecular parameter values when samples are grouped according to catagenesis stage, and their correlation with R o indicator for OM from the Bazhenov Fm (Krasnoleninsky and Frolovsky petroleum areas)

Список литературы Повышение достоверности оценки степени катагенеза органического вещества баженовской свиты путем комплексирования пиролитических и молекулярных параметров (северо-западная часть территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)

- Гончаров И.В., Самойленко В.В., Обласов Н.В., Носова С.В. Молекулярные параметры катагенеза органического вещества пород баженовской свиты Томской области // Геология нефти и газа. - 2004. - № 5. - С. 53-59.

- Конторович А.Э., Трофимук А.А. Литогенез и нефтегазообразование // Горючие ископаемые. Проблемы геологии и геохимии нафтидов и битуминозных пород / Под ред. Н.Б. Вассоевича. - М.: Наука, 1976. - С. 19-36.

- Неручев С.Г., Вассоевич Н.Б.,Лопатин Н.В. О шкале катагенеза в связи с нефтегазообразованием // Горючие ископаемые. Проблемы геологии нафтидов и битуминозных пород / Под ред. Н.Б. Вассоевича. - М.: Наука, 1976. - С. 47-62.

- Калмыков А.Г., Карпов Ю.А., Топчий М.С., Фомина М.М., Мануилова Е.А., Шереметьева Е.В., Третьякова И.О., Пронина Н.В., Шишков В.А., Балушкина Н.С., Фадеева Н.П., Ступакова А.В., Калмыков Г.А. Влияние катагенетической зрелости на формирование коллекторов с органической пористостью в баженовской свите и особенности их распространения // Георесурсы. - 2019. - Т. 21. -№ 2. - С. 159-171. DOI: 10.18599/grs.2019.2.159-171.

- Гусев И.М., Панченко И.В., Смирнова М.Е., Талдыкин Я.Б., Куликов П.Ю. Подходы к оценке зрелости органического вещества в баженовском горизонте по данным сопоставления пиролитических параметров, литологии и стратиграфии разрезов [Электронный ресурс] // Юрская система России: проблемы стратиграфии и палеогеографии: мат-лы VIII Всероссийского совещания с международным участием, онлайн-конференция (7-10 сентября 2020 г.). - 2020 г. - С. 54-58. - Режим доступа: http://www.mmtk.ginras.ru/ pdf/Gusev%20et%20al,%202020.pdf (дата обращения: 01.11.2021).

- Вторушина Э.А., Булатов Т.Д., Козлов И.В., Вторушин М.Н. Современный метод определения пиролитических параметров горных пород // Геология нефти и газа. - 2018. - № 2. - С. 71-77. DOI: 10.31087/0016-7894-2018-2-71-77.

- Кульков М.Г., Вторушина Э.А. Ускоренная экстракция ASE — как эффективный метод извлечения битумоидов при выполнении пиролитических и хроматографических исследований кернового материала // Пути реализации нефтегазового потенциала Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: мат-лы двадцать второй научно-практической конференции (Ханты-Мансийск, 18-21 ноября 2019 г.). В 2 т. Т. 2 / Под ред. А.В. Шпильмана, В.А. Волкова. - Ханты-Мансийск: АУ "НАЦ РН им. В.И. Шпильмана", 2019. -С. 79-90.

- Немова В.Д. Многоуровневая литологическая типизация пород баженовской свиты // Нефтяное хозяйство. - 2019. - № 8. -С. 13-17. DOI: 10.24887/0028-2448-2019-8-13-17.

- Панченко И.В., Немова В.Д., Смирнова М.Е., Ильина М.В., Барабошкин Е.Ю., Ильин В.С. Стратификация и детальная корреляция баженовского горизонта в центральной части Западной Сибири по данным литолого-палеонтологического изучения и ГИС // Геология нефти и газа. - 2016. - № 6. - С. 1-13.

- Козлова Е.В., Фадеева Н.П., Калмыков Г.А., Балушкина Н.С., Пронина Н.В., Полудеткина Е.Н., Костенко О.В., Юрченко А.Ю., Борисов Р.С., Бычков А.Ю., Калмыков А.Г., Хамидуллин Р.А., Стрельцова Е.Д. Технология исследования геохимических параметров органического вещества керогенонасыщенных отложений (на примере баженовской свиты, Западная Сибирь) // Вестник Московского университета. Серия 4: Геология. - 2015. - № 5. - С. 44-53.

- Фомин А.Н., Беляев С.Ю., Красавчиков В.О., Истомин А.В. Факторы катагенеза органического вещества в юрских отложениях Западно-Сибирского мегабассейна // Геология нефти и газа. - 2014. - № 1. - С. 129-135.

- Фадеева Н.П., Морозов Н.В., Бакай Е.А., Фролов С.В. Геохимические предпосылки нефтегазоносности Березовской впадины (Восточная Сибирь) // Георесурсы. - 2021. - Т. 23. - № 2. - С. 44-45. DOI: 10.18599/grs.2021.2.4.

- Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. - Cambridge university press, 2005. - V. 2. - 538 p.

- ^упакова А.В., Соколов А.В., Соболева Е.В., Кирюхина Т.А., Курасов И.А., Бордюг Е.В. Геологическое изучение и нефтегазонос-ность палеозойских отложений Западной Сибири // Георесурсы. - 2015. - Т. 61. - № 2. - С. 63-76. DOI: 10.18599/grs.61.2.6.

- Конторович А.Э., Меленевский В.Н., Иванова Е.Н., Фомин А.Н. Фенантрены, ароматические стераны и дибензотиофены в юрских отложениях Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна и их значение для органической геохимии // Геология и геофизика. - 2004. - Т. 45. - № 7. - С. 873-883.

- Сотнич И.С., КостыреваЕ.А. Ароматические соединения в битумоидах баженовской свиты севера Хантейской гемиантеклизы // Георесурсы. - 2021. - Т. 23. - № 1. - С. 42-51. DOI: 10.18599/grs.2021.1.4.

- Connan J., Cassou A.M. Properties of gases and petroleum liquids derived from terrestrial kerogen at various maturation levels // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1980. - V. 44. - № 1. - P. 1-23.

- Huang Wen-Yen., Meinschein W.G. Sterols as ecological indicators // Geochimica et Cosmochimica Acta. - 1979. - V. 43. - № 5. -P. 739-745. DOI:10.1016/0016-7037(79)90257-6.

- Peters K.E., Ramos L.S., Zumberge J.E., Valin Z.C., Scotese C.R., Gautier D.L. Curcum Arctic petroleum systems identified using decision-tree chemometrics // AAPG Bulletin. - 2007. - V. 91. - № 6. - P. 877-913. DOI:10.1306/12290606097.

- Chakhmakhchev A., Suzuki N. Saturate biomarkers and aromatic sulfur compounds in oils and condensates from different source rock lithologies of Kazakhstan, Japan and Russia // Organic Geochemistry. - 1995. - V. 23. - № 4. - P. 289-299. DOI:10.1016/0146-6380(95)00050-O.

- Mackenzie A.S., Beaumont C., McKenzie D.P. Estimation of the kinetics of geochemical reactions with geophysical models of sedimentary basins and applications // Organic geochemistry. - 1984. - V. 6. - P. 875-884.

- He Chuan, Huang Haiping, Wang Qianru, Li Zongxing. Correlation of Maturity Parameters Derived from Methylphenanthrenes and Methyldibenzothiophenes in the Carboniferous Source Rocks from Qaidam Basin, NW China // Geofluids. - 2019. - V. 2019. - № 8. DOI:10.1155/2019/5742902.

- Гончаров И.В., Самойленко В.В., Носова С.В., Обласов Н.В. Способ определения зрелых нефтематеринских пород [Электронный ресурс] // Патент № 2261438. - Заявитель и патентообладатель ОАО «ТомскНИПИнефть». - 8 с. - Режим доступа: https://viewer. rusneb.ru/ru/000224_000128_0002261438_20050927_C1_RU?page=1&rotate=0&theme=black (дата обращения 04.11.2022).