Повышение достоверности прогноза эффективного объема залежей углеводородов в условиях фациально-неоднородной среды

Автор: Кузнецова Я.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 5, 2023 года.

Бесплатный доступ

Тенденция к увеличению доли углеводородов в залежах, характеризующихся фациально-неоднородным строением, требует расширения набора алгоритмов для решения задачи прогноза эффективного насыщенного объема для повышения достоверности оценки начальных геологических запасов нефти и газа. В настоящее время основой прогноза являются результаты динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ, при этом имеется ряд ограничений, связанных с разрешающей способностью метода. При отсутствии возможности использования результатов интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ применяют стандартные подходы, принятые в практике подсчета запасов. Однако в случае фациально-неоднородной среды расстояния между скважинами, как правило, превышают размеры изучаемых седиментологических единиц, что снижает точность распределения коллектора в межскважинном пространстве при использовании стандартных подходов. Для повышения достоверности прогноза эффективного объема залежей углеводородов предлагаются варианты расчета на основе объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных: объектных кластеризации и декластеризации. Объектные алгоритмы геостатистического анализа представляют собой набор способов количественного описания фациального состава пласта на основе результатов интерпретации фаций в разрезах скважин с учетом характерных для осадочных тел геометрических параметров. При этом объектная кластеризация предполагает объединение в одно осадочное тело идентичных фаций, вскрытых двумя и более скважинами, а в случае объектной декластеризации встреченные в скважинах идентичные отложения соотносятся с отдельными осадочными телами. По сравнению со стандартными подходами предложенные варианты расчета позволили повысить достоверность прогноза эффективного объема газовой залежи, уменьшить диапазон неопределенности оценки изучаемого параметра, локализовать зону вероятного присутствия фации заглинизированного канала, получить набор равновероятных реализаций, включающий вариант, рекомендованный для предварительной оценки начальных геологических запасов углеводородов

Эффективный насыщенный объем, залежь, фация, коллектор, заглинизированный канал, геостатистический анализ, объектная кластеризация, объектная декластеризация

Короткий адрес: https://sciup.org/14131650

IDR: 14131650 | УДК: 550.8.013 | DOI: 10.47148/0016-7894-2023-5-93-104

Текст научной статьи Повышение достоверности прогноза эффективного объема залежей углеводородов в условиях фациально-неоднородной среды

Тенденция к увеличению доли УВ в залежах, характеризующихся сложным геологическим строением [1], в том числе ассоциированных с фациальной неоднородностью среды, приводит к необходимости расширить набор алгоритмов для решения задачи прогноза эффективного насыщенного объема для повышения достоверности оценки начальных геологических запасов нефти и газа.

В настоящее время основой для описания резервуара в межскважинном пространстве являются результаты инверсионных преобразований сейсмических данных [2–4]. Также продолжают широко применяться методы атрибутного анализа, включая спектральную декомпозицию [5–7]. Однако динамическая интерпретация имеет ограничения и не может использоваться при отсутствии на площади трехмерной сейсмической съемки, для экспресс-оценки объемов УВ до получения ее результатов, а также при отсутствии требуемого комплекса геофизических исследований скважин, если речь идет о сейсмической инверсии. Кроме того, следует отметить, что достоверность результатов интерпретации сейсмических данных существенно снижают интерференционная волновая картина, а также высокая латеральная и вертикальная неоднородность среды, при которой размеры седиментологических объектов находятся за пределами разрешающей способности метода [8]. Во всех перечисленных случаях для оценки эффективного объема залежей применяются стандартные методы, принятые в практике подсчета запасов [9]. Так, если соседние скважины вскрывают различные фации, представленные в одной из них коллектором, в другой — неколлектором, граница выклинивания или замещения чаще всего картируется посередине между отметками пластопересечений. Данный метод обеспечивает получение надежных результатов, когда размеры седиментологических единиц превышают расстояния между скважинами. Однако в случае фациально-неоднородной среды расстояния между скважинами, как правило, превышают размеры изучаемых седиментологических единиц, что снижает точность распределения коллектора в межскважинном пространстве при использовании указанного подхода.

Принимая во внимание перечисленные ограничения использования результатов интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ и принятых в практике подсчета запасов стандартных методов, можно сделать заключение, что проблема повышения точности расчета объема коллектора в межскважинном пространстве для фациально-неоднородных сред является актуальной и требует разработки альтернативных подходов к своему решению. Статья посвящена описанию предлагаемых автором статьи объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных, применение которых позволяет повысить достоверность прогноза эффективного объема залежей УВ в условиях отсутствия возможности использования результатов динамической интерпретации данных сейсморазведочных работ.

Объект, цель и задачи исследования

Объектом исследования является газовая залежь пласта марресалинской свиты, входящая в состав месторождения, расположенного в северной части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. Средняя глубина залегания пласта составляет 940 м. Рассматриваемые залежи сформированы в континентальных условиях осадконакопления. Региональное направление сноса осадочного материала — с востока на запад, локальное направление сноса на площади месторождения неизвестно. Пласт вскрывают восемь разведочных скважин, в двух из которых разрез представлен отложениями заглинизированных каналов — неколлектором, в остальных — русловой фацией, средняя песчанистость которой составляет 80 %. В пяти скважинах, вскрывших коллектор, пласт газонасыщен, в одной — водонасыщен.

Целью исследования является повышение достоверности прогноза эффективного объема газовой залежи на основе предлагаемых автором статьи объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных до получения результатов динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи.

-

1. Рассчитать эффективный газонасыщенный объем на основе стандартных подходов, принятых в практике подсчета запасов.

-

2. Рассчитать эффективный газонасыщенный объем на основе предлагаемых объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных.

-

3. Оценить достоверность выполненных расчетов с привлечением результатов динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ.

Последний пункт в перечне задач доказывает, что выбор объекта исследования не случаен: малая глубина залегания пласта повышает разрешающую способность метода сейсморазведки, а характер насыщения делает акустические границы более контрастными, что позволяет использовать результаты динамической интерпретации для оценки достоверности расчетов, выполненных до их получения.

Расчет эффективного газонасыщенного объема на основе стандартных подходов, принятых в практике подсчета запасов

Континентальный генезис отложений позволяет сделать вывод о том, что граница между зонами распространения коллектора и зонами его отсутствия представляет собой линию замещения, для которой характерна резкая потеря пластом коллекторских свойств при сохранении его толщины. В методических рекомендациях по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом описаны три модели замещения пород-коллекторов, соответствующие рассматриваемой обстановке осадконакопления [9].

-

1. Первая модель предполагает положение линии замещения коллектора вблизи скважин, в которых он вскрыт.

-

2. Вторая модель описывает положение линии замещения посередине между парами скважин, одна из которых вскрывает интервал коллектора, другая — зону его отсутствия.

-

3. Третья модель предполагает картирование линии замещения вблизи скважин, в которых коллектор не представлен.

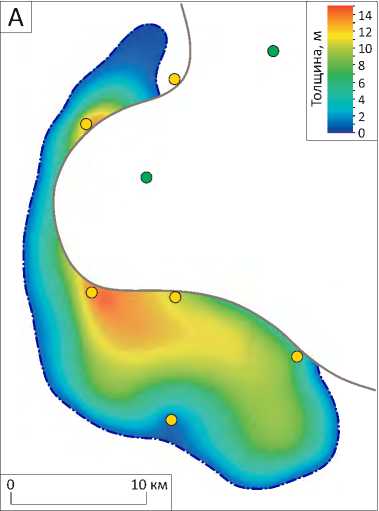

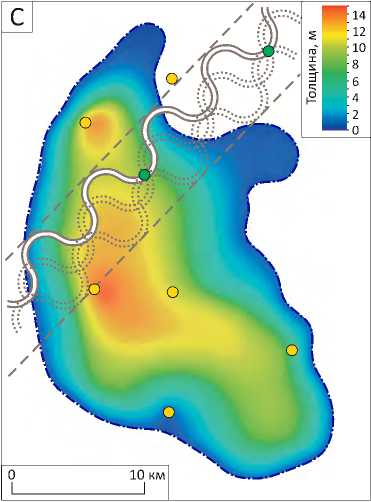

Карты эффективных газонасыщенных толщин, полученные в результате использования перечисленных моделей, представлены на рис. 1.

Значения подсчетных параметров (площади газоносности, средней газонасыщенной толщины и объема газонасыщенных пород), вычисленные при использовании стандартных подходов, принятых в практике подсчета запасов, приведены в табл. 1. Отмечается большой диапазон варьирования объема насыщенных пород: различия значений в первой и третьей моделях составляют 41 % эффективного объема залежи, следствием чего является высокая неопределенность в оценке начальных геологических запасов УВ.

Расчет эффективного газонасыщенного объема на основе объектных алгоритмов геостатисти-ческого анализа фациальных данных

Объектные алгоритмы геостатистического анализа представляют собой набор способов количественного описания фациального состава пласта на основе результатов интерпретации фаций в разре- зах скважин с учетом характерных для осадочных тел геометрических параметров, расчет которых выполняется с привлечением информации об обстановках-аналогах [10]. При этом используются упрощенные геометрические формы и описанные в литературе зависимости параметров седиментологических единиц от их фактической толщины в скважинах [11–14].

В изучаемом пласте специфическими геометрическими характеристиками обладает фация заглинизированного канала, вскрытая двумя скважинами. Для расчета в общем объеме залежи объема неколлектора, ассоциированного с указанной фацией, необходима информация о числе каналов, их толщине, ширине, форме и длине. Число загли-низированных каналов зависит от числа скважин, в которых встречена рассматриваемая фация, и от применяемого объектного алгоритма геостатисти-ческого анализа. Расчетная толщина определяется по данным бурения и зависит от используемого объектного алгоритма геостатистического анализа. Ширина рассчитывается на основе толщины. Источником информации о формах осадочных тел являются литературные данные об обстановках-аналогах. Форма заглинизированного канала в упрощенном варианте представляет собой синусоиду, амплитуда и период которой вычисляются с учетом толщины русловых отложений в скважинах с привлечением информации об обстановках-аналогах [11–14]. Расчетная длина канала определяется его формой и применяемым объектным алгоритмом геостатистического анализа. Таким образом, от способа геостатистического оценивания напрямую зависят: число каналов, их толщина и длина, опосредованно ширина.

В случаях, когда фация идентифицирована в двух и более скважинах, для расчета объема вскрытых бурением седиментологических единиц применяются алгоритмы объектной кластеризации и объектной декластеризации. Объектная кластеризация предполагает объединение в одно осадочное тело идентичных фаций, вскрытых двумя и более скважинами. Алгоритм предусматривает следующую последовательность действий [10]:

-

1) интерпретацию фации в разрезах скважин;

-

2) соотнесение проинтерпретированной фации с упрощенным геометрическим объектом;

-

3) определение направления сноса осадочного материала (для неизометричных объектов), если имеется источник данной информации;

-

4) расчет параметров упрощенного геометрического объекта (или объектов, число которых зависит от взаимного расположения на площади скважин, вскрывших идентичную фацию, а также от направления сноса осадочного материала) на основе скважинных данных с привлечением статистической информации об обстановках-аналогах;

-

5) ориентацию упрощенного геометрического объекта (или объектов) на изучаемой площади та-

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

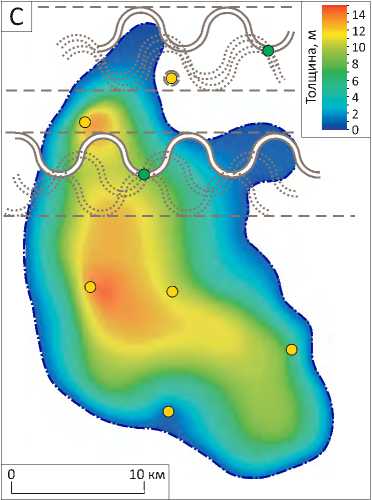

Рис. 1. Карты эффективных газонасыщенных толщин, полученные в результате использования стандартных подходов

Fig. 1. Maps of net reservoir thickness obtained using the conventional approaches

Модели: A — 1, B — 2, С — 3.

Скважины, вскрывшие ( 1 , 2 ): 1 — коллектор русловой фации, 2 — неколлектор фации заг-линизированного канала; 3 — линия замещения коллектора; 4 — контур газоносности

Models: A — 1, B — 2, С — 3.

Wells that penetrated ( 1 , 2 ): 1 — channel facies reservoir, 2 — non-reservoir of shaled-out channel facies; 3 — line of reservoir shaleout; 4 — gas accumulation outline

Табл. 1. Подсчетные параметры геологических запасов газа, полученные в результате использования стандартных подходов

Tab. 1. Volumetric data of geological gas reserves obtained using standard approaches

-

6) расчет объема упрощенного геометрического объекта (или объектов), соответствующего рассматриваемой фации.

Следуя алгоритму, фация заглинизированного канала, выделенная в двух скважинах, соотнесена с упрощенным геометрическим объектом, имеющим в плане форму синусоиды и линзообразно-вогнутое поперечное сечение. Толщина канала определена по данным бурения, среднее значение в интервале пласта составляет 14 м. Ширина, рассчитанная на основе толщины в скважинах [11], равна 420 м. Амплитуда и период синусоиды вычислены на основе толщины русловых отложений в скважинах с привлечением информации об обстановках-аналогах [11–14], в данном примере составляют 1600 и 6400 м соответственно.

Поскольку локальное направление сноса осадочного материала на площади неизвестно, ориентация синтетического объекта выполнена только с учетом объединения зон локализации скважин, вскрывших заглинизированный канал, в один объект. Таким образом, направление сноса при использовании объектной кластеризации принято с северо-востока на юго-запад. Принятое локальное направление сноса осадочного материала не противоречит региональному.

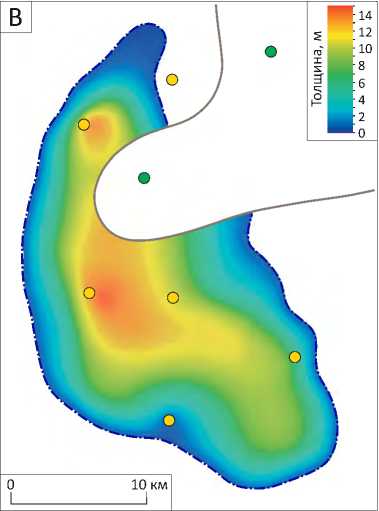

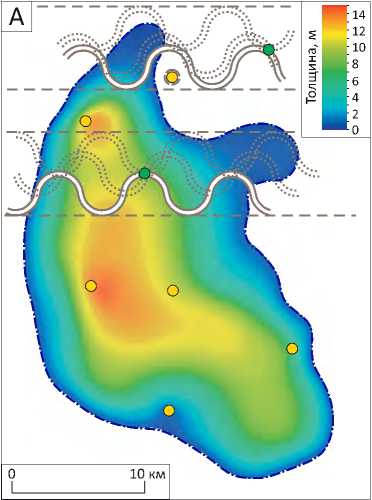

Следует отметить многовариантность положения синусоиды относительно скважин, вскрывших заглинизированный канал, при этом все варианты являются равновероятными. Принимая во внимание неединственность решения задачи локализации синтетического объекта, на рис. 2 представлены карты эффективных газонасыщенных толщин для пессимистичного, базового и оптимистичного вариантов. Базовый вариант соответствует среднему значению, полученному в результате расчета равновероятных реализаций. В табл. 2 приведены значения подсчетных параметров (площади газоносности, средней газонасыщенной толщины и объема газонасыщенных пород), рассчитанные для перечисленных вариантов реализации алгоритма объектной кластеризации.

Другим алгоритмом, применяемым в случае вскрытия фации двумя и более скважинами, является объектная декластеризация, которая предполагает соотнесение встреченных в скважинах идентичных отложений с отдельными осадочными телами. Алгоритм включает следующую последовательность действий:

-

1) интерпретацию фации в разрезах скважин;

-

2) соотнесение проинтерпретированной фации с упрощенным геометрическим объектом;

-

3) определение направления сноса осадочного материала (для неизометричных объектов), если имеется источник данной информации;

-

4) расчет параметров упрощенных геометрических объектов на основе скважинных данных с привлечением статистической информации об обстановках-аналогах;

-

5) ориентацию упрощенных геометрических объектов на изучаемой площади таким образом, чтобы зоны локализации скважин, вскрывших идентичную фацию, относились к отдельным объектам; при этом учитывается направление сноса осадочного материала (для неизометричных объектов), если имеется источник данной информации;

-

6) расчет объема упрощенных геометрических объектов, соответствующих рассматриваемой фации.

Различия алгоритмов объектных декластеризации и кластеризации начинаются с четвертого пункта и касаются расчета параметров упрощенных геометрических объектов. При использовании кластеризации толщина заглинизированного канала представляет собой среднее значение, рассчитанное на основе данных бурения двух скважин, так как предполагается, что обе скважины вскрывают одну седиментологическую единицу. В случае использования объектной декластеризации считается, что скважины, в которых проинтерпретирована рассматриваемая фация, вскрывают разные тела, следовательно, толщина каждого канала рассчитывается с учетом данного параметра только в той скважине, которая его пересекает. В изучаемом примере толщины фации заглинизи-рованного канала в обеих скважинах равны 14 м. Таким образом, расчетные значения ширины двух синтетических объектов одинаковы и составляют 420 м [11]. Амплитуда и период синусоиды рассчитаны так же, как и в случае объектной кластеризации, и составляют 1600 и 6400 м соответственно. Ориентация упрощенных геометрических объектов выполнена с учетом регионального направления сноса осадочного материала (с востока на запад).

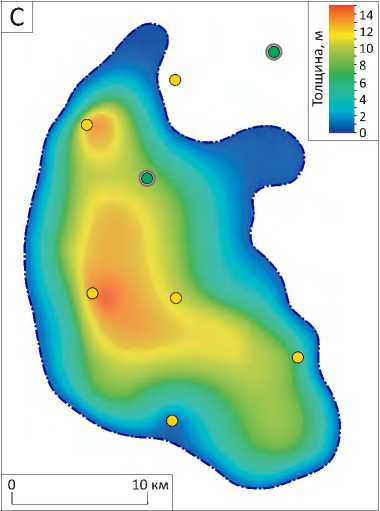

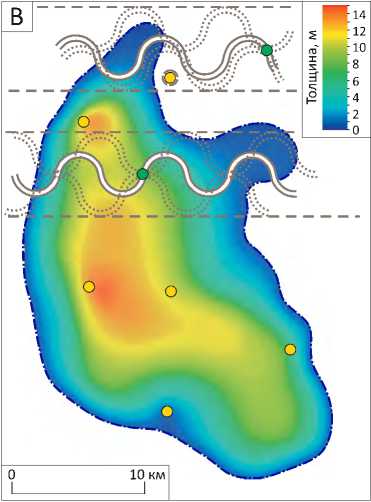

Как и описанная выше объектная кластеризация, декластеризация предполагает многовариантность положения синусоид относительно скважин, вскрывших заглинизированный канал, при этом все варианты являются равновероятными. На рис. 3 изображены карты эффективных газонасыщенных толщин для пессимистичного, базового и оптимистичного вариантов. Базовый вариант соответствует среднему значению, полученному в результате расчета равновероятных реализаций. В табл. 3 представлены значения подсчетных параметров (площади газоносности, средней газонасыщенной толщины и объема газонасыщенных пород), рассчитанные для перечисленных вариантов реализации алгоритма объектной декластеризации.

Согласно данным, представленным в табл. 2, 3, диапазон варьирования объема насыщенных пород

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 2. Карты эффективных газонасыщенных толщин, полученные в результате использования объектной кластеризации Fig. 2. Maps of net reservoir thickness obtained using the object-oriented clustering

Варианты: A — пессимистичный, B — базовый, С — оптимистичный.

-

1 — возможные положения заглинизиро-ванного канала; 2 — граница зоны вероятного присутствия объекта заглинизирован-ного канала

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Options: A — low, B — best, С — high.

-

1 — possible positions of shaled-out channel;

-

2 — boundary of the possible zone of shaled-out channel

For other Legend items see Fig. 1

Табл. 2. Подсчетные параметры геологических запасов газа, полученные в результате использования объектной кластеризации

Tab. 2. Volumetric data of geological gas reserves obtained using object clustering

|

Вариант расчета |

Площадь газоносности, тыс. м2 |

Средняя газонасыщенная толщина, м |

Объем газонасыщенных пород, тыс. м3 |

|

Пессимистичный |

465 762 |

6,38 |

2 973 767 |

|

Базовый |

466 449 |

6,4 |

2 983 126 |

|

Оптимистичный |

466 571 |

6,41 |

2 992 486 |

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 3. Карты эффективных газонасыщенных толщин, полученные в результате использования объектной декластеризации Fig. 3. Maps of net reservoir thickness obtained using the object-oriented declustering

Варианты: A — пессимистичный, B — базовый, С — оптимистичный.

Усл. обозначения см. на рис. 1, 2

Options: A — low, B — best, С — high.

For Legend see Fig. 1, 2

Табл. 3. Подсчетные параметры геологических запасов газа, полученные в результате использования объектной декластеризации

Tab. 3. Volumetric data of geological gas reserves obtained using object declustering

|

Вариант расчета |

Площадь газоносности, тыс. м2 |

Средняя газонасыщенная толщина, м |

Объем газонасыщенных пород, тыс. м3 |

|

Пессимистичный |

463 533 |

6,45 |

2 991 439 |

|

Базовый |

462 692 |

6,48 |

2 999 920 |

|

Оптимистичный |

465 061 |

6,47 |

3 008 401 |

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS при использовании объектных алгоритмов геоста-тистического анализа составляет 0,6 %. По сравнению со стандартными подходами, при которых указанный диапазон равен 41 %, объектные алгоритмы позволяют снизить неопределенность в оценке начальных геологических запасов УВ.

Следует отметить, что предложенные варианты геостатистического анализа фациальных данных не требуют обязательного соблюдения условия пространственной стационарности функции распределения случайной величины и выделения трендов, чем отличаются от других способов гео-статистического оценивания [15]. Объектные кластеризация и декластеризация предполагают учет только тех седиментологических единиц, которые фактически вскрыты скважинами, при этом среднее значение доли фации в общем объеме пласта рассчитывается не как среднее по скважинным данным, а как отношение объема геометрических объектов, соответствующих фации, к общему объему пласта [10].

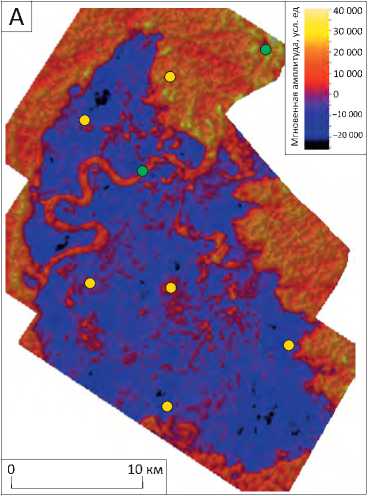

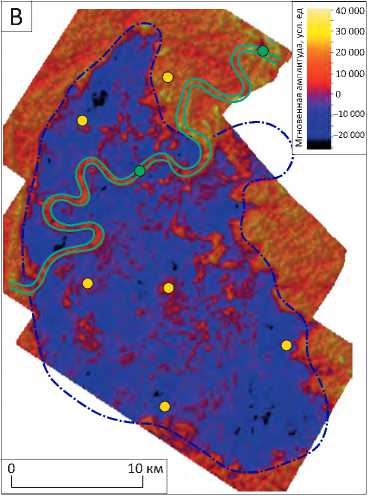

Оценка достоверности выполненных расчетов на основе результатов динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ

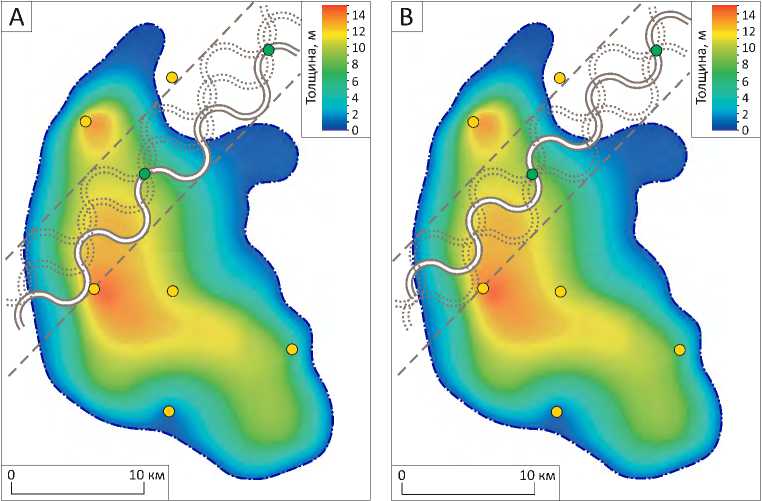

Оценка достоверности описанных вариантов расчета объема газонасыщенных пород выполнена после получения результатов динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ. На рис. 4 представлены карты мгновенных амплитуд и средних значений косинуса фаз. Оба атрибута демонстрируют за-глинизированный канал, пересекающий площадь месторождения с северо-востока на юго-запад, и амплитудную аномалию, соответствующую газовой залежи. На рис. 5 приведена карта эффективных газонасыщенных толщин, полученная с учетом результатов атрибутного анализа.

В табл. 4 представлены значения подсчетных параметров (площади газоносности, средней газонасыщенной толщины и объема газонасыщенных пород) для варианта оценки с учетом результатов динамической интерпретации материалов трехмерных сейсморазведочных работ (в таблице и далее по тексту вариант фигурирует как фактический), а также их сопоставление со значениями, полученными на основе стандартных подходов и предлагаемых объектных алгоритмов геостатисти-ческого анализа.

Согласно данным табл. 4, объектные алгоритмы геостатистического анализа позволяют достигнуть меньшего расхождения прогнозных значений объема газонасыщенных пород с фактическим по сравнению со стандартными подходами, принятыми в практике подсчета запасов. Среди стандартных подходов минимальное расхождение (3,7 %) продемонстрировала модель 3, максимальное рас-

хождение (38,5 %) наблюдается при реализации модели 1. Среди предлагаемых объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных минимальное расхождение (1,1 %) расчетного насыщенного объема с фактическим позволил получить пессимистичный вариант объектной кластеризации. Максимальное расхождение (2,3 %) наблюдается в оптимистичном варианте объектной декластеризации.

Сравнивая между собой объектные кластеризацию и декластеризацию в рассматриваемом примере, можно отметить более высокую достоверность прогноза при использовании объектной кластеризации. Данный факт обусловлен тем, что направление сноса осадочного материала на изучаемой площади при использовании кластеризации определено с учетом объединения зон локализации скважин, вскрывших заглинизированный канал, в один объект. Таким образом, рассчитанное направление совпало с истинным. В случае декластеризации было реализовано региональное направление сноса, которое в рассматриваемом примере отличается от локального. На основании данного факта можно сделать вывод, что в случае неизометричных объектов априорная информация о направлении сноса осадочного материала на площади исследования повышает достоверность прогноза объема газонасыщенных пород на основе объектных алгоритмов геостатистического анализа.

Принимая во внимание многовариантность положения синусоиды относительно скважин, вскрывших заглинизированный канал, а также использование в объектных алгоритмах геостати-стического анализа упрощенных форм, отличающихся от реальных, при проектировании бурения рекомендуется учитывать зону вероятного присутствия объекта (см. рис. 2, 3). Для предварительной оценки начальных геологических запасов УВ рекомендуется использовать значения подсчетных параметров базового варианта, который соответствует среднему значению, полученному в результате расчета равновероятных реализаций.

Выводы

-

1. Применение объектных алгоритмов геоста-тистического анализа (объектной кластеризации и объектной декластеризации) позволяет повысить достоверность прогноза эффективного объема залежей УВ в условиях фациально-неоднородной среды по сравнению со стандартными подходами, принятыми в практике подсчета запасов.

-

2. Диапазон неопределенности оценки эффективного газонасыщенного объема при использовании объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных меньше по сравнению со стандартными подходами.

-

3. Априорная информация о направлении сноса осадочного материала в случае неизометрич-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 4. Результаты динамической интерпретации материалов сейсморазведочных работ 3D

Fig. 4. Results of amplitude interpretation of 3D seismic data

Карта мгновенных амплитуд (A–B): A — без интерпретации, B — с интерпретацией; карта средних значений косинуса фаз (C–D): C — без интерпретации, D — с интерпретацией.

-

1 — линия замещения коллектора.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

Map of instantaneous amplitude (A–B): A — without interpretation, B — with interpretation; map of average phase cosine (C–D): C — without interpretation; D — with interpretation.

-

1 — line of reservoir shaleout.

For other Legend items see Fig. 1

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

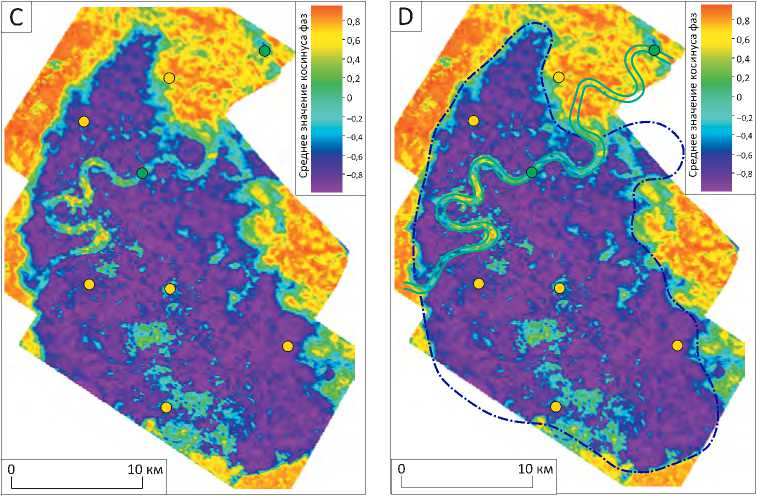

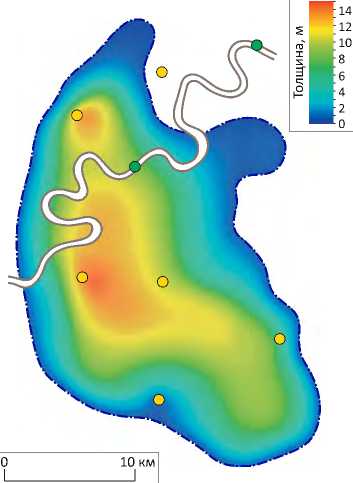

Рис. 5. Карта эффективных газонасыщенных толщин, полученная с учетом результатов динамической интерпретации материалов сейсморазведочных работ 3D

Fig. 5. Map of net gas thickness obtained taking into account the results of amplitude interpretation of 3D seismic data

Усл. обозначения см. на рис. 1

For Legend see Fig. 1

Табл. 4. Сопоставление подсчетных параметров, полученных в результате расчетов на основе стандартных подходов и предлагаемых объектных алгоритмов геостатистического анализа, с фактическими значениями

Tab. 4. Comparison of volumetric data obtained by calculations based on standard approaches and proposed object-based geostatistical analysis algorithms with actual values

|

Вариант расчета |

Вид значения |

Площадь газоносности, тыс. м2 |

Средняя газонасыщенная толщина, м |

Объем газонасыщенных пород, тыс. м3 |

|||

|

Фактический |

Фактическое |

460 336 |

Расхождение расчетного значения с фактическим, % |

6,39 |

Расхождение расчетного значения с фактическим, % |

2 940 741 |

Расхождение расчетного значения с фактическим, % |

|

Стандартный подход (модель 1) |

Прогнозное |

282 984 |

-38,5 |

6,39 |

0,1 |

1 809 200 |

-38,5 |

|

Стандартный подход (модель 2) |

389 839 |

-15,3 |

6,7 |

4,9 |

2 611 936 |

-11,2 |

|

|

Стандартный подход (модель 3) |

474 848 |

3,2 |

6,42 |

0,6 |

3 050 551 |

3,7 |

|

|

Объектная кластеризация (пессимистичный вариант) |

465 762 |

1,2 |

6,38 |

-0,1 |

2 973 767 |

1,1 |

|

|

Объектная кластеризация (базовый вариант) |

466 449 |

1,3 |

6,4 |

0,1 |

2 983 126 |

1,4 |

|

|

Объектная кластеризация (оптимистичный вариант) |

466 571 |

1,4 |

6,41 |

0,4 |

2 992 486 |

1,8 |

|

|

Объектная декластеризация (пессимистичный вариант) |

463 533 |

0,7 |

6,45 |

1 |

2 991 439 |

1,7 |

|

|

Объектная декластеризация (базовый вариант) |

462 692 |

0,5 |

6,48 |

1,5 |

2 999 920 |

2 |

|

|

Объектная декластеризация (оптимистичный вариант) |

465 061 |

1 |

6,47 |

1,3 |

3 008 401 |

2,3 |

|

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

ных объектов повышает достоверность прогноза эффективного насыщенного УВ объема на основе объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных.

4. При проектировании бурения рекомендуется учитывать зону вероятного присутствия изучаемой фации, локализованную на основе

объектных алгоритмов геостатистического анализа.

5. Для предварительной оценки начальных геологических запасов УВ рекомендуется ориентироваться на базовые варианты расчетов, полученные в результате применения объектных алгоритмов геостатистического анализа фациальных данных.

Список литературы Повышение достоверности прогноза эффективного объема залежей углеводородов в условиях фациально-неоднородной среды

- Варламов А.И., Шиманский В.В., Танинская Н.В., Петрова Ю.Э., Раевская Е.Г. Состояние проблемы поисков и перспектив выявления неструктурных ловушек углеводородов основных нефтегазоносных провинций России // Геология нефти и газа. – 2019. – № 3. – С. 9–22. DOI: 10.31087/0016-7894-2019-3-9-22.

- Гайфулина Е.Ф., Решетников А.А., Швыдкой В.С., Дорохов А.Р. Стохастическая инверсия для включения сейсмических данных в трехмерное моделирование // Экспозиция Нефть Газ. – 2022. – № 8. – С. 16–21. DOI: 10.24412/2076-6785-2022-8-16-21.

- Мельников А.В., Коряков Д.А., Мирясова Я.А. Применение акустической инверсии на терригенных отложениях формации Мирадор на месторождении Альтуритас, Венесуэла // Геология нефти и газа. – 2022. – № 5. – С. 39–49. DOI: 10.31087/0016-7894-2022-5-39-49.

- Чучалина К.Ю., Казанцев Г.В., Зундэ Д.А. Прогнозирование фациальной изменчивости прибрежно-континентальных отложений на примере пластов Ю2-4 малышевской свиты // Геология нефти и газа. – 2021. – № 6. – С. 73–82. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-6-73-82.

- Елишева О.В. Создание литофациальных 2D-моделей продуктивных пластов как основы прогноза коллекторов по данным сейсморазведки МОГТ 3D // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2019. – № 8 (332). – С. 20–30. DOI: 10.30713/2413-5011-2019-8(332)-20-30.

- Стовбун Ю.А., Смагина Т.Н., Ульянова В.П., Шевцова Е.Ю., Абрашов В.Н. Применение фациального анализа для решения сложных задач геологического моделирования на примере Берегового месторождения // Нефтяное хозяйство. – 2019. – № 10. – С. 28–32. DOI: 10.24887/0028-2448-2019-10-28-32.

- Смирнов О.А., Бородкин В.Н., Лукашов А.В., Плавник А.Г., Сушкова И.А., Погрецкий А.В. Характеристика геологического строения и оценка перспектив нефтегазоносности отложений марресалинской свиты акватории Карского моря на базе сейсморазведки 3Д [Электронный ресурс] // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2021. – Т. 16. – № 4. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47674280_36679971.pdf (дата обращения: 18.07.2023). DOI: 10.17353/2070-5379/31_2021.

- Хорошева О.Н, Кузнецова Я.В., Кузнецов В.И., Баканов С.В. Возможности 3D сейсморазведки при интерпретации сложно построенной геологической среды (на примере танопчинской свиты) // Материалы конференции «Геомодель 2018». – 2018. – № 2018. – С. 1–5. DOI: 10.3997/2214-4609.201802442.

- Методические рекомендации по подсчету геологических запасов нефти и газа объемным методом / Под ред. В.И. Петерсилье, В.И. Пороскуна, Г.Г. Яценко. – М.-Тверь: ВНИГНИ, НПЦ «Тверьгеофизика», 2003. – 258 с.

- Кузнецова Я.В. Объектные методы геостатистического анализа в фациальном моделировании // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2021. – № 1. – С. 20–29. DOI: 10.31660/0445-0108-2021-1-20-29.

- Milliken K., Blum M., Martin J. Scaling Relationships in Fluvial Depositional Systems [Электронный ресурс] // AAPG, Search and Discovery Article. – 2012. – № 30245. – Режим доступа: http://www.searchanddiscovery.com/pdfz/documents/2012/30245milliken/ndx_milliken.pdf.html (дата обращения: 18.07.2023).

- Miall A.D. Fluvial Depositional Systems. – Springer, Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2014. – 316 p. DOI: 10.1007/978-3-319-00666-6.

- Blum M., Martin J., Milliken K., Garvin M. Paleovalley systems: Insights from Quaternary analogs and experiments // Earth Science Reviews. – 2013. – V. 116. – P. 128–169. DOI: 10.1016/j.earscirev.2012.09.003.

- Colombera L., Mountney N.P., Medici N., Jared West L. The geometry of fluvial channel bodies: Empirical characterization and implications for object-based models of the subsurface [Электронный ресурс] // AAPG Bulletin. – 2019. – № 103 (4). – P. 905–929. – Режим доступа: https://eprints.whiterose.ac.uk/136713/1/Colombera%20et%20al_AAPG%20Bull_geometry%20of%20channel%20bodies.pdf (дата обращения: 18.07.2023). DOI: 10.1306/10031817417.

- Дойч К.В. Геостатистическое моделирование коллекторов. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2011. – 400 с.