Повышение эффективности государственного управления - ключевая задача для современной России

Автор: Кожевников Сергей Александрович

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия социально-экономического развития

Статья в выпуске: 3 т.10, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновано, что решение проблем социально-экономического развития России, обеспечение высокого качества жизни населения и национальной безопасности актуализируют проблему повышения эффективности деятельности органов власти. Из анализа отечественного и зарубежного исторического опыта можно сделать вывод о существовании многих факторов, которые детерминируют как развитие государственности, так и снижение эффективности государственного управления. Их учет крайне важен при реформировании системы государственного управления в современной России. Нами рассмотрен ряд методических подходов к оценке эффективности управления, сложившихся в научной литературе и практике, отмечены также недостатки, ограничивающие их широкое использование. В данной работе использованы целевой и функциональный подходы, на основе которых доказана неэффективность государственного управления в постсоветский период, приведшая к кризисным явлениям в ключевых отраслях российской экономики, преодолеть которые без изменения государственной политики не представляется возможным. Причем на современном этапе специфическими чертами управления, снижающими его эффективность, является несогласованность действий органов власти, противоречивость управленческих решений, принимаемых на различных уровнях, отсутствие обоснованного, объективного стратегического планирования и прогнозирования. В связи с этим крайне актуальной становится задача совершенствования государственного управления на базе использования современных методов с целью повышения его эффективности. Важную роль в этом процессе, на наш взгляд, играет новая промышленная политика, в число основополагающих направлений которой входит стимулирование развития цепочек с высокой добавленной стоимостью. Результаты проведенного анализа показали отставание текущего уровня интеграции российских хозяйствующих субъектов от зарубежного, что может служить фактором, ограничивающим их конкурентоспособность на мировых рынках и вклад в социально-экономическое развитие территорий. Как нами доказано, формирование и развитие интегрированных компаний предполагает необходимость разработки государственной политики, которая с помощью стимулирующих мер должна побуждать предприятия к созданию таких компаний. На примере Белгородской области показана эффективность внедрения проектного управления в деятельность властных структур; обосновано, что активизация данных процессов требует развитой институционально-правовой и организационной среды.

Государственное управление, эффективность государственного управления, институты развития, добавленная стоимость, вертикальная интеграция, проектное управление, методика оценки эффективности

Короткий адрес: https://sciup.org/147109962

IDR: 147109962 | УДК: 338(470) | DOI: 10.15838/esc.2017.3.51.4

Текст научной статьи Повышение эффективности государственного управления - ключевая задача для современной России

Крайне важными для современной России в условиях наличия комплекса острых социально-экономических проблем, необходимости обеспечения высокого уровня и качества жизни населения, устойчивости развития территорий и национальной безопасности являются вопросы повышения эффективности государственного управления. Однако сложившаяся в стране система государственного управления, несмотря на многочисленные попытки ее реформирования, по-прежнему не отвечает стоящим перед ней задачам и не способствует полноценному решению накопившихся проблем. Истоки последних ученые видят в несовпадении философии реформ и их инструментальной организации, неэффективности действий правящей элиты по удовлетворению важнейших потребностей населения в повышении качества жизни, обеспечению социальной справедливости, в преследовании собственных интересов [6].

О деструктивном влиянии данных факторов на эффективность государственного управления свидетельствует и мировая практика. В частности, внутренние противоречия в США в первой половине XIX в. (между фермерско-буржуазным Севером и рабовладельческим Югом), агрессивная деятельность рабовладельцев по навязыванию своих интересов, непоследовательность федеральной политики (принятие билля Канзас–Небраска в 1850 г., нарушившего прежнее равновесие между рабовладельческими и свободными штатами) фактически стали причинами кризиса государственности и начала Гражданской войны в стране. Похожие процессы наблюдались в Японии в XV в.: на фоне ослабления центральной власти правители провинций (сюго) стали использовать власть исключительно в своих интересах. Данные противоречия привели к началу новой эпохи феодальной раздробленности – «эпохе воюющих провинций».

Неспособность власти к решению системных экономических проблем, снижение на фоне этого уровня жизни населения, отсутствие единства политических элит ведут в конечном счете к кризису государственности и обострению «социальных болезней» в обществе (например, приход в Германии к власти нацистов в 30-е гг. XX в.).

В свете этого проблемы, связанные с повышением эффективности государственного управления в России, постоянно поднимаются первыми лицами государства. Так, еще в 1999 г. Президент РФ В.В. Путин в своей предвыборной статье «Россия на рубеже тысячелетий» обратил внимание на необходимость усиления роли государства, его институтов, гражданского общества в модернизации экономики и в целом жизни страны [19]. В июле 2016 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам он вновь отметил, что на современном этапе «самое главное – повышение эффективности управления и отраслями, и экономикой в целом…с полной персонификацией ответственности за это достижение или, наоборот, за отсутствие результатов» [20]. В сентябре 2016 года Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев на Инвестиционном форуме в Сочи заявил, что «низкая эффективность системы государственного управления – один из ключевых факторов, который сдерживает развитие страны» [3].

Эти обстоятельства обусловливают актуальность данного исследования. Его целью является обоснование с помощью анализа ключевых тенденций социальноэкономического развития России необхо- димости разработки приоритетных направлений повышения эффективности государственного управления.

Несмотря на наличие в настоящее время множества исследований по вопросам эффективности государственного управления, пока так и не сложилось единого подхода к пониманию сущности самого государственного управления как социального института (табл. 1).

В узком смысле государственное управление отождествляется со сферой функционирования исключительно органов исполнительной власти. В расширенном толковании – это деятельность всех ветвей государственной власти, их органов и должностных лиц по регулированию общественных отношений.

Мы будем придерживаться широкого подхода, понимая под государственным управлением практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную силу [1].

Соглашаясь с мнением С.С. Сулакшина и А.В. Клименкова о том, что государственное управление следует рассматривать как деятельность по реализации всех функций управления (целеполагание, планирование, организация, мотивация, контроль и т.п.), можно выделить в нем два основных этапа : формирование госу-

Таблица 1. Подходы к трактовке сущности государственного управления

|

Подход |

Содержание |

|

1. Широкий подход |

Государственное управление – непосредственная деятельность всех ветвей государственной власти , их органов и должностных лиц по регулированию общественных отношений. |

|

2. Узкий (административный) подход |

Государственное управление – деятельность органов исполнительной власти по практическому воплощению выработанного на основе соответствующих процедур политического курса (англ. public policy). Это, прежде всего, административная, исполнительнораспорядительная деятельность. |

|

Источник: составлено автором по [1, 4, 9]. |

|

Рисунок 1. Этапы государственного управления

I этап. Формирование государственной политики (провозглашение принципов и ценностей, постановка целей государственной политики, разработка и принятие решений, управленческих мер и действий по их достижению)

II этап. Реализация государственной политики

(управленческих мер, решений и действий для достижения целей государственной политики, контроль их исполнения, оценка полученного эффекта и корректировка государственной политики в режиме обратной связи)

Источник: составлено автором по [8].

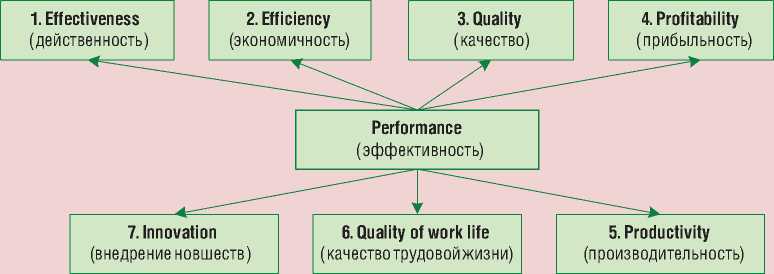

Рисунок 2. Основные компоненты категории «эффективность»

Источник: составлено автором по [22].

дарственной политики и ее реализацию ( рис. 1. ). В этой связи весьма важным является проведение оценки эффективности на всех этапах управленческого процесса.

В свою очередь, критический анализ экономической литературы по рассматриваемой проблематике позволяет утверждать, что понятие «эффективность» весьма многозначно и его устоявшегося определения до сих пор не сложилось. При этом можно говорить лишь о некотором единообразном концептуальном подходе к ее трактовке. Так, в работе Д.С. Синка она рассматривается как комплексное явление, включающее в себя следующие компоненты ( рис. 2 ).

Таким образом, эффективность – сложная, системная и многокомпонентная категория, в состав которой входят такие элементы, как результативность, экономичность, инновационность и качественные преобразования в системе в результате управленческого действия.

Исходя из этого, под эффективностью государственного управления будем понимать системную категорию, отражающую достижение не только экономических, но и социально-политических результатов деятельности органов власти, заключающихся в решении общественно значимых задач, обеспечении на основе этого национальной безопасности страны, повышении уровня и качества жизни населения.

Критический анализ отечественного и зарубежного исторического опыта позволяет утверждать, что существует целый ряд факторов, которые могут привести как к росту, развитию и повышению эффектив-

Таблица 2. Факторы, влияющие на эффективность государственного управления, становление, расцвет или упадок государственности на различных этапах исторического развития

|

Факторы развития |

Факторы упадка |

|

|

|

Источник: составлено автором. |

|

ности государственного управления, так и упадку государственности ( табл. 2 ).

Учет этого исторического опыта крайне важен при реформировании системы государственного управления, сложившейся в современной России.

В настоящее время используется целый ряд международных индикаторов для оценки эффективности государственного управления на национальном уровне (интегральный показатель государственного управления, индекс восприятия коррупции, индекс экономической свободы, индекс глобальной конкурентоспособности, показатель оценки качества целей и прогресса реформ в стране и др.) [5].

Вместе с тем данные методики отличаются некоторыми «узкими» местами, ограничивающими масштабы их применения на практике для проведения оценки эффективности управления, такими как:

-

а) непрозрачность и субъективность индексов (для их построения используются данные многочисленных и разнообразных источников, значительная часть из которых не находится в открытом доступе, что приводит к невоспроизводимости расчетов индексов);

-

б) оценка не столько самой эффективности государственного управления, сколько политических процессов в стране;

-

в) свертывание большого объема информации в один индикатор, что не позволяет выяснить конкретные причины получения страной той или иной оценки и т.п. [23].

В российской практике используются собственные методики оценки, нашедшие свое закрепление в указах Президента РФ, постановлениях Правительства РФ 1 и других нормативно-правовых актах. К недостаткам этого методического инструментария относятся большое количество используемых показателей и неполный охват ими всей организационной структуры управления; включение индикаторов, которые не могут быть прямо отнесены к деятельности какого-то одного конкретного подразделения органа власти и отражают скорее развитие региона в целом (величина ВРП, уровень безработицы и др.); отсутствие иерархии показателей; их несбалансированность, несоотносимость между собой; проблема определения пороговых значений показателей с целью установления качественных итоговых выводов (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно); универсальное оценивание всех регионов по разработанным критериям [18].

Обобщение литературы по рассматриваемой проблематике, а также существующей практики позволило выделить два основных подхода к оценке эффективности государственного управления: целевой (эффективность оценивается исходя из динамики продвижения к целевым значениям показателей социально-экономического развития; соблюдения экологических и социальных ограничений развития; качества жизни населения; эффективности проектов и программ, реализуемых с участием органа власти) и функциональный (оценка эффективности базируется на показателях качества исполнения основных функций управления: системы целевого стратегического планирования и управления; законодательного, нормативного и методического обеспечения; наличия неформальных институтов рыночной инфраструктуры; системы обучения и повышения квалификации работников органов государственного управления) [4].

В нашем исследовании эффективности государственного управления возьмем за основу преимущественно целевой подход, однако акцент сделаем как на качестве исполнения важнейших функций управления, так и наличии условий для их осуществления (т.е. функциональный подход).

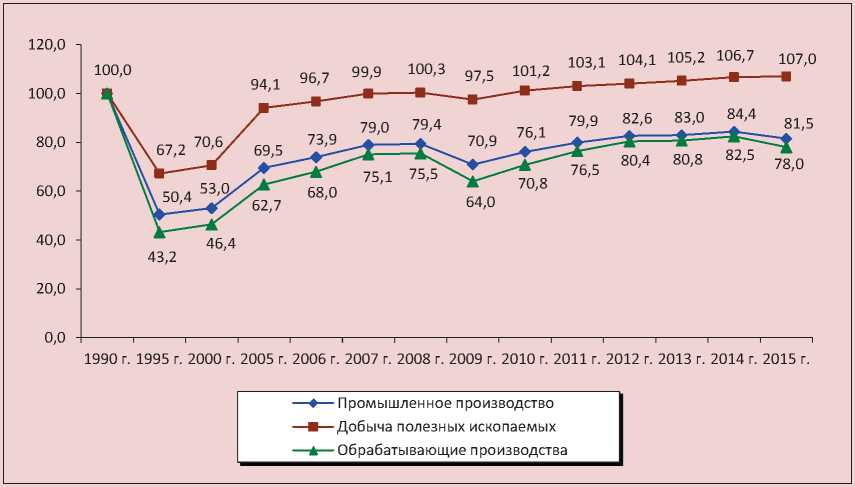

Неэффективное государственное управление в России в постсоветский период привело к тому, что в ключевых отраслях экономики наблюдаются кризисные явления, преодолеть которые без изменения приоритетов государственной политики, на наш взгляд, не представляется возможным. Так, по объему промышленного производства пока не удалось превзойти показатель начала 1990-х гг.: в 2015 году индекс составлял 82% от уровня 1990 года, а по обрабатывающим производствам – только 78% ( рис. 3 ).

О деструктивных явлениях в отечественной промышленности, о деиндустриализации экономики свидетельствует устойчивая тенденция к снижению доли обрабатывающих производств в ВРП, которая в регионах России составляет около 17%, тогда как в регионах Китая – 33%, Южной Кореи – 28%, Индонезии – 25% [12].

Рисунок 3. Индекс промышленного производства в РФ, % к 1990 году

Источник: данные Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

Значительная часть производимой продукции относится к низшим технологическим укладам и неконкурентоспособна на мировых рынках. Так, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 2 в ВРП субъектов РФ находится на уровне, не превышающем 20–30%, тогда как в США, Японии, Германии, Южной Корее, Тайвани этот показатель составляет в среднем 40–50% [14] ( табл. 3 ).

Основной продукцией, которую Россия экспортирует на мировые рынки, являются товары минерально-сырьевого происхождения. Причем в течение 2000–2015 гг. в структуре экспорта наблюдалось дальнейшее увеличение доли минеральной продук- ции – с 53,8 до 71,3% (рост на 17,5 п.п.), в то время как доля машин и оборудования сократилась с 8,8 до 5,1% (на 3,7 п.п.)3. Таким образом, Россия по-прежнему позиционирует себя на мировых рынках как сырьевая держава.

При этом в других отраслях материального производства продолжают накапливаться системные проблемы. В частности, несмотря на предпринимаемые федеральными и региональными властями меры, в 2015 году физический объем продукции сельского хозяйства так и не превысил уровень 1990 года. В среднем по стране он составляет лишь 95% от уровня базового периода. Среди других территорий наибольшее падение отмечается в Дальневосточном федеральном округе (на 43,5%; табл. 4 ).

Таблица 3. Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте субъектов Российской Федерации

|

Территория |

2005 г. |

2010 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2005 г., п.п. |

|

Российская Федерация |

20,1 |

19,1 |

19,4 |

19,4 |

19,3 |

-0,8 |

|

Центральный ФО |

22,1 |

21,8 |

20,8 |

21,2 |

20,5 |

-1,6 |

|

Северо-Западный ФО |

23,1 |

22,7 |

23,1 |

23,3 |

24,4 |

1,3 |

|

Республика Карелия |

18,4 |

17,4 |

18 |

18,1 |

18,3 |

-0,1 |

|

Республика Коми |

13,2 |

10,3 |

10,7 |

12,2 |

13,1 |

-0,1 |

|

Архангельская область |

18,8 |

16,9 |

16,9 |

18,4 |

18,9 |

0,1 |

|

Вологодская область |

22,8 |

22,6 |

21,1 |

20,6 |

20,3 |

-2,5 |

|

Калининградская область |

22,6 |

22,4 |

23 |

25,6 |

26,4 |

3,8 |

|

Ленинградская область |

14,3 |

13,7 |

12,2 |

12,2 |

13,5 |

-0,8 |

|

Мурманская область |

18,3 |

17,1 |

18,6 |

17,9 |

19,1 |

0,8 |

|

Новгородская область |

27,7 |

27,9 |

30,1 |

29,5 |

29,3 |

1,6 |

|

Псковская область |

24,1 |

23,1 |

23,2 |

23,4 |

21 |

-3,1 |

|

г. Санкт-Петербург |

28,8 |

29,6 |

30,9 |

30,2 |

31,7 |

2,9 |

|

Южный ФО |

16,8 |

16,7 |

16,3 |

16,4 |

16,3 |

-0,5 |

|

Северо-Кавказский ФО |

18,1 |

18,4 |

18,1 |

18,0 |

19,1 |

+1,0 |

|

Приволжский ФО |

23,1 |

23,3 |

22,8 |

23,2 |

23,2 |

+0,1 |

|

Уральский ФО |

13,4 |

12,8 |

12,4 |

12,3 |

12,7 |

-0,7 |

|

Сибирский ФО |

18,8 |

18,0 |

18,2 |

18,7 |

19,6 |

+0,8 |

|

Дальневосточный ФО |

15,4 |

15,0 |

13,7 |

13,7 |

15,2 |

-0,2 |

Источник: данные Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата. – indicator/43525.

Таблица 4. Индекс производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), % к 1990 г.*

Территория о ей СП ОО СП СП S со СП 5 5 Б ОО § in о см РФ 100 95,5 55,1 60,7 68,1 80,2 81,4 72,2 88,8 84,5 89,4 92,5 95,3 Центральный ФО 100 97,1 57,2 62,2 64,2 80,1 83,3 70,3 94,8 98,8 105 109,7 115,2 Северо-Западный ФО 100 99,4 53,6 59,1 52,8 52,5 54,7 55,8 60,4 62,8 62,7 65,6 68,5 Республика Карелия 100 96,7 39,7 47,2 40,6 41,7 40,2 39,8 39,8 37,5 39,1 38,4 37,9 Республика Коми 100 104,9 68,3 68,3 57,1 58,2 56,6 58,4 63,6 64,5 61,2 60,7 61,2 Архангельская обл. 100 99,7 61,8 56,6 38,9 33,0 34,7 33,9 36,6 36,9 33,6 34,3 29,2 Вологодская область 100 96,8 64,1 72,3 61,1 57,7 56,3 52,1 57,6 54,8 51,1 50,2 52,0 Калининградская обл. 100 100,0 46,4 48,1 47,8 53,7 59,0 59,1 59,2 62,3 64,8 71,2 78,5 Ленинградская обл. 100 98,8 49,3 59,7 61,8 64,0 66,9 68,7 74,7 80,7 83,7 85,8 87,4 Мурманская область 100 92,3 32,2 37,0 26,6 32,6 32,9 32,1 32,7 32,7 26,8 22,2 16,9 Новгородская область 100 98,7 53,2 57,5 53,6 50,7 59,7 75,1 88,1 92,5 84,1 93,6 107,5 Псковская область 100 104,4 55,4 59,9 41,9 36,3 37,0 37,3 39,3 41,6 46,9 57,7 66,5 Южный ФО 100 88,0 42,0 50,8 70,1 90,7 83,6 82,9 93,9 85,1 89,0 93,6 95,0 Приволжский ФО 100 99,3 64,5 70,1 77,0 89,2 89,0 65,8 92,3 86,5 90,2 94,0 95,4 Уральский ФО 100 94,4 56,3 61,3 69,3 75,5 78,9 71,1 88,8 75,8 82,1 82,0 84,9 Сибирский ФО 100 84,6 53,8 60,1 61,5 68,5 75,3 71,3 74,9 67,4 75,4 72,8 74,1 Дальневосточный ФО 100 93,7 47,2 43,8 44,6 49,2 50,7 51,7 55,6 54,1 48,6 58,2 56,5 Источник: рассчитано авторами на основе данных официального сайта Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: *Данные по Северо-Кавказскому федеральному округу представлены только за 2011–2015 гг, поэтому в таблице не приведены.

Кроме того, в 1990–2015 гг. наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению посевных площадей, занятых сельскохозяйственными культурами: в среднем по стране они уменьшились почти на треть, а в регионах СЗФО их сокращение происходило еще более быстрыми темпами. Аналогичные деструктивные явления зафиксированы и в животноводстве. За последние 25 лет поголовье крупного рогатого скота снизилось на 2/3, а в регионах ситуация еще более пессимистическая – сокращение составило около 4–5 раз.

Негативные явления в отечественном сельском хозяйстве служат одним из истоков современных проблем сельских терри- торий. В большинстве регионов России с начала 1990-х гг. численность населения сельских территорий стремительно снижалась. Например, в СЗФО в период 1990– 2015 гг. она уменьшилась на 20%.

Отсюда следует, что без кардинального изменения государственной политики население данных территорий и в дальнейшем будет ориентировано на миграцию в города, где созданы более благоприятные условия для комфортной жизни ( табл. 5 ).

В целом бизнес-сообщество как одна из «групп интересов» признает, что в настоящее время государственное управление в России неэффективно и не отвечает стоящим перед страной вызовам. Актуальной

Таблица 5. Распределение ответов сельских жителей на вопрос «Собираетесь ли Вы в ближайшие 2–3 года переехать на постоянное место жительства в город?», % от числа опрошенных

|

Вариант ответа |

2010 г. |

2015 г. |

2015 г. к 2010 г., п.п. |

|||

|

Все респонденты |

В т.ч. в возрасте 16–30 лет |

Все респонденты |

В т.ч. в возрасте 16–30 лет |

Все респонденты |

В т.ч. в возрасте 16–30 лет |

|

|

Уеду точно |

6,8 |

14,0 |

14,0 |

26,6 |

+7,2 |

+12,6 |

|

Задумываюсь об отъезде |

18,4 |

27,3 |

27,9 |

37,6 |

+9,5 |

+10,3 |

|

Считаю переезд маловероятным |

26,0 |

26,8 |

27,2 |

18,9 |

+1,2 |

-7,9 |

|

Нет |

48,8 |

31,9 |

30,9 |

16,9 |

-17,9 |

-15,0 |

|

Источники: Бондаренко Л.В. Демографическая ситуация на селе и перспективы развития сельских территорий // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2013. – № 3. – С. 53-57; Ушачев И.Г. Стратегические подходы к развитию АПК России в контексте межгосударственной интеграции // Там же. – 2015. – № 2. – С. 8-15. |

||||||

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Какую роль должно играть российское государство в экономике в ближайшие несколько лет?», % от числа ответивших

|

Оценка |

Год |

Изменение 2015 г. к 2007 г., п.п. |

||||

|

2007 |

2008 |

2010 |

2014 |

2015 |

||

|

Государство должно активизировать экономическую политику, расширяя спектр используемых инструментов |

43,6 |

44,6 |

41,2 |

45,5 |

58,8 |

+15,2 |

|

Государство должно сохранить определенное влияние на экономическую жизнь в стране, но его роль должна уменьшиться |

16,4 |

17,9 |

20 |

34,8 |

23,5 |

+7,1 |

|

Государство должно усилить степень прямого участия в экономической жизни и активнее вмешиваться в хозяйственную политику |

16,4 |

26,8 |

17,6 |

6,1 |

8,8 |

-7,6 |

|

Нынешняя степень участия государства в экономике оптимальна |

3,6 |

8,9 |

5,9 |

0,0 |

7,4 |

+3,8 |

|

Государство должно полностью отказаться от прямого вмешательства в экономическую жизнь и только следить за соблюдением законов всеми экономическими агентами |

12,7 |

1,8 |

9,4 |

13,6 |

1,5 |

-11,2 |

Источник: результаты опросов ИСЭРТ РАН среди руководителей промышленных предприятий Вологодской области.

задачей при этом является активизация роли государства, расширение спектра используемых инструментов. На это в 2015 году указали 59% руководителей предприятий промышленности Вологодской области ( табл. 6 ) 4 .

Одна из ключевых проблем государственного управления на федеральном уровне – несогласованность действий Правительства РФ со стратегическим курсом Президента. Так, в Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 года отмечается, что одной из стратегических задач развития российского АПК является необходимость к «2020 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественным продовольствием…и стать крупнейшим мировым поставщиком здоровых, экологически чистых, качественных продуктов питания». В то же время на практике сформирована такая нормативно-правовая и институциональная среда, которая не позволяет успешно решать данную задачу. Предприятия отрасли, и прежде всего малый бизнес, «кошмарятся» как раньше, так и сейчас.

Например, в соответствии с приказом Минтранса РФ от 13.02.2013 г. № 36 сельхозтоваропроизводители обязаны устанавливать тахографы на транспортные средства при перевозке грузов за пределами границ того района, в котором оно зарегистрировано. Нормы ФЗ от 13.07.2015 г. № 248 требуют от производителей оформ- ления специального разрешения на передвижение негабаритной техники по дорогам областного и федерального значения5. Разрешение выдается на 10 поездок, действует 3 месяца и стоит 1,5 тыс. рублей. На основании ч. 2 ст. 8.7 Кодекса об административных нарушениях РФ сотрудники Россельхознадзора имеют право взимать с сельхозтоваропроизводителей штраф (до 50 тыс. рублей) за невнесение в почву минеральных удобрений. Все это никак не способствует развитию отрасли и активизации деятельности хозяйствующих субъектов.

Решения Правительства РФ зачастую противоречат друг другу и здравому смыслу. В частности, задачами подпрограммы 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» Государственной программы развития российского сельского хозяйства, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421, являются «стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования, повышение их инновационной активности и расширение масштабов развития отрасли на инновационной основе». В то же время Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним…» определен его размер, значительно повышающий конечную цену на покупку данной продукции [24].

Аналогичная политика применяется и в отношении других отраслей. В частности, в свете введенных санкций и реализации политики импортозамещения был принят «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году» (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р). Но, как оказалось, антикризисный план был ориентирован на спасение банковского сектора: на эти цели выделено около 1,7 трлн. руб., тогда как на меры по импортозамеще-нию, на поддержку несырьевого экспорта – 4 млрд. руб., малого и среднего предпринимательства – 5 млрд. руб.

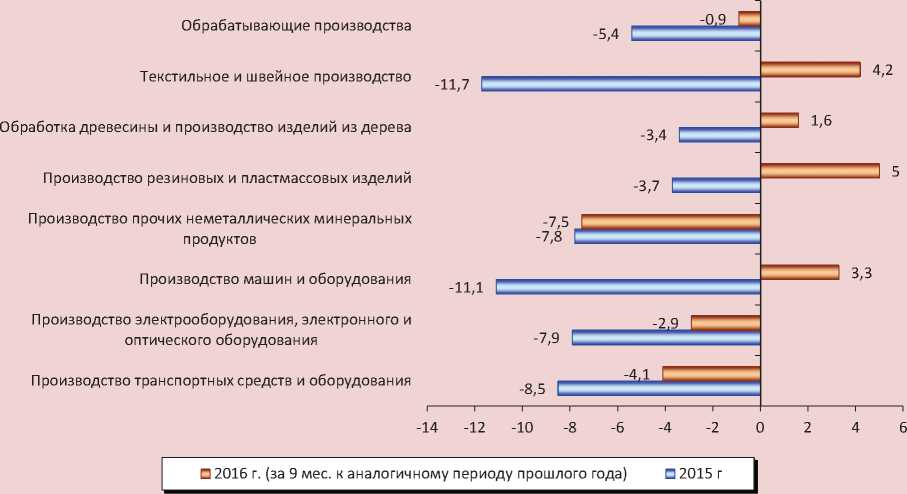

За годы реализации в стране политики импортозамещения (конец 2014–2016 гг.) производство стратегически важных продуктов выросло незначительно, а по целому ряду позиций упало (рис. 4).

При этом можно признать, что для существующего государственного управления характерно фактически отсутствие обоснованного, объективного прогнозирования при выработке стратегических управленческих решений. Так, Министерство экономического развития РФ в течение только сентября–октября 2016 года 3 раза корректировало прогноз социальноэкономического развития России на 2017– 2018 гг. с учетом требований Министерства финансов и Центробанка РФ к составлению проекта федерального бюджета. Теперь базовый сценарий развития страны предусматривает рост ВВП в 2017 году на 1,9% (предыдущий прогноз – 0,2 и 0,6%; табл. 7 ).

Рисунок 4. Индекс физического объема промышленного производства по отраслям промышленности, % к предыдущему году

Источник: составлено по данным Росстата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#

Таблица 7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (базовый сценарий)

|

Показатели |

2016 г. |

2017 г. |

2018 г. |

||||

|

о |

8 s L ° ° о ^ CO CM |

1 ^ co О i— о |

1 ^ CO О i— о |

co ^ о |

1 ^ CO О i— о |

1 ^ CO О 1— о |

|

|

Цена на нефть Urals, долл./ барр. |

41 |

40 |

40 |

52 |

40 |

40 |

55 |

|

Инфляция на конец года, % |

5,8 |

4,9 |

4 |

4 |

4,4 |

4 |

4 |

|

Курс доллара, руб. |

67,5 |

65,5 |

67,5 |

67,5 |

65 |

68,7 |

68,7 |

|

ВВП, % |

-0,6 |

0,6 |

0,2 |

1,9 |

1,7 |

0,9 |

2,4 |

|

Инвестиции в основной капитал, % |

-3,7 |

0,3 |

-0,5 |

2,1 |

2,2 |

1,2 |

2,6 |

|

Реальные располагаемые доходы, % |

-5,6 |

0,5 |

0,2 |

1,5 |

1 |

0,3 |

1,9 |

|

Реальная зарплата, % |

0,3 |

0,6 |

0,4 |

2,9 |

1,9 |

1,2 |

3,1 |

|

Розничная торговля, % |

-4,6 |

1,1 |

0,6 |

0,5 |

1,5 |

0,9 |

1,1 |

|

Промышленность, % |

0,4 |

1,2 |

1,1 |

1,5 |

1,8 |

1,7 |

1,9 |

|

Экспорт, млрд. долл. |

279 |

284 |

344 |

290 |

365 |

||

|

Импорт, млрд. долл. |

187 |

194 |

212 |

200 |

223 |

||

|

Счет текущих операций, млрд. долл. |

32 |

30 |

30 |

25 |

25 |

||

|

Безработица, % |

5,9 |

5,9 |

5,9 |

5,8 |

5,8 |

||

Источник: Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. – Режим доступа: ; данные Министерства экономического развития Российской Федерации.

На фоне этих процессов в экономической сфере наблюдается дальнейшее нарастание кризисных явлений, о чем свидетельствует падение реального уровня жизни россиян. Доля тех, кто причисляет себя к среднему классу, сократилась в 2016 году до 51% (на 10 п.п. по сравнению с показателем за 2014 г.). В абсолютном выражении из среднего класса могло выпасть 14 млн. человек 6 .

Данные других исследований еще более пессимистичны. Например, по результатам исследований РАНХиГС, доля россиян, относящихся к среднему классу, снизилась к концу 2015 года с 20 до 15% от общей численности населения7.

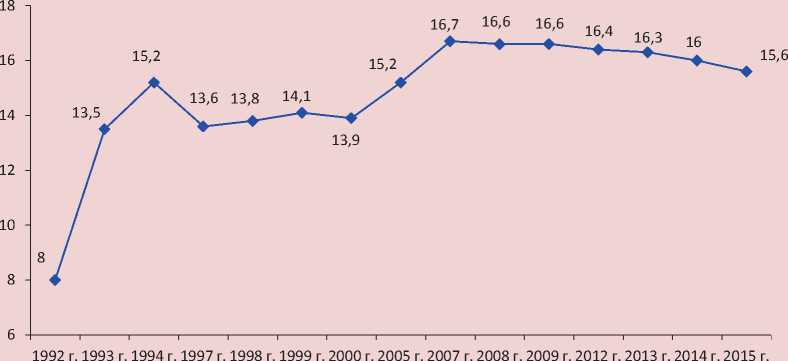

Причем в течение последних полутора десятилетий продолжает нарастать «пропасть» между доходами самых богатых и самых бедных граждан страны. Об этом свидетельствует динамика коэффициента фондов, показывающего соотношение денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения ( рис. 5 ).

Таким образом, о социальной направленности государственной политики говорить, к сожалению, не приходится.

Рисунок 5. Коэффициент фондов в Российской Федерации в 1992–2015 гг.

На фоне этого отмечается резкое снижение доверия населения к госструктурам и социальным институтам по сравнению с оценками за 2015 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного АНО «Левада-Центр» (табл. 8).

Согласно ему, рейтинг доверия к Правительству РФ оказался самым низким за последние пять лет. В 2016 году около % ответивших признали, что Правительство РФ «совсем не заслуживает доверия». Эти данные коррелируют с результатами исследований ИСЭРТ РАН.

Судя по результатам проведенного нами анализа, приоритетными направлениями деятельности в области совершенствования государственного управления, которые позволят повысить его эффективность, являются:

-

1) усиление прямого государственного участия в развитии территорий, отраслей, комплексов; совершенствование государственной политики в ключевых сферах социально-экономической системы, развитии экономики знаний (ИТ, биотехнологий, генной инженерии);

-

2) повышение доступности инвестиционных ресурсов для предприятий, реализующих проекты в новейших отраслях экономики (шестого технологического уклада), несырьевом секторе путем совершенствования денежно-кредитной политики, докапитализации и повышения эффективности функционирования институтов развития;

-

3) использование передовых методов организации деятельности в государственном секторе, новых технологий и лучших практик реализации государственных функций и предоставления услуг (например, внедрение проектного подхода к управлению);

-

4) организация эффективного взаимодействия органов власти, бизнес-структур и институтов гражданского общества в достижении стратегических задач государственного управления (создание при Президенте РФ структуры, которая наделена особыми полномочиями по разработке и реализации ключевых реформ и в состав которой должны входить представители власти, бизнеса и гражданского общества;

Таблица 8. Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой мере, на Ваш взгляд, заслуживает доверия..? (доля людей, выбравших вариант ответа «вполне заслуживает»)

Органы власти и социальные институты

Год

2016 г.

к 2015 г., +/-

2016 г.

к 2012 г., +/-

2012

2013

2014

2015

2016

Президент РФ

51

55

79

80

74

-6

+23

Армия

39

43

53

64

60

-4

+21

Органы госбезопасности

33

36

46

50

46

-4

13

Правительство РФ

29

30

46

45

26

-19

-3

Совет Федерации РФ

21

24

39

40

24

-16

3

Госдума

20

25

37

40

22

-18

2

Полиция

20

18

21

29

24

-5

4

Прокуратура

23

26

32

37

24

-13

1

Источник: Институциональное доверие: пресс-выпуск / АНО «Левада-Центр». – 2016. – 13 октября.

снижение налоговой нагрузки на новые и динамично развивающиеся производства и др.);

-

5) переход к комплексной оценке правовых актов различных уровней, нацеленных на регулирование в той или иной сфере деятельности;

-

6) повышение эффективности межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов власти федерального, регионального и муниципального уровня (перераспределение источников налоговых доходов между различными уровнями бюджета, снижение зависимости региональных и местных бюджетов от межбюджетных трансфертов и др.).

Важную роль в этих процессах играет новая промышленная политика, основополагающими направлениями которой являются стимулирование развития горизонтальных и вертикальных связей, гибких организационных форм воспроизводственных цепочек с высокой добавленной стоимостью; усиление роли национальных компаний в формировании глобальных цепочек добавленной стоимости [13].

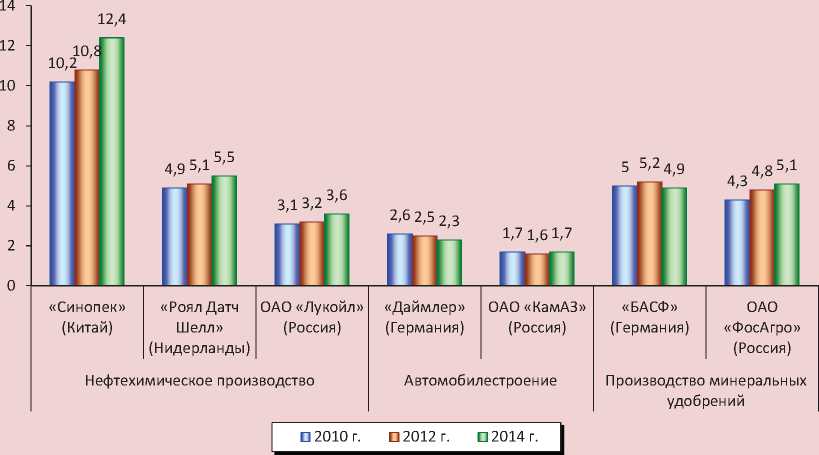

Вместе с тем уровень интеграции российских хозяйствующих субъектов отстает от зарубежного, о чем свидетельствуют значения мультипликатора добавленной стоимости8 (рис. 6).

При этом следует отметить, что значение мультипликатора добавленной стоимости в среднем по экономике России существенно ниже, чем в развитых странах мира: около 1,3–1,5 (по расчетам С.С. Губанова и других исследователей) против 12,8 в США и 11–13 единиц в других развитых странах мира [25].

Приведенные данные свидетельствуют о том, что основные технологические цепочки в российской экономике разрушены и ее основу составляют большое количество дезинтегрированных хозяйствующих субъектов, производящих в рамках одного предприятия продукцию лишь нескольких переделов. Объем российских высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью ограничен, и они неконкурентоспособны на мировых рынках по сравнению с продукцией крупнейших ТНК, производящих аналогичную продукцию.

Рисунок 6. Мультипликатор добавленной стоимости зарубежных и отечественных вертикально интегрированных структур (ВИС) в 2010–2014 гг.

Источник: рассчитано автором на материалах ежегодных отчетов компаний.

Поэтому важной задачей для органов власти России являются трансформационные преобразования в экономике путем ликвидации дезинтегрированности, а также восстановления технологических цепочек добавленной стоимости в приоритетных отраслях, поскольку лишь в этом случае удастся осуществить реальное перевооружение промышленности, провести ее неоиндустриализацию на основе инноваций.

Формирование и развитие вертикально интегрированных компаний предполагает необходимость разработки государственной политики, которая должна побуждать предприятия с помощью стимулирующих мер к созданию интегрированных хозяйственных субъектов.

Основные методы построения интегрированных структур, выявленные нами на основе исследования зарубежного опыта (Франция, Италия, Германия, США, Великобритания, Китай, Япония, Южная Корея), включают в себя выкуп государством контрольных пакетов акций предприятий, финансовые инструменты (государственные банки контролируют предприятия посредством финансовых механизмов, побуждая их к объединению), государственное регулирование (объединение отраслей и предприятий в группы), жесткое государственное регулирование конкуренции (регулирование, принуждающее к объединению предприятий или уходу с рынка) и др.

Иными словами, процесс формирования и развития ВИС должен происходить при активной поддержке со стороны органов власти (прежде всего, федеральных и региональных), направленной на создание благоприятных условий для повышения эффективности использования ресурсных возможностей хозяйствующих субъектов. В целом управление процессами интеграции предполагает широкое использование методов и форм программно-целевого управления, при котором вся совокупность объектов, участвующих в формировании ВИС, будет рассматриваться в качестве единого объекта с общей задачей функционирования.

Потребность в модернизации, переводе национальной экономики на инновационные рельсы развития, а также в полноценном решении комплекса проблем развития территорий обусловливает необходимость повышения эффективности го- сударственного управления посредством совершенствования системы организации управленческих процессов в публичном секторе. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что решением данных проблем является активное внедрение в деятельность органов власти проектного подхода к управлению.

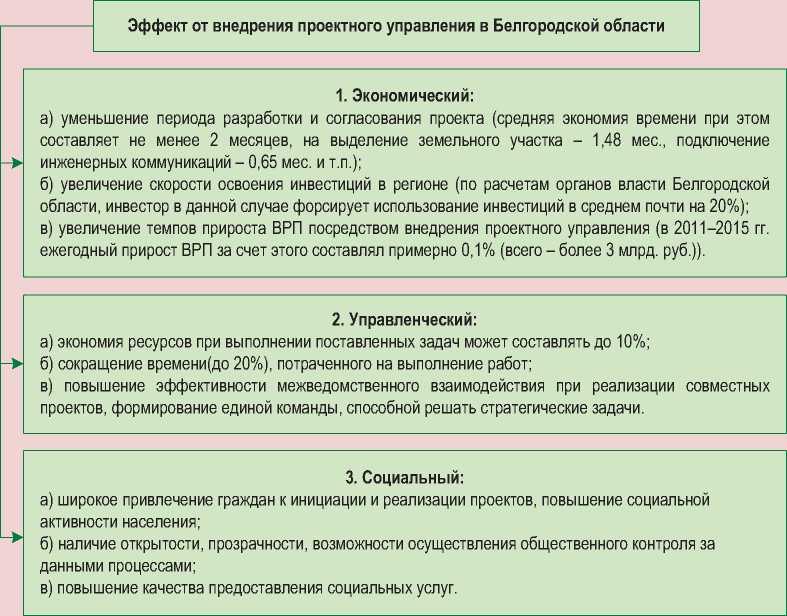

Одним из субъектов РФ, где практика проектного управления получила наибольшее развитие, выступает Белгородская область. Внедрение проектного управления в органах власти региона вызвало возникновение значительного эффекта для всей региональной социально-экономической системы ( рис. 7 ).

Рисунок 7. Эффект от внедрения проектного управления в Белгородской области

Источник: составлено по [15, 21].

При этом изучение институциональноправового и организационного обеспечения позволило признать, что факторами такого успеха Белгородской области являются:

-

1. Высокий уровень его поддержки со стороны высшего должностного лица субъекта (Губернатора региона).

-

2. Определение органа власти, ответственного за внедрение проектного управления.

-

3. Включение в единый контур всех органов государственной и муниципальной власти региона.

-

4. Профессиональное переобучение работников органов власти.

-

5. Создание среды оценки и отбора проектов для реализации (экспертные комиссии по их рассмотрению, привлечение внешних экспертов).

-

6. Построение системы администрирования «от исполнителя проекта до руководителя органа власти».

-

7. Формализация проектного управления (проектная документация, роли, процедуры, порядки).

-

8. Наличие технологической поддержки проектной деятельности (автоматизированная информация система (АИС)).

-

9. Мотивационная политика, ориентированная как на участие работников в проектах, так и на успешное их завершение. Она заключается в материальном стимулировании госслужащих, успешно завершивших реализацию проекта путем формирования в регионе проектного премиального фонда, а также присвоение им рангов в области проектного управления (например, проектный специалист 1–4 класса, выступающий членом рабочей группы проекта, и менеджер проекта 1–4 класса, являющийся его руководителем) [21].

Таким образом, при формировании благоприятных условий проектное управление может стать одним из инструментов развития, позволяющих эффективно управлять государственными программами, проектами, в реализации которых ключевой проблемой является низкая эффективность при огромных бюджетных расходах. Однако достижение таких положительных результатов требует развитой институционально-правовой и организационной среды не только на федеральном, но и региональном уровнях.

Проведенное исследование свидетельствует о том, что в целом реализуемая государственная политика и управление фактически на всех его уровнях характеризуются неэффективностью, то есть неспособностью своевременно и полноценно решать внутренние социально-экономические проблемы страны, связанные с повышением уровня и качества жизни ее населения, решением общественно значимых задач, отвечать на стоящие перед Россией вызовы, обеспечивать национальную безопасность в изменяющихся геополитических и геоэкономических условиях.

Преодолеть кризисные явления в экономике страны без изменения приоритетов государственной политики в ключевых сферах народного хозяйства, на наш взгляд, не представляется возможным. Государство должно перейти к политике активно действующего актора в экономической жизни страны. Управление при этом необходимо ориентировать на развитие реального сектора экономики, реализацию проектов, служащих задачам развития и укрепления страны, обеспечивающих диверсификацию экономики, модернизацию ключевых ее отраслей, производство продукции с высокой добавленной стоимостью, являющейся конкурентоспособной на мировых рынках. Главным индикатором эффективности государственного управления при этом должны стать уровень и качество жизни населения, динамично развивающаяся экономика, отвечающая стоящим перед ней вызовам.

В этой связи перед наукой встает ряд задач, успешное решение которых позволит дать обоснованные рекомендации относительно повышения эффективности государственного управления. Это такие задачи, как:

-

а) исследование проблем эффективности управления территориями (странами, регионами) в существующих и изменяющихся мировых геополитических и геоэко-номических условиях;

-

б) исследование возможностей, условий и механизмов применения современных методов управления (проектное управление, бенчмаркинг, краудсорсинг, реинжиниринг, SMART-технологии, ГЧП и т.п.);

-

в) разработка методического инструментария оценки эффективности государственного и муниципального управления, государственной политики в различных сферах (в т.ч. с использованием экономикоматематических методов);

-

г) исследование вопросов повышения эффективности стратегического планирования и управления социально-экономическими системами;

-

д) разработка направлений совершенствования государственной политики в области развития института местного самоуправления в России;

-

е) исследование вопросов эффективной организации взаимодействия органов власти, бизнес-структур и институтов гражданского общества в достижении стратегических задач государственного управления.

При этом важным является формирование системы мониторинга эффективности государственного управления территориями, отраслями, комплексами, осуществляемое на основе утвержденной методологии и показателей, что позволит своевременно выявлять существующие проблемы и выработать научно обоснованные предложения по повышению эффективности государственного управления в России.

Список литературы Повышение эффективности государственного управления - ключевая задача для современной России

- Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления /Г.В. Атаманчук. -М.: Омега-Л, 2004. -301 с.

- Вольманн, Х. Оценивание реформ государственного управления: «третья волна» /Х. Вольманн//Социологические исследования. -2010. -№ 10. -С. 93-99.

- Выступление Дмитрия Медведева на пленарном заседании XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» . -Режим доступа: http://government.ru/news/24729/

- Дербетова, Т.Н. Оценка эффективности государственного управления: от общих подходов к конкретно-предметным/Т.Н. Дербетова//Интернет-журнал «Науковедение». -2012. -№ 1. -С. 1-8.

- Добролюбова, Е.И. Показатели эффективности реформ государственного управления в России: возможные подходы (рабочие материалы)/Всемирный банк. -2000. -22 с. -Режим доступа: http://www.politanaliz.ru/articleprint_568.html.

- Ильин, В.А. Правящие элиты -проблема национальной безопасности России/В.А. Ильин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 4. -С. 10.

- Ильин, В.А. Стратегия национальной безопасности-2015 -шаг к новому этапу развития России /В.А. Ильин//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 1(43). -С. 9-25.

- Качество и успешность государственных политик и управления: монография/В.И. Якунин, С.С. Сулакшин, В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, С.М. Строганова. -М.: Научный эксперт, 2012. -496 с.

- Клименко, А.В. Модернизация функционала исполнительной власти и ее результаты /А.В. Клименко//Проблемы современного государственного управления в России: мат. науч. семинара. -Вып. 4 (25) «Проблема оценки качества государственного управления». -М.: Научный эксперт, 2009. -С. 6-47.

- Кожевников, С.А. Проектное управление как инструмент повышения эффективности деятельности органов государственной исполнительной власти /С.А. Кожевников//Вопросы территориального развития. -2016. -№ 5. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/2037.

- Кожевников, С.А. Формирование технологических цепочек добавленной стоимости в форме вертикальной интеграции /С.А. Кожевников//Вопросы территориального развития. -2016. -№ 3. -Режим доступа: http://vtr.vscc.ac.ru/article/1885

- Кондратьев, В.Б. Глобальная обрабатывающая промышленность . -http://www. perspektivy.info/rus/ekob/globalnaja_obrabatyvajushhaja_promyshlennost_2013-06-11.htm

- Ленчук, Е.Б. Курс на новую индустриализацию -глобальный тренд экономического развития /Е.Б. Ленчук//Проблемы прогнозирования. -2016. -№ 3. -С. 132-143.

- Мезенцева, О.Е. Развитие высокотехнологичного производства в мире и России /О.Е. Мезенцева//Фундаментальные исследования. -2015. -№ 7. -С. 176-181.

- Павлова, О.А. Опыт внедрения проектного управления на примере Белгородской области /О.А. Павлова. -Режим доступа: leader-id.ru›upload/file/get/3267/.

- Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципальных образований : заключ. отчет о НИР/Т.В. Ускова, А.Н. Чекавинский, Н.В. Ворошилов, С.А. Кожевников. -Вологда, 2013. -181 c.

- Половинкин, В.Н. Современное состояние и проблемы развития отечественного машиностроения/В.Н. Половинкин, А.Б. Фомичев//Атомная стратегия. -Режим доступа: http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=4639

- Программно-целевое управление региональным развитием /С.В. Перфильев, И.Н. Логинов, О.Ю. Горбова, О.И. Дудукина. -Рязань, 2012. -123 с.

- Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий/В.В. Путин//Российская газета. -1999. -30 дек.

- Путин потребовал повысить эффективность управления экономикой //Деловая газета «Взгляд». -2016. -13.07. -Режим доступа: http://vz.ru/news/2016/7/13/821281.html.

- Савченко, Е. Белгородская область: проектное управление для муниципальных инициатив /Е. Савченко//Самоуправление. -2012. -№ 2. -С. 6-7.

- Синк, Д.С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение /Д.С. Синк: пер. с англ./общ. ред. и вступ. ст. В.И. Данилова-Данильяна. -М.: Прогресс, 1989. -528 с.

- Справка по интегральным показателям качества государственного управления (применяемым в странах ОЭСР) . -Режим доступа: http://www.csr.ru/_upload/editor_files/file0097.doc.

- Чекавинский, А.Н. Фермерский сектор Вологодской области: состояние, проблемы и возможности развития /А.Н. Чекавинский//Молочнохозяйственный вестник. -2016. -№ 2. -С. 143-151.

- Input-Output Accounts Data /Bureau of Economic Analysis. -Available at http://bea.gov/industry/io_annual.htm