Повышение эффективности классификации объектов наблюдения по поляризационным характеристикам с использованием инверсного синтеза аппертуры радара

Автор: Копылов А. А., Зимин И. В.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Информатика и управление

Статья в выпуске: 2 (54) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача класификации объектов наблюдения по поляризационным характеристикам. В целях повышения эффективности классификации объектов наблюдения предложено использование когерентного накопления компонент отраженного от объекта наблюдения поля. В качестве одного из перспективных принципов когерентного накопления рассмотрен принцип инверсного синтеза апертуры радара. Представлены результаты моделирования, иллюстрирующие преимущества классификации объектов наблюдения по поляризационным характеристикам с использованием когерентного накопления.

Классификация объектов наблюдения, поляризационная матрица рассеяния, поляризационные характеристики, инверсный синтез апертуры радара, когерентное накопление

Короткий адрес: https://sciup.org/142235304

IDR: 142235304 | УДК: 621.3.095.1

Текст научной статьи Повышение эффективности классификации объектов наблюдения по поляризационным характеристикам с использованием инверсного синтеза аппертуры радара

В настоящее время при разработке и моделировании радиолокационных систем все больше внимания и усилий отводится на использование возможностей этих радиолокационных систем решать задачу распознавания и классификации объектов наблюдения (ОН). При этом сама, задача, классификации зачастую выходит на. первый план.

Радиолокационные станции (РЛС), обладающие возможностью работы в полном поляризационном базисе, позволяют решать задачу классификации ОН на. основе одного

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2022

из актуальных направлений - классификации ОН по поляризационным характеристикам. Специфика работы таких станций позволяет получать измерения поляризационных характеристик рассеяния объектов, т. е. дополнительной информации, использование которой может приводить к повышению эффективности классификации ОН [1,2]. При этом в данной работе рассматривается классический способ описания поляризационных характеристик рассеяния ОН - поляризационная матрица рассеяния (ПМР) [ StjY

(E-A = ^

V EJ -

fEH

S22J U/7 S] \E2/ '

где E-”, E™ — ортогонально поляризованные компоненты падающего на ОН поля; E-C E2C — ортогонально поляризованные компоненты отраженного от ОН поля.

Радиолокационное наблюдение ОН дает возможность получить дискретные по времени замеры ПМР на ограниченном интервале времени с частотой облучения, соответствующей выделенной доле энергетического ресурса РЛС на наблюдение данного элемента цели. Таким образом, при сопровождении ОН формируется дискретная реализация ПМР с учетом шумовой добавки д(п):

VS” + 5

2. Недостатки существующих методов классификации ОН Анализ существующих на данный момент методов классификации ОН по поляризационным характеристикам показывает, что все они обладают рядом проблем [3]. Например, одним из важнейших аспектов при решении задачи классификации ОН является ограниченность времени для принятия решения о классе цели. При этом зачастую участок траектории, на котором необходимо произвести классификацию, расположен на большом удалении от РЛС. Как известно, работа РЛС на больших дальностях характеризуется низким отношением сигнал/шум. Это приводит к тому, что сформированная на таком участке траектории реализация замеров ПМР [S^”)] будет также характеризоваться низким значением отношения сигнал/шум (~ 15дБ). Однако результаты моделирования процесса классификации указывают на то, что для получения решения о классе с заданной точностью отношение сигнал/шум должно быть не менее 25дБ [3,4]. Описанный выше факт приводит к тому, что практические требования к времени, необходимому на вынесение верного решения о классе объекта, не могут быть выполнены. Иными словами, результаты классификации ОН с учетом различных практических требований показывают низкую эффективность. Проблема недостаточной эффективности существующих алгоритмов классификации ОН обуславливает необходимость разработки методов ее решения. Предлагаемые в литературе методы повышения точности определения классов ОН по их типу можно разделить на следующие группы: • повышение эффективности классификации за счет поиска наиболее информативной с точки зрения определения класса группы поляризационных признаков; • повышение эффективности классификации за счет поиска алгоритма классификации (алгоритмы распознавания образов); • повышение эффективности классификации за счет адаптации к параметрам пространственной ориентации ОН. Для рассмотрения еще одного метода повышения эффективности классификации ОН по поляризационным признакам необходимо учесть, что каждый замер ПМР в реализации помимо полезного значения компонент ПМР S^ содержит и аддитивную добавку в виде шума 5^”\ характеризующуюся некоторой дисперсией 72, таким образом этот замер можно представить в следующей форме: ■■ = ^+<<">. Превосходство полезной составляющей ПМР над шумовой, которое можно выразить в терминах отношение сигнал/шум, может быть увеличено за счет когерентного накопления некоторого количества замеров ПМР. Так, например, в случае когерентного сложения N замеров ПМР полезное значение [S;”)] увеличится в N2 раз, а аддитивная ошибка 5s”) (а следовательно, и ее дисперсия 72 - в N раз. Таким образом, когерентное сложение N замеров ПМР позволяет повысить отношение сигнал/шум в N раз. В настоящей работе же исследуется возможность повышения эффективности классификации ОН за счет непосредственного повышения значения отношения сигнал/шум замеров в реализации ПМР при сопровождении ОН. Повысить отношение сигнал/шум возможно множеством способов, один из которых основан на методе когерентного накопления компонент отраженного от ОН поля. Основным условием, необходимым для использования когерентного накопления, является когерентность компонент отраженного от ОН поля, накопление которых должно производиться. Как известно, на когерентность замеров влияет ряд факторов, среди которых: движение цели, влияние среды распространения, стабильность параметров РЛС. При этом стоит учесть, что движение ОН различных классов относительно центра масс обладают различными характерными свойствами. Так, например, ОН конической формы ориентированы в пространстве, а ОН цилиндрической формы могут обладать хаотичным вращением относительно центра масс. Эффективность использования когерентного накопления замеров ПМР для классификации ОН по поляризационным признакам была оценена на основе результатов математического моделирования [5]. Представленные в данной работе показали, что использование когерентное накопление позволяет повысить эффективность классификации ОН по тем поляризационным признакам, которые были выбраны для них как информативные. Полученные результаты показали, что разработка систем, позволяющих производить когерентное замеров ПМР, позволяет повысить эффективность классификации ОН. Одним из перспективных принципов когерентного накопления замеров ПМР на данный момент является принцип инверсного синтеза апертуры радара (ИСАР), применению которого для решения задачи классификации по поляризационным признакам посвящено значительное количество публикаций в зарубежной литературе [6, 9]. Однако, несмотря на значительное количество публикаций по этой теме, необходимо отметить, что в настоящее время отсутствует полное завершенное описание решения задачи классификации ОН по поляризационным признакам. Этот факт обуславливает актуальность данной темы и необходимость проведения исследований в этой области. При этом необходимо учитывать тот факт, что данный принцип помимо прочих задач позволяет решать задачу построения радиолокационного изображения (РЛИ) ОН. ПМР может быть записана в соответствии с выражением [7,8]: S(f,^ = W(/,і)ехр[-г4^Д(і)]j v С (z) ехр[-г — (zT • гд(і))] dz + N (t), с где S (/,t) = ' sS(f,t) s2”)(/,t) sj^/.t) s2”)(/,t) W (/,t) =rect( -^ )rect( /— /о), lobs В N(t) — шумовая добавка; /о — рабочая частота; В — ширина полосы частот; T0bs — время когерентного накопления; гн(t) — единичный вектор вектора R(t) (рис. 1); reel — прямоугольная функция; С(г) — функция, характеризующая отражательную способность ОН: С (г) = ' d?(/,t) d?(/,t) сШ*) d?(/.t) Рис. 1. Геометрия задачи В соответствии с методом ИСАР для построения РЛИ двумерное преобразование Фурье позволяет получить реализацию ПМР, как функцию дальности и угловой координаты: 8(Di, Өі) = 8іі(^,Өі) 8ү2(Ві,Өі) . . 82і(Ві,Өі) 822(Ві,Өі )J В процессе формирования такой реализации ПМР вычисляется фаза принятого электромагнитного поля и обеспечивается когерентное накопление импульсов в течение времени синтеза. При этом отношение сигнал/шум будет пропорционально увеличиваться. С учетом того, что техническими требованиями при разработке радиолокационных систем задаются требуемое отношение сигнал/шум д2ад для тел а с ЭПР стзад на некоторой заданной дальности Д3ад, из основного уравнения радиолокации можно легко найти отношение сигнал/шум для произвольных дальности R и ЭПР цели ст с учетом заданных параметров: ,2(r,ct) = ух (Ry )4. стзад R Известно, что ПМР может быть представлена в следующем виде [10]: дст^ ехр(г<^12)1 ДСТ22 ехр(г<у22)_| , Г8іі 8і2і = еі^д рстл exp^n) [ 821 822_| LVCT21 ехр(І<у21) гДе стп, сті2, СТ21, Ст22 — частные ЭПР радиолокационной цели при соответствующих поляризациях; (ри, і^і2, (21 (22— фазы соответствующих компонент ПМР. Поэтому в рамках данной работы под ЭПР цели примем общую ЭПР, определяемую в соответствии со следующей формулой: ст = СТ11 + СТ12 + СТ21 + СТ22.

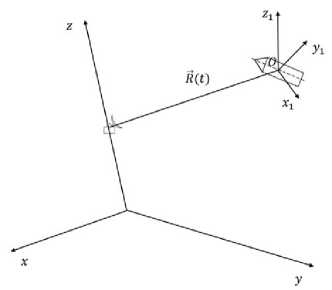

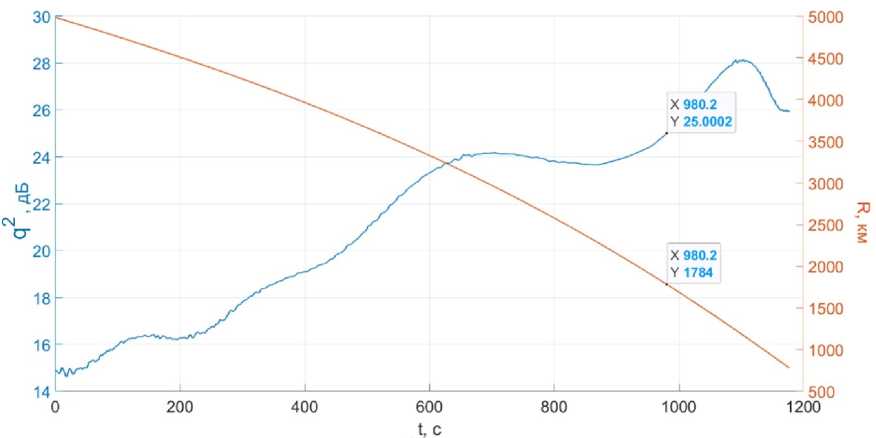

4. Результаты моделирования В целях анализа влияния использования принципов ИС АР на эффективность классификации ОН по поляризационным признакам в данной статье представлены некоторые результаты моделирования. В качестве ОН в данной работе рассматривается конус с диаметром основания d = 2А II высотой һ = 6А, движущийся по траектории, для которой R3a.л= 4980 ai, д2ал = 15 дБ. Для проведения моделирования реализации ПМР для ОН были рассчитаны с помощью модели расчета ПМР ОН [11]. По полученной реализации ПМР было рассчитано отношение сигнал/шум на траектории ОН. На рис. 2 представлен график зависимости отношения сигнал/шум от дальности до ОН. Рис. 2. График зависимости отношения сигнал/шум д2 от дальности R до ОН Анализ данного графика показал, что необходимое отношение сигнал/шум 25 дб в рассматриваемом случае достигается на расстоянии до цели R3aд ~ 1800 км. Рассмотрим случай с применением принципов ИСАР, то есть в данном случае будет производиться когерентное накопление 50 импульсов. Такое когерентное накопление позволит обеспечить увеличение отношения сигнал/шум на величину в 17 дБ. Соответственно график зависимости отношения сигнал/шум от дальности до ОН примет новый вид, представленный на рис. 3. Рис. 3. График зависимости отношения сигнал/шум д2 от дальности R до ОН с учетом когерентного накопления Анализ данного графика показал, что необходимое отношение сигнал/шум на всей траектории движения ОН составляет значения более 25 дб, что означает, что принципы ИСАР позволяют далвноств, на которой возможно реализовать эффективную классификацию данной ОН.

5. Заключение В данной статье были изложены основные проблемы, возникающие при решении задачи классификации ОН по поляризационным характеристикам и влияющие на эффективность классификации. Одна из описанных проблем, связанная с невозможностью проведения эффективной классификации ОН по поляризационным характеристикам из-за недостаточного уровня отношения/сигнал шум может быть решена за счет предложенного в данной статье решения, а именно за счет применения когерентного накопления замеров ПМР. В работе представлен один из самых актуальных на данный момент принципов, реализующих когерентное накопление - ИСАР. Также в статье представлены результаты моделирования, иллюстрирующие влияние применения принципов когерентного накопления ПМР на эффективность классификации. Представленные результаты показали, что без когерентного накопления достаточная точность классификации может быть достигнута на малых дальностях до РЛС. С другой стороны применение принципов когерентного накопления замеров ПМР позволяет за счет увеличения отношения сигнал/шум в разы повысить дальность, на которой может быть произведена эффективная классификация ОН по поляризационным характеристикам.

Список литературы Повышение эффективности классификации объектов наблюдения по поляризационным характеристикам с использованием инверсного синтеза аппертуры радара

- Канарейкгм Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. Москва: Сов. радио, 1966.

- Козлов А.И., Логвин А.И., Сарычев В.А. Поляризация радиоволн. Кн. 2. Радиолокационная поляриметрия. Москва: Радиотехника, 2007.

- Копылов А.А., Паринов Е.Г., Зимин И.В. Исследование эффективности использования поляризационных признаков для решения задачи классификации объектов наблюдения // Радиотехника. 2020. № 4(7). С. 25-32.

- Yongzhen Li, Xiaofeng At. Length Estimation of Ballistic Targets Based on Full-Polarization // Progress In Electromagnetics Research. 2016. V. 48. P. 195-203.

- Kopylov A.A., Zimin I.V. Increasing the Efficiency of Radar Targets Classification by Polarization Attributes by Using Coherent Accumulation // 2021 Radiation and Scattering of Electromagnetic Waves (RSEMW). 2021. P. 312-315.

- Ozdemir Caner Inverse Synthetic Aperture Radar Imaging with MATLAB@ Algorithms. 2012.

- Martorella, M., Berizzi, F., Haywood, B. Contrast maximisation based technique for 2-D ISAR autofocusing // IEEE Proc.-Radar Sonar Navig. 2005. V. 152, N 4.

- Martorella M., Palmer J.E., Berizzi F., Haywood В., Bates B.D. Polarimetric ISAR autofocusing // let Signal Processing. 2008. 2. P. 312-324.

- Cloude S.R. Polarisation: Applications in Remote Sensing. Oxford: Oxford University Press, 2009.

- Небабин В.Г. Методы и техника радиолокационного распознавания. Москва: Радио и связь, 1984. 152 с.

- Паргмов Е.Г., Зимин И.В. Моделирование поляризационных матриц рассеяния объектов наблюдения в полном поляризационном базисе // Радиотехника. 2019. № 4. С. 1924.