Повышение эффективности обработки больших объемов сейсмических данных

Автор: Анисимов Р.Г., Мосяков Д.Е., Шалашников А.В., Фиников Д.Б.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методические и технологические вопросы

Статья в выпуске: 3, 2021 года.

Бесплатный доступ

Повышение эффективности обработки сейсмических данных часто связывают только с экономическими показателями, такими как сокращение сроков и снижение стоимости, при сохранении качества. Однако требования к качеству обработки постоянно возрастают, возникает необходимость решения более сложных задач, ориентированных на сохранение динамических особенностей записей в ходе обработки. В статье рассмотрен комплексный подход к повышению эффективности, основанный на развитии специализированных графов обработки, направленных на решение конкретных геологических задач, а также на применении новых ресурсоемких алгоритмов и эффективных вычислительных технологий. Приведены примеры обработки, основанной на обобщенной пластовой модели среды, применении кинематико-динамического преобразования для параметризации поля времен, а также томографических алгоритмов реконструкции отдельных пластов с учетом анизотропии. Кроме того, намечены пути применения моделирования волновых полей в графе обработки сейсмических данных и использования обращенного миграционного преобразования. Сокращение сроков и оптимизацию расходов авторы связывают с широким использованием облачных технологий, демонстрируемых на примере системы Prime Cloud, которая позволяет выполнять в Облаке полный цикл обработки данных, вследствие чего удается как достичь высокой производительности, так и оптимизировать затраты на вычисления.

Эффективность обработки, облачные технологии, кинематико-динамическое преобразование, многовариантная томография, моделирование волновых полей, обращенное миграционное преобразование, демиграция, обобщенная пластовая модель среды, глубинно-скоростная модель среды, система prime, яндекс.облако, виртуальные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/14128836

IDR: 14128836 | УДК: 550.8.053 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-3-95-109

Текст научной статьи Повышение эффективности обработки больших объемов сейсмических данных

При современной обработке оперируют колоссальными объемами данных. Морские площадные наблюдения, результаты широкоазимутальной наземной съемки, как и обычные, но достаточно плотные системы наблюдений, требуют хранения и обработки огромного объема информации. Объем данных типового проекта составляет сегодня десятки терабайт, для его обработки требуется кластер, состоящий из десятков или даже сотен вычислительных серверов. Поэтому возникает задача повышения эффективности использования счетных ресурсов. Кроме того, актуальны требования сокращения сроков выполнения работ, когда речь заходит о повышении эффективности обработки. Именно так часто и ставится эта задача менеджментом нефтяных компаний. При этом добавляется: экономия ресурсов и трудозатрат при сохранении качественных показателей обработки.

Однако требования к сейсморазведке, по мнению авторов статьи, не могут этим ограничиваться. Обработка и интерпретация должны способствовать решению все более сложных задач, и новые технологии вычислений позволяют это делать. Кроме того, необходимо повышать (и контролировать) достоверность получаемых решений и по возможности делать обработку «доказательной».

В теории сейсморазведки часто обсуждаются алгоритмы, которые реализовать крайне трудно, прежде всего из-за вычислительных сложностей. Миграция сейсмограмм стала обязательной процедурой обработки площадных наблюдений совсем недавно. Сегодня ее многократно используют в ходе анализа одних и тех же данных, так как она является инструментом для построения модели среды и проверки ее адекватности (спрямление годографов на сейсмограммах общей точки изображения — необходимое, хотя и недостаточное условие ее адекватности). Роль миграционных преобразований значительно возрастает, а это едва ли не самые ресурсоемкие этапы обработки.

Первостепенную важность приобретают технологические решения, направленные на вовлечение в процедуру только необходимых объемов данных, а также на использование алгоритмов, возможно за-грубленных по параметрам, для решения структурных задач. Тем не менее вычислительные сложности подобных методов весьма велики.

При выполнении проекта эпизодически требуются ресурсоемкие вычисления, которые чередуются с умеренными по затратам процедурами рутинной обработки. При этом уместно использовать облачные технологии, которые позволяют перестраивать конфигурацию кластера. Практически все производственные проекты ООО «Сейсмотек» последних лет были выполнены именно таким образом. Без воз- можности гибкого манипулирования конфигурацией кластера реализация была бы существенно осложнена экономическими показателями.

Примеры решения задач обработки

Рассмотрим некоторые примеры решения практических задач, требующих больших вычислительных ресурсов. Сначала покажем удачные примеры обработки, отличительной особенностью которых является наличие отдельных времяемких и ресурсоемких этапов.

Решающим фактором получения достоверного и качественного глубинного изображения среды является построение ее адекватной глубинно-скоростной модели. Вовлечение миграционных преобразований в процесс построения такой модели стало почти общепринятой методикой, хотя в разных системах имеется ряд принципиальных различий.

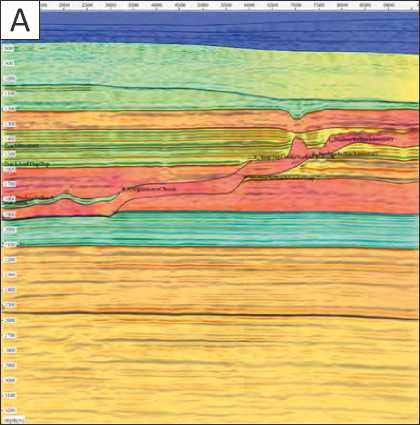

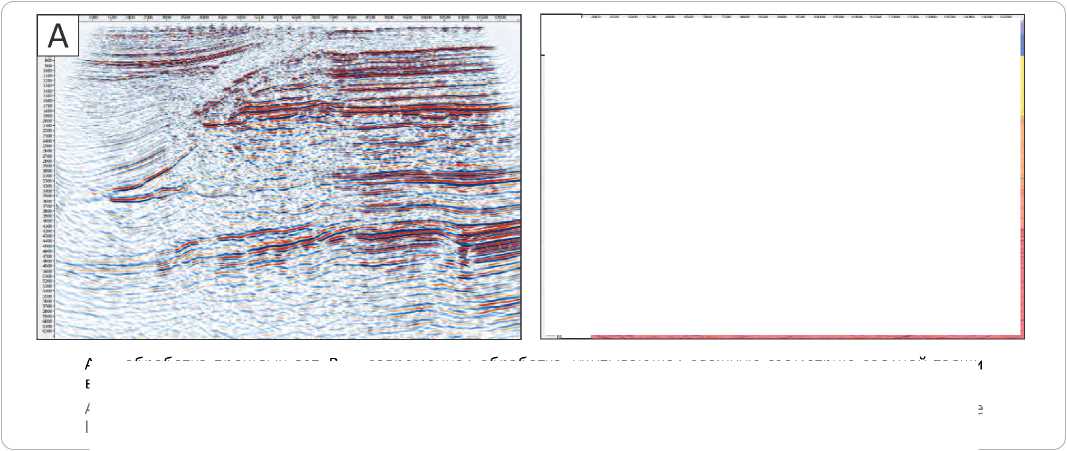

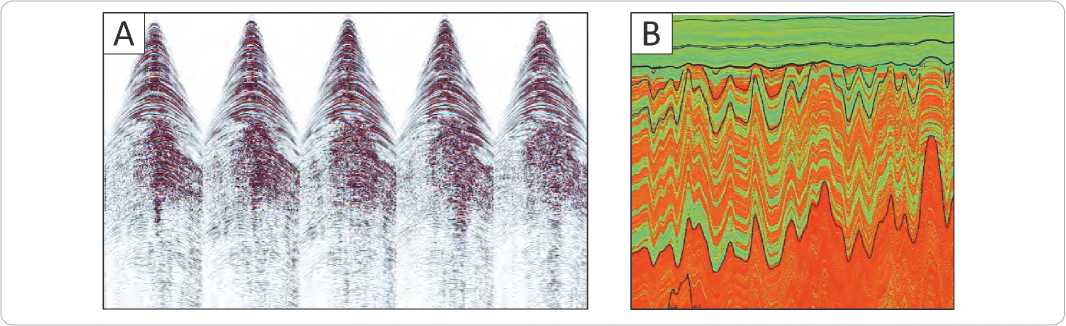

Техника применения кинематико-динамического преобразования [1, 2] или кинематических инвариантов [3] для описания поля времен средствами миграционных преобразований экономична по сравнению со многими другими итерационными процедурами, практикующимися в современных пакетах. В пакете Prime среда описывается в рамках обобщенной пластовой модели. Простые участки среды описываются простой моделью, но в сложных средах, когда необходим подбор параметров модели, для реконструкции отдельного пласта может потребоваться немалое число миграционных преобразований. Так, в условиях траппового магматизма удалось описать очень сложную конфигурацию траппа, выявить разрыв с магматическим телом соляной толщи и избежать искажения условий залегания нижележащей целевой толщи (рис. 1). Это результат сложной многоэтапной обработки, когда главные проблемы возникали при восстановлении трехмерной модели отдельного пласта.

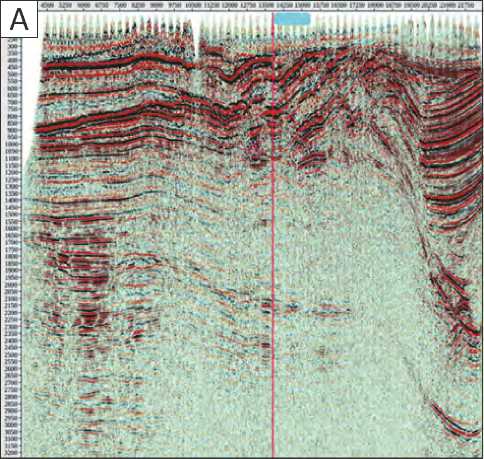

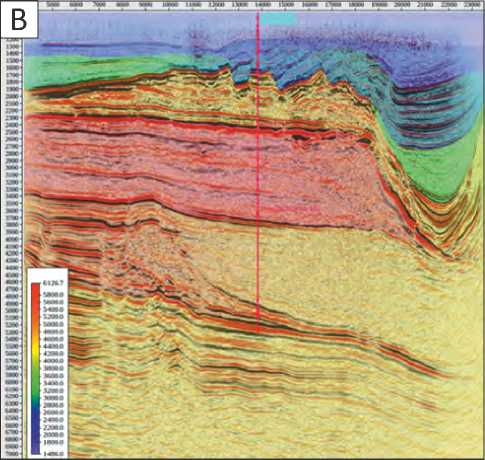

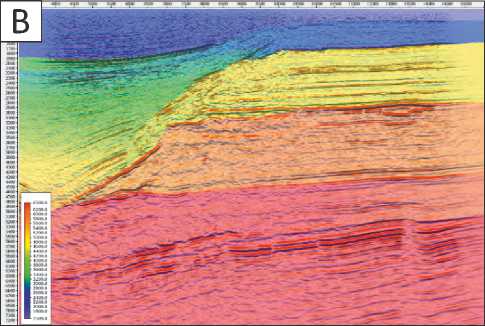

При обработке данных на участках с соляной тектоникой за счет параметризации в рамках обобщенной пластовой модели удается точно описать очень сложную структуру кровли соли, при этом оптимальным способом, т. е. используя минимальное число параметров (рис. 2, 3). Также можно определить и сохранить отражения от соли и нижележащих горизонтов, которые нельзя выделить на временном разрезе. Кроме того, устанавливаются положение и конфигурация прогиба и зоны выклинивания.

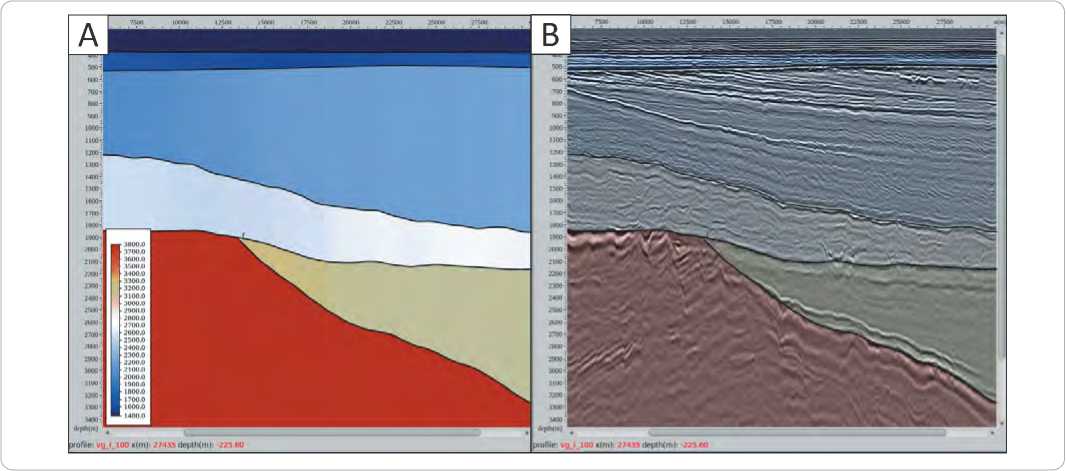

При сопоставлении результатов современной обработки с результатом обработки прошлых лет одной из первостепенных задач было построение адекватной глубинно-скоростной модели для разреза со сложными сейсмогеологическими условиями, включающими соляные пласты. В результате обработки прошлых лет, несмотря на использование довольно современных средств обработки, заметно как явное искажение структурного плана, так и потери корре-

Рис. 1. Глубинно-скоростная модель сложной геологической структуры с трапповым телом (А) и результат глубинной миграции в этой модели (В)

Fig. 1. Depth-velocity model of complicated geological structure with trap body (А) and result of depth migration of this model (В)

Рис. 2. Временной разрез (А) и результат глубинной миграции с наложенной глубинно-скоростной моделью (В)

Fig. 2. Time section (А) and result of depth migration with laid-over depth-velocity model (В)

ляции (рис. 4 А). При ином подходе к обработке удалось успешно решить обозначенные проблемы (см. рис. 4 В).

В каждом из приведенных примеров главная сложность состояла в тщательном описании конкретного пласта или горизонта, но именно решение этой задачи было определяющим для успешного выполнения проекта.

На этапе построения модели, вплоть до сложной контрастной границы, требовались итеративные просчеты, часто включающие многократные миграционные преобразования.

Технологические, алгоритмические и методические аспекты повышения эффективности обработки

Из приведенных примеров видно, что даже в рамках одного проекта на этапе построения глубинноскоростной модели загрузка вычислительных мощностей может быть очень неравномерной и на некоторых этапах требуется большое число вычислений.

При обработке морских данных на этапе моделирования полей кратных волн миграционные преобразования также играют значительную роль.

Рис. 3. Поверхность кровли соли на построенной глубинно-скоростной модели Fig. 3. Surface of salt Top in the created depth-velocity model

Рис. 4. Сопоставление результатов обработки разреза со сложными сейсмогеологическими условиями, включающими соляные пласты

А — обработка прошлых лет, B — современная обработка, учитывающая сложную геометрию соляной толщи в пластовой модели

А — previous processing, B — modern processing taking into account the complicated geometry of salt deposits in the layered model

Fig. 4. Comparison of processing results of section with complex seismic and geological conditions, including salt layers

Любой граф обработки включает моделирование набора так называемых донных кратных волн, т. е. волн, обусловленных реверберациями водного слоя. При этом для корректного решения задачи достаточно трех наборов кратных волн, смоделированных отдельно, но и вычитаемых одновременно (кратные со стороны источника, кратные со стороны приемника и набор волн старшей кратности). Из экономических соображений обычно ограничиваются одним или двумя наборами, что часто вполне оправдано. Однако релевантность такого решения можно определить только в результате опробования, которое включает миграцию (даже на отдельных участках объема).

После этого проводят моделирование всех остальных кратных волн, связанных с дневной поверхностью, по схеме SRMP (Surface Related Multiple Prediction). Известно, что по этому алгоритму получают кратные волны с правильной кинематикой, но неверными амплитудами. При этом также требуется либо расчет волн старшей кратности, либо итеративное повторение вычитаний. Выбор необходимой стратегии также опирается на промежуточные этапы миграции. В проекте, описанном в [4] и выполненном совместно с компанией Statoil, при выборе вариантов графа интерпретационное сопровождение обработки со стороны заказчика основано на таких

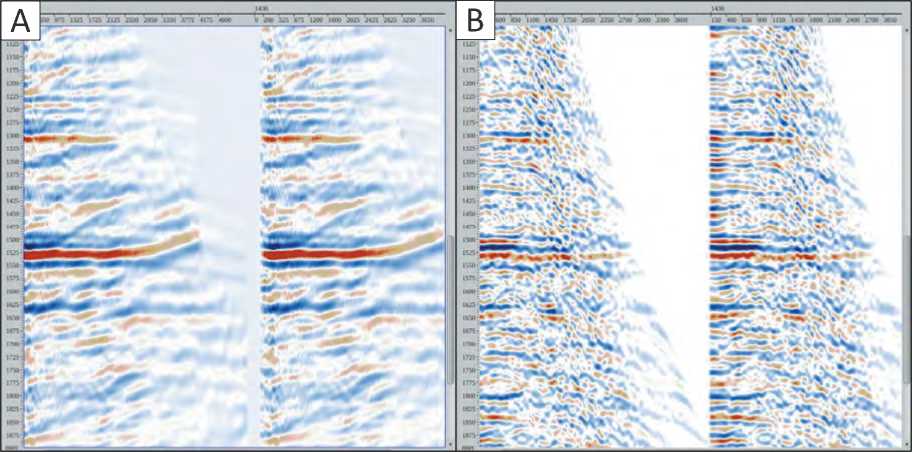

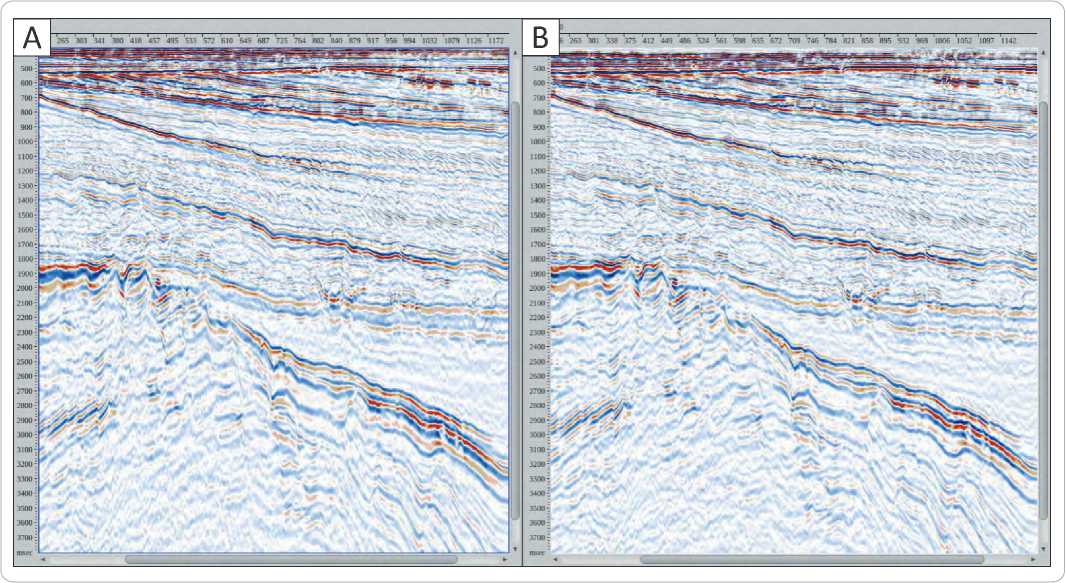

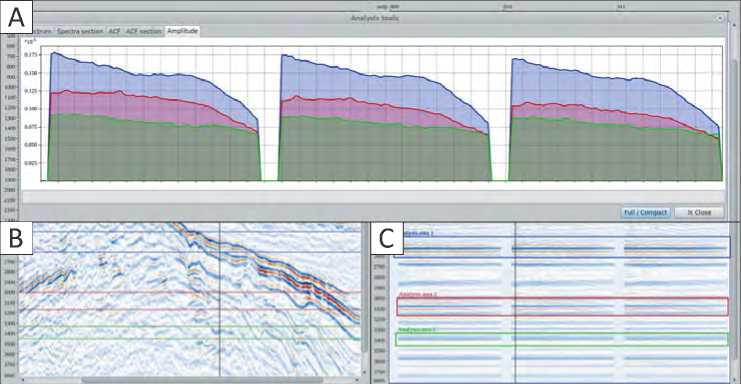

Рис. 5. Результат миграции данных на промежуточной стадии тестовой переобработки (А) и результат миграции первой базовой стадии обработки данных (В)

Fig. 5. The result of data migration in the intermediate stage of test reprocessing (А) and the result of migration of the first basic stage of data processing (В)

результатах. В следующем совместном проекте планируется дополнительное вычитание внутренних кратных волн по аналогичной схеме.

Применение моделирования волновых полей для прогноза кратных волн-помех на сегодняшний день традиционно. Однако роль моделирования волновых полей при обработке не должна этим ограничиваться. Технология расчета модельных волновых полей при послойном интегрировании описывалась неоднократно [5, 6]. Без применения подобных процедур, по-видимому, нельзя судить о восстановлении истинных амплитуд после миграции. Конечно, это необходимо не во всех случаях, но в таких ситуациях нужен расчет эталонных сейсмограмм на реальную сеть наблюдений. Ее важно применять и при узкоазимутальных наблюдениях, к которым относятся практически все морские площадные наблюдения. Полное восстановление амплитуд различными процедурами миграции при ограниченном диапазоне азимутов невозможно, но потери в динамике могут быть скомпенсированы, если глубинно-скоростная модель среды построена верно.

Можно утверждать, что граф обработки, настроенный на сохранение динамики, должен кардинально отличаться от принятого в структурных построениях. Обработка здесь должна разбиваться на два этапа. Первый должен быть посвящен структурным задачам и построению модели. Задача этого этапа — не исказить кинематические параметры отраженных волн при подавлении всевозможных помех и выделении полезных сигналов. На данном этапе мы обычно плохо представляем, какие волны полезны, а какие относятся к помехам, кроме самых очевидных ситуа- ций. Чтобы построить модель в условиях такой неопределенности, приходится часто идти на потери в спектральном составе сигналов, жертвовать подавлением многих помех в области сильной интерференции с полезной частью записи. Строится каркасная модель, позволяющая осуществить миграцию, спрямив годографы полезных волн на сейсмограммах общей точки изображения.

После того как модель среды отстроена, мы уже больше знаем о кинематике полезных волн и можем более обосновано выбирать параметры для подавления помех (обычно это те или иные способы кинематической фильтрации). При этом приходится использовать «табличные» годографы, т. е. годографы общей точки изображения, пересчитанные в годографы отраженных волн во времени. Чтобы показать, что проблема не надумана, приведем пример из реального проекта.

Во время выполнения этого проекта авторам статьи было предложено строить модель по предварительно обработанным данным. Исходные данные были очень сильно зашумлены, после подавления кратных волн оставался очень сильный фон низкоскоростных помех. Обычный прием подавления низкоскоростных помех кинематическими фильтрами в предшествующей обработке приводил к искажениям и потерям сигнала на больших удалениях, причем в целевой области. Поэтому построенная по таким данным глубинно-скоростная модель не могла быть достоверной. На рис. 5 видно, что, во-первых, выделенная синфазность не горизонтальна (значит, модель неправильна), во-вторых, сигнал отчетливо выделяется и может быть прослежен для пересчета

Рис. 6. Сейсмограммы с помехой (А), результат подавления помехи (B), разность, т. е. подавленная помеха (C) Fig. 6. Seismic gathers with noise (А), the result of noise suppression (B), difference, i. e., the noise removed (C)

времен. Это означает, что переданные сейсмограммы на первом этапе обработки (при подавлении кратных волн) были подвергнуты кинематической фильтрации (в данном случае преобразованию Радона) с излишне жесткими параметрами, которые исказили кинематику полезных волн. Ясно, что и построенная глубинно-скоростная модель некорректна и требует уточнения. Поэтому потребовался второй этап — полная переобработка с уточнением модели среды. Модель, построенная по переданным обработанным данным, хоть и не точна, но она позволила провести более аккуратную кинематическую фильтрацию (рис. 6). После такой обработки можно получить сейсмограммы общей точки изображения (см. рис. 5 А).

Стоит отметить, что уровень помехи настолько велик, что выделенная синфазность, отчетливо прослеживаемая на больших удалениях, на исходных сейсмограммах практически не видна, а традиционно анализируемая разность, служащая обычно для контроля корректности вычитания помехи, не информативна. Только после миграции можно понять, содержится ли в ней полезный сигнал. Миграция ослабляет интерференцию, волны лучше разделяются по кинематическим признакам на сейсмограммах общей точки изображения, вследствие чего интерпретатору легче принять решение о возможных потерях полезных отражений.

После миграции для восстановления амплитуд требуется еще немалый объем обработки, включающий:

-

1) применение процедуры параболической Sparse-Radon-фильтрации;

-

2) расчет эталонных сейсмограмм, коррекцию амплитуд и формы сигнала на основе их миграции;

-

3) пересчет сейсмограмм в угловые развертки на основе атрибутной миграции;

-

4) робастное сглаживание амплитуд и т. д.

Набор процедур может дополняться и варьировать, на каждом шагу необходим контроль изменения динамических параметров. Но все это имеет смысл, если глубинно-скоростная модель построена достаточно точно. Именно поэтому следует разделять этапы построения модели и сигнальной обработки. Это означает значительно больший вес миграционных преобразований в графе обработки. Кроме того, для получения разверток общей точки изображения по угловым и/или азимутальным параметрам применяется специальная модификация процедуры миграции, названная авторами статьи «атрибутной» [7], она включает построение набора глубинных изображений. Например, робастное сглаживание амплитуд опирается на построенные таким образом развертки.

Необходимо отметить тенденцию к росту роли моделирования волновых полей при обработке и интерпретации. До сих пор задачу моделирования часто оценивают как отдельную научную отрасль, используемую крайне редко и сугубо в исследовательских целях. Действительно, расчеты прямых задач по стоимости часто превышают стоимость обработки данных. При решении прямых задач для планирования полевых работ обычно ограничиваются упрощенными схемами лучевого моделирования, что часто оправдано. Однако, когда необходимо решать более сложные и тонкие задачи для сложнопостро-енных сред, упрощенные схемы моделирования не имеют смысла.

Следующая по сложности схема моделирования, позволяющая учитывать многие нелучевые эффекты, основана на послойном пересчете волновых полей с применением интегральных преобразований. Они также используются непосредственно в обработке для расчета эталонных сейсмограмм. Но способ пригоден и для моделирования сложных волновых полей с учетом поглощения, включающих множество слоев, в том числе и анизотропных. Такого рода проект был выполнен [8] для изучения возможностей сохранения и восстановления динамики записей для инверсионных преобразований. Результаты проекта были содержательны, а полученный набор данных будет и дальше использоваться для опробования и новых алгоритмов, и технологий обработки. Вычислительная эффективность алгоритмов позволяет моделировать поля высокой плотности наблюдений и широкого диапазона частот.

Перспективными являются гибридные схемы моделирования, когда интересующий геофизиков пласт-коллектор аппроксимируется достаточно подробной сеточной моделью и рассчитанное сеточными методами поле на его кровле пересчитывается на дневную поверхность средствами послойного пересчета, т. е. интегральными преобразованиями [9]. Таким образом можно изучать незеркальные компоненты волнового поля, трудномоделируемые интегральными операторами (например, эффекты трещиноватости).

Однако хотелось бы отметить направление в моделировании волновых полей, которое также имеет высокие перспективы во многих промышленных задачах обработки и интерпретации. Это направление связано с обращением миграционного преобразования, которое часто называют «демиграцией».

Процедура заключается в следующем: по результату миграции требуется рассчитать волновое поле, которое порождает данное изображение. Эта процедура обычно рассматривается в контексте задачи повышения качества самой миграции: на ней основаны способы так называемой Least-square-миграции [10] и другие итеративные процедуры.

Понятно, что демиграцию полезно рассматривать как одну из возможных постановок задачи моделирования волновых полей. На данном этапе возникает множество технических сложностей, присущих всем задачам моделирования, однако есть несомненные преимущества. В самом деле, качество моделирования всегда проверяется применением миграции, а в рассматриваемой постановке, если процедура демиграции сделана достаточно точно, волновое поле по построению отобразится в заданное изображение.

В этом случае задача моделирования выглядит следующим образом: на входе процедуры, как всегда, должен быть набор физических параметров, определяемых геологической моделью среды. По ним строится «идеальное» изображение — результат миграции. По этому изображению восстанавливается волновое поле с нужной дискретностью. Затем можно рассчитать и необходимые наборы кратных волн, отдельно смоделировать помехи, если это требуется в решаемой задаче.

Следует учитывать, что задача расчета волнового поля по заданному изображению не менее сложная, чем процедура миграции. Авторы статьи разработали эффективную вычислительную схему, сочетающую в себе алгоритмы моделирования послойным пересчетом в пластовой модели среды и моделирования операторами кирхгофовского типа, для переноса «внутренней» части изображения (той части изображения, которая находится внутри каждого из пластов земной толщи).

Способ полезен как для решения задач совершенствования миграционных преобразований, так и для расчета волновых полей, получения обучающих выборок в задачах машинного обучения, расчета эталонных сейсмограмм при восстановлении динамики на сейсмограммах общей точки изображения, а также для выделения рассеянной части волнового поля и ряда других приложений.

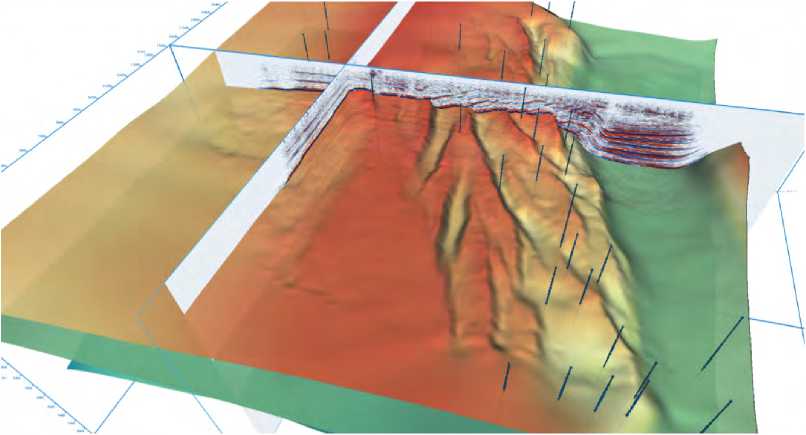

Удачный опыт такого моделирования был получен на основе подробной сеточной модели, описанной в работе [11]. На геологической модели, отображенной в параметрах скоростей продольных волн, линиями были нанесены каркасные горизонты, которые использовались для послойного пересчета (рис. 7 А). Также были приведены фрагменты сечений трехмерной сейсмограммы (см. рис. 7 В). Вариации скоростей внутри выделенных слоев в данном случае учитывались при моделировании только вертикальным градиентом скорости, плавно меняющимся по латерали. Допустимость такого разбиения контролируется результатом миграции. На опорных границах построенные изображения имеют правильную геометрию, а погрешности в конфигурации объектов внутри слоев должны быть незначительны. При необходимости разбиение делают более подробным.

Глубинно-скоростная модель построена на основе реальных данных бурения и геологической интерпретации материалов предшествующих работ. Модель комплексная, объединяет в себе различные варианты структурного строения и распределения скоростей в доюрском комплексе, характерном для региона исследования. В работе [11] приведены результаты, полученные на основе сеточного полноволнового моделирования. Ставились вопросы эффективности сейсморазведочного метода для прогноза перспектив доюрского комплекса отложений. Авторы статьи опробовали методику моделирования

Рис. 7. Фрагмент модельной сейсмограммы (А), рассчитанной по модели, отображенной в параметрах скоростей продольных волн (В)

Fig. 7. Fragment of a model seismic gather (А) calculated using a model shown in P-wave velocity parameters (В)

волнового поля с этими же данными, которое проводилось в ограниченном объеме без детального сопоставления методик. Однако, по мнению авторов статьи, предварительные результаты показали высокую вычислительную эффективность способа и его адекватность решаемой задаче. Удалось также обеспечить широкий спектральный состав записей и получить данные, отображающие реальную сложность волновой картины, для изучения возможностей обработки.

Для более подробной иллюстрации приведем пример, основанный на данных, выложенных в открытом доступе в сети Интернет. Отличие этого примера заключается в том, что здесь задача моделирования решалась не на основе геологической модели, построенной геологами, а на основе результата миграции обработанных реальных данных и полученной в ходе обработки глубинно-скоростной модели. Это, собственно, и есть общепринятые данные для демиграции.

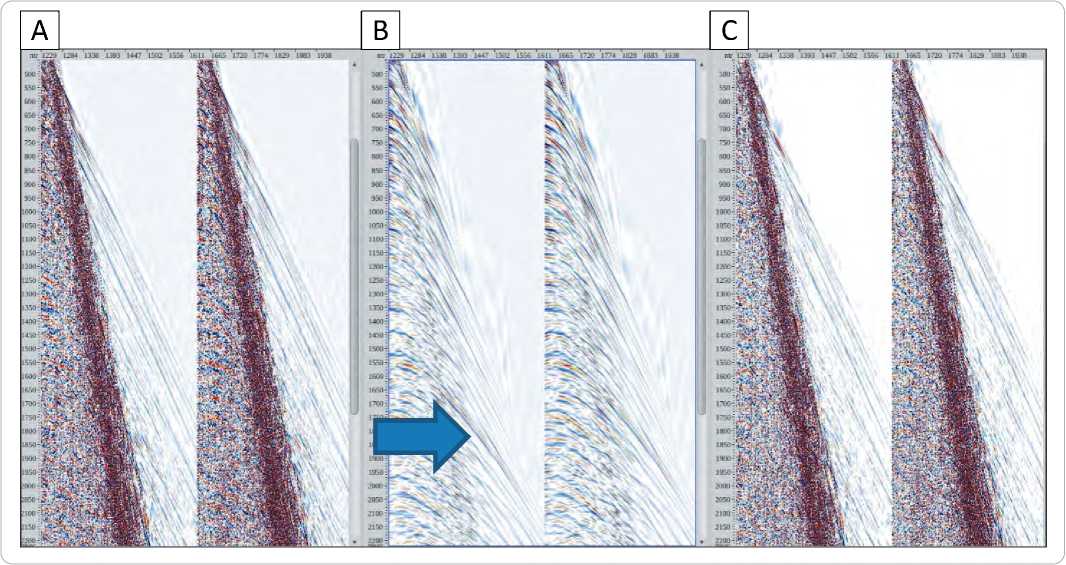

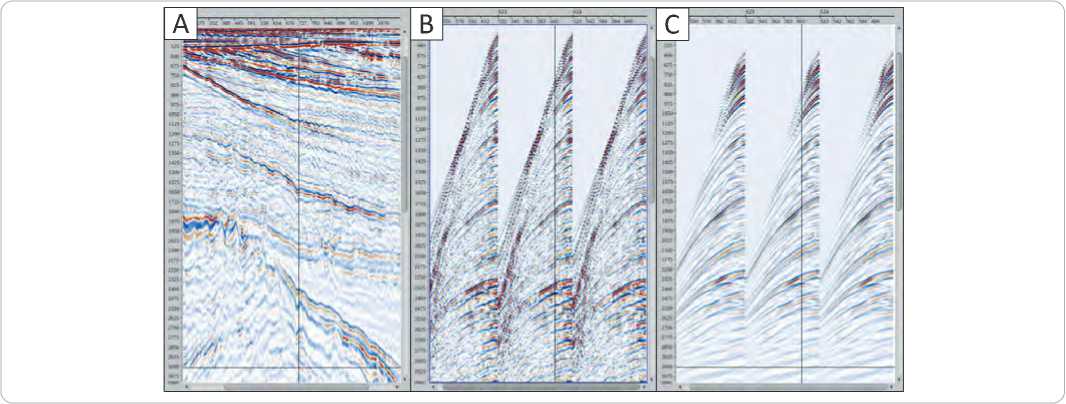

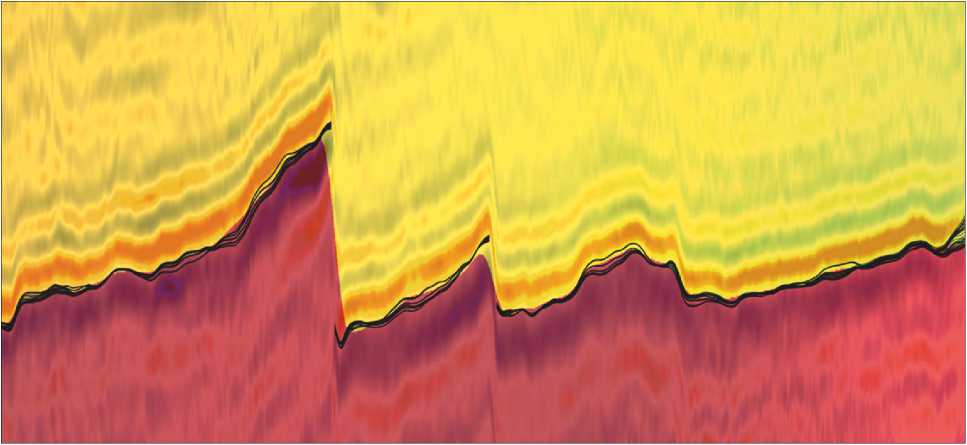

Пример результата глубинной миграции обработанных реальных данных иллюстрирует и возможности моделирования, и их перспективы при обработке (рис. 8, 9).

На рис. 10 А показан фрагмент глубинного изображения, на котором вертикальной чертой отмечена координата, которой соответствуют сейсмограммы в центре (см. рис. 10 B) (точнее, только средняя из них, отмеченная тоже вертикальной чертой), а также соответствующие модельные сейсмограммы (см. рис. 10 C).

Необходимо учитывать, что изображение, использованное для формирования волнового поля, было получено по «очищенным» сейсмограммам. Поэтому совпадение с исходным волновым полем (которое тоже «очищено», по крайней мере, от кратных волн) неполное. Кроме того, не моделировалась зависимость амплитуд отражений от угла падения/ отражения. Эта возможность полезна для получения эталонных сейсмограмм с известной АVA-зависимо- стью. По сути, решение представляет собой комбинацию борновского приближения и кирхгофовского решения для пластовой модели среды.

Следовательно, последовательность построения модельных сейсмограмм можно представить следующим образом.

-

1. В результате обработки получают глубинноскоростную модель и результат миграции. Сейсмограммы общей точки изображения подвергают постмиграционной обработке. Можно оценить и параметры зависимости амплитуд от удалений.

-

2. По полученному набору данных проводят обращенное миграционное преобразование поля на реальную геометрию наблюдений. Если все этапы обработки выполнены корректно, то полученное поле синтетических сейсмограмм должно хорошо отображаться в реальные данные для полезных сигналов.

Результат миграции синтетических сейсмограмм отображается в исходный результат миграции с точностью до эффектов влияния ограничений параметров миграционного преобразования и недостаточности системы наблюдений.

Самое естественное приложение метода — расчет уже упомянутых эталонных сейсмограмм для учета искажений динамики в результате миграционных преобразований. Сейсмограммы после миграции выглядят следующим образом (см. рис. 10). Это сейсмограммы общей точки изображения в сортировке по удалениям (горизонтальная ось на соответствующих графиках). Годографы на этих сейсмограммах спрямлены (горизонтальны) «по построению» (одна и та же модель использовалась и для моделирования, и для миграции). При этом вариации амплитуд коэффициентов отражений не предусматривались. Вид среднеквадратических амплитуд, измеренных в трех окнах, показывает, что он далек от константы. Точнее, он оказывается близким к требуемому для нижних отражений, хуже — для средних и непри-

Рис. 8. Толстослоистая глубинно-скоростная модель, построенная по реальным данным (А), и результат миграции обработанных данных, выложенных в открытый доступ в сети Интернет (В) [12]

Fig. 8. Thick-layered depth-velocity model created using actual data (А) and the result of the processed data migration posted publicly on the Internet (В) [12]

Рис. 9. Результаты миграции реальных (А) и модельных (В) данных Fig. 9. Results of actual (А) and model (В) data migration

емлемым — для верхних. Искажения могут носить также и частотно-зависимый характер. Очевидный прием компенсации такого рода искажений описан в [5, 6]. Способ заключается в подборе линейного фильтра, компенсирующего искажения на результатах миграции модельных сейсмограмм, и примене- нии полученного оператора к результатам миграции реальных данных. Отличие данного способа расчета эталонных сейсмограмм заключается в том, что де-мигрированные сейсмограммы наследуют реальную интерференционную картину, которая должна учитываться при интерпретации. В таком случае сред- неквадратические амплитуды рассчитываются в пространственно-временных окнах, поэтому необходимо принимать во внимание влияние интерференции на динамические параметры. При этом возможность расчета отражений от отдельных горизонтов не теряет своей ценности.

Область применения такого подхода может быть очень широкой — от исследовательских задач по изучению возможностей тех или иных алгоритмов в конкретных условиях до производственных (которые часто тоже носят исследовательский характер). Можно утверждать, что если при обработке и интерпретации существует стремление к доказательности результатов, то применение самых разнообразных способов решения прямых задач, нацеленных на конкретные проблемы, должно стать рутинной процедурой производственной обработки.

Еще одно направление, требующее значительных вычислительных ресурсов, непосредственно связано с анализом достоверности структурных построений. Одним из самых главных факторов, влияющих на оценку общего объема месторождения, является его структурный каркас. По этой причине анализ неопределенности структурных построений — очень важная задача, решение которой необходимо для адекватной оценки рисков.

Способы решения томографических задач, развиваемые в рамках обобщенной пластовой модели среды, обладают высокой вычислительной эффективностью. Однако в недавно разработанном способе многовариантной томографии1 предполагается расчет сотен вариантов решения томографической задачи. Выполненный совместно с ПАО «ЛУКОЙЛ» проект получения оценок достоверности глубинных построений [13] потребовал немалых вычислительных ресурсов.

Пример вертикального сечения в глубинном масштабе с изображением множества возможных реализаций положения целевого горизонта, полученных при помощи многовариантной томографии одного из целевых горизонтов для множественных реализаций решения обратной кинематической задачи, приведен на рис. 12. Такие оценки могут быть использованы как непосредственно для определения зон, обладающих высокой степенью достоверности, так и при дальнейших работах по подсчету запасов для оценки вариации объема залежей УВ. Однако, как и всегда в статистике, для получения устойчивых оценок параметров необходимо иметь наиболее возможное число реализаций, что требует немалого объема вычислений. Конечно, на практике такие оценки могут довольно быстро «стабилизироваться», но это зависит от качества данных и сложности обратной кинематической задачи в конкретных условиях.

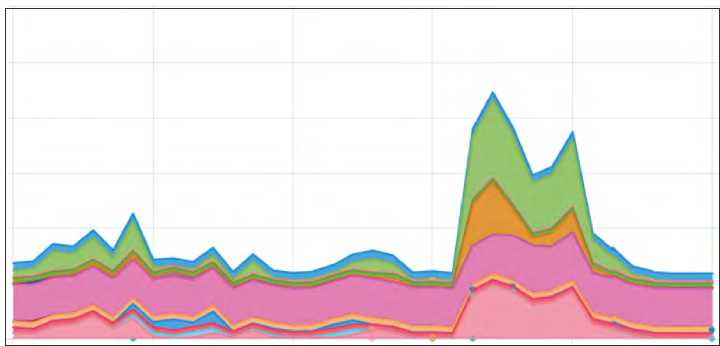

Облачные технологии, о которых упоминалось ранее, позволяют гибко настроить вычислительные ресурсы под необходимые графы обработки. Их преимущество заключается в том, что предлагаемые вычислительные ресурсы практически не ограничены. Пользователь может комбинировать резервирование ресурсов на длительный срок и использовать их по требованию с посекундной оплатой. Это удобно, когда загрузка кластеров крайне неравномерна, а при обработке сейсмических данных ситуация именно такова. Неравномерность загрузки велика даже в рамках выполнения одного большого проекта, что видно и из рассмотренных примеров. Особенно это актуально, когда выполняется одновременно несколько проектов, что типично для сервисных компаний и соответствующих подразделений нефтяных предприятий. Загрузка вычислительного оборудования становится еще более переменной, и ее оптимизация сулит немалую экономию.

Это утверждение можно проиллюстрировать на графике использования вычислительных ресурсов (рис. 13), который демонстрирует, в каком объеме различные вычислительные ресурсы (процессоры, оперативная память, жесткие диски) были задействованы для выполнения обработки за заданный период времени.

Сокращение сроков выполнения проектов считается важным критерием повышения ее эффективности. При этом учитывается и себестоимость вычислений. Оптимизация расходов и возможность планирования сроков выполнения большого объема вычислений повышают конкурентоспособность компании на рынке.

Сегодня сервисным компаниям доступны варианты организации вычислительного центра для обработки данных сейсморазведки. Традиционный подход — создание собственного вычислительного центра. Однако требуются немалые затраты не только на приобретение оборудования, но и на его сопровождение и обновление. Кроме того, трудно спроектировать необходимую конфигурацию и производительность собственного вычислительного центра, если необходимость в вычислениях все время меняется, а конфигурация кластера не может варьировать столь же оперативно. Любое решение наталкивается на противоречия — либо страдает производительность, либо возрастает себестоимость вычислений.

Альтернативный подход к организации обработки данных состоит в использовании вычислительных ресурсов, предоставляемых публичными облачными сервисами и имеет очевидные преимущества:

Рис. 10. Фрагмент глубинного изображения (А), реальная (В) и модельная (С) сейсмограммы Fig. 10. Fragment of depth image (А), actual (B) and model (C) seismic gathers

Рис. 11. Среднеквадратичные амплитуды (A), рассчитанные по сейсмограммам общей точки изображения (C)

Fig. 11. RMS amplitudes (A) calculated from common image point gathers (C)

Сейсмограммы относятся к координате, отмеченной на фрагменте временного разреза (B). Сейсмограммы получены в сортировке по удалениям взрыв/прием, диапазон удалений в приведенном примере до 3300 м Seismic gathers belong to coordinate marked on the fragment of seismic section (B). Seismic gathers are obtained using shot/receiver offset sorting; the offset range in this example is up to 3300 m

– отсутствие затрат на приобретение оборудования, его обслуживание и обновление;

– отсутствие необходимости поиска компромисса между производительностью вычислительного оборудования и его стоимостью.

Вычислительные ресурсы могут быть задействованы в необходимом объеме для выполнения каждого этапа обработки и будут освобождаться после его завершения. Таким образом, вычислительные ресурсы используются рационально, простои оборудования отсутствуют. Например, компания «Сейсмотек» разработала программное обеспечение Prime и при поддержке партнера компании «Яндекс.Облако»

адаптировала его для использования виртуальных ресурсов. Модифицированная таким образом система Prime Cloud позволяет выполнять в Облаке полный цикл обработки данных, вследствие чего удается достичь высокой производительности и оптимизировать затраты на вычисления.

Провайдер облачных услуг предлагает своим пользователям набор сервисов и виртуальных ресурсов, с помощью которых может быть построена вычислительная система любого размера и сложности.

Формально в Облаке можно разместить практически любое программное обеспечение и без какой-либо адаптации, но использование обычного

Рис. 12. Пример вертикального сечения одного из целевых горизонтов в глубинном масштабе для множественных реализаций решения обратной кинематической задачи

Fig. 12. An example of vertical depth section of one target horizon for multiple realizations of inverse kinematic problem solution

□□ 1

-

1 — параметр интервальной скорости глубинно-скоростной модели, наложенный на финальный сейсмический разрез. Скорости над и под целевым горизонтом примерно равны 3500 и 4700 м/с соответственно

-

1 — interval velocity parameter of the depth-velocity model laid over the final seismic section.

The approximate velocities above and below the target horizon are 3500 and 4700 m/s, respectively

Рис. 13. График вычислительной нагрузки на кластере за две недели Fig. 13. Cluster computation load diagram for two weeks

1 2 3 4

1 — число CPU; диски ( 2 , 3 ): 2 — SSD, 3 — HDD; 4 — оперативная память

1 — number of CPUs; disks (2, 3): 2 — SSD, 3 — HDD; 4 — RAM подхода с резервированием фиксированного объема ресурсов не позволит разрешить вечное противоречие между производительностью и стоимостью вычислений. Программа Prime Cloud позволяет самостоятельно управлять ресурсами Облака посредством API (Application Programming Interface/Программный интерфейс приложения). Фактически для выполнения каждого счетного задания создаются виртуальные серверы, которые удаляются после завершения вычислений. Конфигурация и число виртуальных серверов определяются особенностями каждого конкретного задания. Таким образом, во-первых, отсутствует ограничение на объем вычислительных ресурсов, а во-вторых, оптимизируются расходы на вычисления из-за отсутствия простоев оборудования.

Инфраструктура кластера Prime Cloud — это те элементы, которые планируется использовать в течение всего времени работы над проектом. Инфраструктурная часть кластера Prime Cloud формируется автоматически, следует лишь указать параметры серверов, входящих в ее состав (сервер интерактивных приложений, сервер базы данных, серверы, формирующие распределенную файловую систему для хранения данных, а также сервер для создания защищенного канала для подключения пользователей), и размер файловой системы.

Важно, что все эти параметры по мере выполнения проектов могут быть изменены. Например, это часто необходимо при увеличении объема данных проекта или числа пользователей.

Вычислительная часть кластера Prime Cloud — это виртуальные машины, которые создаются для выполнения каждого отдельного задания. Пользователь указывает число и характеристики виртуальных машин, исходя из специфики конкретного задания.

Число заданий, выполняемых одновременно, не ограничено. Виртуальные машины для выполнения расчета создаются автоматически в течение 1–2 мин и удаляются после завершения расчета.

Адаптация программного обеспечения к работе на виртуальных ресурсах является условием достижения высокой производительности вычислений и оптимизации стоимости использования Облака. Необходимо, чтобы программное обеспечение позволяло самостоятельно управлять ресурсами Облака.

Заключение

Кроме перечисленных задач, требующих больших вычислительных ресурсов, существуют задачи интерпретации, которые все больше смыкаются с обработкой. Задачи динамической инверсии по мере своего развития тоже стали требовать большого объема вычислений. Однако в этой области, еще более чем в обработке, кропотливый творческий труд интерпретаторов чередуется с вычислениями, создавая неравномерность загрузки оборудования.

Подводя итог, вспомним наиболее популярную постановку задачи повышения эффективности — сокращение ресурсов и сроков выполнения работ при сохранении качества обработки. Парадигма, на которой настаивают авторы статьи, состоит в том, что при современной обработке, нацеленной на решение динамических задач, необходимо проведение двух отдельных этапов: обработки для построения модели и повторной обработки для получения правильных динамических параметров. Кроме того, востребованы процедуры моделирования волновых полей, специальные алгоритмы многовариантной томографии и многое другое, оставшееся вне рамок данной статьи. Речь идет о повышении качества при задействовании таких же или даже меньших ресурсов. Традиционно такие критерии приводят к очевидному противоречию. Оно может быть снято лишь разумным целеполаганием на этапе постановки задачи проектирования. Необходимо отказываться от многих рутинных процедур, которые не востребованы в финальных построениях.

Если речь идет о получении глубинных изображений, так ли нужна традиционная временная обработка? Если речь идет о структурных задачах, то не следует проводить многие неоправданные и необоснованные расчеты, сохраняющие динамику малопригодными для этого средствами. Если требуется моделирование волновых полей, то необходимо подобрать инструмент, адекватный решаемой задаче. Для многих регионов можно выработать графы обработки, свободные от многочисленных лишних элементов, но решающие актуальные в конкретных условиях задачи.

Список литературы Повышение эффективности обработки больших объемов сейсмических данных

- Глоговский В.М., Мешбей В.И., Цейтлин М.И., Лангман С.Л. Кинематико-динамическое преобразование сейсмической записи для определения скоростного и глубинного строения среды / Сборник докладов второго научного семинара стран-членов СЭВ по нефтяной геофизике. Т. 1. Сейсморазведка. - М., 1982. - С. 327-331.

- Лангман С.Л., Силаенков О.А. Кинематико-динамическое преобразование — инструмент параметризации волнового поля // Геомодель 2011: тезисы докл. 13-й конференции по проблемам комплексной интерпретации геолого-геофизических данных при геологическом моделировании месторождений углеводородов. - Геленджик, 2011. DOI: 10.3997/2214-4609.20144600.

- Chauris H., Noble M.S., Lambar'e G., Podvin P. Migration velocity analysis from locally coherent events in 2-D laterally heterogeneous media, Part I: Theoretical aspects // Geophysics. - 2002. - T. 67. - № 4. - С. 1202-1212. DOI: 10.1190/1.1500382.

- Lokshtanov D., Fjellanger J.P., Anisimov R., Davletkhanov R., Finikov D. Efficient Suppression of Multiples in the Valemon-Kviteb0rn Reprocessing and Imaging Project [Электронный ресурс] // European Association of Geoscientists & Engineers: 81st EAGE Conference and Exhibition 2019 (Лондон, 3-6 июня 2019). - 2019. - С. 1-5. - Режим доступа: https://seismotech.ru/upload/iblock/461/1066_eage_efficient-suppression-of-multiples-in-the-valemon_2019.pdf (дата обращения 03.03.2021 г.). DOI: 10.3997/2214-4609.201900777.

- КапланС.А.,Лебедев Е.Б., ФиниковД.Б., Шалашников А.В. Прямые задачи в обработке и интерпретации сейсмических данных // Через интеграцию геонаук — к постижению гармонии недр: тезисы докладов (Санкт-Петербург, 11-14 апреля 2016 г.). - СПб., 2016.

- Шматкова А.А., Шматков А.А., Гайнанов В.Г., Бенц С. Пример выделения опасных геологических объектов по данным морских высокоразрешающих трехмерных сейсмических наблюдений в Норвежском море // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. -2015. - № 1. - С. 55-62. DOI: 10.3103/S0145875215010068.

- Шалашников А.В., ФиниковД.Б. Атрибутная миграция для построения угловых и азимутальных разверток сейсмических изображений // Геофизика. - 2019. - № 2. - С. 16-22.

- Власов С.В., Овчинников К.Р., Шалашников А.В. Изучение возможностей коррекции искажений динамических параметров сейсмических сигналов в процессе обработки на основе моделирования волновых полей // ГеоЕвразия 2020. Современные технологии изучения и освоения недр Евразии: тр. III Международной геолого-геофизической конференции и выставки. Т. III. - Тверь: ООО «ПолиПРЕСС», 2020. - С. 30-34.

- Иванов А.М., Фиников Д.Б., Хохлов Н.И., Шалашников А.В. Новые подходы в оптимизации расчета волновых полей, связанных непосредственно с выделенной целевой областью сейсмического отклика // Геофизические технологии. - 2020. - Т. 1. - № 1. - С. 4-32. DOI: 10.18303/2619-1563-2019-1-4.

- TradD. Least squares Kirchhoff depth migration: Implementation, challenges, and opportunities // SEG Technical Program Expanded Abstracts 2015. - Society of Exploration Geophysicists, 2015. - С. 4238-4242. D0I:10.1190/segam2015-5833655.1.

- Лисица В.В., ВишневскийД.М., Шевченко А.А., Ивлев А.К., Романченко И.В., Олюнин А.В., Павловский Ю.В., Литвиченко Д.А., Тарака-новский М.К., Демин В.Ю. Разработка методических подходов к планированию сейсмической съемки и обработке данных для картирования доюрских отложений на основе численного моделирования волновых полей // ГеоЕвразия 2020. Современные технологии изучения и освоения недр Евразии: тр. III Международной геолого-геофизической конференции и выставки. Т. III. - Тверь: ООО «ПолиПРЕСС», 2020. - С. 26-29.

- Mobil AVO viking graben line 12 [Электронный ресурс] // The SEG Wiki. Режим доступа: https://wiki.seg.org/wiki/Mobil_AVO_viking_ graben_line_12 (дата обращения: 08.02.2021).

- Андреев А.Ю., Анисимов Р.Г., Кузилов И.О., Кузнецов И.К., Кунин К.Н., Силаенков О.А., Фиников Д.Б. Оценка достоверности структурных построений способом многовариантной томографии // ГеоЕвразия 2020. Современные технологии изучения и освоения недр Евразии: тр. III Международной геолого-геофизической конференции и выставки. Т. III. - Тверь: ООО «ПолиПРЕСС», 2020. - С. 209-212.