Повышение эффективности послеуборочных операций заготовки льняного сырья

Автор: Оробинский Дмитрий Федорович, Шушков Роман Анатольевич

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: АПК региона

Статья в выпуске: 9 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье обосновывается необходимость активного поиска новых технологий производства льнопродукции с целью повышения его экономической эффективности. Авторы показывают, что наиболее критическими в получении качественного льняного сырья в настоящее время являются несовершенные технологии послеуборочной обработки льняного сырья. Особенно это касается Северо-Запада России, где в период уборки льна складываются неблагоприятные погодные условия, вызывающие повышенную влажность льносоломки и тресты, что ведёт к большим материальным и финансовым потерям. Чтобы разрешить эту проблему, предлагается использовать технологию активного досушивания влажных рулонов льнотресты. В статье освещаются технико-технологические аспекты организации активного досушивания, состав затрат по этой технологии, рассчитывается их экономическая результативность, выражающаяся в существенном приросте доходности льнопродукции.

Льноводство, послеуборочная обработка, досушивание рулонов тресты, экономическая эффективность

Короткий адрес: https://sciup.org/14746222

IDR: 14746222

Текст научной статьи Повышение эффективности послеуборочных операций заготовки льняного сырья

ние продолжительности вылежки тресты на 5 – 10 суток, повышение всхожести семян на 8 – 10%, выхода длинного волокна на 1,0 – 2,97%, его качества на 1 – 3 номера, снижения расхода топлива на сушку льновороха в 2 – 3 раза [2].

Ряд хозяйств области применяют технологию комбайновой уборки льна, обеспечивающую вначале раздельную уборку при достижении льном ранней жёлтой спелости, а затем комбайновую при достижении жёлтой и полной спелости, что позволяет получать кондиционные семена и льноволокно высокого качества.

Значительное влияние на рост льна-долгунца оказывают климатические условия. В Северо-Западном регионе, как правило, к его уборке приступают во второй половине августа или в сентябре. В этот период погодные условия становятся менее благоприятными. Из-за дождей уборка растягивается на 25 – 40 дней, а отсутствие надёжных, высокопроизводительных уборочных технических средств приводит к ежегодным потерям до 40 – 50% выращенного урожая [3].

Примеры негативного влияния погодных условий на результат производства льнопродукции зафиксированы в период 2006 – 2012 гг.

Дождливая погода 2006 года не позволила вологодским сельхозпроизводителям собрать весь урожай льна, остались неубранными 6400 га занятых им площадей, а это 70% всех посевов.

В 2011 году было засеяно льном 9145 га, а урожай убран с площади 4927 га, т. е. потери составили 46,2%; в 2012 году – 6202 га, 3363 га и 54,2% соответственно.

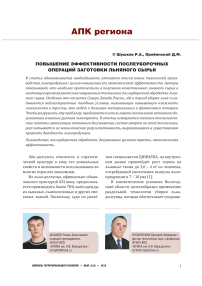

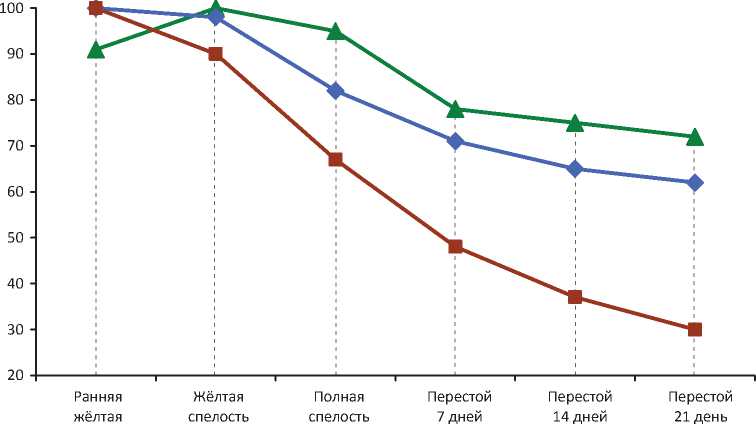

В работе П.П. Казакевича [4] представлены показатели льнопродукции в зависимости от фазы уборки льна (рис. 1) и снижения качества льнотресты в зависимости от сроков её сдачи на льнозавод (рис. 2) .

Из приведённых на рисунке 1 данных видно, что опоздание с уборкой льна на семена на 7 – 14 дней снижает урожайность на 20 – 25%, качество длинного волокна на 50 – 60%, урожайность волокна на 30 – 35%.

Данные рисунка 2 показывают незначительное снижение качества льнотресты (на 0,11 номера) в августе и его резкое сни-

Выход продукции (по урожайности и качеству), в % к ранней жёлтой спелости

спелость

^^^“Урожайность семян ^^^ ■ Урожайность волокна ^^^™ Качество длинного волокна

Рис. 1. Потери льнопродукции в зависимости от фазы уборки льна

Средний номер

1,45 1,40

1,35 1,30 1,25 1,20

1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85

0,80

с 1 с 16 с 30 авг. с 16 с 31 сент. с 14 окт.

по15авг. по29авг. по15сент. поЗОсент. по13окт. по4нояб.

Период заготовки

Соломка

Треста |

Рис. 2. Снижение качества льносоломки и тресты в зависимости от сроков их сдачи на льнозавод жение (на 0,26 номера) в сентябре, к концу которого номерность снижается до 1.

Для сохранения выращенного урожая льна-долгунца в условиях Северо-Запада необходимо совершенствовать технологию уборки и используемые в этот период технические средства.

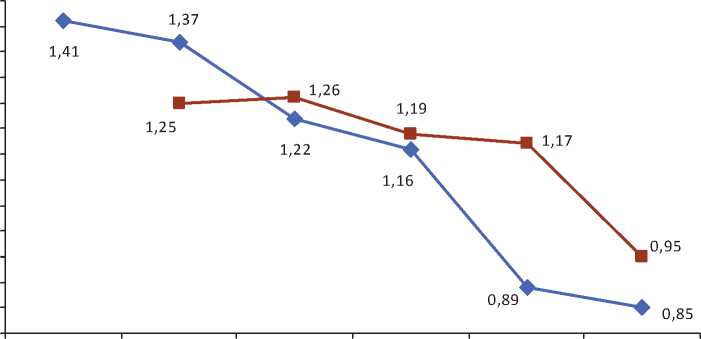

Согласно предлагаемому способу, досушивание влажных рулонов льнотресты осуществляется в следующей последовательности: 1) по центру рулона вводится под давлением прокалыватель с равномерно расположенными по высоте и диаметру отверстиями; 2) снимается конус; 3) ставится поршень со штоком; 4) сверху рулона устанавливается крышка; 5) затем к нижней части цилиндра крепится воздуховод (рис. 3) .

При этом вначале досушивается комлевая часть рулона; далее поршень поднимается на середину распределителя – досушивается средняя и комлевая часть; в конце поршень поднимается кверху – интенсивно досушивается зона вершин.

Особенность досушивания влажных рулонов в условиях влажной погоды заключается в формировании рулонов низкой плотности (ρрул = 120 – 130 кг/м3). При досушивании рулонов тресты низкой плотности значительно снижается расход энергии на испарение влаги и сокращается время сушки.

Теплоноситель поступает по воздуховоду в распределитель, пронизывая через отверстия слой влажной льнотресты и вынося влагу. При необходимых показаниях влагомера (Wвл = 19%) сушка рулона прекращается и рулоны отправляются на склад готовой продукции.

Дополнительные прямые затраты на досушивание влажной льнотресты:

С д.з = З м + А т + ТР + Э + С тпл + Т р , (1)

где: З м – заработная плата на досушивание льнотресты, руб.;

Ат – амортизационные отчисления основных средств, руб.;

ТР – затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание, руб.;

Э – стоимость потреблённой электроэнергии, руб.;

С тпл – стоимость потреблённого тепла, руб.;

Т р – транспортные расходы на доставку рулонов влажной тресты в пункт сушки, руб.

I – комлевая зона (наибольшая плотность прессования); II – средняя зона (средняя плотность); III – зона вершин (наименьшая плотность); 1 – воздуховод; 2 – основание; 3 – поршень; 4 – распределитель теплоносителя; 5 – крышка; 6 – съёмный конус; 7 – рулон льнотресты.

Рис. 3. Схема распределения теплоносителя по зонам

Величина заработной платы сушильщиков с доплатами:

Зм = ^хТс + Д , (2)

где: t ч р – часовая тарифная ставка сушильщика, руб./ч;

Т с – продолжительность досушивания, ч;

Д – суммарные доплаты, руб.

Амортизационные отчисления:

Тд.р – продолжительность досушивания влажных рулонов, ч;

То – фонд рабочего времени пункта сушки, ч.

Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание:

тр = СпбхНтрхТд,р + С^Нтр^Тдр То То

Спб>НУТд.р

! СпбхН^Тд.р

То

То

где: Спб , Спб – перво начальная балансовая стоимость, соответственно, здания и оборудования пункта сушки, руб.;

На , На – норма амортизационных отчислений, соответственно, здания и обору-до-вания, %;

г де: Нтр , Нтр – н орма отчислений на текущий ремонт и техническое обслуживание, соответственно, здания и оборудования, %.

Стоимость электроэнергии:

силовой

Эс=Г|о^^ХПзхТсХЦэ, (5)

i=l

осветительной

FxS хТ хЦ у _ О ОС ,

где: ηо – коэффициент одновременности включения электродвигателей,

η о = 0,5…0,7;

Nу – установленная мощность электродвигателей, кВт;

ηз – коэффициент загрузки, ηз = 0,5…0,7;

Тс – время силовой нагрузки, ч;

Цэ – цена 1 кВт/ч электроэнергии, руб./ кВт/ч;

F – площадь пункта досушивания, м2;

Sо – норматив удельной плотности осветительной нагрузки, Вт/м2;

Тос – время осветительной нагрузки, ч.

Транспортные расходы по доставке влажных рулонов в пункт сушки:

T p = M p X П р х S x C_ , (7)

где: Мр – масса одного рулона, доставленного на досушивание, т;

nр – количество рулонов;

S – среднее расстояние доставки рулонов на досушивание, км;

Сткм – себестоимость 1 тонно-километра, руб.

Стоимость тепла, необходимого для досушивания влажных рулонов:

С тпл Q тпл х Ц тпл , (8)

где: Qтпл – количество израсходованного газа, м3;

Цтпл – цена 1 м3 газа, руб/м3.

Для определения количества тепла, необходимого для досушивания льнотресты с 1 га, нужно знать количество удаляемой влаги:

Q у„ Q тр

WH - WK ,

где: Qтр – урожайность тресты, т/га;

Wн – начальная влажность льнотресты, %;

Wк – конечная влажность льнотресты, W к = 19%.

Необходимое количество тепла для удаления влаги из рулонов:

Q х р

, (10)

Пу где: rо – удельная теплота испарения влаги, кДж/кг; rо = 2380 кДж/кг;

ηу – КПД сушильной установки, ηу = 0,6;

Sд – площадь досушивания, м2.

Необходимое количество воздуха для удаления влаги:

Qy^io3 doXpB3

,

где: dо – влагопоглотительная способность воздуха, г/кг;

ρ вз – плотность воздуха, кг/м3; ρ вз = 1,2 кг/м3.

Продолжительность вентилирования:

Твт = —

Я ВТ

,

где: qвт – производительность вентилятора, м3/ч;

γ – коэффициент использования времени смены, γ = 0,8.

Необходимый расход тепла в зависимости от начальной влажности:

о

,

где: λ – теплотворная способность топлива, кДж/кг; для природного газа λ = 33500 кДж/кг.

В результате расчётов получен расход газа на 1 га льна при урожайности 2,6 т/га в зависимости от начальной влажности льнотресты (Wн = 19…60%) от 60,8 до 155,8 м3.

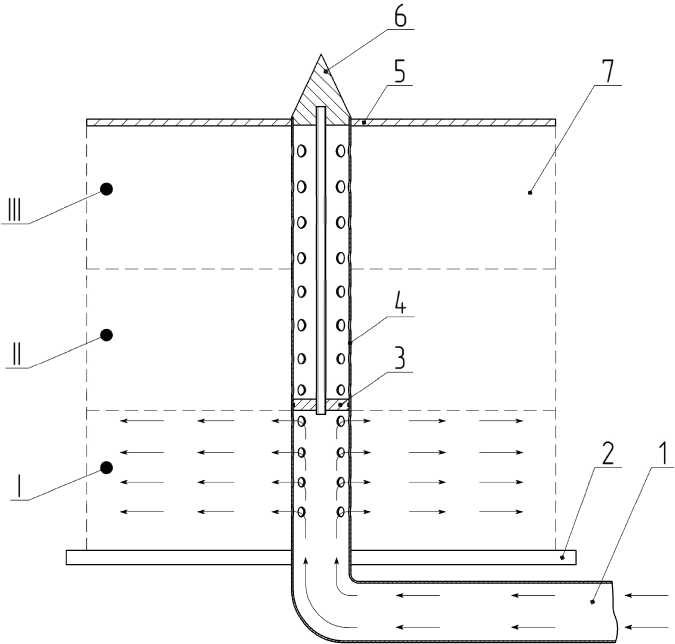

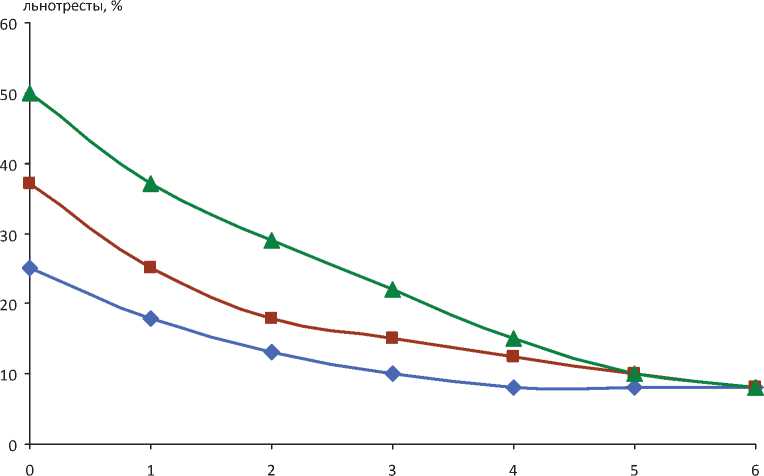

На основании экспериментальных данных по досушиванию влажных рулонов (рис. 4) продолжительность досушивания одного рулона массой mр = 200 кг, с начальной влажностью Wн = 37%, при температуре теплоносителя t = 70°С, составила 2,5 часа.

Определим длительность досушивания рулонов с 1 гектара.

Время производственного цикла досушивания влажных рулонов льна:

Влажность

Длительность досушивания, ч

♦ Wh = 25% — ■ —Wh = 37% * Wh = 50%

Рис. 4. Кривые досушивания рулонов льнотресты

Т п.ц = Т п + Т дос + Т з , (14)

где: Тп – подготовительное время, ч;

Тдос – время на досушивание рулона, ч;

Тз – заключительное время, ч.

На основании проведённых хронометрических наблюдений были получены данные Тп и Тз.

Подготовительное время:

Тп = t1 + t2 + t3 + t4 + t5 + t6, (15)

где: t1 – время на захват рулона, t1 = 1 мин; t2 – время на подъём рулона, t2 = 1 мин; t3 – время на транспортировку рулона, t3 = 5 мин;

-

t4 – время на прокол рулона, t 4 = 3 мин;

-

t5 – время на установку поршня и экрана, t5 = 4 мин;

-

t6 – время на подсоединение воздуховода, t6 = 5 мин.

Заключительное время:

Т з = t 1 + t 2 + t 3 + t 7 , (16)

где: t7 – время установки рулона на место хранения, t7 = 2 мин.

На основании формулы (14) была получена эксплуатационная производительность сушилки рулонов в зависимости от влажности тресты (30 – 60%), равная 0,28…0,34 т/ч.

Размер прибыли, полученной от реализации льнотресты, будет равен:

ПР = СРП – (С лт + С тр + С д.з ) , (17)

где: СРП – стоимость реализованной тресты, руб.;

Слт – себестоимость тресты, руб.;

Стр – стоимость доставки тресты на льнозавод, руб.;

Сд.з – стоимость досушивания влажной тресты, руб.

При установке двух линий (одна линия рассчитана на одновременное досушивание 13 рулонов) и двухсменной работе пункта досушивания льнотресты за 12 дней возможно сохранить льнотресту с площади 70 – 100 га.

Среднее льносеющее хозяйство области, сохранив урожай с данной площади, при средней прибыли с 1 га 9500 руб., получит от реализации льнотресты общую прибыль в размере 665000 – 950000 руб.

Выводы.

В отдельные годы природно-климатические условия Северо-Запада России не позволяют убрать с полей весь урожай льносырья, это приводит к ежегодным потерям до 40 – 50% выращенного урожая. Для сохранения льносырья не- обходимо совершенствовать технологию уборки и используемые в этот период технические средства, в связи с чем предлагается использовать технологию активного досушивания влажных рулонов льнотресты. Проведённый экономический расчёт показывает, что с каждых сохранённых 70 – 100 га посевов льна можно получить прибыль в размере 665000 – 950000 руб.