Повышение когнитивного потенциала средних городов России

Автор: Вакарв Александр Алексеевич, Медведева Людмила Николаевна, Виноградов Валерий Валериевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика @ges-jvolsu

Рубрика: Управление экономическим развитием

Статья в выпуске: 3 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

Современное состояние мировой экономики ставит перед Россией огромные сложности, преодоление которых требует мобилизации всех ресурсов и, прежде всего, когнитивного потенциала ученых, специалистов и всего населения страны, ее регионов и муниципалитетов. Вполне возможно, что экономическое преображение пойдет снизу, поэтому муниципальный уровень здесь важен не меньше общегосударственного. В российских городах в рамках создания программы импортозамещения уже началась работа активизации использования интеллектуальных способностей научных кадров и простого населения. Важным мероприятием подобной деятельности является создание на базе ВПИ (филиал) ВолгГТУ биржи импортозамещения, функцией которой является аккумуляция и продвижение отечественных разработок и инновационных идей, продуктов когнитивной деятельности специалистов и ученых. Не менее перспективным видится превращение учреждений высшей школы в Центры разработки и трансфера инноваций. Цель исследования рассмотреть перспективы развития когнитивного потенциала средних городов, предложить технологии инновационных преобразований. Методы. Задействованы общенаучные методы: ситуационного анализа и сравнительного сопоставления, а также экскурс в научные публикации О.В. Иншакова. Результаты. Показана научная значимость в области фундаментальных и прикладных наук работ О.В. Иншакова по многофакторным и многоуровневым моделям общественного воспроизводства, развитию разного типа поселений, необходимости повышения когнитивного потенциала ученых и специалистов на разных уровнях управления страной.

Многофакторная модель, когнитивный потенциал, биржа импортозамещения, интеллектуальная деятельность, трансфер инноваций, муниципальный уровень, ученый

Короткий адрес: https://sciup.org/149141684

IDR: 149141684 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15688/ek.jvolsu.2022.3.11

Текст научной статьи Повышение когнитивного потенциала средних городов России

DOI:

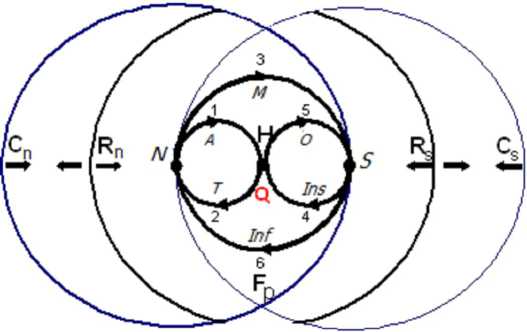

Современные, по словам Президента РФ В.В. Путина, «тектонические изменения» в мировой экономике, обусловленные появлением технологий пятого и шестого экономических укладов, крахом однополярного мира, появлением нового мирового гегемона в лице Китая и другими, ставят перед отечественной наукой широкий комплекс задач, от решения которых зависит позиционирование России и каждого из ее регионов на ближайшие десятилетия. Разумеется, что к их решению уже подключены самые мощные интеллектуальные силы страны, вооруженные самыми передовыми методами и средствами исследований. Причем арсенал данных методов настолько богат, что исследовательская деятельность сейчас осуществляется на основе детального разделения труда, когда соответствующие группы ученых специализируются по тематикам, применяемому инструментарию и механизмам, уровням социально-экономических систем и другим признакам, в следствии чего создается весьма пестрая мозаика данных исследований, разобраться в которой возможно только при наличии своего спе- циального инструментария для этого [Медведева и др., 2021; Каблов, 2019]. И как не вспомнить здесь исследования О.В. Иншако-ва в области многофакторных и многоуровневых моделей общественного воспроизводства, которые, помимо решения чисто практических задач, дают понимание комплексного развития науки и сами по себе служат механизмами решения многих функциональных научных задач [Иншаков, 2003а; 2003б; Иншаков, 2007]. Особенно выделяются его модель уровней экономического пространства (см. рисунок) и модель взаимодействия факторов экономического роста:

Q = F (A, T, Rn, Ins, O, Inf), где Q – произведенный продукт; F – функция; A – трудовой; Rn – технико-технологический; Ins – ин-ституциальный; О – организационный; Int – информационный фактор.

Именно модель взаимодействия факторов экономического роста позволяет представить механизм взаимодействия основных рычагов социально-экономического развития, определяя при этом в качестве основных те, которые можно отнести к разряду когнитивных.

Особую пользу при этом с методологических позиций имеет предложенная О.В. Ин-шаковым структуризация социально-экономических систем современной глобальной экономики (табл. 1).

Это дает возможность представить основой всей структуры социально-экономического развития интеллектуальную деятельность конкретных исследователей, на базе которой идет построение и совершенствование всех

(Cn+Cs) > (Rn+Rs) > Fp(A, T, M, Inf, O, Ins) Q = Fp + A Fp + A (Rn+Rs) + A (Cn+Cs)> Fp Рисунок. Взаимодействие факторов экономического роста Figure. Interaction of economic growth factors

Примечание. Источник: [Иншаков, 2003б, с. 19]. На рисунке использованы следующие обозначения: Q – произведенный продукт; A – человеческий фактор; T – технико-технологический фактор; Rn – природноресурсный фактор; Ins – институциональный фактор; O – организационный фактор; Inf – информационный фактор; Fp – функция производства; Rn – доступные природные ресурсы; Rs – доступные социальные ресурсы; Cn – природные условия жизни макрорегиона; Cs – социальные условия жизни макрорегиона.

Таблица 1. Экономическое пространство различных уровней хозяйственной системы общества

Table 1. Economic space of different levels of the economic system of society

|

Уровень экономического пространства |

Субъектно-объектные характеристики различных уровней и масштабов экономического пространства |

|

L1 – Мегауровень (глобальный) |

Глобальное экономическое пространство производства валового продукта мирового пространства |

|

L2 – Мезоуровень 1 (мега-макро) |

Экономическое пространство производства продукта ТНК, содружества, региональной группы стран или интеграционного объединения |

|

L3 – Макроуровень (национальный) |

Национальное экономическое пространство производства валового национального продукта страны, союза, федерации, автономии |

|

L4 – Мезоуровень 2 (макро-микро) |

Экономическое пространство производства отраслевого или межотраслевого комплекса, региона, ФПГ или группы местных предприятий |

|

L5 – Микроуровень (предприятие) |

Экономическое пространство производства валового продукта отдельного предприятия, производственного объединения |

|

L6 – Мезоуровень 3 (микро-мини) |

Экономическое пространство производства отдельного вида или сорта продукта в составе предприятия |

|

L7 – Миниуровень (подразделения) |

Экономическое пространство производства частичного продукта специализированного подразделения предприятия |

|

L8 – Мезоуровень 4 (мини-нано) |

Экономическое пространство создания свойства отдельного вида продукта профессиональной группой работников предприятия |

|

L9 – Наноуровень (рабочее место) |

Экономическое пространство труда, рабочее место отдельного работника, выполняющего трансформационные и трансакционные операции |

Примечание. Источник: [Иншаков, 2003а, с. 15].

остальных уровней структуры экономики и социальной сферы.

Материалы и методы

При подготовке статьи изучались научные труды О.В. Иншакова и других российских и зарубежных ученых в области многофакторных и многоуровневых моделей общественного воспроизводства, развитие наноиндустрии, а также возможностей повышения когнитивного потенциала средних городов. Изучались разработки, которые могут найти применение в практике управления хозяйственно-экономическими комплексами городов, в том числе средними. Использовались общенаучные методы: когнитивный подход, ситуационный анализ и сравнительное сопоставление.

Результаты и обсуждение

В основу общего понимания мировой палитры исследований и поиска на этой основе ответа на вопрос повышения когнитивного потенциала средних городов России нами положен опыт таких основных разработчиков когнитивного метода, как Герберт Саймон, Спирос Маркидакис, Карел Швенк, А. Дюгейм, А. Кислер [Минцберг и др., 2000, с. 130] и других зарубежных авторов, а также, конечно, наследие О.В. Иншакова, который, будучи нашим учителем, научил мыслить и оценивать происходящее с платформы его многофакторной модели. При этом взгляды данных ученых позволили представить современную проблематику обеспечения когнитивного потенциала в виде синтеза следующих двух составляющих:

– повышение эффективности работы собственных интеллектуальных способностей исследователей при наращивании и наиболее полном использовании их потенциала;

– создание организационных систем, позволяющих активизировать когнитивную деятельность специалистов и ученых, обеспечить их не только творческую, но и материальную мотивацию, ввести креативную деятельность в системное, организованное русло на уровне среднего города современной России [Медведева, 2019; Медяник, 2020].

При этом учитывалось, что спецификой России является весьма высокий уровень образования населения и сохранившееся почтение и уважение к ученым. По существу, практически каждый россиянин может стать высококвалифицированным специалистом в своей области в течение определенного времени. Поэтому нужно лишь создать систему, которая будет креативные идеи собирать, правильно оформлять и продвигать как на внутренний, так и на международный рынок [Клименко и др., 2021].

Кстати, история отечества показывает, что весьма ценных разработок у нас имелось великое множество. В конце 1980-х гг. страна имела мощную науку. На г. Волжский (Волгоградская область) с населением чуть больше 300 тыс. чел. приходилось 16 научно-исследовательских организаций, которые имели разработки высокой практической ценности в области химии, производства полимеров, машиностроения, металлургии и других областей, которые во многом имели реальное воплощение [Каблов, 2019; Медведева и др., 2020]. Однако часть научных разработок так и не дошла до потребителя и, возможно, хранятся в архивах до сих пор. Вообще в нашей стране всегда имел место разрыв между разработчиками и производителями. Этот разрыв хорошо ощущался и велась систематическая работа по его искоренению. Достаточно вспомнить попытки некоторых организационных преобразований в этой сфере. В таблице 2 представлены мероприятия по укреплению взаимодействия научно-исследовательских и производственных организаций по внедрению научно-технических разработок.

Победить в конкурентной борьбе по товарам и услугам с коллективным Западом пока не получается [Внешние долги стран ... , 2022]. После проведенного анализа удалось выявить следующие системные недостатки:

– заформализованность разработок и отсутствие действенного механизма внедрения новшеств;

– невнимание к потребностям конечных потребителей и инициативам разработчиков снизу, особенно к разработчикам непрофессионалам – изобретателям.

В свете текущего момента современного кризиса появилась возможность попытать-

Таблица 2. Мероприятия по укреплению взаимодействия научно-исследовательских и производственных организаций по внедрению научно-технических разработок

Table 2. Measures to strengthen the interaction between research and production organizations for the implementation of scientific and technical developments

|

№ п/п |

Вид организации взаимодействия разработчиков и производителей |

Период |

Характер осуществляемых мероприятий |

|

1 |

Принудительные научные исследования |

1930–1953 гг. |

Создание научно-исследовательских организаций в системе ГУЛАГ |

|

2 |

Предметно-кустовая организация |

1953–1963 гг. |

Прикрепление научных организаций к производящим предприятиям по принципу ТПК |

|

3 |

Научно-производственные комплексы (НПО) |

1963–1985 гг. |

Создание крупных производственных объединений при обязательном участии в них научноисследовательских организаций |

|

4 |

Промышленные группы, корпорации |

1995 – н/в |

Создание крупных промышленных корпораций с обязательным участием исследовательско-конструкторских групп, центров, НИИ |

Примечание. Составлено авторами.

ся снова и сделать отечественную экономику восприимчивой к инновациям, придать ей передовой уровень пятого и шестого экономических укладов, в том числе на региональном и муниципальном уровнях [Ломакин и др., 2020].

Одним из примеров трансфера инноваций в реальный сектор экономики может стать открытие на базе Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ администрацией г. Волжского биржи импорто-замещения.

Данная биржа была открыта в мае 2022 г., поэтому ее структура и методы работы еще не устоялись и нуждаются в том, чтобы в ее формировании приняли участие ученые и специалисты с предприятий, благодаря чему она стала бы эффективным инструментом импортозамещения на Юге России. Исходя из этого, основными принципами, которые следует использовать при формировании и работе биржи можно рекомендовать следующие:

– функциональная и системная открытость, то есть любое лицо должно иметь возможность обратиться в нее, а также биржа должна иметь возможность интегрироваться практически с любой организацией и создавать на своей основе другие организации, например, инновационный банк;

– оказание помощи инноваторам в научном обеспечении, составлении проектной и иной документации, обеспечивающей продвижение проектов;

– осуществление помощи по активизации когнитивных возможностей лиц, не имеющих специального образования на основе создания специализированных курсов и тренингов;

– адаптивность к интеграции в деятельность по совершенствованию эффективности городской среды, в том числе реализация программ: «Умный город», «Зеленый город» и др.;

– осуществление постоянного взаимодействия со структурами, органами городского управления;

– осуществление перманентной деятельности по созданию и совершенствованию системы всего инновационного комплекса (банка инноваций, мониторинга предложений потребителей, анализа рынка поставщиков, осуществления маркетинга, юридического и экологического консалтинга, взаимодействия со СМИ и др.);

– высокая активность PR-деятельности в целях продвижения инновационных продуктов и поиска партнеров для бизнеса.

Примечательно, что с самого открытия биржа импортозамещения стала активно продвигать инновации, в числе которых можно отметить:

– комплекс пищевой продукции из сои волгоградской селекции;

– уникальные субстанции для получения фармакологических продуктов.

Биржа импортозамещения на основе своих контактов ожидает продвижение проектов, по которым сейчас уже ведутся активные разработки по таким темам, как городское управление, инновации городской среды; интеллект общественной безопасности; инфраструктура сетей связи, умный дом в умном городе и других.

Еще одной проблемой наращивания когнитивного потенциала в современной России является недостаточно эффективная работа в области поиска и развития талантов, их стимулирования и мотивации. И если подобные вопросы относительно хорошо решаются в крупных городах страны, то в средних и малых населенных пунктах в этой области имеется множество упущений или, как сейчас это называется, – резервов роста.

Задействование данных резервов целесообразно строить, исходя из следующих положений:

-

1. Создание системы развития когнитивного потенциала должно изначально строиться на основе длительного процесса развития местных талантов. В первую очередь следует ориентироваться на комплексное научное развитие специалистов, которые будут способны наилучшим образом использовать местные ресурсы и резервы в области техники, технологий, организации производства, управлении, создании и использовании новых систем экономических отношений.

-

2. Необходимо создать полномасштабную систему поиска и развития местных талантов путем вовлечения в научно-производственную деятельность молодежи именно средних городов и малых поселков даже на отдаленных территориях.

-

3. Требуется усовершенствовать современную концепцию среднего и высшего образования таким образом, чтобы особо оригинальные креативщики могли продвигать свои идеи, не отвлекаясь на побочные для них дисциплины и образовательную рутину. Опыт показывает, что зачастую, например, студенты, пытающиеся работать в области технических исследований, являются отстающими в области общественных наук. Студенты-экономисты бывают обременены математикой, которая преподается в классической для нее форме, не обеспечивая своего прикладного понимания к решению экономических задач.

-

4. Следует уделить внимание созданию в регионах страны инновационных банков по

накоплению проектов местных разработчиков с возможностью их использования в этих же регионах. Такие банки должны представлять собой организации, представляющие комплексные услуги для разработчиков, как по предоставлению им соответствующих средств, так и по оказанию помощи по получению коммерческого эффекта данными разработчиками. В идеале должно быть достигнуто эффективное сотрудничество между региональными технопарками, биржами импортозамеще-ния и инновационными банками.

В настоящее время в стране официально насчитывается 153 средних города. Это весьма большая база как для развития когнитивного потенциала страны, так и для создания и получения масштабного социально-экономического эффекта. Международный опыт показывает, что именно в области когнитивного потенциала следует искать конкурентных преимуществ в современном мире. Поэтому именно данный путь для нашей страны является наиболее предпочтительным и приемлемым.

Выводы

В итоге можно отметить, что современное совершенствование социально-экономического развития страны целесообразнее всего строить на актуализации и развитии когнитивного потенциала средних городов России. В этой области у нашей страны имеются весьма существенные резервы. В этих целях основной акцент должен быть сделан на следующие аспекты:

-

– обеспечение комплексного подхода, включающего совершенствование концепции современного образования как среднего, так и высшего;

-

– развитие системы поиска талантов по всей территории России, включая ее средние города и малые населенные пункты;

– создание современных организационноэкономических структур, способных обеспечить тесную интеграцию разработчиков и предпринимателей для использования когнитивного потенциала талантов независимо от места их проживания. В этих целях в регионах страны целесообразно осуществить создание таких передовых структур, как биржи импортозамеще-ния и инновационные банки.

Следует иметь в виду, что реализация данных рекомендаций несомненно будет иметь куммулятивный эффект, что позволит определить уже на основе практических достижений дальнейшие пути наращивания когнитивного потенциала.

Список литературы Повышение когнитивного потенциала средних городов России

- Внешние долги стран мира. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: https://svspb.net/ danmark/vneshnij-dolg-stran.php (дата обращения: 12.05.2022). - Загл. с экрана.

- Иншаков, О. В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства / О. В. Иншаков // Экономическая наука современной России. - 2003а. - № 1. - С. 11-25.

- Иншаков, О. В. О новых методологических подходах в стратегическом планировании развития макрорегионов России / О. В. Иншаков // Экономика развития региона: проблемы, поиски, перспективы: ежегодник. - Волгоград: Изд-во ВолГУ 2003б. - Вып. 4. - С. 13-26.

- Иншаков, О. В. Экономическая генетика и наноэко-номика / О. В. Иншаков. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2007. - 123 с.

- Каблов, В. Ф. Проблемы инновационного развития города Волжского / В. Ф. Каблов // Научные труды Вольного экономического общества России. - 2019. - Т. 218. - С. 467-473.

- Клименко, В. А. Факторы перехода к устойчивому развитию малых и средних городов республики Беларусь в условиях агломерационного эффекта / В. А. Клименко, В. В. Фаузер, Т. В. Сергиевич // Право. Экономика. Психология. - 2021.- № 4. - С. 35-43.

- Ломакин, Н. И. Цифровая модель «зеленый город» -шаг в будущее / Н. И. Ломакин, А. А. Полянская, В. Ф. Каблов // Инновационное развитие города Волжского в условиях современной экономики. - Волгоград: [б. и.], 2020. - С. 83-88.

- Медведева, Л. Н. Многофакторный и многоуровневый характер моделирования экономики средних городов / Л. Н. Медведева, А. А. Ва-карев // Россия: тенденции и перспективы развития: ежегодник. - М.: [б. и.], 2021.-Вып. 16, ч. 2. - С. 878-884.

- Медведева, Л. Н. Спилловер-эффект ноосферного подхода в развитии средних промышленно развитых городов / Л. Н. Медведева // Ноосферное образование в евразийском пространстве: коллектив. моногр. - СПб.: Центр науч.-информ. технологий «Астерион», 2019. - С. 419-428.

- Медведева, Л. Н. Стратагема: спилловер-эффект от применения инноваций в средних промышленно развитых городах / Л. Н. Медведева, А. А. Вакарёв // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. -2020. - Т. 22, № 3. - С. 5-16. - DOI: https:// doi.org/10.15688/ек>оки.2020.3.1

- Медяник, Ю. В. Тенденции социально-экономического развития малых и средних городов (на примере города Лениногорска республики Татарстан) / Ю. В. Медяник // Экономика, предпринимательство и право. - 2020. -№ 10. - С. 2489-2504.

- Минцберг, Г. Школы стратегий: пер. с англ. / Г. Мин-цберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел ; под ред. Ю. Н. Каптуревкого. - СПб.: Питер, 2000. -336 с.