Повышение квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся, средствами профессиональных сетевых сообществ

Автор: Донской Алексей Геннадьевич, Борченко Ирина Дмитриевна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Гипотезы, дискуссии, размышления

Статья в выпуске: 4 (49), 2021 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. В статье рассматриваются возможности и перспективы повышения квалификации педагогов общеобразовательных организаций, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся, средствами профессиональных сетевых сообществ. Для того чтобы обосновать эффективность использования ресурсов профессиональных сетевых сообществ в системе повышения квалификации, проводится обзор научной, публицистической и учебно-методической литературы, а также анализ эмпирических и статистических данных. Цель исследования. Научное обоснование и концептуализация опыта: 1) создания и использования профессиональных сетевых сообществ на базе социальной сети «ВКонтакте» в качестве площадок повышения квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся; 2) разработки и применения комплекса подходов к организации деятельности профессиональных сетевых сообществ и управлению (модерации) процессами профессионального развития участников сообществ. Методология (материалы и методы). Общеметодологическую основу исследования составляют синергетический, структурно-генетический, диалектический подходы. Также в качестве основы методологии исследования предполагается использование методов изучения и анализа литературы, аналитического обобщения, прогнозирования, абстрагирования, аналогии, метод анкетирования, измерения, синтезирование данных, обобщения, моделирования, статистической обработки полученной информации. Результаты. Актуализирована проблема «дефицита» научного обеспечения системы педагогической работы со сложным контингентом обучающихся и обоснована актуальность использования современного инструментария неформального повышения квалификации педагогических работников, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся. С разных позиций проанализирована актуальная литература по проблематике исследования. Выведено определение понятий «методические объединения педагогов», «профессиональные сетевые сообщества педагогов». Анализ сущностных характеристик профессиональных сетевых сообществ показал ряд возможностей в части использования данных площадок в качестве эффективного средства повышения квалификации, объединяющего элементы формального, неформального и информального образования в единое целое. Представлена система работы по организации и управлению профессиональными сетевыми сообществами / методическими объединениями в качестве современного средства повышения квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом.

Методические объединения, профессиональные сетевые сообщества, педагог, повышение квалификации, неформальное и информальное образование, сложный контингент обучающихся, низкомотивированные и слабоуспевающие обучающиеся

Короткий адрес: https://sciup.org/140290345

IDR: 140290345 | УДК: 378.046.4+004.773

Текст научной статьи Повышение квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся, средствами профессиональных сетевых сообществ

Введение. В настоящее время можно констатировать факт повышенного внимания научно-педагогической общественности к вопросам организации педагогической работы с высокомотивированными и одаренными обучающимися, тогда как соответствующие проблемы научно-методического обеспечения работы со сложным контингентом, низкомотивированными и слабоуспевающими обучающимися остаются недостаточно изученными.

Повышение качества общего образования зависит не только от улучшения образовательных результатов одаренных и высокомотивированных обучающихся, но и в не меньшей степени от формирования позитивной мотивации к обучению немотивированных или слабоуспевающих. Соответственно, обретение педагогами профессионального умения формировать положительную мотивацию, адекватную я-концепцию, конструктивные формы общественного взаимодействия у обучающихся, является одним из ключевых направлений современной системы повышения квалификации.

Систематическое внимание вопросам повышения квалификации педагогов, работающих со сложным контингентом обучающихся, уделяется в рамках реализации мероприятий региональных проектов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Наиболее распространенной формой повышения квалификации педагогических работников остается курсовая подготовка. Однако в свете системных изменений в образовании и стремительного развития информационных технологий, целесообразно в качестве средств повышения квалификации использовать ресурсы, интегрирующие элементы формального, неформального и инфор-мального образования.

В проблемном поле работы со сложным контингентом обучающихся оказываются учителя-предметники, психологи, социальные педагоги, руководящие работники образовательных организаций, педагогические работники, осваивающие гибкие компетенции и т. д. Эта взаимосвязь определяет содержание и формы научно-методического обеспечения педагогических работников, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся.

Обзор литературы. Долгое время, еще до массового распространения телекоммуникационной сети Интернет, роль таких площадок играли и продолжают играть методические объединения учителей, которые могли быть структурным элементом школьной, муниципальной, региональной и федеральной систем образования.

Определения, даваемые методическим объединениям специалистами различных направлений и уровней квалификации в научных статьях, отражают ряд общих характеристик данной формы организации профессиональной деятельности:

«Методическое объединение – коллектив педагогов, которые совместно решают задачи дошкольного образования, участвуют в координации работы дошкольной организации по приоритетным направлениям деятельности. Возглавляет методическое объединение руководитель – педагог (первой или высшей квалификационной категории) из числа участников методического объединения» [1, с. 285].

«Сущность деятельности РПМО заключается в обеспечении методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций (в особенности, территориально удаленных), систематического взаимодействия руководителей и педагогов с целью обмена опытом работы, а также решения других практических задач для разрешения профессиональных затруднений» [2, с. 25].

«Городское методическое объединение (далее ГМО) – это традиционная форма сотрудничества и обмена опытом для педагогов из разных образовательных учреждений, работающих в рамках одной направленности» [3, с. 236].

«Основными целями работы методических объединений являются эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, организация методической работы, направленной на достижение и поддержание высокого качества учебно-воспитательного процесса» [4, с. 89].

В представленных определениях просматривается большая близость специфики организации работы в методических объединениях с неформальным повышением квалификации. Сильной стороной методического объединения, как средства неформального повышения квалификации, безусловно, является коллективный характер деятельности, управляемость, сетевое взаимодействие и четкая предметная направленность. Методическое объединение можно назвать формой организации экспертной сети профессионалов в одной предметной области, иерархически устроенной по принципу рейтингования достижений в данной предметной области.

Однако коэволюционные процессы развития системы образования и информационных технологий предполагают образование таких форм сетевых сообществ, которые включали бы в себя функции методических объединений как частный случай и представляли бы собой качественно новое явление. Как показывает практика и анализ соответствующей литературы, такими структурными новообразованиями, безусловно, являются профессиональные сетевые сообщества педагогических работников, созданных в телекоммуникационной сети Интернет на базе социальной сети «ВКонтакте».

Для того чтобы наиболее корректно охарактеризовать качественные отличия профессио- нальных сетевых сообществ в социальной сети «ВК» как средства повышения квалификации педагогов, следует уточнить значение ключевых для нашего исследования дефиниций.

Система повышения квалификации, как и любая образовательная деятельность, включает в себя три модели образования, представленные по степени убывания определенности образовательного процесса: формальное, неформальное и информальное.

Первая модель является классической для институционального курсового повышения квалификации: «формальное образование, завершающееся выдачей общепризнанного диплома или аттестата» [5, с. 30].

Феномен неформального образования с различных сторон изучен в трудах таких исследователей непрерывного образования, как С. Г. Вершловский, О. В. Павлова, А. В. Окере-шко, Г. С. Сухобская, О. Д. Федоров, О. В. Ройт-блат и отличается большой степенью неопределенности и вариативностью форм [6, с. 184].

Информальное образование, в свою очередь, связывается прежде всего с непрерывным образованием и самообразованием личности на протяжении всей жизни: «Именно информальное образование и есть образование «в течение всей жизни», т. е. непрерывное образование, которое включает все возможные отрасли знания и дает всем людям возможность полного развития личности» [7, с. 78]. Для информального образования характерна высокая степень личной мотивации субъекта, непрерывность, в большой степени стихийность и неопределенность самообразования, и использование большого спектра средств и способов личностного развития. Сетевые сообщества педагогических работников, в свою очередь, можно определить как форму организации коллективной профессиональной деятельности, для которой характерны: «создание и поддержка новых образовательных инициатив, профессиональное взаимодействие педагогов; оказание поддержки профессиональной деятельности учителя, предоставление возможности самореализации и самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность; создание единого педагогического ресурса; развитие и реализация творческих способностей участников проектов, создание пространства психологической комфортности учителя» [8, с. 121].

Как утверждают Д. Ф. Ильясов, Е. А. Селиванова, А. А. Севрюкова, К. С. Буров, «у учителей современных школ возникают новые профессиональные дефициты, которые требуют быстрого обновления знаний и освоения эффективных педагогических технологий» [9].

Преодолению таких дефицитов служат как раз сетевые методические сообщества, создающие платформу для быстрого обмена профессиональной информацией.

Сам по себе феномен профессиональных сообществ в телекоммуникационной сети Интернет не является новым. Элементарное рассуждение подсказывает, что наиболее востребованными и популярными являются те сообщества, которые созданы на базе наиболее популярных площадок. Такими площадками в телекоммуникационной сети Интернет являются социальные сети: «…не подлежит сомнению тот факт, что влияние социальных сетей на общество, потребителей и производителей в целом постепенно, но неуклонно растет» [10, с. 197]. В свою очередь, наиболее популярная в педагогической среде – социальная сеть «ВКонтакте»: «ВКонтакте» является лидером по активности посещения проекта: 45% зарегистрированных на этом портале пользователей посещают его ежедневно, а 70% – чаще одного раза в день» [11, с. 634]. Это обстоятельство делает объектом целенаправленного исследования процесс экспансии профессиональных сетевых сообществ в социальную сеть «ВКонтакте» и вопросы корректного научнометодического сопровождения этого процесса.

Следующее определение не имеет отношения к образованию, но лаконично и корректно раскрывает общее преимущество социальных сетей: «социальные сети дают возможность взаимодействовать непосредственно с потребителями; обеспечивают конкретный состав аудитории, а также высокую оперативность управления рекламной кампанией и получения обратной связи; позволяют измерять эффективность и имеют более низкую стоимость контакта, по сравнению с другими маркетинговыми инструментами» [10, с. 198].

В контексте изучения эффективных инструментов повышения квалификации преимуществами социальных сетей являются: «1. Привычная среда для учащихся. 2. В социальной сети человек выступает под своим именем- фамилией. 3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент. 4. Возможность совместной работы. 5. Наличие форума, стены, чата. 6. Каждый ученик – участник может создать свой блог, как электронную тетрадь. 7. Активность участников прослеживается через ленту друзей. 8. Удобно использовать для проведения проекта. 9. Подойдет в качестве портфолио как для ученика, так и для учителя» [12, с. 112].

Развитие профессиональных сетевых сообществ – это перспективное направление повышения квалификации, стремительно набирающее обороты. Технические и организационные возможности социальной сети «ВК» позволяют создавать образовательные площадки, интегрирующие элементы формального и практически все компоненты неформального и информаль-ного повышения квалификации.

Таким образом, сетевые сообщества имеют более широкий спектр возможностей по сравнению с традиционными методическими объединениями. Ключевой фактор, делающий профессиональные сетевые сообщества качественно новым явлением в организации коллективной деятельности, заключается в том, что данные площадки это не просто коллектив, а специфическая образовательная среда. Само по себе сообщество – это информационная единица, которая может считаться субъектом развития. Конечно, предложенный нами взгляд на профессиональные сетевые сообщества можно назвать «игрой слов», поскольку с таким же успехом можно доказать, что это методические объединения, развиваясь, используют ресурсы виртуальных сетевых площадок, а не сетевые сообщества включают в себя функции методических объединений. В подтверждение подобной позиции можно сказать, что суть осталась прежней и изменились только технические нюансы: вместо физического присутствия на заседании переход по ссылке со своей личной страницы, вместо реальной аудитории виртуальный «методический кабинет» и т. д. Более того, качество совместно подготовленной учебнометодической продукции может быть выше именно в методических объединениях в силу регулярности личных контактов и наличия административных механизмов управления.

Наш подход может встретить ряд возражений, которые обусловлены специфическим от- ношением к социальным сетям в общественном сознании и научной литературе. Во-первых, это ряд общих стереотипов: 1) сложилось представление о социальной сети «ВК» как о некой виртуальной «мусорке», где преобладает низкопробный контент; 2) считается, что данная платформа («ВК») не место для конструктивной совместной деятельности в силу преобладания развлекательного контента; 3) социальная сеть «ВК» (в общественном сознании) является разносчиком виртуальных эпидемий, источником угроз информационной безопасности, различных деструктивных ценностей и т. д.

Во-вторых, это принципиальное разделение социальных сетей и экспертных, а самих социальных сетей на профессиональные и досуговые: «Различают, четыре типа социальных сетей. Профессиональные социальные сети, которые создавались для соискателей и работодателей. Блог-сети. Сайты знакомств. Сайты для поиска людей. Для сообществ специалистов обычно платформой являются специализированные социальные сети» [13, с. 405].

Так, например, корректная и исчерпывающая характеристика профессиональных сетевых сообществ, которую дает Б. Славин, начинается со слов: «В отличие от социальных сетей экспертные сети…» [14, с. 60]. То есть эксперт принципиально разделяет эти две площадки. Тогда как наш подход предполагает именно использование ресурсов социальных сетей как эффективных образовательных площадок.

Таким образом, профессиональные сетевые сообщества «ВК» соответствуют всем критериям полноценной образовательной среды, что позволяет создавать и использовать данные площадки для целенаправленного повышения квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся. На основании проведенного анализа научной литературы можно сформулировать ключевые определения основных терминов исследования, на которые мы будем опираться при описании результатов.

Сложный контингент обучающихся – 1) обучающиеся, демонстрирующие склонность к агрессивному, асоциальному и делинквентному поведению; 2) низкомотивированные обучающиеся; 3) слабоуспевающие обучающиеся.

Методическое объединение педагогов – коллектив педагогических работников, работа- ющих в одной предметной области или проблемном поле, созданный с целью совместного и более эффективного решения общих профессиональных задач.

Профессиональное сетевое сообщество – специально организованное интерактивное виртуальное пространство, созданное для обмена знаниями и совместной деятельности экспертов (профессионалов в определенной предметной области), для решения определенных профессиональных задач и построенное в соответствии с принципами сетевого взаимодействия.

Сетевое взаимодействие – способ продуктивной деятельности по совместному использованию ресурсов в общих целях.

Следует отметить, что понятие «профессиональное сетевое сообщество» может в контексте исследования использоваться в двух значениях: как интерактивный информационный ресурс и как форма организации профессиональной деятельности педагогов.

Методология (материалы и методы). Общеметодологическую основу исследования составляют: синергетический, структурногенетический, диалектический подходы. Также в качестве основы методологии исследования предполагается использование методов изучения и анализа литературы, аналитического обобщения, прогнозирования, абстрагирования, аналогии, измерения, синтезирование данных, обобщение, моделирование, аналогии, статистической обработки полученной информации. Эмпирическим основанием исследования стали данные, полученные в результате обработки данных диагностических анкет по оценке качества работы двух профессиональных сетевых сообществ Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, созданных на базе социальной сети «ВКонтакте»: «Низкомотивированные, слабоуспевающие обучающиеся» (https:// и «Взаимодействие со «сложным» контингентом обучающихся» (https://.

Постановка задачи. Предлагаемое авторское решение. Наша задача показать систему работы по организации и управлению профессиональными сетевыми сообществами / методическими объединениями. Соответственно, мы должны показать, что выявленные и обос- нованные нами принципы управления (модерации) сообществами, организационноуправленческие возможности данных площадок, критерии определения участников сообщества, критерии оценки эффективности сетевого сообщества, должны применяться и соблюдаться комплексно, только тогда можно получить системный эффект. Эффект этот возможен при соблюдении выявленного нами ранее принципа единства самоорганизации и модерации. Но этого мало. Нам важно показать не просто подходы к организации деятельности, а инструменты и механизмы развития сообществ на долгосрочную перспективу. То есть речь идет не просто о системе, а о развивающейся системе.

Если допустить, что сетевое сообщество – некий субъект развития, то у него также могут быть: ведущая функция/деятельность (что обеспечивается соблюдением принципа предметной направленности сообщества), зоны ближайшего развития, которые (при самом развитии) превращаются в новообразования в ведущей деятельности и открывают новые зоны ближайшего развития. В этом и будет заключаться смысл направленности и управляемости процесса развития профессионализма участников сообщества и повышения их квалификации.

В соответствии с данной логикой администратору и модератору профессиональных сетевых сообществ педагогов можно даже составлять некий план развития сообщества. Это, в свою очередь, немного усиливает роль модератора в профессиональных сообществах, которые являются площадками для повышения квалификации. Если в подавляющем большинстве сообществ модератор это просто «дежурный», который следит за соблюдением порядка, то в нашем случае модератор это полноценной субъект образовательной деятельности, наделенный полномочиями управлять и направлять процессы повышения квалификации. Это тоже наше новшество, которое мы готовы и можем обосновать.

Результаты и их описание. Результаты исследования получены на основании анализа специальной литературы и изучения опыта работы двух профессиональных сетевых сообществ Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования, созданных на базе социальной сети

«ВКонтакте»: «Низкомотивированные, слабоуспевающие обучающиеся» и «Взаимодействие со «сложным» контингентом обучающихся».

Изначально сообщества были созданы в качестве методических объединений в рамках проекта поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в 2020 году. Такое решение было обусловлено эпидемиологической обстановкой и невозможностью проводить различные выездные мероприятия. Авторы статьи являются модераторами двух указанных сообществ. Именно опыт модерации методическими объединениями / сетевыми сообществами позволил заметить, что профессиональное сетевое сообщество является качественно новым форматом организации коллективной деятельности и повышения квалификации.

Общая цель наших сообществ – систематическое повышение квалификации педагогических работников, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся.

Как и любая специально организованная деятельность, направленная на достижение результата, организация работы профессиональных сетевых сообществ строится на соответствующей методологии. Основу методологии сопровождения указанных выше сообществ составляют следующие принципы: системности, единства самоорганизации и модерации, регулируемого эволюционирования, коэволю-ционной связи процесса развития сообщества и повышения квалификации участников сети, адресности.

Указанные принципы в свою очередь определяют подходы к управлению и модерацией сообществом, организации обратной связи с целевой аудиторией, оценки качества работы сообщества. Подходы включают в себя ряд механизмов, инструментов и методов, с помощью которых достигаются определенные задачи, в том числе, получение и обработка фактических данных. Рассмотрим сложившуюся систему работы по сопровождению сетевых сообществ более подробно.

Нами были выявлены и проанализированы функции, организационные, управленческие и технические возможности сетевых площадок «ВК», проанализирован опыт успешных сетевых сообществ и определен ряд правил моде- рации сообществ, определены критерии участников методических объединений / сетевых сообществ, выявлены и сгруппированы критерии оценки эффективности профессиональных сетевых сообществ.

Изучение опыта работы аналоговых групп, анализ научной и публицистической литературы и собственная практика позволили выдвинуть и обосновать предположение о том, что уникальность и эффективность работы сообщества, его развитие, зависит от комплексного использования следующих элементов.

Система функционирования и развития сетевых сообществ / методических объединений «ВК» строится на взаимосвязи следующих структурных компонентов организации и управления: организационные возможности, принципы модерации, критерии участия, критерии оценки эффективности.

Нами было установлено, что главным механизмом, обеспечивающим не только успешное функционирование, но и развитие сообществ является соблюдение баланса самоорганизации и модерации. Соблюдение данного баланса предполагает, что сообщество – это самоорганизующаяся сеть, в которой начальные процессы или импульсы генерируются целенаправленно с помощью конкретных инструментов. Для соблюдения баланса самоорганизации и модерации целесообразно использовать следующие инструменты: контент-план, рубрикатор контента, данные статистики, а также данные, полученные от обратной связи с участниками сообщества (комментарии, отзывы, пожелания, количество просмотров и оценок).

Важную роль для соблюдения указанного баланса играют подходы к организации обратной связи. В нашем случае это комплексный, системный и адресный подход.

Самым общим показателем развития является возникновение у системы новых качественных образований, позволяющих ей решать новые более сложные задачи. В нашем случае к критериям развития можно отнести: увеличение количества подписчиков, увеличение активных пользователей, возникновение и положительная динамика совместной научнометодической продукции; увеличение дидактических материалов, разработанных на основании материалов сообщества и размещенных в «методической» копилке, повышение каче- ства, совместно подготовленных продуктов, качественные новообразования: появление экспертных профессиональных сетей, площадок для межпроектного взаимодействия, проведения конкурсов профессионального мастерства, научно-методической копилки и т. д.

Нами было установлено, что процесс развития сообщества, даже при качественной модерации, не может происходить без качественных изменений в профессионализме целевой аудитории, потому что качество обратной связи, отношение к размещаемым материалам не изменится. С другой стороны, сообщество, не меняющее структуру деятельности, подходы к управлению и наполнению контента также не станет средством повышения квалификации, а в лучшем случае «информационным листом».

Для определения зон ближайшего развития сообщества и его участников администратору или модератору необходимо опираться на статистические данные. Модератору доступны две категории статистических данных: информация, которая обрабатывается автоматически и графически представлена в разделе «Статистика», а также информация, полученная в результате анкетирования или опросов участников, анализа обсуждений, инициированных самим модератором. Данные статистики могут использоваться не только при формировании и корректировке контента, но и при составлении портрета целевой аудитории. Показатель активность позволяет увидеть основные данные о размещенных в сообществе постах, а именно количество лайков, репостов, комментариев, и сделать вывод о том, какие материалы вызывают больший отклик у подписчиков и друзей.

Соответственно, чем детальнее будет собрана статистика поведения целевой аудитории, тем проще будет создавать качественный и актуальный контент.

Но есть еще один инструмент получения статистической информации: анкетирования и опросы подписчиков с целью оценки качества работы сообществ, голосования, получения экспертной оценки и т. д.

Формат и направленность анкетирования может быть каким угодно, в зависимости от того, какую именно информацию намерен получить модератор. В качестве примера приведем анкету подписчиков двух анализируемых нами сообществ, которая представляет собой часть лонгитюдного исследования. В опросе принял участие 21 респондент из двух сообществ. Респондентам необходимо было выбрать один или более ответов на вопросы, касающиеся обращений к выложенным материалам в методическом сообществе; просматриваются ли материалы или респонденты просто зарегистрированы; отношения респондентов к размещенным материалам, в том числе использования выложенных материалов в профессиональной деятельности. В том числе респондентам необходимо было дать оценку деятельности модераторов; пожелания и рекомендации по дальнейшему наполнению сообщества.

Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что более 61% респондентов активно участвуют в деятельности методического сообщества, им интересны материалы, выкладываемые модераторами. Тем не менее мы видим, что обращение к материалам в большинстве случаев происходит нерегулярно.

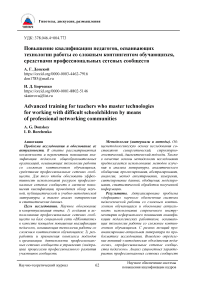

Рис. 1. Какая часть контента сообщества представляет для вас наибольший интерес?

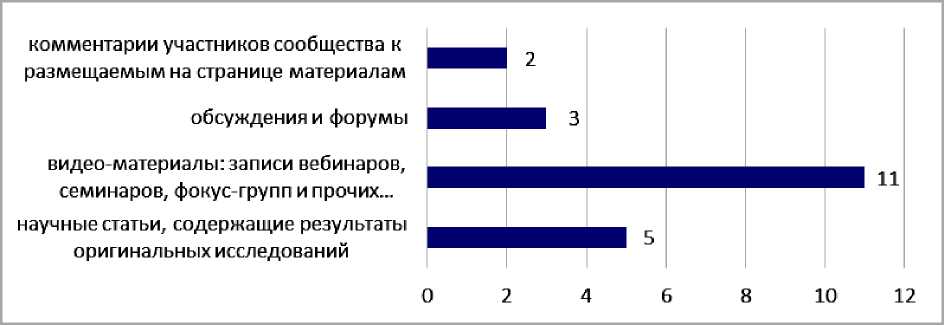

Рис. 2. Наблюдаете ли вы качественные изменения в вашей профессиональной деятельности в части работы с различными контингентами обучающихся?

Респонденты – участники методических объединений также указывают на полезность выложенных материалов, так как связывают качественные изменения в профессиональной деятельности именно с методическими разработками, в том числе, касающимися различных контингентов обучающихся.

В том числе респондентам нравится идея создания единой «методической коллекции» материалов сообщества, раскрывающих содержание работы с различными контингентами обучающихся. А в качестве рекомендаций, респонденты высказали пожелания о необходимости усиления методической составляющей сообщества.

Рассмотренная система деятельности по использованию сетевых площадок в качестве средства повышения квалификации может служить отправной точкой для организации соответствующего опыта, который может строиться в зависимости от самых разных целевых установок и предметной направленности.

Обсуждение. При анализе сложных систем, к которым, безусловно, относится и система повышения квалификации, важно избегать крайностей, предлагая какое-либо новое педагогическое средство. Представленной нами точке зрения на эффективность сетевых площадок «ВК» в качестве средства повышения квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом, можно противопоставить более скептический взгляд на данную проблему. Можно сказать, что профессиональное сетевое сообщество – всего лишь группа «ВК», значение которой явно пре- увеличено: количество подписчиков показатель сомнительный, эффективность механизмов развития обосновать сложно, данными можно манипулировать, критерии развития сообщества описывать в свою пользу, а изучение развития профессионализма участников сообщества никогда не даст «чистых» результатов. Так это или нет, покажет время.

Также заслуживает внимания и изучения широкий спектр возможностей профессиональных сетевых сообществ: в части организации и продвижения результатов инновационной деятельности образовательных организаций, в качестве площадок для межпроектного взаимодействия. Профессиональное сетевое сообщество, при соответствующей модерации, может стать неким «информационным агломератом» материалов и деятельности в рамках образовательных проектов различной направленности (научно-прикладных проектов, деятельности региональных инновационных площадок, региональных проектов поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях). А также своеобразным информационнологистический комплексом, то есть центром, обеспечивающим своевременный обмен актуальной информацией между проектами различной направленности.

Заключение. Наукометрический анализ научных публикаций, посвященных различным аспектам повышения квалификации педагогических работников, позволил установить факт недостаточного научного обеспечения вопросов подготовки педагогов, осваивающих техно- логии работы со сложным контингентом обучающихся. Также был отмечен дефицит изучения возможностей современных сетевых площадок для повышения квалификации.

Теоретический обзор исследований, а также сравнительный анализ методических объединений и профессиональных сетевых сообществ выявил ряд преимуществ профессиональных сетевых сообществ в социальной сети «ВК» в качестве площадок, интегрирующих элементы формального, неформального и информаль-ного повышения квалификации. Это позволило выдвинуть предположение о том, что данные сетевые площадки, по целому ряду причин, могут быть эффективным средством повышения квалификации такой мультипредметной группы педагогических работников, как педагоги, осваивающие технологии работы со сложным контингентом.

Для подтверждения этого тезиса был проведен анализ опыта работы действующих сетевых сообществ педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся и описаны соответствующие результаты.

Были описаны принципы, подходы и механизмы организации работы сообщества и формирования контента. В системе представлены возможности, принципы модерации, критерии определения участников и критерии оценки эффективности работы сообществ. Были описаны критерии развития сообщества и повышения квалификации участников сети.

Таким образом, проведенное исследование открывает ряд организационно-методических перспектив повышения квалификации работников образования средствами профессиональных сетевых сообществ.

Полученные результаты имеют практическую направленность и могут быть использованы в процессе профессиональной подготовки в условиях внутрифирменного, сетевого и институционального повышения квалификации. Исследуемая нами тема указывает на возможность корректировки системы повышения квалификации педагогов с учетом описанных выше результатов исследования.

Список литературы Повышение квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со сложным контингентом обучающихся, средствами профессиональных сетевых сообществ

- Корчагина, С. А. Участие педагогов в работе семинаров, методических объединений как критерий оценки качества системы методической работы ДОО / С. А. Корчагина, Л. Н. Егорова. ‒ Текст : непосредственный // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации : сборник статей X Международной научно-практической конференции: в 2 ч. – Пенза : Наука и просвещение (ИП Гуляев Г. Ю.), 2019. – С. 285‒288.

- Давыденко, А. А. Региональное профессиональное методическое объединение как ресурс развития профессионализма руководителей и педагогов общеобразовательных организаций / А. А. Давыденко. ‒ Текст : непосредственный // Современный ученый. – Белгород : ИП Клюева М. М. – 2019. – № 4. – С. 25‒29.

- Пимкина, С. Н. Городское методическое объединение педагогов как эффективная форма сетевого взаимодействия педагогов (на примере ГМО педагогов, работающих с дошкольниками) / С. Н. Пимкина. ‒ Текст : непосредственный // Педагогический опыт: теория, методика, практика. – Чебоксары : ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2015. – № 1 (2). – С. 236‒238.

- Глинкина, Г. В. Методическое объединение учителей-предметников как средство организации саморазвивающейся среды, обеспечивающей развитие у педагогов умения структурировать предметное содержание / Г. В. Глинкина. ‒ Текст : непосредственный // SCIENCE TIME. – Казань : ИП Кузьмин Сергей Владимирович. – 2015. – № 7 (19). – С. 89‒95.

- Нестеров, А. Г. Европейские концепции непрерывного образования в начале XXI века / А. Г. Нестеров. ‒ Текст : непосредственный // Научный диалог. – Екатеринбург : Центр научных и образовательных проектов, 2012. – № 5. – С. 29‒37.

- Бахичева, О. А. Преимущества и недостатки неформального образования в условиях модернизации Российского образования / О. А. Бахичева. ‒ Текст : непосредственный // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 2019. – С. 183‒188.

- Павлова, О. В. Информальное образование как социокультурная потребность взрослых / О. В. Павлова. ‒ Текст : непосредственный // Вестник ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. – Санкт-Петербург : Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 78‒87.

- Воротникова, И. П. Создание сетевых сообществ для профессионального развития педагогов / И. П. Воротникова. ‒ Текст : непосредственный // Материалы XI Международной научно-практической конференции. – Москва : Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Московская высшая школа социальных и экономических наук, 2014. ‒ С. 120‒125.

- Каскадная модель организации консультационного и тьюторского сопровождения повышения профессиональной компетентности педагогов школ, которым оказывается поддержка в рамках мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях : методические указания / М. И. Солодкова, Ф. Ильясов, А. В. Ильина, А. В. Коптелов, А. В. Машуков, А. Г. Обоскалов. – Челябинск: ЧИППКРО, 2019. – 90 с. – URL : https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43794599_64817330.pdf (дата обращения: 17.11.2021). ‒ Текст : электронный.

- Жучков, В. В. Преимущества использования социальных сетей в маркетинговых коммуникациях / В. В. Жучков, Ю. О. Алтунина. ‒ Текст : непосредственный // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 196‒201.

- Вебер, К. С. Сравнительный анализ социальных сетей / К. С. Вебер, А. А. Пименова. ‒ Текст : непосредственный // Вестник Тамбовского университета. Серия: естественные и технические науки. – Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 634‒636.

- Сахарова, Т. Е. Использование социальных сетей для эффективного изучения иностранных языков / Т. Е. Сахарова. ‒ Текст : непосредственный // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – Новосибирск : ООО «Центр развития научного сотрудничества». – 2015. – № 42. – С. 110‒114.

- Клименко, О. А. Социальные сети как средство обучения и взаимодействия участников образовательного процесса / О. А. Клименко. ‒ Текст : электронный // Теория и практика образования в современном мире : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 405‒407. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1799/ (дата обращения: 13.11.2021).

- Славин, Б. Б. Ноосорсинг как технология формирования «Науки 2.0» / Б. Б. Славин. ‒ Текст : непосредственный // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – Москва : Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала, Лига интернет-медиа. – 2011. ‒ № 7. – С. 60‒71.