Повышение работоспособности тракторов в сельском хозяйстве

Автор: Бураев М.К., Овчинникова Н.И., Аносова А.И., Шистеев А.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 6 (57), 2015 года.

Бесплатный доступ

Показатель работоспособности импортных тракторов определяется по выражению, имеющему вид экстремальной задачи, в которой составляющие модели представлены линейными уравнениями. Для решения подобных задач использован известный в исследовательской практике разных производственных систем симплекс-метод, позволяющий решать линейные оптимизационные задачи с приемлемой, с математической точки зрения, погрешностью. Экспериментальные данные для определения показателя работоспособности импортных тракторов собирались в условиях реальной эксплуатации иностранной сельскохозяйственной техники в хозяйствах Иркутской области. В результате сбора экспериментальных данных были выявлены группы общих и частных факторов потенциальной работоспособности импортных тракторов. Таким образом, решение экстремальной задачи по нахождению максимального значения показателя работоспособности тракторов позволяет выделить факторы, интенсивность использования которых достигается путем вариации коэффициентов реального технического состояния, технического использования и потерь производительности тракторов.

Работоспособность тракторов, симплекс-метод, итерации, оптимизационные задачи

Короткий адрес: https://sciup.org/142143132

IDR: 142143132 | УДК: 631.256:631.173.6

Текст научной статьи Повышение работоспособности тракторов в сельском хозяйстве

Актуальность темы

Основные параметры обеспечения и повышения работоспособности машин в сельском хозяйстве разработаны 30-50 лет назад, и их нормативные значения в основном касаются образцов машин отечественного производства. Современные импортные тракторы и комбайны отличаются высококачественной сборкой, применением новых материалов деталей и технических жидкостей, выполняют комбинированные полевые работы на высоких скоростях. Заводы-производители разрабатывают свои методы и средства сервисного сопровождения, которые не учитывают специфику эксплуатации импортной техники на местах. Эти и другие свойства импортной сельскохозяйственной техники вызывают необходимость усовершенствования параметров технического сервиса с учетом местных эксплуатационных условий [3, 4].

Условия эксперимента и методика исследования

Причиной утраты работоспособности технических систем является целый комплекс факторов производства, эксплуатации, среды и других факторов, приводящих к старению или внезапному выходу из строя агрегатов и машин [4, 7].

Экспериментальные данные по факторам работоспособности импортных тракторов собирались в условиях реальной эксплуатации иностранной сельскохозяйственной техники в хозяйствах Иркутской области (ООО «Луговое», ЗАО «Иркутские семена», ООО «Барки», СХ ЗАО «Наследие», ООО «Колхоз Труд», в хозяйствах агрохолдинга СХОАО «Белореченское») методом периодических наблюдений. Объем выборки и длительность наблюдений оценивались доверительной вероятностью 0,8 и относительной ошибкой 10…15 %. Собранный материал обрабатывался и систематизировался согласно стандартным методикам [1, 2].

В результате наблюдений были выявлены группы общих и частных факторов потенциальной работоспособности импортных тракторов. Математическая модель зависимости показателя потенциальной работоспособности к от действующих факторов имеет вид:

F(k) = 0,03+0,45-к ртс +0,02-к ч +0,17 7-к с +0,22-к ти +0,18-к д ,

где к ртс - коэффициент, учитывающий влияние реального технического состояния; к ч - коэффициент, учитывающий влияние человека; к с - коэффициент, учитывающий влияние условий среды; к ти - коэффициент технического использования, учитывающий потери времени по организационным причинам; к д - коэффициент, учитывающий влияние недогруженности тракторов.

Для решения задачи и нахождения максимального значения показателя потенциальной работоспособности импортных тракторов, содержательный смысл которого заключается в максимальном состоянии готовности технического состава, использован известный в исследовательской практике разных производственных систем симплекс-метод, при использовании которого становится возможным решение линейных оптимизационных задач с приемлемой с математической точки зрения погрешностью [2, 5, 6].

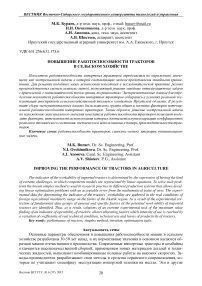

Матрица коэффициентов при переменных модели работоспособности тракторов может быть представлена как:

1 x1 ... x j ... xn a00 a01 ... a0j ... a0n k a10 a11 ...

-

1 10 11 a 0 j ... a 1 n

...

... ... ... ... ... ...

-

‘ a i 0 a i 1 ... a ij ... а 2 n

...

k m

-

_ a m 0 a m 1 ... a mj ... a mn

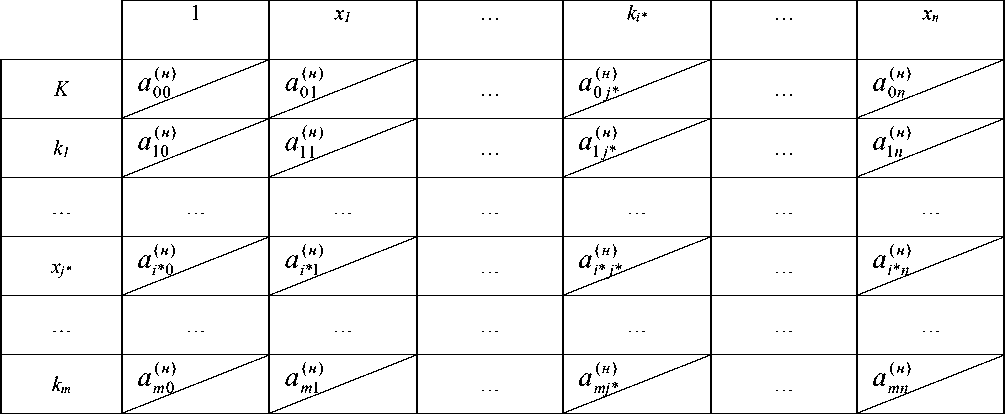

Первый шаг итерационной симплекс-процедуры начинается с таблицы 1, представленной коэффициентами матрицы (2), где переменные по строкам соответствуют базисным переменным, а по столбцам – свободным [2].

Преобразования очередной симплекс-таблицы

Таблица 1

|

1 |

x 1 |

x j* |

x n |

|||||||

|

K |

a 00 |

a` 00 |

a 01 |

""a00 |

a 0j* |

oa'oj* |

a 0n |

a On |

||

|

k 1 |

a 10 |

""0'10 |

a 11 |

/aii |

a 1j* |

a'aij |

a 1n |

au in |

||

|

k i* |

a i*0 |

"0*0 |

a i*1 |

Otti‘1 |

a i*j* |

0( 1 i*j* |

a i*n |

a i*n |

||

|

k m |

a m0 |

a mO |

a m1 |

a ml |

a mj* |

a mi* |

a mn |

au mn |

||

Среди отрицательных коэффициентов первой строки выделяют наибольший по абсолютной величине, а если таких окажется несколько, то любой из них. Пусть этот коэффициент соответствует свободной переменной x j* . Теперь необходимо x j* перевести в базис, заменив в нем некоторую переменную группы k i . Ту базисную переменную, которая быстрее обратится в нуль при увеличении x j* , следует сделать свободной. Это будет та базисная переменная k i* , для которой коэффициент в j -ном столбце ау* > 0 и отношение a io / ay- наименьшее. Столбец и строку, соответствующие свободной переменной x j* и базисной k i* , отметим в первой (очередной) симплекс-таблице двойными линейками (см. табл. 1) [2].

В таблице 1 в левом верхнем углу каждой клетки находятся коэффициенты a ij предыдущей симплекс-таблицы (в нашем случае - первой), а коэффициенты а'у , которыми заполнены нижние углы, соответствуют пересчету коэффициентов матрицы ограничений (1) в связи с тем, что базисная переменная k i* заменяется на свободную x j* . Коэффициенты а'у получаем по следующим правилам [2]:

-

- коэффициент на пересечении отмеченных строки и столбца a' *j* : a' * = 1 / a i*j* ;

-

- в клетках выделенной строки записываем верхние коэффициенты, умноженные на a' i*j* : a' * = a * • a' i*j* для j = 0,1, ..., j * - 1, j * + 1,..., n ;

-

- в клетках выделенного столбца записываем верхние коэффициенты, умноженные на a i*j* : a у* a y* * (— a i*j* ) для i 0,1,..., i * — l, i * + 1,..., m ;

-

- в клетках выделенной строки отмечаем особым способом верхние коэффициенты a ij* (кроме aij* ), а в клетках выделенного столбца - нижние коэффициенты a' i*j* (кроме a' i*j* );

-

- в остальных клетках записываем произведение выделенных особым способом коэффициентов, на пересечении которых стоит данная клетка: a' i*j* = a'i*j* • a4*j* * для i = 0,1,..., i - 1, i + 1,..., m и j = 0,1,..„j* - 1 ,j * + 1,..., п .

Затем переходим к заполнению таблицы 2, которая отличается от таблицы 1 тем, что отмеченная свободная переменная a'i*j* * стала базисной, а отмеченная базисная переменная a'i*j* * стала свободной [2].

Верхние левые клетки таблицы 2 (новые значения коэффициентов a 4*j* ) заполняются по следующим правилам [2]:

-

1. Строка и столбец, соответствующие новым базисной ( i* -я строка) и свободной (j’ *-й столбец) переменным, заполняются нижними коэффициентами выделенных строки и столбца таблицы 1: a i*j = a'i*j* * для j = 0,1,..., п и a i*j = a'i*j* * для i = 0,1,..., m.

-

2. В остальные клетки записываются суммы коэффициентов, состоящих в соответствующих клетках таблицы 1 a j ) = a'i*j* * + а' у для i = 0,1,..., i* - 1, i* + 1, .„m; j = 0,1,..., j* - 1, j* +1, … п .

Таблица коэффициентов

Таблица 2

Заполненная таким образом таблица 2 соответствует матрице коэффициентов (матрица 1) при новом составе базисных и свободных переменных. Отметим попутно, что a 'оо > 0, так как а 'оо является произведением положительных чисел а * (в силу допустимости предыдущего базисного решения) и а' оу* (в силу процедуры выбора j * столбца и правила формирования коэффициента а' оу* ). Следовательно, а 00) > а оо и значение целевой функции работоспособности, соответствующее таблице 2, выше значения, полученного в таблице 1 [2].

Далее вся процедура повторяется до момента, когда на очередном шаге получается оптимальное (максимальное) решение [2].

Решение целевой функции (1) на максимум проводим при следующих условиях-ограничениях [1]

0,08 k ртс 0 + 0,19 k ртс 1 + 0,23 k ртс 2 + 0,14 k ртс 3 + 0,2 k ртс 4 + 0,2 k ртс 5 = 0,55,

0,12 k ч 0 + 0,17 k ч 1 + 0,17 k ч 2 + 0,15 k ч 3 + 0,2 k ч 4 + 0,21 k ч 5 = 0,63,

0,09 k c 0 + 0,19 k c 2 + 0,18 k c 3 + 0,17 k c 4 + 0,15 k c 5 + 0,24 k c 6 = 0,7,

0,11 k ти 0 + 0,21 k ти 1 + 0,22 k ти 2 + 0,17 k ти 3 + 0,17 k ти 4 + 0,14 k ти 5 = 0,64,

0,15 k д 0 + 0,21 k д 1 + 0,21 k д 2 + 0,24 k д 3 + 0,21 k д 4 = 0,81.

Решение состоит из двух этапов. Первый этап – введение искусственного базиса (единичной матрицы) и поиск первого опорного плана (без учета целевой функции). Второй этап – поиск оптимального решения на основе целевой функции [2].

Первый этап . Для нахождения начальной допустимой базы воспользуемся методом искусственного базиса.

Имеем:

Матрица коэффициентов A = a ij

|

0,08 |

0,19 |

0,23 |

0,14 |

0,2 |

0,2 |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

0,12 |

0,17 |

0,17 |

0,15 |

0,2 |

0,21 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

0,09 |

0,19 |

0,18 |

0,17 |

0,15 |

0,24 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

|

0,11 |

0,21 |

0,22 |

0,17 |

0,17 |

0,14 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

0,15 |

0,21 |

0,21 |

0,24 |

0,21 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

Матрица b

В =

0,55 0,63 0,7

0,64 0,81

Проведя 7 итераций, определим, что вектор С не содержит отрицательных элементов. Первый этап симплекс-метода завершен.

Второй этап . Удаляем столбцы с искусственными переменными. Заменим вектор оценок С на целевую функцию.

Выразим базисные существенные переменные:

кртс = 0,0606-0,27к0-0,42 кч+0,12 кти, кд = 0,46+0,0682к0+0,5 кч+0,49 кти, кс = 3,32+0,86к0+1,25 кч+0,77 кти, которые подставим в целевую функцию:

F ( к ) = 0,03 к 0 + 0,45 к ч + 0,02 к ти + 0,18 (3,32+0,86 к 0 +1,25 к ч +0,77 к ти ) + 0,22 (0,0606-0,27 к 0 -0,42 к ч +0,12 к ти ) + 0,18(0,46+0,0682 к 0 +0,5 к ч +0,49 к ти ) или

F ( к ) = 0,68 - 0,0751 к ртс + 0,23 к д - 0,23 к с .

Имеем:

|

Матрица коэффициентов A |

= a y |

|||||

|

0,08 |

0,19 |

0,23 |

0,14 |

0,2 |

0,2 |

|

|

0,12 |

0,17 |

0,17 |

0,15 |

0,2 |

0,21 |

|

|

А = |

0,09 |

0,19 |

0,19 |

0,17 |

0,15 |

0,24 |

|

0,11 |

0,21 |

0,22 |

0,17 |

0,17 |

0,14 |

|

|

0,15 |

0,21 |

0,21 |

0,24 |

0,21 |

0 |

Матрица b

В =

0,55 0,63 0,7

0,64 0,81

Проведем две итерации и определим, что значение целевой функции: F ( к ) = b x c = 0,9.

Выводы

Повышение работоспособности техники как отечественного производства, так и зарубежного является востребованной производственной задачей. Однако зачастую импортные машины превосходят, а в некоторых случаях и вовсе не имеют аналогов среди образцов отечественной продукции. Более высокий срок службы и уровень надежности сочетаются с комфортом, а также с тем, что при соблюдении сроков планово-предупредительных мероприятий машины зарубежных брендов могут служить до 30 лет и более.

Методика решения экстремальной экспериментальной задачи установлением максимального значения показателя работоспособности импортных тракторов позволяет выделить факторы, интенсивность использования которых с приемлемой погрешностью достигается путем вариации коэффициентов реального технического состояния, технического использования и потерь производительности тракторов.

Список литературы Повышение работоспособности тракторов в сельском хозяйстве

- Аносова А.И., Бураев М.К. Методика расчета и анализа математических моделей//Вестник ИрГСХА. -2014. -Вып. 64. -С. 74-79.

- Дорохина Е.Ю., Халиков М.А. Моделирование микроэкономики: учеб. пособие для вузов/под общ. ред. Н.П. Тихомирова. -М.: Экзамен, 2003. -224 с.

- Бураев М.К. Комплексный подход к обеспечению работоспособности машинно-тракторного парка//Ремонт, восстановление, модернизация. -2006. -№ 8. -С. 2-5.

- Шистеев А.В., Бураев М.К. Восстановление работоспособности импортной сельскохозяйственной техники с использованием сменно-обменных элементов//Вестник КрасГАУ. -2015. -№ 3. -С.35-40.

- Федотов В.А., Алтухов И.В., Цыдыпова О.Н. u др. Технология предпосевной обработки семян пшеницы электротепловым излучением//Вестник АПК Ставрополья. -2014. -№ 3 (15). -С. 52-56.

- Алтухов И.В., Очиров В.Д. Анализ средств по оптимизации электротехнологии пищевых продуктов//Вестник ИрГСХА. -2009. -№ 35. -С. 37-41.

- Бураев М.К., Лыгденов Б.Д., Рогов В.Е. u др. Проблемы регионального агротехнического сервиса//Вестник ВСГУТУ. -2012. -С. 34-37.