Повышение роли и развитие направлений социального предпринимательства в студенческой среде российских вузов

Автор: Бездудная Анна Герольдовна, Ксенофонтова Татьяна Юрьевна, Краюхин Герольд Александрович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Социологические аспекты управления и экономики

Статья в выпуске: 5-1 (119), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время проходит очень важный период изменения психологии людей и разворота всех сфер жизни, в том числе и образования, в сторону заботы о позитивном развитии факторов окружающей среды, переориентации человеческого сознания от заботы о личной выгоде к заботе об общественных благах и окружающих, в том числе в рамках института социального предпринимательства. В статье приводятся статистические данные, характеризующие уровень развития социального предпринимательства в России; рассматриваются практические аспекты целенаправленного развития соответствующих надпрофессиональных компетенций у студентов ведущих российских вузов.

Социальное предпринимательство, волонтерское движение, надпрофессиональные компетенции

Короткий адрес: https://sciup.org/148320097

IDR: 148320097

Текст научной статьи Повышение роли и развитие направлений социального предпринимательства в студенческой среде российских вузов

Понятие социального предпринимательства появилось не так давно и уже сформировался ряд точек зрения относительно того, что данный термин не несет в себе ничего социального, а является очередной уловкой бизнесменов во имя снижения налогооблагаемой базы и раскручивания собственного бренда. Однако, как показывает практика, в предпринимательской среде существует ряд предпринимателей, направления деятельности которых действительно подходят под определение «социальных», что опровергает высказывания скептиков. В частности, одной из таких социальных организаций является Фонд Сколла (Skoll Foundation, США), выдающий гранты на реализацию социальных проектов в различных областях, в том числе в сфере образования, на сумму 30 миллионов долларов ежегодно [4].

ГРНТИ 06.81.12

Анна Герольдовна Бездудная – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Татьяна Юрьевна Ксенофонтова – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и маркетинга Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Герольд Александрович Краюхин – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Контактные данные для связи с авторами (Бездудная А.Г.): 191023, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21 (Russia, St. Petersburg, Sadovaya str., 21). Тел.: 8 (812) 602-23-52.

Статья поступила в редакцию 29.05.2019.

В России о социальном предпринимательстве узнают постепенно, но интерес к данному виду деятельности растет, о чем свидетельствуют результаты опроса респондентов, проводившихся Ассоциацией региональных социологических Центров «Группа 7/89» с 2010 по 2018 год. В июне 2011 года результаты анализа статистики ответов опрошенных были немного оптимистичнее, чем в 2010 году. Уменьшилось количество людей, которые услышали о социальном предпринимательстве впервые – их доля составила 68%. При этом 21% опрошенных ответили, что то-то слышали об этом, 7% затруднилось ответить, а 4% имели довольно сформированные знания об этом институте. В сентябре 2014 года число опрошенных, знающих о социальном предпринимательстве, составило 5%, количество людей, которые что-то слышали об этом – 28% (на 7% больше по сравнению с предыдущим опросом), 64% опрошенных в первый раз услышали о данном термине, 3% затруднились ответить. В октябре 2016 года число опрошенных, которые знали о социальном предпринимательстве, составило 6%, 23% что-то слышали об этом, 66% услышали о данной теме впервые, 5% затруднились ответить. В последнем опросе, проведённом в июне 2018 года, картина практически не изменилась, отличие было в 2%-4%. Опрошенные, которые имели знания о социальном предпринимательстве, составили 7%, 22% что-то слышали об этой теме, 64% услышали впервые о данном термине и 7% затруднились ответить. Итак, можно определить, что наблюдается отсутствие роста количества людей, имеющих четкое представление о том, что представляет собой институт социального предпринимательства (см. рис. 1).

ответить

Рис. 1 . Информированность россиян о социальном предпринимательстве

Более глубокий анализ феномена социального предпринимательства показывает, что оно отличается от традиционного предпринимательства, однако при этом имеет ряд схожих черт. Предпринимателя можно охарактеризовать как человека, перемещающего ресурсы из зоны меньшей продуктивности в зону большей продуктивности и дохода. Предприниматель социальный изменяет производительность не просто ресурсов, а общества в целом. Иными словами, социальное предпринимательство предполагает альтруистическую манеру ведения бизнеса. Складывается впечатление, что социальные предприниматели, озабоченные проблемами общества, не имеют стремления максимизировать прибыль от ведения деятельности, что присуще обыкновенному предпринимателю. Фонд Сколла обозначает социального предпринимателя как «первопроходца, проводника изменений в обществе, служащего на благо человечества» [2].

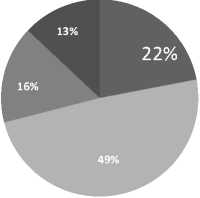

В рамках упомянутого выше анкетирования, респондентам-студентам российских вузов, в ряду прочих, был задан и вопрос об ощущении собственной способности стать социальным предпринимателем в российском социально-экономическом пространстве. Анализ полученных ответов выявил, что только 22% опрошенных готовы стать социальными предпринимателями (см. рис. 2). Несмотря на пессимистичную оценку студентами своих способностей в качестве социальных предпринимателей, собственный потенциал в социальном предпринимательстве, как считают специалисты, можно развить. В этой связи в рамках гуманизации социального мирового пространства открыта, например, Saïd Business School – бизнес-школа Саида при университете Оксфорда в 2003 году, в рамках которой посредством применения инструментария творческого подхода и объединения сил ведущих теоретиков и практиков в соответствующей области возможно получить профессию «социальный предприниматель».

Считаете ли Вы себя способным к социальному предпринимательству?

■ Да

Рис. 2 . Самооценка студентами способности к социальному предпринимательству

В российских вузах активистов, которые реализуют свои потребности и амбиции с помощью активизации социальной деятельности, можно буквально пересчитать по пальцам. Гораздо больше тех, кто идёт в социальные проекты и организации «за компанию», следуя моде или в надежде завести удачное знакомство [1]. То есть на первом месте стоит не желание помочь обществу (заодно и себе, как его представителю), а исключительно личный интерес. Возможно, это является положительным моментом, ведь главное в том, что количество людей, интересующихся социальной деятельностью, растёт. Однако это происходит не так быстро и не в том качестве, в котором бы хотелось. Двадцать первый век можно назвать веком индивидуалистов. И, пожалуй, это одна из главных причин, объясняющая, почему социальная деятельность с такими трудностями внедряется в общество. Это касается не только студентов, но и людей других возрастов и социальных статусов. Выявлено, что при разработке проектов запуска собственного бизнеса на первый план ставится, как правило, прогнозирование ожидаемой прибыли при максимально коротких сроках окупаемости [3, 7, 13].

Авторы статьи, как представители профессорско-преподавательского состава, в рамках исследования степени заинтересованности студентов в социально направленных проектах провели анализ статистических данных о количестве «кликов» (заходов на платформы), производимых обучающимися в социальных сетях на различных платформах для захода на сайты с информацией научной, развлекательной и социальной направленности. Результативные данные, собранные, кроме того, посредством информации соцсетей и официальных источников СПбГЭУ, сведены в таблице. В ней отображена зависимость между количеством посещений («кликов»-посещений) и рядом направлений мероприятий: социальным, связанным с конкретным учебным планом студента, развлекательным и обучающим широкого профиля, количеством мероприятий за семестр и количеством человек, зарегистрированных в специальных группах в соцсетях.

Таблица

Данные о количестве посещений студентами платформ мероприятий по различным направлениям

|

Направленность мероприятия |

Количество мероприятий в семестр |

Количество человек в специальных группах в соцсетях |

|

Социальная |

7 |

1 000 |

|

Учебная (конференции, учебные мероприятия) |

20 |

6 000 |

|

Развлекательная |

15 |

10 000 |

|

Обучающая (мастер-классы, лекции) |

30 |

8 000 |

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что пока мероприятия развлекательной направленности вызывают у студентов наибольший интерес, при том, что социальное направление деятельности находится в таблице на месте аутсайдера. Анализ структуры студенческого сообщества показывает, что по критерию участия в социальной деятельности можно условно разделить все сообщество на три группы: «лидеры» (10% от общей массы студентов), «общая (студенческая) масса»

(80%) и «антилидеры» (оставшиеся 10%). Лидерами являются те студенты, кто по собственной инициативе участвуют в различных социальным мероприятиях. Общую массу составляют студенты, которые либо вообще не участвуют в социальной деятельности, либо участвуют по каким-то личным причинам, не связанным непосредственно с целевыми установками социальной деятельности. В приведенной классификации антилидеры - это студенты, выступающие резко против участия в социальных проектах и соцмероприятиях в целом.

При этом все студенческие социальные программы, как показывает практика, направлены как раз на те 10% лидеров, которые активно участвуют в программных мероприятиях поддержки добровольческих безвозмездных инициатив, волонтёрского движения и социального предпринимательства. Для повышения интереса к институту социального предпринимательства подобный подход оправдывает себя на начальных этапах внедрения социальных проектов; но к настоящему моменту период ознакомления с институтом прошел и наступил период активной работы с основной студенческой массой, составляющей 80% от всего сообщества. При этом не следует выпускать из виду и антилидеров социальных инициатив для того, чтобы используя их пассионарный потенциал, превратить их из «противоборцев» в инициаторов новых социальных программ.

Проведенный анализ социальных инициатив, реализованных в российских вузах, показал, что несмотря на широкое поощрение социальной деятельности как на уровне страны, так и на уровне вуза, развитие волонтерского движения, возрождение студенческих строительных и педагогических отрядов, студенты не спешат активно вливаться в поток социального движения. Отмечено, что в настоящее время на рынке труда сформировался спрос на специализированных молодых специалистов - выпускников высших учебных заведений, обладающих при этом надпрофессиональными компетенциями [9, 9, 11, 12]. Законы рыночной экономики при этом диктуют формирование рынка предложения. При этом основной проблемой, с которой сталкиваются работодатели при приеме на работу молодых специалистов, является та, что российские вузы выпускают на рынок кадры, обладающие серьезной теоретической основой, знаниями по специальности, однако при этом вузы не отвечают за надпрофессиональное развитие выпускников. Но только в случае рассмотрения названных составляющих подготовки выпускников комплексно, системно, мы можем говорить о специалисте, соответствующем запросу современного рынка труда в условиях цифровизирующейся и глобализирующейся экономики.

Какие же инструменты развития надпрофессиональных компетенций могут в настоящее время предложить российские учебные заведения? Прежде всего, это инструментарий функционирования института социальной деятельности. К нему относятся программные мероприятия в рамках волонтерства, реализации различных социальных проектов с возможностью, в том числе, участия в бизнес-проектах [6]. Помимо того, что участие в подобных мероприятиях, расширяет кругозор студентов, на участников возлагается определенная доля ответственности, накладывается дополнительная нагрузка, подразумевающая формирование умений работать в команде. Перечисленные аспекты определяют причину высокой заинтересованности российских вузов в развитии структуры центров социальной работы, волонтерства и дополнительной внеучебной занятости студентов, в том числе посредством возрожденной советской системы формирования студенческих строительных отрядов (ССО).

В 1991 г., после роспуска молодежной организации ВЛКСМ, центральный штаб ССО в нашей стране прекратил свое существование. Однако в 2003 году вновь была создана общественная организация «Российские Студенческие Отряды», на базе которой деятельность ССО принимает все более масштабный характер. На сегодняшний день в стройотрядах задействованы около 80 000 студентов по всей стране. Наиболее активно проявляют себя в данном движении такие регионы, как Алтайский край, Воронежская, Ростовская, Свердловская, Челябинская области, Красноярский край и Санкт-Петербург. ССО как вид внеучебной студенческой деятельности набирают в настоящее время все большую популярность; и это вполне оправдано, так как участие студента на стройках инфраструктурных объектов интересно ему с двух точек зрения: во-первых, финансовая составляющая участия в ССО в виде начисляемой заработной платы, во-вторых, это нестандартное времяпрепровождение, позволяющее выработать коммуникативные навыки и получить, в определенной мере, межотраслевые знания.

С другой стороны, со стороны подрядчика/заказчика проявляется интерес к возможности получения рабочей силы «оптом» для решения вопросов обеспечения трудовыми ресурсами участков работ, не требующих высокой квалификации. Есть еще и третий участник процесса - вуз, который, благодаря подобным проектам, получает возможности социализации и формирования ряда надпрофессио- нальных компетенций у обучающихся. Однако, при опросе непосредственно студентов-участников мероприятий в рамках социального движения выявляется ряд моментов, которые в дальнейшем требуют дополнительной проработки. Например, студенты отмечают, что многие мероприятия социальной направленности зачастую диктуют необходимость присутствия на них студентов во время проведения аудиторных занятий при том, что большинство преподавателей весьма негативно относится к пропускам учебных аудиторных часов независимо от причины.

Кроме того, студенты – действующие резиденты бизнес-инкубатора СПбГЭУ отмечают, что в ряде реализуемых бизнес-проектов не уделяется особого внимания проектам, подпадающим под целевые установки социального предпринимательства. Инвестирование, как правило, получают экономически эффективные и быстроокупаемые проекты. Ещё одна проблема состоит в том, что многие социальные проекты, как сформулировали студенты, «легко придумать, но сложно и дорого реализовать, и часто хорошая идея не может найти своё воплощение в жизни».

Волонтерство в рамках событийных проектов характерно, в основном, для больших городов. Примером здесь может служить Санкт-Петербургский государственный экономический университет, организовавший масштабное волонтерское движение из 800 человек к Олимпиаде 2014, а так же подготовивший добровольцев к Кубку Конфедераций 2017 и организовавший структурированную добровольческую деятельность студентов к Чемпионату Мира по футболу в 2018 году. Другим положительным примером может служить центр привлечения волонтеров Кубанского государственного технологического университета «Политехник», насчитывающий около 1000 человек-членов, который был создан с целью организации безвозмездной молодежной помощи в подготовке к сочинской Олимпиаде; и в котором в настоящее время регулярно проводится «школа актива» с целью разработки и реализации программных мероприятий по нескольким волонтерским проектам социальной направленности.

Непосредственно в самом Сочи организован «Центр подготовки волонтеров FORWARD» на базе Сочинского государственного университета, готовый предоставил помощь в подготовке и проведении широкого ряда спортивных, деловых и культурных общественных мероприятий посредством делегирования 2000 студентов-волонтеров. Привлечение добровольцев в члены центра FORWARD началось еще в период подготовки к Олимпиаде, но и после ее окончания резиденты центра активно участвовали в подготовке и проведении Кубка Конфедераций в 2017 г. и Чемпионата Мира по футболу в 2018 г.

К проведению Чемпионата Мира по футболу были также мобилизованы силы волонтерского центра «Прорыв-ВолГУ» – структурного подразделения Волгоградского государственного университета, включающего 1000 человек-резидентов, начавших свою волонтерскую деятельность в рамках данного центра задолго до чемпионата по инициативе отделений воспитательной работы вуза. В ВолГУ уделяется много внимания всестороннему развитию обучающихся, но в настоящее время социальное движение становится все более актуальным. Центры волонтерских движений с ярко выраженной социальной и культурной направленностью были сформированы в Твери, где в целом региональная инфраструктура поддержки волонтерского движения активно развивается. Тверь регулярно принимает ряд волонтерских слетов, что благоприятно сказывается и на туристической составляющей предпринимательской среды. В качестве примера и ядра притяжения студенческого волонтерского движения в регионе можно привести Тверской государственный технический университет.

Список российских вузов, в которых организованы и успешно функционируют центры волонтерских движений социальных направлений можно расширить посредством включения в него Кубанского государственного университета, Амурского государственного университета, Кемеровского государственного университета и т.д. Таким образом, география социального движения студентов российских вузов весьма обширна, при этом вузы с разным количеством обучающихся и разным бюджетом стараются в силу возможностей уделять должное внимание внеучебной социальной деятельности студентов, имея в виду, кроме всего прочего, и практику формирования надпрофессиональных компетенций у обучающихся.

Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время проходит очень важный период изменения психологии людей и разворота всех сфер жизни, в том числе и образования, в сторону заботы о позитивном развитии факторов окружающей среды, переориентации человеческого сознания от заботы о личной выгоде к заботе об общественных благах и окружающих [10]. Указанный процесс проходит медленно, но формирует общественный заказ целенаправленного развития соответствующих надпрофессиональных компетенций у студентов российских учебных заведений.

Список литературы Повышение роли и развитие направлений социального предпринимательства в студенческой среде российских вузов

- Бездудная А.Г. Тенденции развития высшего образования США и России//Экономическое возрождение России. 2008. № 1 (15). С. 41-49.

- Бездудная А. Г. Концепция образовательной деятельности на новом этапе развития университетского образования//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2009. № 1 (28). С. 267-269.

- Боркова Е.А. Институциональные аспекты организации малого бизнеса в России. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. 110 с.

- Борнштейн Д. Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила новых идей. М.: Альпина Паблишер, 2015.

- Крыжановская О.А., Некипелова А.С., Рушкова А.В. Развитие интеллектуального капитала в условиях структурных трансформаций экономики//Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 2 (36). С. 21-27.