Повышение спортивных результатов юных пловцов и гимнасток включением дополнительного комплекса вестибулярных тренировок

Автор: Коркмазов М.Ю., Ленгина М.А., Коркмазов А.М., Дюндик В.А., Юсова Ю.В.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: повысить результативность тренировочного процесса путем включения дополнительного вестибулярного комплекса в тренировки юных гимнасток и пловцов. Материалы и методы. Исследование проводилось на клинической базе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России с сентября 2023 по май 2024 года в г. Челябинске. Было обследовано 37 спортсменок-гимнасток, занимающихся художественной гимнастикой (1-я группа), и 32 спортсмена-пловца (2-я группа). Возраст детей составлял 10–14 лет. В зависимости от вида тренировочного процесса и включения в него комплекса вестибулярной тренировки каждая группа была разделена на две подгруппы. До и после тренировочного процесса была проведена вестибулометрия. Результаты. Детализация величин показателей смещения центра давления в сагиттальной и во фронтальной плоскостях при зрительном контроле (3,72 и 3,45 мм соответственно) и его выключении (4,53 и 4,68 мм соответственно) позволило выявить точки приложения для разработки дополнительного комплекса вестибулярной тренировки. Выявлена тенденция к уменьшению показателя площади эллипса при выключении зрительного контроля у юных спортсменок-гимнасток на 36,8 %, у спортсменов-пловцов на 33,5 % при контроле зрения и 34,8 % – при его выключении соответственно. Уменьшение разброса колебаний (тремора) отмечается у пловцов на 28,7 %, у гимнасток – на 24,1 % соответственно. Заключение. Включение дополнительного вестибулярного комплекса в тренировки юных спортсменок-гимнасток и пловцов позволяет повысить результативность тренировочного процесса.

Тренировочный процесс, результативность, вестибулярные тренировки, гимнастика, плавание

Короткий адрес: https://sciup.org/147247683

IDR: 147247683 | УДК: 616.281:796.07 | DOI: 10.14529/hsm240401

Текст научной статьи Повышение спортивных результатов юных пловцов и гимнасток включением дополнительного комплекса вестибулярных тренировок

М.Ю. Коркмазов1,2, , М.А. Ленгина1, , А.М. Коркмазов1, , В.А. Дюндик1, , Ю.В. Юсова1, ,

M.Yu. Korkmazov1,2, , M.A. Lengina1, , A.M. Korkmazov1, , V.A. Dundik1, , Yu.V. Yusov1, ,

Введение. Одной из задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» является мотивация для занятий спортом каждого. Профессиональная спортивная мотивация – это победа в соревнованиях при систематическом совершенствовании личных результатов. Требования и условия выполнения норм для присвоения спортивного разряда и званий согласно нормативным документам имеют тенденцию к постоянному усложнению. Во всех видах спорта, которые связаны с движением и перемещениями спортсмена в пространстве, угловое и прямолинейное ускорение оказывают постоянное воздействие на вестибулярный аппарат [3, 24]. Функционирование «органа равновесия», его устойчивость к адекватным раздражителям обеспечивает результативность тренировочного процесса. Осознания изменений положения головы и туловища в пространстве, вестибулосенсорные реакции являются результатом взаимодействия между ядрами вестибулярного анализатора и височной долей коры головного мозга, вестибуло-кортикальных связей [8, 12]. Нарушение физиологии вестибулосенсорной реакции формирует головокружение, которое возникает при неустойчивости вестибулярного анализатора [21, 22]. Поддержание туловища в пространстве обусловлены связями между вестибулярным аппаратом и мозжечком, глазодвигательной мускулатурой и мышечным тонусом туловища, шеи и конечностей, вестибулосома-тическими реакциями. Нарушения равновесия во время тренировочных нагрузок указывают на необходимость дальнейших тренировок вестибулярного анализатора [4]. Вестибуло-вегетативные реакции, появляющиеся в результате взаимодействия ядер вестибулярного анализатора и ретикулярной формации, носят адаптационный характер, могут проявляться рвотой, тошнотой, изменением ритма дыха- ния, учащением сердцебиения и являются признаками того, что вестибулярный анализатор нуждается в постоянных тренировках [4, 19]. Ежедневный тренировочный процесс позволяет минимизировать проявление вести-булогенных реакций за счет укрепления стойких физиологических взаимоотношений между вестибулярным аппаратом и другими сенсорными системами [9, 24]. Для того чтобы успешно развивать сложные пространственные движения, спортсменам необходима постепенная адаптация вестибулярного аппарата к выполняемым упражнениям с поэтапным системным усложнением тренировок [4, 22]. Сложные элементы художественной гимнастики сопровождаются вращательными движениями, сменой положения тела при их выполнении, изменением скорости и направлений передвижений [17, 18, 20]. Статические равновесные элементы выполняются с фиксацией позы около трёх секунд при разных положениях тела – с подъёмом ноги назад, в кольцо, в сторону, наклоняя туловище в различные стороны. Динамические равновесные упражнения присутствуют, подразумевают статические, но с выполнением движения спортсмена вокруг продольной оси, переступая пяткой при опоре на полупальцы [2]. Вращения и прыжки совершаются вокруг трёх взаимно перпендикулярных осей: фронтальной – кувырки и перевороты назад и вперёд, сагиттальной – перевороты в сторону и продольной – повороты, исполняемые в стойках на одной или обеих ногах – это так называемые повороты с опорой. Таким образом, вестибулярный анализатор получает тем большую нагрузку, чем насыщеннее вращательными движениями гимнастическая композиция. В современных постановках гимнасток, имеющих высокую квалификацию, преобладают одноимённые повороты с опорой и вращательные элементы, исполняемые вокруг фронтальной оси. Из этого следует, что сагиттальный и горизонтальный полукружные каналы подвергаются большей нагрузке в отличие от других отделов вестибулярного аппарата. Однако лучше гимнастки выполняют упражнения, включающие вращения вокруг сагиттальной и фронтальной осей, что достигается благодаря высокой тесной связи между фронтальным и сагиттальным полукружными каналами, гладкие колена которых слиты в общее колено [14].

Недостаточная устойчивость у гимнасток вестибулярного аппарата при выполнении сложной структуры движений ведёт к заметным расстройствам координации ног и рук во время выполнения элементов, следствием которых могут являться травмы, вывихи и переломы [4, 11, 13, 22].

«Орган равновесия» пловцов-спортсменов подвергается нагрузке вследствие уменьшения веса, гидроневесомости и горизонтального положения тела в воде, отсутствия опоры, что сопровождается трудностью сохранения пространственной ориентации и значительной перестройкой координации движений [5]. Гипорефлексия вестибулярного анализатора в воде в условиях большой свободы для перемещения тела, присутствия вращений, инерции, гидродинамических сил сопротивления, низкой эффективности ударных действий руками и ногами будет проявляться нарушением динамического и статического равновесия, нарушением ориентации в пространстве и координации движений в воде даже при наличии высокой технической подготовки [1, 4, 5]. Наглядным подтверждением вышесказанного является положительное влияние на тренировку вестибулярного анализатора и улучшение равновесия пловцов, наиболее физиологически оптимальной температуры воды в бассейне, многократные повороты головы спортсмена во время вдоха и выдоха [12, 19]. Таким образом, чтобы добиться спортивных успехов, необходима одновременная эффективность вестибулярных, мышечных и дыхательных тренировок [1, 7, 23, 24].

Немаловажное значение для повышения тренированности спортсмена имеет общее физиологическое состояние организма и резистентность к воздействию неблагоприятных факторов. Так, например, игнорирование воздействия резких перепадов температур, длительные тренировки на холоде, несоблюдение мер предосторожности во время вспышек острых респираторных инфекций и гриппа могут спровоцировать простудные заболевания [6, 19]. Важным в этом контексте является высокий риск возможных обострений хронических заболеваний у спортсменов, на лечение которых и полное восстановление здоровья требуется более длительное время [10, 15]. Из этого следует, что необходимо всегда учитывать физиологию функционирования органа равновесия в данных видах спорта и корректно определять дополнительные составляющие комплекса вестибулярных тренировок для улучшения показателей динамики тренировочного процесса.

Цель: повысить результативность тренировочного процесса путем включения дополнительного вестибулярного комплекса в тренировки юных гимнасток и пловцов.

Материалы и методы. Исследование проводилось в рамках поликлинического приема на клинической базе кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России с сентября 2023 по май 2024 года (г. Челябинск).

Было обследовано 37 спортсменок-гимнасток, занимающихся художественной гимнастикой, из которых 5 имели звание кандидат в мастера спорта России, 7 обследуемых подтвердили 1-й спортивный разряд, 12 детям был присужден 2-й спортивный разряд, 13 спортсменов имели 3-й спортивный разряд, и 32 спортсмена-пловца, из которых 3 юноши со званием кандидат в мастера спорта России, 4 детей имели 1-й спортивный разряд, 13 обследуемых – 2-й спортивный разряд, 12 детей с 3-й спортивным разрядом. Возраст спортсменов – от 10 до 14 лет.

Критериями включения являлись отсутствие вестибулярных нарушений, способных повлиять на результаты исследования. Критерии невключения: наличие заболеваний опорно-двигательного аппарата или травм оториноларингологического профиля (отиты, синуситы, острые воспалительные заболевания глотки и гортани), возникновение дезориентации в процессе выполнения вестибулярного комплекса упражнений. Клиническое исследование было проведено с учетом юридических и этических принципов медико-биологического исследования человека (выписка из протокола заседания этического комитета ФГБОУ ВО «ЮУГМУ» № 14 от 28.12.2020). Вестибулометрия проводилась с помощью компьютерной стабилометрии с использованием портативного стабилометрического комплекса «Стабилан-01-2» до и после проведения курсового комплекса дополнительной вестибулярной тренировки. Обследуемым был включен адаптированный к виду спортивной нагрузки комплекс физических упражнений – отдельно для спортсменок-гимнасток и спортсменов-пловцов, – который выполнялся в течение 3 месяцев. Оценке подвергались следующие показатели функционирования 10

вестибулярного анализатора: «средний разброс» колебаний тела с контролем зрения и при его выключении, разброс по сагиттальной и фронтальной плоскостям с контролем зрения и при выключении зрительного контроля, площадь эллипса и показатель оценки движений. У всех исследуемых отсутствовали активные жалобы со стороны ЛОР-органов.

Всем юным спортсменам в соответствии с отечественными согласительными документами по отоневрологическому статусу пациентов был проведен весь комплекс физикального обследования.

Исследование функции вестибулярного анализатора проводилось на статической ста-билометрической платформе «Стабилан-01-2» (производство ОАО «Ритм», Россия). Изменения центра тяжести регистрировались с помощью встроенных датчиков, сигнал от которых был преображен в виде графического изображения на экране компьютера [15].

Методика оценки поддержания вертикальной позы с контролем зрения и при его выключении была следующей: испытуемый вставал на стабилометрическую платформу с расположением стоп соответственно нанесенной на платформу координатной сетке, руки опущены вдоль тела. Пробы выполнялись с открытыми и закрытыми глазами, для отвлечения внимания от выполнения пробы испытуемому предлагалось сосчитать специальные сигналы в виде ударов в барабан. Длительность проведения компьютерной стабиломет-рии составляла 60 с и включала 3 теста: тест Ромберга (20 с), тест с открытыми глазами (20 с) и тест с закрытыми глазами (20 с) [15].

Результаты исследования и их обсуждения. При проведении отоневрологического осмотра юных спортсменов было выявлено отсутствие спонтанного нистагма в девяти положениях взора, саккад в тесте плавного слежения, отклонений при выполнении проб Ромберга и Бабинского – Вейля, четкое выполнение шагового теста Унтерберга, теста фланговой походки, статодинамических и ста-токоординаторных проб, включающих указательную пробу Барани и пальценосовую пробу. Head-thrust test (HTT) и Head-shake test (HST) подтвердили норморефлексию обоих лабиринтов обследуемых.

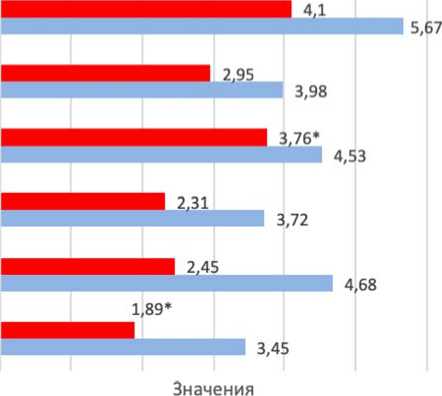

Увеличение «среднего разброса» колебаний тела (до 5,67 мм) свидетельствовало о снижении устойчивости спортсменок-гимнасток (рис. 1). Важно отметить, увеличение разброса

Показатели компьютерной стабилометрии спортсменов-гимнасток

Средний разброс при выключении зрительного контроля, мм

Средний разброс с контролем зрения, мм

| Разброс по сагиттальной плоскости при выключении f! зрительного контроля, мм го СП

Разброс по сагиттальной плоскости с контролем с зрения, мм

Разброс по фронтальной плоскости при выключении зрительного контроля, мм

Разброс по фронтальной плоскости с контролем зрения, мм

-

■ Через 3 месяца применения комплекса адаптированной вестибулярной тренировки

-

■ До вестибулярной тренировки

Рис. 1. Показатели компьютерной стабилометрии юных гимнасток Fig. 1. Force platform measurements in gymnasts

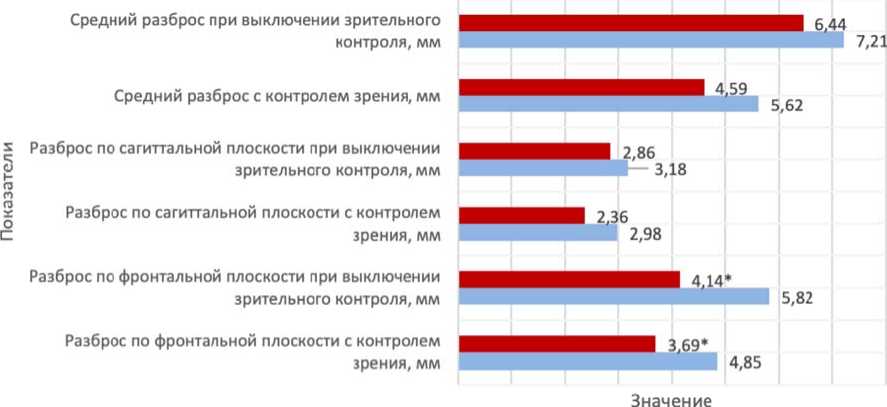

Результаты компьютерной стабилометрии спортсменов-пловцов

-

■ Через 3 месяца применения комплекса адаптированной вестибулярной тренировки

-

■ До вестибулярной тренировки

Рис. 2. Показатели компьютерной стабилометрии юных спортсменов-пловцов

Fig. 2. Force platform measurements in swimmers во фронтальной плоскости без контроля зрения может являться причиной потерь предметов при кувырках и переворотах с фиксацией зрения на движущемся предмете. Повышение показателя разброса в сагиттальной плоскости с контролем зрения объясняет неудачное выполнение «поворота с опорой» – на одной или обеих ногах в сторону. Детализация величин показателей смещения центра давления в сагиттальной и во фронтальной плоскостях при зрительном контроле (3,72 и 3,45 мм соответственно) и его выключении (4,53 и 4,68 мм соответственно) позволило выявить точки приложения для разработки дополнительного комплекса вестибулярной тренировки.

Выраженный средний разброс (до 7,21 мм) обусловлен более значимым колебанием центра тяжести спортсмена-пловца во фронтальной плоскости при зрительном контроле и его выключении (4,85 и 5,82 мм соответственно) по сравнению с сагиттальной плоскостью (2,98 и 3,18 мм соответственно). Вероятно, это связано с постоянным горизонтальным положением тела в воде и многократными поворотами головы во время тренировок (рис. 2).

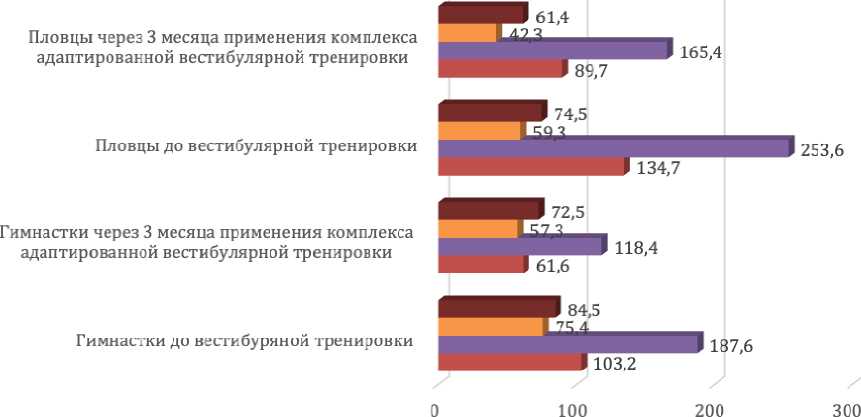

По результатам проведения компьютерной стабилометрии на фоне включения адаптиров а нного вестибулярного комплекса на протяж е нии 3 месяцев выявлена четкая т е нденция к уменьшению показателя площади эллипса при выключении зрительного контроля у юных спортсменок-гимнасток на 36,8 % (величина данного значения до начала вест и булярных тренировок была приравнена к 187,6 мм2; по завершении, спустя 3 м е сяца, данный показатель уменьшился до 118,4 мм2) (рис. 3). У гимн а сток данных показатель исходно ниже относительно пловцов, п о скольку он отражает рабочую поверхность опоры. Абсо л ютно все гимнастические элементы выполняются «на полупальцах», что снижает площ а дь соприкосновения стоп спортсмена с поверхностью, н а которой он находится, и тем самым затрудн я ет вертикализацию гимнастки. В ключение адаптированного вестибулярного комплекса снизило исходные значения площади эллипса пловцов на 33,5 % при контроле зрения со 134,7 до 89,7 мм2 и на 34,8 % – с 253,6 до 165,4 мм2 при его выключении соответственно. Улучшения статодинам и ческого и с татокоор-

Результаты компьютерной стабилометрии спортсменов-гимнасток и спортсменов-пловцов

■ Оценка движения при выключении зрительного контроля, ус.ед.

■ Оценка движения с конролем зрения, ус.ед.

■ Площадь эллипса при выключении зрительного контроля, мм2

■ Площадь эллипса с контролем зрения, мм2

Рис. 3. Показатели компьютерной стабилометрии юных спортсменок-гимнасток и спортсменов-пловцов Fig. 3. Force platform measurements in gymnasts and swimmers

Таблица 1

Table 1

|

№ |

Исходное положение (И. п.) |

Методика выполнения |

Режим дозирования и темп выполнения |

|

1 |

Стоя, стопы ног сомкнуты, руки опущены вдоль тела, голова неподвижна, взгляд прямо |

|

Темп медленный. Голова неподвижна. 6 подходов |

|

2 |

Стоя, стопы ног сомкнуты, руки опущены вдоль тела, голова неподвижна, взгляд прямо |

|

Темп медленный. Голова неподвижна. 6 подходов |

|

3 |

Стоя, стопы ног сомкнуты, голова неподвижна, взгляд сфокусирован на указательном пальце вытянутой правой руки |

|

Темп медленный. 6 подходов |

|

4 |

Стоя, стопы ног сомкнуты, голова неподвижна, взгляд сфокусирован на указательном пальце вытянутой правой руки |

|

Темп медленный. 6 подходов |

|

4 |

Стоя, стопы ног сомкнуты, одна рука вытянута в сторону, другая рука держит булаву в горизонтальной плоскости |

1 – бросок булавы на высоту роста спортсмена 2 – ловля предмета той же рукой |

Упражнение выполняется на счет 1–2. Темп произвольный. Постараться поймать предмет. Вращение на одном месте. 6 раз |

|

5 |

Сидя, ноги развернуты в бедрах, стопы сомкнуты – стопа к стопе, ладонями обхватываем стопы, локти отведены в стороны |

|

Упражнение выполняется на счет 1–2–3 Темп произвольный. 4 раза |

|

6 |

Сидя, ноги развернуты в бедрах, стопы сомкнуты – стопа к стопе, ладонями обхватываем стопы, локти отведены в стороны |

|

Упражнение выполняется на счет 1–2–3 Темп произвольный. 4 раза |

|

7 |

Стоя, одна нога поднята назад и фиксируется рукой до касания головы стопой, опорная нога – на полупальцах, вторая рука отведена в сторону |

1 – И. п. 2 – Поворот туловища на 360° 3 – И. п. |

Темп произвольный. Поворот выполнять, стоя на полупальцах на одном месте. Опорная нога прямая, спина ровная. 6 раз |

Адаптированный комплекс вестибулярной тренировки для спортсменок-гимнасток

Vestibular training protocols for female gymnasts

динаторного контроля у гимнасток на 24,1 % визуализирует динамика показателя оценки движения при зрительном контроле с исходного 75,4 до 57,3 усл. ед. и выключении контроля зрения на 14,2 % – с 84,5 до 72,5 усл. ед. соответственно. Уменьшение разброса колебаний (тремора) отмечается у пловцов на

-

17,6 % (с 74,5 до 61,4 усл. ед.), при отсутствии контроля зрения и на 28,7 % – при зрительном контроле (с 59,3 до 42,3 усл. ед.).

Учитывая особенности функционирования вестибулярного аппарата юных спортсменов, разработали адаптированный комплекс вестибулярных тренировок (табл. 1, 2).

Таблица 2

Table 2

|

№ |

Исходное положение (И. п.) |

Техника выполнения |

Рекомендации к выполнению |

|

1 |

Стоя на одной ноге, при согнутом положении в коленном суставе, удерживаемся руками |

|

Темп медленный. Голова неподвижна. 6 подходов |

|

2 |

Стоя на одной ноге, при согнутом положении в коленном суставе, удерживаемся руками |

|

Темп медленный. Голова неподвижна. 6 подходов |

|

3 |

Стоя, стопы ног на ширине плеч, голова неподвижна, взгляд сфокусирован на указательном пальце вытянутой правой руки |

|

Темп медленный. 6 подходов |

|

4 |

Стоя, стопы ног на ширине плеч, голова неподвижна, взгляд сфокусирован на указательном пальце вытянутой правой руки |

|

Темп медленный. 6 подходов |

|

5 |

Стоя, опора на одну ноге, руками удерживаемся |

|

Темп медленный. 6 подходов. 1–2–3–4 – медленный поворот головы назад через правое плечо с фиксацией предмета, 5–6–7–8 – возврат в исходное положение |

|

6 |

Стоя, опора на одну ноге, руками удерживаемся |

|

Темп медленный. 6 подходов. 1–2–3–4 – медленный поворот головы назад через левое плечо с фиксацией предмета, 5–6–7–8 – возврат в исходное положение |

|

7 |

Присев на согнутые в коленях ноги, удерживать опорную ногу на носке, руки на поясе |

1 – И. п. 2 – поворот туловища на 180° вокруг точки опоры 3 – И. п. Поменять опорную ногу |

Темп произвольный. Спина прямая. Голову держать прямо, смотреть перед собой. 6 раз |

Адаптированный комплекс вестибулярной тренировки для юных спортсменов-пловцов

Vestibular training protocols for swimmers

Заключение. Развитие способности высоко и точно выполнять вращения в разных направлениях, сохранять равновесие во время приземления, совершать сложные элементы в пространстве, фиксируя при этом взгляд на постоянно движущемся предмете – залог успеха в художественной гимнастике. Значительная перестройка координации движе- ний пловцов при отсутствии опоры, в условиях гидроневесомости невозможна без безупречной пространственной ориентации. Включение дополнительного вестибулярного комплекса в тренировки юных спортсменок-гимнасток и пловцов позволяет повысить результативность тренировочного процесса.

Список литературы Повышение спортивных результатов юных пловцов и гимнасток включением дополнительного комплекса вестибулярных тренировок

- Волкова, Л.М. Использование элементов гидропогружения для тренировки будущих специалистов авиации / Л.М. Волкова // Ученые записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 6 (196). – С. 77–80. DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.6.p77-80

- Гусева, Е.В. Динамика статического равновесия спортсменок 6–10 лет в художественной гимнастике / Е.В. Гусева // Соврем. наукоемкие технологии. – 2021. – № 5. – С. 170–174. DOI: 10.17513/snt.38676

- Зиамбетов, В.Ю. Развитие вестибулярного аппарата студентов с использованием физических упражнений из единоборств / В.Ю. Зиамбетов // Психол.-пед. и мед.-биолог. проблемы физ. культуры и спорта. – 2019. – Т. 14, № 1. – С. 191–197. DOI: 10.14526/2070-4798-2019-14-1-191-197

- Коркмазов, М.Ю. Необходимость дополнительных методов реабилитации больных с кохлео-вестибулярной дисфункцией / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина // Вестник оториноларингологии. – 2012. – № S5. – С. 76–77.

- Коркмазов, А.М. Методы коррекции функциональных нарушений фагоцитов и локальных проявлений окислительного стресса в слизистой оболочке полости носа с использованием ультразвуковой кавитации / А.М. Коркмазов, М.Ю. Коркмазов // Рос. иммунол. журнал. – 2018. – Т. 12, № 3. – C. 325–328. DOI: 10.31857/S102872210002404-9

- Коркмазов, М.Ю. Оценка клинической эффективности фитотерапевтического лекарственного препарата в лечении и профилактике рецидивов острых риносинуситов у детей г. Челябинска / М.Ю. Коркмазов, К.С. Зырянова, А.С. Белошангин // Мед. совет. – 2016. – № 7. – С. 90–93. DOI: 10.21518/2079-701X-2016-07-90-93

- Лечение и профилактика различных форм ларингита на фоне острых респираторных инфекций / М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина, А.М. Коркмазов и др. // Мед. совет. – 2022. – Т. 16, № 8. – С. 79–87. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-8-79-87

- Марьенко, И.П. Объективная оценка спонтанных и индуцированных вестибулосенсорных реакций / И.П. Марьенко, С.А. Лихачев, И.С. Гурский // Оториноларингология. Восточная Европа. – 2019. – Т. 9, № 3. – С. 277–285.

- Особенности альтернативного воздействия импульсного шума на кохлеарный анализатор у спортсменов: прогноз, методы коррекции и профилактики / М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. – 2021. – Т. 21, № 2. – С. 189–200. DOI: 10.14529/hsm210223

- Причинно-следственные факторы развития полипозного риносинусита / М.Ю. Коркмазов, Е.Л. Казачков, М.А. Ленгина и др. // Рос. ринология. – 2023. – Т. 31, № 2. – С. 124–130. DOI: 10.17116/rosrino202331021124

- Серебрякова, А.В. Влияние художественной гимнастики на физическое и эстетическое развитие человека / А.В. Серебрякова // Аллея науки. – 2023. – Т. 1, № 6 (81). – С. 1284–1289.

- Сышко, Д.В. Вегетативный компонент функции равновесия у спортсменов различных квалификаций / Д.В. Сышко, Г.Д. Савина, К.Д. Сышко // Педагогика, психология и мед.-биол. проблемы физ. воспитания и спорта. – 2011. – № 7. – С. 77–79.

- Черепов, Е.А. Спортизация физического воспитания как системообразующий хронотоп в здоровьеформирующем образовательном пространстве / Е.А. Черепов // Теория и практика физ. культуры. – 2016. – № 3. – С. 6–8.

- Чертихина, Н.А. Функциональная основа выполнения элементов художественной гимнастики, вызывающих вестибулярные реакции / Н.А. Чертихина // Ярослав. пед. вестник. – 2011. – Т. 2, № 3. – С. 110–113.

- Ширковец, Е. А. Вариативность клинико-лабораторных маркеров адаптации организма спортсменов высокой квалификации к тренировочным нагрузкам / Е.А. Ширковец, И.Л. Рыбина // Вестник спортивной науки. – 2018. – № 2. – С. 21–25.

- Эффективная антибактериальная терапия внебольничной оториноларингологической респираторной инфекции (клиническое описание) / М.Ю. Коркмазов, Н.В. Корнова, М.А. Ленгина и др. // Мед. совет. – 2022. – Т. 16, № 20. – С. 73–81. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-20-73-81

- Cherepov, E.A. Effectiveness of functional training during physical conditioning of students practicing martial arts / E.A. Cherepov, R.G. Shaikhetdinov // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16 (2), pp. 510–512.

- Cherepov, E. Effects of modern fitness technologies on physical qualities in students with locomotor disorders / E. Cherepov, V. Epishev, E. Terekhina // Minerva Ortopedica e Traumatologica. – 2018. – Vol. 69, Suppl. 1 (3), pp. 43–48. DOI: 10.23736/S0394-3410.18.03879-1

- Rosengren, S.M. The Contributions of Vestibular Evoked Myogenic Potentials and Acoustic Vestibular Stimulation to Our Understanding of the Vestibular System / S.M. Rosengren, J.G. Colebatch // Frontiers in Neurology. – 2018. – Vol. 9. – P. 481. DOI: 10.3389/fneur.2018.00481

- Shared attention for action selection and action monitoring in goal-directed reaching / A. Mahon, S. Bendžiūtė, C. Hesse, A.R. Hunt // Psychological Research. -2020. – Vol. 84, No. 2. – P. 313–326. DOI: 10.1007/s00426-018-1064-x

- The effect of individual parameters of mental health on the level of night sleep among female students / E. Cherepov, A. Eganov, Ye. Seisenbekov et al. // Journal of Physical Education and Sport. – 2022. – Vol. 22, iss. 7. – P. 1804–1809. DOI: 10.7752/jpes.2022.07225

- Vestibular Rehabilitation for Peripheral Vestibular Hypofunction: An Evidence-Based Clinical Practice Guideline: from the american physical therapy association neurology section / C.D. Hall, S.J. Herdman, S.L. Whitney et al. // Journal of Neurologic Physical Therapy. – 2016. – Vol. 40, No. 2. – P. 124–155. DOI: 10.1097/NPT.0000000000000120

- Vestibular evoked myogenic potentials in practice: Methods, pitfalls and clinical applications / S.M. Rosengren, J.G. Colebatch, A.S. Young et al. // Clinical Neurophysiology Practice. – 2019. – Vol. 4. – P. 47–68. DOI: 10.1016/j.cnp.2019.01.005

- Visual gravitational motion and the vestibular system in humans / F. Lacquaniti, G. Bosco, I. Indovina et al. // Frontiers in Integrative Neuroscience. – 2013. – Vol. 7. – P. 101. DOI: 10.3389/ fnint.2013.00101