Повышение точности аппроксимации экономических закономерностей полиномами высоких степеней с ограничением амплитуды вариаций

Автор: Трофимов В.В., Минаков В.Ф., Шаныгин С.И.

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Методология и инструментарий управления

Статья в выпуске: 2 (152), 2025 года.

Бесплатный доступ

Приведены подходы к формализованному описанию закономерностей изменения экономических показателей применительно к динамическим рядам и полям корреляции, в том числе многомерным. Модели строятся на основе полиномов высоких степеней с искусственным ограничением амплитуды колеблемости. Представлены теоретические предпосылки для оценивания чувствительности результирующих функций к количеству уровней управления, разработаны технологии введения ограничений, предложен аналог шкалы Чеддока как соотношение длин полуосей эллипса рассеивания.

Экономика, моделирование, временной ряд, поле корреляции, многомерное пространство координат, эллипс рассеивания

Короткий адрес: https://sciup.org/148331223

IDR: 148331223

Текст научной статьи Повышение точности аппроксимации экономических закономерностей полиномами высоких степеней с ограничением амплитуды вариаций

Цифровизация многих сфер экономики и общества в нашей стране и за рубежом привела к большей открытости национальных экономик, дала возможность подробно исследовать хозяйственные механизмы, поведение их структурных элементов, взаимовлияние факторов в текущей деятельности и тен-

ГРНТИ 06.39.21

EDN HQXBUT

Валерий Владимирович Трофимов – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры информатики Санкт-Петербургского государственного экономического университета. ORCID 0000-0002-3518-8192

Сергей Иванович Шаныгин – доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры статистики, учета и аудита Санкт-Петербургского государственного университета. ORCID 0000-0002-2131-0951

денции развития. Значительная часть экономической информации хранится и накапливается со временем в официальных национальных и международных организациях в виде динамических рядов типовых (общепринятых) показателей. Соответственно, большинство общедоступных баз экономических данных по форме организации представляют собой примерно трехмерные кубы, одно измерение которых содержит перечень элементов наблюдения (страны, регионы, отрасли, сектора экономики и т.п.), второе – перечень показателей, характеризующих их хозяйственную деятельность, третье – наименование периодов наблюдения (чаще всего – годы). Формирование запросов к этим базам данных достаточно простое и не требует предварительной подготовки пользователей, ответы баз на запросы также простые и обычно являются различными вариантами сечений указанного куба.

Обработка большинства экономических данных обычно предполагает формализованное описание их с минимальными потерями информативности и выявление, по возможности, тех или иных закономерностей. Как показывает практика, в основном наиболее востребованными в экономической области являются относительно простые оценочные модели, а наиболее удобными формами представления данных для экспертного анализа – совокупности графиков на плоскости: динамики показателей, структурных диаграмм, различного вида двумерных полей корреляции и т.д.

При экспертном анализе зависимостей между показателями на плоскости в экономических системах часто возникает необходимость в получении аппроксимирующей функции и построении графика, максимально приближенного к наблюдаемым точкам на координатных осях. Традиционно в таких случаях используют сплайны или полиномы высоких степеней. Уравнения сплайнов удобны не для всех видов моделирования и анализа, требуют использования специализированного программного обеспечения и некоторых навыков у эксперта-исследователя. Полиномы более универсальны, требуют меньшей квалификации у эксперта, их уравнения проще по сравнению со сплайнами.

При этом полиномы высоких степеней также почти хорошо проходят через большинство наблюдаемых точек на графике или близки к ним, коэффициент аппроксимации (детерминации) обычно близок к единице, для их построения можно использовать многие компьютерные инструментальные средства, в том числе широко распространенные. Рассмотрим подходы к применению полиномиальных моделей для описания закономерностей в экономических системах.

Анализ литературы

Методам построения моделей экономических систем и протекающих в них процессов посвящено большое количество научных трудов. В частности, в публикациях [8; 10] исследованы математические способы повышения качества отображения наблюдаемых зависимостей между экономическими показателями. Предложены подходы к выбору метода аппроксимации, применению для этих целей полиномиальных функций, а также нелинейных функций, обладающих заданными дифференциальными свойствами. Подходы базируются на методах регрессионного анализа и теории экспериментов, рассмотрены использование одно- и многофакторных уравнений и применимость требований о прохождения аппроксимирующих графиков функций вблизи узловых точек. В результате сделаны выводы об увеличении точности моделей и статистической значимости их параметров, об улучшении адекватности описания выявленных закономерностей.

В статьях [7; 9] проанализированы подходы к совершенствованию применения математических методов в экономических исследованиях. Выполнена классификация инструментария для прогнозирования ситуаций в отраслях и регионах страны, очерчены примерные границы применимости методов и сформулированы рекомендации по выбору последних. Представлен возможный инструментарий для решения задач координации в рамках индустриальных моделей стратегического управления экономикой, интеграции промышленных предприятий в экосистемы. Оценено соотношение теории экосистем и теории фирмы в современном мире, предложены направления развития в этом плане теоретических аспектов менеджмента.

В работах [5; 6] рассмотрены приемы моделирования сложных хозяйствующих систем в условиях цифровой трансформации национальной и мировой экономик. В качестве базы использован опыт подобных исследований ученых разных стран, сопоставлены зарубежные и отечественные наработки в этой области, выполнено их обобщение. Учитывая, что значительная часть первичной экономической информации обычно представлена в виде временных рядов, уделено внимание структуре таких рядов и ее влиянию на построение прогнозов. Рекомендованы статистические методы краткосрочного прогнозирования развития экономических систем, отмечена роль эконометрических тестов в моделировании, обращено внимание на необходимость обеспечения информативности моделей и их полезности.

В статьях [1; 4] представлены отдельные прикладные аспекты моделирования в сфере экономики. В качестве результирующих индикаторов выбраны статистические параметры достижений страны в области науки и инноваций и характеристики налоговой системы. При построении моделей апробированы нелинейные методы аппроксимации, анализ причинно-следственных цепочек, а также методы, основанные на графовом структурировании связей между факторами, формировании и проверке семейств гипотез. Рассмотрены подходы к решению краевых задач при выявлении границ параметров кризисных ситуаций в экономике в контексте налоговых механизмов, сделаны попытки описания поведения налогоплательщиков в благоприятные и в нетиповые (кризисные) периоды. Разработаны рекомендации для построения краткосрочных моделей экономического развития в общенациональном и региональном аспектах.

В статьях [2; 3] приведен инструментарий исследования временных рядов экономических показателей методами сплайн-моделирования. Рассмотрены приемы выявления неявных (скрытых) закономерностей путем анализа поведения первой, второй и далее производных от первичных функций времени. Рекомендовано применение кубических сплайнов для этих целей, а также для выявления корреляций между первичными показателями и их производными. Проанализированы недостатки подходов на основе метода наименьших квадратов, приводящих к потерям информации из-за чрезмерного сглаживания наблюдаемых временных закономерностей. Сделаны предположения о возможности применения методов сплайн-моделирования для выявления и описания изменчивостей в корреляции между показателями и повышению на этой основе точности моделирования и прогнозирования развития экономических систем.

В монографии [11] проанализированы способы построения моделей развития национальных экономик на примере Республики Таджикистан. Исследованы вопросы устойчивости такого развития в контексте эволюционно-синергетической результативности на основе принципов системного подхода. Рассмотрены инструменты выявления факторов, обуславливающих указанную устойчивость, и их взаимовлияние. Предложены подходы к описанию подобных стратегических процессов моделями векторных авторегрессий и приемы решения задач обеспечения устойчивости национальной экономической системы. Отмечена возможность применения сценарных методов управления с использованием симуляционных инструментов моделирования на макроэкономическом уровне.

Обобщая эти и другие публикации, можно констатировать, что проблемам формализованного описания и инструментального анализа экономических систем исторически посвящены труды многих ученых, однако до настоящего времени существенных «прорывов» в построении глобальных моделей пока нет. Практика показала большую полезность в этой области локальных моделей, причем лучше зарекомендовали себя относительно простые и гибкие математические подходы, адаптированные для последующей реализации в системах поддержки принятия решений и для экспертного анализа.

Использованная терминология

Приведем основные термины и понятия, использованные в статье:

-

• эллипс рассеивания – замкнутая кривая, описанная в координатной плоскости вокруг наблюдаемых точек. Предполагается, что наблюдения получены в примерно одинаковых условиях и их достаточное количество. Указанная кривая имеет классическую эллипсовидную форму, описывается уравнением эллипса и обладает его типовыми свойствами;

-

• полиномиальная функция – математическая закономерность, структурно выраженная в виде алгебраической суммы членов (мономов). Каждый из них представляет собой произведение константы и переменной в целой неотрицательной степени, тип полинома определяется по максимальной степени переменной. На практике чаще применяются полиномы с одной переменной. Примеры уравнений этого класса функций будут приведены ниже;

-

• сплайн – непрерывная кусочно-заданная функция, представляющая собой совокупность нескольких однотипных функций. Каждая из них задана на своем диапазоне значений аргумента, эти диапазоны не пересекаются между собой и вместе составляют весь диапазон значений аргумента. Аргументом

может быть как произвольный фактор X , так и время t . Часто в качестве указанных функций используются полиномы;

-

• метод наименьших квадратов – метод статистического регрессионного анализа, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений аппроксимирующей функции от наблюдаемых данных. При решении задачи минимизации этой суммы определяются параметры уравнения аппроксимирующей функции, которая может быть линейной или нелинейной, парной или множественной. Известны несколько дополнительных модификаций этого метода, применяемых в различных ситуациях.

Основные результаты и их обсуждение

Сначала рассмотрим теоретические аспекты моделирования. Приведем известное, наверное, всем из школьного курса физики «уравнение пути». Путь, пройденный телом (S) за время t при равноускоренном перемещении, может быть рассчитан по формуле:

5 = ^ + V0t + 50 , (1)

где a – ускорение тела (const); V 0 – скорость тела в момент начала отсчета времени; S 0 – путь, пройденный телом до момента начала отсчета времени.

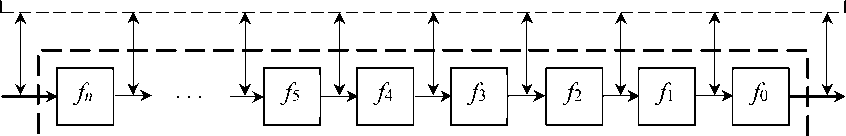

Это уравнение представляет собой классический полином 2-й степени, описывающий поведение исследуемой системы во времени, если ускорение постоянно. В терминах управляющих воздействий, с некоторой долей философии, можно описать функционирование системы так: результирующим продуктом системы является расстояние, величина расстояния зависит от скорости тела, скорость зависит от ускорения, ускорение – неизменно. Иными словами, ускорение ( a ) управляет изменением скорости, скорость управляет изменением пройденного пути, последний является результатом функционирования системы. Если бы ускорение не было константой, то возникла бы необходимость использования полинома более высокой степени. На рисунке схема соответствующего процесса представлена тремя блоками в правой нижней части: f 2 , f 1 , f 0 .

Мониторинг состояния системы и управление

И с с л е д у е м а я с и с т е м а

Рис. Схема «управленческой» декомпозиции исследуемой системы (авторская разработка)

Представим, что необходимо аналогичным образом с помощью полинома описать работу системы, если ускорение не является константой, т.е. существуют «ускорение ускорения», «ускорение ускорения ускорения» и т.д., и нет априорных данных о том, какое из таких «ускорений» в этой цепочке является константой. Тогда для описания системы надо применить полином (от времени) достаточно высокой степени, и в ходе анализа выяснить, начиная с члена полинома какой степени такие «ускорения» становятся практически равными нулю. Его формула будет выглядеть следующим образом:

у = Antn + - + A5t 5 + A4t 4 + A3t 3 + A2t 2 +Axt + A0 . (2)

Схематическое изображение этой «управленческой» конструкции приведено в нижней части рисунка под названием «Исследуемая система». Отметим, что полиномы высоких степеней достаточно хорошо описывают реальные процессы с позиции прохождения аппроксимирующей кривой максимально близко к наблюдаемым точкам, но часто не дают четких трендов. Особенно это характерно для экономических данных, имеющих большую естественную вариацию и/или неоднородность наблюдений. Поэтому для выявления общей закономерности процесса стараются в наибольшей возможной мере снизить степень полинома.

Классическим подходом к этому является посторенние полинома, начиная с меньших степеней: определяется уравнение полинома наименьшей степени по методу наименьших квадратов (МНК) и рассчитывается для него величина коэффициента детерминации ( R 2); затем степень полинома увеличивается на единицу и вновь рассчитывается R 2; если он увеличился относительно предыдущего, то процесс увеличения степени полинома продолжается, если же почти не изменился (т.е. последний шаг не привел к улучшению модели), делается «откат» на один шаг назад, и это уравнение считается наилучшим.

Аналогичные рассуждения справедливы и для более общего вида полинома (2), когда результирующая величина Y зависит от произвольного действующего фактора X :

y = Bnxn + —+ B5x 5 + В4х 4 + В3х 3 + В2х2 + В4х + Во . (3)

В экономической области такого типа уравнения обычно используются в качестве парных регрессионных зависимостей, например, при моделировании зависимости объема «выхода» производственного процесса от какого-либо ресурсного фактора.

Для описанного выше классического способа «остановки» увеличения степени полинома можно сформулировать следующий теоретико-практический смысл. У полученного таким путем полинома существует четкое количество его членов (слагаемых), оно характеризует число иерархических уровней управления, к воздействию которых чувствителен результат (самая правая горизонтальная стрелка «во вне» на рисунке) деятельности исследуемой системы, к более вышестоящим (удаленным) уровням результат почти не чувствителен.

Предположим, что в процессе анализа было выявлено, что наилучшим является полином 5 степени. Если образно «поставить наблюдателя» на самую правую горизонтальную стрелку «во вне» на рисунке и с этого места поручить ему взглянуть на исследуемую систему как на совокупность смежных иерархических уровней управления, то можно сказать, что его наблюдение локализуется на 0 – 5 уровнях и дальше «взгляда не хватает». При этом, ассоциируемая с ним система успешно выполняет свои функции, и локализация на 0 – 5 уровнях является для нее естественной. И если вдруг «приедет начальник» с 7 – 8 уровней и начнет интенсивно руководить, он будет скорее мешать, чем помогать деятельности этой системы (такие случаи многократно происходили в истории и подробно описаны; но исключения есть).

Упомянутый «приезд начальника», в общем случае, может быть описан как комплексное управляющее воздействие на систему (сверху вниз по всем стрелкам одновременно на рисунке). При снятии этого воздействия возможно наступление ситуации, когда система не будет знать, что и как ей делать дальше, и производственный процесс может остановиться. Поэтому, если отсутствует необходимость экстренного вмешательства в деятельность исследуемой системы, управлять ею в большинстве случаев желательно слева направо по «иерархическим» стрелкам в нижней части рисунка. Вертикальные стрелки на рисунке нужны для повседневного мониторинга ее состояния и для редких экстренных вмешательств.

Далее рассмотрим практические аспекты моделирования. Отметим, что достаточно удобным средством построения полиномиальных и иных трендов является МНК. Однако при применении полиномов высоких степеней для аппроксимации наблюдений с высокой вариацией (когда точки существенно разбросаны по координатному полю) часто возникает ситуация, когда график такого полинома сильно колеблется и чрезмерно «уходит» вверх и вниз на координатном поле в области, где исследуемая система в естественных для нее условиях никогда не существует и, вероятно, даже не сможет существовать ни при каких условиях. Такие ситуации наблюдаются, и когда осью Х является время, и когда – любой другой показатель. Иногда такие же эффекты характерны для первых (реже вторых и т.п.) производных сплайн-функций.

Рассмотрим приближенные, но приемлемые и актуальные для практики способы описания такого типа зависимостей на плоскости с помощью полиномов высоких степеней. Необходимо отметить, что для большинства экономических систем статистическое требование об однородности исходных данных плохо выполняется, что приводит к некоторому возрастанию уровня ошибок. Можно выделить три основных способа (технологии):

-

1. Технология 1: если анализируется динамический процесс Y(t), т.е. осью X является «время»:

-

а) проводится гладкая, плавная, не значительно колеблющаяся линия тренда, приемлемо отражающая общую (стратегическую) тенденцию процесса (но не полином высокой степени), определяется ее уравнение по МНК;

-

б) определяется стандартное отклонение (сигма; σ), она должна быть рассчитана как для динамиче-

- ского ряда;

-

в) со смещением на 2-е сигмы (во всех точках, параллельно) выше линии тренда проводится одна линия и такая же линия на 2-е сигмы ниже исходной линии тренда; определяются уравнения этих линий;

-

г) область, ограниченную двумя такими «смещенными» линиями, можно считать областью допустимых значений (ОДЗ) моделируемого экономического показателя Y ;

-

д) далее, независимо от описанного выше, для первичных исходных данных обычным образом (например, по МНК) подбирается искомый полином высокой степени, определяется его уравнение, строится график, оценивается R 2;

-

е) затем на этот полином графически накладывается описанная выше ОДЗ показателя Y (в виде двух ее границ);

-

ж) при моделировании Y используется уравнение полученного в п. д) полинома, пока его значения не выходят за верхнюю и/или нижнюю границы ОДЗ; при попытке выхода за ее пределы моделируемому Y вместо значения по уравнению полинома присваивается значение по уравнению этой границы ОДЗ и далее во времени определяется также по уравнению этой границы до «возвращения» полинома в пределы ОДЗ; затем – вновь по уравнению полинома.

-

2. Технология 2: если анализируется зависимость между произвольными показателями Y и X, и координатная плоскость фактически является полем корреляции:

-

а) строится поле корреляции, визуально анализируется разброс наблюдаемых точек на нем и принимается решение о возможности очерчивания границ «двумерной вариации» эллипсом; при этом, чем выше корреляция и меньше разброс точек, тем более приплюснутым будет эллипс рассеивания;

-

б) для исходной совокупности точек на поле корреляции строится по МНК линейный тренд, опре-

- деляется его уравнение;

-

в) рассчитывается стандартное отклонение (сигма; σ), она должна быть рассчитана как для одномоментных (пространственных) данных;

-

г) определяется центр будущего эллипса нижеследующим образом; на линии тренда обозначается

отрезок с координатами концов:

-

• если угол наклона линии тренда к оси X меньше 45 градусов, то:

K*™n-y); (.Г,^ Oh (4)

-

• если угол наклона линии тренда к оси X больше 45 градусов, то:

[(ymi n -^); (У тах + ^Л; (5)

-

• если угол наклона линии тренда к оси X равен 45 градусов, можно выбрать любой из указанных двух вариантов в зависимости от уровня доверия к данным и предпочтений эксперта;

-

• определяются координаты центра эллипса как середины этого отрезка;

-

д) рассчитываются длины большой ( a ) и малой ( b ) полуосей эллипса следующим образом:

• если угол наклона линии тренда к оси X меньше 45 градусов, то:

a =

b =

[xmax+ 2 ] [xmin 2 ]

0- 2 a ;

[ymax + 2 ]~ [ ^ min 2 ]

2 ;

• если угол наклона линии тренда к оси X больше 45 градусов, то:

°V, °v,

\ ymax+~~ \ - \ ymin —H a = -----2-------—

;

b =

[хтах ^ 2 ] [xmin 2 ]

2 ;

1 + Й 1, (10)

пространство внутри которого может считаться ОДЗ показателей в рамках описываемой закономерности;

-

з) затем аналогично «Технологии 1», независимо от описанного выше, для первичных исходных данных обычным образом (например, по МНК) подбирается искомый полином высокой степени, определяется его уравнение, строится график, оценивается R 2;

-

и) далее на этот полином графически накладывается ОДЗ показателей (границы эллипса рассеивания);

-

к) при моделировании Y используется уравнение полученного в п. з) полинома, пока его значения не выходят за границы ОДЗ; при попытке выхода за ее пределы моделируемому Y вместо значения по уравнению полинома присваивается значение по уравнению эллипса и далее по мере изменения значения X определяется также по уравнению эллипса до «возвращения» полинома в пределы ОДЗ; затем – вновь по уравнению полинома.

-

3. Технология 3. Представленные выше технологии 1 и 2 ориентированы на случаи, когда исследуются парные зависимости показателей: Y ( t ) и Y ( X ). При необходимости анализа многомерных зависимостей Y ( t , x 1 , x 2 , …, x m ) вертикальная ось Y в технологии 1 может быть трансформирована в плоскую полярную диаграмму, из центра которой ортогонально приведена ось времени. В полученном трехмерном пространстве координат отдельно для каждой оси полярной диаграммы строится ОДЗ (независимо от других осей) аналогично технологии 1. Верхние и нижние (по-отдельности) границы ОДЗ для каждой оси соединяются между собой общепринятым для полярных диаграмм способом, получается многомерная ОДЗ, ограниченная двумя «почти» цилиндрами. Дальнейший экономико-математический анализ аналогичен технологии 1.

Полученные величины длин полуосей эллипса рассеивания ( a и b ) могут быть использованы для количественного оценивания силы взаимовлияния факторов. Чем более приплюснутым является эллипс, тем ближе форма эллипса к прямой линии, и тем сильнее корреляционная связь между двумя показателями (см. табл.). Классический коэффициент линейной корреляции К. Пирсона ( r ) и соответствующая ему шкала Чеддока ориентированы на использование в качестве базы сравнения «среднего арифметического значения» каждого показателя, что не всегда оправдано. Иногда это приводит к завышению значений r , например, при наклоненной к оси X линии тренда . В предлагаемом коэффициенте (1- b / a ) в качестве базы сравнения используется большие полуоси эллипса, а фактически – линия тренда, построенная по МНК. Это позволяет не допустить искажений, обусловленных наличием угла наклона линии тренда к оси X , и уменьшить ошибки репрезентативности, если в исследуемую выборку по тем или иным причинам вошли не все наблюдения. При переходе к качественной шкале интерпретации значений коэффициента (последний столбец таблицы) возможные погрешности расчетов нивелируются.

Таблица

Аналогия между соотношением длин полуосей эллипса рассеивания и классической шкалой Чеддока

|

b / a |

(1- b / a ) |

r |

Интерпретация |

|

0,9 и более |

0,1 |

0,1 |

Связь отсутствует |

|

0,8 |

0,2 |

0,2 |

|

|

0,7 |

0,3 |

0,3 |

|

|

0,6 |

0,4 |

0,4 |

Связь средней силы |

|

0,5 |

0,5 |

0,5 |

|

|

0,4 |

0,6 |

0,6 |

|

|

0,3 |

0,7 |

0,7 |

Связь существенная |

|

0,2 |

0,8 |

0,8 |

|

|

0,1 и менее |

0,9 |

0,9 |

|

|

Соотношение длин полуосей |

Шкала Чеддока |

||

Составлено авторами.

Отметим, что указанные в уравнениях (4) – (9) границы диапазонов могут несколько меняться в зависимости от целей исследования, предметной области, естественной вариации значений показателей и профессионального суждения эксперта-исследователя. При этом, по мнению авторов, после нахождения отношения длин полуосей итоговый коэффициент (1-b/a) изменится незначительно и останется в том же диапазоне при интерпретации (последний столбец таблицы).

Для многомерных зависимостей типа Y ( x 1 , x 2 , …, x m ) подходы менее тривиальны. Относительно универсальным может быть следующий. Строится плоская полярная диаграмма для всех факторов X , ортогонально из центра проводится ось Y . Для каждой парной зависимости Y ( x i ) по-отдельности строится эллипс рассеивания аналогично технологии 2. Далее в зависимости от целей исследования и особенностей предметной области выполняется один из подходов:

-

• полученные эллипсы рассеивания анализируются по-отдельности как описано выше для парных зависимостей Y ( x i ) с последующим обобщением выводов по каждой;

-

• строится некая условно многофакторная фигура в трехмерном пространстве координат путем объединения всех первичных наблюдений (точек на графиках каждой из вертикальных плоскостей трехмерной полярной диаграммы) и выполняется анализ ее формы; подход требует наличия опыта у эксперта-исследователя;

-

• соединяются полуоси эллипсов рассеивания, построенных по-отдельности для всех факторов X , затем анализируется форма полученной трехмерной фигуры.

Классическим недостатком множественных регрессионных моделей является неучет совместного влияния факторов, т.е. каждый фактор действует на Y только независимо от других. В экономическом анализе таких ситуаций практически не бывает, и подобные модели считаются вырожденными. Поэтому многие эксперты вместо одной множественной регрессионной модели предпочитают анализировать совокупность парных (или частных) регрессионных моделей, построенных для тех же факторов, и дающих эксперту больше неискаженной информации. Для подобных целей, по мнению авторов, описанные выше подходы на базе динамических ОДЗ и эллипсов рассеивания являются более информативными. При их использовании в отдельных случаях может стать необязательным предварительное применение метода главных компонент и аналогичных для первичных данных.

Заключение

При принятии управленческих решений в экономической деятельности собственно математические модели тех или иных закономерностей являются полезными только в оценочном плане. Например, после построения модели для какой-либо страны, никто не предполагает, что эта страна будет далее развиваться в соответствии с найденным уравнением (или системой уравнений для разных показателей), но для оценивания параметров текущей ситуации экономическая модель может быть полезна. Представленный в трех технологиях подход к описанию фактических закономерностей является приближенным, но дает возможность с приемлемой точностью моделировать трудно поддающиеся формализованному описанию экономические закономерности. Иными словами, он позволяет при моделировании «остаться в разумных пределах экономической логики» и получать адекватные фактической ситуации оценочные модели.