Позднеантичный склеп из кургана на южном некрополе Фанагории

Автор: Ворошилов А.Н., Ворошилова О.М.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 262, 2021 года.

Бесплатный доступ

Позднеантичный некрополь столицы Азиатского Боспора преимущественно состоит из погребений второй половиной IV - первой половиной V в. н. э. Что может быть обусловлено раскопками локальных участков кладбища. В этом контексте интересна находка грунтового склепа под курганом Южного некрополя Фанагории, которому и посвящена эта публикация. Однокамерный грунтовый склеп состоял из дромоса и камеры, в которой стоял единственный гроб с погребением пожилого мужчины. С ним найдены: амфора, ремень с железной пряжкой, нож в деревянных ножнах, кремень и статер боспорского царя Фофорса 303/304 гг. н. э. Монета могла быть использована в качестве «обола Харона». Гробница появилась в начале IV в. - после 303 г. н. э. Она относится к редкой группе склепов, построенных для погребения одного мужчины, в то время как подавляющее большинство подобных гробниц являются семейными усыпальницами. Традиция индивидуальных погребений в склепах существовала у жителей Фанагории на протяжении всей позднеантичной эпохи. Не исключено, что так хоронили некоторых заслуженных граждан, возможно воинов. Нельзя исключать связи этой традиции с утверждением новой христианской погребальной обрядности на Боспоре Киммерийском.

Северное причерноморье, боспор киммерийский, фанагория, позднеантичный период, некрополь, курган, склеп, статер

Короткий адрес: https://sciup.org/143176010

IDR: 143176010 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262

Текст научной статьи Позднеантичный склеп из кургана на южном некрополе Фанагории

1 Исследование выполнено в рамках НИР ИА РАН по теме «Археологические культуры евразийских степей и античный мир – контакты и взаимовлияния» (АААА-А18-118011790093-2).

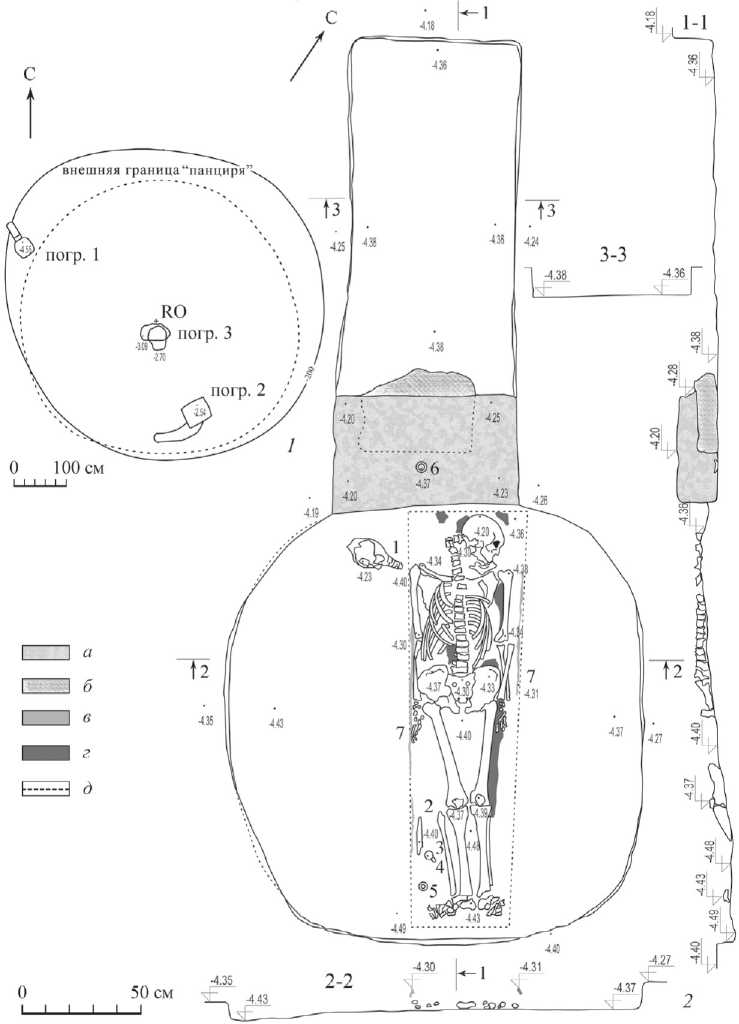

времени может быть в какой-то степени обусловлена раскопками локальных участков кладбища этого времени на Восточном и Западном некрополях. В этом контексте интересной представляется находка, сделанная в 2012 г. при раскопках курганов Южного некрополя Фанагории. В этом сезоне были исследованы две древние насыпи на дальней от Фанагории оконечности «аллеи курганов», воздвигнутой вдоль дороги, вытянувшейся от стен древнего города в южном направлении. Интересующий нас курган № 187 высотой около 3 м и диаметром 30 м располагался во втором ряду насыпей к западу от древней дороги (рис. 1: 1 ). Он был сооружен во второй половине IV в. до н. э. Спустя тысячелетие на краю северо-западной полы кургана был вырыт грунтовый позднеантичный склеп – впускное погребение 1 (рис. 1: 2 – 3 ), которому и посвящена эта публикация.

Однокамерный грунтовый склеп (рис. 1: 2 – 3 ; 2) состоял из дромоса и камеры, расположенных по одной оси – с северо-запада на юго-восток. Склеп ориентирован камерой к центру насыпи (рис. 2: 1 ).

Дромос в виде вертикальной шахты без ступеней имел в плане прямоугольную форму и немного расширялся в сторону камеры (ширина – 0,75–0,8 м, длина – 2 м). Пол дромоса ровный, с незначительным уклоном к камере. В торцевой южной стене располагался вход в камеру. Он был заложен кладкой из сырцового кирпича, в основании которой находился плоский известняковый блок прямоугольной формы с одним отбитым углом. Применение сырцовых кирпичей для сооружения заклада часто встречается в позднеантичной Фанагории. Темно-серые сырцовые кирпичи с примесью золы, морского песка и ракушки характерны именно для позднеантичного времени, в более ранних погребальных комплексах использовались сырцовые кирпичи, сделанные из глины желтого или желтого-зеленого цвета ( Ворошилова , 2019. С. 157). Ширина сырцовой кладки составляла 0,45 м. Заклад удалось зафиксировать на высоту около 0,2 м, структура его кирпичей не читалась.

За закладом находилась погребальная камера в плане округлой формы. Ее максимальная длина составляла 1,9 м, ширина – 1,8 м. Свод камеры обрушился в древности, заполнив внутреннее пространство гробницы плотной материковой глиной.

В камере обнаружены остатки деревянного гроба трапециевидной формы (рис. 2: 2 ; 3: 1 ). От досок гроба остались невыразительные фрагменты древесного тлена. Контуры гроба удалось зафиксировать благодаря сохранившейся гипсовой обмазке, которая заполняла щели между досками и, возможно, тонким слоем покрывала его внешние поверхности (рис. 3: 1, 4 ). Длина гроба – 185–190 см, ширина в изголовье – около 50 см, в ногах – около 40 см, вертикальные стенки гроба удалось зафиксировать на высоту 10–12 см. Гроб был установлен напротив входа на пол камеры практически по оси склепа. В нем был найден скелет мужчины старше 50 лет ( Добровольская, Свиркина , 2018. С. 53). Он лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад, к выходу из камеры. Руки были прижаты к туловищу, ноги параллельны, сведены в коленях и в щиколотках. Возможно, голова человека при положении в гроб опиралась на высокую подушку. После разложения мягких тканей череп завалился влево, нижняя челюсть отвалилась к левому плечу (рис. 3: 1– 2 ). Под черепом и костями скелета на дне гроба зафиксированы фрагменты темного тлена от органической подстилки (рис. 2: 2 ).

У правой голени погребенного (рис. 3: 1, 3 ), вероятно, лежал ремень (портупея?) с железной пряжкой, к которому могли крепиться деревянные ножны

Рис. 1. Позднеантичный склеп из кургана 187 Южного некрополя Фанагории

1 – курган на фоне Васюринской горы; 2 – склеп на фоне «аллеи курганов», 3 – 1 погребение кургана после расчистки камеры

Рис. 2. Погребение 1 в кургане 187 некрополя Фанагории

1 – схема кургана с расположением склепа; 2 – план и разрезы гробницы

Экспликация: 1 – амфора; 2 – нож; 3 – монета; 4 – кремень; 5 – пряжка; 6 – нижняя часть горшка; 7 – гипс ( а – сырец; б – известняк; в – гипс; г – органический тлен; д – реконструируемые границы деревянного гроба)

Рис. 3. Позднеантичный склеп

1 – гроб в погребальной камере; 2 – черепа мужчины; 3 – инвентарь у правой голени: пряжка, нож в ножнах, монета и кремень; 4 – гипсовая обмазка западной стены гроба; 5 – верхняя часть амфоры in situ (видна единственная ручка); 6 – нижняя часть амфоры в погребении железного ножа. Нож с деревянной рукоятью в ножнах был уложен вдоль юго-западной стенки гроба и был обращен острием к правой руке мужчины. Рядом с ножом компактно располагались крупная монета и кусок кремня со сбитыми гранями. Не исключено, что эти мелкие, плотно прижатые друг к другу предметы были каким-то образом зафиксированы на ремне, возможно, они находились в кошельке, закрепленном на ремне. У правого плеча человека, за стеной гроба, была поставлена красноглиняная амфора (рис. 3: 1, 5–6).

Под сырцовым закладом, на дне дромоса перед входом в гробницу стояла нижняя часть сероглиняного лепного горшка, использованная, вероятно, при погребении в качестве светильника. Это предположение подтверждается не только положением предмета в гробнице, но и отсутствием других частей сосуда в уцелевшем от ограбления комплексе.

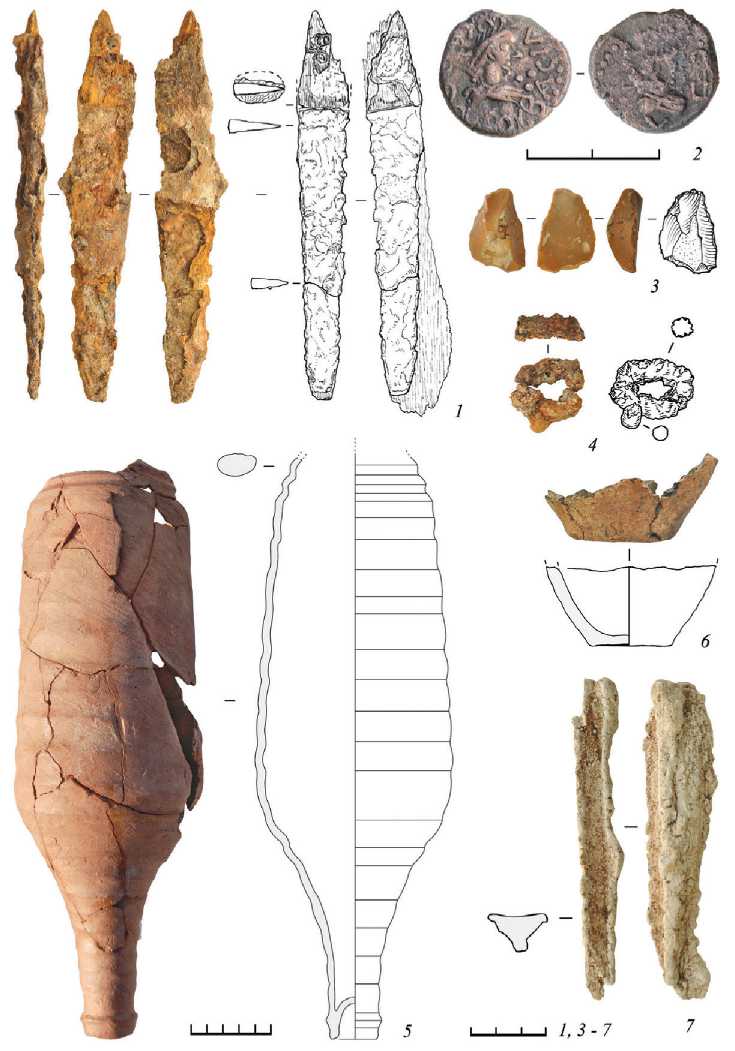

Рассмотрим каждый элемент погребального инвентаря.

-

1. Нож железный с деревянной рукоятью (рис. 3: 3 ; 4: 1 ). Длина металлической части ножа составляет 16,5 см, из них на лезвие приходится 12,5 см. Спинка и кромка лезвия ножа прямые. Треугольный клинок плавно сужается к острию, имеет сечение в форме вытянутого равнобедренного треугольника. Максимальная ширина клинка находится у его основания и составляет 2,4 см. Нож имеет короткий, но широкий черен треугольной формы с линзовидным сечением. Конструкция черена и сохранность части рукояти на нем позволяет судить о креплении деревянной рукояти ножа. Реконструируемая толщина рукояти у основания клинка составляет 1,3 см, ее ширина совпадает с максимальной шириной клинка, а сечение имеет овальную форму. Скорее всего, рукоять изготавливалась из одной деревянной заготовки. На ее конце, обращенном к клинку, делался продольный пропил, куда и вставлялся плоский черен. Затем через сквозные отверстия в рукояти и черене при помощи двух железных заклепок детали надежно фиксировались. Отпечатки деревянной структуры на клинке и вокруг него на дне гроба свидетельствуют о том, что нож носился в деревянных ножнах. Железные ножи часто встречаются в позднеантичных погребальных комплексах Фанагории ( Марченко , 1956. С. 123; Медведев , 2013. С. 335, 337, 351, 365, 375, 379, 385, 389. Рис. 6: 1 ; 7: 5 ; 15: 1 ; 23: 2 ; 30: 7 ; 33: 2 ; 40: 4 ; 42: 8 ; Шавырина, Ворошилова , 2013. С. 458; Ворошилова , 2019. С. 156. Рис. 8: 2 ).

-

2. Монета (рис. 3: 3 ; 4: 2 ) правителя (285–308 гг. н. э.) Боспорского царства Фофорса. Статер датируется 303 г. н. э.2, его вес составляет 6,52 г. Монета Фо-форса происходит из еще одного погребения, открытого на Восточном некрополе Фанагории ( Марченко , 1956. С. 122). Кроме того, статеры Фофорса формируют вторую по величине группу монет (1296 экз.) в крупнейшем из известных позднебоспорских кладов, обнаруженных на Восточном некрополе Фанагории ( Абрамзон, Кузнецов , 2017. С. 28, 29). Чекан Фофорса преобладает и среди всей массы монет из крупных портовых сооружений Фанагории III–IV вв. н. э., среди которых встречен кошелек с 9 статерами Фофорса 289/290 – 302/303 гг. н. э. ( Абрамзон, Кузнецов , 2017. С. 13). Известны находки этих монет и в слоях фана-горийского городища (Там же. С. 16). Сопоставление монеты из публикуемого

-

3. Кусок кремня размером 3,3 × 2,3 × 1,3 см (рис. 3: 3 ; 4: 3 ). На кремне присутствуют довольно острые кромки со следами многочисленных ударов. Подобные находки известны в фанагорийских погребениях, как правило, в сочетании с железным ножом ( Медведев , 2013. Рис. 15: 3 ; 30: 8 ).

-

4. Пряжка железная с овальной рамкой, язычок не сохранился (рис. 3: 3 ; 4: 4 ). Размеры – 2,8 × 3 × 0,8 см.

-

5. Амфора красноглиняная (рис. 3: 5 – 6 ; 4: 5 )3. Стояла рядом с гробом и, вероятно, опиралась на него. Верхняя часть амфоры была сильно разрушена при обрушении свода погребальной камеры, затем подверглась воздействию химически агрессивной материковой глины – горло, ручка и часть тулова расслоились и рассыпались. In situ удалось зафиксировать фрагменты только одной ручки с нижним прилепом (рис. 3: 5 ), распавшимся при расчистке. Глина красно-коричневого цвета, пористая, с большим количеством слюды. Высота сохранившейся части амфоры – 32 см, наибольший диаметр тулова – 10 см. Ручка овальная в сечении, размером 2,2 × 1,2 см. Амфора относится к типу 95 классификации И. Б. Зеест ( Зеест , 1960. С. 118, 119. Табл. XXXVIII: 95 ), типу LRA10 по типологии Д. Райли ( Riley , 1979. P. 229, 230), типу 3, выделенному Д. Хейсом ( Hayes , 1992. P. 63). Такие сосуды производились с середины I в. до н. э. в различных городах западного берега Малой Азии (район Эфеса, Сарды, Милет, Пергам, Кушадасы). Их содержимое точно не определено, но, возможно, это были какие-то мази или благовония, хотя не исключают вино, оливковое масло и гарум ( Bonifay, Pieri , 1995. P. 112; Bezeczky , 2005. P. 205). Известно, что до конца IV в. н. э. бытовали амфоры с одной ручкой, а с конца этого столетия – с двумя ( Bezeczky , 2005. P. 204; Panella , 1986). Это обстоятельство позволяет ограничить верхнюю дату одноручной амфоры из фанагорийского склепа концом IV столетия. Стоит отметить, что находка амфоры в погребении позднеантичного периода зафиксирована в Фанагории впервые.

-

6. Дно сероглиняного лепного сосуда, вероятно горшка (рис. 4: 6 ). Глина серо-черная, пористая, рыхлая. Сохранившаяся высота – 3,1 см, диаметр дна – 3,8 см. Дно плоское, круглое, плавно переходит в стенки. Лепные сосуды часто встречаются в фанагорийских комплексах позднеантичной эпохи ( Марченко , 1956. С. 124. Рис. 5: 1 ; Медведев , 2013. С. 399. Рис. 50: 1 – 4 ; Шавырина, Ворошилова , 2013. С. 438, 457. Рис. 15: 6 ; 25: 4 ).

Рис. 4. Погребальный инвентарь

1 – нож; 2 – монета; 3 – кремень; 4 – пряжка; 5 – амфора; 6 – нижняя часть лепного сосуда; 7 – гипсовый налеп склепа с каталогом штемпелей лицевых и оборотных сторон статеров Фофорса из клада позволяет отнести ее к статерам 303/304 гг. н. э., или 600 г. б. э. (штемпели А599/6 – R600/5) (Абрамзон, Кузнецов, 2017. Илл. 34). В фанагорийском кладе встречено 8 таких монет (кат. 3627–3634) (Там же. С. 267, 268. Табл. илл. 242– 243). Именно в 303/304 г. н. э. наблюдается стремительное сокращение эмиссий, связываемое с фактором внешней угрозы со стороны варваров (Там же. С. 58).

К предметам, найденным в погребении, но напрямую не относящимся к инвентарю, следует отнести фрагменты гипсовой обмазки (рис. 4: 7). Куски гипса найдены вдоль продольных стенок гроба (рис. 3: 4). Наиболее крупные фрагменты образовались в результате запечатывания пластичной гипсовой массой щелей между досками гроба, возможно, в месте соприкосновения самого гроба и его крышки. Деревянные доски практически полностью истлели и почти не были видны в ходе расчистки погребения. Только благодаря наличию гипса удалось уверенно зафиксировать форму и размеры гроба. Куски гипсовой обмазки неоднократно встречались в фанагорийских погребениях (Блаватский, 1941а. С. 37; Шавырина, Ворошилова, 2013. С. 443–445; Ворошилова, 2019. С. 157). Подобные находки, нередко с остатками краски в виде разноцветных полос на поверхности, известны в склепах поселения Красноармейское (Чхаидзе, 2007. С. 249), в погребальных комплексах некрополя у мыса Тузла (Зеест, 1953. С. 156) и некрополя Тиритаки (Блаватский, 1941б. С. 64). Вероятно, жидким гипсом «запечатывали» щели между элементами деревянного гроба и/или покрывали его внешнюю поверхность, по которой затем наносилась цветная роспись.

Заканчивая характеристику инвентаря погребения, стоит отметить, что сочетание в одном ременном наборе жителя позднеантичной Фанагории кремня и железного ножа выглядит не случайным. Вполне вероятно, что кусок кремня являлся одноименной частью огнива, а нож помимо своего прямого назначения использовался и в качестве кресала. При этом трут мог располагаться вместе с кремнем в кошельке, подвешенном на один ремень с ножнами. Статер, происходящий из одного кошелька с кремнем, мог быть положен туда в качестве «обола Харона». Подобное место расположения дара перевозчику душ умерших зафиксировано в воинском погребении последней трети IV в. н. э. из северной камеры склепа 315/2019, где в кошельке на поясе найдена золотая имитация монеты ( Абрамзон и др ., 2020. С. 28).

Обнаруженные в погребении статер и амфора позволяют ограничить время постройки гробницы IV в. н. э. Принимая во внимание результаты современных исследований нумизматических находок в позднеримских могильниках, которые не подтверждают существенного «запаздывания» монет по сравнению с хронологией прочих категорий инвентаря ( Храпунов , 2019. С. 16), позволим себе сузить датировку погребения до начала IV в. – после 303 г. н. э.

Заслуживает внимания следующая особенность погребального обряда – в довольно просторной камере грунтового склепа погребен только один пожилой мужчина. При этом совершенно очевидно, что гробница была сооружена именно для него и другие захоронения в ней не планировались. На это недвусмысленно указывает положение гроба у самого входа, блокирующее возможные более поздние подзахоронения. Косвенно это подтверждает и довольно редкая форма камеры без прямых углов, позволяющих компактно расположить на полу гробницы максимальное количество деревянных гробов, как это делалось в подавляющем большинстве позднеантичных склепов Фанагории. Подобные особенности погребальных традиций уже встречались в некрополе столицы Азиатского Боспора. Наиболее близкой аналогией публикуемой усыпальнице является воинское погребение конца IV – первой половины V в. н. э. из раскопок Восточного некрополя Фанагории в 2005 г. (Медведев, 2013. С. 382–386). Эти комплексы имеют массу общих признаков: единственный погребенный пожилой (40–49 и более 50 лет) мужчина в склепе, конструкция погребального сооружения в виде грунтового склепа с небольшой камерой без прямых углов, дромос-шахта с горизонтальным полом без коридора, заклад из сырцовой кладки, ориентировка склепа и погребенного в нем, расположение гроба в центре камеры по ее продольной оси, положение сосудов у правого плеча. Вековой разрыв во времени между сооружением этих двух гробниц свидетельствует о существовании у горожан устойчивой погребальной традиции, вполне возможно воинской, на протяжении всей позднеантичной эпохи. Не исключено, что таким образом хоронили некоторых заслуженных граждан столицы Азиатского Боспо-ра. Отсутствие в их престижных по своей конструкции и размерам усыпальницах предметов из золота может быть следствием особенностей погребальной церемонии, проводившейся, возможно, за счет города. Попытка объяснить появление индивидуальных погребений в склепах связью с утверждением новой христианской погребальной обрядности и прекращением традиции языческих коллективных погребений (Медведев, 2009. С. 183) выглядит заманчивой, однако археологически эту гипотезу подтвердить пока вряд ли возможно.

Список литературы Позднеантичный склеп из кургана на южном некрополе Фанагории

- Абрамзон М. Г., Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., 2020. Золотые индикации с римских монет из нового склепа позднеантичной Фанагории // Hypanis. Труды отдела классической археологии ИА РАН. Т. 2 / Ред.: В. Д. Кузнецов, А. А. Завойкин. М.: ИА РАН. С. 27–36.

- Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д., 2017. Клад позднебоспорских статеров из Фанагории. М.: ИА РАН. 748 с. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 5.)

- Блаватский В. Д., 1941а. Отчет о раскопках в Фанагории в 1936–1937 гг. // Труды ГИМ. Вып. XVI. М. С. 5–74.

- Блаватский В. Д., 1941б. Раскопки некрополя Тиритаки в 1933 г. // Археологические памятники Боспора и Херсонеса / Ред.: С. А. Жебелев, В. Ф. Гайдукевич. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 61–84. (МИА; № 4.)

- Ворошилова О. М., 2019. Двухкамерный склеп 170 из Фанагории // ПИФК. № 4 (66). С. 145–162.

- Добровольская М. В., Свиркина Н. Г., 2018. Жители античной Фанагории (реконструкция образа жизни по палеантропологическим материалам). М.: Товарищество научных изданий КМК. 233 с.

- Зеест И. Б., 1953. Земляные склепы некрополя Тузлы // КСИИМК. № 51. С. 156–158.

- Зеест И. Б., 1960. Керамическая тара Боспора. М.: Изд-во АН СССР. 178 с. (МИА; № 83.)

- Марченко И. Д., 1956. Раскопки Восточного некрополя Фанагории в 1950–1951 гг. // Фанагория / Ред. А. П. Смирнов. М.: Изд-во АН СССР. С. 102–127. (МИА; № 57.)

- Медведев А. П., 2009. Воинское погребение из Восточного некрополя Фанагории // Ostrogothica. Археология Центральной и Восточной Европы позднеримского времени и Эпохи Великого переселения народов / Отв. ред. К. Мызгин. Харьков: Тимченко. С. 180–185.

- Медведев А. П., 2013. Позднеантичный некрополь Фанагории 4–5 вв. (раскопки 2005 г.) // Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 1 / Отв. ред. В. Д. Кузнецов. М.: ИА РАН. С. 330–402. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 1.)

- Храпунов Н. И., 2019. Некоторые наблюдения над монетными находками в крымских могильниках позднеримского времени [Электронный ресурс] // История. Электронный научно-образовательный журнал. T. 10. Вып. 9 (83). URL: https://history.jes.su/s207987840007209-8-1/ (дата обращения: 20.02.2021.)

- Чхаидзе В. Н., 2007. Позднеантичные склепы у пос. Красноармейский на Таманском полуострове // Боспорский феномен: сакральный смысл региона, памятников, находок: материалы Междунар. науч. конф. Ч. I / Отв. ред. В. Ю. Зуев. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 247–253.

- Шавырина Т. Г., Ворошилова О. М., 2013. Исследования Западного некрополя Фанагории (по материалам раскопок 1987–2000 гг.) // Материалы по археологии и истории Фанагории. Вып. 1 / Отв. ред. В. Д. Кузнецов. М.: ИА РАН. С. 415–481. (Фанагория. Результаты археологических исследований; т. 1.)

- Щукин М. Б., 2005. Готский путь. СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 576 с.

- Bezeczky T., 2005. Late Roman Amphorae from the Tetragonos-Agora in Ephesus // Spätantike und mittelalterliche Keramik aus Ephesus / Eds. F. Krinzinger. Wien: Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften. P. 203–229. (Archäologische Forschungen; 13.)

- Bonifay M., Pieri D., 1995. Amphores du Ve au VIIe s. à Marseille: nouvelles données sur la typologie et le contenu // Journal of Roman Archaeology. Vol. 8. P. 94–120.

- Hayes J. W., 1992. Excavations at Sarachane in Istanbul. Vol. 2. The Pottery. Princeton: Princeton University Press. 464 p.

- Panella C., 1986. Oriente ed Occidente: considerazioni su alcune anfore «egee» di età imperiale a Ostia // Recherches sur les amphores grecques / Eds.: J. Y. Empereur, Y. Garlan. Athènes: Ecole française d’Athènes; Paris: Diffusion de Boccard. P. 609–636. (Bulletin du Correspondance Hellenique. Supplément; 13.)

- Riley J. A., 1979. The coarse pottery from Berenice // Excavations at Sidi Khrebish Benghazi (Berenice). Vol. II. P. 91–467. (Supplement to Libya Antiqua; 5.)