Позднепалеолитический жилищно-хозяйственный комплекс стоянки Афонтова Гора IV (Овражная): результаты исследований 2020-2021 гг.

Автор: Разгильдеева И.И., Акимова Е.В., Барков А.В., Клементьев А.М., Новосельцева В.М.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Палеоэкология. Каменный век

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований отдельного участка стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) нового местонахождения палеолитических материалов на территории г. Красноярска. Обозначены вариативность культурно-хозяйственных традиций в комплексах Афонтовой горы и проблема выявления остатков жилищ в структуре палеолитического слоя. Дается краткая информация о геоморфологии и стратиграфии памятника, а также о локализации культурных остатков в палеорельефе склонов Афонтовой горы. Описана планиграфия анализируемого участка стоянки Афонтова Гора IV с остатками поселенческих структур. Представлен анализ статистики и типологии каменного и костяного инвентаря. Приводятся сведения о технике микрорасщепления и обработки камня, группах сырьевых единиц, видовом составе промысловой фауны, приемах утилизации ресурсов. Реконструируются виды деятельности, следы которых относятся к разным зонам стоянки. Рассматриваются результаты планиграфического анализа. Обосновано выделение комплекса одноочажного жилища и площадки хозяйственного назначения. Доказана одновременность их функционирования, установлены связи дебитажа, выявлены места индивидуальной деятельности, направления перемещения людей и изделий. Прослежены аналогии с этнографической моделью, показаны закономерности распределения культурных остатков в приочажном пространстве по принципу радиальных структур с формированием зон свободного выпадения остатков, передней и задней зон выброса отходов, деформации микрорельефа «пола». Возраст комплекса ~15,5рад. тыс. л.н. обоснован 14С-датами. Сделан вывод об открытии на стоянке Афонтова Гора IV культурного слоя с остатками древнего поселения и первого комплекса палеолитического жилища в его структуре. Обозначены перспективы дальнейших исследований.

Средний енисей, афонтова гора, поздний палеолит, жилищно-хозяйственные комплексы, планиграфический анализ, поздний плейстоцен

Короткий адрес: https://sciup.org/145146744

IDR: 145146744 | УДК: 903.3"631 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.027-038

Текст научной статьи Позднепалеолитический жилищно-хозяйственный комплекс стоянки Афонтова Гора IV (Овражная): результаты исследований 2020-2021 гг.

Исследования стоянок на Афонтовой горе в г. Красноярске с момента первых археологических сборов в конце XIX в. [Савенков, 1892] занимают особое место в сибирском палеолитоведении. Накопленные за полтора столетия археологические, антропологические и палеонтологические данные, характеризующие элементы материальной культуры, способы жизнедеятельности и среду обитания человека в Приенисейской Сибири в финале плейстоцена, широко отражены в научных публикациях [Ауэрбах, 1930; Сосновский, 1934; Громов, 1948; Астахов, 1999; Дроздов, Артемьев, 1997; Артемьев, Дроздов, Макулов, 2013; Деревянко и др., 2017]. До начала 1990-х гг. стоянки на Афонтовой горе, независимо от возраста культурного слоя и его дислокации в пределах склонов, представлялись классическим «афонтовским» комплексом [Абрамова, 1979; Астахов, 1999] и считались своеобразным эталоном одноименной культуры.

Современный этап исследований Афонтовой горы на рубеже XX–XXI вв. связан с развитием инфраструктуры г. Красноярска и строительством нового Николаевского моста через р. Енисей. Спасательные археологические работы, развернувшиеся в 2011–2021 гг., охватывали как уже известные памятники – Афонтова Гора I–V, так и вновь открытые объекты – стоянки Крутая, Афонтова Гора II-Склон, Афонтова Гора IV (Овражная) [Артемьев, Разгильдеева, Прилепская, 2019; Геология палеолита Северной

Азии…, 2020; Позднепалеолитическая стоянка Афон-това Гора II…, 2021; Акимова, Новосельцева, Стасюк, 2021]. Полученные материалы отражают вариативность культурно-хозяйственных традиций в комплексах Афонтовой горы в конце каргинского – второй половине сартанского времени и позволяют обратиться к проблеме выделения следов жилищ в планиграфии древних поселений.

Ранее остатки палеолитических жилищ в долине Енисея были изучены на стоянках Кокорево I, Голубая I, Нижний Иджир и Майнинская, Уй I (1, 2 горизонты, 2-й культурный слой (к. с.)) и Лиственка (16-й и 19-й к. с.) [Абрамова, 1979; Астахов, 1986; Васильев, 1996; Палеолит Енисея…, 2005]. Полевые исследования показали, что в местах функционирования наземных каркасных построек в культурном слое не всегда сохраняются очаги и внешние обкладки.

Предположение о наличии жилищ на памятниках Афонтовой горы выдвигалось еще в конце 1920-х гг. П.П. Ефименко, но в то время не нашло подтверждения [Громов, 1934]. Перспективы обнаружения данного типа структур в культурных слоях финального палеолита обозначились только в 2014 г. при раскопках Афонтовой Горы II [Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора II…, 2021, с. 56–59].

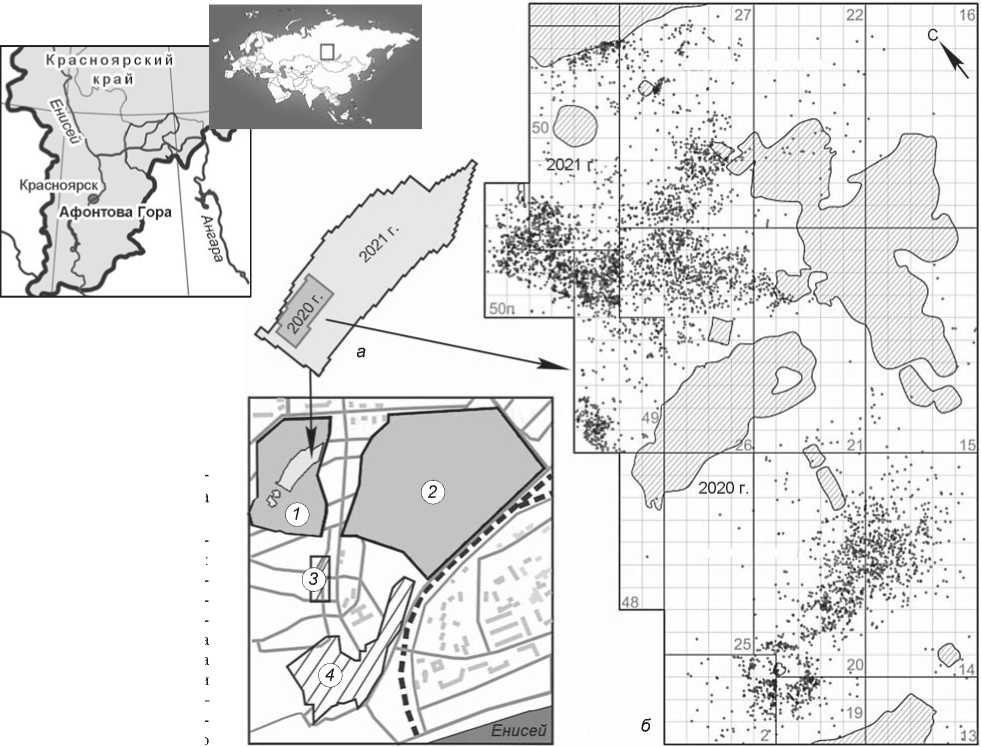

Стоянка Афонтова Гора IV входит в число памятников Афонтовой горы с 1920-х гг. До конца XX в. территория памятника была условно привязана к правому и левому бортам Иванихина Лога «недалеко от его устья» [Астахов, 1999, с. 166]. Современные границы объекта археологического наследия «Стоян- ка Афонтова Гора IV» уточнены в ходе разведочных работ 2011–2019 гг. и зафиксированы службой по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края [Новосельцева и др., 2020, с. 24]. В 2019 г. в западной части данной территории открыт новый пункт местонахождения археологических материалов Афонтова Гора IV (Овражная) [Акимова, Новосельцева, Стасюк, 2021, с. 106] (рис. 1).

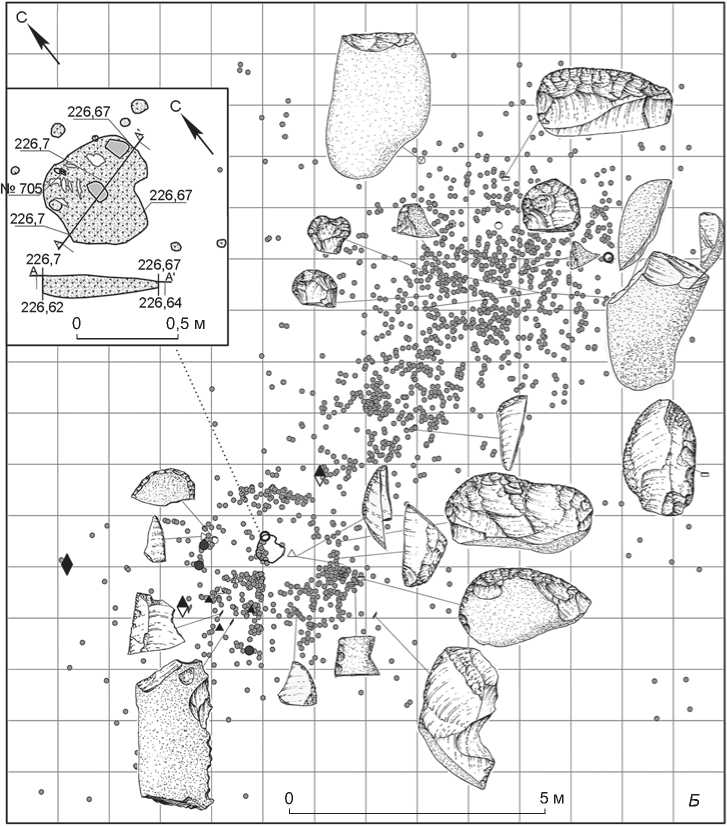

Спасательные археологические раскопки на памятнике проводились в 2020 г. под руководством В.М. Новосельцевой (ИАЭТ СО РАН, Новосибирск), 2021 г. – А.В. Баркова (ООО «Красноярская Геоархеология»). Общая площадь вскрытия составила более 14 тыс. м2 (рис. 1, а ). В ходе исследований выявлены места сосредоточения культурных остатков, приуроченные к разным бортам логов, которые прослежены в палеорельефе склона [Новосельцева, Стасюк, Акимова и др., 2020; Акимова и др., 2021]. Полученные материалы характеризуют специализацию деятельности древних коллективов и структуру организации площадок обитания. В планиграфии одного из участков выделены следы палеолитического жилища.

Методы исследования

Исследование было направлено на изучение пространственной организации стоянок эпохи палеолита в палеорельефе Афонтовой горы, выявление жилищно-хозяйственных структур, реконструкцию циклов деятельности древних коллективов. Раскопки стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) проводились с использованием общепринятого комплекса археологических и естественно-научных методов, включая современные методы фиксации. Радиоуглеродное датирование образцов выполнено в Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ–ННЦ» (Новосибирск). Специфика пищевого жизнеобеспечения и сезонной приуроченности определена археозоологическими методами анализа костных остатков. Соответствие фрагментов скелета частям туш животных определялось по методике, изложенной в работе Э. Райц, Э. Уинг [Reitz, Wing, 2008].

Описание коллекций артефактов основано на данных технико-типологического и морфологического

2021 г;

50п

а

2020 г.

б

Красноярский

Красноярск

/ Афонтова П

Гора

А

Рис. 1. Месторасположение стоянки Афонтова Гора IV (Овражная).

А – схема района исследования; Б – ситуационный план: 1 – стоянка Афонтова Гора IV (Овражная), 2 – территория стоянки Афонтова Гора IV в 1920-е гг., 3 – стоянка Крутая, 4 – стоянка Афонтова Гора II. Врезки: а – площади вскрытия 2020, 2021 гг.; б – план раскопов 3, 4 (зоны локализации южного и северного комплексов).

анализов [Абрамова, 1979]. Использовались методы ремонтажа, а также анализа групп сырьевых единиц. Определялись состав пород и источники сборов сырья. При изучении структуры площадок обитания применялись традиционные методы, проводились 3D-моделирование рельефа древней поверхности и анализ концентрической организации культурных остатков [Леонова, 1989; Инешин, Тетенькин, 2010; Leroi-Gourhan, Brezillon, 1972; Stapert, 1989; Larson, Kornfeld, 1997; Разгильдеева, 2008]. Планиграфиче-ский анализ служил основой для выделения в структуре площадок обитания жилых и хозяйственных зон, выявления взаимосвязей между ними, определения синхронности/разновременности формирования элементов, реконструкции деятельностных ситуаций и культурно-хронологических контекстов.

Геоморфология и стратиграфия участка

Западная часть стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) расположена на платообразной привершинной поверхности Афонтовой горы, на гипсометрических позициях 220–236 м по Балтийской системе высот. Стоянка приурочена к покровным отложениям высокой террасы (85–101 м) Енисея, переходящей в долгий пологий склон юго-восточной экспозиции и разрезанной логами, которые слабо выражены в условиях современной городской застройки. Улицы Овражная, 1-я Байкитская и Юбилейная располагаются фактически вдоль бортов древних логов. Здесь же размещались усадьбы частного сектора, производственная база завода «Краслесмаш».

Хозяйственное использование территории Афон-товой горы на протяжении XX в. сопровождалось техногенным преобразованием рельефа склона. В результате верхняя часть покровных отложений была повсеместно нарушена. Слой современной почвы содержит техногенные остатки, которые помогают представить план исторической застройки и последующей перепланировки района.

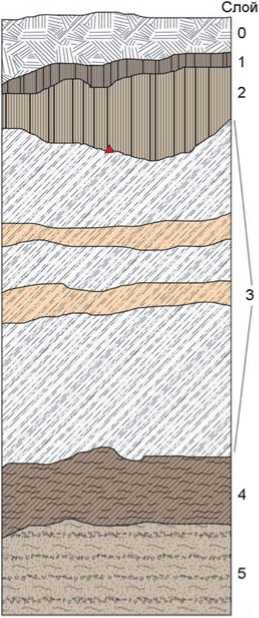

Вскрытая толща покровных отложений представлена субаэральными супе сями делювиального генезиса (рис. 2, А). Среднеголоценовые почвы сохранились фрагментарно в заполнении отрицательных форм рельефа. Раннеголоценовые слабогумусированные супеси представлены пачкой мощностью до 0,4 м, в подошве которой имеется тонкая прослойка палеопочвы. Ниже вскрыта толща сартан-ских лессовидных карбонатизированных супесей с палеопочвенными горизонтами на разных уровнях [Новосельцева, Акимова, Стасюк и др., 2020, с. 182–184]. Археологические материалы позднепалеолитического возраста приурочены к кровле финальноплейстоценовых отложений, пограничной между пачками светло-коричневой и белесой карбо-натизированной супесей.

Скопление материалов в анализируемой зоне стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) находилось в югозападной части раскопа 3 и на смежном участке раскопа 4, было приурочено к северному борту крупного лога, рассекающего отложения склона с направлением русла З–СВ. Изучаемая часть стоянки находилась на площадке размерами ~75 м2, вытянутой с З на В на 16,5 м (см. рис. 1, б ).

Каменный и костяной инвентарь

Коллекции археологических (1 315 экз.) и фаунистических (2 257 ед.) материалов характеризуют сферу бытовой и промысловой деятельности древних коллективов, среду их обитания. Среди каменных артефактов преобладают продукты расщепления микроразмеров: нуклеусы, сколы, отщепы, чешуйки, целые и фрагменты микропластин (табл. 1). Основным источником каменного сырья (песчаники, алевриты и аргиллиты различной степени окремненности, яшмоиды, риолиты, кремни, мелкозернистые кварциты и халцедоны*) были галечные россыпи берега Енисея и его притоков, а также локальные выходы коренных пород (микросиенитов), расположенные выше по течению Енисея в районе Николаевской сопки. В цикле обработки, как показал анализ сколов, участвовали камни не менее 22 сырьевых единиц, при этом ни одного нуклеуса для получения крупных и средних пластин в коллекции не представлено.

Свидетельствами первичного расщепления одно-, двуплощадочных монофронтальных нуклеусов выступают негативы однонаправленных снятий, а также остатки галечной корки на дорсале пластин и пластинчатых сколов. Аппликация двух скребел иллюстрирует прием продольного раскалывания галек (рис. 3, 10 , 14 ).

Процесс микрорасщепления характеризуют девять клиновидных микронуклеусов (рис. 3, 1–3 ), а также целые и сломанные микропластины, реберчатые и лыжевидные сколы. Основой для микронуклеусов выступали массивные отщепы и фрагменты пластин. Особенностью являются небольшие размеры конечных форм микронуклеусов – высота фронта не превышает 2,5 см, технические сколы на стадии заготовки чуть более 3 см. Ширина негативов снятий до 1,0– 1,5 мм, при этом ширина микропластин-вкладышей рогового пазового орудия 3 мм (рис. 3, 12 ) .

Основами для орудий служили разные сколы, для скребел и ножевидных – крупные, в т.ч. пластинчатые, для скребков – отщепы и пластины. При оформлении

о

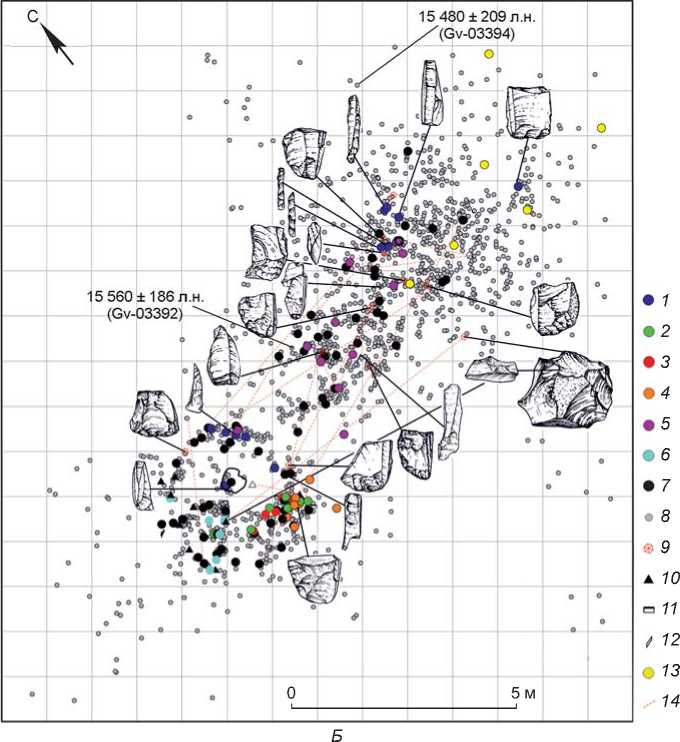

Рис. 2. Стратиграфия позднеплейстоценовых отложений, выявленных в 2020 г . ( А ), план южного комплекса ( Б). А: 1 - культуросодержащий горизонт, 2 - супеси лессовидные слабогумусированные, 3 - суглинки лессовидные гумусированные, 4 - мелкообломочный материал, 5 - супеси слоистые, 6 - техногенные остатки, 7 - супеси гумусированные, 8 - супеси лессовидные; Б : 1-7 - группы сырьевых единиц, 8 - точки фиксации находок, 9 - нуклеус, 10 - отщепы с ретушью, 11 - пластины с ретушью, 12 - пластинки, 13 - обломки бивня, 14 - аппликативные связи.

Таблица 1. Состав коллекции каменных артефактов стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) * , экз.

|

№ раскопа/ участка |

О ф 5 т |

Сколы |

1— 05 го с: |

1— 05 го о 3 2 |

ф и б |

3 ф |

-8 го |

го ф Ш |

Орудия |

Всего |

|||||||||

|

го з со х о 0) о § S' ° ^ -8- т о о 8. & 2 i |

ф ГО т 1— 05 ГО |

Ф СО О О |

ф 3 о ф т 3 X ф 1- |

ф б |

05 ф б |

1— о 2 2 ^ 1 ф р ? а О о |

ф го: р о го о ГО[ |

ф CL |

ГО о 3 о о |

го 3 го о ф т ф го го |

|||||||||

|

3-14 |

2 |

2 |

5 |

11 |

5 |

7 |

14 |

39 |

236 |

– |

2 |

1 |

2 |

1 |

– |

– |

– |

1 |

328 |

|

3-20 |

8 |

8 |

4 |

10 |

15 |

27 |

41 |

96 |

457 |

– |

– |

4 |

1 |

– |

1 |

1 |

1 |

2 |

676 |

|

3-19 |

1 |

1 |

– |

6 |

7 |

13 |

7 |

42 |

51 |

– |

– |

– |

1 |

3 |

– |

– |

1 |

– |

133 |

|

4-2 |

– |

– |

– |

– |

50 |

5 |

12 |

33 |

66 |

6 |

– |

1 |

– |

2 |

– |

– |

3 |

– |

178 |

|

Итого |

11 |

11 |

9 |

27 |

77 |

52 |

74 |

210 |

810 |

6 |

2 |

6 |

4 |

6 |

1 |

1 |

5 |

3 |

1315 |

*В табл. 1-3 представлены статистические данные по находкам с участков анализируемой в статье зоны.

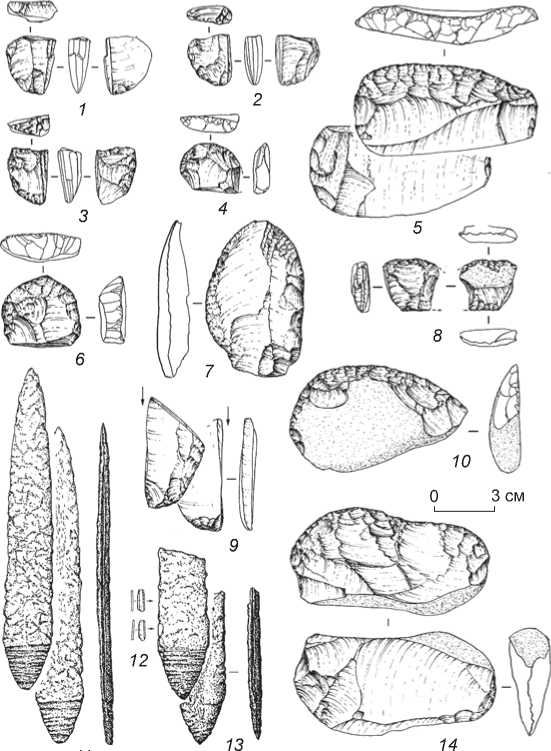

Рис. 3. Каменный и костяной инвентарь стоянки Афонтова Гора IV (Овражная).

1–3 – микронуклеусы; 4 , 6 – скребки; 5 , 10 , 14 – скребловидные орудия; 7 – ножевидное орудие; 8 – долотовидное орудие; 9 – резец; 11 , 13 – вкладышевые орудия (рог); 12 – микропластины-вкладыши.

наиболее часто использовалась чешуйчатая ретушь. На одном предмете можно видеть разные виды ретуши – от чешуйчатой разнофасеточной до узкой удлиненной. Угол нанесения удара определял остроту рабочих кромок и функциональность изделий.

Орудия составляют 2 % от общего количества артефактов (табл. 1). Каменных орудий 26 экз., включая отщепы и фрагменты пластин с ретушью.

Типологически выражены скребки-унифасы (6 экз.) (рис. 3, 4 , 6 ) и продольные скребла (4 экз.) (рис. 3, 5 , 10 , 14 ). Клиновидно заостренный рабочий край одного орудия (рис. 3, 14 ) допускает его использование в качестве ножа. К категории ножей отнесены еще два изделия (рис. 3, 7 ). Пять орудий представлены обломками. Выделены резец на фрагменте крупной пластины (сколе) (рис. 3, 9 ) и долотовидное орудие на сработанном микронуклеусе (рис. 3, 8 ). В группу галечных орудий включены два струга и отбойник.

Из рогов северного оленя сделаны муфта-рукоять (размеры 14,5 × 2,7 × 1,5 см) и два пазовых наконечника (рис. 3, 11 , 13 ). Целый экземпляр удлиненной симметричной формы (размеры 15,0 × 2,4 см, ширина паза 2 мм), с клинообразно выструганным о снованием (угол ок. 60º) и серией горизонтальных ровных линий по обеим сторонам. Обломок (размеры 7,5 × 2,5 см) аналогичен целому. Длина зон основания 2,3 и 2,5 см соответственно. С обломком найдены два вкладыша – медиальные фрагменты микропластин без ретуши.

Планиграфия комплекса

Планиграфический анализ позволил выявить закономерности в распределении культурных остатков. Структурообразующими элементами площадки обитания являлись очаг, скопления артефактов и фаунистических остатков (табл. 2). На периферии зон хозяйственной деятельности были рассеяны колотые кости и обломки рогов, преимущественно северного оленя.

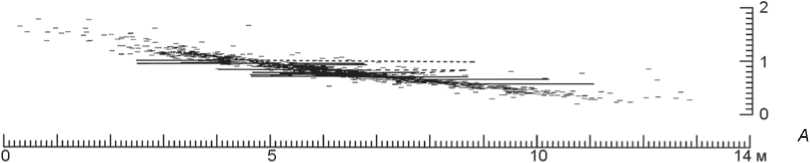

Остатки очага представляли собой зольное пятно округлой формы (диаметр 0,65 м) с размытым контуром. В заполнении обнаружены вкрапления мелких углей и включения сероватого цвета. Мощность линзы вместе с прокалом 5–7 см. На поверхности пятна в центре и около северо-восточной границы лежали два обломка камня, в западном секторе – несколько отщепов и фрагменты колотых костей, в т.ч. с эпифизами. В 0,15–0,2 м от очага с трех сторон на фоне светлой супе- си зафиксированы округлые пятна углистого цвета диаметром до 0,1 м. Два из них находились к СВ от очага на одной линии с камнями (рис. 4, Б).

Согласно 3D-модели поверхности слоя, при общем нерасчлененном рельефе, который имеет плавный уклон в юго-во сточном направлении, в югозападной части площадки обитания арте факты залегали по системе концентрических структур [Stapert, 1989, p. 4–5]. В 3,5–4,0 м от очага в микрорельефе слоя проявился контур окружности, отмеченный повышением «бортов». Точки фиксации ми-кродебитажа и групп орудий образовали окружность радиусом 1,2–2,0 м от центра очага (см. рис. 2, Б ). Во время раскопок конструктивных элементов, искусственно формирующих границы скоплений, выявлено не было.

Распространение и состав находок дают представление о формировании культурных о статков

Таблица 2. Таксономический состав фаунистической коллекции стоянки Афонтова Гора IV (Овражная), экз.

|

№ раскопа/ участка |

Грызуны |

Песец |

Лошадь ископаемая |

Марал |

Северный олень |

Cervi-dae |

Баран |

Крупные копытные |

Средние копытные |

Неопределимые |

Мамонт |

Всего |

|

3-13 |

1 |

– |

– |

1 |

4 |

– |

– |

– |

15 |

1 |

– |

22 |

|

3-14 |

– |

1 |

– |

– |

199 |

37 |

1 |

– |

853 |

85 |

11 |

1187 |

|

3-19 |

– |

– |

– |

– |

27 |

8 |

– |

– |

48 |

77 |

– |

160 |

|

3-20 |

– |

– |

– |

– |

76 |

28 |

1 |

– |

488 |

117 |

9 |

719 |

|

3-25 |

– |

– |

– |

– |

1 |

2 |

– |

– |

11 |

3 |

– |

17 |

|

4-2 |

– |

– |

2 |

– |

33 |

1 |

– |

3 |

28 |

85 |

– |

152 |

|

Итого |

1 |

1 |

2 |

1 |

340 |

76 |

2 |

3 |

1443 |

368 |

20 |

2257 |

Рис. 4. Профиль точек фиксации и аппликативные связи ( А ), план жилищнохозяйственного комплекса, схема размещения орудий ( Б ) стоянки Афонтова Гора IV (Овражная). На врезке - план и профиль очага.

1 - фрагменты галечных орудий; 2 - отщепы с ретушью; 3 - пластины с ретушью; 4 -скребки; 5 - пазовые орудия; 6 - обломки орудий; 7 - нуклеусы; 8 - резец; 9 - пластинка с ретушью; 10 - пластинка; 11 -точки фиксации находок; 12 -графит; 13 - роговая муфта.

Таблица 3. Категории скелетных остатков северного оленя на стоянке Афонтова Гора IV (Овражная), экз.

В скоплении вокруг очага преобладали микроартефакты: долотовидное орудие, два микронуклеуса и сколы с аналогичных ядрищ. Анализ сырьевых единиц* позволил выявить места обработки и утилизации изделий, в т.ч. не обнаруженных в комплексе. К этим, по нашему мнению, местам индивидуальной деятельности отно сятся и группы орудий (см. рис. 4, Б ).

В южном и юго-западном от очага секторах преобладали обломки орудий с тонкими кромками, среди них была часть рогового наконечника с вкладышами (см. рис. 3, 13 ). В северо-западном секторе под фрагментом трубчатой кости лежал единственный обломок лезвия скребка. Рядом находились ножевидное орудие и кусочки графита (см. рис. 4). К В от очага обнаружены два скребла (см. рис. 3, 10 , 14 ), резец (см. рис. 3, 9 ) и обломок орудия на первичной пластине.

Хозяйственно-бытовая деятельность у очага включала несколько видов работ, связанных с обработкой пищевых ресурсов. Судя по составу определимых костей, разделывались мясные части (передняя и задняя четверти) туши северного оленя. Об интенсивности этой деятельности свидетельствуют выкрошенность кромок и фрагментированность орудий. Кроме скребел, все найденные около очага орудия сломаны. Состав отходов дебитажа соответствует конечной стадии обработки микронуклеусов из кремня и кварцита.

Фаунистические материалы, находившиеся в 3,5– 4,0 м от очага на внешней границе зоны понижения в микрорельефе кольцевой структуры, включали кости черепа (2 экз.), фрагменты рогов (15 экз.), кости нижних отделов конечностей (голеностопные суставы в анатомическом порядке) северного оленя, относящиеся к категории отходов первичной разделки туш. Преобладание остатков костей задней ноги (табл. 3) можно объяснить многочисленностью обломков диафиза плюсневых костей, которые хорошо диагностируются.

На СВ от зоны с очагом растянулось шлейфообразное скопление культурных остатков. Состав инвентаря и аппликативные связи свидетельствуют об общности хозяйственно-культурного контекста и указывают направления перемещения задействованных в хозяйственных операциях предметов и людей – от зоны с очагом к внешней площадке (см. рис. 2, Б ).

Фаунистические материалы соответствуют процессу первичной разделки туш (табл. 3). Концентрация рогов оленей, возможно, связана с их отбором для дальнейшей обработки. На площадке доминируют кости северного оленя (92,6 % определимых), остатки других млекопитающих единичны.

Среди костей северного оленя превалируют остатки головы и дистальных частей конечностей. Их традиционно рассматривают как продукты, имевшие пищевую ценность именно для добытчиков. Сильная фрагментированность этих остатков – результат грубой утилизации с целью добычи головного и костного мозга из костей на месте разделки. Очень малая доля элементов осевого скелета (позвонки, ребра) может быть обусловлена тем, что туши готовились для транспортировки. Передняя и задняя четверти туши лишь частично использовались в пищу. Трудно объяснить причину малого количества фаланг пальцев, которые в скелете среди дистальных частей являются самыми многочисленными.

По количеству зубов разной генерации (семь pd4 и два стертых m3) определено, что они принадлежали как минимум двум взрослым и семи молодым особям северного оленя. Судя по изношенности зубов молочной генерации, добыча особей первого года жизни происходила с осени до весны.

Анализ зон концентрации фаунистических материалов и связанных с ними групп орудий и микро-дебитажа позволяет выделить на хозяйственной площадке места деятельности, вероятно, одновременно одного-двух человек. Одно место находилось в 4,3 м к В от очага. Костные остатки соответствуют процессу разделки части туш северного оленя. Среди артефактов имеются сколы с микронуклеусов из серо-черного и черно-коричневого кремня, мелкозернистых пе счаников зеленого цвета. Орудия представлены немодифицированными мелкоразмерными сколами с ретушью утилизации и следами износа. Два клиновидных микронуклеуса идентичны по оформлению (см. рис. 3, 2 , 3 ).

Другое рабочее место с признаками более интенсивной деятельности удалено от очага на 6,3 м. Для участка характерно статистическое преобладание фаунистических материалов при их бессистемном размещении. Наряду с остатками костей северного оленя, в т.ч. молодых особей, имеются фаланги горного барана и фрагмент верхнечелюстной ко сти благородного оленя. Вместе с обломками рогов компактно залегали разрозненные фрагменты бивня мамонта (см. рис. 2, Б ) – это, вероятно, сборы сырья, поскольку ни одной кости мамонта среди них не было. Анализ сырья микросколов показал, что обработке подвергались отдельности черного кремня. Конечные формы микронуклеусов демонстрируют крайнюю стадию истощения.

Типологически выделены восемь орудий, из них два на гальках отнесены к категории рубящих. Ап-плицирующиеся к одному из них сколы зафиксированы в центре скопления костных материалов рядом с двумя скребками (см. рис. 3, 4 ) и обломком пластины с ретушью. К В от этого места находились обломок орудия, округлый скребок из коричневого микрокварцита (см. рис. 3, 6 ) и продольное скребло/нож на пластинчатом сколе из красно-коричневой породы (микрокварцит или микросиенит) (см. рис. 3, 5 ). Из аналогичного сырья, но другого оттенка выполнены скребло/нож (см. рис. 3, 7 ) и обломок скола с ретушью. Микросколы из указанных пород обнаружены на хозяйственной площадке среди костных остатков, единичные экземпляры – около очага наряду с резцом и микронуклеусом (см. рис. 2, Б ). В скоплениях ко стей были выявлены части галек продолговатых форм, в т.ч. апплицируемые. С учетом следов износа поверхности, характера излома и массивности можно предполагать, что камни из крупнозернистых пород имели разное назначение.

Обсуждение результатов и выводы

Материалы анализируемого участка стоянки Афонто-ва Гора IV (Овражная) характеризуют место функционирования сезонного промыслового лагеря охотников на северного оленя. Аппликативные связи, группы сырьевых единиц, пространственная организация остатков указывают на общность культурно-хозяйственного контекста (см. рис. 2, Б ). Планиграфический анализ выявил в структуре площадки обитания два контекстуально связанных элемента.

Пространство первого элемента организовано по типу кольцевых структур, близко к этнографической модели [Васильев и др., 2007, с. 12]. Интенсивность теплоизлучения очага определяла размещение мест отдыха и бытовой деятельности, влияла на формирование зон выброса отходов и непреднамеренного падения о статков.

Рядом с очагом в микродебитаже выделяются точечные скопления сырьевых единиц, которые соответствуют местам выполнения определенных операций. В зоне к ЮВ от очага набор орудий, содержащий крупные скребла, характеризуется вариативностью. В зонах к Ю и ЮЗ от очага, по сравнению с вышеописанной, зафиксированы бóльшая концентрация ко стных остатков и рассеянность микродебитажа (см. рис. 2, Б ).

Заднюю зону выброса формировали осколки неопределимых костей. Только на внешней границе юго-западного сектора найдены кости конечностей северного оленя в анатомическом порядке. Рядом с ними лежали роговая муфта-рукоять и обломки рогов.

Интерпретация комплекса с очагом дискуссионна. Судя по планиграфии, на стоянке могла быть легкая наземная конструкция (укрытие) типа одноочажного жилища – «чума». Пространство вокруг очага в отличие от хозяйственной площадки характеризуется «чистотой» и выраженной в плане концентричностью структуры . Отсутствие отходов производства в ближней к действующему костру зоне может быть обусловлено разными причинами.

В пользу предположения о существовании закрытой наземной конструкции свидетельствуют: размещение очага в центре, относительно правильная форма линзы заполнения, круговое расположение ми-кродебитажа в передней зоне выброса, локализация мест индивидуальной деятельности около очага, сосредоточение костных остатков, представляющих собой «кухонные» пищевые отходы в приочажной зоне; согласованность направления длинной оси внешнего скопления и восточного сектора приочажного комплекса, чашевидное понижение в микрорельефе «пола» и размещение отходов задней зоны выброса в границах данного понижения.

Второй элемент в структуре стоянки – площадка хозяйственно-бытового назначения с двумя местами разделки туш животных – расположен к В от комплекса с очагом.

Цикл жизнеобеспечения коллектива предполагал миграцию группы на промысловые угодья; выбор места и обустройство лагеря, зоны отдыха и очага; забой животных, транспортировку и разделку туш; предварительную обработку шкур и костей; утилизацию пищевых ресурсов. Объектами охоты были копытные млекопитающие как минимум трех видов. Износ инвентаря определял потребности в восполнении инструментария.

Интерпретация функционального назначения орудий опирается на их технико-морфологические характеристики, а также данные трасологических исследований орудий с позднепалеолитических стоянок Енисея и носит предварительный характер [Щелин-ский, 1972; Абрамова, Щелинский, 1973].

Пазовые роговые орудия определены как элементы охотничьего инвентаря. Они залегали практически на равном удалении от очага (1,8–1,9 м): обломок наконечника с двумя вкладышами располагался на З, целый экземпляр – на В (см. рис. 4). Каменные орудия со скребково-режущими кромками использовались как при разделке туш животных, так и при обработке разных органических материалов.

Обломки микронуклеусов из кремня, кварцитов и мелкоразмерные сколы с них свидетельствуют о потребности в качественных орудиях. Судя по составу технических сколов, микронуклеусы, принесенные на стоянку в готовом виде, неоднократно переоформлялись. Степень их истощения указывает на явную ограниченность запаса.

Единичные, относительно крупные первичные сколы являются результатом оформления галечных орудий на стоянке. Основой служили речные гальки длиной 10–15 см. Размерность камней допускает их свободную транспортировку, в т.ч. на значительное расстояние.

Анализ сырьевых единиц показал, что отбиралось сырье твердостью 6,5–7,0 по шкале Мооса. Имеются нуклеусы и орудия из серо-черного, черно-коричневого и черного кремня, а также из серо-черно-оранжевого, белого, оранжевого и молочного кварцита. Выделяются микрокварциты приглушенно красного цвета с вкраплениями полевых шпатов с темноцветными минералами (пироксен).

Преобладание (65 %) среди продуктов первичного расщепления микроразмерных сколов обусловлено утилитарным износом кромок орудий в ходе короткого цикла первичной обработки. Предельное истощение микронуклеусов, использование сколов случайных форм и фрагментация орудий свидетельствуют об активной эксплуатации. Весь комплекс материалов, включая костные остатки, указывает на промысловую специализацию деятельности.

Фаунистические материалы рассматриваемой стоянки характеризуют классический для верхнего палеолита Енисея состав объектов охоты [Клементьев, 2021] при доминировании северного оленя ( Rangifer tarandus ) (см. табл. 2). На более широкий спектр промысловой фауны указывают кости ископаемой лошади ( Equus ferus ), благородного оленя ( Cervus sp.), горного барана ( Ovis ammon ) и песца ( Alopex lagopus ). Кости животных этих видов единичны; они, за исключением костей барана, которые найдены внутри скопления на хозяйственной площадке, располагались на периферии последней.

По двум плюсневым костям северного оленя получены некалиброванные 14С-даты: 15 480 ± 209 л.н. (GV-03394) и 15 560 ± 186 л.н. (GV-03392). Возраст 15 570 ± 205 л.н. (GV-03391) имеет образец тазовой кости северного оленя, обнаруженный к СЗ от анализируемого комплекса, на соседнем участке стоянки (см. рис. 2, Б ).

Заключение

Исследования стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) выявили сложную систему организации пространства древних площадок обитания в период функционирования сезонных лагерей. Анализ планиграфии культурного слоя позволил впервые для территории Афонтовой горы выделить остатки двух взаимосвязанных элементов в структуре древнего поселения – одноочажного жилища и площадки хозяйственно-бытового назначения. Закономерности распределения культурных остатков, их ремонтажные и сырьевые связи свидетельствуют о синхронности. Коллекции артефактов и фаунистических материалов характеризуют промысловую направленность деятельности древних коллективов, осваивавших на разных этапах сартанского времени участок юговосточного склона горы. Исследования доказали, что культурные отложения стоянки Афонтова Гора IV (Овражная) сохранились in situ .

Список литературы Позднепалеолитический жилищно-хозяйственный комплекс стоянки Афонтова Гора IV (Овражная): результаты исследований 2020-2021 гг.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Кокоревская культура. – Новосибирск: Наука, 1979. – 200 с.

- Абрамова З.А., Щелинский В.Е. Типология и функции остроконечных орудий палеолитической стоянки Кокорево I на Енисее // КСИА. – 1973. – Вып. 136. – С. 3–10.

- Акимова Е.В., Барков А.В., Разгильдеева И.И., Стасюк И.В. Раскопки стоянки Афонтова гора IV (Овражная, пункт II) в Красноярске в 2021 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – Т. XXVII. – С. 871–877.

- Акимова Е.В., Новосельцева В.М., Стасюк И.В. Кокоревские стоянки Афонтовой горы // Зап. ИИМК. – СПб.: Изд-во ИИМК РАН, 2021. – № 24. – С. 104–119.

- Артемьев Е.В., Дроздов Н.И., Макулов В.И. Основные этапы археологического изучения стоянки Афонтова гора II // Изв. Иркут. гос. ун-та. Сер. Геоархеология. Этнология. Антропология. – 2013. – № (3). – С. 58–71.

- Артемьев Е.В., Разгильдеева И.И., Прилепская Н.Е. Стоянка Крутая – новый объект в археологическом комплексе Афонтовой горы: предварительные результаты исследований 2017 года // Преодоление времени и пространства: статьи по актуальным проблемам охранно-спасательных работ на памятниках археологии Средней Сибири. – Иркутск: Изд-во Ин-та географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2019. – С. 34–55.

- Астахов С.Н. Палеолит Тувы. – Новосибирск: Наука, 1986. – 174 с.

- Астахов С.Н. Палеолит Енисея. Палеолитические стоянки на Афонтовой горе в г. Красноярске. – СПб.: Европейский Дом, 1999. – 207 с.

- Ауэрбах Н.К. Палеолитические стоянка Афонтова III // Тр. Общества изучения Сибири и ее производных сил. – Новосибирск: Об-во изучения Сибири, 1930. – Вып. 7. – 59 с.

- Васильев С.А. Поздний палеолит Верхнего Енисея (по материалам многослойных стоянок района Майны). – СПб.: Петербург. Востоковедение, 1996. – 225 с.

- Васильев С.А., Бозински Г., Бредли Б.А., Вишняцкий Л.Б., Гиря Е.Ю., Грибченко Ю.Н., Желтова М.Н., Тихонов А.Н. Четырехъязычный (русско-англо-франко-немецкий) словарь-справочник по археологии палеолита. – СПб.: Петербург. Востоковедение, 2007. – 264 с. – (Archaeologica Petropolitana; [Vol.] XX).

- Геология палеолита Северной Азии: к столетию со дня рожд. С.М. Цейтлина: Путеводитель полевой экскурсии. – Красноярск: Ситалл, 2020. – 108 с.

- Громов В.И. Из полевых археологических наблюдений на Енисее летом 1933 г. // Проблемы истории докапиталистических обществ. – 1934. – № 2. – С. 97–99.

- Громов В.И. Палеонтологическое и археологическое обоснования стратиграфии континентальных отложений четвертичного периода на территории СССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1948. – 524 с. – (Тр. Ин-та геол. наук АН СССР; вып. 64, № 17).

- Деревянко А.П., Славинский В.С., Цыбанков А.А., Лысенко Д.Н., Дроздов Н.И., Гладышев С.А., Рыбин Е.П., Стасюк И.В., Харевич В.М., Акимова Е.В., Слепченко С.М., Зольников И.Д., Клементьев А.М., Галухин Л.Л., Богданов Е.С. Археологические комплексы позднего палеолита стоянки Афонтова Гора II (по материалам раскопок 2014 года) // Stratum plus. – 2017. – № 1. – С. 175–199.

- Дроздов Н.И., Артемьев Е.В. Новые страницы в изучении палеолита Афонтовой горы. – М.: [Б.и.], 1997. – 56 с.

- Инешин Е.М., Тетенькин А.В. Человек и природная среда севера Байкальской Сибири в позднем плейстоцене. Местонахождение Большой Якорь I. – Новосибирск: Наука, 2010. – 270 с.

- Клементьев А.М. Палеогеография Красноярской впадины в палеолитическую эпоху на основе палеотериологических данных // Пути эволюционной географии: матлы II Всерос. науч. конф., посвящ. памяти профессора А.А. Величко (Москва, 22–25 ноября 2021 г.). – М.: Институт географии РАН, 2021. – Вып. 2. – С. 611–616.

- Леонова Н.Б. Возможности выявления критериев длительности обитания на верхнепалеолитических памятниках // Проблемы культурной адаптации в эпоху верхнего палеолита: тез. докл. советско-американ. симп. Ленинград, июль 1989 г. – Л., 1989. – С. 32–34.

- Новосельцева В.М., Акимова Е.В., Стасюк И.В., Орешников И.А., Ключников Т.А. Раскопки позднепалеолитической стоянки Афонтова гора IV (Овражная) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XХVI. – С. 181–188.

- Новосельцева В.М., Стасюк И.В., Акимова Е.В., Муратов Н.С., Орешников И.А., Румянцев А.А. Афонтова Гора-4. Предварительные итоги по результатам спасательных работ 2020 года // Геология палеолита Северной Азии: к столетию со дня рожд. С.М. Цейтлина: путеводитель полевой экскурсии. – Красноярск: Ситалл, 2020. – С. 23–28.

- Оетеллар Дж.А. Жилища с покрытием из кожи и этнографические модели охотников и собирателей: на примере Канады и Сибири // Изв. Лаборатории древних технологий. – 2007. – № 1 (5). – С. 63–74.

- Палеолит Енисея. Лиственка / Е.В. Акимова, Н.И. Дроздов, В.П. Чеха, С.А. Лаухин, Л.А. Орлова, В.Г. Кольцова, А.Ф. Санько, Е.А. Шпакова. – Красноярск; Новосибирск: Универс: Наука, 2005. – 180 с.

- Позднепалеолитическая стоянка Афонтова Гора II: итоги мультидисциплинарных исследований 2014 года / Е.В. Акимова, А.В. Анойкин, С.К. Васильев, Л.Л. Галухин, Н.И. Дроздов, А.А. Дудко, И.Д. Зольников, А.М. Клементьев, Д.Н. Лысенко, И.И. Разгильдеева, В.С. Славинский, И.В. Стасюк, Е.А. Томилова, В.М. Харевич, А.А. Цыбанков / отв. ред. В.Н. Зенин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2021. – 260 с.

- Разгильдеева И.И. Планиграфия жилищно-хозяйственных структур: метод кругового моделирования // Тр. II (XVIII) Всерос. археол. съезда в Суздале. – М.: ИА РАН, 2008. – Т. III. – С. 170–174.

- Савенков И.Т. О палеолитической эпохе в окрестностях г. Красноярска Енисейской губернии. – Красноярск: [Тип. А.Д. Жилина], 1892. – 21 с.

- Сосновский Г.П. Палеолитические стоянки Северной Азии // Тр. II Междунар. конф. Ассоциации исследователей четвертичного периода Европы. – Л.; М.; Новосибирск: Гос. науч.-техн.-горно-геол.-нефт. изд-во, 1934. – Вып. 5. – С. 247–290.

- Щелинский В.Е. Изучение производственных функций галечных орудий из позднепалеолитических стоянок Енисея // Палеолит и неолит СССР. – Л.: Наука, 1972. – Т. VII. – С. 142–149. – (МИА; вып. 185).

- Binford L.R. Dimensional analysis of behavior and site structure: learning from an Eskimo hunting stand // American Antiquity. – 1978. – Vol. 43, N 3. – P. 330–361.

- GrØn O., Holm-Olsen I.M., Tommervik H., Kuznesov O. Reideer hunters and herders: settlement and environmental impact // Kulturminnefors-kningens mangfol. – 1999. – August. – P. 20–26.

- Larson M.L., Kornfeld M. Chipped Stone Nodules: Theory, Method, and Examples // Lithic Technology. – 1997. – Vol. 22. – Р. 4–18.

- Leroi-Gourhan A., Brezillon M. Fouilles de Pincevent: Essai d’analyse Ethnographique d’un Habitat Magdalenien. VII-e Suppl.à Gallia Préhistoire. – P.: CNRS, 1972. – 331 p.

- Reitz E.J., Wing E.S. Zooarchaeology. – N. Y.: Cambridge Univ. Press, 2008. – 559 p.

- Stapert D. The ring and sector method: Intrasite spatial analysis of Stone Age sites, with special reference to Pincevent // Palaeohistoria. – 1989. – [Vol. 31]. – P. 1–57.