Позднепалеолитическое местонахождение Дербина IV на Красноярском водохранилище

Автор: Харевич Владимир Михайлович, Стасюк Иван Владимирович, Акимова Елена Васильевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.10, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проблема появления и развития индустрий верхнепалеолитического облика в бассейне Среднего Енисея является одной из ключевых в палеолитоведении Сибири. Данная статья посвящена анализу каменной индустрии стоянки Дербина IV - одного из наиболее полно изученных местонахождений так называемой ранней группы памятников Дербинского залива. Индустрия Дербины IV вместе с комплексами местонахождений Усть-Малтат II и Дербина V принадлежит к одной культурной общности, существовавшей в бассейне Среднего Енисея в финальнокаргинское-раннесартанское время. Первичное расщепление характеризуется получением пластинчатых заготовок с параллельных плоскостных и объемных одно- и двуплощадочных монофронтов, торцовым раскалыванием, разнообразной микротехникой. Орудийный набор представлен скребками и остроконечниками на пластинах, угловыми и срединными проколками, долотовидными орудиями, продольными и поперечными скреблами, разнообразными орудиями на гальках.

Средний енисей, дербинский залив, верхний палеолит, каменная индустрия, каменный инвентарь, орудийный набор

Короткий адрес: https://sciup.org/14737547

IDR: 14737547 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Позднепалеолитическое местонахождение Дербина IV на Красноярском водохранилище

Многолетнее стационарное изучение позднего палеолита Дербинского залива (1998–2007 гг.) позволило выделить группу археологических объектов позднекаргин-ского-раннесартанского возраста разной степени информативности, находящихся в разной стратиграфической и геолого-геоморфологической позиции [Акимова, Ста-сюк, 2007; 2009; Стасюк, Акимова, 2008; Лаухин и др., 2002; Харевич и др., 2010]. На фоне таких местонахождений, как Дербина V, Усть-Малтат I и II, Покровка I и II, с культурным горизонтом, размываемым на уровне современной береговой отмели, выделяется стоянка Дербина IV, приуроченная к толще переслаивающихся гумусированных суглинков в береговом уступе выше максимального паводкового уровня. Археологический материал, полученный in situ непосредственно в раскопе, соотносится с массовыми подъемными сборами, экспонированными на береговую отмель. Таким образом, в контексте проблемы становления и развития ранневерхнепалеолитических индустрий Сибири актуальность данной работы связана, в первую очередь, со спецификой самого памятника – практически единственного объекта раннесартанского времени в Дербинском заливе с ненарушенным культурным горизонтом. Целью данной статьи является введение в научный оборот археологических материалов, полученных в ходе многолетнего комплексного изучения стоянки Дербина IV.

Местонахождение Дербина IV расположено по правому берегу Дербинского залива, в 500 м выше устья залива Малтат (55° 19' 11,0" с. ш., 92° 29' 40,5" в. д.). Лога, ограничивающие частный водораздел, к которому приурочен памятник, до заполнения водохранилища спускались ко дну долины р. Дербина. В настоящее время они почти полностью уничтожены абразией водохранилища. Тальвеги их верховий, сохранившиеся от абразии, подвешены и не достигают современного пляжа. Первые сборы на данном участке проводил дивногорский краевед М. Ю. Тихомиров в 1994 г. Раскопки стоянки велись Дербинским археологическим отрядом ИАЭТ СО РАН и КГПУ им. В. П. Астафьева в течение шести полевых сезонов (1999, 2001, 2002, 2004, 2006, 2007 гг.) под руководством И. В. Стасюка. На кромке берегового уступа высотой 9–12 м было заложено три раскопа общей площадью более 113 кв. м. Естественно-научное изучение памятника велось в разные годы д-ром геол.-минерал. наук С. А. Лаухиным, д-ром биол. наук С. В. Губиным (г. Москва), канд. биол. наук А. Н. Мотузко, д-ром геол.-минерал. наук А. Ф. Санько (г. Минск) [Ста-сюк и др., 2001; Лаухин и др., 2004; Мотуз-ко и др., 2005а; 2005б; Губин и др., 2006].

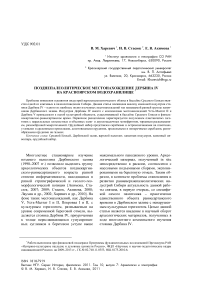

Сводное описание стенок раскопов имеет следующий вид (по С. А. Лаухину) (рис. 1). Слой 1 – гумусовый горизонт современной почвы (0,00–0,40 м); слой 2 – суглинок коричнево-серый, с разной степенью слоистости в разных раскопах (0,40–0,85 м); слой 3 – суглинок серый, рыхлый (0,85–1,70 м); слой 4 – суглинок серый с ярким красноватобурым оттенком, плотный (1,70–2,05 м); слой 5 – суглинок серый (2,05–2,40 м); слой 6 – суглинок серый с красновато-бурым оттенком, плотный, с очень слабо выраженной слоистостью (2,40–2,80 м); слой 7а – суглинок серый неслоистый, буроватый к низу, различающийся в разных раскопах по мощности (2,80–3,40 м); слой 7 – суглинок серый слоистый, гумусированный (3,40–4,00 м – мощность видимая).

Археологический материал выявлен в слоях 7 и 7а. Насыщенность артефактами равномерная. Каких-либо подгоризонтов не выявлено. Артефакты и фаунистические остатки, несомненно, перемещены криогенными и склоновыми процессами внутри вмещающих слоев. Все массивные предметы зафиксированы в нижней, интенсивно гумусированной части слоя, верхняя часть насыщена чешуйками и мелкими сколами [Лаухин и др., 2004].

Анализ макро- и микротериофауны указывает на то, что формирование слоя происходило в условиях похолодания климата при деградации лесной растительности и формировании степных ландшафтов разного типа [Мотузко и др., 2005а; 2005б]. Состав малакофауны демонстрирует преобладание хладолюбивых и почти полное отсутствие лесных видов (определение и интерпретация А. Ф. Санько). По всей видимости, формирование культуросодержащего горизонта местонахождения Дербина IV проходило в начальные фазы развития сартанского оледенения либо в конце липовско-новосе-ловского эпизода, для которого также характерно резкое понижение температур. Полученная по углю из слоя 7 радиоуглеродная дата 21 930 ± 220 (СОАН-4955), на наш взгляд, соответствует времени последнего переотложения слоя вместе с содержащимся в нем археологическим материалом.

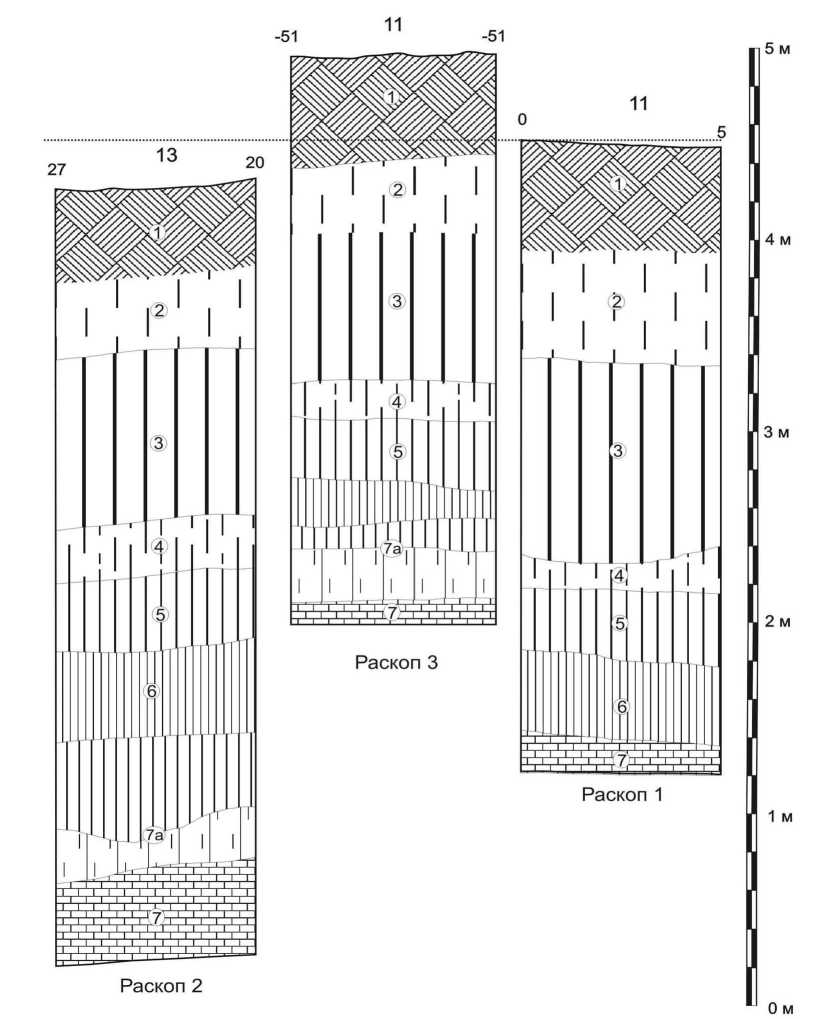

Общее число артефактов из культурного горизонта вместе с осколками и чешуйками из промывки насчитывает 2 445 экз. Нуклеусы немногочисленны, в основном предназначены для получения пластинчатых заготовок. В составе данной группы присутствуют продольно (3 экз.) (рис. 2, 1 ) и поперечно (2 экз.) ориентированные одноплощадочные монофронты, двухплощадочные монофронты (2 экз.) и бифронт встречного скалывания (1 экз.), бифронт попеременного скалывания, торцовые бифронты продольно-поперечного и попеременного скалывания (рис. 2, 9 ). Микронуклеусы представлены одноплощадочными монофронтами (3 экз.), один из которых является торцовым. Индустрию сколов составляют пластины (115 экз.), пластинчатые отщепы (7 экз.), пластинки (11 экз.), микропластины (6 экз.) и отщепы (207 экз.).

Орудийный набор также немногочислен. К данной группе отнесены концевые (2 экз.) (рис. 2, 4 , 6 ) и боковой скребки, продольные скребла (2 экз.), двойное альтернативное скребло, которое можно рассматривать и как заготовку бифаса (рис. 2, 3 ), фрагмент базальной части бифаса, асимметричный остроконечник на пластине (рис. 2, 7 ), угловая и срединная проколки (рис. 2, 5 ), орудия с анкошем на фрагментах пластин (2 экз.), струги (2 экз.), пластинка с ретушью, пла-

Рис . 1. Стратиграфические колонки северо-восточных стенок раскопов 1–3 местонахождения Дербина IV

стины (11 экз.) (рис. 2, 8 ) и отщепы (17 экз.) с ретушью.

Наиболее представительная часть коллекции получена при подъемных сборах (1 569 экз.). Опираясь на анализ типологии и морфологии изделий, можно утверждать, что подъемный комплекс является, в целом, гомогенным.

Первичное расщепление в каменной индустрии местонахождения Дербина IV ори- ентировано в первую очередь на производство пластин. Так, доля ядрищ для получения пластин составляет 69,5 %, отщепов – 16,4 %, остальную часть составляют микро-ядрища – 14,1 %. Из нуклеусов более половины – 63,9 % , имеют выпуклый, а чаще сильно выпуклый фронт скалывания, распространенный на обе латерали. Основной заготовкой орудий являются пластины длиной в пределах 5–10 см и средней шириной около 3 см. Средний индекс массивности пластин (n/m*100) равен 32,2.

Можно выделить несколько вариантов утилизации ядрищ, когда скалывание пластин (отщепов) производилось: с одноплощадочных монофронтальных нуклеусов параллельного (субпараллельного) принципа скалывания (основная стратегия расщепления на Дербине IV); с двуплощадочных нуклеусов по одному фронту попеременно по встречным направлениям; с отдельных торцовых граней либо c комбинированных продольно-торцовых или поперечноторцовых ядрищ: с моно- и бифронтальных радиальных нуклеусов.

Прекращение редукции, как правило, связано с образованием заломов и выявлением дефектов сырья, исключающих возможность дальнейшей утилизации нуклеуса. Несмотря на достаточно пестрый типологический состав нуклеусов, число статистически выраженных типов невелико (табл. 1).

Среди нуклеусов, ориентированных на получение пластинчатых заготовок, преобладающим типом выступают одноплощадочные продольно ориентированные монофронты. Для нуклеусов данного типа характерно наличие скошенной к контрфронту ударной площадки, обработанной, как правило, отщеповыми снятиями со стороны плоского или выпуклого фронта, в последнем случае распространенного на одну или обе латерали. Подготовка преформ заключалась в оформлении ударной площадки. Прием оформления латерального ребра присутствует, однако число краевых сколов, как и число нуклеусов с оформленным латеральным ребром, невелико. Благодаря подтреугольной в горизонтальном сечении форме нуклеусов, в процессе расщепления выпуклость фронта поддерживалась снятием сколов-заготовок.

Пластинчатые заготовки также получали и с поперечно ориентированных одноплощадочных монофронтальных нуклеусов. Необходимо отметить, что нуклеусы данного типа достаточно разнородны. Более половины из них (11 экз. - 61,1 %) ориентированы на получение пластин и имеют сильно выпуклый фронт, распространенный на обе латерали. Остальные нуклеусы, обладающие уплощенным фронтом, направлены на получение отщепов.

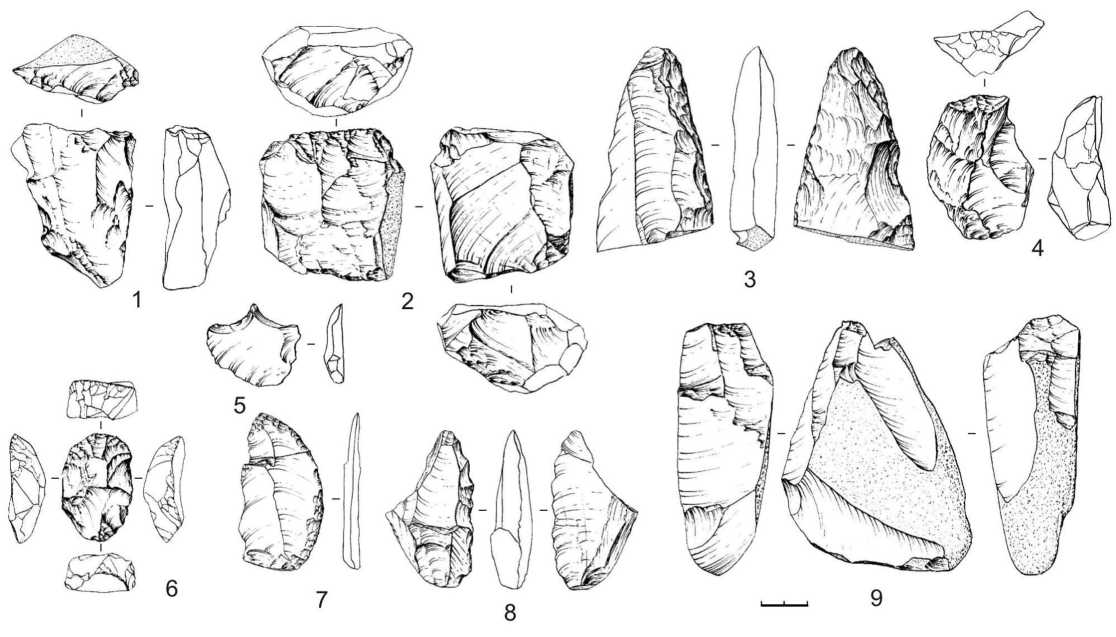

Значительную долю в получении пластин играют двухплощадочные монофронтальные нуклеусы встречного скалывания (рис. 3, 8 ), а также различные варианты бифронталь-ных нуклеусов (рис. 3, 3 ). Последних отли-

Рис . 2. Культуросодержащий горизонт местонахождения Дербина IV: 1 , 2 , 9 - нуклеусы; 3 - скребло; 4 , 6 - скребки; 5 - проколка; 7 - остроконечник; 8 - фрагмент пластины с ретушью

Типологическицй состав нуклеусов стоянки Дербина IV

Таблица 1

Каменная индустрия Дербины IV демонстрирует достаточно развитый вариант микротехники. Доля микроядрищ составляет 14 % от общего числа нуклеусов. Типологический состав микронуклеусов аналогичен нуклеусам крупных форм, но не столь разнообразен. Так, основным типом выступают одноплощадочные монофронты на осколках и сколах (10 экз.), обладающие как уплощенными, так и сильно выпуклыми фронтами. Вторым по численности – торцовые одноплощадочные монофронты (4 экз.). В единичных экземплярах представлены различные варианты бифронтов (встречного и продольно-поперечного скалывания, продольно- и поперечно-торцового, а также попеременного скалывания). Подготовка преформ микроядрищ заключалась в оформлении ударных площадок одним или

Рис . 3. Подъемные сборы с местонахождения Дербина IV: 1 – бифас; 2 , 7 – скребки-остроконечники; 3 , 8 , 10 – нуклеусы; 4 – остроконечник; 6 , 9 – скребки; 5 – проколка

несколькими снятиями. Подработка латера-лей отмечена в единичных случаях.

Индустрия сколов представлена пластинами (443 экз.), пластинчатыми отщепами (7 экз.), микропластинками (19 экз.), отще-пами (325 экз.), осколками (338 экз.) и чешуйками (112 экз.).

Остаточные ударные площадки отщепов, в основном, гладкие (59,1 %), статистически выражены галечные (20,3 %) и точечные площадки (10,1 %). Для пластин характерно преобладание гладких (52,3 %) и точечных (22 %) ударных площадок. Широко распространен прием удаления карниза, зафиксированный у 32,6 % ударных площадок. Преобладающий тип огранки дорсала пластин и их фрагментов – параллельная-однона-правленная (71,9–88,5 %), заметную долю составляют пластины, дорсал которых частично покрыт галечной коркой (9,2– 17,2 %).

К наиболее статистически представленным категориям орудий комплекса Дербины IV можно отнести скребки, скребла, долото- видные и галечные орудия, пластины и от-щепы с ретушью. Заготовками орудий служили отщепы – 37,8 %, пластины и пластинчатые отщепы – 41,2 % и гальки – 13,3 %; в 7,7 % случаев заготовки неопределимы (табл. 2).

Таблица 2

|

Тип |

Количество |

|

|

экз. |

% |

|

|

Скребки: |

71 |

18,1 |

|

концевые |

54 |

|

|

высокой формы |

1 |

|

|

боковые |

8 |

|

|

угловые |

1 |

|

|

с «носиком» |

1 |

|

|

с ретушью по 1/2 периметра |

2 |

|

|

двойные |

3 |

|

|

двойные с боковой выемкой |

1 |

|

|

Скребла: |

35 |

8,9 |

|

поперечные с рабочим краем с дорсальной стороны |

9 |

|

|

продольные с рабочим краем с дорсальной стороны |

11 |

|

|

поперечные с рабочим краем с вентральной стороны |

1 |

|

|

продольные с рабочим краем с вентральной стороны |

3 |

|

|

с рабочим краем по 1/2 периметра заготовки |

5 |

|

|

двойные с рабочим краем с дорсальной стороны |

1 |

|

|

двойные с рабочим краем с вентральной стороны на отщепах |

1 |

|

|

двойные альтернативные |

2 |

|

|

конвергентные |

1 |

|

|

скребла-унифасы |

1 |

|

|

Скребловидные орудия |

4 |

1,0 |

|

Бифасы: |

6 |

1,5 |

|

листовидные |

1 |

|

|

овальные |

2 |

|

|

фрагменты |

3 |

|

|

Бифасиально обработанные изделия |

2 |

0,5 |

|

Остроконечник |

14 |

3,6 |

|

Острия |

2 |

0,5 |

|

Проколки: |

5 |

1,3 |

|

срединные |

2 |

|

|

угловые |

2 |

|

|

тройные |

1 |

|

|

Ножевидные |

4 |

1,0 |

|

Долотовидные орудия |

21 |

5,3 |

|

Орудия с анкошем |

2 |

0,5 |

|

Резцы: |

1 |

0,2 |

|

двугранные асимметричные |

1 |

|

|

Резчики |

1 |

0,2 |

|

Комбинированные орудия |

3 |

0,7 |

Окончание табл . 2

|

Тип |

Количество |

|

|

экз. |

% |

|

|

Галечные орудия: |

44 |

11,2 |

|

струги |

35 |

|

|

чопперы |

4 |

|

|

чоппинги |

2 |

|

|

отбойники и ретушеры |

3 |

|

|

Пластины с ретушью |

107 |

27,3 |

|

Отщепы с ретушью |

69 |

17,6 |

|

Итого |

391 |

100 |

Типологический состав орудий стоянки Дербина IV

Среди скребков можно выделить только два устойчивых типа – концевые (76,1 %) и боковые (11,3 %). Концевые скребки изготовлены как на пластинах (55,5 %), так и отщепах (44,5 %). Тела скребков на пластинах, в большинстве случаев, обработаны по одному или двум продольным краям (рис. 3, 6 , 9 ) дорсальной краевой чешуйчатой однорядной или многорядной ретушью. Изделия на отщеповых заготовках подобной обработке, как правило, не подвергались. Выпуклый рабочий край оформлялся дорсальной краевой чешуйчатой и, реже, захватывающей конвергентной или субпараллельной ретушью. Остальные типы скребков (высокой формы, угловые, с ретушированием половины периметра, с «носиком», двойные, двойной с боковой выемкой, см. рис. 3, 6 ) представлены в нескольких экземплярах или единичны.

При большом типологическом разнообразии скребел основную массу составляют продольные (31,4 %) и поперечные (25,7 %) дорсальные скребла. Изделия выполнены, в основном, на отщепах, пластинчатые заготовки немногочисленны. Большинство изделий имеют выпуклый рабочий край, обработанный дорсальной краевой чешуйчатой однорядной или многорядной крутой ретушью. Устойчивую серию образуют скребла с рабочим краем, занимающим половину периметра заготовки. Немногочисленны продольные и поперечные скребла с рабочим краем с вентральной стороны. Двойные, конвергентные скребла и скребла-унифасы представлены единичными экземплярами.

Группа бифасов крайне невыразительна. Бифасы (заготовки?) овальной формы, отличающиеся достаточно грубой обработкой, насчитывают 2 экз. К заготовкам отнесено и рубилообразное орудие на массивной гальке. Типичным для ранней группы дербин-ских индустрий является только одно орудие – тонкий, окатанный прибоем экземпляр с отломанным кончиком (рис. 3. 1), идентичный мелким листовидным бифасам Дербины V [Акимова и др., 2010].

Остроконечники выполнены преимущественно на пластинах и пластинчатых отще-пах с ретушью по одному продольному краю и приострийной части второго края (рис. 3, 4 ), либо по обоим продольным краям. В обработке краев преобладает дорсальная краевая многорядная либо однорядная крутая ретушь, изделия с захватывающей ретушью немногочисленны. Асимметричны в плане только четыре орудия, из которых выделяется остроконечник на пластине с прилегающей к острию выемкой, оформленной по продольному краю.

Проколки представлены двумя основными типами – угловыми и срединными (рис. 3, 5), жальца которых выделены одним или двумя плечиками. В единственном экземпляре в коллекции присутствует проколка на отще-пе с тремя жальцами. Значительную долю инвентаря составляют долотовидные орудия, большая часть которых имеет два противолежащих рабочих края. Основную массу галечных орудий представляют струги. Чопперы, чоппинги и отбойники немногочисленны. Ряд орудийных типов не выражен в статистически представительных сериях, либо присутствует в единичных экземплярах. К таковым относятся ножевидные орудия, орудия с анкошем, двугранный асимметричный резец, резчик, комбинированные орудия, среди которых выделяются скребки- остроконечники (рис. 3, 2, 7). Наиболее многочисленную категорию орудий составляют пластины и отщепы с ретушью.

Материалы культуросодержащего горизонта и подъемных сборов местонахождения Дербина IV можно рассматривать в рамках одного комплекса. В пользу данной точки зрения говорят следующие аргументы:

-

• единство морфологии ядрищ (одно- и двухплощадочных монофронтов для пластин, микронуклеусов и, в особенности характерных для Дербины IV, торцовых бифронтов попеременного скалывания);

-

• близость орудийного набора (выражена в присутствии в обеих коллекциях таких изделий как бифасы, асимметричные остроконечники на пластинах, угловые и срединные острия, концевые и боковые скребки, скребла, галечные орудия и орудия с анко-шем).

На данный момент принадлежность комплекса Дербины IV к одной культурной общности с индустриями памятников Дербина V и Усть-Малтат II не вызывает сомнений. Первичное расщепление в данных индустриях характеризуется получением пластинчатых заготовок с параллельных плоскостных и объемных одно- и двухплощадочных монофронтальных нуклеусов, торцовым раскалыванием, базирующимся, в основном, на расщеплении одноплощадочных монофронтальных нуклеусов, достаточно разнообразной микротехникой (для Дербины IV и V), присутствием, хотя и в малой доле, радиальной техники.

Типологический состав орудийного набора характеризуется преобладанием таких верхнепалеолитических форм, как концевые скребки на пластинах, пластины с крутой регулярной ретушью по одному или двум продольным краям, остроконечники на пластинах, листовидные и в меньшей степени овальные бифасы, угловые и срединные проколки, долотовидные орудия, и в ряде случаев кареноидных форм (для Дербины V). Значительную роль в орудийном наборе играют скребла и галечные орудия. Доля орудий с анкошем стабильна, но незначительна, резцы практически отсутствуют.

Анализ каменного инвентаря, подтверждаемый естественно-научными данными, позволяет рассматривать индустрию Дербины IV как самую позднюю в данной группе.

От комплексов Дербины V и Усть-Малта-та II ее отличает определенная стабилизация системы первичного расщепления и деградация ряда орудийных типов.

Специфика техники первичного расщепления, морфология и номенклатура орудийного набора позволяют отнести индустрии Усть-Малтата II, Дербины IV и, в особенности, Дербины V, к усть-каракольской линии развития, выделенной на материалах Горного Алтая [Деревянко, Шуньков, 2005а; 2005б].

Исследования ранней группы памятников Дербинского залива позволяют заполнить «лакуну», образовавшуюся в существующих представлениях о начале верхнего палеолита Среднего Енисея. Первые пластинчатые индустрии верхнепалеолитического облика появляются в исследуемом регионе во время малохетского оптимума и существуют вплоть до конца каргинского – начала сартанского времени. К данным индустриям, на наш взгляд, относятся комплексы Усть-Малтата II, Дербины V и IV, Покровки II и, видимо, Малой Сыи, Усть-Малтата I и Каштанки I А. Малочисленность среднепалеолитических комплексов [Абрамова, 1981; Астахов, 1986. С. 46; Археология…, 1992. С. 53–69; Зенин и др., 2000; 2001] и отсутствие переходных от среднего к верхнему палеолиту индустрий, на данный момент не позволяют связать генезис верхнепалеолитической пластинчатой традиции в бассейне Среднего Енисея с эволюцией локальной среднепалеолитической традиции. В такой ситуации наиболее предпочтительной выглядит гипотеза о привнесении верхнепалеолитической традиции в исследуемый регион извне. Близость дер-бинских комплексов к индустриям усть-каракольской линии позволяет предполагать существенную роль алтайских индустрий в формировании верхнепалеолитических комплексов Среднего Енисея. На данный момент невозможно однозначно определить характер и механизмы этого процесса.

Вопрос о развитии дербинских комплексов в более поздние периоды остается открытым. Традиция изготовления листовидных и овальных бифасов прослеживается в комплексах местонахождений Каштанка III–IV, археологический материал которых залегает выше погребенной каргинской почвы [Дроздов и др. 1990. С. 67–74; Ста-сюк, Томилова, 1997]. Однако неясно, свя- зан ли генезис комплексов Каштанки III–IV с развитием дербинских индустрий.

UPPER PALEOLITHIC LOCATION DERBINA V (KRASNOYARSK RESERVOIR)