Позднепалеолитическое местонахождение Дербина VII (Дербинский археологический район)

Автор: Стасюк И.В., Томилова Е.А., Кукса Е.Н., Акимова Е.В., Харевич В.М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521947

IDR: 14521947

Текст статьи Позднепалеолитическое местонахождение Дербина VII (Дербинский археологический район)

Местонахождение Дербина VII находится на правом берегу р. Дербины, в 3,5 км выше залива Малтат (55°18′59,0′ с.ш., 92°31′45,4″ в.д.). Памятник, выявленный в 1999 г., до настоящего времени представлял собой классический пример палеолитического объекта в береговой зоне Красноярского водохранилища: относительно немногочисленная, но довольно представительная коллекция каменного инвентаря была собрана в экспонированном состоянии на береговой отмели и не имела стратиграфической привязки [Стасюк и др., 2002].

В 2013 г. в зачистке берегового обнажения на глубине 2,5(2,8)–2,8(3,2) м был обнаружен культурный слой. В этом месте был заложен раскоп площадью 21 кв. м. В раскопе зафиксирована следующая стратиграфическая ситуация:

-

1. 0,00–0,24 м. Пахотный горизонт современной лесостепной черноземной почвы.

-

2. 0,24 – 0,49 м. Иллювиальный горизонт современной почвы, представленный супесями коричневатыми гумусированными, рыхлыми, комковатыми, с обильными корнеходами и следами деятельности современной биоты.

-

3. 0,49–0,92 м. Супеси желтовато-серые, коричневато-серые лессовидные, плотные до средних, неслоистые.

-

4. 0,92–1,28 м. Супеси серые лессовидные, неслоистые, легкие, пористые.

-

5. 1,28–1,60 м. Супеси желтовато-серые, серые лессовидные, неяснослоистые.

-

6. 1,60–1,85 м. Суглинки красновато-коричневые, коричневато-серые плотные, тяжелые, неслоистые. По всей мощности слоя прослеживается интенсивная карбонатизация в виде пятен и натеков.

-

7. 1,85–2,44 м. Суглинки желтовато-коричневатые, лессовидные, неяснослоистые, ожелезненные. Ожелезнение в виде полос и прослоев, интенсивность ожелезнения увеличивается к подошве слоя.

-

8. 2,44–2,8 м. Сложное переслаивание плотных тяжелых гумусированных суглинков – коричневато-серых, сизоватых, карбонатизированных в виде прослоев и пятен. В верхней части слоистость неясная, в виде разнородных прослоев и пятен различных по содержанию гумуса. К данной части геологического слоя приурочена основная часть находок. Ниже слоистость отчетливая, субгоризонтальная согласная современному склону, со следами течения, смятий.

-

9. 2,80–2,96 м. Суглинки коричневые, плотные, тяжелые, неслоистые.

-

10. 2,96–3,15 м. Суглинки серые, зеленовато-серые, легкие, пористые, лессовидные.

Геологический слой 8, содержащий в кровле и верхней своей части археологический материал и палеофаунистические остатки, по всей видимости, представляет собой продукты переотложения ископаемой почвы каргинского времени. Локализация культурных отложений именно в верхней части педоседимента может свидетельствовать о более позднем, по сравнению с прочими опорными памятниками района, времени формирования культурного горизонта, позже периода интенсивных солифлюкционных процессов (конощельский эпизод каргинского интерстадиала), в условиях относительной стабилизации склоновых процессов [Лаухин и др., 2002]. До получения абсолютных датировок, возраст памятника следует определять в хронологическом интервале липовско-новоселовского потепления – начала гыданской стадии сар-танского времени.

Насыщенность культурного слоя крайне низкая. В культурном горизонте зафиксировано 23 артефакта, большую часть которых составляют отходы производства – отщепы, осколки (19 экз.). В диагностичной части коллекции фрагмент пластины с дорсальной ретушью по одному краю, двойное продольное альтернативное скребло на отщепе (см. рисунок , 7 ) и заготовка неопределимого изделия. Фаунистические остатки представлены неопределимыми обломками колотых трубчатых костей (36 экз.), а также локтевой и пяточными костями бизона, пястной, запястной и промежуточной костями марала (определение С.К. Васильева).

Открытие культуросодержащего горизонта in situ позволяет с достаточной долей уверенности отнести рубежу каргинского-раннесартанского времени и экспонированный комплекс памятника.

Общая численность коллекции, собранной в 1999–2007 гг., составляет 420 экз., из которых 309 экз. – отщепы, сколы, обломки, битые гальки.

Сырьевая база местонахождения типична для ранних памятников Дербины. Большую часть составляют породы из состава галечников р. Дербины – андезиты и трахиты, как правило, невысокого качества. Меньшая доля – кремни, кварциты и туфы галечных пород Енисея.

Первичное расщепление также демонстрирует общие черты, свойственные группе ранних индустрий Дербины: пластинчатый характер расщепления, сходные приемы оформления фронтальных поверхностей и ударных площадок, приемы переориентации ядрищ в процессе утилизации, сходные типы нуклеусов и их заготовок [Харевич, Стасюк, 2008;

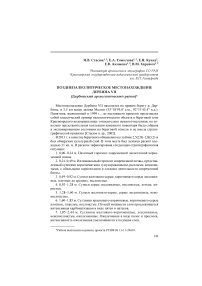

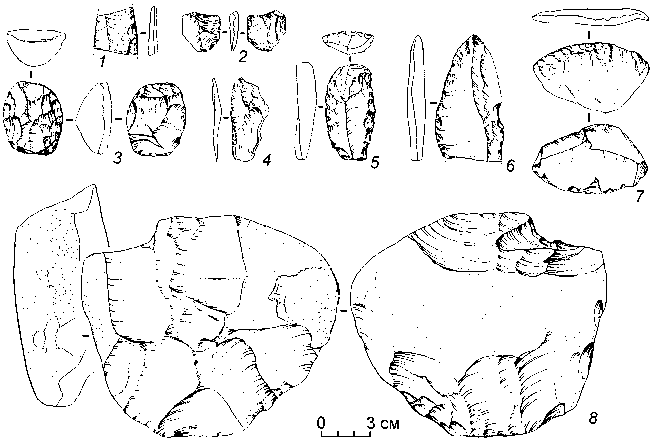

Каменный инвентарь позднепалеолитической стоянки Дербина VII.

1–6, 8 – подъемный материал (1999–2005 гг.); 7 – культурный слой (2013 г.).

Харевич, Акимова, Стасюк, 2010; Харевич, Стасюк, Акимова, 2011]. В коллекции присутствуют следующие типы нуклевидных изделий:

-

1. Заготовки нуклеусов и нуклеусы в начальной стадии утилизации (5 экз.) с подготовленными, скошенными площадками и оформленными латеральными снятиями с контрфронта поверхностями скалывания.

-

2. Нуклеусы с галечными ударными площадками (8 экз.) и фронтальными поверхностями, оформленными радиальными (2 экз.) или субпараллельными снятиями.

-

3. Ортогональные нуклеусы (5 экз.).

-

4. Одноплощадочные монофронтальные нуклеусы (3 экз.): нуклевид-ное изделие в начальной стадии использования на крупном массивном пластинчатом сколе с оформленной площадкой и следами оформления латерального ребра; галечный нуклеус с оформленной одним снятием ударной площадкой, выпуклым фронтом, несущим следы серии параллельных снятий и подработанным с контрфронта дистальным концом; одноплощадочный монофронтальный нуклеус с радиальной обработкой контрфронта.

-

5. Двухплощадочные монофронтальные нуклеусы с противолежащими площадками (4 экз.): массивное изделие на небольшом дисковидном валуне со следами субпараллельных снятий с подготовленных скошенных противолежащих площадок (см. рисунок , 8 ); сработанные до состояния плоского фронта изделия с подготовленными, скошенными площадками и следами подработок одной из латералей (2 экз.); сработанное изделия со встречными снятиями вдоль короткой оси нуклеуса.

В единственных экземплярах представлены радиальный бифрон-тальный нуклеус; трехплощадочный бифронтальный нуклеус из высококачественного галечного енисейского кремня, сработанный до дисковидного состояния встречными и перекрестными снятиями по противолежащим фронтам; двухплощадочный бифронтальный нуклеус с противолежащими противонаправленными скошенными ударными площадками; четырехплощадочный нуклеус с перекрестным расположением фронтов, скалывание по каждому из которых велось во встречном направлении.

Присутствуют нуклевидные обломки со следами эпизодических снятий – (11 экз.) и краевые сколы с нуклеусов – 3 экз.

Орудийный набор по облику и типологическому составу практически не выделяется из ранней группы памятников Дербины. В составе коллекции присутствуют следующие категории изделий:

-

1. Скребки (4 экз.): концевой на пластине с ретушью, со слабоскошенным рабочим краем на дистальном конце (см. рисунок , 5 ); боковой и двойной боковой на пластинчатых сколах; боковой на сколе с частичной двусторонней подработкой обушка.

-

2. Пластины (10 экз.) и отщепы (18 экз.) с ретушью.

-

3. Галечные орудия: чопперовидные изделия с выпуклым отвесным рабочим краем (2 экз.), в том числе – орудие со следами сильной изношенности рабочей кромки (струг?); чопперовидное орудие с прямым рабочим краем; рубиловидное изделие-унифас на гальке, с острием, сформированным двумя конвергентными отвесными выпуклым и вогнутым рабочими краями.

-

4. Ножевидные изделия на отщепах (4 экз.) и пластинчатых сколах (2 экз.). Рабочие края сформированы приостряющей регулярной дорсальной ретушью.

-

5. Заготовки и обломки неопределимых изделий (массивные отщепы и сколы с эпизодической ретушью, не формирующей диагностически выраженных участков рабочего края) (11 экз.).

-

6. Заготовка бифаса на удлиненной гальке (массивном сколе?).

-

7. Остроконечники (2 экз.): остроконечник-унифас на массивном первичном отщепе и остроконечник на дистальном фрагменте призматической пластины (см. рисунок , 6 ) .

-

8. Скребла (9 экз.): продольные вентральные на первичных отщепах с прямым рабочим краем (2 экз.); продольные дорсальные на первичных отщепах со слабовыпуклым рабочим краем (3 экз.); продольное дорсальное на пластинчатом сколе с галечным обушком; двойное альтернативное поперечное дорсальное на первичном отщепе; скребловидные изделия на массивных отщепах (2 экз.).

-

9. Долотовидные орудия с одной, двумя парами противолежащих рабочих краев, оформленных двусторонней подтеской, в одном случае, вероятно, на сработанном нуклеусе (2 экз.) (см. рисунок , 2 , 3 ).

-

10. Проколка на отщепе с жальцем, сформированным двумя выемками. Противолежащий рабочему край отщепа оформлен двусторонней подтеской (переоформление из долотовидного?) (см. рисунок , 4 ).

-

11. Тесловидное орудие (?) на массивном пластинчатом сколе. Рабочий край оформлен на дистальном конце с вентральной стороны изделия.

Обнаружение культурного горизонта на местонахождении Дербина VII, с одной стороны, пополняет список стратифицированных объектов начала верхнего палеолита Енисея, с другой – демонстрирует перспективность и насущную необходимость регулярного мониторинга береговой зоны водохранилища в условиях неостановимой абразии береговых обнажений.