Позднепалеолитическое местонахождение Малая Сыя: итоги полевых исследований в 2013 году

Автор: Лбова Л.В., Барков А.В., Харевич В.М., Стасюк И.В., Томилова Е.А., Кукса Е.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521937

IDR: 14521937

Текст статьи Позднепалеолитическое местонахождение Малая Сыя: итоги полевых исследований в 2013 году

Необходимость актуализации исследовательского интереса к палеолитическому комплексу Малой Сыи обусловлена рядом факторов. Это связано, во-первых, как со значительным увеличением количества синхронных Малой Сые памятников каргинского-раннесартанского времени на территории Средней Сибири, так и с сопутствующим этому росту изучением динамики развития культурного феномена на фоне локальных палеогеографических сценариев в северной части Минусинской котловины. Во-вторых – с нерешенностью ряда научных проблем, связанных оригинальностью и неоднозначностью самих археологических материалов и интерпретацией соответствующего им археологического контекста; неполным представлением в специальной литературе коллекционных сборов прошлых лет. В-третьих, вопросы сохранения и рационального использования археологического наследия в современных условиях остаются одними из первостепенных в зонах активного туристического движения.

Исследовательская программа по изучению Малой Сыи на 2013–2015 гг. предполагает введение всех накопленных к настоящему времени материалов в научный оборот и продолжение комплексных полевых археологических, геолого-геоморфологических, палеопедологиче-ских и иных исследований.

Палеолитическая стоянка Малая Сыя находится в восточных предгорьях Кузнецкого Алатау на левом берегу р. Белый Июс, с южной стороны от пос. Малая Сыя (координаты центральной точки памятника – 54°24′1,96″ с.ш., 89°26′34,64″ в.д.). Стоянка является значимым элементом археологического микрорайона, включающего как открытые стоянки, так и комплекс пещер, в которых обнаружены археологические и палео-фаунистические материалы, датируемые в широком хронологическом диапазоне – от палеолита до этнографической современности [Ларичев, 1980].

Первые подъемные сборы на территории карьера кирпичного завода, уничтожившего значительную часть площади памятника, были проведены 1973 г. местным краеведом Ф.И. Кирилловым и сотрудником Института мерзлотоведения СО АН СССР В.Е. Дмитриевым. В 1974 г. осмотр стоянки и подъемные сборы проводил Н.Д. Оводов, в 1975 г. работы были продолжены Н.Д. Оводовым и В.Е. Ларичевым. С 1976 г. в обстановке непрекращающегося разрушения памятника В.Е. Ларичевым были развернуты масштабные раскопки, в результате которых получен основной объем коллекций археологического материала. В 1992, 2000, 2001 гг. Ю.П. Холюшкиным были проведены работы по зачистке разрезов для уточнения стратиграфии памятника. В 2004 г. на территории памятника раскопки проводились Д.Н. Дроздовым [Ларичев, Холюшкин, 1992; Хо-люшкин, 2009]. Длительность изучения столь значимого для сибирского палеолитоведения объекта, к сожалению, не соответствует степени представленности материалов Малой Сыи в научной литературе. Сложная стратиграфическая ситуация на памятнике и неоднозначность датировок вызвали научную дискуссию о проблеме хронологии стоянки Малая Сыя [Лисицын, 2000; Холюшкин, 2009].

Крайне скудной в публикационном формате является и характеристика каменной индустрии памятника. По мнению авторов раскопок 1976–2001 гг., первичное расщепление памятника направлено на получение пластин, реже – пластинчатых отщепов с одно- и двухплощадочных нуклеусов параллельного и встречного принципа расщепления; в коллекции присутствуют кубовидные, дисковидные нуклеусы, группа массивных торцовых ядрищ. Орудийный набор представлен пластинами с ретушью, пластинами с выемками, резцами на пластинах и реже отщепах, остриями и остроконечниками, скребками (концевыми, боковыми на от-щепах, округлыми формами), ножами на пластинах, долотовидными орудиями, скреблами, отщепами с ретушью, орудиями на гальках [Лисицын, 2000; Ларичев, Холюшкин, 1992].

В ходе работ 2013 г. для уточнения стратиграфической позиции археологического комплекса (или комплексов), его датировок и определения перспектив дальнейших исследовании на памятнике были заложены два шурфа и одна зачистка общей площадью 9 м2. Шурфы были заложены на участках за пределами карьера, зачистка – в борту одной из выемок карьера.

Во всех разрезах зафиксирована сходная последовательность геологических слоев, отличия в мощности и деталях строения отдельных гори- зонтов связаны с локализацией выработок на отдельных участках склона. Описание стратиграфического разреза дается по южной стенке шурфа № 2.

-

1. Горизонт современного почвенного комплекса, представлен горной черноземной почвой, сформированной на плотных, тяжелых, гумусированных суглинках. Нижняя граница четкая, неровная, с затеками и карманами в нижележащий слой. Мощность слоя 40–60 см (в карманах до 70 см).

-

2. Суглинок рыжевато-коричневатый плотный, тяжелый с субвертикальными затеками гумуса из вышележащего слоя, по высыхании пористый, комковатый. Нижняя граница четкая, с нитевидными клиньями (затеками) в нижележащий слой. В разрезе зафиксирован клин, глубиной до 40 см, заложенный под углом 40° относительно древней поверхности склона. Мощность слоя 25–40 см.

-

3. Суглинок желтовато-коричневатый, более легкий и однородный, чем в вышележащем слое. Имеются отдельные вкрапления карбонатов и пятен ожелезнения. К подошве слоя появляются неясно выраженные прослои более светлого суглинка. Мощность слоя 40–70 см.

-

4. Суглинок серо-коричневый слабогумусированый, тяжелый, с пятнами и немногочисленными прослоями ожелезнения, карбонатов и отдельными угольками, по высыхании – комковатый. В квадрате К-11 слой выклинивается. Мощность слоя 20 см.

-

5. Суглинок серо-коричневый, более легкий и менее гумусированый, чем вышележащий. В слое присутствуют отдельные пятна карбонатов и неясно выраженные прослои ожелезнения. Отмечается падение слоя по склону. В квадрате К-11 выклинивается. Мощность слоя 20–40 см. Содержит артефакты.

-

6. Суглинок серо-коричневый, тяжелый, слабогумусированый, аналогичный слою 4. В слое присутствуют включения карбонатов и выраженные прослои ожелезнения. В подошве слоя содержится дресва. Слой падает согласно склону. Выклинивается в квадрате К-11. Мощность слоя 20–40 см. В данном слое найдена основная масса находок.

-

7. Суглинок серо-коричневый, слабогумусированый, аналогичный вышележащему. Отличается наличием более мощных и четко очерченных прослоев ожелезнения мощностью до 1,5 см. Падает по склону. Выклинивается в квадрате К-11. В слое фиксируются известковые глыбы. Мощность слоя 30 см. В кровле слоя присутствуют отдельные артефакты.

-

8. Суглинок сизый, однородный, плотный, тяжелый, с включениями дресвы. Слой вскрыт в квадрате К-11 на глубину 20 см.

Вскрытая толща четвертичных напластований на изучаемом участке стоянки представлена исключительно отложениями склонового ряда. Нижняя часть разреза, включая культуросодержащие горизонты, по всей вероятности, являются продуктами переотложений ископаемой почвы каргинского (?) времени, осложненных криогенными деформациями в виде мерзлотных клиньев и солифлюкционными процессами. Характер отложений на данном этапе их изучения, не позволяет выделить отдельные комплексы (горизонты?) памятника, заставляет с крайней осторожностью подходить к проблеме выделения отдельных объектов.

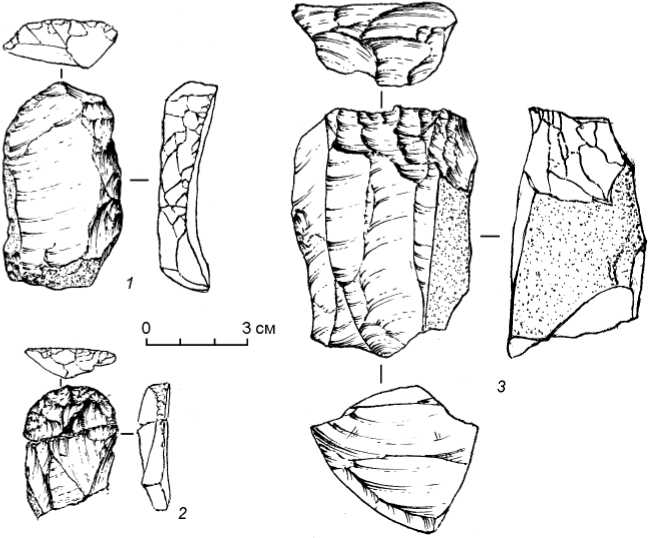

Полученная в ходе раскопок коллекция каменных артефактов насчитывает 187 экземпляров. Нуклевидные изделия представлены подпризматическим двухплощадочным монофронтальным нуклеусом для пластин (см. рисунок, 3 ), нуклевидными обломками со следами сколов, обломком фронта нуклеуса с негативами пластинчатых снятий. Индустрию сколов составляют отщепы мелких и средних размеров (69 экз.), обломки и осколки сырья (99 экз.), пластины (3 экз.), одна микропластина и пластинчатые сколы (4 экз.). Необходимо также отметить немногочисленные осколки горного хрусталя (6 экз.) и охры, найденные в культурном слое. Орудийный набор представлен концевым и двойным концевым скребками на пластинах (см. рисунок, 1, 2) .

Костные остатки представлены многочисленными находками расколотых трубчатых костей крупных и средних млекопитающих, костными остатками микротериофауны, фрагментами расколотого бивня.

Проведенные в 2013 гг. работы позволяют сделать следующие предварительные выводы.

-

1. Представляется, что культуросодержащие отложения распространены на значительной площади за пределами разрушенной части памятника и исследованного ранее участка.

-

2. В настоящий момент характер культуросодержащих отложений, вскрытых в ходе работ 2013 г., не позволяют разделить археологический материал на отдельные три комплекса, как это предлагали Ю.П. Холюш-кин и В.Е. Ларичев.

Материалы из раскопок на местонахождении Малая Сыя. Шурф 2. 2013 г.

1 - двойной скребок на пластине; 2 - подпризматический монофронтальный нуклеус;

3 - концевой скребок.