Позднеримские тактические построения: преемственность и новые тенденции

Автор: Банников Андрей Валерьевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Всеобщая история

Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

Основные сведения о различных построениях римской армии периода поздней империи мы можем почерпнуть у Аммиана Марцеллина и Вегеция, а также у авторов VI в. и, прежде всего, у Маврикия. В позднеримский период пехота по-прежнему оставалась основной и самой многочисленной частью армии. Поэтому успех сражения часто зависел от эффективности ее действий на поле боя. В IV столетии римляне могли образовывать самые различные тактические построения, однако все они были хорошо известны и в более ранний период. Некоторые из них хотя и могут показаться новыми, однако, как выясняется при внимательном анализе источников, также имеют классические аналоги. Измениться могло название построения, но суть и назначение его оставались теми же. Поэтому можно утверждать, что, несмотря на вошедшие в обиход новые термины, у нас нет оснований говорить о принципиальном разрыве с античной традицией, вызванном чужеземным влиянием, и позднеримская тактика - естественный продукт эволюции римских тактических приемов ведения боя, использовавшихся еще во времена республики.

Римская армия, легионы, черепаха, фульк, "стратегикон"

Короткий адрес: https://sciup.org/147219421

IDR: 147219421 | УДК: 94

Текст научной статьи Позднеримские тактические построения: преемственность и новые тенденции

В IV столетии пехота продолжала оставаться самой многочисленной частью римской армии. Поэтому успех сражения часто зависел от эффективности ее действий на поле боя. Обычным пехотным построением в этот период была фаланга [Le Bohec, 2006. Р. 133], первые ряды которой состояли из офицеров и унтер-офицеров (primi ordines). Из них же были образованы фланги и последняя линия строя. Вегеций называет этот класс военнослужащих принципалами. Отличительным признаком их ранга было наличие полного комплекта тяжелого защитного вооружения (Veg., II, 15). Согласно Аммиану Марцеллину, фронт боевого порядка образовывали антепиланы (antepilani), или антесигнаны (antesignani), т. е. стоявшие перед боевыми значками (Amm., XVI, 12, 20; XIX, 6, 12). Какое значение Аммиан вкладывает в этот термин, не совсем понятно. В одном месте он упоминает о приказе Констанция II воздвигнуть статуи кампи-докторам, «антесигнанам храбрых деяний», двух подразделений, отличившихся в боях с персами (Amm., XIX, 6, 12). Вегеций солидарен с Аммианом и также приравнивает антесигнанов к кампидокторам (кампигенам), т. е. к старшим унтер-офицерам, обучавшим солдат военному делу (Veg., III, 6). Впрочем, сам термин antesignani (antepilani) для IV в. представляется архаичным. Цезарь называет легионеров-антесигнанов «expediti» – идущими налегке, готовыми к бою. Предполагается, что, в отличие от обычных легионеров, антесигнаны не использовали метательные копья (pila) [Wheeler, 2004. Р. 316]. Во времена поздней Империи это слово имело скорее описательное значение и употреблялось в отношении первых рядов построения. Поэтому отождествление кампидокторов с анте-сигнанами может означать всего лишь, что кампидокторы были среди тех, кто образовывал фронт боевого порядка.

За антесигнанами, по Аммиану, стояли гастаты и ординарии (т. е. первые в рядах). В сражении они образовывали «несокруши-

Банников А. В. Позднеримские тактические построения: преемственность и новые тенденции // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 17–28.

ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История

мую стену» ( insolubilis murus ) (Amm. XVI, 12, 20; cр. Veg., II, 7). Их главной задачей было не столько прорвать неприятельский строй, сколько отразить его натиск.

В центре боевого построения располагались менее опытные, хуже обученные и имевшие легкое вооружение солдаты (Veg., II, 15–17). Для них тяжелая пехота выполняла роль проболэ ( probolhv ) – защитного вала, из-за которого они могли вести непрерывный обстрел неприятеля.

Общая схема такого боевого порядка дается Аммианом, утверждающим, что «опытные полководцы ставят в первую линию густые ряды людей посильнее, за ними легковооруженных, далее стрелков, а позади всех вспомогательные войска, чтобы они могли прийти на помощь при необходимости» (Amm., XIV, 6, 17).

Наличие тяжелого вооружения только у принципалов привело к заметным терминологическим изменениям в позднеримском военном лексиконе. В эпоху Республики и ранней Империи термин armatus означал того, у кого имелось оружие, в противовес тем, у кого оружия не было или чье оружие не носило специфически военного характера. Вместе с прилагательными термин также мог означать различные категории войск во время военного похода [Janniard, 2004. P. 390], однако он не содержал в себе указания на качество вооружения. В позднюю эпоху armatus – это уже не просто метонимия для обозначения солдата, но и вполне конкретный термин, указывающий на категорию войск. Аммиан сообщает, что арматы образовывали императорский эскорт – cohortes armatae (Amm., XX, 5, 1; XXIV, 4, 18; XXV, 1, 16). Историк использует в данном случае слово armatae в качестве прилагательного, однако он делает это исключительно для того, чтобы указать на особое вооружение войск, иначе было бы трудно понять, для чего потребовалось таким образом обозначать когорты, которые изначально являлись военными подразделениями, особо выделяя их среди остальных отрядов армии [Ibid. P. 391]. Арматы участвовали в триумфальном въезде Констанция II в Рим (357 г.). Их вооружение было достаточно точно описано Аммианом: «С той и другой стороны шли две шеренги арматов, вооруженных щитами и в шлемах с султанами… облаченных в сверкавшие кирасы» (Amm., XVI, 10, 8).

Арматы были главной ударной силой армии. Они первыми шли на штурм вражеских укреплений (Amm., XXIII, 4, 8; XXIV, 2, 9; 4, 13; 18; 24; XXVI, 1, 8). При штурме Аквилеи (361 г.), например, арматы стояли на верхних ярусах подвижных башен, сражаясь с защитниками города, в то время как легковооруженные находились на нижних, откуда они пытались перебраться через стену (Amm., XXI, 12, 9). Во время столкновения с ленти-ензами (378 г.) Грациан приказал отобрать из каждого легиона по 500 armati , чтобы штурмовать высоты. Согласно Аммиану, эти арматы были антесигнанами (Amm., XXXI, 10, 13). Другими словами, арматы Аммиана – это синоним принципалов Ве-геция.

Возможно, перемена значения слова armatus произошла под влиянием греческого oJplivthı , широко использовавшегося в позднюю эпоху для обозначения тяжеловооруженных пехотинцев [Ibid. P. 392]. Определяющее значение, которое придавалось тяжеловооруженным арматам, способствовало тому, что при перечислении потерь, понесенных римлянами в сражениях, Амми-ан иногда говорит только о них как о наиболее ценной части армии (Amm., XV, 4, 8; XXXI, 5, 9).

Armatus – не единственный термин, поменявший свое значение в позднеримскую эпоху. То же самое произошло со словом scutatus . В источниках периода Республики и принципата так называли тяжеловооруженных пехотинцев [Ibid. P. 392]. Вегеций знает об этом значении слова в прежние времена (Veg., I, 20). В позднюю эпоху термин приобретает новое значение. Тот же Вегеций помещает скутатов в третьем и четвертом рядах боевого порядка, причисляя их к легкой пехоте (Veg., II, 15). Согласно Вегецию, в современной ему армии скута-ты составляли основную массу пехоты (Veg., II, 15). Подчеркивая характер их вооружения, Вегеций называет скутатов «expeditissimi» («наибыстрейшими») (Veg., III, 14). Основным наступательным оружием скутатов были плюмбаты, дротики и мечи (Veg., II, 15).

В IV столетии ношение или отсутствие панциря стало, очевидно, определяющим для различных категорий солдат. Тяжеловооруженный пехотинец (armatus, loricatus) стал противопоставляться легковооруженному, у которого был только щит. Поэтому легко- вооруженные и были названы скутатами [Ibid. P. 393].

Построение, только первые ряды которого состояли из тяжеловооруженных, в действительности, не было позднеантичным изобретением. Если верить Арриану, то уже Александр Великий попытался создать подобный боевой порядок. Александр, как утверждает Арриан, зачислил персов в македонские подразделения, при этом «десятником при каждой “декаде” назначил македонца, над ним македонца “двудольника” и “десятистатерника” (так называли воина по жалованию, которое он получал: оно было меньше жалования “двудольника” и больше обычного солдатского). Под их началом, таким образом, было 12 персов и замыкающий “декаду” македонец, тоже “десяти-статерник”, так что в “декаде” находились четверо македонцев, отличенных – трое жалованием, а один властью над “декадой”, и 12 персов. Вооружение у македонцев было свое, национальное; одни из персов были лучниками, другие имели дротики» (Arr., Anab., VII, 23, 3–4).

Сам Арриан, выполнявший обязанности наместника Каппадокии (около 131–137 гг.), применил аналогичное построение, когда ему пришлось отражать набеги аланов. Свои деяния он запечатлел в ныне утерянной работе, именуемой «Аланской историей». До нас дошел лишь фрагмент этого труда, который исследователи называют « [Ektaxiı kat ’ ∆Alanw`n » или «Диспозиция против аланов». «Диспозиция» содержит обстоятельное описание построения воинских сил, находившихся в подчинении у Арриана, в числе которых был Пятнадцатый Аполлонов легион, дислоцированный в Сатале, вексил-ляция Двенадцатого Молниеносного легиона в Мелитене, вспомогательные подразделения и местное ополчение. Вся эта группировка составляла, по подсчетам исследователей, от 11 000 до 28 000 чел. [Wheeler, 2004. Р. 310].

Находившуюся в его распоряжении ле-гионную пехоту Арриан выстраивает в восемь рядов. Легионеры, стоявшие в первом ряду, должны были наклонить копья так, чтобы их наконечники находились «на уровне груди коней». Солдатам второго, третьего и четвертого рядов надлежало забросать своими пилумами нападавшего противника (Arr., Acies, 17). За этими четырьмя рядами легионеров Арриан советует располагать четыре ряда копьеносцев – лонхофоров (logcofovroi), вооруженных более легкими метательными копьями лонхами (lovgcai), греческим эквивалентом римских ланцей (lanсeae). (Arr., Acies, 18). «А девятой за ними, – пишет Арриан, – пусть будет шеренга лучников: и те из нумидийцев, и киренцев, и боспорцев, и итуреев. Машины же пусть стоят за каждым крылом и еще позади всей фаланги, чтобы весьма далеко стреляли в приближающихся врагов» (Arr., Acies, 18–19). Таким образом, позади всего построения Арриан размещает дополнительно отряды конных стрелков и артиллерию, которые во время сражения должны были осыпать врага метательными снарядами, посылая их поверх голов впере-дистоящих товарищей. Эта задача значительно упрощалась тем, что свой боевой порядок Арриан выстраивает, очевидно, на склоне холма, поэтому дротикометатели, лучники и машины находились выше рядов легковооруженной пехоты (Arr., Acies, 14).

Арриан образовывает строй со сплошным фронтом, не делая интервалов между когортами, которые как тактические единицы им вовсе не упоминаются. Это противоречит всем нормам традиционной римской тактики, отработанным в предыдущий период. Арриан даже называет Пятнадцатый Аполлонов легион и вексилляцию Двенадцатого Молниеносного (Arr., Acies, 5–6; 15) «фалангами» (Arr., Acies, 9). Армия Арриана занимала исключительно оборонительную позицию. Легионеры были практически лишены возможности активно действовать мечами и должны были сражаться в сомкнутых рядах, подобно фалангитам.

Плотно сомкнутые шеренги тяжелой пехоты играли роль проболэ для стоявших позади них лучников, обстреливавших врага, и укрытием для конницы, которая должна была вступить в дело только при условии успешного отражения натиска противника.

Впрочем, по мнению некоторых исследователей, нарисованный в «Диспозиции» боевой порядок отражает восторженное отношение автора к Александру Великому. Кроме того, такой строй должен был применяться в исключительных обстоятельствах, и, следовательно, его нужно рассматривать как единичный случай и собственную инновацию Арриана [Wheeler, 2004. Р. 311].

Возможно, для первой половины II в. диспозиция Арриана может еще рассматриваться как нетипичное построение, однако к концу того же столетия оно не кажется уже каким-то новаторством. Так, согласно описанию Диона Кассия, схожим образом были построены армии Песцения Нигера и Публия Корнелия Ануллина в битве при Иссе (194 г.). Нигер поставил в своей передней линии тяжеловооруженных, за которыми разместил копьеметателей и военные машины, а позади всех поставил лучников. Ануллин также расположил впереди тяжеловооруженную пехоту, а позади нее всех легковооруженных (Dio, LXXIV, 7, 1–5).

Позднеримская фаланга могла не только стоять на месте, отражая вражескую атаку, но и идти вперед, приближаясь к боевым порядкам неприятеля. При этом солдаты первых рядов образовывали черепаху , т. е. заслон из щитов (Amm., XXXI, 7, 12; XVI, 12, 44; XXIX, 3, 48). Аммиан утверждает, что такое движение осуществлялось медленным шагом в анапестическом такте под звуки военной песни (Amm., XXIV, 6, 10). Это описание демонстрирует, что римляне в IV столетии предпочли отказаться от выгод стремительной атаки ради тактического единства и сплоченности собственного строя.

При непосредственном столкновении с неприятелем тяжеловооруженные сражались копьями и только после того, как они ломались, обнажали мечи (Amm., XXXI, 13, 5). Легковооруженные, стоявшие позади них, забрасывали врагов стрелами, дротиками, камнями и пулями пращей (Amm., XIV, 2, 14; XVI, 12, 36; ХХХI, 7, 12; ХХХI, 13, 1). Позднеримская пехота, ведущая боевые действия подобным образом, применяла впечатляющее число и количество разновидностей метательных снарядов, что позволяло ей наносить врагу серьезные потери, расстраивать его боевой порядок еще до момента вступления в рукопашную схватку [Rance, 2004. Р. 275].

Аналогичное построение достаточно подробно описано в «Стратегиконе» Маврикием, называющим его fulcum [Wheeler, 2004. Р. 356]. Этот термин не засвидетельствован в античных источниках. Поэтому время и обстоятельства его появления в военном лексиконе остаются предметом научной дискуссии. Однако если мы примем во внимание, что Маврикий при написании «Стра-тегикона» обращался к более раннему документальному материалу [Шувалов, 2006. С. 96], то логично будет допустить, что факт первого упоминания фулька в тексте тракта- та еще не служит доказательством введения в оборот новой для времени его написания терминологии. Существование латинской команды «ad fulcum» подтверждает, что термин «фульк» не мог быть совершенно новым в VI столетии. Тот факт, что его нет в словаре позднеантичных историков и авторов военных трактатов, может свидетельствовать, что он попал в римский военный лексикон достаточно поздно, скорее всего в конце IV – начале V в., когда в результате массированной варваризации в армии стали распространяться новые термины, большая часть которых была германского происхождения.

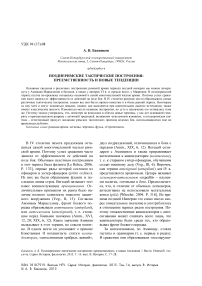

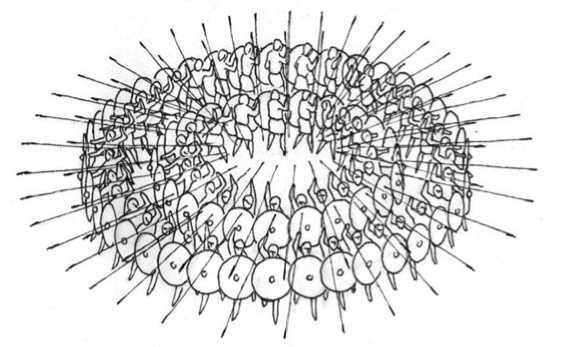

Фульк необходимо было образовать, при сближении с противником, если существовала вероятность того, что будет вестись обстрел из луков, а солдаты, занимавшие фронт боевого порядка, не имели полного комплекта тяжелого защитного вооружения (панцирей и наколенников). Согласно описанию Маврикия (Maur., XII В, 16, 30–38), при таком построении два передних ряда, состоявшие из щитоносцев (скутатов), создавали сплошную стену из щитов (Maur., XII В, 16, 23–24). Стоявшие за ними лучники ( псилы ) должны были осыпать неприятельский боевой порядок стрелами, пуская их поверх голов скутатов. Сами скутаты в это время забрасывали врага имеющимся у них метательным оружием (марсобарбулами и дротиками). Впрочем, Маврикий допускает ситуацию, когда скутаты таковым и не обладают. В этом случае они должны были выждать, когда противник подойдет к ним на близкое расстояние, чтобы, бросив в него свои копья, взяться за мечи и сражаться врукопашную, сохраняя при этом боевой порядок и не преследовать врага, даже если он обратится в бегство. Солдаты, стоявшие во втором и третьем рядах, поднимали над собой щиты и помогали сражавшимся в первом ряду своими копьями, которые они, возможно, бросали во врага поверх их голов (рис. 1) 1 (Maur., XII В, 16, 39–50).

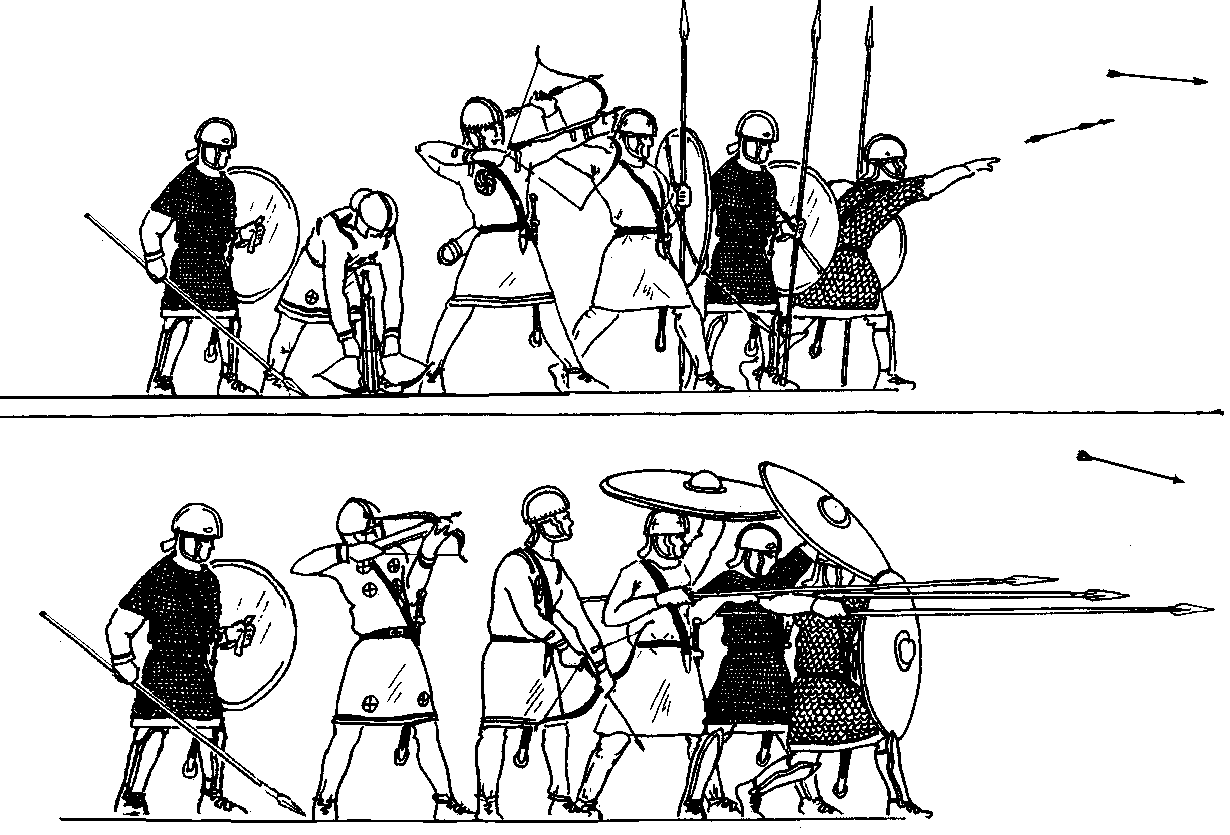

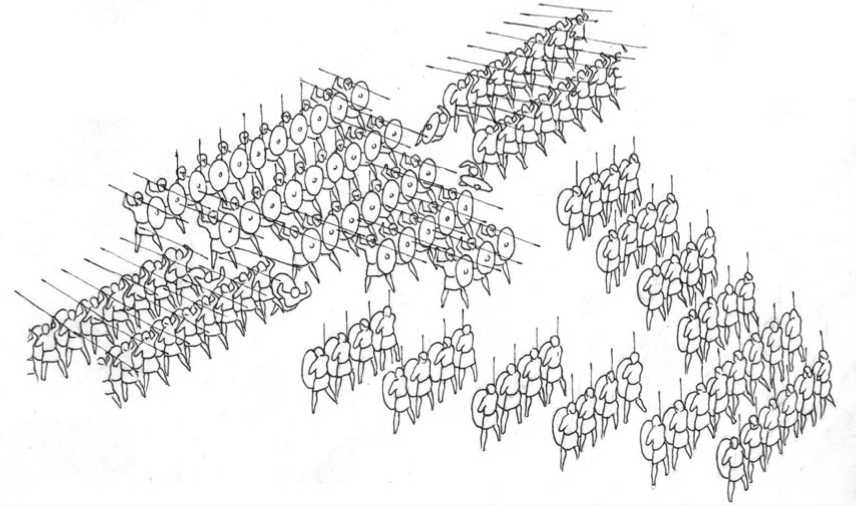

Фульк, создававшийся для отражения кавалерийской атаки, пребывал в статичном положении. Маврикий требует, чтобы три первых ряда солдат, образуя «стену из щитов», наложили «щит на щит» ( toute vstin e}n ejf e}n skoutavrin ). Первые три ряда бойцов, воткнув копья в землю ( ajnterei vdein gennai vwı th/` gh/` ), направляли их остриями на врагов.

Рис. 1. Построение фульком (по описанию Маврикия)

Противореча самому себе, Маврикий настаивает в то же время, чтобы солдаты третьего ряда кололи неприятеля своими копьями или метали их в него. Чтобы понять этот пассаж, нужно вспомнить, что, согласно описанию Маврикия, солдаты третьего ряда «стоят выше» или «более прямо» ( wJı uJyhlovteron ejstw`ta ). Другими словами, солдаты первого и второго рядов располагаются ниже, возможно, сидят на коленях или, пригнувшись за своими щитами, которые они могли опустить на землю. Поэтому можно представить, что первый ряд фуль-ка вставал на колени, второй – пригибался, оперев свои щиты на щиты первого ряда; и оба эти ряда выставляли вперед копья, воткнув их тупыми концами в землю. Воины третьего ряда, «стоящие более прямо», в свою очередь опирали свои щиты на щиты второго ряда и активно вступали в бой с приблизившимися всадниками (рис. 2) [Rance, 2004. P. 279].

Подобное построение не имеет каких-либо заметных отличий от классической грекоримской черепахи, которую всякий раз образовывала сторона, вынужденная перейти на поле сражения к отражению кавалерийской атаки. Описание столкновения римских легионеров с парфянскими всадниками, сделанное Плутархом, вполне соответствует тому, что Маврикий говорит о фульке. «Когда римляне спускались с какой-то крутой высоты, – пишет Плутарх, – парфяне ударили на них и разили стрелами, меж тем как они медленно сходили вниз, но затем вперед выдвинулись щитоносцы, приняли легковооруженных под свою защиту, а сами опустились на одно колено и выставили щиты. Находившиеся во втором ряду своими щитами прикрыли их сверху, подобным же образом поступили и воины в следующих рядах. Это построение, схожее с черепичной кровлей, напоминает отчасти театральное зрелище, но служит надежнейшею защитой от стрел, которые соскальзы-2

вают с поверхности щитов»

Таким образом, у нас нет никаких веских оснований для того, чтобы видеть в фульке какое-то нововведение, привнесенное извне в римскую военную тактику. Ф. Рейнс приходит к вполне справедливому заключению, что фульк конца VI в. мало отличался от

2 Plut., Ant. – Plutarchus. Vitae parallelae. URL: http://www.mikrosapoplous.gr/en/anc_texts/plut_texts.html (дата обращения 10.02.2015).

Рис. 2. «Статичный» фульк

классического построения черепахой, восходящего еще к временам поздней Республики [Rance, 2004. Р. 288–289]. Главное отличие фулька от классической черепахи заключается в том, что заслон из щитов образуют не все солдаты, а только те, которые стоят в первых трех рядах. Остальные же, находясь за этой живой стеной, ведут активный обстрел неприятельского боевого порядка. Но это изменение связано не с военными новшествами и заимствованиями, а с более глубокими процессами, которые оказали сильнейшее влияние на традиционные римские виды оружия и технику ведения боя. Такие процессы шли непрерывно с момента образования при Августе римской регулярной армии, но их последствия становятся наиболее заметны, только начиная со II в.

B третьей книге своего труда Вегеций подробно описывает различные боевые порядки, которые могут дать наглядное представление как о возможных действиях отдельного подразделения, так и о действиях целой армии на поле боя (Veg., III, 20). Г. Дельбрюк полагает, что собранный материал – это лишь «доктринерски-фантастиче-ские и забавные построения» [1994. С. 149]. Однако, поскольку информация Вегеция очень часто соответствуют описаниям, приводимым в других литературных источниках, более вероятным будет предположение, что в этих построениях определенно нашла отражение многовековая практика [Cascarino, 2007. Р. 192].

Вегеций называет несколько боевых порядков, которые мог образовывать отдельный отряд. Основными он считает построение в виде четырехугольника (каре), треугольника и круга (Veg., I, 26) 3.

Построение четырехугольником ( quadratum agmen ) было обычным стандартным построением пехотного подразделения, при котором солдаты становились в несколько рядов в затылок друг другу. У Катона, которого цитирует Авл Геллий 4 (Gell., Noct. Att., X, 9), встречается упоминание о построении под названием «башня» ( turris ). Что это за боевой порядок, до конца остается не понятным. Греческое puvrgoı (синоним лат. turris ) часто используется Гомером как метафорическое обозначение боевого построения. Впрочем, попытки увязать гомеровские метафоры с turres Катона признаны неубедительными [Wheeler, 2004. Р. 340]. Цезарь, рассказывая о битве с Ариовистом, утверждает, что германцы построились фалангой (Caes., BG, I, 52), а Дион Кассий, описывает германскую фалангу как «стоявшую подобно башням» (Dio, XXXVIII, 50, 1). Вообще

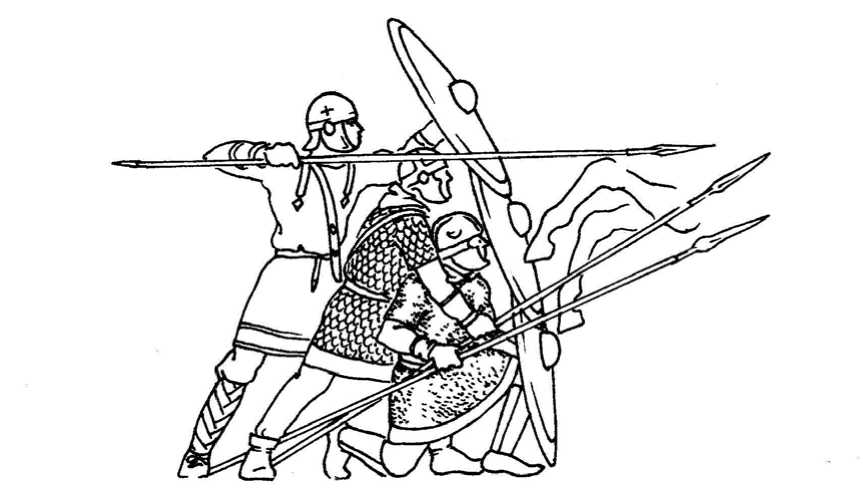

Рис. 3. Построение «свиной головой», образованное за первой линией боевого порядка

сравнение армии с башнями, а также со стенами типично для античных авторов. Однако не каждое использование сравнения армии с башней (или стеной) обозначает построение в виде фаланги. Так, согласно утверждению Диодора, диспозиция армии Пора в битве при Гидаспе (326 г. до н. э.) напоминала укрепление города: слоны возвышались как башни, а солдаты между ними играли роль простенков (Diod., XVII, 87, 5). Эту же метафору использует Юлиан, описывающий персидскую армию, осаждавшую Нисибис в 350 г.: первую линию боевого порядка саса-нидской армии образовывала кавалерия ( катафракты , лучники и другие всадники) (Iul., III [II], De regno, 63 b); вторую – фаланга, подобная стене, со слонами, стоявшими как башни на равном расстоянии друг от друга (Iul., III [II], De regno, 65 с).

Дион Кассий употребляет термин tei `coı (стена) для обозначения легиона или целой армии. Но это его собственный термин, которым он заменяет распространенный у греческих авторов для легиона термин stratovpedon (лагерь, войско).

В любом случае, термин puvrgoı указывает на плотность боевого построения. Его четырехсторонняя форма напоминала здание и квадратную форму маршевой колонны, называемой в греческой исторической литературе plinqivon (кирпич, четырехугольник). Вероятно, turris Катона – это лишь латинский перевод греческого puvrgoı [Wheeler, 2004. Р. 341–342]. Следовательно, мы можем допустить, что разница между quadratum agmen и turris была чисто условной, и, по всей видимости, эти термины синонимичны.

Построение в виде треугольника или скорее трапеции было довольно распространенным в IV–V вв. (рис. 3). Вегеций называет его словом cuneus , которое принято переводить как клин (Veg., I, 26). «Клином, – пишет Вегеций, – называются отряды пехоты, соединенной с боевым строем, в котором первые ряды короткие, а дальнейшие становятся все шире; он прорывает строй врагов, потому что копья многих направлены в одно место. Этот строй воины называют “свиное рыло”» (Veg., III, 19).

Существует мнение, что при описании клина Вегеций отождествил cuneus, упоминание о котором можно найти в республиканских сочинениях по тактике с caput porcinum («свиным рылом»), использовавшимся в современную ему эпоху как римлянами, так и германцами [Le Bohec, 2009. P. 272–273; Wheeler, 2004. Р. 346]. В действительности это были разные построения, что, возможно, и послужило причиной того, что Аммиан, рассказывая об образовании римлянами «свиной головы» (caput porci), не называет такой боевой порядок cuneus, хотя среди военных терминов, употребляемых им, последний – один из наиболее рас- пространенных и многозначных (Amm., XVII, 13, 9).

Термин cuneus (мн. ч. cunei ) в латинской военной литературе и историографии появляется, по крайней мере, с Катона Старшего. При этом необходимо отметить, что у Цезаря, Ливия, Фронтина, Арриана, Аппиана и Диона Кассия отсутствуют примеры использования такого характерного словосочетания, как caput porcinum [Wheeler, 2004. Р. 346]. Это не может быть случайностью, особенно на фоне того, что данное выражение встречается в источниках IV, V и VI вв. Классические авторы (Цезарь, Ливий, Тацит, Фронтин) могли использовать термин cuneus для обозначения любого глубокого и плотного боевого порядка, в частности, македонской фаланги (Caes., ВG, I, 51; Тас., Hist., IV, 16; V, 16), Например, Фронтин утверждает, что Эмилий Павел в битве при Пидне поставил свои войска в три линии кунеями , между которыми разместил вели-тов (Frontin, II, 3, 20). Ливий ставит знак равенства между терминами cuneus и phalanx (фаланга), утверждая, что тот строй, который македоняне называют «фалангой», римляне называют cuneus 5. Понятно, что форма клина не имеет к этим боевым по рядкам никакого отношения [Küsters, 1939. S. 5–9].

Анонимный автор панегирика утверждает, что в 313 г. в сражении у Турина ( Augusta Taurinorum ) армия Константина образовала cuneus . Если предположить, что в данном случае имеется в виду клин, тогда будет непонятно, зачем автору панегирика потребовалось уточнять, что боковые стороны этого «клина» были отведены назад? И как боковые стороны клина, назначение которого было прорывать вражеский строй, могли во время сражения двинуться вперед, чтобы окружить неприятеля (Pan. Lat., XII (9), 6, 3–4)? Однако если предположить, что выражение in cunei modum означает «в форме фаланги», тогда все станет ясно: армия Константина стояла плотным строем, центр которого выдавался вперед, а фланги отведены назад.

Возможно, что пехотный клин изначально имел германское происхождение. Тацит передает, что главная сила германцев была в пехоте, а строились они, образуя cunei (Tac., Germ., 6). Можно, конечно же, допустить, что вся германская пехота образовывала на поле боя линию из отдельно стоящих клиньев, но это выглядело бы странным. Цезарь утверждает, что обычное построение германцев представляло собой фалангу, и именно так построились германцы Ариовиста в столкновении с римскими легионами. Возможно, термин cuneus в позднюю эпоху стал употребляться в ряде случаев в значении построения клином оттого, что германские боевые порядки, упоминаемые римскими авторами, представляли собой отдельные отряды, состав которых определялся родственной или племенной близостью. Костяк такого формирования образовывали стоявшие в его «голове» знатные либо просто опытные воины. Остальная часть отряда выстраивалась этой «профессиональной» группой, что и придавало всему строю некое подобие треугольника [Rance, 2004. Р. 292].

Таким образом, cuneus определялся не столько формой или размерами, сколько плотностью и глубиной. Понятно, что когда Аммиан утверждает, что римская армия совершает переход «тесными кунеями» ( cuneis confertis ) (Amm., XX, 11, 6), или «свободными кунеями» laxatis cuneis (Amm., XXIV, 1, 3), то речь идет не о клиньях, а о походных колоннах.

Если мы примем во внимание, что первоначальное и основное значение термина cuneus было «плотное глубокое построение», то станет понятным, что это именно те характеристики, которые были типичны для фаланги. Ничто не мешает нам предположить, что cunei , упоминания о которых постоянно встречаются в тексте Аммиана, могли на поле боя разворачиваться бок о бок с минимальными интервалами, являя позднеримскую концепцию фаланги [Wheeler, 2004. Р. 349]. Они могли так же образовывать достаточно протяженную боевую линию, состоящую из отдельных боевых единиц. Даже объединенная фаланга союзных греческих городов в классическую эпоху не была непрерывной линией без интервалов между контингентами разных полисов [Lammert E., Lammert F., 1921; Lammert F., 1938; Wheeler, 2004. Р. 350].

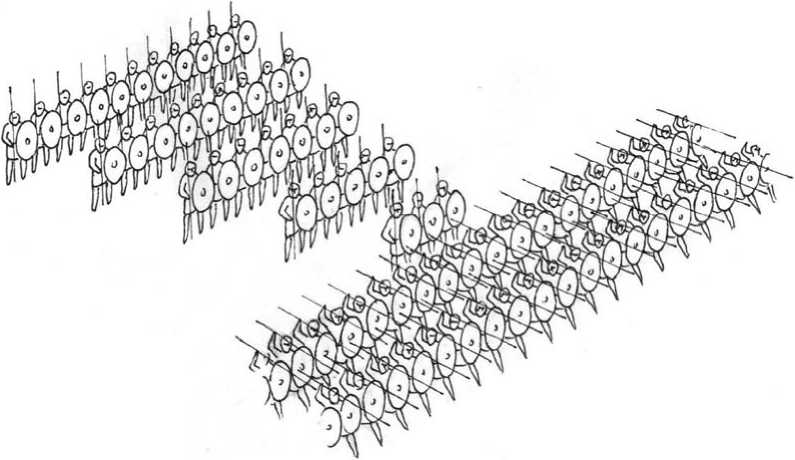

Круг ( orbis , acies in rotundo ) представлял собой тактическое построение, использовавшееся в ситуации крайней опасности, как правило, во время окружения превосходящими силами противника (рис. 4). О способе образования круга у классических авторов

Рис. 4. Построение кругом

Рис. 5. Построение ножницами

сохранилось мало свидетельств. По мнению некоторых исследователей, круг образовывался простым разворотом на 180 ° фронта задних рядов строя, что давало подразделению возможность выдержать атаку с двух противоположных направлений [Cascarino, 2007. Р. 191].

Построение кругом позволяло сражаться с численно превосходящим противником, ведя круговую оборону. Согласно Цезарю (Caes., BG, IV, 37), группа из 300 легионеров, образовав круг ( orbe facto ), выдержала атаку 6 000 галлов, сражаясь с большим напряжением, более четырех часов, прежде чем пришла помощь, понеся при этом малые потери и нанеся намного больший урон врагу.

Кроме этих основных видов боевого порядка Вегеций называет также ножницы , пилу и клубок. Ножницы ( forfex ) – построение в форме буквы V, состоящее из двух отрядов отборных воинов. Его историчность подтверждена описаниями в греческих тактических трактатах, где оно называется пустым клином ( koilevmbolon ). «Когда же, – пишет Арриан, – обращенная назад двойная фаланга соединит задние края, а передние разъединит, то такое построение зовется “пустым клином”» (Arr., Tact., XXIX, 6).

Подобное построение использовалось для борьбы с наступавшим неприятельским клином: ножницы охватывали клин с обеих сторон (рис. 5), после чего противник уже не мог прорвать боевую линию (Veg., III, 17). Кроме Вегеция, о нем упоминает также Авл Гелий 6. Примеры его применения можно найти в источниках IV–VI вв.

Пилой ( serra ) Вегеций называет построение, образованное из одной шеренги отборных солдат, которые выстраиваются перед фронтом армии и совершают повторяющиеся атаки на противника, задерживая, таким образом, его движение и давая возможность своим восстановить порядок в своих рядах (Veg., III, 17) 7.

Для того чтобы образовать клин, ножницы или пилу, Вегеций советует позади основного строя оставлять резервные отряды из отборных пехотинцев и всадников, чтобы не задействовать солдат, уже стоящих на своих местах в строю (Veg., III, 17).

Наконец, клубок ( globus ), согласно Веге-цию, был отборным отрядом, выделявшимся из главных сил для того, чтобы совершать неожиданные и повторяющиеся нападения на неприятеля (Veg., III, 19). В данном случае Вегеций говорит, вероятно, о кавалерийских отрядах, которые он называет также, используя поздний термин, «друнги» ( drungi ).

Подводя итог, мы можем отметить, что позднеримская тактика – естественный продукт эволюции римских тактических приемов ведения боя, использовавшихся еще во времена Республики. Принципиального разрыва с существовавшей традицией, вызванного чужеземным влиянием в IV – начале V в. не произошло. Несмотря на вошедшие в обиход новые термины, главным образом германского происхождения, все основные тактические приемы, использовавшиеся римлянами на полях сражений, были известны им уже во времена Республики и принципата.

Список литературы Позднеримские тактические построения: преемственность и новые тенденции

- Арриан. Тактическое искусство / Пер., коммент., вступ. ст. А. К. Нефедкина. СПб.: Факультет филологии и искусств С.-Петерб. гос. ун-та; Нестор-История, 2010. 286 с.

- Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории: В 4 т. СПб.: Наука; Ювента, 1994. Т. 2: Германцы / Пер. Л. Гринкруга, В. Авдиева. 280 с.

- Gell., Noct. Att., X, 9. 7 Ср.: Gell., Noct. Att., X, 9.

- Шувалов П. В. Секрет армии Юстиниана: восточноримская армия в 491-641 гг. СПб.: Петербургское востоковедение, 2006. 304 с.

- Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt. T. 1-2 / rec. V. E. Gardthausen. Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1874-1875. 757 p.

- César. Guerre des Gaule. En 2 t. / texte établi et traduit par L.-A. Constans. Paris: Les Belles lettres, 1961. T. 1. Livres I-IV. 124 p.

- Cascarino G. L’esercito Romano. Armamento e organizzatione. Rimini: Il Cerchio Iniziative Editoriale, 2007. Vol. 1: Dalle origini alla fine della repubblica. 270 p.

- Dio’s Roman Hystory with an English translation by E. Cary. In 9 vol. London: W. Heinemann Ltd; Cambridge, Massachusetts, Harvard Univ. Press, 1914. Vol. 3. Books 36-528 p. 1955. Vol. 9. Books 71-80. 572 p.

- Diodorus of Sicily with an English translation. In 12 vol. / Transl. by C. B. Welles. Cambridge: Harvard Univ. Press, 1963. Vol. 8. Books 16.66-17. 496 p.

- Frontinus. The Stratagems and the Aqueducts of Rome with an English translation by Ch. E. Bennett. London: W. Heinemann; New York: G. P. Putnam’s sons, 1925. 487 p.

- Iuliani imperatoris quae supersunt praeter reliquias apud Cyrillum omnia. Vol. 1-2 / Rec. J. F. C. Hertlein. Michigan: Univ. of Michigan Library, 1875. 680 p.

- Janniard S. Armati, scutati et la categorisation des troupes dans l'Antiquité tardive // L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002), rassemblées et édités par Y. Le Bohec et C. Wolf. Lyon, 2004. P. 389-395.

- Küsters A. Cuneus, Phalanx und Legio: Untersuchungen zur Wehrverfassung, Kamfweise und Kriegführung der Germanen, Griechen und Römer. Würzburg-Aumühle: Konrad Triltsch, 1939. 207 S.

- Lammert E., Lammert F. Schlachordnung // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. 2R. Stuttgart, 1921. Bd. 2 A, 1. S. 436-481.

- Lammert F. Phalanx // Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Stuttgart, 1938. Bd. 19, 2. S. 1625-1646.

- Le Bohec Y. L’armée Romaine sous le Bas-Empire. Paris: Picard, 2006. 256 p.

- Le Bohec Y. L’armée Romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la «crise du IIIe siècle». Paris: Rocher, 2009. 320 p.

- Das Strategicon des Mauricios / Einführung, Edition und Indices von George T. Dennis. Wien: Verlag der Österreichishen Akademie der Wissenschaften, 1981. 557 S.

- Panegyrici Latini / Rec. E. Baehrens. Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1874. 325 p.

- Rance Ph. The Fulcum, the Late Roman and Byzantine Testudo: the Germanization of Roman Infantry Tactics? // Greek, Roman and Byzantine Studies. 2004. Vol. 44. No. 3. P. 265-326.

- Tacitus, Publius Cornelius. Libri qui supersunt / Rec. C. Halm. Vol. 1-2. Lipsiae: sumptibus et typis B. G. Teubneri, 1876. 762 p.

- Vegetius, Flavius Renatus. Epitoma rei militaris / Rec. C. Lang. Lipsiae: in aedibus B. G. Teubneri, 1885. 255 p.

- Wheeler E. L. The Legion as Phalanx in the Late Empire, Part I // L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien I. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002), rassemblées et édités par Y. Le Bohec et C. Wolf. Lyon, 2004. P. 309-358.