Позднезарубинецкий горизонт поселения Головино-1 под Белгородом

Автор: Н.С. Абашина, Е.Н. Кухарская, А.М. Обломский

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Публикации и полевые исследования

Статья в выпуске: 216, 2004 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/143183897

IDR: 143183897

Текст статьи Позднезарубинецкий горизонт поселения Головино-1 под Белгородом

Селище Головине-1 открыто краеведом из г. Белгорода А.Д. Жучковым. Оно расположено на мысовидном всхолмлении левого берега оврага, по дну которого протекает ручей, являющийся истоком р. Топлинки (правого притока Северского Донца). Холм ориентирован перпендикулярно общему направлению долины, он находится в 600 м к юго-востоку от поворота на с. Долбино по шоссе Белгород-Харьков в 25 км к югу от Белгорода. Территория памятника во время раскопок была задернована, но ранее при первом его осмотре в 1986 г. она подвергалась распашке. Размеры поселения составляют 50-110 х 130 м, высота от поймы ручья - 5-14 м (рис. 1), т.е. оно расположено на склоне холма, местами довольно крутом. В 1988-1989 гг. на селище заложено 3 раскопа, получивших обозначения “раскопы I и П”, “траншея 8”, а также поисковая траншея 7 общей площадью 800 кв. м. Культурный слой памятника представлял собой чернозем. Его мощность варьировала от 0,3 до 1,6 м, причем она увеличивалась вниз по склону холма. Верхние 25-30 см нарушены распашкой.

Обнаруженные объекты относятся к двум культурно-хронологическим горизонтам: позднезарубинецкому и Черняховскому. На раннем этапе существования поселения его жителями в каком-то виде использовалось подножье следующего вниз по течению ручья холма и его вершина: там собраны отдельные груболепные черепки. В Черняховский период севернее селища (т.е. выше по склону холма, на котором оно находилось) существовал могильник. Его приблизительная южная граница проходит по линии электропередач (рис. 1). В позднезарубинецкий период этот участок памятника заселен не был.

Из исследованных сооружений к раннеримскому времени относятся 3 постройки (из них, вероятно, 2 жилых) и 4 хозяйственные ямы.

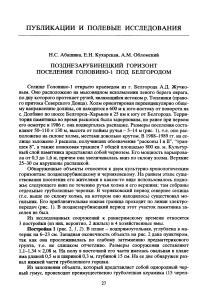

Постройка 1 (рис. 2, 7, 2). В плане - подпрямоугольная, углублена в материк на 6-23 см. Западная оконечность объекта на рис. 2 дана пунктиром, так как она прослеживалась по слабому затемнению предматерикового грунта, т.е. не слишком отчетливо. Размеры сооружения составляют 1,1-1,34 х 2,08 м. На полу в восточной его части имелась овальная в плане яма длиной 0,5 м и шириной 0,3 м, глубиной 15 см. На ее дне обнаружен развал нижней части груболепного горшка.

Из заполнения объекта, который представляет собой однородный черный гумус, происходит преимущественно груболепная керамика (15 череп-

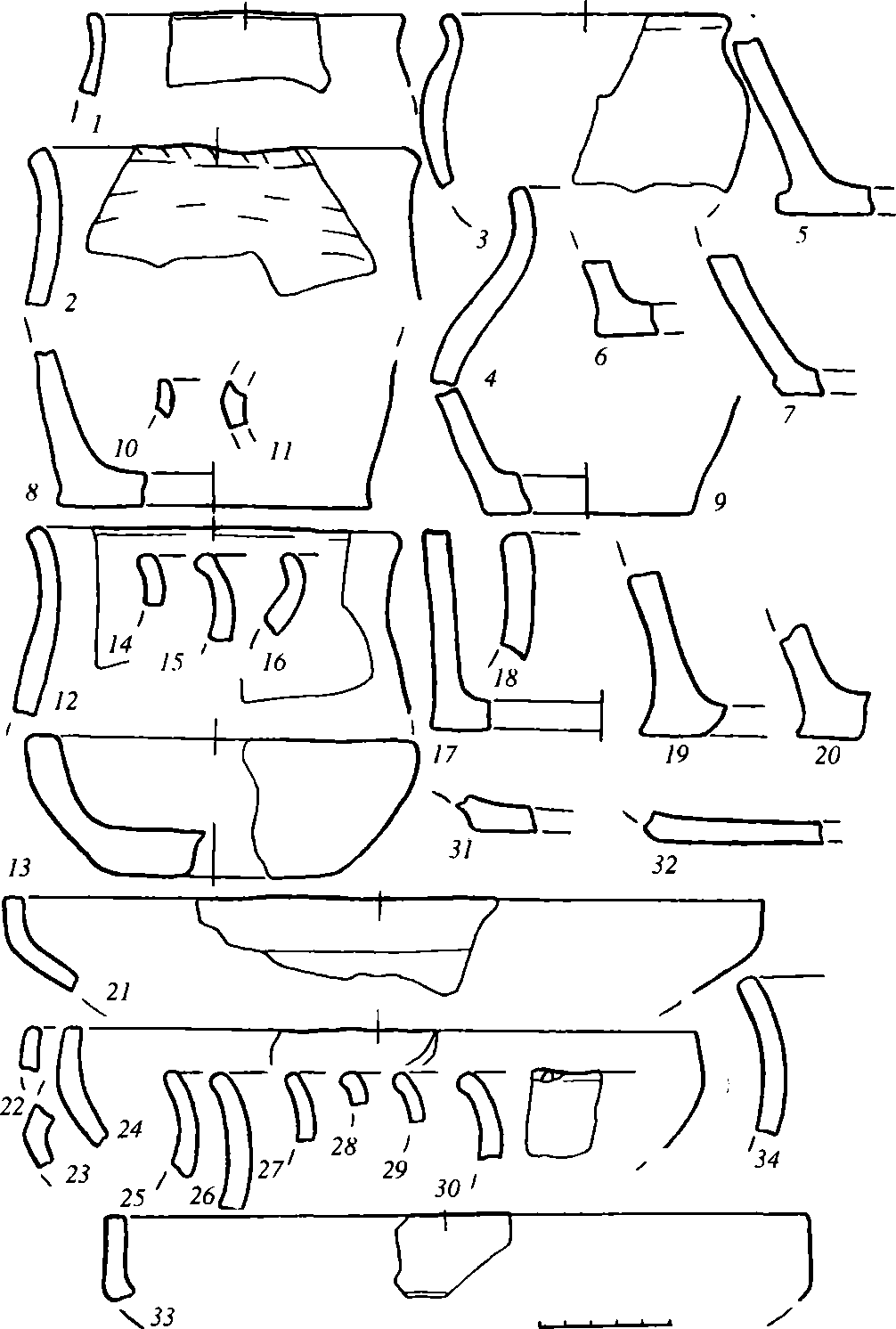

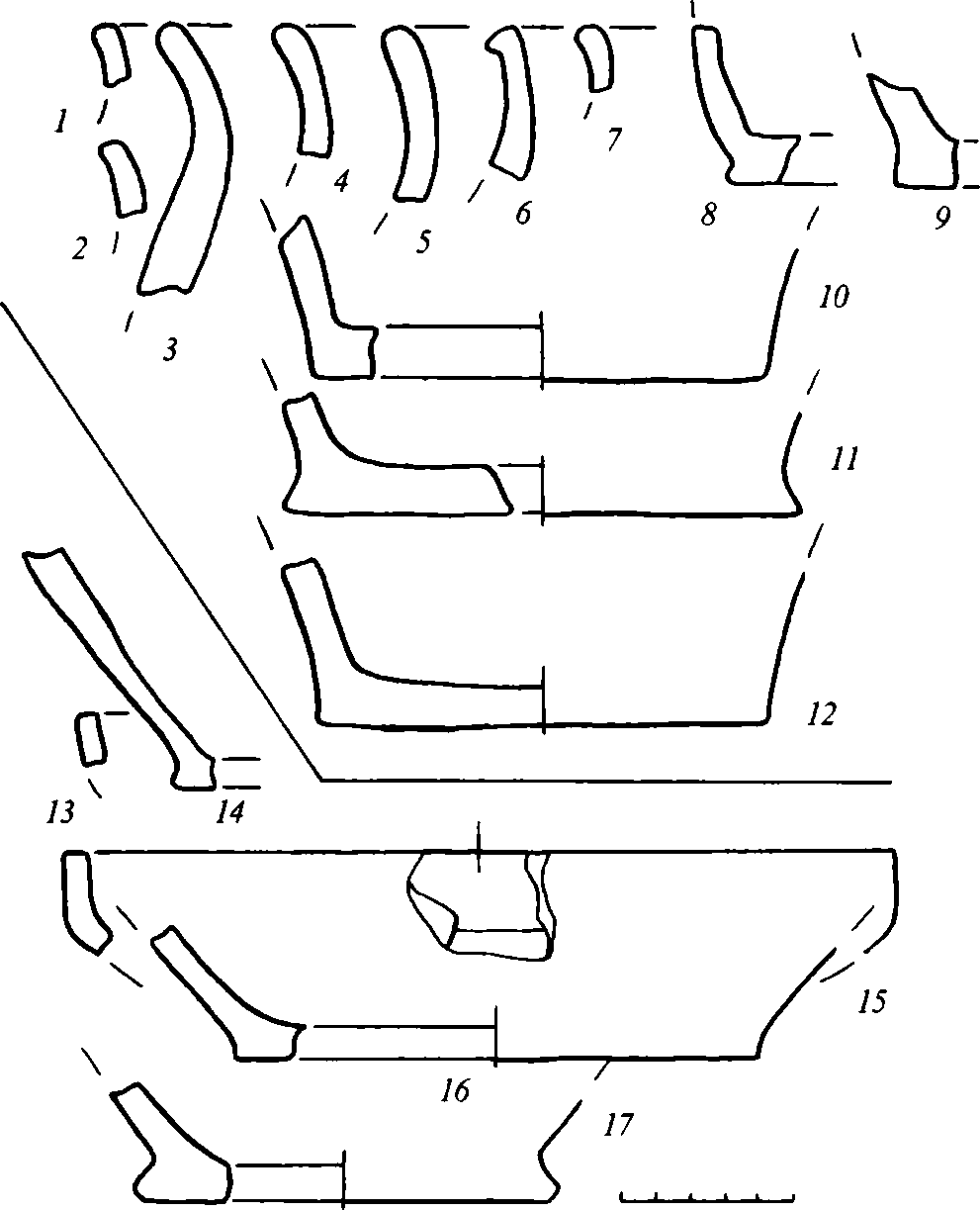

Рис. 2. Планы и профили объектов

1,2 - постройка 1; 3-5 - постройка 3; 6, 7 - постройка 6, 8,9 - хозяйственное сооружение “постройка 7”.

I - темный гумус; II - материк; III - слой пашни; IV - обожженный суглинок; V - черный гумус; VI - темно-серый гумус со включениями древесного угля

Рис. 1. План поселения и могильника Головино-1

ков - 68%), найден также 1 фрагмент лепной лощеной миски (4,8%). Необходимо отметить, что культурный слой памятника сильно перемешан землеройными животными. Кроты проникали и в заполнение построек. Очевидно, по этой причине во всех позднезарубинецких сооружениях в небольшом количестве обнаружена сильно измельченная Черняховская гончарная керамика. Не является исключением и постройка 1. Из ее заполнения происходит 6 гончарных черепков (27,2%).

Постройка 3 (рис. 2, 3-5). Северо-восточная оконечность ее прослежена на поверхности материка, юго-западная и центральный участок - в предма-териковом слое. Глубина объекта от уровня фиксации составляет 12-43 см, однако в действительности она была большей. Поблизости от постройки в слое обнаружено скопление позднезарубинецкой керамики (рис. 3, 1-4)., которое залегало на 25-30 см выше материка, т.е. с учетом уровня древней поверхности раннеримского периода, сооружение опущено в грунт минимум на 37 см.

В плане постройка - прямоугольная. Ее размеры составляют 2,9-3,1 х 3,9-4,2 м. Пол сооружения - плоский, имеет довольно значительный (на 40 см) уклон к юго-западу. На полу по торцу постройки у ее восточной и западной стен с некоторым смещением к северу от центральной части прослежены две столбовые ямы размерами в порядке с востока на запад 16 х 20 см и 26 х 24 см и глубинами, соответственно, 14 и 10 см. К южной стене сооружения примыкала зафиксированная на уровне пола овальная яма размерами 60 х 74 см по верхнему краю, 50 х 64 см по дну и глубиной 26 см.

Заполнение постройки 3 представляло собой однородный черный гумус, который разбирался по пластам толщиной 20 см. На всех уровнях, кроме лепной керамики, встречались и фрагменты Черняховских гончарных сосудов. Так, из пласта 1 происходят 56 обломков груболепных горшков (51%), 4 фрагмента лепных лощеных мисок (4%), 50 обломков гончарных сосудов (45%). На уровне пласта 2 количество последних сокращается до 9 (22%), тогда как груболепная керамика составляет 64% (28 фрагментов), а лепная лощеная - 14% (5 черепков). На полу сооружения сохраняется приблизительно такое же соотношение групп материала: 26% гончарной керамики (20 фрагментов), 70% груболепной (45 фрагментов) и 4% лепной лощеной (2 фрагмента мисок). Статистика показывает, что при общем преобладании лепной посуды доля гончарной неуклонно уменьшается от верхнего уровня заполнения к полу постройки. Необходимо также учитывать, что Черняховская керамика представлена очень мелкими фрагментами сосудов. Обломки горшков позднезарубинецкого периода, наоборот, довольно крупные и часто склеивались друг с другом. Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что гончарная керамика попала в заполнение постройки из лежащего выше нее культурного слоя.

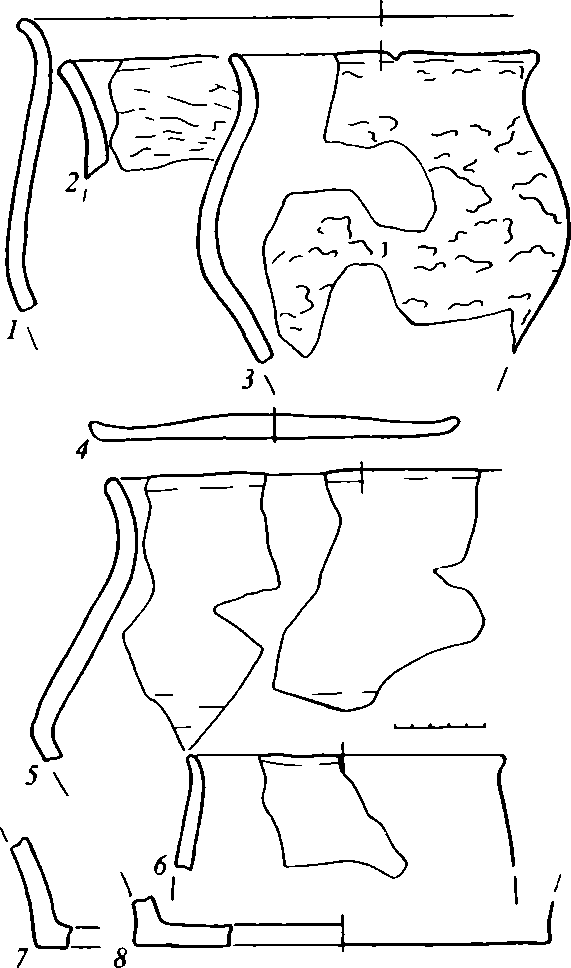

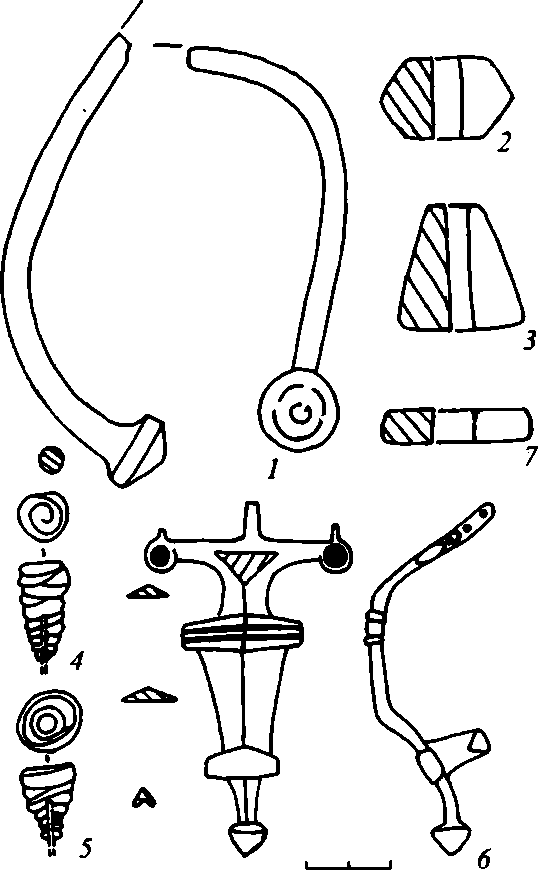

Следует также отметить, что к черепкам из заполнения и с пола объекта подклеивались фрагменты горшков из слоя, окружающего его, а также из скопления керамики, находившегося вне постройки. По этой причине сосуды, изображенные на рис. 3, 1-5, составляют комплекс одновременного материала. Из заполнения сооружения происходит обломок лощеного бико-нического пряслица. Несколько выше объекта, но в пределах его контуров и ниже уровня древней поверхности был обнаружен крупный фрагмент массивной бронзовой гривны, которая в древности была разрублена на куски и, видимо, приготовлена к переплавке. Сохранившийся обломок имеет длину 10 см (без учета кривизны), диаметр корпуса составляет 7-8 мм. Изделие оканчивалось шишечкой 1,8 см в поперечнике и высотой 1,4 см (рис. 4, 1).

Постройка 6 (рис. 2, 6, 7). Частично перекрывается ямой 2, культурнохронологическая атрибуция которой неясна. Сооружение представляло собой прямоугольную полуземлянку, но поскольку она была выкопана в склоне холма, то лишь северная ее часть врезается в материк. Южный угол удалось проследить только в профиле, так как заполнение объекта было более темным, чем окружающий его культурный слой. Сравнительно неплохо прослежен западный угол. Здесь находилась яма от столба, и котлован был несколько углублен в материк (хотя и незначительно, всего на 4 см). На большей части сооружения пол совпадал с поверхностью материка. Прибли-

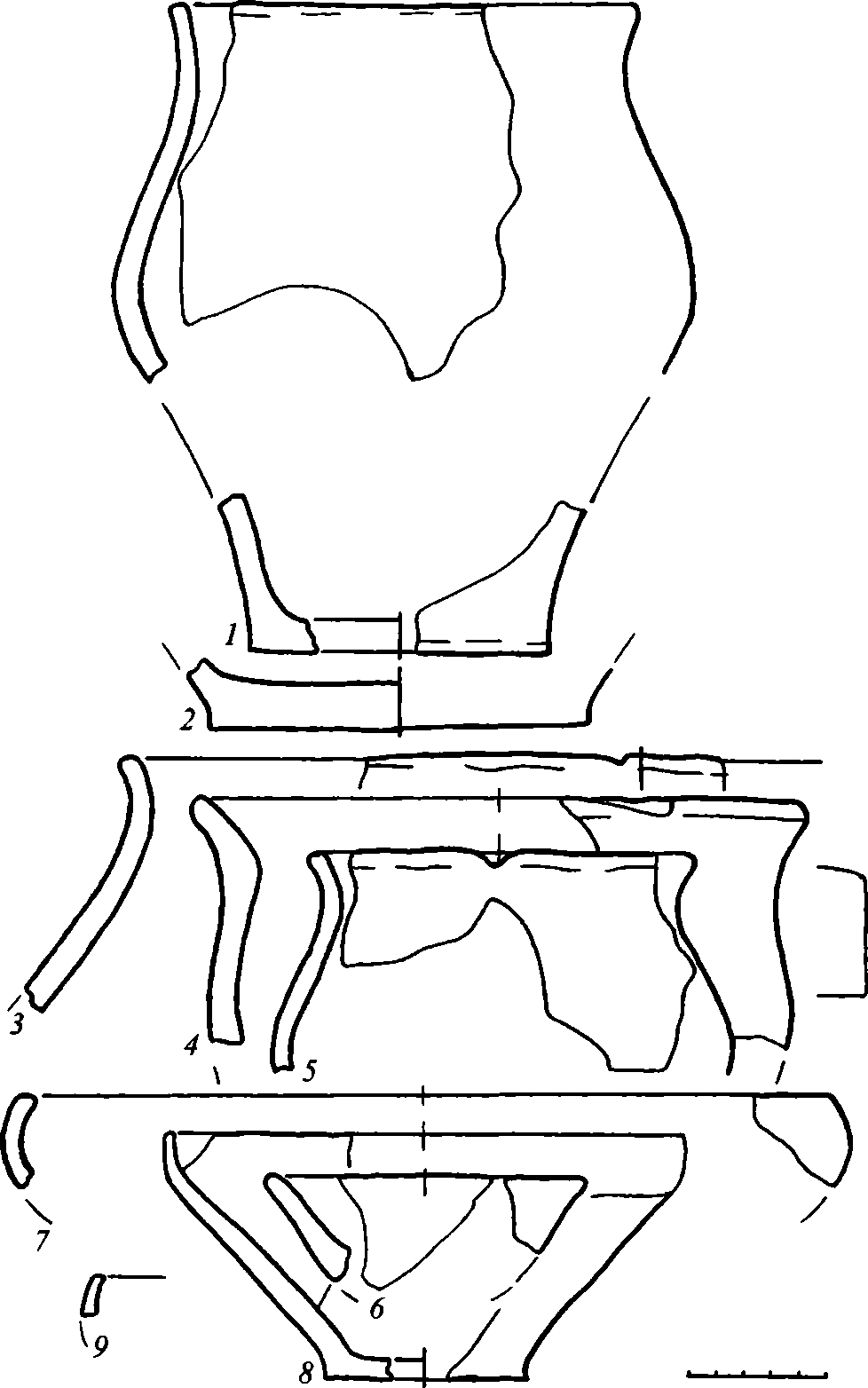

Рис. 3. Груболепная керамика, связанная с постройкой 3

1,2, 4-8 - сосуды с шероховатой поверхностью; 3 - сосуд с хроповатой поверхностью. 1-4 - скопление керамики около постройки 3; 5 - пол постройки 3 и слой около нее; 6-8 - верхний уровень заполнения постройки 3

Рис. 4. Вещевые находки

1 - бронзовая гривна; 2,3- фрагменты лощеных пряслиц; 4,5- стеклянные на-вершия бронзовых булавок или стеклянные части подвесок; 6 - бронзовая фибула с эмалью; 7 - фрагмент пряслица из черепка лепного сосуда. 1 - культурный слой над постройкой 3; 2 - постройка 3, заполнение; 3,6- раскоп 1, культурный слой; 4, 5 - постройка 7, горизонт 1;

7 - яма 1 траншеи 7, заполнение

зительные размеры постройки составляли 3 х 3,6—4,2 м, глубина - 16-17 см. В пределах сооружения прослежено 5 ям от столбов: две в центральной части, по одной - в западном и восточном углах и еще одна - у юго-западной стены. Их размеры составляют, соответственно, 46 х 48; 36 х 40; 46 х 60; 20 х 50; 30-40 х 54 см, а глубины - 21-23, 20, 26, 22 и 16 см. Заполнение постройки, которое представляло собой интенсивно-черный однородный гумус, разбиралось по трем условным уровням: “слой над сооружением и верх заполнения” (зачистка на глубине фиксации контуров в северной части объекта) “заполнение” и “пол”. На всех уровнях встречалась Черняховская гон- чарная керамика, хотя ее процент и уменьшался сверху вниз. Статистика при этом выглядит следующим образом. В группе материала, полученного при зачистке контуров, обломки сосудов, изготовленных при помощи гончарного круга, составляли 33% (13 фрагментов), груболепных горшков - 61% (24 фрагмента), лепных лощеных мисок - 6% (2 черепка). Из заполнения происходят 22 обломка гончарных сосудов (30%), 49 - груболепных (66%), 3 - лепных лощеных (4%). На полу постройки обнаружено 6 фрагментов гончарных горшков и мисок (19%) и 26 обломков

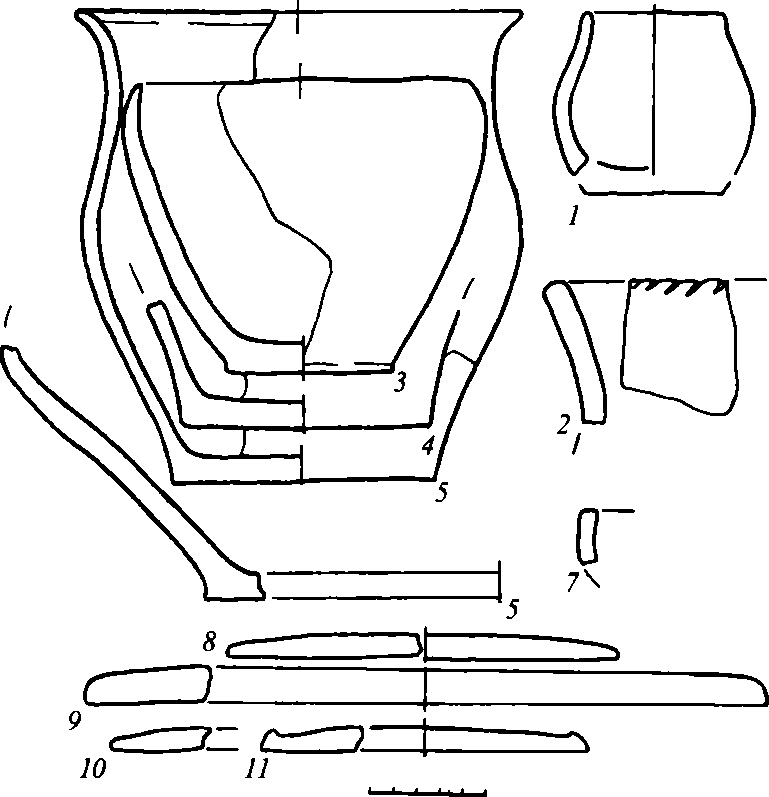

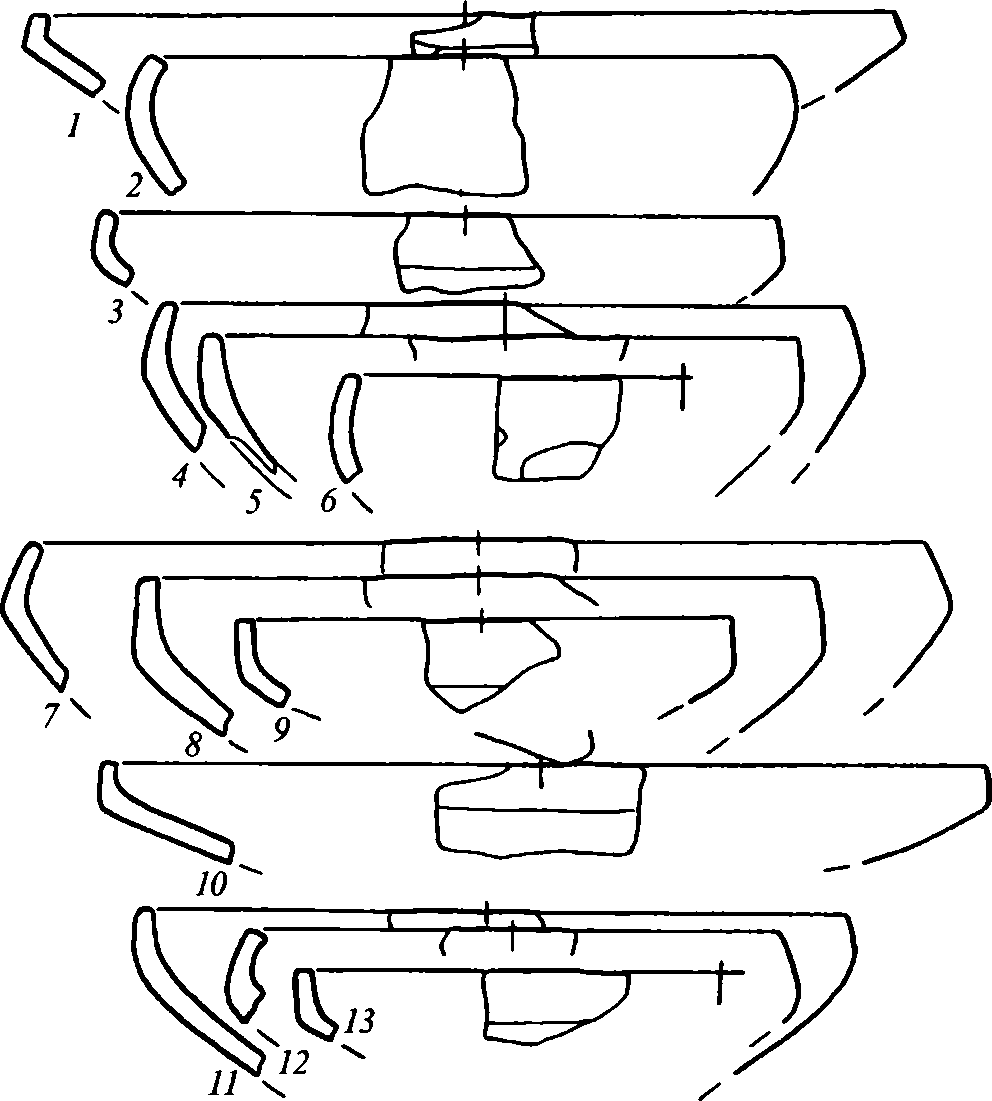

Рис. 5. Керамика из постройки 6

1, 2, 9-11 - заполнение; 3-5 - скопление керамики на полу;

6, 7- верхний уровень заполнения; 1-5, 8-11 - груболепная керамика; 6, 7 - лощеная посуда

груболепных горшков

(81%). В целом, материал из постройки 6 (он приводится на рис. 5) закрытого комплекса не составляет, за исключением форм, которые удалось восста новить из скопления лепной керамики, находившегося в северо-восточном углу сооружения (рис. 5, 3-5).

Яма 9 раскопа 1. В плане близка к кругу диаметром 1,24-1,26 м. Прослежена на поверхности материка. Ее стенки суживаются до глубины 17-20 см, далее до уровня 48 см они - почти отвесные. Ниже ко дну яма раструбообразно расширяется, т.е. по форме она напоминает песочные часы. Диаметр объекта в придонной части - 1,4-1,44 м, на наиболее узком участке -0,83-0,88 м. Заполнение ямы однородно. Оно представляло собой черный гумус со включениями древесного угля. Из объекта происходит 32 фрагмента сосудов, причем из них всего 7 - гончарных. Последние обнаружены, в основном, в верхней части заполнения. Кроме груболепной керамики, найдено несколько мелких фрагментов лощеных мисок.

Яма 1 траншеи 7. В плане - круглая. Диаметр по верхнему краю составляет 1,1 м, по дну - 0,8 м, глубина - около 1 м. Стенки объекта сужены кни зу. Яма заполнена однородным серым гумусом, из которого происходит 26 фрагментов груболепных сосудов, 1 обломок лепной лощеной миски, а также фрагмент пряслица, изготовленного из черепка лепного сосуда (рис. 4, 7).

Яма 6 траншеи 8. В плане и профиле подобна предыдущей. Ее диаметр на уровне материка составлет 1,46-1,50 м, глубина объекта — 73—91 см. Из заполнения, которое представляло собой однородный черный гумус, происходит 103 фрагмента груболепных сосудов (84%), 6 лепных лощеных (5%) и 13 Черняховских гончарных (11%). Последние, правда, обнаружены в верхних 20 см его и имеют очень небольпше размеры, т.е. явно попали в яму из культурного слоя. Лепная керамика из объекта приведена на рис. 7.

“Постройка 7” (рис. 2, 5, 9). В процессе раскопок получила ошибочное обозначение. Фактически представляет собой хозяйственную яму, только несколько большую, чем обычно. Длина объекта по верхнему краю составляет 2,3 м, ширина - 1,96 м, по дну, соответственно, 2,12 м и 1,3-1,8 м. Заполнение ямы имело довольно сложную стратиграфию. В верхней его части залегал слой черного гумуса толщиной 30-40 см (“горизонт Г’), в котором приблизительно по середине ямы зафиксировано пятно обожженного суглинка диаметром 58-60 см и толщиной 4-8 см. На 16 см выше него находилась линза глины длиной около 14 см. Ниже в северной и центральной частях объекта слой гумуса подстилался темно-серым суглинком со включениями древесного угля (“горизонт 2”), а южную половину сооружения занимала мощная линза обожженного суглинка с небольшими пятнами гумуса. Ее размеры составляли 0,7-1,2 х 1,2 м, а толщина - 35-40 см (“горизонт 3”)- Под этой подушкой очень плотного грунта залегала линза серого гумуса мощностью 10-15 см (“горизонт 4”), по своей почвенной структуре аналогичная слою второго горизонта. Яма разбиралась с учетом стратиграфии. В верхнем горизонте встречена Черняховская керамика (59 фрагментов - 36%), хотя преобладает лепная (91 обломок сосудов с шероховатой поверхностью -51%, и 13 — с лощеной - 8%). Во втором горизонте гончарные черепки единичны (11 шт. - 8%). Подавляющее большинство обломков принадлежат груболепным горшкам (107 шт. - 82%). Довольно высока при этом доля фрагментов лепных лощеных мисок (13 шт. - 10%). Ниже гончарная керамика не встречалась. Черепки лепных сосудов, которые происходят из слоя обожженной глины, испытали вторичное воздействие: они почти все - красного или малинового цвета. Груболепная посуда представлена 67 обломками горшков (89%), лощеная - 8 фрагментами мисок (11%). В слое 4-го горизонта материала было очень мало: всего 14 обломков лепных сосудов с шероховатой поверхностью и 2 - с лощеной (рис. 8). Гончарная керамика, таким образом, найдена только в верхних участках заполнения ямы, т.е. там, куда она могла попасть из слоя памятника вследствие затеков грунта, деятельности кротов и т.д., причем процент ее резко уменьшался от первого горизонта ко второму, что также подтверждает первоначальное предположение. В тех же слоях, куда кроты не могли проникнуть (в плотной линзе обожженной глины и прослойке серого гумуса под ней), обнаружены фрагменты только лепных сосудов.

Из верхнего горизонта ямы происходят несколько индивидуальных находок. К их числу относятся два стеклянных навершия бронзовых булавок (в отвестиях сохранились следы окислов бронзы) либо две стеклянные подвески, у которых полностью распались ушки из бронзы или меди. Эти изделия имеют коническую форму. Они скручены из жгутов прозрачного желто-зе- левого и зеленовато-голубоватого стекла (рис. 4, 4, 5). Найден также обломок глиняного грузила - предмета, типичного для Черняховского этапа функционирования селища.

Большинство украшений и орудий труда из слоя поселения либо относятся к Черняховскому горизонту, либо лишены культурно-хронологической специфики. С позднезарубинецким периодом можно связывать лишь два из них: фрагмент лощеного глиняного конического грузика (рис. 4, 5) и бронзовую фибулу (рис. 4, 6). Оба изделия обнаружены на раскопе 1. Небольшие (до 3 см высотой) глиняные предметы конической формы как с шероховатой, так и с лощеной поверхностью, со сквозным отверстием, которые могли служить пряслицами или какими-то грузиками, кроме Головино-1, найдены на позднезарубинецких поселениях Приоскольское-1, Коло-сково-4, Ездочное (Обломский, Терпиловский, 1991. Рис. 38, 15-17).

Фибула представляет собой один из ранних вариантов Т-образных со вставками эмали. Пружина и игла изделия утрачены в древности, в верхней его части укреплена вертикальная стойка-держатель с двумя отверстиями. Еще два держателя, но меньшие по размерам, расположены на противоположных концах верхнего края спинки. В правом имеется одно отверстие, а левый обломан. На спинке фибулы, изогнутой в форме знака вопроса, находятся два поперечных плоских гребня. За ее пределы они выступают ненамного: верхний - на 2-2,5 мм, в высоту - не более 1 мм; нижний - в длину на 1,5-2,5 мм, в высоту - так же, как и верхний. На поверхности верхнего гребня заметны две канавки, имеющие орнаментальное значение. Ширина спинки фибулы варьирует от 1-1,15 см около головки и 2,2-1,1 см между гребнями до 0,7-0,3 см от нижнего гребня до кнопки. Кнопка, которая завершает украшение снизу, по форме - коническая, приемник фибулы - сплошной. Общая длина изделия (без учета кривизны профиля) - 8,1 см.

Эмаль расположена тремя гнездами в верхней части спинки. На двух крайних полях она - красная. В треугольном гнезде посередине - непрозрачная зеленая.

Несколько замечаний о назначении исследованных на памятнике построек. Подробное описание позднезарубинецких жилищ из области водораздела Днепра и Дона, т.е. региона, в южной части которого находится Головино-1, приводится в монографии А.М. Обломского (Обломский, 1991). Не считая сооружений из Головино-1, на этой территории известно 19 жилищ (сведения о 18 содержатся в монографии, 19-е исследовано в 2003 г. И.В. Зиньковской на поселении Ездочное). 17 сооружений представляют собой прямоугольные полуземлянки с размерами стен от 2,4 до 5,5 м, но преобладают сооружения длиной от 3,5 до 4,5 м. В трех случаях зафиксированы столбовые ямы, расположенные по углам или у бортов построек, в пяти жилищах прослежены центральные опорные столбы кровли. В некоторых сооружениях (примером может служить постройка 2 поселения Приоскольское-1) имелись внутренние хозяйственные ямы-погреба, как правило, небольших размеров.

Постройки 3 и 6 из Головино по своим конструктивным особенностям, планировке и размерам не представляют собой ничего из ряда вон выходящего и, по всей видимости, являются остатками жилищ. На nep- вый взгляд этому предположению противоречит отсутствие в них следов очагов, но учитывая некоторые наблюдения, в этом нет ничего удивительного. На востоке Днепровского Левобережья и в бассейне Северского Донца очаги, исследованные в жилищах I—П вв., за исключением одного, представляют собой остатки кострищ в виде пятен угля и золы или просто обожженных участков материковых полов. Специфика почвы в Головино-1 заключается в том, что она не сохраняет следов прокала. Это подтверждается отсутствием очагов не только в позднезарубинецких, но и в Черняховских объектах памятника.

Постройка 1, по всей видимости, была хозяйственной. Аналогичные по планировке сооружения известны на селище Терновка-2, эталонном для локальной группы позднезарубинецких памятников бассейна Северского Донца (постройка 6 и “яма 16”) (Обломский, 1990. С. 10, 13. Рис. 2, 6, 7).

Керамика раннеримского времени поселения Головино-1 по своим технологическим особенностям делится на две группы: грубую (с шероховатой поверхностью) и лощеную. К первой относятся фрагменты горшков, дисков и плошек, ко второй - мисок. Груболепные сосуды имеют включения крупнозернистого шамота в керамическом тесте. Крайне редко встречаются обломки горшков с примесью песка и органики (рис. 5, 7; 6, 7). Поверхность сосудов носит следы заглаживания пальцами или щепкой, один из горшков - хроповатый (рис. 3,3). Груболепная керамика, как правило, не орнаментирована. Лишь в виде исключения на венчиках некоторых горшков имеются косые насечки или вдавления, нанесенные пальцем (рис. 5, 2; 6, 2, 30).

В тесте лощеных сосудов заметна примесь мелкозернистого шамота или песка. Цвет мисок, как правило, серый или черный, реже — коричневый или желтый. Лощение - глянцевое, как одностороннее (наружное), так и двустороннее. Доля посуды этой категории на селище невелика (4-14% по сооружениям, в основном, 4—8%), хотя и обычна для памятников позднезарубинецкого круга Днепровского Левобережья и бассейна Северского Донца.

Критерием для определения культурной принадлежности памятника служит набор лепной посуды. Сильно- и слабопрофилированные закрытые округлобокие горшки (рис. 3, 3, 6; 6, 1,3, 4,12) в сочетании с тюльпановидными (рис. 7, 4) и ребристыми (рис. 3, 1,5; 5, 5; 7,1) формами характерны для всех исследованных в лесостепной части водораздела Днепра и Дона позднезарубинецких селищ. Изредка на них встречаются и округл обокие баночные сосуды (например, Приоскольское-1, Гочево-1) {Обломский, Терпиловский, 1991. Рис. 24, 7; Тихомиров, Терпиловский, 1990. Рис. 6, 3). Комплекс груболепной керамики из Головино-1 имеет тем не менее некоторые особенности, свидетельствующие о его близости к восточной в пределах этого региона группе памятников (типа Тернов-ки-2). Наиболее характерными признаками в этом отношении являются наличие дисков (рис. 3, 4', 5, 8—11), которые совершенно отсутствуют на западных поселениях круга Картамышево-2, и резкое преобладание не-орнаментированных горшков над сосудами, декорированными насечками и пальцевыми вдавлениями по венчику (Обломский, 1990. С. 20).

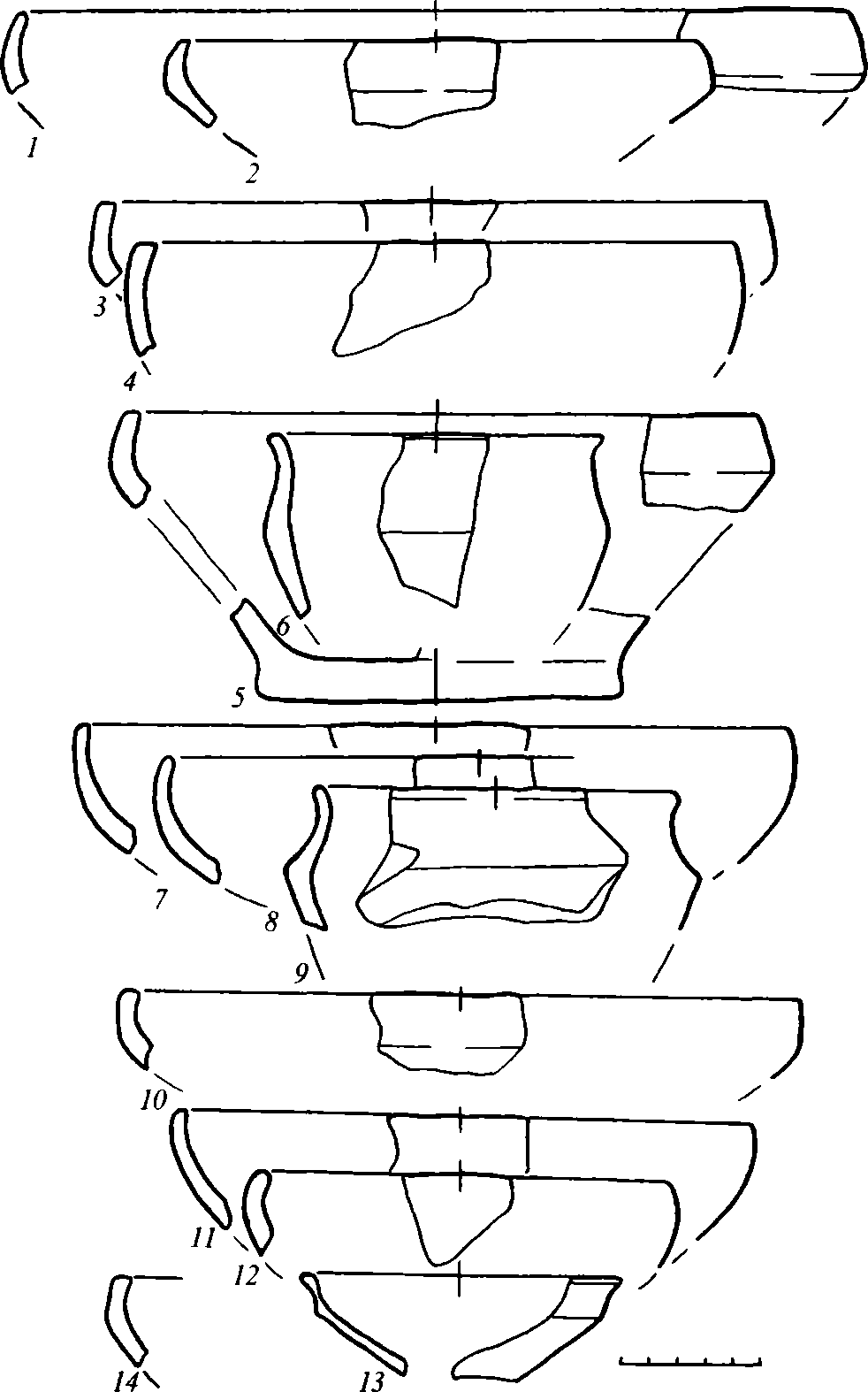

Рис. 6. Керамика из заполнения “постройки 7м

1-11 - горизонт 1; 12-24 - горизонт 2; 25-33 - из завала обожженной глины; 34 - из-под завала глины; 1-9, 12-20, 25-30, 34 - груболепная керамика (7 - с песком и органикой, остальная - с шамотом в тесте); 10,11, 21-24, 31-33 - лепная лощеная керамика

Рис. 7. Керамика из постройки 3

7 — пол; 2 — хозяйственная яма в полу; 3 — скопление керамики и культурный слой около постройки 3; 4, 6 - заполнение постройки 3; 5 - нижняя часть заполнения и культурный слой около постройки 3; 7—9 — нижний уровень заполнения постройки 3; S — верхний уровень заполнения постройки 3; 1-6 — груболепная керамика; 7—9 — лощеная посуда

Рис. 8. Лепная лощеная керамика из культурного слоя

Ярко выраженную “восточную” специфику имеет и набор форм лощеных мисок. Среди этой категории посуды преобладают округлобокие экземпляры с невысокими загнутыми внутрь венчиками (рис. 7, 7, 9; 8, 2, 6, 11, 12\ 9, 6, 8-11), а также с прямыми верхними краями и острыми или сглаженными ребрами (рис. 7, Я; 8, 7, 5, 7-10, 21, 24, 33; 9, 1-5, 7; 10, 15). Именно эти формы встречены на всех раскопанных к настоящему времени поселениях бассейна Северского Донца: в Приоскольском-1, Родном Крае-1, Колосково-4, Новодоновке-1, Терновке-2, Шоссейном, Ездочном (Обломский, 1990. С. 19-20). Миски и мискообразные сосуды с S-овид-ным профилем и острым ребром, характерные для памятников типа Кар-тамышево-2, в Головино-1 представлены всего тремя фрагментами (рис. 9, 6, 9,13).

Хронология позднезарубинецкого горизонта селища определяется по обломку бронзовой гривны и фибуле с эмалью. Гривна с окончанием в виде

Рис. 9. Лепные лощеные миски из культурного слоя

1,2,4, 5, 8,11,13,14 - раскоп 1; 3, 6, 9,10,12 - раскоп 2

Рис. 10. Керамика из заполнения ямы 6 траншеи 8

1-14 - груболепная посуда; 15-17 - лепная лощеная керамика массивной рельефной шишки (“грибовидным” по принятому в литературе термину) имеет многочисленные аналогии в Восточной Прибалтике. В Литве М.М. Михельбертас относит их к периодам В2/С1 и С1а, что соответствует 150-220 гт. по принятой им шкале абсолютной хронологии (Михельбертас, 1985. С. 147, 162. Рис. 25-26).

Приблизительно этим же временем датируется и фибула с эмалью. Точные аналогии экземпляру из Головине-1 в своде Е.Л. Гороховского (Гороховский, 1982), где приводится наиболее полная на настоящий момент подборка Т-образных фибул, отсутствуют. По своим типологическим особенностям экземпляр из Головино принадлежит первой серии и занимает в эво- люционном ряду более раннее положение, чем фибула из Хмельны. Иными словами, фибула из Головино-1 наиболее близка изо всей группы Т-образных к их прототипам - Альмгрен-84. Хронология последних определяется в рамках второй половины П - начала Ш в. (Dqbrowska, 1992). Поскольку фибула из Головино-1 стоит в самом начале типологического ряда серии Т-образных, то датировку ее следует определять максимально близко к прототипу: по всей видимости около рубежа П-Ш вв.

Конические свитые из стеклянного жгута навершия булавок так называемого типа Кемптен, в Европе встречаются в комплексах римского времени начиная с І-П вв. В своде Е. Хеверник приводятся сведения о 30 находках, которые обнаружены на античных памятниках Крыма и Кавказа (Haevernick, 1972. S. 134-148). Подвески, у которых в свитый из стеклянного жгута конический корпус вставлены бронзовые петельки-ушки, изредка находят на памятниках Черняховской культуры (Бобровская, 1999. Рис. 11,7). Учитывая сильную перемешанность не только слоев, но и грунта в заполнениях сооружений поселения Головино-1, где обнаружены как материалы позднезарубинецкого периода, так и Черняховские, конкретную этнокультурную принадлежность упомянутых стеклянных изделий на этом памятнике определить невозможно.

Таким образом, наиболее вероятная дата раннего горизонта Головине-1 - вторая половина П - начало Ш в. н.э. Показательно, в этой связи, что этнографические различия между восточной и западной группами памятников водораздела Днепра и Дона сохраняются вплоть до конца позднезарубинецкого периода. По всей видимости, постоянные этнические контакты между оставившими их племенами, которые неминуемо привели бы к нивелировке традиций материальной культуры, на протяжении всего раннеримского времени отсутствовали. Две группы позднезарубинецкого населения, несмотря на близкое соседство, существовали обособленно друг от друга.