Поздний неолит полуострова Камчатка

Автор: Понкратова Ирина Юрьевна

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific

Статья в выпуске: 2 (56), 2021 года.

Бесплатный доступ

На основе радиоуглеродного и тефрохронологического датирования, изучения особенностей материальных комплексов археологических памятников автор уточняет хронологические рамки эпохи позднего неолита полуострова Камчатка в пределах ~ 50-1020 гг. В статье прослежена преемственность использования в позднем неолите присваивающей, основанной на речном рыболовстве, морском промысле, сухопутной охоте и собирательстве, экономики, а также традиций строительства наземных и полуподземных жилищ, тотемистических верований, характерных для населения тарьинской археологической культуры в среднем неолите на Камчатке. Несмотря на экологическую катастрофу, вызванную последствиями извержения вулкана Ксудач около 1800 л.н., население с высокоспециализированной комплексной присваивающей экономикой сумело сохранить свою целостность.

Камчатка, поздний неолит, периодизация, тефрохронология, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/170189325

IDR: 170189325 | УДК: 902 | DOI: 10.24866/1997-2857/2021-2/38-50

Текст научной статьи Поздний неолит полуострова Камчатка

Периодизация неолита Камчатки предлагалась Н.Н. Диковым, который разделил его на ранний («первая ушковская мезолитическая культура»), средний («вторая ушковская мезо- литическая культура»), развитый («тарьинская культура») и пережиточный [2, с. 61, 72; 3, с. 106–128, 169]. Т.М. Дикова выделила этапы неолита юга Камчатки: ранний (5200±100 (МАГ–306) – 4210±135 (МАГ–317)), средний

(3450±100 (МАГ–310) – 1050±100 (МАГ–722)) и поздний (950±70 (МАГ–305) – 380±50 (МАГ– 315)) [4, с. 167–168]. А.К. Пономаренко разделил неолит Камчатки на ранний – «ушков-ско-авачинская культура бродячих охотников» и развитый – «тарьинская культура оседлых рыболовов». В свою очередь в развитом неолите им были выделены развитый – тарьинский (5200±100 л.н. – 2070±90 л.н.), поздний – кро-ноцкий (I тыс. н.э.) и пережиточный – налыче-во-никульский (со II тыс. н.э. до XVII в.) этапы [13, с. 268–291; 14, с. 114–137].

Данные, полученные автором при изучении многослойных стоянок Ушки и других исследованных в предыдущие годы археологических памятников Камчатки [2; 4; 10; 11–14 и др.], сравнительный анализ с процессами, происходящими синхронно на сопредельных территориях в каменном веке, позволили конкретизировать хронологию и особенности неолита Камчатки. Цель данной статьи – на основе материалов археологических памятников определить временные рамки, критерии и особенности заключительного этапа каменного века Камчатки – позднего неолита.

К настоящему времени на Камчатке известно около 20 памятников, датированных радиоуглеродным и тефрохронологическим методами, которые возможно отнести к периоду позднего неолита (Табл. 1). Это стоянки у озера Култук, Ушки I и II (слой II), Крутоберегово (т. 118/08), Галган, Анадырка, Андриановка (слой II), Жу-паново (слой II) и др.

Наиболее ранние даты по 14С угля получены из культурного слоя на стоянках Анадырка – 1780±70 (ГИН-8037) или 84–403 гг., Андрианов-ка (слой II) – 1880±60 (МАГ-309) или 1–257 гг.1. Верхняя граница позднего неолита Камчатки может быть определена по датам угля 14С стоянок Ушки II (слой II) – 1052 ± 25 (МАГ-32) или 961–1024 гг.2), Галган – 1000±50 (ГИН-6881) или 961–1162 гг., Жупаново (слой II) – 1000±20 (ИВАН-171) или 989–1044 гг. и др. (Табл. 1). Допускаем, что хронологические рамки эпохи ограничены временем около 50–1020 гг.

Палеоклимат и природная среда

Согласно климатической периодизации голоцена Блитта-Сернандера [17], эпоха позднего неолита на Камчатке пришлась на субатлантический период, начавшийся около 2,5 тыс. л.н. и продолжающийся по настоящее время.

Климат был в целом прохладным и влажным [5]. Между 3000 и 1500 л.н. лето становится более теплым, зимой уменьшается количество снега. Расширяются березовые леса с преобладанием кустарниковой березы ( Betula nana/ humilis , ~50%). С ~10% до >40% увеличиваются площади кустарников. Распространены полынь ( Artemisia ), камнеломковые ( Saxifragaceae ), розоцветные ( Rosaceae ), сфагнум ( Sphagnum ). Малочисленную по сравнению с предыдущими периодами группу составляют мхи зеленые ( Bryidae ), вахта трехлистная ( Menyanthes trifoliata ), хвощ ( Equisetum ). Современные пейзажи были созданы около 1500 л.н. и характеризуются уменьшением березового лесного покрова, кустарниковых ольховых зарослей, мозаикой лугов и болот с преобладанием осоки и восковницы ( Myrica ). Отмечена низкая пожарная активность, за исключением периодов, связанных с извержением вулканов и отложением пеплов [20].

В позднем голоцене Камчатки обитали снежный баран, и, возможно, овцебык, северный олень, заяц, волк, росомаха, лисица, песец, горностай, длиннохвостый суслик, выдра, соболь, сибирский лемминг, полевки и др. В ихтиофауне доминирующее место занимали тихоокеанские лососи [16]. Основные виды морских млекопитающих – тюлени, северные морские котики, сивучи, каланы и др.; в числе промысловых птиц – чистики, трубконосы, бакланы и морские утки; рыбы – тихоокеанская треска, бровастый терпуг, бычок, морской окунь и др. Общая биопродуктивность морских экосистем в северо-западной части Тихого океана, начавшая расти около 4800 л.н., продолжает увеличиваться [8].

В голоцене на Камчатке произошло более 40 крупных вулканических извержений с объемами тефры 0,5–170 км3. 34 извержения произошло в неолите, из них два пришлись на период позднего неолита. Это извержения вулканов Опала (14С 1478±18 л.н. или 552–632 гг.) и Шивелуч (14С 1404±27 л.н. или 601–664 гг.) [18]. Предшествовало позднему неолиту извержение вулкана Ксудач (14С 1806±16 л.н. / 134–249 гг., далее – КСˡ), оцениваемое как экологическая катастрофа [15, с. 231].

Таблица 1

|

№ |

Археологические объекты |

Индекс и номер 14С даты |

14С дата, л.н. |

Калиброванная дата, гг. н.э. ±2σ |

|

Северо-восточная Камчатка |

||||

|

1 |

Култук III |

Над пеплом вулкана Ксудач (извержение 1800 л.н.) |

||

|

2 |

Култук V |

Над пеплом вулкана Ксудач (извержение 1800 л.н.) |

||

|

3 |

Култук VI |

NOSAMS-85975 |

1080 ± 25 |

936 – 1017 |

|

4 |

Крутоберегово (т. 118/08) |

Над пеплом вулкана Ксудач (извержение 1800 л.н.) |

||

|

5 |

Столбовая I, жилище 2 |

Над пеплом вулкана Ксудач (извержение 1800 л.н.) |

||

|

6 |

Ажабачье XXXII |

ГИН-10797 |

1710 ± 30 |

253 – 404 |

|

Северо-западная и западная Камчатка |

||||

|

7 |

Анадырка |

ГИН-8037 ГИН-8036 ГИН-8035 |

1780 ± 70 1350 ± 50 1180 ± 40 |

84 – 403 604 – 774 768 – 907 |

|

8 |

Галган |

ГИН-8145 ГИН-6882 ГИН-8140 ГИН-6881 ГИН-8144 ГИН-8142 ГИН-8146 |

1350 ± 40 1080 ± 40 1200 ± 50 1000 ± 50 1480 ± 50 1820 ± 100 1900 ± 100 |

614 – 723 889 – 1021 687 – 900 961 – 1162 528 – 654 3 – 422 116 – 349 |

|

9 |

Тихая X, слой II |

ИВАН-872 |

1620 ± 60 |

321 – 569 |

|

Центральная Камчатка |

||||

|

10 |

Ушки I, слой II |

Нет данных |

||

|

11 |

Ушки II, слой II |

МАГ-32 |

1052 ± 25 |

961 – 1024 |

|

12 |

Доярки |

МАГ-229 ЛЕ-71 МАГ-36 |

1340 ± 50 1145 ± 80 1052 ± 70 |

604 – 778 760 – 1021 856 – 1156 |

|

Восточная Камчатка |

||||

|

13 |

Жупаново, слой II |

ИВАН-172 ИВАН-171 Нет данных |

1550 ± 100 1450 ± 70 1000 ± 20 |

320 – 660 431 – 679 989 – 1044 |

|

Южная и юго-восточная Камчатка |

||||

|

14 |

Оз. Налычева, жилище 1 |

МАГ-311 |

1160 ± 50 |

326 – 433 |

|

15 |

Мыс Желтый |

ГИН-6383 |

1730 ± 40 |

224 – 412 |

|

16 |

Андриановка, слой II |

МАГ-318 МАГ-309 |

1860 ± 60 1880 ± 60 |

20 – 261 1 – 257 |

|

17 |

Явино III |

МАГ-721 МАГ-722 |

1700 ± 100 1050 ± 100 |

123 – 562 722 – 1211 |

|

18 |

Явино IV |

МАГ-723 |

1650 ± 80 |

223 – 582 |

|

19 |

Явино V |

МАГ-724 |

1300 ± 100 |

569 – 903 |

|

20 |

Плотникова II, слой I |

Нет данных |

1010 ± 80 |

870 – 1217 |

Примечание : составлено по: [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 19].

Радиоуглеродная хронология позднего неолита п-ова Камчатка

Археологические памятники позднего неолита Камчатки

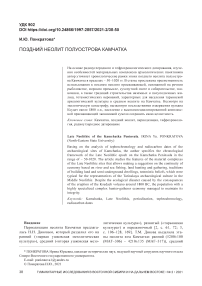

Выявление особенностей эпохи позднего неолита стало возможным благодаря анализу материалов археологических памятников Камчатки [1; 2; 3; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 19] (Рис. 1).

Стоянки северо-восточной Камчатки – Култук III, V, VI, Крутоберегово (т. 118/08), Столбовая I (жилище 2) обследовались в рамках «Международного совместного северного археологического проекта (ICCAP): российско-американские исследования на Камчатке» (Грант NSF 0915131) тестированием [19; 20]. В связи с этим полученные артефакты немногочисленны. В основном это отщепы из халцедона, кремня, базальта и пр.

На озере Култук археологические памятники были открыты А.К. Пономаренко [12, с. 12]. В 2009–2011 гг. здесь были обследованы 6 стоянок, расположенных на первой морской террасе высотой 0,5–3 м. Стоянка Култук III (Рис. 1: 1) состоит из 11 разновременных жилищных западин. Было заложено 6 шурфов, в трех из которых культурные слои обнаружены выше пепла вулкана Ксудач (КСˡ). Стоянка Култук V (Рис. 1: 2) состоит из 45 жилищных котлованов на террасах с видом на озеро. Зафиксировано несколько небольших неглубоких западин с культурными слоями между пеплом вулкана Шивелуч (Шдв, извержение около 4861–4589 кал. л.н.) и пеплом вулкана Ксудач (КСˡ). Большинство расположенных группами западин глубокие и относятся ко времени до извержения вулкана Ксудач (КСˡ). Стоянка Култук VI (Рис. 1: 3) состоит из 16 жилищных котлованов на отдельных низких вершинах холмов в устье ручья, впадающего в оз. Култук. Основное скопление западин зафиксировано на востоке, ближе к озеру. Оно состоит из больших и очень глубоких западин с культурными слоями возрастом до 1000 л.н. По 14С угля получена дата: 1080±25 л.н. (NOSAMS–85975) или 936–1017 гг. н.э.

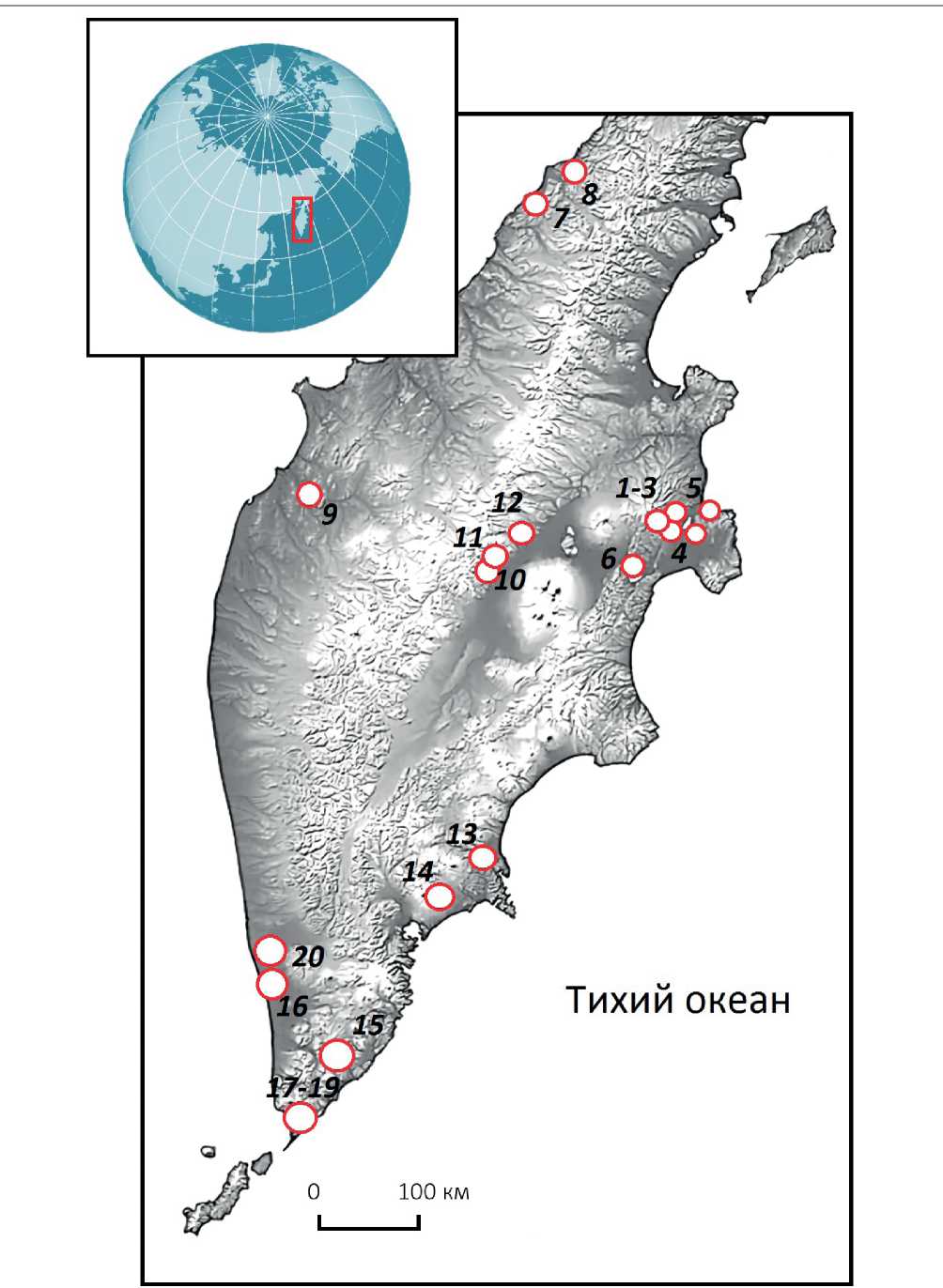

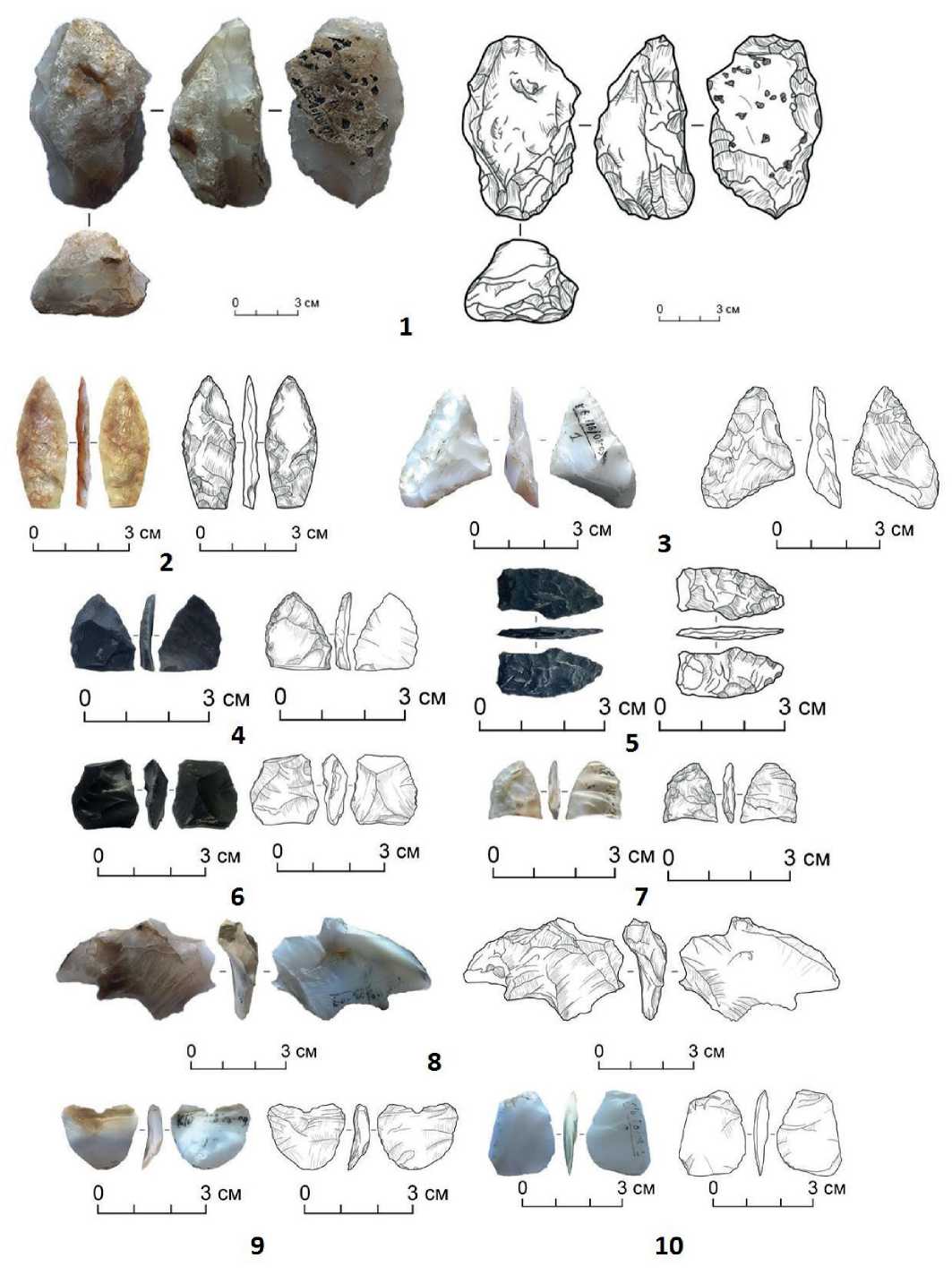

Стоянка Крутоберегово (т. 118/08) (Рис. 1: 4) находится в 5 км от пос. Крутоберегово на северо-восток. Ранее эти стоянки описаны А.К. Пономаренко, названы им Крутоберегово-1–17, но не раскопаны [12, с. 13]. Исследованная нами стоянка находится на третьей водно-ледниковой террасе на высоте 13 м над уровнем моря. В качестве объекта изучения был выбран геологический шурф Т.К. Пинегиной – точка 118/08 (118 – номер шурфа, 08 – год исследования). Были зачищены его стенки, описана страти- графия, проверен грунтовый выброс. Среди артефактов, найденных в отвале геологического шурфа, – аморфный нуклеус (Рис. 2: 1), листовидный наконечник (Рис. 2: 2); фрагменты наконечников (Рис. 2: 3, 4), нож (?) (Рис. 2: 5); отщепы со следами использования (Рис. 2: 6–10; Рис. 3: 1–5), скребок на отщепе (Рис. 3: 6); зооморфные фигурки (?) (Рис. 3: 7, 8). Изготовлены артефакты из халцедона, базальта, кремня.

В устье р. Столбовой на северо-восточном побережье полуострова А.К. Пономаренко были открыты две стоянки [12, с. 18]. В 2010 г. устье реки и вся бухта Столбовая были обследованы. Всего выявлено 15 стоянок на 15–20 метровых водно-ледниковых террасах. Двенадцать стоянок, состоящих из 3–20 жилищ, располагались на верхней террасе [19]. На стоянке Столбовая I (Рис. 1: 5), расположенной на верхней террасе, найдены 3 разновременные жилищные западины. Возле жилища 2 зафиксирован культурный слой с элементами очажной конструкции выше пепла извержения вулкана Ксудач (КСˡ); артефакты не найдены [10].

Стоянка Ажабачье XXXII (Рис. 1: 6) открыта А.К. Пономаренко в результате разведки у озера Ажабачье на северо-восточной Камчатке. Она расположена на аллювиальной 4-х метровой террасе озера. По углю из очажной ямы не выраженного на дневной поверхности жилища получена дата 14С 1710±30 (ГИН-10797) или 253–404 гг. [14, с. 60].

На северо-западном побережье Камчатки на останце второй надпойменной террасы справа от устья р. Анадырка в 17 км к северу от п. Палана в 1994 г. найдена стоянка Анадырка (Рис. 1: 7). Изучались культурный слой площадью 40 м2 и «обширный оползень культурного слоя» площадью около 80 м2. Собрана коллекция из каменных, костяных и деревянных изделий in situ, а также кости морских животных – целые черепа, челюсти и их фрагменты. Обнаружен неполный скелет человека без черепа. В составе каменного инвентаря – обсидиановые листовидные наконечники, листовидно-черешковые ретушированные ножи из обсидиана и кремня, листовидные бифасы и резцы из халцедона, цилиндрической формы ретушеры из халцедона, скребки из кремня, проколки с ретушированной рукоятью из халцедона, шлифованные тесла и ножи из сланца, грузила из вулканической породы. Обнаружены аморфные нуклеусы из халцедона и обсидиана, абразивы. Из кости изготовлены наконечники с простым

Рис. 1. Карта расположения памятников раннего неолита на полуострове Камчатка:

1 – Култук III; 2 – Култук V; 3 – Култук VI; 4 – Крутоберегово (т. 118/08); 5 – Столбовая I, жилище 2;

6 – Ажабачье XXXII; 7 – Анадырка; 8 – Галган; 9 – Тихая X, слой II; 10 – Ушки I, слой II; 11 – Ушки II, слой II;

12 – Доярки; 13 – Жупаново, слой II; 14 – Оз. Налычева, жилище 1; 15 – Мыс Желтый; 16 – Андриановка, слой II;

17 – Явино III; 18 – Явино IV; 19 – Явино V; 20 – Плотникова II, слой I жалом, бородчатые наконечники гарпунов, колки поворотного гарпуна, заготовки поворотных гарпунов, лощила из рога оленя, игольник из трубчатой кости, проколки из тонких трубчатых костей, гребни для обработки травы, ретушеры и пр. Найдены фрагменты нарт, берестяного сосуда, кожаной обуви, плетеной веревки, деревянные изделия, в том числе ложка, ковши, ритуальный макет лодки с вырезанными в средней части дна фигурками, древки стрел и пр. По 14С угля стоянка датирована 1780 ± 70 (ГИН-8037) или 84–403 гг., 1180±40 (ГИН-8035) или 768–907 гг. н.э. и 1350±50 (ГИН-8036) или 604– 774 гг. н.э. [12, с. 63–74].

Стоянка Галган (Рис. 1: 8) находится в Тигиль-ском районе Камчатской области (Корякский автономный округе), в 16,5 км к юго-западу от м. Тэви и в 17,5 км к северо-востоку от с. Лесная. Раскопки проводились А.В. Пташинским и А.К. Пономаренко [12, с. 45]. Стоянка расположена на надпойменной террасе правого борта приустьевой долины р. Галган. Высота южного и юго-западного склона террасы 4,5–5 м, северного и северо-западного – от 6 до 13 м. Датируется стоянка по 14С угля в диапазоне 1900±100 (ГИН-8146) / 116–349 гг. н.э. – 1000±50 (ГИН-6881) / 961–1162 гг. н.э. По мнению автора раскопок, «крайние календарные даты формирования слоя стоянки: около 223–1015 гг. н.э.» [12, с. 50]. Найдены каменные орудия из базальта, обсидиана, кремня, яшмы, в том числе грузила, скребки, ножи и пр., а также абразивные плиты, стрелы с деревянным тупым наконечником, веревки, кожаные фрагменты, деревянные и берестяные сосуды, деревянные и костяные лопаты, антропоморфные деревянные фигурки, плетеные изделия, фрагменты обуви из нерпичьей шкуры и пр. Обнаружены экофакты – шкуры и кости животных, многочисленные раковины моллюсков, солома, обломки веток, щепки, хвоя, шишки кедрового стланика и их шелуха, фрагменты бересты, шерсть шкур животных, ягоды шикши, волосы и экскременты человека [12, с. 45–63, 124–145].

Стоянка Тихая X (слой II) (Рис. 1: 9) расположена на второй надпойменной террасе правого берега р. Тихой к юго-востоку в 4,5 км от с. Верхнее Хайрюзово. Жилище – прямоугольной формы, полуподземное, выражено на поверхности. Найдены аморфные отщепы из кремня, обсидиана, халцедона. Датируется стоянка по 14С угля 1620±60 (ИВАН-872) или 321–569 гг. [12, с. 77–84; 14, с. 128].

В центральной Камчатке на берегу Большого Ушковского озера на стоянках Ушки I и II в слое II находки залегали в желтовато-серой слоистой супеси «между IV и V слоями пепла»3. На стоянке Ушки I (Рис. 1: 10) прослежены 17 деревянных жердей (диаметром 15–20 см) и четыре ямки от столбов такой же толщины. Вероятно, это было «жилище на столбах». Рядом обнаружено десять ям, из которых семь – хозяйственного назначения. Ямы разного размера и формы, в них встречены рыбьи кости и угли. Три другие ямы – округлые, чашевидной формы, четырехслойные: внутри внешней, большей по диаметру (1,6 м) ямы, устланной остатками бересты, устроены три чашевидных углубления меньших диаметров (1,2 м, 0,8 м и 0,4 м). Найдены ножевидные пластинки, два скребка из обсидиана, «два шлифованных обломка из желтого песчаника» (?) [2, с. 61, 72]. На стоянке Ушки II (Рис. 1: 11) обнаружены остатки землянки площадью 16 м2, с очагом глубиной 20 см и 40 см в ширину и отдельными скоплениями угольков и утиных косточек, рыбьих костей, ножевидных пластин и отщепов. В центре землянки выявлено 4 ямки диаметром 10–15 см от столбов и одна ямка в северо-восточном углу жилища. В западной части землянки находилось три каменных кладки из речных галек, в одной из которых обнаружено скопление мельчайших отщепов из обсидиана. Найдены также ножевидные пластинки разных размеров, наконечники стрел ромбического сечения и листовидный с черешком из обсидиана, лабретка, фрагмент тесла, трапециевидное тесло и листовидный нож из глинистого сланца, плоская окрашенная охрой «галька-палетка» для растирания охры, концевые скребки из кремня, халцедона и обсидиана. Датирован слой 1052±25 л.н. (МАГ–32) или 961–1024 гг. [2, с. 73–74].

Стоянки в Доярках (Рис. 1: 12) зафиксированы Н.Н. Диковым на правом низком берегу р. Камчатки с двух сторон впадающего в реку ручья [2, с. 89–90]. Обнаружены жилища с очагами, в которых находились скопления камней, уголь и зола с рыбьими костями. Там же найдены обсидиановые отщепы, грузило, скребок из кремнистого сланца, наконечники стрел, ножи, обломки тесел, грубые ножевидные пластинки. На одной из стоянок выявлены кости собаки,

Рис. 2. Артефакты стоянки Крутоберегово (т. 118/08) из раскопок автора:

1 – нуклеус; 2 – наконечник; 3–4 – фрагменты наконечников; 5 – нож (?); 6–10 – отщепы со следами использования

Рис. 3. Артефакты стоянки Крутоберегово (т. 118/08) из раскопок автора:

1–5 – отщепы со следами использования; 6 – скребок на отщепе; 7, 8 – зооморфные фигурки (?)

соболя, лисицы. Датированы стоянки 14С угля 1340±50 (МАГ-229) или 604–778 гг., 14С 1145 ± 80 (ЛЕ-71) или 760–1021 гг., 1052±70 (МАГ-36) или 856–1156 гг.

Трехслойная стоянка Жупаново (Рис. 1: 13) расположена в Елизовском районе на восточном побережье полуострова в Кроноцком заливе на мысе Памятник в бывшем селе Жупаново в 200 км от г. Петропавловска-Камчатского. Общая площадь раскопов составила 148 м2 [12, с. 90]. Стоянка исследовалась А.К. Пономаренко и считается опорной для неолита полуострова Камчатка [14, с. 110]. Культурный слой II мощностью 60–80 см зафиксирован «в темно-бурой супеси с включениями сгнивших костей, обломков дерева, отщепов и орудий труда из камня, кости и рога» на глубине около 130 см. Датирован палеомагнитным методом 1000±20 л.н. или 989–1044 гг. н.э. и по 14С угля 1450±70 (ИВАН-171) или 431–679 гг. и 1550±100 (ИВАН-172) или 320–660 гг. [14, с. 112]. Обнаружены каменные наконечники стрел усеченно-листовидные с прямым основанием, треугольные с вогнутым и прямым основанием, листовидные, ромбовидные, черешковые с прямым и с сужающим черешком. Скребки – комбинированные со скребковым и резцовыми лезвиями, круглые, овальные и трапециевидные с одним или двумя шипами на рабочем лезвии, круглые, с право – и левосторонним скошенным выпуклым лезвием, круглые с черешком, грушевидные, овальные концевые, трапециевидные, прямоугольные. Ножи – листовидные бифасы, «горбатые», узко – и ширококлинковые с прямыми или вогнутыми сторонами черешка, черешковые с трапециевидным лезвием, строгальные ножи-унифасы. В единичных экземплярах найдены треугольный с черешком и шлифованный ножи. Проколки – с ретушированными прямыми черешками, с вогнутыми краями черешков, на отщепах. Тесла – острообушковые с треугольным, одно – и двусторонне выпуклым сечением, топор с перехватом. Также найдены аморфные нуклеусы и отщепы. Сырьем для каменных орудий служили кремень и кремнистый сланец, обсидиан, халцедон, базальт, яшма [14, с. 113]. Также в жилище найдены остатки оленьих шкур, деревянное блюдо, прикрывающее кости рыб, берестяной туесок, трубчатые кости с заостренными и заполированными концами [11, с. 53]. Выявлены тысячи костей преимущественно морских животных и птиц. Определены чернозобая гагара (Gavia arctica L.), берин- гийский баклан (Phalacrocorax pelagicus Pall), альбатрос (Diomedea sp.), буревестник (Puffinus sp.), тундровый лебедь (Cygnus bewickii Varr.), шилохвость (Anas acuta L.), свиязь (Anas penelope L.), широконоска (Anas clypeata L.), хохлатая чернеть (Aythya fuligula L.), морянка (Clangula hyemalis L.), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula L.), длинноносый крохаль (Mergus serrator), чайка-бургомистр (Larus hyperboreus Gunn.), тихоокеанская чайка (Larus schistisagus Stejnege), тонкоклювая кайра (Uria aalge Pontopp.), толстоклювая кайра (?) (Uria lomvia), тихоокеанский чистик (Cepphus gryll L.), камчатский каменный глухарь (Tetrao parvirostris kamtschaticus kittlitz), черная ворона (Corvus corone cornis L.) [14].

Поселение у оз. Налычева (Рис. 1: 14) изучалось Т.М. Диковой [4]. Исследовано слегка углубленное округлое в плане жилище наземного типа с входом шириной 1,2 и длиной 2 м, ориентированным на юго-восток в сторону океана. Жилище датируется 14С угля 1160±50 (МАГ-311) или 326–433 гг. В расположенном в центре жилища очаге-яме размером 1 х 1 м и глубиной 20 см обнаружены угли, кальцинированные кости и растрескавшиеся гальки, которые, вероятно, использовались для нагрева жидкости в деревянной посуде. Найдены скопления ми-кроотщепов из обсидиана и камни-наковальни возле них, фрагмент жирника из мягкой породы камня, листовидные каменные ножи, округлый скребок, листовидный наконечник стрелы из цветного кремня, обломок тесла из глинистого сланца, фрагмент гематита [4, с. 114–118].

Стоянка мыс Желтый (Рис. 1: 15) расположена на 15-метровой абразионной террасе в северной части бухты Вестник (южная Камчатка). Была обнаружена во время разведочных работ А.К. Пономаренко и датирована по костям животных из раковинной кучи 14С 1730±40 (ГИН-6383) или 224–412 гг. [14].

Поселение Андриановка (Рис. 1: 16) находится на северной части м. Лопатка (южная Камчатка). Обнаружено в 1973 г. Т.М. Диковой на правом берегу безымянного ручья. Слой II датирован 14С угля 1860±60 (МАГ-318) или 20– 261 гг. и 14С 1880±60 (МАГ-309) или 1–257 гг. Было исследовано наземное жилище с кольцевым, обложенным камнями очагом. Явных следов конструкции не обнаружено, на отдельных участках – немногочисленные остатки дерева и ямки от столбов. Фаунистический материал представлен обломками рогов оленя, os penis нерпы, килевыми грудными костями птиц (гусей?) [4, с. 50–65].

В устье р. Явино (Южная Камчатка) на левом берегу безымянного ручья обнаружены разновременные местонахождения, два из которых датированы: 14С 1700 ± 100 (МАГ-721) или 123–562 гг., 1050±100 (МАГ-722) или 722–1211 гг. – Явино III (Рис. 1: 17) и 14С 1650±80 (МАГ-723) или 223–582 гг. – Явино IV (Рис. 1: 18). Здесь обнаружены шлифованные тесла, листовидные наконечники с черешком и без него из обсидиана, андезито-базальта, реже – из халцедона, скребок грушевидной формы из обсидиана, небольшой двусторонне обработанный нож со слегка обозначенной рукоятью. На местонахождении Явино V (Рис. 1: 19) из шурфа по углю получена дата 14С угля 1300±100 (МАГ-724) или 569–903 гг. [4].

Стоянка Плотникова II (Рис. 1: 20) расположена на левом берегу р. Плотникова в приустьевой части ручья. В слое I, датированном 14С угля 1010± 80 или 870–1217 гг., найдены отще-пы, сколы обсидиана, каменные орудия: скребок из халцедона, отбойник, отщепы с ретушью [1, с. 275–276].

Не исключено, что к позднему неолиту Камчатки могут быть отнесены стоянки Белоголовая 11, Тигиль 11, Озерная (восточная) (слой II) и др. [14, с. 124], для которых пока не получены радиоуглеродные даты и нет тефрохронологических данных.

Обсуждение результатов

Анализ радиоуглеродных дат и применение тефрохронологического метода к особенностям материальных комплексов археологических памятников Камчатки уточняют хронологические рамки эпохи позднего неолита полуострова Камчатка в пределах 14С угля 1880±60 (МАГ-309) – 1000±20 (ИВАН-171) или I тысячелетия н.э.

В неолите Камчатки ранее выделены – начальный (~9900–8600 л.н.), ранний (~ 7800– 4500 л.н.), средний (~ 4000–1500 л.н.) этапы, между которыми фиксируются временные промежутки в 500–800 лет, возможно, связанные с катастрофическими извержениями вулканов. Между средним и поздним неолитом отмечается небольшой временной промежуток, который также, возможно, был связан с извержением вулкана Ксудач (КС1) около 1800 л.н., ставшим причиной уменьшения населения и перемещения людей на менее пострадавшие территории северных и южных побережий [19] и далее за пределы полуострова, например, на Курильские острова или Чукотку. Расположение разновременных стоянок на одних и тех же местах свидетельствует, что эти территории оставались стабильно привлекательными для повторного заселения: как только растительность восстанавливалась, человек приходил сюда снова.

Археологические объекты исследуемого периода разнообразны по характеру и состоят из скоплений жилищных котлованов – от двух-трех до двадцати и более. Для жилищных котлованов характерны большие глубины, до 2–3 м, округлая и квадратная форма размером 10 х 15 м. Отмечается соединение больших котлованов с небольшими западинами, служившими, возможно, коридором-выходом или помещением для хранения инвентаря. Эти объекты расположены в непосредственной близости от нерестовых рек, озер, моря, океана.

Для хранения хозяйственного инвентаря, плавательных средств, запасов продовольствия и зимней одежды строились наземные балаганы «ительменского типа». Такие постройки могли использоваться и для проживания летом: расположенные на высоких настилах, они служили убежищем от внезапного нападения дикого зверя (п. Анавгай, личное наблюдение). Для проживания в холодное время года использовались утепляемые шкурами животных полупод-земные жилища с очагами в центре.

Каменные орудия изготавливались здесь же на стоянках. Об этом свидетельствуют скопления заготовок и продуктов расщепления около наковален. Продолжают использоваться каменные трехгранные и пластинчатые черешковые наконечники стрел, боковые резцы, ножевидные пластины, двусторонне ретушированные вкладыши, листовидные ножи-бифасы, шлифованные тесла, скребки с выпуклым лезвием, проколки. Сырьем для их изготовления служили халцедон, кремень, обсидиан, сланец.

Преобладающими формами экономической деятельности населения являются речное и морское рыболовство, охота на морского зверя и собирательство моллюсков на побережье морей и океана. В то же время находки останков оленей (шкуры, кости, рога), соболя, лисицы свидетельствуют об охоте на сухопутных животных. На побережье морей добывали нерпу, а также охотились на морских птиц, разнообразие которых подтверждается их определением на стоянке Жупаново. При охоте и рыбной ловле использовались стрелы, поворотные гарпу- ны, сети из травы, удочки, поплавки из дерева, сачки, грузила.

Заготовление и приготовление пищи происходило, вероятно, без использования керамической посуды, изготовление которой было достаточно трудоемко в условиях постоянной сырости морского климата. Найденные в очагах жилищ растрескавшиеся гальки, берестяная и деревянная посуда, этнографические наблюдения [9] позволяют предположить приготовление пищи в эпоху позднего неолита при помощи раскаленных камней. Уникальны округлые чашевидные устланные берестой четырехслойные ямы (стоянка Ушки I), которые могли служить резервуарами для жидкости или для разогревания большого количества воды при помощи раскаленных камней [2, с. 62] или выварки рыбьего жира [6; 7]. Для освещения и обогрева жилищ использовались жирники из мягкой породы камня.

О средствах передвижения населения свидетельствуют находки фрагментов нарт, ступа-тельных лыж, а также останки собак, что предполагает их использование в упряжке.

О мировоззрении населения можно судить по антропоморфным и зооморфным фигуркам, сосудам, макету лодки с фигурками из дерева. Эти предметы могли использоваться при исполнении особых обрядов, связанных с морским и рыбным промыслом и характерных впоследствии для носителей древнеительменской культуры [6].

Заключение

В целом, в позднем неолите Камчатки прослеживается тенденция использования населением одних и тех же мест при повторном заселении территории, а также преемственность традиций в домостроительстве, хозяйстве, верованиях, характерных для населения тарьин-ской культуры среднего неолита. Несмотря на экологическую катастрофу, вызванную последствиями извержения вулкана Ксудач (КС1) около 1800 л.н., населению с высокоспециализированной комплексной присваивающей экономикой удалось сохранить свою целостность.

Список литературы Поздний неолит полуострова Камчатка

- Гусев С.В., Барышев И.Б., Макаров И.В. Исследования Берингийской экспедиции на Камчатке // Археологические открытия 2009 года. М., 2013. С. 275-276.

- Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы. Ч. 1. Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1977.

- Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии: Азия на стыке с Америкой в древности. М.: Наука, 1979.

- Дикова Т.М. Археология Южной Камчатки в связи с проблемой расселения айнов. М.: Наука, 1983.

- Дирксен В.Г. Эволюция климата и природной среды Камчатки в голоцене по данным изучения озерных отложений // Материалы XX региональной научной конференции «Вулканизм и связанные с ним процессы» (30-31.03.2017). Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН, 2017. С. 34-37.

- История и культура ительменов. Историко-этнографические очерки. Л.: Наука, 1990.

- Крашенинников С.П. Описание земли Камчатки. Т. 1. Петропавловск-Камчатский: Камшат, 1994.

- Крылович О.А. Динамика фауны позвоночных Командорско-Алеутской островной гряды в среднем и позднем голоцене: автореф. дис. ... канд. биол. н. М., 2013.

- Понкратова И.Ю. Традиционная посуда древнего населения полуострова Камчатки // Словесница Искусств: культурно-просветительский журнал. 2016. № 2. С. 65-69.

- Понкратова И.Ю. Археологические исследования на северо-восточном побережье полуострова Камчатки в 2009-2011 годах // Восток Азии: проблемы изучения и сохранения историко-культурного наследия региона. СПб.: Росток, 2018. С. 229-236.

- Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Восточной Камчатки. М.: Наука, 1985.

- Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. Петропавловск-Камчатский: «Оперативная типография» ИП М.И. Романенко, 2000.

- Пономаренко А.К. Неолит Камчатки: периодизация и основные особенности эволюции древних культур // Российский Дальний Восток в древности и Средневековье. Открытия, проблемы, гипотезы. Владивосток: Дальнаука, 2005. С. 268-291.

- Пономаренко А.К. Тарьинская культура неолита Камчатки. Владивосток: Изд-во ДВФУ, 2014.

- Пономарева В.В., Мелекесцев И.В., Ба-занова Л.И., Биндеман И.Н., Леонов В.Л., Су-лержицкий Л.Д. Вулканические катастрофы на Камчатке в среднем плейстоцене - голоцене // Экстремальные природные явления и катастрофы. Т. 1. М.: Изд-во ИФЗ РАН, 2010. С. 219-238.

- Сметанин А.Н. Функциональная структура биоты в природных экосистемах Камчатки: автореф. дис. ... д-ра биол. н. М., 2011.

- Шкала Блитта - Сернандера // Геологический словарь. URL: https://vsegei.ru/ru/public/ sprav/geodictionary/article.php?ELEMENT_ ID=93919

- Braitseva, O.A., Ponomareva, V.V., Sulerzhitsky, L.D, Melekestsev, I.V. and Bailey, J., 1997. Holocene key-marker tephra layers in Kamchatka, Russia. Quaternary Research, Vol. 47, no. 2, pp. 125-139.

- Pendea, I.F., Harmsen, H., Keeler, D., Zubrow, E.B., Korosec, G., Ruhl, E., Ponkratova, I. and Hulse, E., 2016. Prehistoric human responses to volcanic tephra fall events in the Ust-Kamchatsk region, Kamchatka Peninsula (Kamchatsky Krai, Russian Federation) during the middle to late Holocene (6000-500 cal BP). Quaternary International, Vol. 394, pp. 51-68.

- Pendea, I.F., Ponomareva, V., Bourgeois, J., Zubrow, E.B., Portnyagin, M., Ponkratova, I., Harmsen, H. and Korosec, G., 2017. Late Glacial to Holocene paleoenvironmental change on the northwestern Pacific seaboard, Kamchatka Peninsula (Russia). Quaternary Science Reviews, Vol. 157, pp. 14-28.

- Reimer, P.J. et al., 2009. IntCal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon, Vol. 51, no. 4, pp. 1111-1150.