Позолоченные серьги и предметы личного обихода из средневекового погребения на реке Иджим (Западный Саян, Усинская котловина)

Автор: Амзараков П.Б., Лазаретов И.П., Поляков А.В., Митько О.А.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

В научный оборот вводятся результаты анализа личного инвентаря из сопровождавшегося шкурой коня средневекового захоронения женщины и новорожденного ребенка. По радиоуглеродным данным погребение датируется второй половиной IX - началом XIII в. Бронзовые позолоченные серьги с длинной подвеской имеют близкие аналогии из набора украшений элитных женских захоронений с конем с территории Горного Алтая и Монголии. На фрагменте зеркала, отлитого из меди с высоким содержанием олова, сохранилась часть орнамента, известного как «виноградный». Сделан вывод о том, что в древнетюркское время сочетание золотых или позолоченных серег, китайского «виноградного зеркала», пряслица и ножа составлял типичный погребальный набор знатной женщины у народов Южной Сибири и Монголии.

Южная сибирь, курагино - кызыл, средневековье, курган, погребение женщины со шкурой коня, серьги, фрагмент зеркала

Короткий адрес: https://sciup.org/147247954

IDR: 147247954 | УДК: 903.25 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-115-129

Текст научной статьи Позолоченные серьги и предметы личного обихода из средневекового погребения на реке Иджим (Западный Саян, Усинская котловина)

В течение 2009–2014 гг. в зоне проектируемого строительства железной дороги Кызыл – Курагино Саянской экспедицией ИИМК РАН проводились масштабные археологические изыскания. Самый сложной участок трассы должен был пройти по перевалам через высоко- горную Усинскую котловину, где в предыдущие годы исследовались памятники преимущественно двух исторических периодов – скифского времени (памятники аржанского типа) и Средневековья (могильники енисейских кыргызов). Небольшие объемы работ позволили лишь в общих чертах проследить историю освоения котловины [Боковенко, 2014; Митько, 2013; 2014]. В то время как в ходе полевых раскопок отрядами Саянской экспедиции только в долине небольшой р. Иджим, левого притоки р. Ус, было открыто и изучено 26 разнообразных поселенческих и погребальных комплексов, имеющих общий хронологический диапазон от эпохи палеометалла до Средневековья. Полученные результаты нашли отражение в статьях обобщающего характера [Александров и др., 2012; 2014; 2015; Соловьева и др., 2015].

Исключительный научный интерес имеют материалы, связанные с наскальным искусством [Боковенко, 2018] и уникальным захоронением эпохи финальной бронзы, раскопанным на разновременном могильнике Саяны-Пограничное-4, расположенном в истоках р. Иджим [Амзараков и др., 2015б].

На этом же могильнике в 2014 г. в кургане № 4 было обнаружено средневековое погребение женщины с новорожденным ребенком, сопровождавшееся шкурой коня, – первое найденное в Усинской котловине захоронение подобного типа. В посвященной ему статье представлено детальное описание погребального устройства и рассмотрены различные гипотезы по поводу этнокультурной принадлежности памятника [Амзараков и др., 2015а]. В связи с тем, что в состав сопроводительного инвентаря входило большое количество предметов, нуждавшихся в реставрации, их описание не вошло в публикацию. Целью данной работы является анализ погребения, небольшого, но крайне показательного для характеристики археологической культуры населения Саяно-Алтая, хоронившего умерших в сопровождении шкуры коня.

Общие сведения о погребении

Курган № 4 входил в состав могильника Саяны-Пограничное-4, насчитывавшего 7 объектов. Внешне он выглядел, как сплошная каменная насыпь округлой формы диаметром 7,5 м и высотой до 0,4 м. В основании насыпи находилась кольцевая конструкция, сложенная из крупных скальных обломков. В ее центральной части на уровне древней дневной поверхности зафиксированы кости конечностей и череп лошади, свидетельствующие о захоронении шкуры коня [Там же, рис. 1–6].

На дне могильной ямы размерами 2,5 × 1 м, глубиной 0,5 м были обнаружены два лежащих in situ скелета, принадлежавших женщине около 40 лет и новорожденному ребенку (погребение № 1). Судя по расположению скелета, тело умершей было уложено в могильную яму на спину, головой на северо-запад. Выше правого плеча зафиксированы кости позвоночника овцы. Между правой рукой и грудной клеткой находились частично сохранившиеся останки новорожденного ребенка, уложенного на правый бок со слегка подогнутыми ногами.

Анализ и интерпретация материалов

Погребение № 1 сопровождалось типологически разнообразным комплексом изделий (83 экз.). В подавляющем большинстве это элементы конской сбруи из железа и позолоченной бронзы (78 экз.): пара стремян, железные удила с бронзовыми псалиями, железная подпружная пряжка, ремонтное крепление седла, накладки на сбруйные ремни и подвесные бляхи различных форм и размеров.

Обращает на себя внимание количественная диспропорция между предметами конской амуниции и личными вещами умершей женщины (пара серег, фрагменты зеркала и ножа, пряслице). Однако можно предположить, что за счет верхней одежды, обуви и головного убора этот дисбаланс зрительно не воспринимался.

Рис. 1. (фото). Могильник

Саяны-Пограничное-4. Курган 4, местонахождение бронзовой серьги с позолотой

Fig. 1. (photo). Sayany-Pogranichnoye-4 burial ground. Mound 4, location of a gilded bronze earring

Рис. 2. Могильник Саяны-Пограничное-4.

Курган 4, украшения:

1 , 2 – бронзовые серьги с позолотой ( 1а , 2а – фото; 1б , 2б – рисунок; стрелками отмечены места взятия проб)

Fig. 2. Sayany-Pogranichnoye-4 burial ground.

Mound 4, jewelry:

1 , 2 – gilded bronze earrings ( 1a , 2a – photo;

1b , 2b – drawing; arrows mark sampling locations)

На первоначальных местах у черепа женского скелета были обнаружены лишь бронзовые серьги со следами позолоты (рис. 1). Положение других личных вещей было нарушено деятельностью грызунов, оставивших многочисленные норы в могильной яме.

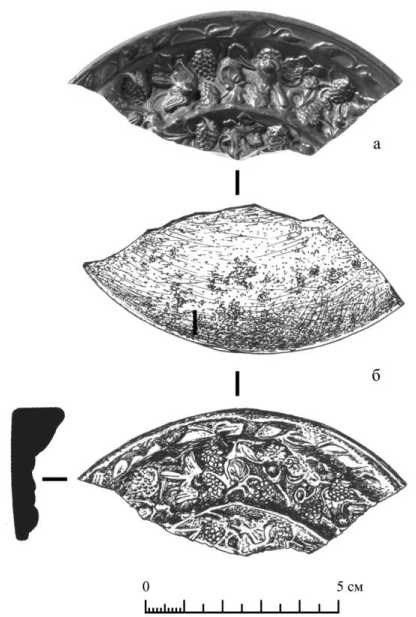

Серьги – (2 экз.) бронзовые позолоченные, кольчатой формы, с длинной подвеской и шариком на небольшом шпеньке в верхней части дужки. Подвеска украшена пятью колечками с зернью, разделенными небольшой трубочкой цилиндрической формы, и шариком на конце (рис. 2).

Исследование состава металла одной из серег методом сканирующей электронной микроскопии показало, что различные ее части изготовлены из разных компонентов (рис. 2, 1). Основу дужки и верхнего шарика составляет медь с добавлением олова и свинца. В сплаве нижнего шарика, имитирующего «жемчужину», основу составляет серебро (93–94 %), меди около 4 %, золота и свинца в равных пропорциях (1–2 %), отмечено незначительное содержание цинка.

Подобные серьги относятся к изделиям сложной формы. В классификации Б. Б. Овчинниковой они включены в Отдел 1, тип 1 – со шпеньком вверху и подвеской в форме тоненького стержня, закачивающегося бусиной [Овчинникова, 1990, с. 45, рис. 26, 1 ]. Ближайшие аналогии встречаются в тюркских захоронениях с конем Горного Алтая, среди них самые близкие – это бронзовые с позолотой парные серьги из женского захоронения в кургане 2 курганной группы Юстыд XIV. Геометрические «бусины» и «жемчужины» на дужке и на конце шпенька выполнены из кости [Кубарев, 2005, с. 59, рис. 16, 1 , 2 ].

Еще более близкое морфологическое сходство наблюдается с обнаруженной в погребении панцирного воина в кургане 11 на могильнике Балык-Соок I золотой серьгой с двумя жемчужинами [Там же, с. 61, рис. 16, 3 , фото 22]. Отличие серег из Саяны-Пограничное-4 от серег из Балык-Соок I лишь в количестве колечек на стержне подвески и материале изготовления. Однако, как справедливо отметила Б. Б. Овчинникова, в классификационных построениях таких изделий, как серьги, деление по материалу не целесообразно, более важны общий контур изделия и форма подвески [Овчинникова, 1990, с. 45].

Если учитывать такую деталь, как украшение стержня зернью (тип 3, по Б. Б. Овчинниковой), то в круг аналогий следует включить две серьги из женского погребения в кургане № 2 могильника Джаргаланты в Монголии [Евтю-хова, 1957, рис. 4, 2]. Этой же особенностью отличается «пара латунных серег» 60-летней женщины, погребенной в сопровождении коня в кургане 5 на могильнике Катанда II [Гаври- лова, 1965, с. 61, рис. 7, 4–6], и серьга из захоронения взрослого человека в кургане 16 на могильнике Катанда-3 [Мамадаков, Горбунов, 1997, рис. VIII, 6–8]

Происхождение этих морфологически близких типов серег связано с Южной Сибирью и Центральной Азией, а распространение – с созданием Первого Тюркского каганата. В восточно-европейских средневековых древностях они известны как «салтовские» и датируются периодом со второй половины VII до IX в. [Кубарев, 2005, c. 61].

К предметам быта и обихода относятся нож, пряслице и зеркало.

Нож – небольшой фрагмент железного ножа (черешок и лезвие обломаны) с треугольным в сечении лезвием и пластинчатым черешком (рис. 3, 1 ).

Пряслице – каменное, диаметр 4 см, толщина 3–4 мм, линия периметра извилистая, ребро и плоские поверхности небрежно обработаны абразивом (рис. 3, 2 ).

Рис. 3. Могильник Саяны-Пограничное-4. Курган 4:

1 – фрагмент железного ножа; 2 – каменное пряслице ( 1а , 2а – фото; 1б , 2б – рисунок)

Fig. 3. Sayany-Pogranichnoye-4 burial ground. Mound 4:

1 – fragment of an iron knife; 2 – stone spindle whorl ( 1a , 2a – photo; 1b , 2b – drawing)

Оба предмета перемещены грызунами с мест своего первоначального расположения и зафиксированы в разных частях грудного отдела скелета. Ни железный нож, ни пряслице из средневековых захоронений самостоятельного датировочного значения не имеют. В погребениях с конем встречаются пряслица, изготовленные из сланца, глины или стенок керамических сосудов. Местоположение в могильных ямах различно, иногда при погребенном, иногда при сопровождающей его лошади, и в таких случаях точно установить их назначение не представляется возможным. Чаще всего они трактуются как принадлежность ткацкого производства. По мнению Б. Б. Овчинниковой, обнаруженные при костных останках животного пряслица предназначались для игры с лошадью [Овчинникова, 1990, с. 61]. По мнению Г. В. Кубарева, их положение указывает на то, что они хранились в переметной суме [Кубарев, 2005, с. 77].

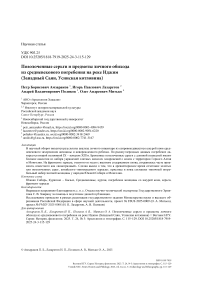

Зеркало – орнаментированный фрагмент изделия, отлитого из сплава металла белого цвета, с гладкой лицевой стороной и орнаментированной оборотной стороной. Края слома сглажены, что позволяет предположить его длительное неутилитарное использование. Судя по форме и размерам фрагмента (8,3 × 3,8 см), диаметр зеркала составлял 12,7 см, толщина – 1,3 см. На сохранившейся части хорошо прослеживается бортик, внешний ободок, украшенный бегущим побегом, наружное поле с изображением гроздей и листьев винограда, между которыми помещена фигура птицы, перегородка и небольшая часть орнаментированного

Рис. 4. Могильник Саяны-Пограничное-4.

Курган 4, фрагмент зеркала ( а – фото; б – рисунок)

Fig. 4. Sayany-Pogranichnoye-4 burial ground.

Mound 4, fragment of a mirror ( a – photo; b – drawing)

внутреннего поля. Рельеф постепенно повышается от центра к краю. Детали тщательно проработаны, что свидетельствует о высоком качестве состава металла и формы для литья (рис. 4).

В литературе зеркала с подобным композиционным построением декора, главным элементом которого являются вьющаяся лоза и гроздья винограда, обозначаются как «виноградные зеркала» или «виноградники». Е. И. Лубо-Лес-ниченко, исходя из характерных особенностей орнамента, разделил «виноградные зеркала» из коллекции Эрмитажа на три группы [Лубо-Лесниченко, 1971, с. 47]. Позднее Б. Б. Овчинникова, выделила их в Отдел 6, тип 7, отметив, что в погребениях с конем на территории Сая-но-Алтая они встречаются в комплексах погребального инвентаря VIII–IX вв. [Овчинникова, 1990, с. 64, табл. 12, рис. 35, 15 ]. Интересны наблюдения японских исследователей, выделивших шесть типов китайских «виноградных зеркал» с различными вариантами. Начиная с типа III b и далее, фигуры птиц, включенные в орнамент, передаются в позиции «вид сверху», что можно отметить и на фрагменте из Саяно-По-граничное-4. По эпитафиям на погребениях тан-ских аристократов подобные зеркала датируются концом VII – началом VIII в. [Масумото, 2013, с. 169–170, рис. 4].

Китайское происхождение «виноградных зеркал» ни у кого из исследователей не вызывает сомнений, открытым остается лишь вопрос об определении различных экземпляров в качестве оригинальных импортных либо местных отливок. При этом даже на оригинальных изделиях и их копиях заметны отличия в передаче отдельных деталей орнамента. Возможно, это

связано с тем, что производством зеркал занимались различные ремесленные мастерские, творчески воплощавшие в металле популярный в танском искусстве мотив «виноград на травяном сплетении». Сам мотив сложился при слиянии двух направлений. Первое из них связано с суйским стилем, истоки которого, по мнению Г. Г. Стратановича, «лежат в южнокитайском и вьетнамском вполне реалистичном образе “ихневмоны на лозах винограда”» [Стратанович, 1961, с. 62]. Второе направление является продолжением художественных традиций сасанидского Ирана, оказавших большое влияние на ремесленные школы Танской империи в период ее расцвета.

К настоящему времени известно большое количество китайских зеркал (целых и фрагментированных). Они зафиксированы в государственных музеях, частных коллекциях и на сайтах «кладоискателей». Среди них атрибутировано 63 экз. «виноградных зеркал», обнаруженных случайно в разных частях степного пояса, вплоть до Приморья [Лубо-Лесниченко, 1975, с. 17, рис. 15–19, № 22–46; Журба, Ходакова, 2000; Бородовский, Тишкин, 2016; Оборин, Савосин, 2017, № 1.55–1.70, 1.260–1.263, 2.1, 2.15, 2.37–2.43, 3.16–3.23; Ташак, 2019] 1. Однако в контексте нашего исследования более важны сведения о «виноградных зеркалах», обнару- женных непосредственно в археологических памятниках. На сегодняшний день таковых известно 7 экз. (2 целых и 3 фрагмента), на четырех из них орнаментация имеет очень близкое сходство с рисунком на фрагменте саяно-пограничного зеркала.

Непотревоженное погребение взрослой женщины в кургане 2 на могильнике Джаргаланты в Монголии сопровождалось двумя лошадьми с верховой упряжью, украшенной бронзовыми наконечниками ремней и накладными и подвесными бляхами, тремя глиняными сосудами и танскими монетами IX в. [Евтюхова, 1957, рис. 5, 1–7 , 9–11 , 13–15 , 7–10]. В изголовье находились две позолоченные серьги и черная лаковая чашечка с китайскими иероглифами, где лежал в гребень в шелковом мешочке и зеркало в футляре из шелка [Там же, рис. 4, 1 , 2 , 5, 8 , 12 , 6]. Зеркало из белой бронзы с высоким рельефом, «по всей поверхности переплетены виноградные лозы с гроздьями и листьями, среди которых порхают птицы, напоминающие воробьев» (в проекции «вид сверху») [Там же, с. 209–210, рис. 3].

Погребение женщины в кургане 2 на могильнике Юстыд XIV в Горном Алтае также сопровождал верховой конь, костяк которого был потревожен (сохранилось две подпружные железные пряжки на вертлюге) [Кубарев, 2005, табл. 44, 10 , 45, 9 ]. В могиле найдены гребень и игольник с железной иглой, а также две позолоченные серьги, о близости которых с серьгами из Саяны-Пограничное-4 упоминалось выше. Зеркало с изображением птиц (в проекции «вид сверху») между гроздьями лежало в переметной сумке вместе с тремя готовыми пряслицами, заготовкой для еще одного и железным ножом [Там же, табл. 46, 4 , рис. 16, 7–9 , 13].

Непотревоженное погребение девочки-подростка с конем, помещенное в могильную яму с подбоем, было исследовано в кургане 6 на могильнике Гора Тараскина-V в Степном Алтае. Инвентарь представлен керамическим сосудом, двумя серьгами (одна из железа, другая из бронзы), перстнем, железным ножом, подвесками из бронзы, копоушкой, бусинами и бисером различной формы. Памятник отнесен к сросткинской культуре второй половины IX – первой половины X в. [Грушин, Тишкин, 2004, с. 242, рис. 1, 2–22 ]. Фрагмент зеркала с высоким профилем находился под черепом скелета. Зеркало орнаментировано побегами и гроздьями винограда, изображение иволги передано в проекции «вид сверху» [Там же, с. 240, рис. 1, 1 ].

Могильник Сопка-2, погребение 659 (курган 96, мог. 1) в Барабинской лесостепи . Погребение оказалось разграбленным, но среди костей скелета человека и лошади зафиксированы многочисленные предметы сопроводительного инвентаря: бронзовая пряжка, железный нож, ножницы, гладилка, котел, золотое кольцо из полоски фольги, обрывки серебряной фольги, агатовая бусина, две золотые проволочные серьги [Молодин, Соловьев, 2004, с. 19–20, рис. 40, 41]. На фрагменте «виноградного зеркала» из белой бронзы фигуры иволг в растительном орнаменте изображены в двух проекциях: «вид сбоку» и «вид сверху» [Там же, табл. XVII, 43 ].

Еще три экземпляра «виноградных зеркал» были обнаружены в погребениях басандай-ской культуры вместе с большим количеством сопроводительного инвентаря. Однако они отличаются целым рядом деталей, в частности отсутствием изображений иволг. Из них два зеркала были обнаружены в погребениях Басандайского могильника в Приобье. В кургане 25 (погребение 2) рядом с захоронением взрослого человека, в «яме для лошади» находились череп и конечности коня. Их расположение позволяет говорить о том, что в могилу было помещено чучело животного. Сопроводительный инвентарь состоял из снаряжения коня (стремена и железные части седла) и украшений (сердоликовые бусы, бисер, бронзовые кольца – одно с лазуритовой подвеской, пластины в форме «уточек»). Зеркало, с «трудно уловимым орнаментом» из цветов и листьев и двух извивающихся животных, находилось в поясничном отделе [Дульзон, 1947, с. 102–103, табл. 42, 45, 29 ].

В кургане 54 (погребение 2) был похоронен ребенок, тело которого обернули берестой и поместили в деревянный ящик с войлочной подстилкой. В различных частях могильной ямы обнаружено большое количество разнообразных украшений: кольца, пластины-подвески, бляшки различной формы, бусы из янтаря, лазурита, серебра и бронзы. Многие из них были «перемешаны с остатками полностью кальцинированных костей». Точное положение фрагмента бронзового зеркала с небольшим отверстием, «по орнаменту и размерам совершенно аналогичного зеркалу из кургана 25», не установлено [Дульзон, 1947, с. 68–69, табл. 62].

По мнению А. В. Маракуева, орнамент басандайских зеркал «изображает стилизованную ветку шиповника с цветами или ветку хмеля с шишками». Он отнес зеркала к VII–VIII вв., что «соответствует возникновению Уйгурского царства в Сибири и установлению его связей с Китаем» [Маракуев, 1947, с. 170–171, рис. 1, 2]. Однако следует согласиться с мнением Л. М. Плетневой, датировавшей зеркало более поздним временем [Плетнева, 1997, с. 91].

Потревоженное погребение женщины 35–40 лет (в анатомическом порядке сохранилась лишь нижняя часть скелета) с фрагментом зеркала с орнаментом, аналогичным басандай-ским, было обнаружено в кургане 2 на могильнике Ташара-Карьер-2. Как и описанные выше захоронения, оно сопровождалось конским снаряжением и личными вещами. Это бытовые предметы, наконечники стрел и украшения: серьги, бусы и подвески из лазурита, перламутра, горного хрусталя, сердолика, включая сердоликовый кабошон с надписью «Ал-Хасан ибн Мухаммад» арабским письмом IX–X вв. («предпочтительнее Х в.»). Зеркало с растительным орнаментом находилось в районе пояса [Савинов и др., 2008, с. 277, рис. 10–15]. Еще в древности на нем образовалась сквозная трещина внешнего бортика, которую заполнили сплавом с основой из серебра (почти 76 %). Зеркало выполнено из металла сложного состава: медь (52 %), олово (26,83 %) и свинец (9,96 %) [Новиков, Тишкин, 2010, с. 81–82, рис. 1–4].

Анализы фрагмента саяно-пограничного зеркала показали, что оно также отлито из сплава на медной основе с высоким содержанием олова (31–33 %) и включениями свинца (2 %), серебра (0,7 %), мышьяка и железа (по 0,4 %). Отмечено слабое наличие сурьмы, никеля и висмута. Очевидно, повышенная концентрация олова в сплаве обусловила его хрупкость. Структура элементного состава в целом соответствует процентному содержанию металлов в «виноградных зеркалах» VI–X вв. н. э., обнаруженных в Минусинской котловине. Отличие заключается лишь в процентном соотношении отдельных элементов [Богданова-Березовская, 1975, с. 134]. «Китайская технология» прослеживается и в составе металла средневековых зеркал из Горного и Лесостепного Алтая и Новосибирского Приобья. Их основу составляет медь со значительным содержанием олова и свинца [Кубарев, 2005, с. 75; Новиков, Тишкин, 2010, с. 82; Тишкин, Серегин, 2011, с. 22, 85; Бородовский, Тишкин, 2016, с. 26].

Результаты и обсуждение

Сопровождение умершей женщины сломанным / разбитым зеркалом связано с его мифологической семантикой. Состояние места слома позволяет утверждать, что зеркало было разрушено еще при ее жизни. В литературе можно встретить различные объяснения применения этого предмета в ритуальной практике: от желания уберечь захоронение от разграбления до веры в то, что сломанная вещь – это мертвая вещь, предназначенная для покойного.

В погребениях с конем VIII–IX вв. встречаются как целые, так и фрагментированные зеркала и даже небольшой фрагмент может быть предметом отдельного исследования, имеющего различные тематические направления. Отметим лишь, что в верованиях славянских народов, уходящих корнями в индоевропейскую древность, зеркала связывали мир живых с потусторонним миром [Толстая, 1994]. У сибирских народов шаманы носили на груди металлические диски, служившие оберегом, отражающим опасность. В ламаистской астрологии и погребальной практике монголов зеркало являлось необходимым предметом [Вяткина, 1960, с. 256].

Ряд ассоциаций можно отметить в культуре Китая, главного поставщика металлических зеркал для скотоводов Азии. В философии даосизма зеркала были ключевой метафорой просветленного сознания. В торговле служили гарантией долговых обязательств: соединение обломков фрагментированного зеркала в целое служило подтверждением личности участни- ка договора. В эпоху Хань они были важной магической деталью погребальной обрядности. На грудь умершего клали зеркало, «защищающее сердце», полагая, что оно не только послужит преградой для враждебных сил, но и воскресит покойного. Помещение фрагментов зеркал в погребения супругов помогало им найти друг друга в загробном мире. В реальной жизни влюбленные перед разлукой точно так же обменивались половинками зеркал [Гольцова, 2018].

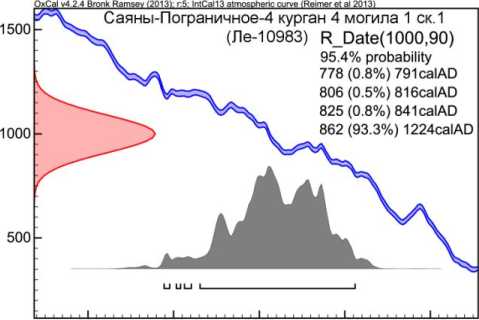

600 800 1000 1200 1400

Калиброванные даты (calAD)

Рис. 5. Положение серии радиоуглеродных дат Fig. 5. Position of a series of radiocarbon dates

Выше отмечалось, что личные предметы из саяно-пограничного погребения имеют близкие аналогии с находками из таких погребений в сопровождении коня, как Джаргаланты (серьги и зеркало), Катанда II (серьги и зеркало), Катанда 3 (серьги и пряслице), Юстыд XIV (серьги, пряслица), Балык-Соок I (серьга). Положительная корреляция установлена и для орнаментированных стремян. Причем для двух последних памятников имеются даты по AMS 14C. Для Юстыд XIV это две даты с высокой вероятностью: 827–884 и 774–892 гг. Для балык-со-окского погребения хронологические рамки определяются в интервале второй половины VII – третьей четверти VIII в. [Кубарев, 2024, с. 106]. В историческом отношении эти памятники относятся ко времени существования Второго Тюркского (682–744 гг.) и Уйгурского (744–847 гг.) каганатов.

Таким образом, рассмотренные аналогии позволяют отнести предметный комплекс из рассматриваемого нами погребения к VIII–X вв. Однако существенную корректировку эту в датировку вносят данные радиоуглеродного анализа образцов, полученных из остеологического материала (кости овцы). С вероятностью 93,3 % захоронение женщины и ребенка могло произойти в период с 862 по 1224 г. (рис. 5). Даже с учетом ранней даты это на 22 года позднее завершения военного противостояния кыргызов и уйгуров.

Заключение

Несмотря на яркость и неординарность, личный инвентарь из саяно-пограничного погребения типичен для транскультурного предметного комплекса древнетюркского времени. Их историческая, этническая и социокультурная интерпретация редко бывает однозначной. Чаще всего одной из форм подачи материала являются рабочие гипотезы, которые могут быть приняты или отвергнуты. Учитывая, что большая часть находок из кургана 4 еще не опубликована, выдвинем в качестве гипотезы предположение, что в древнетюркское время серьги, зеркало, пряслице и нож составляют «вещный мир» женщины, а их качество и ценность, выраженная в различных эквивалентах стоимости, служат социальным маркером. Наряду с находкой в могильнике Койбалы I конского снаряжения и неординарных серег, интерпретированных в качестве изображения Богини Умай [Скобелев, 1990], женский инвентарь из памятника Саяно-Пограничное-4 можно считать эталонным для выделения на территории Саяно-Алтая элитных погребений в сопровождении шкуры коня.