Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии с фармакологическим стресс-тестом для оценки перфузии миокарда у больных ишемической болезнью сердца после эндоваскулярной реканализации хронической окклюзии правой коронарной артерии

Автор: Курбатов Владислав Петрович, Обединский Антон Андреевич, Обединская Наталья Ростиславовна, Кретов Е.И., Пономарев Дмитрий Николаевич, Капустинский Михаил Николаевич, Покушалов Евгений Анатольевич

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.30, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты одноцентрового проспективного рандомизированного исследования, включающего 72 пациента с хронической окклюзией правой коронарной артерии (ХО ПКА) при изолированном ее поражении. Пациенты рандомизированы в две группы. Всем пациентам проводилась магнитно-резонансная томография (МРТ) с фармакологическим стресс-тестом для оценки перфузии миокарда. Пациентам группы 1 выполнялась эндоваскулярная реканализация ХО ПКА, группа 2 получала только консервативную терапию. Период наблюдения составил 2 мес. Все пациенты были классифицированы как имеющие высокий риск ишемии миокарда (≥2 сегментов). Через 2 мес. рандомизации в группе 1 отмечено снижение показателя количества сегментов с дефектами перфузии (-2,05 сегментов, 95% ДИ для разницы -2,58...-1,52, р

Магнитно-резонансная томография с фармакологическим стресс-тестом, перфузия миокарда, хроническая окклюзия правой коронарной артерии, дефект перфузии, ишемия миокарда

Короткий адрес: https://sciup.org/14920042

IDR: 14920042 | УДК: 616.133.33

Текст научной статьи Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии с фармакологическим стресс-тестом для оценки перфузии миокарда у больных ишемической болезнью сердца после эндоваскулярной реканализации хронической окклюзии правой коронарной артерии

МРТ сердца играет большую роль в диагностике ишемической болезни сердца (ИБС). Интерес к этому виду исследования непрерывно растет, что подтверждается большим количеством научных работ и новых публикаций в этой области. С помощью магнитно-резонансной

(МР) диагностики сердца возможно объективно оценить глобальную и региональную сократительную функцию левого желудочка, верифицировать ишемию миокарда и рубцовую ткань. Это неинвазивный метод, имеющий высокую разрешающую способность, в котором все вышеуказанные параметры возможно определить за одно исследование. Преимуществом метода является использо- вание относительно безопасного контрастного вещества (препараты гадолиния) и отсутствие ионизирующего излучения [1]. Относительным недостатком стресс-МРТ является его высокая стоимость и продолжительность исследования.

МРТ сердца является достаточно перспективной методикой для выявления дефектов перфузии миокарда. С этой целью используется фармакологическая проба с аденозином. Впервые для этих целей аденозин был применен в радионуклидной диагностике в 1990 г. [3]. Механизм действия аденозина заключается в расширении не-стенозированных КА и увеличении перфузии снабжаемых ими сегментов, что приводит к неоднородности кровоснабжения миокарда и провоцирует его ишемию в бассейне кровоснабжения стенозированных (окклюзированных) артерий. Основными преимуществами этого препарата является его быстрый метаболизм в плазме крови и малая вероятность развития осложнений, а также его высокая чувствительность и специфичность, достигающая 90% [4].

МРТ в качестве метода визуализации ишемии миокарда при проведении нагрузочных тестов используется относительно недавно, поэтому доказательная база в сравнении с другими методами недостаточно велика [5]. Крупные исследования (CE-MARC) и многочисленные работы доказали, что стресс-МРТ обладает высокой чувствительностью и специфичностью в верификации ишемии миокарда [2, 6].

В настоящее время отсутствуют рандомизированные исследования относительно применения МР-методов диагностики ишемии миокарда у пациентов с ХО КА, что определяет необходимость выполнения данного исследования.

Материал и методы

Все пациенты были обследованы на магнитно-резонансном томографе InitialAchieva 1,5 Т, Philips (Голландия) и васкулярной ангиографической системе GE INNOVA 2100, GE (Франция).

Стандартный протокол исследования предусматривал сканирование в области сердца в аксиальной плоскости в режимах с черной (TSE_BBsense) и белой (M2D_B_TFE) кровью толщиной среза 8 мм, интервалом 0,8 мм [8]. При этом позиционирование срезов проводилось в стандартной последовательности. Морфология левого желудочка (ЛЖ), в частности его форма, толщина стенок и показатели сократимости оценивались в кинорежиме B_TFE в двух-, трех- и четырехкамерных плоскостях, а также по короткой оси сердца, при необходимости выполнялся дополнительный срез через выходной тракт ЛЖ.

Наличие отека миокарда ЛЖ оценивалось в плоскости по короткой оси на Т2_BB_SPIR.

Для выявления и оценки распространенности рубцовых изменений миокарда ЛЖ проводилось сканирование в плоскости по короткой оси, в двух- и четырехкамерной плоскостях в режиме Т1_TFE_SPIR и 3DT1_TFE_PSIR для изучения отсроченного накопления контрастного вещества. Время задержки сатурационного импульса TFEPrepulse для подавления сигнала от миокарда выбиралось на серии предварительного просмотра в режиме LookLoсker или IR_TFE_LL (общая схема прокола исследования приведена на рис. 1).

Для детальной оценки сократимости и массы миокарда ЛЖ серия срезов в коронарной плоскости обрабатывалась с использованием программ Philips MR Cardiac Explorer или Philips MR Cardiac Analysis.

Перфузия миокарда оценивалась на трех уровнях в плоскости по короткой оси сердца, проходящей через середину расстояния между кольцом митрального кла-

За период с октября 2010 по апрель 2014 гг. на базе центра эндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики ФГБУ “ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешал-кина” Минздрава России были обследованы пациенты с наличием ХО ПКА. Критериями включения были: симптомные пациенты со стабильной стенокардией напряжения (СН) I–IV ФК; правый тип кровоснабжения по данным селективной коронарографии; отсутствие хирургически значимого атеросклеротического поражения других КА (стенозы менее 65%), допускалось наличие ранее стентированных артерий без признаков значимого рестеноза; наличие высокого риска ишемии миокарда по данным МРТ с аденозиновым стресс-тестом (стресс-индуцированный дефект перфузии в 2 и более сегментах) [7, 8].

Среди обследованных больных были выделены 2 группы пациентов. В группу 1 вошли 39 пациентов, которым была выполнена успешная ЧКВ ХО ПКА. В группу 2 (контрольную) были включены 33 пациента, не подверженных оперативному лечению, находящихся исключительно на консервативной терапии. Пациенты в обеих группах были сопоставимы по демографическим показателям и исходной тяжести состояния.

Рис. 1. Протокол МРТ сердца со стрессом

пана и серединой ЛЖ, через середину ЛЖ, а также на середине расстояния между верхушкой и серединой ЛЖ.

Для проведения стресс-перфузии миокарда использовался следующий протокол: через 3 мин после в/в инфузии аденозина 140 мкг/кг*мин (в течение 4 мин), до общей дозы 0,56 мг/кг производилось введение гадолиниевого контрастного вещества из расчета 0,005 мM/кг массы тела с одновременным началом сканирования. Через 4–5 мин выполнялось повторное сканирование в покое с предварительным введением гадолиниевого контрастного вещества из расчета 0,005 мM/кг массы тела [9] (рис. 1).

Подготовка пациента к исследованию осуществлялась следующим образом: исследование проводилось натощак. За сутки до исследования исключалось употребление следующих продуктов: напитки, содержащие Соlа (кока-кола, пепси-кола и др.), шоколад, бананы, чай, кофе, какао. Вес пациента должен был составлять не более 110 кг в связи с ограниченным диаметром трубы томографа. Пациент должен был быть эмоционально стабилен, не страдать клаустрофобией, быть способным задерживать дыхание на 10–12 с.

Для оценки миокардиальной перфузии ЛЖ использовалась 17-сегментная схема [10]. Согласно Европейским рекомендациям по стабильной СН, клинически значимой ишемией миокарда для стресс-МРТ являлся дефект перфузии в 2 и более сегментах [7], что соответствует 10% и более объема миокарда [11, 12]. Сумма стресс-индуци-рованных сегментов учитывалась исключительно в соответствии с кровоснабжением бассейна ПКА. Оценка дефектов перфузии осуществлялась тремя врачами отделения томографии независимо друг от друга.

Результаты

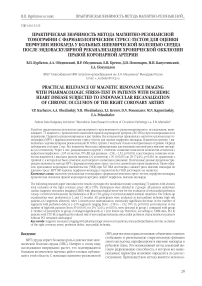

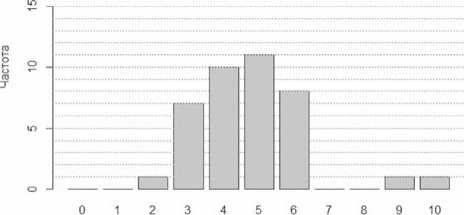

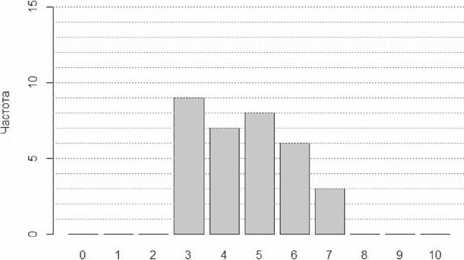

Исходно, у 72 пациентов было зафиксировано 340 сегментов миокарда с признаками дефекта перфузии. Среднее (стандартное отклонение) от общего количества сегментов со стрессовым дефектом перфузии составило 4,72 (1,42). Количество сегментов, демонстрирующих стрессовый дефект перфузии, составило от 3 до 6 у 65 (90,3%) пациентов в двух группах (рис. 2, 3). Все пациенты были классифицированы как имеющие высокий риск ишемии миокарда ( ≥ 2 сегментов).

В группе 1 было зарегистрировано 183 сегмента миокарда с дефектом перфузии. Среднее (стандартное отклонение) от количества сегментов исходно составило 4,69 (1,45). Количество сегментов от 3 до 6 было отмечено у 36 (92,3%) пациентов (рис. 2).

В группе 2 было выявлено 157 сегментов, демонстрирующих дефект перфузии миокарда. Среднее (стандартное отклонение) от количества сегментов исходно составило 4,75 (1,41). От 3 до 6 сегментов с дефектом перфузии имели 30 (90,9%) пациентов (рис. 3). Статистически достоверных межгрупповых различий в исходном количестве сегментов обнаружено не было, средняя разница (группа 1 – группа 2) составила –0,06, 95% ДИ для разницы –0,611...– 0,74, р=0,758.

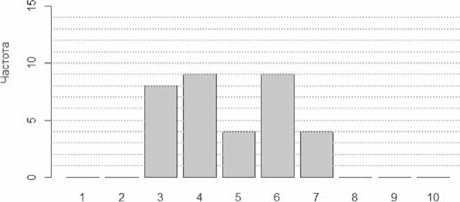

В группе 1 через 2 мес. после рандомизации было зарегистрировано 103 сегмента с дефектом перфузии, что

Количество сегментов

Рис. 2. Исходное количество сегментов с дефектом перфузии в группе 1

Количество сегментов

Рис. 3. Исходное количество сегментов со стресс-дефектом перфузии в группе 2

Количество сет ментов

Рис. 4. Количество сегментов с дефектом перфузии в группе 1 через 2 мес. после рандомизации составило 56,3% от исходного значения. Среднее (стандартное отклонение) от количества сегментов составило 2,64 (1,61), в динамике было отмечено достоверное снижение показателя, средняя разница составила –2,05 сегментов, 95% ДИ для разницы –2,58...–1,52, р<0,001. Кроме того, было отмечено достоверное снижение количества пациентов с высоким риском ишемии (≥2 сегментов) с 39 (100,0%) до 29 (74,4%), р<0,001 (рис. 4).

В группе 2 через 2 мес. после рандомизации было зарегистрировано 152 сегмента с дефектом перфузии, что составило 96,8% от исходного значения. Среднее (стандартное отклонение) от количества сегментов через 2 мес. после рандомизации составило 4,61 (1,32), достоверного снижения в динамике отмечено не было, средняя раз-

Количество сегментов

Рис. 5. Количество сегментов с дефектом перфузии в группе 2 через 2 мес. после рандомизации

случаев) сегментов. Данная тенденция сохранялась в группах 1 и 2. Дефект перфузии миокарда в области третьего, четвертого и десятого сегментов отмечался в 99 (54,1%) и 89 (56,7%) случаях в группах 1 и 2 соответственно. Статистически достоверных межгрупповых различий в исходном характере распределения дефекта перфузии по сегментам миокарда обнаружено не было (р=0,745).

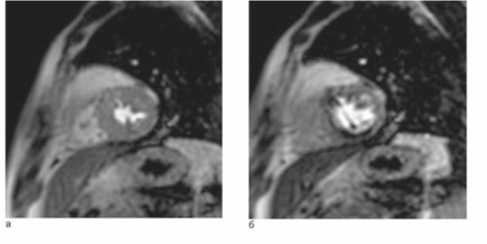

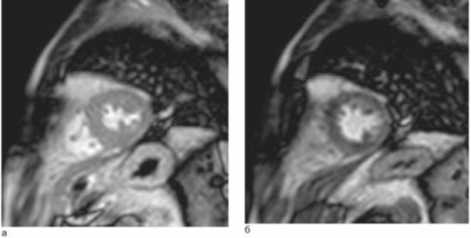

Наиболее часто прекращение регистрации дефекта перфузии после стентирования ПКА отмечено в области третьего сегмента (в 17 [9,3%] случаях). Аналогичный эффект регистрировался в области девятого (в 14 [7,6%] случаях) и пятнадцатого (в 11 [6,0%] случаях) сегментов. Типичный пример такой положительной динамики представлен на рисунках 6, 7.

Рис. 6. Дефект перфузии в покое (а) и на стрессе (б) у пациента с наличием ХО ПКА до ЧКВ. МР-томосрезы сердца по короткой оси на уровне средней трети левого желудочка

В группе 2 картина распределения дефекта перфузии по сегментам миокарда через 2 мес. после рандомизации в целом соответствовала исходной. При межгрупповом сравнении было обнаружено достоверное различие характера распределения сегментов с дефектом перфузии (р=0,002).

Выводы

-

1. ЧКВ при ХО ПКА достоверно снижает риск ишемии миокарда по данным МРТ с фармакологическим стресс-тестом в отдаленном послеоперационном периоде.

-

2. Перфузия миокарда ЛЖ по данным МРТ с фармакологическим стресс-тестом у пациентов с наличием ХО ПКА, не подверженных ЧКВ, достоверно не меняется в отдаленном периоде наблюдения.

Рис. 7. Положительная динамика дефекта перфузии в покое (а) и на стрессе (б) у того же пациента через 2 мес. после ЧКВ на ПКА. МР-томосрезы сердца на том же уровне – по короткой оси на уровне средней трети левого желудочка

-

3. МРТ сердца с фармакологическим стресс-тестом необходимо рекомендовать в качестве достоверного метода диагностики для определения эффективности реканализации ХО ПКА.

Заключение

Данное исследование доказывает, что метод МРТ с фармакологическим стресс-тестом играет значимую практическую роль. При оценке эффективности реканализации ХО ПКА целесообразно учитывать данные метода МРТ с аденозиновым стресс-тестом, позволяющего наиболее достоверно оценить состояние перфузии миокарда заинтересованного сосудистого бассейна.

ница составила –0,15, 95% ДИ для разницы –0,21...–0,51, р=0,41. Количество пациентов с высоким риском ишемии миокарда осталось неизменным по сравнению с исходным значением и составило 33 (100,0%), рисунок 5. При межгрупповом сравнении средняя разница (группа 1 – группа 2) среднего от количества сегментов с дефектом перфузии составила –1,97; 95% ДИ для разницы –2,65...–1,27, р<0,01.

В двух группах исходно дефект перфузии наиболее часто располагался в области четвертого (66 [19,4%] случаев), третьего (65 [19,1%] случаев) и десятого (57 [16,8%]

Список литературы Практическая значимость метода магнитно-резонансной томографии с фармакологическим стресс-тестом для оценки перфузии миокарда у больных ишемической болезнью сердца после эндоваскулярной реканализации хронической окклюзии правой коронарной артерии

- Bluemke D.A., Finn J.P., MD Scott D. et al. Expert Consensus Document on Cardiovascular Magnetic Resonance//JACC. -2010. -Vol. 55, No. 23. -P. 2614-2662.

- Nandalur K.R., Dwamena B.A., Choudhri A.F. et al. Diagnostic Performance of Stress Cardiac Magnetic Resonance Imaging in the Detection of Coronary Artery Disease: A Meta-Analysis//J. Am. Coll. Cardiol. -2007. -No. 50. -P. 1343-1353.

- Verani M.S., Mahmarian J.J. et al. Diagnosis of coronary disease by controlled coronary vasodilation with adenosine and tallium-201 scintigraphy in patients unable to exercise//Circulation. -1990. -No. 82. -P. 80-87.

- Elhendy A., Geleijnse M.L., Roelandt J.R.T.C. et al. Dobutamine without transient wall motion abnormalities: Less severe ischemia or less severe stress//J. Am. Coll. Cardial. -1996. -No. 27. -P. 323-329.

- Wijns W., Kolh P., Danchin N. et al. Guidelines on Myocardial Revascularization//Eur. Heart J. -2010. -No. 31. -P. 2501-2555.

- Greenwood J.P., Maredia N., Younger J.F. et al. Cardiovascular Magnetic Resonance and Single-Photon Emission Computed Tomography for Diagnosis of Coronary Heart Disease (Ce-Marc): A Prospective Trial//Lancet. -Vol. 379 (2012). -P. 453-456.

- Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S. et al. ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease. The Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology//Eur. Heart J. -2013. -Vol. 34. -P. 2949-3003.

- Курбатов В.П., Гензель Н.Р., Обединский А.А. и др. Оценка нарушений перфузии миокарда методом магнитно-резонансной томографии с аденозиновым стресс-тестом в бассейне кровоснабжения правой коронарной артерии при обосновании показаний к эндоваскулярной реканализации//Радиология -практика. -2012. -№ 4. -С. 27-34.

- Chih Sh., Macdonald P.S., Feneley M.P. et al. Reproducibility of adenosine stress cardiovascular magnetic resonance in multi-vessel symptomatic coronary artery disease//J. Cardiovasc. Magnetic Resonance. -2010. -No. 10. -P. 12-42.

- Cerqueira M.D., Weissman N.J., Dilsizian V. et al. Standardized Myocardial Segmentation and Nomenclature for Tomographic Imaging of the Heart//Circulation. -2002. -No. 105. -P. 539-542.

- Davies R.F., Goldberg A.D., Forman S. et al. Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) study two-year follow-up: outcomes of patients randomized to initial strategies of medical therapy versus revascularization//Circulation. -1997. -No. 95. -P. 2037-2043.

- Андреев С.Л., Усов В.Ю., Александрова Е.А., Шипулин В.М. Критерий прогнозирования течения послеоперационного периода у больных ишемической кардиомиопатией по данным магнитно-резонансной томографии//Сибирский медицинский журнал (г. Томск). -2015. -Т. 30, № 2. -С. 69-71.