Практика переодевания в народный костюм в истории русской этнографии

Автор: Кучерская М.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 1 т.47, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается практика переодевания этнографов и собирателей фольклора в народный костюм в середине XIX в. Наиболее последовательно этот вид социальной мимикрии применялся П.И. Якушкиным, который ходил по деревням в русском платье под видом коробейника. Он следовал инструкции, составленной известным литератором, историком и коллекционером русских древностей М.П. Погодиным. Подробно анализируются основные источники представлений Погодина о том, как должен выглядеть собиратель фольклора и этнограф: славянофилы с их отношением к русскому костюму, А.С. Пушкин, ходивший в красной рубахе, а также придворные анекдоты и народные легенды о высокопоставленных лицах, переодевавшихся в простое платье. В статье продемонстрировано, что практика переодевания, применявшаяся Якушкиным, хотя и использовалась несколько позднее другими этнографами (например, С.В. Максимовым и П.Н. Рыбниковым), по политическим причинам общеупотребительной не стала. Тем не менее в 1870-х гг., в период расцвета движения народников, переодевание в народный костюм вновь стало практиковаться - для преодоления дистанции между интеллигентом и крестьянами или рабочими. Размывание и в итоге исчезновение сословных преград в советское время деактулизировало прагматическую функцию этой практики (вызвать доверие), между тем как использование народного костюма в качестве политического жеста сохранило значимость до сегодняшнего дня.

История этнографии, п.и. якушкин, переодевание, русское платье, мимикрия, народники

Короткий адрес: https://sciup.org/145145914

IDR: 145145914 | УДК: 391.1+008:14 | DOI: 10.17746/1563-0102.2019.47.1.127-136

Текст научной статьи Практика переодевания в народный костюм в истории русской этнографии

В середине 1830-х – начале 1840-х гг., в эпоху оживления общественной дискуссии о специфике русской национальной идентичности, в научном изучении народной поэзии и крестьянского быта наметился отчетливый сдвиг [Пыпин, 1891, с. 1–2]. Однако, несмотря на выход этнографических исследований на новый этап развития, собиратели сталкивались с серьезными трудностями, в первую очередь с недоверием крестьян. Для преодоления подозрительности информантов этнографы начали переодеваться в народный костюм. Наиболее последовательно эту практику применял один из первых профессиональных собирателей фольклора в России П.И. Якушкин, ходивший по деревням в красной рубахе и плисовых шароварах под видом офени. По воспоминаниям современников, он, «купив товар на десять рублей, взяв короб, отправлялся по деревням собирать народные песни» [Лейкин, 1884, с. LXIX].

В данной работе предпринята попытка реконструировать источники практики переодевания собирателей фольклора в народный костюм в середине ХIХ в., до сих пор фактически не описанной историками русской этнографии. Рассматривается также влияние этой практики на дальнейшее развитие этнографии и более поздние поведенческие стратегии

Рис. 1. Павел Иванович Якушкин. Фотография конца 1860-х гг. Нижний Новгород (из собрания Государственного литературного музея).

интеллектуалов-народников, желавших сблизиться с крестьянами и рабочими.

Социальная мимикрия П.И. Якушкина

Павел Иванович Якушкин «ходил мужиком», «но носил очки, из-за которых настоящие мужики ни за что не хотели его признавать за своего, а думали, что он “кто-то ряженый”» [Лесков, 1958, c. 73]. Павел Иванович был сыном дворянина, вышедшего в отставку поручика И.А. Якушкина, и крепостной крестьянки, окончил орловскую гимназию и физико-математическое отделение философского факультета Московского университета [Баландин, 1969, c. 16–18], увлекся собирательством и в итоге стал образованным литератором, профессиональным исследователем народной культуры и быта. Таким образом, определение «ряженый» вполне применимо к П.И. Якушкину, он действительно рядился и исполнял роль.

Принципиально, что, вернувшись из очередной экспедиции, Павел Иванович продолжал ходить в той же простонародной одежде. Н.С. Лейкин дает подробное ее описание: «В том же костюме ходил и в Петербурге: его узнавали по его русскому костюму и очкам. Это не был русский костюм франтоватый, балетный, в каковом ходили некоторые из тогдашних славянофилов, щеголявшие лакированными сапогами, канаусовыми рубахами и шляпами с павлиньим пером. Кафтан Якушкина был из самого грубого сукна, всегда засален, сапоги в большинстве случаев стоптанные и грязные, на голове низенькая барашковая шапка и зимой и летом, кумачовая рубашка опоясана простым пояском с молитвой, а подчас и просто веревочкой. В фуражке я его видал редко» [1884, c. LXIX] (рис. 1). Засаленный кафтан и рубашка, подпоясанная веревочкой, которые П.И. Якушкин носил не только в экспедиции, но и в столице, свидетельствует о том, что в таком костюме он, очевидно, чувствовал себя более комфортно. Это подтверждают и воспоминания Н.С. Лескова, который учился с Якушкиным в одной гимназии, хотя и несколько позднее, и утверждал, что небрежность в костюме и прическе была свойственная Павлу Ивановичу еще в юные годы [Лесков, 1958, c. 72].

Для П.И. Якушкина народный костюм, равно как и употребляемые им «мужицкие слова», очевидно, являлись маркером его близости русскому мужику. Характерно, однако, что в народных эстетических представлениях неопрятная одежда воспринималась как неприличная [Злыднева, 2011, с. 548], только рабочая одежда непосредственно во время работы могла выглядеть у трудового человека грязной, но не повседневная, тем более праздничная. Таким образом, впечатление «ряженности», вероятно, усиливала и неаккуратность костюма П.И. Якушкина.

Не исключено, что и не взявшись за собирание фольклора, Павел Иванович надел бы мужицкую одежду – занятие народной культурой, похоже, лишь легитимировало его природную склонность и самоощущение. Все это, впрочем, не объясняет, почему П.И. Якушкин сознательно играл роль офени, продавал крестьянам «красный» товар. Но идея рядиться в коробейника ему и не принадлежала, а была подсказана его учителями по сбору этнографического материала.

Источники социальной мимикрии П.И. Якушкина

В годы учения в Московском университете П.И. Якушкин познакомился с П.В. Киреевским и М.П. Погодиным, под влиянием которых и оформился его интере с к народной словесности и быту. С 1843 г. студент Якушкин сам начал собирать фольклор для полного собрания народных песен П.В. Киреевского [Азадовский, 1958, c. 328–338]. В 1844 г. в Москве вышла его первая публикация в «Москвитянине» (№ 12), издававшемся М.П. Погодиным, – «Народные сказания о кладах, разбойниках, колдунах и их действиях, записанные в Малоархангельском уезде». В нее вошли некоторые из собранных в двух первых экспедициях материалы. Именно М.П. Погодин и составил для Якушкина специальное наставление: как следует собирать народные песни. Его инструкция сохранилась в труде Н.П. Барсукова [1896, с. 23–25].

М.П. Погодин дал П.И. Якушкину множество рекомендаций. Указывал, что записывать песни нужно «как они пропоются», «без всяких поправок», отдавать предпочтение историческим, обрядовым песням и духовным стихам. В том же наставлении, в сущности, дан развернутый сценарий предстоящей экспедиции: ходить по деревням в простонародном платье под видом офени и использовать торговлю мелочами как повод для знакомства с крестьянами. «Нигде не говорите, что вы приехали с такою-то целью – собирать песни, или что-нибудь другое. Исподволь, нечаянно, между дел, вы должны достигать ее, не показываясь умником, не смущаясь никакою глупостью или пошлостью. Мне кажется, всего бы лучше, – пишет Погодин, – если б вы отрастили себе бороду, надели кумачную рубашку с ко сым воротником, подпоясали кафтан кушаком, да запаслись разным мелочным товаром: серьгами, кольцами, бусами, тесемками, лентами, баранками, пряниками, и пустились торговать по селам. Тогда вы получили бы самый лучший предлог начинать знакомство с сельскими певцами» (цит. по: [Баландин, 1969, c. 25–26]). П.И. Якушкин последовал этим советам в точности: отрастил бороду, купил товар, ходил по деревням с коробом, продавал крестьянкам бусы и кольца, детям дарил пряники (рис. 2). Кроме того, правда, он

3fa» ^арппкою, SpOAU. ^idluu,^, SMnuu. pbupukw .lit xoiumt «Ro,, Эпыршми*, Kl k|i«>um ?»U^.

Хмъ

юемтесп, 5HUUW ними»*, .^abuuv

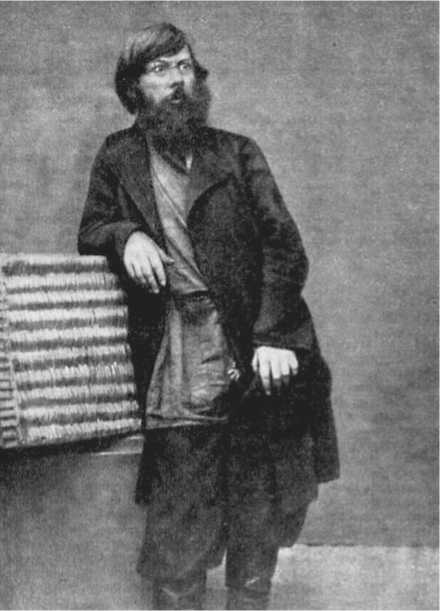

Рис. 2. Лубочное изображение крестьянина и крестьянки, 1850 г. (из собрания Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова).

угощал мужиков и «вином» (водкой), чтобы они пели охотнее. Именно это, очевидно, и привело собирателя, не уклонявшегося от общего веселья, к вполне предсказуемым печальным последствиям.

Любопытно, что задолго до того, в 1838 г., П.В. Киреевский, Н.М. Языков и А.С. Хомяков также составили краткую инструкцию для собирателей фольклора «О собирании народных песен и стихов», которую опубликовали в «Симбирских ведомостях»*. Они призывали просвещенных современников собирать народные песни и стихи, «эти драгоценные остатки старины», и излагали основные принципы записи текстов: «Песни, которые поются в народе, должны быть записаны слово в слово, все без изъятия и разбора, не обращая внимания на их содержание, краткость, нескладность и даже кажущееся бессмыслие» [Пари-лова, Соймонов, 1968, с. 49; Соймонов, 1960, c. 148]. Пересечение с правилами, изложенными в инструкции М.П. Погодина, очевидны, однако ни слова о переодевании в коробейника в «песенной прокламации» П.В. Киреевского, Н.М. Языкова и А.С. Хомякова нет.

Подобный способ записи фольклора для России 1840–1850-х гг. был уникален. На это указывает один из первых биографов П.И. Якушкина, известный этнограф и писатель С.В. Максимов: «Выход Якушкина, надо помнить, был новый – никто до него таковых путей не прокладывал. Приемам учиться было негде; никто еще не дерзал на такие смелые шаги, систематически рассчитанные, и на дерзостные поступки – встреч глаз на глаз с народом. По духу того времени, затею Якушкина можно считать положительным безумием, которое, по меньшей мере, находило себе оправдание лишь в увлечениях молодости. <...> Решившись собирать подлинные народные песни далеко не ребенком, а под тридцать лет**, Якушкин делал крупный литературный шаг, сам того не подозревая, и во всяком случае торил тропу, по которой ходить другим было уже несколько полегче» [1884, c. ХХIII].

Называя выход Якушкина новым, С.В. Максимов, очевидно, имеет в виду, что никто из его предшественников-собирателей (впрочем, не слишком многочисленных) [Азадовский, 1958, c. 42–112] не переодевался в коробейника. Тем не менее инструкция М.П. Погодина выглядела на удивление отточенной, исполненной уверенности, что именно так и следует собирать песни, хотя сам он при всей увлеченности фольклором в русское платье не рядился, тем более не торговал по деревням лентами и баранками. Значит, в основе уверенности М.П. Погодина лежал не личный опыт, а совсем другие источники.

Влияние славянофилов и П.В. Киреевского

По свидетельству Н.П. Барсукова, процитированная инструкция была составлена «в сороковые годы» [1896, с. 22–23]; его датировку нетрудно уточнить. М.П. Погодин сожалеет, что П.И. Якушкин не хочет даже завершить университетского курса, предпочитая отправиться в путешествие немедленно, значит, это происходило в последний год его обучения, т.е. в 1844/45 учебном году. Дебютный рассказ Якушкина «Народные сказания о кладах, разбойниках, колдунах и их действиях…» был опубликован в 12-м номере «Москвитянина» за 1844 г. В конце публикации М.П. Погодин сообщает: «Автор, студент Московского университета Якушкин, намерен отправиться в путешествие по всей России для собирания остатков нашей народности». Видимо, вскоре после этого он и написал наставление студенту, вероятнее всего, в 1845 г. Именно в середине 1840-х гг. славянофилы ввели моду носить русское платье и бороду.

Первым отпустил бороду и оделся в русский костюм К.С. Аксаков; А.С. Хомяков отпустил бороду осенью 1845 г. [Мазур, 1993, c. 128]. К.С. Аксаков сшил себе «святославку» – древнерусский длиннополый зипун, носил шапку-«мурмолку», сапоги и красную рубаху. Его примеру последовали А.С. Хомяков и И.С. Аксаков. Как известно, попытки славянофилов таким образом засвидетельствовать уважение русской национальной идее вызывали в основном насмешки. Приведенная А.И. Герценом в «Былом и думах» знаменитая шутка П.Я. Чаадаева о том, что народ на улицах принимал К.С. Аксакова за персиянина, – одно из многочисленных свидетельств общественного скепсиса к славянофильской затее [Герцен, 1956, т. 9, c. 148] (см. также: [Чичерин, 1929, c. 239–240]). Известен и язвительный отзыв цензора А.В. Никитенко о явлении в свет А.С. Хомякова в народном костюме [1893, с. 29] (cм. также: [Кирсанова, 1995, c. 138–139]). Впрочем, его запись о встрече относится к январю 1856 г., времени, когда мода давно введена. Итак, идея переодевания в мужицкое платье, вероятно, была подхвачена М.П. Погодиным у славянофилов, к которым он был близок.

П.В. Киреевский, являвшийся вторым наставником П.И. Якушкина в собирательском деле и оказавший на него не меньшее влияние, чем М.П. Погодин, тоже одевался просто и общался с крестьянами: «дворянин, не служащий, вечно водящийся с простым народом, пренебрегающий всеми условиями высшего тона, одетый в святославку, в кружок остриженный» – так характеризовал его близкий к славянофилам художник-портретист Э.А. Дмитриев-Мамонов [1873, c. 2492–2493].

Причины облачения собирателей фольклора и славянофилов в народный костюм были различны. По-

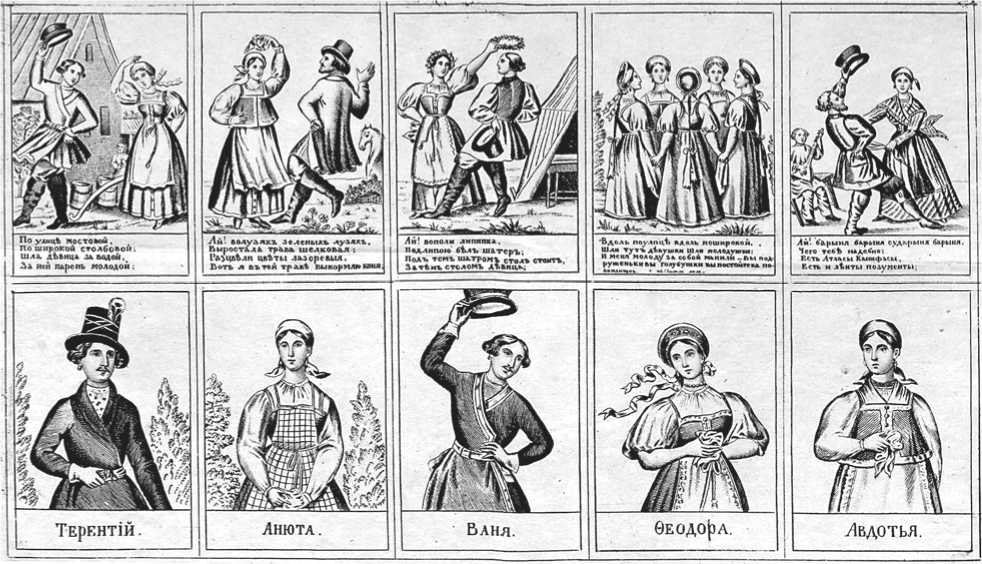

Рис. 3. Лубочное изображение крестьян, 1850 г. (из собрания Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова).

следние таким образом стремились подчеркнуть ценность русской национальной идеи, зримо обозначить связь с допетровским временем, равно как и личную свободу, право одеваться по своему желанию и вкусу. Погодин же предлагал Якушкину подобного рода мимикрию из прагматических соображений, чтобы вызвать доверие, иметь возможность вступить с крестьянином в разговор, а значит, приблизиться к информантам и сделать запись народных песен более продуктивной. К собирателю, не потрудившемуся как следует замаскироваться, местные жители могли отнестись с подозрением. Погодин хорошо понимал это. Злоключения, которые претерпевал во время своих походов за песнями П.В. Киреевский, тоже, вероятнее всего, были ему известны. Вот описание одной из таких неудач известного собирателя в Осташкове. «Я воображал, – пишет П.В. Киреевский Н.М. Языкову 1 сентября 1834 г., – что найду глушь, а вместо того нашел едва ли не самый образованный уездный город в России, в котором всякий кузнец и всякая пряничница читает “Тысячу и одну ночь” и уже стыдится бородатых песен, а поет: “Кто мог любить так страстно” и даже “Мчится тройка удалая”… Я надеялся еще на окрестности и прожил там с лишком два месяца, разъезжая по деревенским ярмаркам. И в самом деле в тамошнем уезде можно было бы собрать много любопытного, но только – не в таких обстоятельствах, в каких я там был. Чтоб иметь успех, надобно было: 1) иметь какой- нибудь посторонний предлог для житья в Осташкове и 2) знакомство с помещиками, а у меня ни того, ни другого не было, а потому меня там не только в простонародье, но даже и в тамошнем beau-monde боялись, как чумы, воображая во мне сначала шпиона, а потом карбонара. Поэтому было со мной множество уморительных, самых донкишотских приключений (о которых после), но в песнях совершенная неудача» [Киреевский И.В., Киреевский П.В., 2006, с. 123]*.

Интересно, что сам М.П. Погодин, хотя много путешествовал по России и всерьез интересовался народной культурой, в крестьянские избы заглядывал редко, начиная с посещения губернатора, продолжая архиереем [Баландин, 1969, c. 144]. Барину ходить в крестьянском платье было рискованно, это приводило к столкновениям с полицией, и П.И. Якушкин пережил их множество [Якушкин, 1986, c. 141–153]. Между тем профессор И.М. Снегирев собирал фольклор в вицмундире – начальник III отделения В.А. Долгоруков в одном из внутренних документов ссылался на его опыт как на удачный [Баландин, 1969, c. 126]. П.В. Киреевского же однажды во время собирания песен у народа «стащил за шиворот» квартальный [Погодин, 1859].

Еще одно сходство в стратегиях собирания фольклора П.В. Киреевским и П.И. Якушкиным заключалось в плате за песни. Якушкин отдавал свой товар за бесценок, по сути, дарил крестьянкам платки и серьги, нередко покупал для всех вино – это оживляло народное веселье, а значит, увеличивало количество записанных текстов (см., например, описание одного из ранних путешествий [Якушкин, 1986, c. 448–449]). Практика платы за услышанные песни могла быть подхвачена им именно у Киреевского, который, по словам его матери А.П. Елагиной, «собирал в Осташкове нищих и стариков и платил им деньги за выслушание их нерайских песен» (цит. по: [Розанов, 2006, c. 216]) (рис. 3).

Красная рубашка А.С. Пушкина

Славянофильское переодевание в русский костюм было тем актуальным контекстом, который, вероятнее всего, повлиял на представления М.П. Погодина о собирании фольклора в народной среде в 1840-х гг. Вместе с тем, составляя инструкцию для П.И. Якушкина, он мог опираться и на более ранний источник – опыт своего доброго знакомого А.С. Пушкина, также записывавшего песни и сказки. Пушкин был одним из основных инициаторов составления сборника, которым в итоге занялся П.В. Киреевский, ему же поэт передал и все имеющиеся у него записи песен [Соймонов, 1968].

Пушкин также одевался в простонародную одежду. Об этом вспоминал его кучер в Михайловском, крестьянин Петр: «Красная рубашка на нем, кушаком подвязана, штаны широкие, белая шляпа на голове: волос не стриг, ногтей не стриг, бороды не брил – подстрижет эдак макушечку, да и ходит» [Парфенов, 1985, c. 463]. Существуют и другие свидетельства о том, что Пушкин носил красную шелковую рубашку русского покроя [Распопов, 1985, c. 399]. Он ходил в простонародном костюме на монастырскую святогорскую ярмарку, где слушал народные песни и сказки, которые пели нищие [Вульф, 1985, c. 447].

Поскольку Пушкин носил красную рубаху и бороду не только на ярмарке, но и в деревне, в дороге, можно предположить, что это был артистический, отчасти фрондерский жест. Кроме того, в его любви к красной народной рубахе могло проявляться, во-первых, подражание Дж. Байрону, одевавшемуся с изысканной небрежностью аристократа и денди, однако также любившему облачаться в разные костюмы (от албанского до монашеского); во-вторых, естественная для эпохи склонность к театрализации быта [Лотман, 1992]; в-третьих, желание обозначить внутреннее родство с народом, действовать в той же логике, что Денис Давыдов, который в 1812 г. надел «мужичий кафтан» и начал «отпускать бороду» [Там же, c. 276]. М.П. По- годин, состоявший в приятельских и деловых отношениях с Пушкиным, вероятнее всего, знал о причудах поэта и мог их учитывать.

Таким образом, к середине 1840-х гг., когда П.И. Якушкин собрался в экспедицию, комплекс представлений русского интеллектуала о внешнем облике сельского жителя сложился окончательно. Из всего многообразия русской национальной одежды, в первую очередь, была выделена красная рубаха, которая в традиционной крестьянской культуре считалась праздничной, а никак не повседневной. Другим атрибутом «народной» внешности стала борода. Понятны причины этого выбора: подобные маркированные элементы народности были предельно наглядны, почти театральны; можно сказать, что исследователи сами стояли у истоков создания лубочного образа русского крестьянина, предлагая рассматривать народный костюм в отрыве от реальных традиций.

Народный костюм Ахима фон Арнима

Известно, что славянофилы и близкий им М.П. Погодин формировались под влиянием немецкой философии, восприняв идеи Гегеля, Шеллинга, Шлегеля; с последним И.В. Киреевский несколько раз общался лично, когда учился в Германии. Интересно, что форма собирания песен знаменитыми немецкими фольклористами Ахимом фон Арнимом и Клеменсом Брентано, основателями гейдельбергского кружка немецких романтиков, отчасти напоминала ту, которую М.П. Погодин предлагал П.И. Якушкину. В ставшем позднее легендарным путешествии по берегу Рейна (по собранным во время него материалам был подготовлен сборник обработок народных песен «Волшебный рог мальчика», изданный в 1806–1808 гг.), Арним ходил в простом костюме, явно стремясь подражать сельскому жителю. Сестра Клеменса Брентано Беттина, опираясь на личные впечатления о двух друзьях, пишет: «Арним, такой неуклюжий в своем слишком широком платье. С рукавом, распоротым по шву, с тяжелой палкой и шляпой, из которой торчит разорванная подкладка; ты, такой стройный и изящный, с красной шапочкой, надвинутой на густые черные локоны, с тоненькой тросточкой и интересной табакеркой, торчащей из кармана» [Жирмунский, 1981, c. 67]. Итак, Арним, дворянин, умевший одеваться изящно, в путешествии, как впоследствии и П.И. Якушкин, рядится в простонародные одежды, очевидно пытаясь сблизиться с простыми жителями деревушек и следуя своей мечте стать «народным поэтом».

«Волшебный рог мальчика» как будто должен был быть известен М.П. Погодину, но никаких прямых свидетельств о том, что это так, нет. Книга «Весенний венок» Беттины фон Арним (сестра Брентано вышла замуж за друга брата), состоявшая из переписки с Клеменсом во времена его путешествия по Рейну, издана в 1844 г. – когда Михаил Петрович составлял инструкцию для П.И. Якушкина. Однако парадоксальным образом знаменитый сборник фон Арнима и Брентано не обсуждался в России – во всяком случае в русских журналах нет откликов ни на него, ни на «Весенний венок» [Азадовский, 1958, c. 316]; а П.В. Киреевский, перечисляя Н.М. Языкову в письме известные ему сборники песен, не называет «Волшебный рог мальчика» [Киреевский И.В., Киреевский П.В., 2006, c. 376–377]. Вероятно, параллель в поведении между немецким и русским собирателем лежит в области типологии. Очевидно, что и мотивы у Арнима и Якушкина были разными. Первый надевал простую одежду, стремясь приблизиться к идеалу народного поэта, второй – по природной склонности и ради упрощения записи песен.

Мотив переодевания в русском фольклоре

Описанные выше культурные и историко-литературные обстоятельства – внимание славянофилов и близких к ним собирателей народных песен к простонародному платью – безусловно, могли послужить питательной средой для инструкции М.П. Погодина, однако никакое из них невозможно счесть основным источником. Более того, предложение приходить в деревни под видом коробейника и вовсе не находит прямых аналогов в истории предшествующей фольклористики. Вероятнее всего, это собственная идея Погодина, но опирался он в данном случае не столько на литературные, сколько на фольклорные источники.

«Ряженье», в котором винили П . И. Якушкина крестьяне, было хорошо известно им, в первую очередь, по святочным и масленичным календарным обрядам. Вместе с тем переодевание лица, принадлежащего к благородному или даже царскому роду, в простое платье – широко распространенный фольклорный сюжет*. В народных легендах о царях и других высокопоставленных лицах он используется осо- бенно часто; как правило, в этом случае переодевание совершается для того, чтобы сблизиться с народом [Чистов, 1967, с. 207, 212].

М.П. Погодин, исследователь и знаток народной культуры, собиратель и публикатор рукописных древностей, автор повестей в простонародном духе, проницательно предложил использовать для общения с крестьянами освоенный в народных легендах ход, запечатленный еще в пословице: «По одежке встречают». И, похоже, оказался точен в расчетах: П.И. Якушкин по следовал его совету и стал одним из самых успешных собирателей и этнографов. Не в одном костюме, разумеется, таился секрет, но одежда и короб за спиной и в самом деле располагали к нему сельских жителей.

Хотя для самого Якушкина ношение народного костюма не было идеологически окрашенным жестом – несмотря на склонность к эпатажу, он, тем не менее, не любил позы, маскарада, «фиглярства». М.И. Писарев, описавший последние дни Якушкина, приводит следующие его слова: «Оригиналы-то родятся, а не делаются… Не люблю фиглярства. Ничего не может быть отвратительнее…» (РГАЛИ. Ф. 236. Оп.1. Д. 367. Л. 2 об.).

Судя по тому, что в инструкции М.П. Погодин предлагал студенту Якушкину переодеться в народный костюм и отрастить бороду, в ранние годы Якушкин не носил ни того, ни другого. Однако постепенно ношение плисовых штанов и красной рубашки сделались органичной частью его существования; ничего общего с «ряженьем» это уже не имело. Судя по «Путевым письмам» П.И. Якушкина, собеседников из простонародья – крестьян, их жен, отставных солдат, рыбаков, торговых людей – не смущали его очки, и вовсе не «ряженого» барина они в нем видели, а «странного» человека, странника, называя его «родненький», «почтенный», «родимый», «брат» [1986, c. 44, 122, 131, 252, 259].

Последователи П.И. Якушкина

Среди этнографов 1850–1860-х гг. мало кто отваживался на практикуемое Якушкиным «ряженье», в первую очередь, потому что это было рискованно – не всякий был готов к столкновению с властями. Одним из немногих и недолгих его последователей стал близкий знакомый Якушкина, написавший его первую биографию, этнограф и путешественник С.В. Максимов. Свои первые экспедиции (1855–1858 гг.) он осуществил, ходя по деревням то в крестьянской одежде, то в костюме «торговца средней руки» [Токарев, 2015, c. 428; Лебедев, 1994, c. 486]. Также в русское платье переодевался П.Н. Рыбников во время путешествия по Черниговской губернии, где собирал сведения по истории

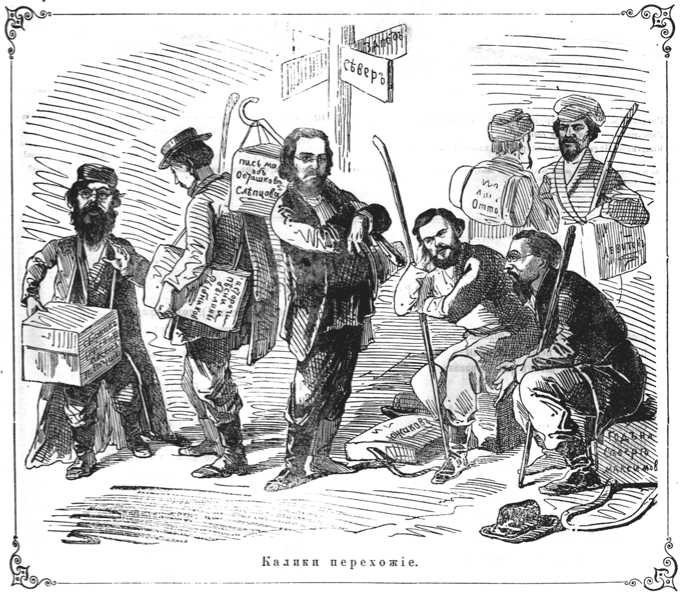

Рис. 4. «Калики перехожие» – участники этнографических экспедиций конца 1850-х – начала 1860-х гг. Карикатура из журнала «Искра» (1864, № 9). На переднем плане П.И. Якушкин, П.Н. Рыбников, В.А. Слепцов, И.И. Южаков, С.В. Максимов; на заднем – И.Л. Отто и А.И. Левитов.

местной промышленности и фольклорно-этнографические материалы. Вскоре он был арестован «по подозрению в сношениях с раскольниками и за неуместные рассуждения о делах политических» [Cапрыкина, 2007, c. 401], хотя ходили слухи, что одной из причин было его русское платье [Герцен, 1958, т. 14, c. 144]. Сам П.Н. Рыбников поясняет: «...я рассудил оставить почтовый тракт и ехать по губернии проселочными дорогами и водою. Это давало мне средство всмотреться в быт крестьян и отчасти избавляло от официальности. Известно, как трудно добиться каких-нибудь верных сведений от народа “барину” и тем более чиновнику. Его звание, подорожная, вся обстановка его езды как-то не внушает к нему народного доверия; крестьянин всегда склонен к подозрению, что у чиновника есть, пожалуй, какое-нибудь “касательное” до него дело, а если касательного дела нет, то самая личность чиновника, его понятия, его привычки, делают его чужим для крестьянина. Неужели же, скажут иные, после этого для собирания этнографических данных нужно переряжаться в русское платье и подражать внешности простолюдина. Переряженье и подражание, разумеется, никуда не годится. А можно носить русское платье, и тогда это небесполезно для изучения народного быта в великорусских областях. По крайней мере, мне лич- но это помогало в сношениях с черниговскими слобожанами, хотя и повлекло за собой важные неудобства» [Рыбников, 1864, c. Х] (рис. 4).

Очевидно, со временем необходимость в переодевании у этнографов отпала – многие из них стали ездить по дальним уголкам российских губерний как представители официальных экспедиций Русского географического общества, Академии наук, Военного и Морского министерств и в общении с крестьянством могли использовать «административный ресурс», а вместе с тем ощущали себя защищенными от местных властей. Вероятно, от ношения народного костюма в экспедициях мог отказаться и П.И. Якушкин, также ставший членом-корреспондентом Русского географического общества, но мужицкий полушубок, сапоги и красная рубаха давно стали частью его личности.

Заключение

Как было показано, переодевание П.И. Якушкина в простонародный костюм соединило в себе сразу два мотива: желание обозначить через внешний жест близость к народной среде, с одной стороны, и необходи- мость вызвать доверие у простого человека – с другой. Впоследствии они послужили основой для двух моделей поведения, активно применяемых как теми, кто хотел стать похожим на крестьянина из симпатии к нему и отчасти идейных соображений, так и теми, кто желал расположить его к себе. Когда славянофилы одевались в русский костюм или А. Григорьев с гитарой шел через всю Москву в гости к А. Фету, облачившись в «не существующий в народе кучерской костюм» [Фет, 1980, c. 331], можно сказать, что они реализовывали первую модель. Она оказалась необычайно жизнеспособной, и в начале ХХ в. через ношение в обществе косоворотки и высоких сапог свою близость к народу подчеркивали и М. Горький [Скульптор…, 1964, c. 108], и «крестьянские поэты» – Н. Клюев, С. Городецкий, в ранний период С. Есенин.

Вторая модель, «прагматическая», рассчитанная на расположение к себе, не получила большого распространения среди этнографов, однако активно применялась с иными целями, далекими от собирания фольклора. К ней обратились народники – молодые интеллигенты, отправившиеся в рабочую и крестьянскую среду для пропаганды революционных идей в 1870-х гг. (в рамках «хождения в народ»). Чтобы расположить к себе собеседников из простонародья, они также одевались в крестьянскую одежду, ходили по деревням под видом торговых посредников и мастеров. Вот как описывает свои «выходы в народ» известный анархист П.В. Кропоткин: «Конечно, все те, которые вели пропаганду среди рабочих, переодевались крестьянами. Пропасть, отделяющая в России “барина” от мужика, так глубока, они так редко приходят в соприкосновение, что появление в деревне человека, одетого “по-господски”, возбуждало бы всеобщее внимание. Но даже и в городе полиция немедленно бы насторожилась, если бы заметила среди рабочих человека, непохожего на них по платью и разговору. “Чего ему якшаться с простым народом, если у него нет злого умысла?” Очень часто после обеда в аристократическом доме, а то даже в Зимнем дворце, куда я заходил иногда повидать приятеля, я брал извозчика и спешил на бедную студенческую квартиру в дальнем предместье, где снимал изящное платье, надевал ситцевую рубаху, крестьянские сапоги и полушубок и отправлялся к моим приятелям-ткачам, перешучиваясь по дороге с мужиками» [1986, c. 307]*. Как известно, несмотря на то что крестьяне достаточно охотно вступали с пропагандистами в беседу, ощутимых результатов агитация народников не дала, встречая «по одежке», провожали их все же «по уму».

В ХХ в., после октябрьского переворота 1917 г., дистанция, отделяющая «барина» от мужика, народ от интеллигенции, сократилась по очевидным историческим и политическим причинам. В ситуации, когда сословные границы оказались практически стерты, отпала и необходимость переодеваться в крестьянское платье для доверительной беседы с народом. Таким образом, и вторая модель, появившаяся благодаря М.П. Погодину и укрепившаяся благодаря П.И. Якушкину, просуществовав более полувека, иссякла. Вместе с тем использование народного костюма в качестве политического и идеологического жеста сохранилось до сих пор: недавние политические события в Украине резко повысили спрос на «вышиванки»; россияне нередко надевают народную одежду во время религиозных праздников, в частности крестных ходов. Наконец, в отдельных регионах, например в Якутии, традиционный ко стюм может выполнять функции официального, представительского платья титульной нации.

Список литературы Практика переодевания в народный костюм в истории русской этнографии

- Азадовский М.К. История русской фольклористики: в 2 т. - М.: Учпедгиз, 1958. - Т. 1. - 478 с.

- Баландин А.И. П.И. Якушкин: Из истории русской фольклористики. - М.: Наука, 1969. - 235 с.

- Барсуков Н.П. Жизнь и труды М.П. Погодина: в 22 т. -СПб.: [Тип. М.М. Стасюлевича], 1896. - Кн. 10. - XV, 583 с.

- Болотов А. Т. Памятник претекших времен, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах // Записки Андрея Тимофеевича Болотова, 1737-1796: в 2 т. / сост., послесл. и примеч. В.Н. Ганичева. - Тула: Приок. кн. изд-во, 1988. - Т. 2. - С. 364-510.

- Вульф А.Н. Рассказы о Пушкине, записанные М.И. Семевским // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в 2 т. / сост. и коммент. В. Вацуро, М. Гиллельсона, Р. Иезуитовой, Я. Левкович. - М.: Худож. лит., 1985. - Т. 1. -С. 446-449.