Практики тела и телесные практики: опыт определения феноменологических границ

Автор: Пронькина Анна Владимировна

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 11, 2016 года.

Бесплатный доступ

Интеграция тела человека в современный культурфилософский дискурс связана с конкретизацией феноменологических параметров телесной предметности в пространстве культуры. Это обстоятельство обусловливает необходимость уточнения ключевых исследовательских категорий, их соотнесения с иными системными аспектами культурного бытия.

Практики тела, телесные практики, практики телесного производства, практики телесного потребления, практики трансформации тела

Короткий адрес: https://sciup.org/14940771

IDR: 14940771 | УДК: 304.2

Текст научной статьи Практики тела и телесные практики: опыт определения феноменологических границ

Возникновение в условиях современности различных научных разработок, средств, методик и технологий, связанных с идеями моделирования тела, диагностики и корректировки физиологического и психологического здоровья человека, повышения его продуктивности и репродуктивности, способствует усилению актуализации дискурса тела, границ и целей его преобразования. Особый вклад в дискуссию вносит и формирующаяся философия трансгуманизма, в основе которой лежат представления о необходимости применения передовых достижений науки и техники в практике улучшения интеллектуальных и физических способностей человека, всестороннего развития качества его тела. Вполне закономерно, что в рамках обозначенной проблематики речь идет и о выделении целого ряда «операций» тела, поддерживающих его физический и социокультурный статус, а также тем или иным образом направленных на видоизменение натуралистического облика человека, встраивание его в социокультурный ареал. И если первым в науке уделено достаточно внимания, то вторые разработаны сравнительно слабее, что в значительной степени обусловливает актуальность их изучения, особенно в современной социокультурной ситуации.

Общепринято, что одним из родоначальников рассмотрения человеческого тела как деятельной структуры общества и культуры является М. Мосс. В небольшой по объему, но фундаментальной по содержанию работе «Техники тела» ученый формулирует основы и принципы аналитики «инструментальных» способов, «посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом» [1, с. 304]. Как известно, представленные идеи заложили научно-теоретический базис гуманитарного изучения проблематики с точки зрения определения операциональной специфики деятельностной активности человека, что впоследствии позволило «приблизиться к пониманию интеграции индивида в культуру» [2, с. 168] на уровне тела как воплощенного единства физиологического, психологического, социального и культурного.

Далее, в исследованиях П. Бурдье, Ж. Деррида, К. Леви-Стросса, М. Мерло-Понти, Ж.-Л. Нанси, М. Фуко, Н. Элиаса и многих других обращение к феномену «техник тела» будет сопровождаться притоком все новых и новых теорий и аспектов, направленных прежде всего на раскрытие природы и механизмов индивидуального и коллективного тела, погруженного в социокультурный контекст. На нынешнем этапе развития данной области научного знания термин «техники тела» фиксирует уже не только телесные действия, но и действия, производимые человеком над самим телом как на механическом (воспроизведение надындивидуального опыта), так и на рефлекторном (сознательный индивидуальный подход и селекция) уровнях.

Однако представляется, что такая формулировка и постановка вопроса с учетом актуальных фактов и факторов современности не позволяют комплексно различать производящие и потребительские специфики тела в процессе их изучения. Более того, это существенно затрудняет понимание сути и процесса функционирования телесных практик как практик прежде всего социальных и культурных, точнее социокультурных. Ведь тело человека является одновременно и объектом, и субъектом осмысленного действия.

Тело как объект подвергается социализации и инкультурации под воздействием внутренних («я») и внешних («мы», «они») социокультурных сред. Тело как субъект способно, с одной стороны, осуществлять практические операции по отношению к иным и (или) самому себе, а с другой, использовать собственный ресурс для осуществления программы позиционирования, репрезентирования себя в социальной группе, выражения эмоций, чувств, настроений и т. п. через движение, основывающееся на ритме, темпе, рисунке, динамике, композиции. Следовательно, термин «техника» может номинально отразить и закрепить только ту часть телесного бытия человека, которая напрямую связана со значениями «прием», «инструмент» и «степень мастерства». Термин «практика», напротив, мыслится как более гармоничный и теоретически обоснованный, особенно в контексте системного рассмотрения вопросов реализации проекта культуры на современном этапе.

Поясним сказанное.

Под социокультурными практиками мы понимаем целый комплекс способов и механизмов организации и (или) самоорганизации деятельности людей, осуществляемых в целях удовлетворения различных индивидуальных и коллективных потребностей, обеспечения и поддержания качества жизни, преобразования существующей социальной и культурной реальности. Исходя из этого, все существующие ныне практики можно подразделить на два взаимосвязанных вида – практики производства и практики потребления, где производство соотносится с категориями «создания», «воссоздания», «трансформации», а потребление – с категориями «освоения», «пользования», «сбережения», «воспроизводства». Отсюда, учитывая имманентные особенности и потенциал феномена социокультурных практик и обозначенных направлений их реализации, предположим, что структура всех существующих «телесных манипуляций» может быть имплицирована средствами их типологизации на уровне тела следующим образом. Практики телесного производства, включающие продуктивные смыслы, механизмы и процессы, связанные с созданием, воссозданием, преобразованием тела, могут быть терминологически и феноменологически репрезентированы типами: практики конструирования и практики трансформации; а практики телесного потребления, базирующиеся на аспектах применения, сбережения и воспроизводства, – границами практик освоения, эксплуатации и репродукции (табл. 1).

Таблица 1 – Типология практик тела

|

Вид практики |

Тип практики |

Функционал |

Примеры |

|

Практики телесного производства |

Практики конструирования тела |

Создание эмбрионов Выращивание эмбрионов Генетическое воспроиз ведение Производство искусственных органов |

Биоинженерия Биомедицина Наномедицина Клонирование Экстракорпоральное оплодотворение |

|

Практики трансфор мации тела |

Преобразование тела и (или) его элементов Тело как объект дизайна |

Декорирование Депиляция Реконструкция Имплантация Конверсия |

|

|

Практики телесного потребления |

Практики освоения тела |

Индивидуальные знания о теле Социальные знания о теле Психологическая само идентичность Психофизическое разви тие |

Осваивание и совершение двигательных действий Формирование и усвоение знаний, интеллектуальных и физических умений и навыков |

|

Практики эксплуата ции тела |

Использование ресурсов тела Поддержание и восстановление ресурсов тела Обслуживание нужд тела |

Трудовая деятельность Досуговая деятельность Сценическое искусство Удовлетворение есте ственных потребностей организма (сон, еда, испражнение и т. п.) |

|

|

Практики репродукции |

Естественное воспроиз водство |

Деторождение |

Все они перманентно закрепляют идеи восприятия человека не как тела, имеющего чисто биологический план и способ бытия, но тела-существа, включенного в искусственную программность проекта культуры.

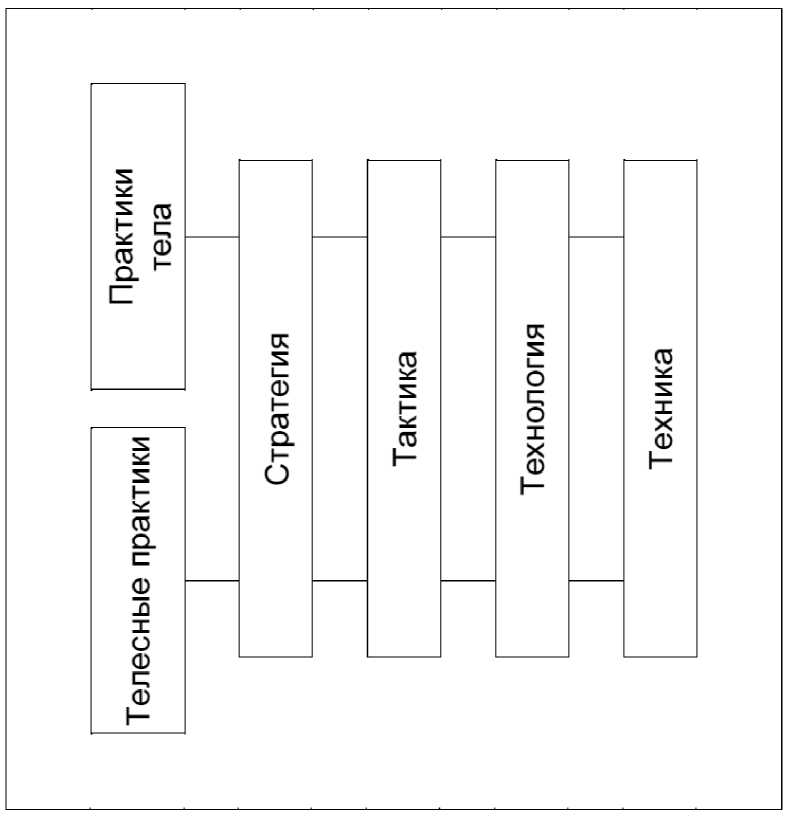

Подобный практикальный фокус позволяет использовать и актуальный ресурс понятийного смыслополагания «техник тела», которые могут быть осмыслены как единичные операционные составляющие реального осуществления практик, как своего рода алгоритмические конструкты действия над телом и действия самого тела. Кроме того, более очевидной становится и взаимообусловленность телесных техник и технологий, где последние описывают совокупность методов, методик и инструментов, используемых для достижения поставленных целей и задач; техник и стратегий, концентрирующих возможность и необходимость планирования телесных операций и процедур; техник и тактик, акцентирующих осознанный выбор конкретных действий и их меру (рис. 1).

Рисунок 1 – Компоненты практик тела и телесных практик

В итоге в структуре практик тела подобно иным культурным практикам могут быть образованы целые комплексы институциональных, процессуальных и результативных составляющих, которые с точки зрения подсистем культуры (агенты, концепты, артефакты, паттерны) могут рассматриваться как неотъемлемые их части.

Ссылки:

-

1. Мосс М. Техники тела // Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 2011. С. 304–325.

-

2. Круткин В.Л. Техники тела и движения человека // Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII, № 2 (73). С. 167–179.

Список литературы Практики тела и телесные практики: опыт определения феноменологических границ

- Мосс М. Техники тела//Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии. М., 2011. С. 304-325.

- Круткин В.Л. Техники тела и движения человека//Журнал социологии и социальной антропологии. 2014. Т. XVII, № 2 (73). С. 167-179.