Правительственная политика и корпоративные интересы: поиск путей развития сельскохозяйственного машиностроения в России в конце XIX - начале XX в

Автор: Макушев Андрей Евгеньевич

Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary

Рубрика: История

Статья в выпуске: 3 (47), 2019 года.

Бесплатный доступ

Введение. На фоне активизации участия государства в экономическом развитии страны поддержка сельскохозяйственного машиностроения рассматривалась как один из инструментов преобразований в аграрной сфере, а также способ повышения народного благосостояния. Кроме того, власть была заинтересована в росте сельскохозяйственного производства и экспорта, становившегося одним из важнейших источников получения валютных средств. Будет предпринята попытка исследовать позицию государства и формы его участия в развитии сельскохозяйственного машиностроения в России. Отдельное внимание будет уделено процессу складывания корпоративной организации производителей сельскохозяйственных машин и орудий, на фоне усиления монополистических тенденций в российской экономике в конце XIX - начале XX в. Материалы и методы. При решении поставленных исследовательских задач использовались архивные материалы, опубликованные данные официальной статистики, а также научная литература. Исследование проводилось на основе принципов историзма, объективности и системности. Необходимость обработки количественных данных обусловило использование статистического метода. Применение модернизационной теории позволило включить процессы развития производства сельскохозяйственных машин и орудий в тренд индустриальной модернизации. Результаты. На основе изучения архивных и опубликованных источников, а также имеющейся научной литературы были выявлены основные проблемы развития, а также рассмотрена эволюция правительственной политики в области сельскохозяйственного машиностроения в конце XIX - начале XX в. На фоне активизации участия государства показаны процессы самоорганизации капитала, изучены формы и результаты взаимодействия правительственных структур и корпоративно-монополистических организаций в развитии указанной отрасли. Обсуждение и заключение. В конце XIX - начале XX в. участие государства в развитии отрасли происходило по двум направлениям. Во-первых, таможенное регулирование импорта сельскохозяйственных машин, носившее протекционистский характер. Во-вторых, непосредственная поддержка производителей машин и сложных технических устройств для сельского хозяйства (премирование и льготное кредитование владельцев профильных предприятий, содействие в транспортировке и сбыте продукции и др.). Параллельно происходила консолидация отечественных фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий в целях обмена опытом, совместного решения наиболее актуальных проблем и лоббирования своих интересов в правительственных кругах. С 1907 г. начали регулярно проводиться съезды русских фабрикантов земледельческих машин и орудий. Фактически данная корпоративная организация трансформировалась в объединение монополистического типа. Проведенное исследование показало, что взаимодействие правительственных структур и корпоративно-монополистических объединений производителей сельскохозяйственных машин и орудий, несмотря на некоторые разногласия, в целом носило сотрудничающий характер и весьма позитивно отразилось на развитие отрасли.

Индустриальная модернизация, промышленность, среднее поволжье, таможенное регулирование, сельскохозяйственное машиностроение, монополизация, иностранное предпринимательство

Короткий адрес: https://sciup.org/147218367

IDR: 147218367 | УДК: 338.2:631.3"18-19"(470+571) | DOI: 10.15507/2078-9823.047.019.201903.249-262

Текст научной статьи Правительственная политика и корпоративные интересы: поиск путей развития сельскохозяйственного машиностроения в России в конце XIX - начале XX в

Промышленная политика в Российской империи в направлении развития техникотехнологической составляющей экономики не носила системного характера. Даже применительно к концу XIX – начала XX в. можно говорить лишь о «локальных» воздействиях на эту сферу, связанных со своего рода «рефлексией» на обнаруживаемые и осознаваемые проблемы и необходимостью решения инициированных государством задач, в большинстве своем конъюнктурного плана (чаще политических или экономических, реже социальных).

В частности, разрабатывая разного рода поощрительные проекты в области машиностроения, государство прежде всего исходило из необходимости решения задач военно-оборонного характера на фоне развернувшейся во всем мире милитаризации. Те виды производств, которые были связаны с техническим обеспечением армии и флота, находились в сфере пристального внимания, а в некоторых случаях и под непосредственным контролем правительственных кругов. В начале XX в. возросли объемы казенных заказов, размещавшихся на частных заводах, а в некоторых видах производств существенно увеличиваются вливания государственного капитала и активизируется государственное предпринимательство.

Тем не менее нельзя говорить, что отрасли гражданского машиностроения совершенно не интересовали правительственные круги. На фоне активизации участия государства в экономическом развитии страны поддержка отдельных направлений машиностроения рассматривалась как один из инструментов экономического роста и способ повышения народного благосостояния. Одной из таких приоритетных областей являлось сельскохозяйственное машиностроение.

Но даже в этом случае, пусть опосредованно, но государственный интерес все же присутствовал. Власть была заинтересована в росте экспорта зерна за границу, становящегося одним из важнейших источников получения валютных средств. Для России, ставшей в конце XIX в. крупным мировым заемщиком, необходимо было выполнять международные финансовые обязательства перед западными партнерами. В этой связи увеличение производства сельскохозяйственных машин и орудий являлось инструментом поддержки сельского хозяйства, увеличения его производительности и роста экспорта сельхозпродукции.

Переходя к масштабным аграрным реформам в начале XX в., правительство осознавало, что обеспечение крестьян сельскохозяйственными машинами и улучшенными орудиями труда являлось одним из важнейших факторов их успешной реализации. Сохранение ручного труда и архаичных способов аграрного производства в начале XX в. становилось угрозой, способной свести к нулю все усилия, предпринимаемые в этой области. Более того, все это замедляло ход индустриальной модернизации, темпы которой не были синхронизированы с развитием аграрной сферы. Последняя упорно сопротивлялась модернизационным изменениям и разрушению своих традиционных устоев [1, с. 127–129; 2, с. 15].

В этих условиях перед отечественным сельскохозяйственным машиностроением стояла важнейшая задача – организовать производство качественных, приспособленных к местным условиям и в то же время дешевых изделий, способных удовлетворить потребности сельских хозяев. Следует отметить, что в начале XX в. отечественные производители сельскохозяйственной машинной техники достигли ощутимых результатов, постепенно усиливая позиции на рынке, довольно успешно конкурируя с иностранными производителями.

В данной статье будет предпринята попытка рассмотреть процесс складывания корпоративной организации производителей сельскохозяйственных машин и орудий, на фоне усиления монополистических тенденций в российской экономике в конце XIX – начале XX в. Отдельное внимание будет уделено эволюции позиции государства и форм его участия в развитии сельскохозяйственного машиностроения в России.

Материалы и методы

При решении поставленных исследовательских задач использовались архивные материалы, опубликованные данные официальной статистики, а также научная литература. Теоретико-методологическую основу исследования составили методы социально-экономической истории. Решение поставленных задач обусловило применение как общенаучных (сравнительный анализ, обобщение, сопоставление), так и специально исторических (историко-генетический, историко-типологический) методов. Исследование проводилось на основе принципов историзма, объективности и системности. Необходимость обработки количественных данных обусловило использование статистического метода. Применение модернизационной теории позволило включить процессы развития производства сельскохозяйственных машин и орудий в тренд индустриальной модернизации.

Результаты

На основе изучения архивных и опубликованных источников, а также имеющейся научной литературы были выявлены основные проблемы развития, рассмотрена эволюция правительственной политики в области сельскохозяйственного машиностроения в конце XIX – начале XX в. Выявлено, что активизация участия государства происходила на фоне самоорганизации капитала, одной из форм которого стало создание монополистической организации «Съезд фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий». В ходе взаимодействия с корпоративно-монополистическими организациями вырабатывались конкретные формы участия государства в развитии отрасли: проведение регулярного мониторинга ее состояния для выявления наиболее острых проблем, активное обсуждение вариантов их решения, таможенное регулирование импорта сельскохозяйственных машин, а также принятие конкретных мер, стимулирующих промышленное предпринимательство в данной сфере. Последние были направлены, с одной стороны, на поддержку производителей сельскохозяйственной машинной техники, а с другой – на стимулирование спроса.

Обсуждение

По оценкам современников, развитие сельскохозяйственного машиностроения в России к началу XX в. испытывало серьезные трудности. Причем значительная их часть была связана с потребительской сферой. По мнению Л. Б. Кафенгауза, в последние два десятилетия XIX в. успехам сельскохозяйственного машиностроения препятствовали целый ряд факторов: «…низкий уровень сельскохозяйственной культуры в наших крупных поместьях, дешевизна рабочих рук, нищета н невежество крестьянского населения – все это стояло на пути широкому и массовому спросу на сельскохозяйственные машины, а с другой стороны все усиливающееся обложение пошлинами чугуна, железа и стали всею тяжестью ложилось на недавно еще возникшие и еще небольшие машиностроительные за-воды»1.

Еще одним сдерживающим фактором было состояние на рынке металла. Протекционистские меры по отношению к его импорту привели к существенному подорожанию чугуна и железа, что негативно отразилось на российском машиностроении. По некоторым оценкам, стоимость чугуна в 1890-е гг. в некоторых случаях более чем в два раза превышала аналогичный показатель в развитых странах Запада2.

Неблагоприятная конъюнктура на рынке металла для производителей дополнялась трудностями заключения контрактов на его поставку. По мнению современника, «…очень часто совершенно нельзя было получить нужного сорта железа, так как южные металлургические заводы, обеспеченные выгодными казенными заказами на рельсы, мосты, скрепления и другие железнодорожные принадлежности, или совершенно не принимали заказов от заводов земледельческих машин, или исполняли их крайне неаккуратно»3.

В начале XX в. ситуация с обеспечением заводов сельскохозяйственного машиностроения металлом несколько улучшилась в связи с падением цен на сырье. В то же время сохранялись трудности, связанные с получением так называемого «сортового» железа и стали. Заказы на производство небольших партий металла, характерные для подавляющего числа предприятий по производству сельскохозяйственных машин, для металлургических заводов оставались малопривлекательными. Часто их выполнение растягивалось на весьма длительный срок.

Д. Д. Арцыбашев, проведя сравнение условий сырьевого обеспечения российских, с одной стороны, и американских и канадских производителей сельхозтехники - с другой, пришел к следующим выводам: «Американские заводы легко получают превосходную лемеховую сталь, принимающую легкую закалку, отвальные пластины и ленты с любым процентом углерода, чудесные панцири произвольной толщины. В их распоряжении множество сортов пружинной н ножевой стали, сорта железа особой чистоты и мягкости и для холодной ковки болтов и т. д.». При этом если в России, по его сведениям, в 1907–1908 гг. действовало не более 18-20 заводов ковкого чугуна, то в «…Америке почти в каждом городе мы встречаем “malleable iron work”, т. е. завод ковкого чугуна»4.

Тем не менее первое десятилетие XX в. характеризуются более динамичным развитием отечественного сельскохозяйственного машиностроения именно под воздействием роста металлургического производства. По мнению Л. Б. Кафенгауза, «...среди различных отраслей нашей металлообрабатывающей промышленности эта отрасль занимает самое блестящее положение. В то время как наши металлургические и механические заводы жалуются на низкие цены и отсутствие сбыта, строители сельскохозяйственных машин жалуются на недостаток средств и времени для исполнения всех поступающих заказов»5.

В конце XIX – начале XX в. власть осознала необходимость более решительных действий в данном направлении, предусматривавших проведение специальных мероприятий. При этом поддержка отечественного сельскохозяйственного машиностроения происходила по двум основным сценариям.

Во-первых, власти осуществляли таможенное регулирование импорта сельскохозяйственных машин, покровительствуя тем самым отечественному производителю и осуществляя его протекционистскую защиту.

Во-вторых, оказывалась непосредственная поддержка производителей машин и сложных технических устройств для сельского хозяйства. Решение данной задачи осуществлялось несколькими способами. Среди них наиболее действенными были премирование владельцев профильных предприятий, а также льготное кредитование как производителей сельхозтехники, так и ее потребителей.

Следует отметить, что, выстраивая политику в области сельскохозяйственного машиностроения, правительственные круги балансировали между интересами производителей и потребителей. Именно в стремлении учесть интересы последних в конце 1890-х гг. было решено смягчить протекционистскую политику, фактически закрывавшую доступ на российский рынок иностранных сельскохозяйственных машин. Такого рода корректировки таможенного курса стали результатом осознания неспособности отечественного машиностроения удовлетворить все потребности сельхозпроизводителей и заполнить ниши, образовавшиеся в результате вводимых ограничений на ввоз указанных товаров. Правительственные круги весьма трезвым взглядом оценивали возможности российских заводов, производительность которых не позволяла в полной мере обе- спечить потребности развития аграрного сектора.

Кроме того, в последнее десятилетие XIX – начале XX в. на фоне коммерциализации сельского хозяйства и расширения масштабов крестьянско-фермерского и помещичьего производства возросла потребность в сельскохозяйственных машинах и орудиях труда. При этом главную роль в обеспечении рыночного спроса на такого рода продукцию, конечно, отводили отечественным предприятиям. Однако в стремлении оградить их от конкуренции со стороны иностранных производителей становилось очевидно, что только запретительными мерами было невозможно вывести российское сельскохозяйственное машиностроение на новый уровень. Провозглашенный в 1885 г. протекционистский курс существенно ограничил доступ на российский рынок импортных машин и инвентаря, но не привел к желаемому росту отечественного производства. Это создало дополнительные проблемы технического оснащения сельхозпроизводителей. Обнаружился существенный дефицит целого ряда машин и орудий, производство которых так и не было освоено отечественными заводами. Со стороны потребителей сельскохозяйственной продукции все более активно высказывалось мнение в поддержку решения о смягчении такого рода ограничений.

В связи с этим правительственные круги были вынуждены пересмотреть свою протекционистскую политику, все больше склоняясь к мнению о целесообразности ослабления таможенного режима импорта сельскохозяйственной техники на российский рынок путем снижения ввозных пошлин. В результате правительственные круги возвращаются к практике так называемого локального «технологического трансферта», выражавшегося в ограниченном допуске на российский рынок импорт- ных сельскохозяйственных машин и деталей к ним.

Одним из наиболее решительных шагов в этой области стало введение в действие с 1 сентября 1898 г. нового таможенного тарифа, который фактически делал свободным ввоз в Россию так называемых «сложных» машин6, освобождая их от каких-либо таможенных сборов7.

Своего рода продолжением указанного курса стало введенное 24 мая 1909 г. разрешение на беспошлинный ввоз из-за границы целого ряда комплектующих для некоторых сельскохозяйственных машин8.

По сути, данные решения на полтора следующих десятилетия определили таможенный режим импорта сельскохозяйственных машин, а все проекты повышения ввозных пошлин на не производимые в России «сложные» машины не были поддержаны. По мнению Л. Б. Кафенгауза, такие меры «...могли быть оправданы только безус -ловной и крайней необходимостью немедленного появления в России всех отраслей сельскохозяйственного машиностроения»9.

В то же время те разновидности машин, производство которых было налажено в России, оставались в режиме таможенного покровительства вплоть до 1914 г. Их импорт осуществлялся в режиме установленной пошлины в размере 75 коп. за пуд10.

Даже несмотря на некоторые таможенные послабления на импорт, в условиях специфических особенностей российского рынка конкуренция не приобретала масштабов, сколь-либо существенно сдерживавших развитие заводов по изготовлению сельскохозяйственных машин и орудий труда. Производство поддерживалось и быстро растущим спросом в контексте наметившейся перестройки аграрной сферы экономики.

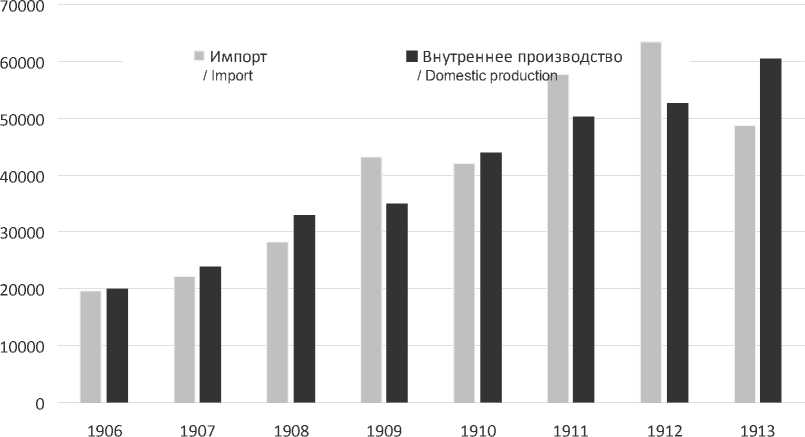

Своего рода отражением «стабильности» развития отечественного машиностроения вне зависимости от колебаний таможенного курса стала следующая особенность. В начале XX в. вплоть до начала Первой мировой войны на внутреннем рынке сохранялся относительно равновесный баланс импортных и отечественных машин при общем росте их совокупного потребления.

Рис. 1. Динамика импорта и внутреннего производства сельскохозяйственных машин в 1906–1913 гг., тыс. руб.* /

Fig. 1. Dynamics of import and domestic production of agricultural machinery in 1906–1913, thousand rubles

* Полферов Я. Я. Сельскохозяйственные машины и орудия, их производство и ввоз в Россию. - Петроград, 1914. – С. 13.

Как видно из рис. 1, соотношение ввозимых из-за границы и производимых в России машин на протяжении 1906–1913 гг. изменялось незначительно, причем это происходило как в ту, так и в другую сторону. Если в 1906–1908 гг. существовало незначительное преобладание отечественной продукции на рынке, то в 1909–1912 гг. обнаружился небольшой перевес в сторону импорта. В 1913 г. это соотношение вновь изменилось в сторону российской сельскохозяйственной машинной техники, когда была закуплена отечественная продукция на 60 508 тыс. руб., а импортная - на 48 678 тыс. руб. В целом приведенные данные показывают фактически трехкратный рост отечественного производства сельскохозяйственных машин и орудий в 1906– 1913 гг.

Между тем общее потребление такого рода продукции, с учетом ее внутреннего производства и импорта, с 1906 по 1912 г. увеличилось почти в три раза – с 39 650 до 116 173 тыс. руб. соответственно. Правда, к 1913 г. этот показатель снизился до 109 186 тыс. руб.11

Одним из факторов столь заметного прогресса российского сельскохозяйственного машиностроения стала самоорганизация капитала в рамках данного направления промышленного предпринимательства. В какой-то мере она стала и результатом на- метившихся в таможенной политике «послаблений» фритредерской направленности. Наблюдалась консолидация отечественных фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий в деле совместного решения наиболее актуальных проблем и лоббирования своих интересов в правительственных кругах. В целях координации усилий и обмена опытом в начале XX в. регулярно начали проводиться съезды русских фабрикантов земледельческих машин и орудий (впоследствии данная корпоративная организация трансформировалась в объединение монополистического типа). На одном из съездов, состоявшемся в Харькове в декабре 1906 г., его участники высказались за необходимость привлечения правительственных структур для обсуждения наиболее важных вопросов, подготовив соответствующее обращение в Министерство торговли и промышленности. Попытки промышленников вынести проблемы развития отрасли на правительственный уровень имели положительный эффект. Данная инициатива была поддержана министром А. Д. Философовым, по распоряжению которого 3 апреля 1907 г. было созвано Особое совещание для обсуждения вопросов развития сельскохозяйственного машиностроения в России [4, с. 20].

В качестве дополнительных мер поддержки отечественного машиностроения рассматривалось совершенствование способов и форм организации торговли сельхозтехникой. В ходе проведения совещания обсуждались вопросы сложностей сбыта в 1905–1906 гг., возникших отчасти вследствие революционных волнений, но в большей мере по причине падения покупательной способности населения.

Во время обсуждения была актуализирована задача улучшения условий кредитования потребителей. Опыт деятельности земств в этом направлении был признан позитивным, требующим дальнейшего распространения. Отмечался тот факт, что нередко земства, огра- ниченные в средствах, не могли удовлетворить все запросы на получение потребительского кредита. При этом приобретение сельскохозяйственных машин и инвентаря в учреждениях частной торговли обходилось на 40–50 % дороже с учетом наценок продавцов.

Один из ведущих экспертов в области сельскохозяйственного машиностроения Д. Д. Арцыбашев подчеркнул также необходимость изменения некоторых аспектов деятельности Государственного банка в этой области. Однако его представители отказались вносить какие-либо коррективы в правила кредитования при покупке сельскохозяйственной техники, действовавшие от 19 сентября 1896 г. [4, с. 21–22].

Любопытно, что предложенное представителями Государственного банка альтернативное решение усилить реализацию продукции через земства было негативно встречено владельцами предприятий по производству сельскохозяйственных машин. Свою позицию они аргументировали тем, что партнерство с земскими складами затруднялось, по их мнению, довольно частым нарушением последними своих обязательств. Речь шла о том, что земства не являлись коммерческими структурами и не ставили задачу максимизации прибыли. Их деятельность носила в большей степени социально ориентированный характер и была направлена на создание как можно более выгодных условий приобретения машинной техники сельхозпроизводителями.

Кроме этого, у машиностроителей вызывала беспокойство перспектива «монополизации» сбыта руководством земскими складами. Имея непосредственную возможность определять ассортимент реализуемой продукции и руководствуясь преимущественно ценовым фактором, они не могли в полной мере обеспечить соблюдение честной конкуренции для всех производителей, представленных на рынке. Отдавая приоритет той или иной фирме, они в большинстве случаев не обладали доста- точной информированностью о состоянии рынка сельскохозяйственных машин и техники при определении круга поставщиков.

В то же время российские промышленники единым фронтом выступали против предоставления Государственным банком кредитов на покупку сельскохозяйственных машин, привозимых из-за границы. В частности, на этом настаивал представитель Главного управления землеустройства и земледелия МВД (ГУЗиЗ) А. Н. Терне. Данное учреждение проводило линию на то, чтобы предоставить сельхозпроизводителям больше возможностей приобретать импортную технику. По мнению его представителей, это должно позитивно отразиться на развитии сельского хозяйства России в целом, так как отечественное машиностроение не в полной мере было способно удовлетворить его потребности. Тем не менее в ходе работы Особого совещания при Министерстве торговли и промышленности такого рода инициативы были отвергнуты подавляющим большинством его участников. Было решено не усиливать фритредерскую линию по отношению к импорту сельскохозяйственной техники и комплектующих, сохранив уже существующие на тот момент послабления [4, с. 23].

В ходе работы Особого совещания для обсуждения вопросов развития сельскохозяйственного машиностроения в России был затронут еще один важный вопрос. Была выдвинута инициатива более тесного сближения промышленников для выработки общей стратегии развития, а также создание организации, которая бы способствовала укреплению позиций на рынке производителей сельскохозяйственных машин. По сути, был поднят вопрос о монополизации отрасли. В результате было принято решение о создании синдиката «Съезд фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий – Треугольник», который постепенно взял под контроль большую часть предприятий. К 1914 г. было монополизировано 72 % производства сельскохозяйственных машин и орудий [3, с. 36–37].

Следует отметить, что созданный синдикат вел весьма разнообразную деятельность. Кроме собственно решения задач производственно-коммерческого плана, проводилась обширная информационная работа. Советом съездов и специально создававшимся статистическими бюро составлялись сводные статистические обзоры, где были представлены сведения о производстве, сбыте и ценах на продукцию по заводам синдиката и вне его. Собираемые сведения регулярно публиковались в бюллетенях и справочниках, а также в периодической печати.

Хотя Совет данного предпринимательского объединения находился в Харькове, оно не имело региональной привязки. В его работе принимали участие производители сельскохозяйственных машин всей империи, число которых к 1912 г. достигло 53 [3, с. 227].

Периодичность созыва «Съездов» была установлена один раз в год. Для обсуждения, уточнения и разъяснения принятых решений проводились «технические собеседования», в которых участвовали специалисты, непосредственным образом связанные с практической деятельностью в соответствующей области сельскохозяйственного машиностроения.

Одним из главных направлений деятельности «Съездов» являлось осуществление представительских функций, связанных с отстаиванием интересов производителей сельскохозяйственных машин во властных структурах, а также в бизнес-пространстве. Осуществляя постоянный мониторинг развития отрасли и собирая значительные массивы справочной информации, «Съезды» проводили экспертно-аналитическую работу, результатом которой было определение направлений и способов оздоровления отрасли и поиск путей ее дальнейшего развития.

Изначально организация была ориентирована на постоянные контакты с властными структурами для выработки совместных решений. В частности, самые первые инициативы «Съезда» были связаны с установлением конкурсной основы при определении круга предприятий, допускавшихся к участию в выполнении государственного заказа.

В поле зрения участников «Съезда» регулярно попадали также вопросы таможенной политики в части, касавшейся ввоза сельскохозяйственных машин из-за границы. Обеспокоенность вызвали правительственные шаги в сторону таможенных послаблений на импорт. И хотя это касалось лишь некоторых типов сложных сельскохозяйственных машин, производство которых не было налажено в России, на заседаниях неоднократно звучали предостережения относительно продолжения такого рода линии внешней торговли. Среди участников корпоративной предпринимательской организации были и сторонники введения жестких протекционистских мер, раздавались призывы к полному запрету ввоза сельскохозяйственных машин из-за границы. Аргументируя данную точку зрения, они высказывали мнение, что данная мера будет косвенно способствовать оживлению в горнодобывающей и металлургической промышленности12.

Еще одним активно обсуждаемым вопросом был поиск путей стимулирования потребительского спроса путем упрощения процедуры выдачи ссуд сельскохозяйственным производителям для приобретения земледельческих машин. Обсуждалась также такая важная тема, как установление более низких и твердых тарифов на транс -портировку сельскохозяйственных машин железнодорожным и пароходным транс- портом, призванная обеспечить отрасли более благоприятное положение на рынке13.

В целях противостоять давлению со стороны монополизировавших рынок металлургических синдикатов проводилась организованная закупка железа и стали, которые впоследствии перераспределялись между участниками организации. Для этого было создано специальное бюро совета «Съездов», которое централизованно выполняло еще целый ряд управленческих функций. Их характер доказывает наличие в деятельности Съездов русских фабрикантов земледельческих машин и орудий элементов монополистической организации. В частности, «Съездами» принимались решения, касавшиеся вопросов ценообразования, а также способов оптовой и розничной торговли земледельческими машинами и орудиями14.

В то же время, монополизируясь, производители сельскохозяйственных машин сами оказывались во власти разрушительной стихии, поглощавшей конкуренцию и сметавшей на своем пути мелкий и средний бизнес. На исходе первого десятилетия XX в. они попали в жесткую зависимость от поставщиков металла. В результате развитие отрасли несколько затормозилось, поскольку она столкнулась с противодействующей политикой более мощного «Про-дамета». За 1909-1911 гг. синдикат увеличил цены на металл для производителей сельскохозяйственных машин. От фабрикантов постоянно поступали жалобы на запаздывание поставок, неправильное выполнение заказов, низкое качество металла. Попытки Совета Съездов фабрикантов земледельческих машин обойти «Продамет» не привели к успеху [7, с. 175–176, 211–212].

В этих условиях производители сельскохозяйственных машин берут курс на более тесную интеграцию, чтобы сохранить и по возможности укрепить позиции на рынке. В частности, были заключены картельные соглашения о ценах на плуги и жатки. Важным событием, олицетворявшим вступление процесса монополизации отрасли в новую стадию, стало создание в 1913 г. нового синдиката «Урожай», объединившего заводы по производству сельскохозяйственной машинной техники [3, с. 36–37].

Следует отметить, что достигнутый к 1913 г. перевес на рынке сельскохозяйственных машин в сторону отечественного производства был достигнут благодаря использованию государством еще одного инструмента – премирования предпринимателей за производство сложных сельскохозяйственных машин. В значительной степени данное решение стало результатом лоббистской политики Съезда русских фабрикантов земледельческих машин и орудий, к требованию участников которого правительство было вынуждено прислушаться. Данная мера была предусмотрена утвержденным 26 апреля 1912 г. Законом «О мерах поощрения русского сельскохозяйственного машиностроения и об изменении и дополнении некоторых постановлений общего таможенного тарифа по европейской торговле, касающихся сельскохозяйственных машин и орудий»15. В соответствии с ним предусматривались премии за поставку на рынок «…сложных паровых молотилок, жней-сноповязалок и жней с са-мосбрасывающим прибором, а также локомобилей, предназначенных для приведения в действие паровых молотилок и паровых плугов». При этом размер премий за локомобили составлял 1 руб. 25 коп. с каждого пуда веса, а за остальные машины – 1 руб. Фактически закон вступал в силу с 1 января 1913 г., так как премии выдавались только за машины, произведенные после этой даты16.

Размер премий был довольно внушительным, что стало хорошим стимулом для владельцев машиностроительных заводов. О претензиях на их получение заявили и предприятия Поволжья. В частности, в фондах Национального архива Республики Татарстан хранится письмо распорядителя торгового дома М. Рам, в структуре которого действовал один из крупнейших заводов по производству сельскохозяйственных машин в Поволжье, на имя старшего фабричного инспектора Казанской губернии Антона Гавриловича Бадюла. В нем содержится просьба о разъяснении всех деталей изданного правительством распоряжения. Судя по всему, заводчики не были знакомы с его содержанием, а информация о нем первоначально распространялась лишь на уровне слухов. В письме при этом сообщалось, что ежегодно завод земледельческих машин и орудий торгового дома М. Рам производил около 500 единиц продукции17.

Для контроля за исполнением закона о премировании производителей сельскохозяйственной машинной техники Министерство торговли и промышленности учредило особую должность «контролеров», которые должны были вести учет такого рода машин (для этого их клеймили специальным образом) и выдавать удостоверения на получение премий. Причем до решения всех вопросов, касавшихся кадрового обеспечения исполнения указанного закона, все эти обязанности налагались на фабричную инспекцию.

Сколь-либо точно определить эффект данной преференции не представляется возможным. К тому же начавшаяся вскоре после ее предоставления Первая мировая война уже совершенно по-иному расставила производственные приоритеты, придав государственной экономической политике ярко выраженный милитаризированный характер. Тем не менее в некоторых исследованиях подчеркивается весьма существенный положительный эффект такого рода решения. В частности, высказывается точка зрения, что в 1912–1913 гг., всего лишь за год действия закона о премировании, производство сложных сельскохозяйственных машин возросло более чем в два раза [5, с. 175].

Заключение

В целом же предпринятые в начале XX в. правительственные меры, а также самоорганизация бизнеса в области сельскохозяйственного машиностроения принесли свои плоды. Взаимодействие правительственных структур и корпоративно-монополистических организаций производителей сельскохозяйственных машин и орудий, несмотря на некоторые разногласия носило сотрудничающий характер, и весьма позитивно отразилось на развитие отрасли. В 1912 г. в стране действовали 284 предприятия, производившие сельскохозяйственные машины и орудия, на которых было занято 27,8 тыс. рабочих [6, с. 421]. Причем приведенная статистика вряд ли полно отражает масштабы развития отрасли, так как не учитывает металлообрабатывающие предприятия, на которых производство сельскохозяйственных машин и орудий не было профилирующим и существовало лишь как побочное производство.

Своего рода индикатором успешного развития рассматриваемой области машиностроения являлся довольно существенный рост торговых домов, специализировавшихся на реализации сельскохозяйственных машин и орудий труда. По итогам 1914 г. на территории России (без Польши и Финляндии) действовали 138 такого рода компаний, совокупный оборот которых составил 2 236 750 руб.18

Все это позволяет говорить, что в первое десятилетие XX в. сельскохозяйственное машиностроение в России постепенно выделилось отдельное направление промышленного предпринимательства, сформировав собственную корпоративную организацию и вступив в монополистическую стадию развития.

Список литературы Правительственная политика и корпоративные интересы: поиск путей развития сельскохозяйственного машиностроения в России в конце XIX - начале XX в

- Арсентьев В. М. Теоретические аспекты исследования протоиндустриального и раннеиндустриального этапов экономической модернизации России в XIX - начале XX века // Цивилизационное своеобразие российских модернизаций: региональное измерение: материалы Всерос. науч. конф., 2-3 июля 2009 г. - Екатеринбург, 2009. - С. 122-129.

- Арсентьев В. М. Экономическое развитие России в XIX - начале XX века: опыт применения модернизационной парадигмы // Экономическая история. - 2010/2. - № 9. - С. 4-18.

- Лившин Я. И. Монополии в экономике России (экономическая организация и политика монополистического капитала). - М.: Наука, 1961. - 448 с.

- Петров А. Ю. Маккормик или Бутенопы? Проблема государственной поддержки импортозамещения сельскохозяйственных машин в России начала XX в. (по материалам Особого совещания 1907 г.) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: История России. - 2011. - № 3. - С. 19-33.

- Субботин Ю. Ф. Россия и Германия: партнеры и противники: (Торговые отношения в конце XIX в. - 1914 г.) / Ин-т рос. истории Рос. акад. наук. - М.: ИРИ, 1996. - 271 с.

- Хромов П. А. Экономическое развитие России в XIX-XX веках. 1800-1917 / Акад. наук СССР. Ин-т экономики. - М.: Гослитиздат, 1950 (Тип. «Кр. Пролетарий»). - 552 с.

- Цукерник А. Л. Синдикат «Продамет». 1902 - июль 1914 г.: историко-экономический очерк. - М.: Соцэкгиз, 1959. - 303 с.